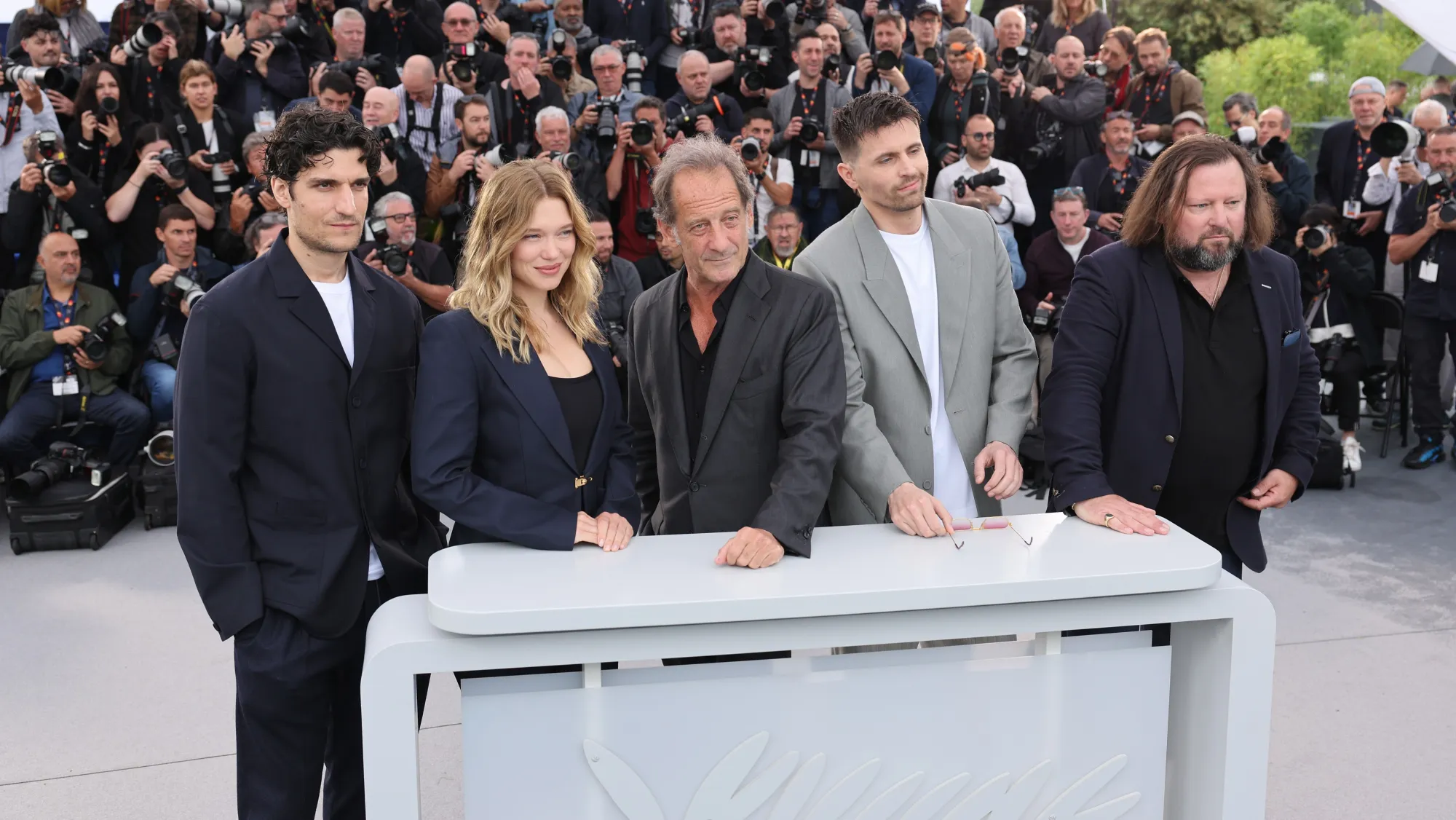

“أوسكار” أفضل فيلم 2022: خمسةُ كبار، وقائمةٌ عشريّةٌ تتفوقُ على العام الماضي

من فيلم "قودي سيارتي"

من فيلم "قودي سيارتي"

هدى جعفر *

عشرةُ أفلام، لثمانية مخرجين ومخرجتين، وصلت هذا العام إلى القائمة النهائية عن فئة أفضل فيلم من مسابقة الـ”أوسكار”، ما يربط هذه الأفلام العشرة أنّ وصولها للنهائيات كان متوقعًا للغاية، وما يميّزها أنّها أفضل من دورةِ 2021، مع تقديم التحيّة الحارّة إلى “مانك”، و”شابة واعدة”، و”يهوذا والمسيح الأسود” من العام الماضي.

في 2022 يوجدُ خمسة مخرجين كبار: ستيفن سبيلبرغ، وجين كامبيون، وبول توماس أندرسون، ودُونِي فيلنوف، وغيليرمو دِل تورو، وقائمة تحمل أفلامًا متنوّعة، فلدينا فيلمٌ عن نهاية العالم، وآخر عن قصة حب في الخمسينيات تنتهي على الإسفلت، وثالث عن سيّارةٍ حمراء تشقُّ شوارعَ يابانيّة بأكثر الحمولات غرابةً.

سبيلبرغ وكامبيون يقفان في وجه بعضهما للمرة الثانية بعد لقائهما في 1994، الأول مع فيلمه “قائمة شندلر” والثانية مع فيلم “البيانو”، باختصارٍ، إنّه موسم لافت، وضاج بأفلامٍ يُمكن أن يقال عنها الكثير جدًا.

- “كثيب”: عن البهارات والأحلام والقدر المحتوم

يدخلُ المخرج الكندي الفرنسي دُونِي فِيلْنوفْ عامه السينمائي بفيلم “Dune” أو “كثيب” أو “كثبان رمليّة”، مُدشنًا سلسلة أفلام جديدة ستُقدّم في جزأين تاليين على أقلّ تقدير، وفِيلْنوفْ مخرجٌ في حوزتِه أفلامٌ شديدة التنوع وبالغة التميّز أيضًا، هناك فيلم “عدو” المأخوذ بتصرفٍ عن رواية لخوسيه ساراماغو، وفيلم “سجناء” عن قصةٍ تلهب الأعصاب حول الخطفِ والاحتجازِ، وفيلم “حرائق” الذي بالإمكان اعتباره، دون تفكيرٍ طويل، في صدارةِ الأفلام التي تناولت الحربَ اللبنانيّة رغم أّن الفيلم لا يُصرّح بذلك، وقد وصل إلى القائمة النهائية لأفضل فيلم أجنبيّ، دوليّ حسب التسمية الجديدة، في دورة 2011 ولكن الدنمارك بمخرجتها سوزان بيير، اختطفت التمثال الذهبي.

يحكي “كثيب” عن الشاب بول أتريديس (تيمثي شالاميه) سليل عائلة أتريديس، أحد الأسر النبيلة التي تحكم كواكب المجرة، وبول تجري في دمائه أفضل الجينات المُنتقاة من والديه (أوسكار آيزَك، ريبيكّا فيرْغِسن) وينتظره مستقبلًا لم يخطر على بالِه في زمنٍ تتصارع فيه الكيانات على كوكب أراكس الغني بنفطِ ذلك المستقبل البعيد جدًا: البهارات، ويسكن أراكيس قوم الفريمن الذين تطحنهم قوى الاستعمار، والحياة القاسية، والخرافات بنفس الدرجة، الفيلم مقتبس من رواية بنفس الاسم لفرانك هربرت الصادرة في 1965، ويظهر في الرواية، وبالتالي في الفيلم، تأثير التاريخ الإسلامي، وهذا يضع الفيلم في مرمى تمحيصٍ مألوفٍ للغاية، خصوصًا بظهورِ شعب الفريمن متخلفين ببشرةٍ داكنة!

لقد تفوّق “كثيب” في أهم عنصرٍ يتوجب على فيلم الخيال العلمي ألّا يخفق فيه: التصوير.

في “كثيب” تجربة سمعية وبصرية مدهشة بحق (التصوير لغريغ فريزر) مع قِصّةٍ متكاملة: إمبراطوريات تتنافس على حكم العالم، شعوب أصليّة لا تشبه مستعمريها، وفتى بدمٍ جديد يشق رحلته في هذه الأجواء، إنّ مشاهدة هذا الفيلم على الأجهزة اللوحية أو التلفاز وإن كان بنظامِ عرضٍ سينمائي، لهو إهدارٌ لأهم وأبرز ما فيه.

رغم طول الفيلم (قُرابة الساعتين والنصف) إلا أنّ الملل يغيب تمامًا، ومما قد يزيد التجربة متعةً هو ألا يضع المشاهدُ توقعات عريضة، فلا توجد هُنا قضايا هامّة، ولا دروسٌ فلسفيةٌ، ولا تساؤلاتٌ وجوديّةٌ، وإن كان هذا لا يمنع من طرح السؤال الحاضر دومًا مع كل فيلم خيال علمي قادمٍ من “الآخر”: لماذا ينعدم هذا الضرب السينمائيّ في الشرق الأوسط؟ إنّ الأسبابَ كثيرةٌ ومتشابكةٌ، من غيابِ النصِّ، وحتى قمع الرأي وحرية التعبير.

لم ينل “كثيب” الإعجاب من الجميع بطبيعةِ الحال، فقد رآه البعض مهلهلًا وتنقصهُ الحرارةُ التي تجعلُ الفيلم فيلمًا، وأظرف ما قيل عنه على سبيل السخرية أنّ الرمال التي به أكثر من تلك الموجودةِ في “لورانس العرب”، “كثيب” ليس ضمن أفضل ثلاثة أفلام في القائمةِ، كما أنّ حظوظه لنيل الـ”أوسكار” ليست كبيرة.

- 2. “الملك ريتشارد”: هل كُل عَظَمةٍ تصلحُ أن تروى قصتها!

يقولُ المدربُ فِك بريدن (كيفين دَنّ) ردًا على ريتشارد ويليامز (ويل سميث) المؤمن بأنّ ابنتيه نجمتا التنس: “كأنّك تقول بأنّ لديك نسختين من موتسارت، وهذا أمر غير مُرجّح”.

وحول هذه الجملة تحديدًا كتب زاك بايلِن وأخرج رينالدو ماركوس غرين فيلم “الملك ريتشارد” عن والد فينوس وسيرينا اللتين أدارتا الرؤوس ببطولاتهما المتلاحقة، وقد آمن الأب بهما إيمانًا مُطلقًا بلا ثغرات للشيطان أو للرب ذاته.

في “الملك ريتشارد” وكأنّنا وعينا فجأةً على ويل سميث الذي أنضجته السنوات في واحدٍ من أجمل الأداءات التمثيلية لهذا العام، وهو يضحك، ويلوم، ويغضب، ويستعيد ذكرياته.

صرامة الأب، وإصراره، وقسوته، وثقل ظلّه تستجلب للذاكرة جوزيف جاكسون، والد مايكل جاكسون وإخوته الذي أشغل أبنائه في عالم الغناء منذ حداثة سنهم، بجلافةِ قلبٍ غير معهودة، وإلا تلقفتهم الشوارع والمخدرات، حسب مزاعم الأب، وربما الرصاص الغادر في القلب أو الرأس، مع أنّ ريتشارد ويليامز، بالطبع، أكثر نبلًا وأرق طباعًا بما لا يُقاس.

“الملك ريتشارد” يُذكّرنا أيضًا بفيلم “دانغال” للمخرج الهندي نيتيش تيواري عن قصةٍ حقيقيةٍ حول المدرّب والمصارع السابق مهافير سِنغ بوغات والد بطلتيْ المصارعة غيتّا وبابيتّا عن نفس التحديات، والعقد الدراميّة، والجنون الذي يُصيب الآباء عندما يؤمنون بأبنائهم، مع الفارق لصالح فيلم تيواري بالطبع الذي تفوّق بأكثر من عنصرٍ فنيّ.

ريتشارد ويليامز أبٌ عظيمٌ، بإصراره حجز لابنتيه عرشيهما في وقتٍ لم يصدقه فيه أحد، لكن ليس كل الآباء العظماء يصلحون فيلمًا للسينما، “الملك ريتشارد” قصة حلوة، جهود الأب أُتت أُكُلها أمام أنظار العالم، لكن لا شيء أكثر من ذلك، كل المشاهدين يعرف ما ستؤول إليه الأمور، ما الذي سيكون مفاجئًا أو لافتًا في قصة فينوس وسيرينا غير ما يعرفه الملايين؟ هذا بدون التراخي الواضح لإيقاع الفيلم في منتصفه، كل هذا جعل “الملك ريتشارد” أقل الأفلام استحقاقًا للوصول إلى القائمة العشريّة النهائيّة، ولا يوجد الكثير ليُقال حول الفيلم، وهذا بذاته يعني الكثير.

3.”قوّة الكلب”: عشرة أهدافٍ في الدقيقة التسعين!

إنّه الفيلم الأفضل في هذه القائمة، المُخرجة النيوزلنديّة جين كامبيون تعودُ بعد 12 عامًا بفيلمٍ آسرٍ يدور في الغرب الأمريكي عن روايةٍ بنفس الاسم للكاتب توماس سافِدج، حيث الرجولة لا تعني سوى جينز قذر، وقبعةً، ومسدسًا، وجلودًا، وإجادةَ ركوب الخيول.

لم تلقَ الروايةُ النجاح عند صدورها في 1967 وكان توزيعها محدودًا، وقد نُسيت تمامًا حتى أعيدت طباعتها في 2001، يستقبلك الفيلم بالموسيقى المذهلة لجوني غرينوود (“الخيط الشبحي”، و”سوف تُسفك الدماء”) ويودعك بخَدَرٍ واندهاشٍ عظيميْن.

جورج (جيسي بليمنز) وفِل (بينيدكت كَمبرباتش) شقيقان يملكان قطيعًا من البهائم في مونتانا 1925، الأول رجل مهذب خفيض الصوت لا دور له، أمّا فِل فهو رجل يملأ السمع والبصر، بارعٌ في كل شيء، من قيادة الرجال والسخرية اللاذعة وحتى إخصاء الثيران وجدل الحبال من الجلد المسلوخ، يتزوّج الأوّل من روز وهي أرملة رجلٍ منتحرٍ (كرستِن دَنست) لها ابن يُدعى بيتر (كودي سْمِت- مَكفي) بيدين تفعلان العجائب: يشرّح الحيوانات، ويخلق الزهور من الأوراق، ويصنع أمورًا أخرى نكتشفها رويدًا مع سير الأحداث، وبين هؤلاء الأربعة تتناقل القصة حتى تسقط طازجةً في يد المتلقي، وقدّم الأربعة النجوم أداءً مذهلًا، بوجوههم المعبرة عن أحوالهم، وعمّا ستؤول إليه الأمور.

وفي السينما والأدب، كلّما قلت الشخصيات، عادةً، كلما حضر الموت/ الفراق/ الانفصال أكثر.

فِل الرجل الذي لا يهزمه شيء، نراه خافتًا وحانيًا أمام سرج مُعلمه وشيخ طريقته برونكو هنري، أبرع من ركب الخيل في ذلك الزمان، وبرونكو هنري لا نرى له صورةً واحدةً، لأنّه المكان بسطوته وقسوته، والشخصية مأخوذة من برونكو هنري ويليامز، وهو راعي بقر كان يعمل لدى عائلة الكاتب توماس سافِدج من ناحية أمه.

جين كامبيون من أفضل المخرجين الذين يقدمون مشاهد حسيّة، حتى مشهد وقوف الذباب فوق الخيول يسبب القشعريرة العذبة، وهي مِن أفضل مَن يستعرض أجساد الرجال محققةً تقدمًا لافتًا في نظرية الـ”Female Gaze” أو “حملقة الأنثى”.

وإن كان الشرود أثناء مشاهدة الأفلام جُنحةً، فإنّه في “قوّة الكلب” جريمةٌ، فكل خلجة، وكل إيماءةٍ، كل ارتعاشةٍ للجفن تدلّنا على النهاية باقتدارٍ.

“قوّة الكلب” عن مخابئ الرجولة، وتطرفها، وتهشّمها، والعلاقات المعقّدة بين الرجال، فيلمٌ يُغافلُ المشاهدَ ثم يُسدّد عشرة أهدافٍ دفعةً واحدةً في الدقيقة التسعين، فيلمٌ كهذا تسيل له لعاب الدراسات النسويّة، لكن حبسه في هذه الدرجة من التعاطي خطأ كبير في حقه، “قوّة الكلب” فيلمٌ ساحر، كل ما فيه ينطق: أنا سينما كما يجب للسينما أن تكون.

- 4. “ليكُرش بيتزا”: أن تُحيل الزمنَ إلى موسيقاه!

في فيلم “بوغي نايتس” (1997) للمخرج بول توماس أندرسن وقف الممثل الراحل الكبير فيليب سيمور هوفمان في دور سكوتي جيه. ممسكًا بالميكرفون، شاخصًا أمام الأداء المذهل لممثل الأفلام الإباحية ديرك ديغلر (مارك وولبِرغ) الوافد حديثًا إلى هذه الصناعة، بعد أكثر من 20 عامًا وقف كوبر فيليب سيمور هوفمان (ابن الممثل الراحل) مرتبكًا أمام العذوبة المقطرة للشابة إلانا كاين (إلانا هايم) في يوم استلام الصور الفوتوغرافية.

في هذا الفيلم الممتلئ بالأغاني والألوان، كعادة الأفلام السبعينيّة، قصة رومانسية غير مألوفة، بين فتى في الخامسة عشرة وفتاة تكبره بعشرة أعوام، وعلى مدى ثلاث سنوات تقريبًا نمرّ على أحداث تلك الحقبة، من الأزمات السياسية (أزمة النفط)، وحتى الشطحات في تأثيث البيوت (الأسرّة المائية).

إنّه الفيلم الأخير، حتى الآن، من مسيرة المخرج الكبير بول توماس أندرسون الذي قدّم في 2017 فيلمَه “الخيط الشبحيّ” مع دانيال داي- لويس عن مصمم الملابس المهووس بعملِه ومع عشيقته آلما (فيكي كريبس) يصل الفيلم إلى مآل غريبٍ، وهو العمل الذي ختم مسيرة داي-لويس الحافلة بالبدائع.

مهنة البطل تلعب دومًا دورًا كبيرًا في أفلام بول توماس أندرسون، منه تأتي أقدار الأبطال، وتحركها، وتقلبها، ثم تختمها كما يحب أندرسون ويشتهي جمهوره العريض.

في “ليكُرش بيتزا” أو “بيتزا العرقسوس” تسيل القصة كآخر نقطة ماء من قنينة إلى شفتي صاحبها، مستعرضةً في طريقها الألوان، والموسيقى، والظروف، والبيوت، والروائح، ومزاج تلك الأيام البعيدة.

إنّه فيلم بلا حدث واحد مركزي، بقصة بسيطة للغاية إلى درجة صعوبة تقليدها من مخرجين آخرين.

رغم أنّ برادلي كوبر يظهر هذا العام في عملين أوسكاريين، منهما “زقاق الكوابيس”، لكنّه هنا يُبدع في دور المنتج ومصفف الشعر السابق جون بيترز، كما أنّ شون بِن كان مفاجأة لجمهوره في دور جاك هولدِن.

يقول أندرسون في لقاءٍ مع مجلة “فاريتي” أنّ فكرة الفيلم جاءته من جهتين، الأولى عندما كان يمر بجانب مدرسة بورتُلا وقد رأى هناك مراهقًا يغازلُ الفتاةَ التي كانت تلتقط الصور، فتساءل ماذا يمكن أن يحدث إذا وافقت فتاةٌ شابةٌ على دعوة مراهقٍ لها على العشاء؟، أمّا الوجهة الأخرى التي استقى منها أندرسون فيلمَه فهو صديقه المُنتج والممثل غاري غوتزمان الذي ظهر طفلًا في فيلم “ملكك، ملكي، ملكنا” ومنه أخذ أندرسون كثيرًا من القصص التي صوّرها في “ليكُرش بيتزا” بطريقته الفريدة.

هذا الفيلم رقم كذا الذي صوّره أندرسون في سان فرناندو فالي، وعند سؤاله عن السبب قال بأنه يحب المنطقة “ومذاقها ورائحتها”، أمّا عن اسم الفيلم الغريب فيقول أندرسون بأنّه اختاره بعد حيرةٍ طويلة، و”ليكُرش بيتزا” اسم سلسلة محلات لبيع الإسطوانات الموسيقية آنذاك، وقد ارتأى أندرسون أنّ هذا الاختيار يُكثّف كل ما يتعلق بتلك الفترة، وفي الحقيقة أنّ أجمل فكرة وأكثرها منطقيةً هو أن تنسب الزمنَ إلى موسيقاه.

“ليكُرش بيتزا” “ليس أفضل أفلام القائمة، وليس أفضل فيلم لبول توماس أندرسن، لكنّه وصل إلى نهائيات الـ”أوسكار”، ولا يُمكن توقع غير ذلك.

- 5. “زقاق الكوابيس”: حضور السيرك، غياب الإنسان

إنّ أقصر الطرق للتعبيرِ في السينما بأنّ العالم عبارة عن سيركٍ كبير بما فيه من مسوخٍ، وغرائبيات، وتحوّلات، ومداراة للقبح والجمال، هو أن يحضر السيرك شخصيًا، إنّه “الثيمة” التي لا تبلى مهما بليت!

الحكّاء المكسيكي البارع غيليرمو دِيل تورو يغوص في مياهه الإقليميّة كالعادة، بفيلم يندرج تحت موجة الـ “نيو-نوار” والدراما النفسيّة، والمأخوذ عن روايةٍ بنفس الاسم لوليام ليندساي غريشام، الصادرة في العام التالي لانتهاء الحرب العالميّة الثانية، لذلك فإنّ ظلالها حاضرة في الفيلم، حيث الكّل مُدان في مدن الخطايا المُتناسلة.

ستانتن كارلايل (برادلي كوبر) ينجو من حريقٍ ليجد نفسه وسط سيركِ ومدينة ملاهٍ متنقلة، حيث يتعرّف هناك على الشخصيات الأربعة التي ستطبع حياته إلى الأبد، ومن هناك تنطلق القصة محملةً بالفخاخِ إلى أن يصل إلى المصيدة الحتمية التي تختم هذه الرحلة، أجواء كابوسيّة تُشعر المشاهد أنّه في زقاقٍ فعليّ مهما اتسع المكان (التصوير لدان لاوستسِن).

قصة ينتقلُ فيها الأبطال من القاعِ إلى القاعِ مرة أخرى، غير أنّ السقوط النهائي مدوٍّ أكثر مما سبق، إنّ ديِل تورو خير من يصوّر وحشية الإنسان وقتامة جوهره، وقد حضرت “موتيفات” أو دلالات أخرى وردت في أفلامٍ سابقة له: الوجه الذي يتهشم في منتصفه، والساعة وعلاقتها بالأب، برادلي كوبر تُترك له المساحة كاملةً لاستعراض مهاراته التمثيلية، لكنّه لم يستطيع التغطية على شركائه البارعين: ويليام دافو، كيت بلانشيت، توني كولِت، وروني مارا، وديفيد ستراثِرن.

لقد استطاع دِيل تورو، وهو القادر على ذلك، الحفاظَ على الشعرةِ التي قد تحوّل فيلمًا دراميًّا عن مكرِ الحياة وسيركها العظيم، إلى مجرّد فيلمٍ وعظيّ عن الأخلاقيات، والصح، والخطأ، والفضيلة، والإثم.

ورغم أنّ الفيلم متميز على أكثر من صعيدٍ لكن دومًا هناك الإحساس أنّ شيئًا كان يُمكن أن يجعله أفضل، ومثلما يصعب الإمساك بأسباب نجاح فيلمٍ ما، يُمكن بنفس الدرجة صعوبة الإمساك بأسباب التقصير، و”زقاق الكوابيس” من الفئةِ الأخيرة، لكنّه دِل تورو العظيم في النهايةِ، وهذا الفيلم مطبوعٌ بهذه العظمة وتلك الموهبة.

- 6. قصةُ الحيّ الغربيّ”: إحباط الجماهير بمئة مليون دولار

فتية وفتيات كقططٍ ضالةٍ، وشرسةٍ، وحزينةٍ، وفاتنةٍ، ستيفن سبيلبرغ الذي شكره الفائزون بالأوسكار على المسرح أكثر مما شكروا الرب (حسب دراسة طريفةٍ صدرت في 2015) يأتي إلى جماهيره من الشرق إلى الغرب بالفيلم الموسيقيّ “قصة الحي الغربي” الذي يبعث فيه مسرحية برودواي ذائعة الصيت، أشهر الاقتباسات الفنيّة عن مسرحية روميو وجولييت التي خطّها شكسبير قبل قرون مُقتبسًا قصيدةَ آرثر بروك.

لقد أكّد سبيلبرغ غير مرّة، أنّ فيلمه هذا ليس إعادة تقديم لفيلم 1961 الذي أخرجه جيروم روبنز وروبرت وايز، بل إعادة للمسرحية الأصلية، إنّ هذه الإجابة قد لا تعني الكثير للجماهير في الشرق الأوسط، إذ لا نعرف، غالبًا، سوى الفيلم الذي صدر في الستينيات، وبمطالعة نسخة روبنز- وايز فالتشابه بينهما كبير للغاية، حتى الابتسامة الفاتنة للبطلة التي لعبت دور عشيقة بيرناردو (ريتا مورينو، إيريانا ديبوز).

“قصة الحيّ الغربيّ” صراعٌ بين فئتين من الطبقةِ المُنهكةِ، البيض أحفاد المهاجرين الأوروبيين (عصابة الجيتس) والبورتوريكيون (عصابة الشاركس)، رحى الأيام الطاحنة تسيرُ كالعادة، غير أنّ حصاة صغيرة تعرقل مسيرها اليوميّ، قصة حب خاطئة وغير مرغوب بها بين الفتى الأبيض توني والسمراء ماريا (إينزِل إلغورت ورايتشِل زِغلر) شقيقة بيرناردو (ديفيد ألفارِز) كبير عصابة الـ”شاركس”.

قدّم سبيلبرغ هذا الفيلم لأسباب نوستالجية ولمآرب أخرى أيضًا، إذ يستعيد المخرج الهوليووديّ الكبير أثر الألبوم الغنائي الخاص بهذه المسرحية عندما كان طفلًا، متذكرًا أول أغنية حفظها منه حين كان في العاشرة من عمره تقريبًا، يقول سبيلبرغ أيضًا أنّه يقدم هذا الفيلم للأجيال الجديدة التي بالتأكيد لم تسمع عن هذه المسرحية ولم تستمع إلى أغانيها المدهشة.

ورغم أنّ الأجواء السياسيّة والثقافيّة والاقتصاديّة في الخمسينيات والستينيات الأمريكية التي عززت النجاح الكبير للمسرحية ولفيلم 1961 لم تعد موجودة الآن، إلا أنّ ذلك لم يؤثر على إيرادات الرؤية الحديثة، ولا على وصولها إلى القائمة النهائية لجائزة أفضل فيلم في “أوسكار” هذا العام.

بالنسبة للشرق الأوسط، فليس للأفلام الموسيقيّة حظوة كبيرة، لأنّ العلاقة مع المسرح شبه مقطوعة منذ عقود حتى في تلك الدول التي عرفت المسرح منذ أكثر من مئة عام.

لقد قدّم سبيلبرغ فيلمًا قبل “قصة الحي الغربي” بعنوان “ريدي بلاير وَن” وقد مرّ بهدوءٍ ولم يحظَ بالكثير من الاهتمام، على الأقل في منطقتنا العربيّة، ثم جاء هذا الفيلم الذي قد يكون مخيبًا للآمال بدرجةٍ ما، بالطبعِ لا يُمكن اعتبار “قصة الحي الغربي” بنسخته الأخيرة عاديًا مهما كان المشاهدُ متجنيًا أو سيئ الذائقة، غير أنّ الجماهير كانت تنتظر توليفة أكثر “سبلبرغية” من هذه القصة المكررة التي، شاء سبلبرغ أم أبى، سيعتبرها الملايين نسخة ثانية عن نسخة الستينيات.

- 7. “بلفاست”: الطفلُ الذي فكّر كثيرًا بمفترقِ الطرقِ

لا يجب أن يتألمَ الأطفالُ ولا أن يكونوا أشرارًا، يعرفُ صنّاع الأفلام هذه الحقيقة تمامًا ولذلك يملؤون أفلام الحروب وأفلام الرعب بهم.

في “بلفاست” يأتي المخرج والممثل كينيث براناه بالكاميرا ويضعها على عيني الطفل بادي (جود هِل) في أواخر عام 1969، ومنذ المشاهد الأولى نرى اندلاع الصراع بين البروتستانت والكاثوليك في ذلك الحيّ الجميل.

“بلفاست” لا يحلل أسباب الصراع، وليس في مقدوره ذلك، بل إنّه سيرة متفحصة لأسرة بروتستانتية تبحث عن مخرجٍ في ظل الأزمة التي اشتعلت ولم تكن في الحسبان، إنّها أيام بالغة الصعوبة حيث النساء قلقات على الدوام وعلى كل الأشياء، وكل ما حولهنّ يتحول إلى بارود جاهز للانفجار في وجه الآمنين.

لم تكن الحرب الروسية الأوكرانية، إذن، أول اشتعال يراه الجمهور في أوروبا منذ سنواتٍ طويلة، قبلها رأينا الكاثوليك والبروتستانت في فيلم “بلفاست”، وكان ذلك غريبًا على العينِ بعض الشيء، إذ أصبحت أوروبا خارج حسابات الحروب، والصراعات العسكرية، والفتن الطائفيّة، وأصبح ذلك شأنًا عالم ثالثيّ بامتياز!

“بلفاست” مصقول ومتوازن وحادّ كقطعة كريستال: التمثيل، الموسيقى، الحوار، وقد جاء بالأبيض والأسود عن قصدٍ، وأشهر من سنّ هذا الابتداع كان سبيلبرغ في فيلمِه الشهير “قائمة شندلر” حيث قام هو الآخر بتكديسِ الأطفال فيه: هناك، مثلًا، ذات المعطف الأحمر التي دارت يدها حول العالم إذ كانت مطبوعةً على مُلصق الفيلم، وهناك أيضًا الطفل الذي يرسمُ على عنقِه إشارةَ الذبح، مُخبرًا اليهوديّات بمصيرهنّ وهنّ في عربات البهائم الذاهبة إلى “أوشفيتز” بالخطأ.

إنّ أي فيلمٍ يتعاطى مع الفتن الطائفية لابدّ أنّ يسوق فكرته عبر رجال الدين، نفيًا أو تأكيدًا، نادين لبكي في “هلأ لوين” تُبريء الخوري والإمام من كل التهم المنسوبة، لتلصقها بالجينات الذكوريّة، بينما في “بلفاست” كانت السخرية من رجال الدين في أوجِها: يجلسُ بادي لقضاءِ حاجته ويستذكرُ خطبةَ الكراهيّة والتخويف التي سمعها في الكنيسة، وعند السؤال الحارق الذي طرحه الكاهن: “أي طريقٍ تختار؟” يقوم بادي بشد الـ”سيفون”.

تقول إحدى البطلات في الفيلمِ: “الأيرلنديون ولدوا ليغادروا، وإلا ما كانت هناك حانات حول العالم”، ويُوقّعُ الفيلمُ بإهداءٍ لكل من رحل، وبقي، ومات وجودي دينش الساحرة تتحطّم على مهلٍ خلف الزجّاج، عندها تتخلّى الكاميرا عن وجهة نظر بادي، وتُصبح وجهة نظر الألم الأيرلندي.

كينيث براناه يُحدّث العالم عن شأنٍ خاصٍ للغاية، عن “التغريبة الأيرلنديّة” إن كان بالإمكانِ قول هذا، ورغم ذلك لا بد أن يجد المشاهد شيئًا ما يخصّه في هذا الفيلم، شأن كل الأفلام الرائعة الأخرى.

- 8. “قودي سيّارتي”: ست حواس للمشاهدة.

- كيف فندقك؟ هل هو مُريح؟

- كل الفنادق متماثلة.

هذا حوارٌ مُقتطع بين الزوجين أوتّو وكافوكو (رياكا كيرشيما، هيدتوشي نيشيجيما) بعد مغادرة الأخير إلى مدينة أخرى، لكن الجميع يعرف أنّ الفنادق ليست متماثلة، لا الفنادق ولا السيّارات ولا الأزواج كذلك.

لو كان “قودي سيّارتي” شخصًا لكان إنسانًا هادئ السمات وفي داخله مرجل يغلي، وإنّ كانت عربة فستكون سيارة حمراء، كما ورد في الفيلم، يحترق ذيلها لكنّها تصل وجهتها قبل الانفجار الكبير.

“قودي سيّارتي” سيلٌ من المشاعر التي تنز عن أصحابها رُغما عنهم، هُنا جنس، وفنادق، وأسرار تُبعث من قبورها، وقصص تُروى في السَحَر.

الزوجان أوتّو وكافوكو، الأولى كاتبة تلفزيونية، والثاني مخرج مسرحيّ، لهما طقوس خاصة بعد الانتهاء من ممارسة الجنس، إذ تلتقط الزوجة في كل مرة رأس حكايةٍ ما لتتلوها على مسامعِ زوجها عارييْن في السرير، في المشاهد الأولى يظهر البطلان مختبئين خلف الظلال ثم يظهران بالتدريج، سيارة الزوج الحمراء أكثر من مجرد سيارة، كما أنّ زوجته أكثر من زوجة، في سيّارته يُراجع كافوكو مسرحية الخال فانيا لأنطون تشيخوف وفي الليل يجمعهما السرير وسرد الحكايات من قلب النشوة.

تبدو العلاقة مكتملة بين الزوجين لكن اكتشافٍ بسبب عودةٍ مُفاجئةٍ إلى البيتِ، أفسد هذه العلاقة، ووضع المخرج المسرحي كافوكو في تساؤلات ضخمة صبغت ما تبقى من الفيلم، فالتقطت تلك النقطة شديدة الخصوصية والعمق سائقته الجديدة ميساكي (توكو ميورا)، التي تعلّمت السواقة الهادئة والرصينة بأقسى الطرق.

إنّ الرابط بين الجنس والتأليف وثيق، حتى أنّ كثيرا من الكتاب يحلو لهم أن يسموا كتابهم الأول بـ “أوّل أطفالهم”، بالإضافة إلى المعنى الجنسي الذي قد تحيلنا إليه السيّارة بما فيها من ركب وركوب، كما أنّ السيّارة إحدى تنويعات الحياة، لذا كانت أفلام الطريق عبارة عن رحلةٍ إلى الذات حد الاصطدام بها، فلا تعود بعدها حياة الأبطال كما كانت بعد مشوارهم هذا أو ذاك، والقائمة هنا طويلة للغاية.

هذه المرة الأولى التي أرى فيها فيلمًا في الـ “أوسكار” يدور فصلٌ منه في هيروشيما بعيدا عن القنبلة الذريّة، رغم أنّ للأبطال هُنا حروبهم الصغيرة أيضًا إلى أن يستسلم كافوكو وسائقته وسط الجليد الغامر والمُسيطر.

إنّ من يتابع الإنتاجات السينمائيّة الآسيويّة (اليابانية والكوريّة تحديدًا) يلحظ تكرار الظهور الرشيقة والعارية للنساء، وكيف أنّها ضمن الـ “ميزانسين” وجماليّاته، بجانب الأعناق الجذابة للرجال ووجوههم الوسيمة المنحوتة، تفاصيل كهذه تجعل الفيلمَ أكثر إمتاعًا.

الفيلم مأخوذ من قصة قصيرة بنفس العنوان للكاتب الياباني الأشهر هاروكي موراكامي، ومن إخراج ريوسوكي هاماغوتشي، لو لم يكن “قوّة الكلب” لجين كامبيون هنا، لاخترت “قودي سيّارتي” كأفضل فيلمٍ في القائمةِ العشريّة، فيلمٌ تشاهده بحواسك الخمس، والسادسة من أجل تخمين النهاية المرّة والعذبة في آنٍ.

- 9. “كودا”: غناءٌ محبوسٌ في حنجرةِ العائلةِ

كيف يُمكن أن يكون الموقف إذا أراد رجلٌ أصمٌ أن يشرح لفتى وجوب ارتداء الواقي الذكري؟

“كودا” فيلمٌ خفيف الظل، وعاطفيّ عن عائلة من أربعة أفراد تعمل في الصيد، ثلاثة منهم صُمّ، والرابعة روبي (الممثلة إيميليا جونز) تسمع وتتكلم ولها صوتٌ ساحر، وتذهب للمدرسة برائحة الأسماك، وتعاني من سلسلة الإحراجات مع والديْها الذين لا يأخذان شيئًا على محمل الجد، إذ يبدو أنّ فقدان حاسة أساسيّة تجعلُ المرءَ أقل اكتراثًا بالعالم.

إنّه ثاني فيلم على التوالي عن الصَّممِ، العام الماضي كان فيلم “صوت الميتال”، الذي قال فيه المسئول عن دار الصم بول رايسي نصيحة ذهبية أعمق كثيرًا مما تبدو عليه، البطل روبِن (ريز أحمد) يدور طوال اليوم من الحجرة، إلى الحديقة، إلى الشارع، ليهرب من حقيقةِ أنّه أصبح رجلًا لا يسمع وهو الضارب على الدرمز، فيقول له رايسي أنّ أهم ما يُمكن أن تفعله هو أن تكتب، ليس للكتابة لذاتها، بل لكي “تجلس”، وأن “تجلس” يعني أنّك مطمئن.

في “كودا” رحلة شاقة على مقاس الـ “ماكيت” الأمريكي للنجاح والعاطفة العائلية، لمراهقة ممزقة بين الموهبة وحبها وواجبها نحو أسرةٍ لا تقدّر ما لديها حرفيًا، فهم لا يستطيعون سماعها ولا يعرفون معنى أن يكون الصوت جميلًا، تحصل الفتاة على منحة لدراسة الغناء لكنّها مترجمة عائلتها ورابطها مع العالم، فيُمكن تخيل الجهد العظيم التي بذلته البطلة في تعلم لغة الصم والبكم.

شارك في الفيلم ممثلون من مجتمع الصمّ بالفعل: تروي كوتسر، ودانيال دورانت، ومارلي ماتلِن التي كانت أوّل صماء تفوز بالأوسكار كأفضل ممثلة في 1987 عن دورها في فيلم “أطفال الإله الأقل شأنًا”.

الفيلم جوقة متناسقة، كل الممثلين عزفوا نوتاتهم بمهارةٍ، ومنهم الممثل المكسيكيّ إوخينيو ديربيس في دور مدرب الموسيقى برناردو فيلالوبوس، ويُمكن المراهنة أنّ عدد كبير من المشاهدين حاولوا تقليد تمرين لهاث الكلب الذي طلب من تلاميذه أن يجرّبوه.

تميّز الفيلم بالمشاهد العاطفيّة: عندما يُمسك الأب بحنجرة ابنته كي يحس بذبذبات الأغنية، وعندما يطلب منها المدرب أن تشرح وجهة نظرها حول أمرٍ ما فتختار لغة الصم، لغة أبويها، للتعبير رغم أنّها تسمع وتتكلم.

قد ينتهي بك الأمر بعد نهاية هذا الفيلم وفي بالك فكرتان: الأولى أنّ “كودا” حظوظه منخفضة في نيلِ جائزة الـ “أوسكار” لأفضل فيلم، والنقطة الأخرى بأنّه يجب التنويه له بأي طريقةٍ كانت، الفيلم كتابة وإخراج شان هيدر، وهو مأخوذ عن الفيلم الفرنسي “عائلة بيلييه” للمخرج إريك لارتيغو.

“كودا” فيلمٌ عن الحبّ، والإصرارِ، والعائلةِ، وعن الذي يظلّ بعد زوال كل شيء، وكل شيء زائل.

10. ” لا تنظر للأعلى”: لم ينجح أحد

هنا “الأمركة” بكامل حضورها، أمريكا تلكز أمريكا من الجهتين مع حشدٍ من النجوم: ميريل ستريب، وجونا هيل، كيت بلانشيت، مارك رِيلانس، وليوناردو ديكابيريو، وجنيفر لورانس، وتيمثي شالاميه الذي يبدو أنّ المخرجين قد اتفقّوا على امتصاصه تمامًا قبل أن يصل إلى الثلاثين.

الفيلم يبدأ باكتشاف الباحثيْن راندل مايندي وكايت ديبياسكي لمذنبٍ يهرول لإبادة كوكب الأرض، وينتهي بوفاة امرأةٍ عاريةٍ بطريقةٍ غريبةٍ بين منقارِ الطائرِ الأكثر غرابة، وبينهما ماذا؟ نكتة بالغة الطول، لكنّها لم تؤثر كما يجب، من فرطِ تكرارها ربّما.

إنّها ستة أشهر فقط كي يتم إنقاذ كوكب الأرض، وكلما ضاق الزمن وحصر كائناته برزت للخارج واندلقت طبيعة الأشياء وجوهرها وأحشاؤها، والمخرج آدم مَكاي يتفحّصُ هذه الأحشاء ساخرًا من كل شيء في عالم اليوم من رئيسة الولايات المتحدة وحتى مزاج الإعلاميات في ممارسة الجنس.

“لا تنظر للأعلى” فيلم يدين السياسة، والتفاهة، ووسائل التواصل، والفن، والإعلام، والنساء والرجال، وكل شيء، إذ لا أحد يُجيد السخرية من السياسةِ الأمريكيّة قدر الأمريكيين نفسهم، مع حضور للهوس المعروف بالغزو الفضائي، والأعداء القادمون لنا من الأعلى بالموت والثبور، ولكن الخبر هنا يتحول إلى لعبة في يد السياسة الأمريكيّة التي فكّرت بالعديد من الحلول عدا الشيء الوحيد الملح والضروري: إنقاذ كوكب الأرض، فيُصبح ديدن العشّاق والحالمين في تأمّل السماء سلوكَ البشرِ وهم يراقبون موتهم الوشيك.

رغم أنّ الفيلم قد عُرض في عهدِ جو بايدن فإنّ الاستنقاص من شأن دونالد ترَمب كان جليًا، يقول ابن رئيسة الولايات المتحدة جيسون أورلين (جونا هِل) معلقًا على الجاذبية الجنسية لوالدته “لو أنّها لم تكن أمي فقط!”، ملمحًا للعبارة الشهيرة التي قالها ترَمب عن ابنته إيفانكا بأنّها لو لم تكن ابنته لقام بمواعدتها، ولم يكن قيام ميريل ستريب بدور المعادل الأنثوي لترَمب إلا تأكيدًا لفكرة السخرية منه، رغم أنّها نكتة بقطبين متنافرين.

لم يخلُ هذا الفيلم المُفرط في عاديّته مما يلفت النظر، يقضي المجتمعون نحبهم وهم حول مائدة الطعام يتحدثون، إنّ هذه اللحظات أثمن ما في الحياة، لذلك لا يوجد فيلمٌ لوودي آلن يخلو من هذا المشهد (تبادل الأحاديث على مائدة الطعام)، وهو المخرج الذي ألقت عليه الحياة تعويذتها، فأصبح من أذكى المعبرين، والعاشقين، والهاجين لها.

عزيزي المشاهد، “لا تنظر للأعلى” ولا للأسفل، إنّه فيلم عادي، لا يجب أن يتجاوز مكانه ضمن أفلام “نتفلكس”، بكل الحمولة الهازئة في هذه العبارة، فضلًا عن دخوله القائمة العشرية.

- ناقدة من اليمن