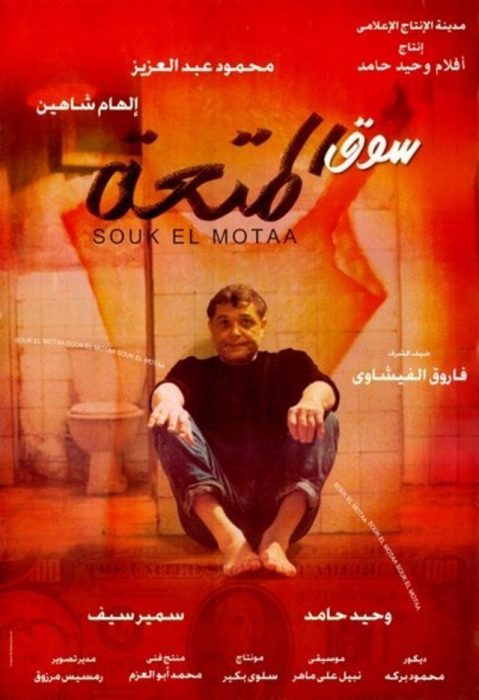

“سوق المتعة”.. طعم الدنيا وطعم السجن

لا يمكن فهم فيلم “سوق المتعة”، الذي عرض في العام 2000، من تأليف وحيد حامد وإخراج سمير سيف، بعيدا عن الأعمال الأخرى التي كتبها وحيد حامد، والتي تقدم تنويعات مختلفة لفكرة القهر والتمرد، تجعل من قصة الفرد المقهور منطلقا لتحليل اجتماعي وسياسي واسعين، وعنوانا على غياب الحرية، وتحاول أيضا أن تقدم تحليلا نفسيا للشخصيات، فنراها وهي مأزومة وصولا الى لحظة الإنفجار.

يقاوم الفرد في هذا الأعمال قوة قاهرة، يبدو مهمشا ووحيدا، ولكنه لا يستسلم، ويكون انفجاره بحجم مايشعر به من غضب، وبحجم ما تم خصمه من إحساسه بإنسانيته، غياب العدل والحرية في أفلام وحيد حامد يعادل بالضبط غياب الإنسانية.

من “الغول” و”البريء” مرورا ب “الهلفوت” ووصولا الى “المنسي” و”الإرهاب والكباب”، يبدو البطل الفرد محاصرا وغريبا ، مهمشا وخارج الصورة تماما، تتغير الأحوال والمواقف، ولكن الفرد يقف دوما أمام قوة كبيرة وقاهرة، يبدو مدافعا عن إنسانيته بالأساس، وليس فقط عن موقف محدد، مدافعا عن وجوده كمخلوق يتمتع بالكرامة، وهو مستعد أن يذهب الى أبعد مدى، لاسترداد هذه الإنسانية المفقودة، ولذلك يتمرد في كل الإتجاهات، ولا يندم على هذا التمرد.

في “سوق المتعة” تنويعة جديدة على نفس الفكرة، ولكن مع عناية أكبر بالبعد النفسي للشخصية، بحيث يمكن قراءة الفيلم باعتباره دراسة نفسية لشخص دمر السجن حياته، خرج “منه” فعليا، ولكنه خرج “معه” أيضا، لدرجة أن الدنيا الواسعة صارت بالنسبة له سجنا صغيرا، وهو نفسه لم يعد إنسانا معجبانيا حرا كما كان، ولكنه صار تابعا ذليلا لا يمكنه أن يعيش إلا على الإهانة، ولا يمكنه أن يتمتع بطعم الدنيا، بعيدا عن طعم السجن، أصبح السجن في داخله، غير قادر على القفز على عشرين عاما قضاها فيه بريئا ومنسيا وهلفوتا، مهانا ومذلولا ومهمشا، حتى الثروة لن تعيد إليه إنسانيته.

انتهاك الإنسان

مثل بطل فيلم “طائر الليل الحزين” فإن أحمد حبيب أبو المحاسن، يتهم في قضية لا دخل له بها، قوة غامضة تورطه، وتقوده الى السجن، ومثل بطل فيلم “البريء” يتم تحويل أحمد أبو المحاسن الى تابع عليه تنفيذ الأوامر، يصبح مجرد آلة تخدم وتحقق ما يريده الأخرون، مهما كانت تلك الأوامر شاذة أو بشعة، وهو يصبح أيضا شاهدا على انتهاك آدمية البشر، فيخصم ذلك من آدميته.

لا يجعل وحيد حامد بطل “سوق المتعة” سجينا سياسيا، لأن المعنى هنا يتجاوز السياسة الى الموقف الإنساني العام، مجرد متهم بريء تتم إدانته، فيخرج شخصا آخر، قانون السجن هو القانون الموازي لقانون الحياة، الى أي مدى يمكن أن يتحمل الإنسان القهر والذل؟ والى أي مدى يمكن أن تعوضه الثروة عن ذلك؟ وهل يمكن أن يستعيد إنسانيته ولو في لحظة أخيرة قصيرة؟

هي إذن مأساة القهر والظلم التي تحول الإنسان الى حطام، لا يمكن أن نستعيده، بل إنه يتحول في تمرده الى وحش لا يمكن السيطرة عليه، وكأنه مارد خرج من قمقم سجن في داخله، لا هو قادر على أن يعيش حياة طبيعية، ولا هو قادر على أن يترك السجن النفسي الذي سيعيش فيه الى الأبد، أمامه طريقان لا ثالث لهما: استكانة وخضوع الى الأبد، أو تمرد وانفجار انتقاما ممن دمروا حياته.

رغم أننا دراما نفسية قوية، إلا أن أحمد أبو المحاسن لا يعيش في الفراغ، ولكنه جزء من مجتمع ونظام سياسي، مشكلته بالأساس إجتماعية: فقير حصل على دبلوم طباعة، سافر الى لبنان بعد تخرجه بحثا عن فرصة عمل أفضل، وهناك وضعوا له كيس المخدرات، فضاعت حياته، وفوضى السجن وانتهاكات المساجين، تتم تحت ظل نظام سياسي، لا يجد للإنسان قيمة خارج الأسوار، فكيف يجد هذه القيمة للمساجين؟ أحوال السجون والمساجين عموما من أبرز معايير احترام حقوق الإنسان، ومن أكثر عناصر تقييم الإنظمة السياسية أهمية واعتبارا.

القوة القاهرة التي تمثلها المؤسسة الغامضة تقدم عرضا غريبا تعويضيا لأحمد أبو المحاسن، من خلال مندوبها الصارم: اعتبروه شريكا (إجباريا) لهم، احتفظوا بنصيبه، واستثمروه، صار مليونيرا، وعليه الآن أن يستلم أمواله، وينزل الى سوق المتعة، لكي يعوّض كل ما فاته، بشرط ألا يسأل عن المؤسسة، وبشرط ألا يلتقي مرة أخرى بمندوبها، هم يعتقدون أن التعويض موقف عادل وكفى، لا توجد مؤسسة إجرامية أخرى تتنازل لتفعل ذلك.

الطريقة التي يظهر بها المندوب، وحواره الطويل مع أحمد، وفكرة الإستمتاع بالحياة بعد طول حرمان، والجو الضبابي في الحمام الشعبي، وإعلان المندوب أنه مصباح علاء الدين، كل ذلك يذكرنا بعرض الشيطان الأسطوري على فاوست، ولكنه هنا لن يشتري من فاوست روحه، لأن المؤسسة سرقت روحه بالفعل، أي أننا أمام فاوست دفع مقدما قيمة متعته، دفعها حرمانا وذلا وقهرا وهوانا، فهل تصلح الثروة ما أفسده السجن؟

فاوست الجديد الباحث عن المتعة أكثر بؤسا، لم يعد قادرا على استعادة شبابه، ولا الإستمتاع باي شيء، والسجن حاضر في داخله، وفي كل تصرفاته: لا يستطيع قضاء حاجته إلا وفقا لطريقة السجن، ولا يستمتع أكثر مع العاهرة أحلام، إلا بطريقة العادة السرية، التي أدمنها في السجن، حتى الصور التي يحملها، ليست إلا صور المساجين، وضباط السجن، وهو يحكي ببساطة عن انتهاك أجساد المساجين، وعن جبنه وخضوعه للأوامر، ومشاهدته وصمته أمام ما يراه من انتهاكات بشعة.

تفاصيل صادمة

قد تبدو تفاصيل السجن صادمة في الفيلم، ولكنها ضرورية لتفسير سلوك أحمد أبو المحاسن، فاوست عاجز تماما عن الشعور بالمتعة خارج السجن، يعود الى قسم الشرطة خضوعا للمراقبة، فيمسح الحمامات بسعادة شديدة، يناسبه أكثر العمل في مستوقد الفول، حيث يصبح على هامش الحياة، وسجينا في المكان، ولكن لن يناسبه الفندق، أو الشقة الفاخرة، وسيصل به الأمر الى إنشاء سجن خصوصي، يسيطر عليه ضباطه وعساكره القدامى، يمارسون فيه سطوتهم وعنفهم وساديتهم، على كل رفاق السجن القدامى.

أحمد بقايا إنسان بالمقارنة بزمليه المطبعجي شوقي، الذي يمتلك قراره وحياته، رغم فقره وصعوبة حياته، وبالمقارنة أيضا بالعاهرة أحلام، إنها نموذج مختلف من العاهرات، موظفة في الصباح، وعاهرة وفق شروطها الخاصة في الزبائن، وفي الأسعار، وهي تفعل ذك لكي تصنع ثروة تساعدها على الزواج، شخصية تعكس أوضاعا إجتماعية بائسة، وصورة لتفكير غريب دفعت إليه الظروف الإقتصادية، وهي أيضا، رغم مهنتها وظروفها، يمكنها أن تتمتع بالحياة، وتستطيع أن تختار بحرية، مهما كانت نتيجة هذا الإختيار.

لم يعد العرض إذن تبشيرا بالمتعة اللامحدودة، ولكنه صار اكتشافا للفشل في الإستمتاع بالحياة، كانت أحلام هي الفرصة الأخيرة لإنقاذ أحمد، ولكنها تشاهد انسحاقه ومهانته أمام عسكري السجن، تكتشف أنه ما زال ابن العشرين عاما في السجن، وأنه خرج شخصيا آخر، ولا يمكن استعادته أبدا.

لا الثروة عوضت أحمد، ولا الفتاة التي أحبته أنقذته، الآن عليه أن يواجه من سجنوه، لقاؤه مع رئيس المؤسسة فرصته الأخيرة لكي يسترد ولو بعضا من الإنسانية، بالإنتقام ممن دمروا حياته، هم يريدون أيضا أن يقتلوه، رئيس المؤسسة يهينه من جديد، يقول إنهم استخدموه مثل الحطب، الذي يشعل النار، إنه ليس إنسانا في نظرهم، المؤسسة مثل الأنظمة لا تجد للمواطن ثمنا، قد تتكرم بمعاونته، ولكن دون أن تعتبره جديرا بالتقدير أوبالإنسانية، ودون أن تتنازل عن حقها في العقاب، إذا لم يلتزم المواطن بتعليماتها.

في لحظة ينتقم أحمد من رئيس المؤسسة شخصيا، يثبت له أنه إنسان يستطيع أن يرد على الإهانة، ويستطيع أن ينتقم، حتى لو كان الثمن أن يفقد حياته، التي لم يعد لها أي معنى، بعد ما حدث له داخل السجن.

مأساة كاملة يخفف منها بعض الضحك المرير، بسبب عدم قدرة أحمد أبو المحاسن على التكيف خارج السجن، الصدمة أيضا مقصودة في بعض المشاهد، هذا فيلم عن انتهاك انسانية الإنسان، ومن الطبيعي أن يقدم ما يؤكد ذلك.

سخرية مريرة

عناصر كثيرة مميزة في الفيلم، المخرج سمير سيف حافظ بشكل جيد على هذه السخرية المريرة، ولم يقع في فخ المبالغة الميلودرامية، أو المأساة الفاقعة، كانت هناك دوما مسافة للتأمل، وليس مجرد مشاهد مؤثرة فحسب، ساعده على ذلك الكتابة الإحترافية التي تقفز فوق الكثير من الأسلاك الشائكة، سواء في رواية مشاهد الإنتهاك الجسدي، أو في علاقة أحمد أبو المحاسن بالعاهرة أحلام، كان الحوار أحد الحلول بدلا من تصوير المشاهد نفسها.

اختيار سمير سيف لمحمود عبد العزيز في دور أحمد كان أيضا موفقا، بدا قادرا على الإضحاك وإثارة التعاطف في نفس الوقت، في فيلم “البريء” قدّم محمود عبد العزيز دور ضابط السجون الشرس، وفي “سوق المتعة” قدّم الوجه الآخر من المأساة، المسجون المسحوق المهان والمنتهك، وكان مقنعا في الحالتين.

لعبت إلهام شاهين دور العاهرة أحلام بشكل جيد، االشخصية تمتلك جانبا عمليا، ولكنها أيضا جزء من ظروف اجتماعية مؤلمة، مشهد خطبة أحمد لها من أسرتها، يكشف عن عالم آخر خرجت منه أحلام، ومشهد مواجهتها لأحمد بعجزه من أفضل مشاهدها في الفيلم.

نتوقف كذلك عند حمدي أحمد في دور زعيم المؤسسة، قدمه بشكل جيد، وإن كان هناك كثيرون من يمكنهم أداؤه بحضور وبصورة أقوى، بدعم من حرفييتهم في أداء أدوار الشر = بلمسات خاصة، وبصورة ذهنية مسبقة عند المتفرج، الشخصية هنا ليست لها معالم كثيرة، مجرد نموذج ما للشر والقوة والتعالي، ولذلك تحتاج الى تعويض ذلك، بتفاصيل وحضور وصورة ذهنية مسبقة، نتيجة ارتباط الممثل بأدوار الشر.

سعيد طرابيك كان مميزا في دور شوقي، الإنسان المتوازن نقيض أحمد، وكذلك أحمد فؤاد سليم في دور الضابط بشتك، صار مديرا لأمن الأوبرا، ولكنه يقبل أجرا أعلى لكي يعود الى مهنته القديمة كضابط سجون، الشخصية ثرية للغاية، فيها جوانب كوميدية وأخرى تراجيدية، وأداء أحمد فؤاد سليم الجاد، بدون أي كاريكاتير قد تغري به الشخصية، منح الشخصية حيوية بالغة، لا شك أنها من بصمات سمير سيف الجيدة في إدارة ممثليه، بشتك وجدها فرصة لكي يعيش دورا قديما فقده بمنتهى الجدية، هو لا يستطيع أيضا أن يتخلى عن حياته الغابرة في السجن، والذي يطبع شخصية الضابط بطابع خاص، مثلما يطبع شخصيات المساجين.

لابد من التنويه أيضا بصورة رمسيس مرزوق، مشاهد المستوقد، وتحويل جسد أحمد الى سلويت مظلم، والإضاءة التي جعلت من الحمام عالما ضبابيا منفصلا عن الواقع، كلها بصمات واضحة للتوظيف الدرامي للنور والظلام.

ديكورات محمود بركة كانت أيضا مميزة، هذا السجن المصنوع لصالح أحمد أبو المحاسن، وهذا العنبر الخاص بالمساجين، يكشفان عن دقة ومهارة، ولابد أن يكونا ترجمة لعالم لم يغادر البطل حتى النهاية.

“سوق المتعة” فصل جديد في حكاية طويلة رواها وحيد حامد في أفلامه: الإنسان بدون العدل والحرية مجرد خرقة بالية، طاقة غضب مكبوتة، يمكن أن تنفجر في أي وقت.

أما السجن والقهر فيظلان دوما في الداخل، يحطمان أشياء لا يمكن استعادتها، ويظل الصراع مستمرا بين المهمشين، وبين من يستغلونهم، ويمحون إنسانيتهم، وهو صراع لا يتوقف أبدا، بمختلف الألوان والأشكال، ومن خلال تنويعات لا نهاية لها.