يوميات مهرجان فينيسيا الـ 77 (5)

أمير العمري

أعتقد أننا مهما قلنا وأكدنا مرة ومرات على أهمية السينما وفن السينما وصناعة السينما، وأن المهرجانات الدولية التي تدعم هذه الصناعة وهذا الفن منذ نشأة المهرجانات عام 1932 حتى اليوم، فهذه الدعوات مهما حشدنا لها من سينمائيين ونجوم سينما، لن تجد صدى حقيقيا لها على الأرض، ما لم نضمن عودة الجمهور، ليس فقط إلى مهرجانات السينما، بل إلى دور السينما في العالم. فمن دون ثقة الجمهور، لا مجال للحديث عن عودة السينما. والجمهور مازال خائفا، وارتداء الكمامات التي تغطي الأنف والفم أي عمليا ثلاثة أرباع الوجه، مسألة خانقة ليس من الممكن فرضها أو فرض استمرارها كما يفعل المشرفون على قاعات العرض في مهرجان فينسيا حاليا.

مساء أمس وأنا أشاهد الفيلم الإيراني في المسابقة (أطفال الشمس) للمخرج مجيد مجيدي، فوجئت بأن مشرفة القاعة أو بالأحرى إحدى المشرفات فهن كثيرات، تهبط من ورائي تنبهي الى ضرورة ضبط الكمامة بحيث لا تظهر أي جزء من أعلى الانف. كيف عرفت هذه المشرفة؟ هل هناك- مثلا- غرفة تحكم مركزي تدار بالأشعة تحت الحمراء، متصلة بميكروفونات سرية تهمس في أذن المشرفة: توجهي فورا الى الشخص الجالس في الصف رقم 16 الكرسي رقم 1 ونبهيه الى ضرورة رفع الكمامة الى أعلى.. وإلا؟!

أما الفيلم الإيراني نفسه فهو من نوع تلك الأفلام الإيرانية التي تهرب من مواجهة المشاكل السياسية كما تهرب من بحث العلاقات بين الرجل والمرأة وتصوير المرأة عموما، إلى عالم الأطفال. كما أنه أيضا من الأفلام “المنياتير” التي تدور حول تيمة واحدة من خلال شخصية واحدة في حدث واحد متكرر وموضوع صغير تربوي يبدو كما لو كان ممولا من قبل إحدى منظمات رعاية الأطفال المشردين.

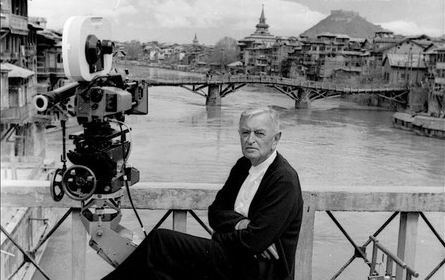

ذكرني هذا الفيلم الذي يدور حول أطفال الشوارع بالفيلم الإيراني القديم “العداء” (أو الجاري) The Runner للمخرج أمير ناديري، الذي يعتبر من أوائل الأفلام الإيرانية التي أثارت اهتمام الجمهور في الغرب واعتبرت من ضمن بدايات الموجة الجديدة. ظهر هذا الفيلم عام 1984، ولم يكن فيه قصة ولا موضوع غير أمر واحد فقط متكرر. طفل في السابعة من عمره من أطفال الشوارع يجري.. يتسابق في الجري. مع نفسه. وقد أعطي هذا الفيلم تفسيرات أكبر كثيرا جدا من موضوعه وصوره المحدودة. فقد قال البعض إنه تعبير مجازي عما يشعر به الكبار من قهر. وقال آخرون أنه يعبر عن الرغبة في التحرر في مجتمع ايران بعد الصورة الإسلامية الفاشية.

أما “أطفال الشمس” (اسمه بالفارسي خورشيد khorshid وهي كلمة معناها كما فهمت الشمس أو شعاع الشمس). المهم انك تقضي نحو 100 دقيقة تشاهد طفلا يدعى “علي” من أطفال الشوارع، وهو تلميذ في مدرسة متخصصة فقط لتعليم هؤلاء الأطفال وتجنيبهم الوقوع في الجريمة، لكن المدرسة تعاني من غياب الدعم الحكومي وتوقف الدعم الأهلي مما يجعلها مهددة بالإغلاق. أما (علي) فهو يعيش مع أصدقائه على الكفاف، يسرقون إطارات السيارات، يحتالون ويقفزون من فوق الحواجز لركوب مترو الأنفاق، كما أن علي عنيف يستخدم رأسه في الفتك بمن يهددونه من الأطفال أو من يسخرون من أمه المريضة التي ترقد في المستشفى بين الحياة والموت بعد موت والده. ومعظم الأطفال في المدرسة أيضا فقدوا آباءهم، إما بسبب انحراف الآباء الى الجريمة ودخول السجن، أو الموت المبكر، أو الرحيل عن الأسرة.. وغير ذلك.

يقع علي في قبضة تاجر يمنحه هاتفا محمولا ويشجعه على إطلاق الحمام الذي يمتلكه في دكانه في منظر بديع يتكرر في الفيلم. لكن الرجل يدخل في روعه أن هناك كنزا مدفونا تحت المقابر القريبة من المدرسة فإذا حفر نفقا تحت المدرسة وتمكن من الوصول الى ما تحت المقابر فسيجد الكنز.

هذا الحلم الساذج يسيطر على (علي) ابن الثانية عشرة، ويجعله يحفر ويخرب ويواصل الحفر والتخريب غير عابيء بما يمكن أن ينتج من كارثة، فهو يرهن حياته كلها بالعثور على الكنز الذي يمكن أن ينتشله وأصدقاءه من حياة الفقر والفاقة والضياع والتشرد. لكنه لن يجد في نهاية المطاف سوى ما يجعله يندم ويبكي ألما.

يمكن قص هذه القصة في 20 أو 30 دقيقة بالطبع وربما بتأثير أقوى. فالفيلم يمتليء كالعادة، بالكثير من الاستطرادات ومحاولة تجسيد الفرق بين المعلمين في المدرسية، فمنهم الرقيق الذي يدعم علي ويقف بجواره، ومنهم الفظ القاسي الذي يتعامل بحسم وقسوة عند أي مخالفة، لكن الحقيقة أننا نرى عليا نفسه كطفل مراوغ، كاذب ومتحايل، وعنيف أيضا، ولكن الفيلم يقول ان ظروفه هي التي دفعته الى انتهاج ذلك السلوك، وأننا لو تركناه وتركنا أمثاله فسيتجه بالتأكيد الى الجريمة.

هذا أحد أفلام الرسالة الاجتماعية المباشرة التربوية، فالغرض منه هو لفت النظر الى هؤلاء الأطفال الذين يعملون من أجل رعاية أسرهم وأنفسهم، ويتم استغلالهم من قبل الكبار، والإيقاع بهم وتوريطهم في الجريمة. صحيح أن هناك قوة وتمكن وبراعة كبيرة في اخراج المشاهد الأخيرة بوجه خاص، التي تدور تحت الأرض ووسط المياه الجوفية ومياه الصرف الصحي، وهي مشاهد شديدة الصعوبة في تصويرها في تلك الأماكن الضيقة (الحقيقية) مع براعة في تحريك الممثل الصغير الذي يؤدي دور علي، ويظهر في جميع مشاهد الفيلم، لكن لا جديد بشكل عام في هذا الفيلم الذي تغيب عنه المرأة غياب التحريم، اكتفاء بتصوير مناظر البؤس والشقاء والفقر التي يعيش فيها المهمشون وأسرهم واللاجئون الأفغان المهددون بالترحيل عند حدوث أي مشكلة.

والمخرج الفيلم مجيد محيدي فهو معروف بتأييده للنظام الملالي في إيران. وهو الذي أسندوا اليه اخراج فيلم “محمد رسول الله”، ولكنه معروف بتبنيه أسلوب الواقعية الجديدة الإيطالية في الاستعانة بممثلين غير محترفين (معظمهم هنا من الأطفال) وتدريبهم وتحريكهم بشكل جيد، والتصوير الواقعي للأماكن الحقيقية، واستخدام الكاميرا المحمولة المتحركة، والأسلوب شبه التسجيلي. ولكن الواقعية الإيطالية كانت نتيجة الحرب وتدمير الاستديوهات. وقد انتهت مع انتهاء الظروف التي خلقتها لكنها أصبحت عند بعض السينمائيين “دوغما” dogma ممتدة ومستمرة ولم تعد في الحقيقة تثير شهية أحد بعد أن تعقدت كثيرا أساليب التعبير السينمائي . لكن في العالم العربي من لايزالون يعتبرونها من “المعجزات” السينمائية!

أما فيلم “الرجل الذي باع ظهره” للمخرجة التونسية الموهوبة كوثر بن هنية، فهو عمل شديد الطموح، يثبت أن بن هنية قد نضجت وأصبحت تتطلع الى عمل أفلام “كبيرة” متعددة المستويات، ففيلمها هذا ينطلق من القضية السورية، قضية غياب الحرية، الى قضايا وأفكار أخرى تتعلق بالوضع العالمي الآن، والاستغلال الرأسمالي، وحالة الضياع التي يعيشها اللاجئون الى الغرب، ومسألة الفن وكيف أصبح سلعة كما أصبح الفنان أقرب الى المقاول، يستعين في الإيقاع بضحاياه بامرأة جذابة تقوم بتسهيل الأمور له، يدعونها في الفيلم بشكل مباشر بـ “القوادة”.

نحن أمام شاب سوري تعرض للاعتقال والتعذيب فأصبح يرغب في الفرار من سورية، وينجح أولا في العبور الى بيروت، وهناك يلفت أنظار رجل يقدم له نفسه باعتباره فنانا من بلجيكا، يعقد معه عقدا شبيها بالعقد الذي يتم توقيعه بالدم في مسرحية جوته الشهيرة، بين فاوست وميفيستو، بمقتضى العقد يبيع الأول للثاني (الشيطان) روحه مقابل الحياة الأبدية. أما هنا فالشاب السوري “سام علي” (يحيى محياني) يصبح مطلوبا منه أن يبيع ظهره أو جلد ظهره للفنان البلجيكي الشهير (جيفري)، مقابل أن يحصل له على تأشيرة شينغن. لكن المفاجأة أن الفنان يصنع عن طريق الوشم لوحة على ظهر الشاب السوري هي في الحقيقة عبارة عن خاتم تأشيرة شينغن نفسها محلاة ببعض الرتوش!

حبيبة سام “عبير” تضطر للرضوخ لأهلها والزواج من رجل يعمل في السفارة السورية في بروكسل. لذلك فهو يحاول الوصول إليها واستعادتها من هذا الدبلوماسي الفظ الذي لا تحبه الفتاة. أما سام فهو يصبح مثل لوحة، يضعنه في متحف كبير في بروكسل، مطأطأ الرأس، يعرض ظهره للفرجة، يلتقطون الصور لظهره، ثم يباع أيضا مثل أي لوحة في المزاد العلني، وينتقل من ملكية عامة الى ملكية فردية ثم يباع مجددا.. وهكذا الى أن يجد وسيلة للإفلات من هذا الوضع المهين بعد أن يكون قد جمع ثروة كبيرة، فالاتفاق يقضي بحصوله على نسبة من كل أعمال الفنان.

مونيكا بيلوتشي هي وكيلة أعمال الفنان. يدعونها في الفيلم تارة “سوراية” Soraya وتارة أخرى “سورية” Soriya، رغم أنها ليست سورية بالطبع بل تتحدث الإنجليزية فقط بلكنة ايطالية واضحة. والحقيقة أن أداءها بشكل عام، جاء ضعيفا، مرتبكا، فهي تعاني من الصعوبة في نطق كلمات الحوار الانجليزية، كما ينعدم وجود أي تعبير على وجها لكونها غير مندمجة في الدور كما ينبغي، وبدا أن الدور قد كتب خصيصا لها بغرض استغلال اسمها في الفيلم، ولو تم الاستغناء عن دورها أو اختصاره مع اسناده الى أي “كومبارس”، لما وجدنا فرقا، بل ربما اعتدل الفيلم.

في الثلث الأخير من الفيلم لجأت كوثر بن هنية (متبعة السيناريو) الى الشرح والتفسير والتوضيح، وفبركة نهايات غير منضبطة، وأساسا- غير مقنعة وغير مفهومة. فهناك استطراد يحرف الفيلم عن مساره فيما يتعلق بشخصية الدبلوماسي السوري زوج عبير الذي يتشاجر مع سام في المتحف ويقوم بتدمير لوحة يبلغ ثمنها كما يقال 9 ملايين يورو. ويصر القائمون على المتحف على أن يتحمل الدبلوماسي الثمن، لكن سام يتوسط له بكلمة منه فيعفونه بكل بساطة من دفع أي غرامات. بل وحتى القبض عليه من الشرطة والتحقيق معه لم يبد مقنعا لكونه دبلوماسيا لا يجوز القبض عليه.

موقف سام من الدبلوماسي السوري الثري الذي اختطف منه حبيبته لا يستند إلى أرضية سياسية كما كنا نتصور أو كما تقضي طبيعة الموضوع (شاب معارض أو ثائر ينشد الحرية ضد شاب يعمل في خدمة النظام) بل فقط من مجرد الغيرة. وبالتالي يقبل سام التوسط لكي تتم مسامحة الدبلوماسي (لا نعرف على أي أساس)، بل لا نعرف أصلا سر كل ذلك التركيز على خطورة وأهمية تأشيرة شينغن فهي لا تضمن أصلا الإقامة والعمل (كما يوحي الفيلم) بل فقط مجرد دخول البلاد، لكن الفيلم يتحايل على هذه النقطة، بالإشارة الى القدرات الهائلة التي يتمتع بها الفنان البلجيكي جيفري بفضل علاقاته مع السلطات، وكأنه ينتمي لدولة من دول العالم السادس!

فجأة تعلن عبير أنها انفصلت عن زوجها بعد أن أدركت أنها تريد أن تكون مع حبيبها، ويعود كلاهما معا الى سورية، ليس هذا فقط، بل وتحديدا الى مدينة الرقة التي جاءا منها أصلا، حيث يفبرك سام تسجيلا لقطع رأسه على أيدي تنظيم داعش يبثه على العالم، ثم نراه في النهاية مع عبير يعيشان حياة رغدة في فيلا ذات حديقة مزهرة بديعة. فكيف حدث هذا وأين؟ في الرقة؟ وإذا كانت العودة الى سورية التي أصبحت فجأة جنة على نحو ما نرى فلماذا كان الفرار من سورية من الأصل طالما أن الحياة فيها جنة أن هل انتقل الاثنان للعيش في بلد خر ولم تحبرنا كوثر؟ وهل هذه هي رسالة الفيلم السياسية من القضية السورية؟!

هذا عمل كان يبشر في بدايته بفيلم سياسي ساخر ذي موضوع مبتكر جديد، لكنه سرعان ما تحول الى ميلودراما شديدة السذاجة، مليئة بالمفارقات المفتعلة الإطالة والمشاهد التراكمية التي لا تضيف شيئا، مع عدم وضوح الكثير من الدوافع.

وأخيرا لعل أفضل عناصر الفيلم هي عنصر التمثيل خاصة من جانب البطلين: يحيى محياني (في دور سام علي)، وضيا ليان في دور (عبير).