شرائط طوكيو: شظايا من المقاومة والتضامن في السينما الفلسطينية

فادي أبو نعمة- مجلة حواس السينما- مايو 2025

“كل شيء في هذا العالم قابل للنهب والسرقة، إلا شيئًا واحدًا؛ هذا الشيء هو الحب الذي ينبع من الإنسان تجاه التزام راسخ بقناعة أو قضية”.

(غسان كنفاني)

مقدمة

على مدار 471 يومًا، لم يبق للعدوان الإسرائيلي على غزة أي أثر على حياة أحد. ووفقًا لتقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في 22 يناير، أي بعد ثلاثة أيام من سريان وقف إطلاق النار، كان قد قُتل ما لا يقل عن 47,161 فلسطينيًا، وجُرح 111,166 آخرون. (1)

وفي خضم هذا الدمار الهائل – نزح أكثر من مليوني شخص، أصبح الاستهداف الممنهج للتراث الثقافي والحضري لغزة – أي الإبادة الجماعية في أحدثَ تكرارٍ للخيال الاستعماري الإسرائيلي- قيد التنفيذ: سلب الشعب الفلسطيني تاريخه واستبداله برواية تخدم مصالح الاستيطان الاستعماري، المتجذرة في الإبادة والهيمنة.(2)

ومع ذلك، تقاوم غزة. ويواصل شعبها إظهار صمودٍ منقطع النظير؛ صمودٌ يعجز النظام العالمي النيوليبرالي، بمفهومه المُخفف وغير المُسيّس للتضامن، عن استيعابه.

في ظل هذه الخلفية، ناضل النشطاء والكتاب والمؤرخون والأكاديميون والفنانون الملتزمون بتحرير فلسطين ضد هذا المحو. وثّقوا تاريخ المقاومة، وتتبعوا استراتيجياتها المتطورة استجابةً للضغوط الداخلية والخارجية المتغيرة باستمرار، وأعادوا تأكيد التزامها بالتحرير من خلال الكشف عن نتاجها الثقافي وحفظه ودراسته.

وفي هذا الصدد، تُمثّل الفترة الممتدة بين عامي ١٩٦٥ و١٩٨٢ فصلاً حاسماً في تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية، اتسم بتحولات ثورية وانتكاسات مدمرة. شهدت هذه الحقبة تحولاً جوهرياً نحو المقاومة المسلحة المنظمة كاستراتيجية أساسية لاستعادة الهوية الوطنية الفلسطينية- استراتيجية مستوحاة من الحركات العالمية المناهضة للاستعمار في الجزائر وفيتنام وأمريكا اللاتينية، وفي الوقت نفسه نموذجاً لها. وبحلول عام ١٩٧٤، كانت منظمة التحرير الفلسطينية، التي كانت تعمل آنذاك في لبنان ومنه، قد رسّخت مكانتها كممثل وحيد للشعب الفلسطيني، وطوّرت شبكة متينة من المؤسسات السياسية والتعليمية، والخدمات الاجتماعية، والمنظمات الثقافية والإعلامية لخدمة اللاجئين الفلسطينيين وتعبئتهم. إلا أن هذه المكاسب تقوّضت بانخراط منظمة التحرير الفلسطينية في الحرب الأهلية اللبنانية والغزو الإسرائيلي الذي تلاه عام ١٩٨٢، وهما حدثان دفعا في نهاية المطاف إلى التخلي عن الكفاح المسلح.

ومما فاقم هذا التراجع، كما أشار الباحثون، أن الغزو الإسرائيلي أدى إلى تشتت وتدمير المواد الأرشيفية، تاركًا جزءًا كبيرًا من الإنتاج الثقافي للحركة الثورية معطلاً أو مفقودًا بالكامل. (3)

بعد عقد من الزمان، شهدت حقبة أوسلو، التي اتسمت بالتحول نحو بناء الدولة والمفاوضات مع إسرائيل، تهميشًا متعمدًا للسرديات التي تركز على المقاومة المسلحة والكفاح الثوري، والتي باتت تُعتبر غير متوافقة مع الإطار السياسي الجديد الذي سعت السلطة الفلسطينية من خلاله إلى الحصول على الشرعية الدولية والدعم الاقتصادي. وبالنسبة لأجيال من الشباب الفلسطيني الذين نشأوا في حقبة ما بعد أوسلو، ظلت السينما النضالية- إلى جانب الإنتاج الثقافي الأوسع لهذه الفترة، بتوثيقها الدؤوب للنضال، ولغتها البصرية الجريئة، وشبكات التضامن – غير مسجلة إلى حد كبير، وغائبة عن الذاكرة الجماعية.

هذا الأرشيف السينمائي، وما يتطلبه من إنعاش، هو ما تسعى هذه المقالة إلى تسليط الضوء عليه. لقاءات أرشيفية في الواقع، ومع تطور اهتماماتي البحثية على مر السنين، كنتُ أدرك تمامًا أن لقائي الأول بأرشيف السينما الفلسطينية في تلك الفترة جاء من خلال ما أعتبره الآن تجربة شخصية بالغة الأهمية، وإن كانت مميزة.

في عام ٢٠١٤، وخلال الفصل الدراسي الأخير لي في جامعة القدس بالقدس الشرقية، عرّفني أستاذي، الفنان عريب طوقان، على المخرج مهند يعقوبي من مجموعة “فيلم تخريبي” البحثية. في ذلك الوقت، كان يعقوبي يعمل على فيلم وثائقي أرشيفي يتناول السينما الفلسطينية الثورية في الستينيات والسبعينيات، وكان بحاجة إلى مساعدة في ترجمة ساعات من اللقطات الأرشيفية والمقابلات التي أُجريت خلال البحث. في هذا الفيلم الوثائقي، بعنوان “خارج الإطار” أو “الثورة حتى النصر” (2016)، يحقق يعقوبي في أثر أرشيف الأفلام المنهوب لمنظمة التحرير الفلسطينية، ويستكشف “الدور التأسيسي لصناعة الصورة في تطوير الوعي الثوري وتوسيع جبهة نضالية واسعة النطاق عارضت بقوة مشروع إسرائيل الاستعماري الاستيطاني”. (4)

لم أكن أعلم حينها مدى تأثير هذا الاجتماع، الذي وضعني في رحلة مليئة بالمنعطفات والاكتشافات غير المتوقعة، وشكل مسار بحثي الأكاديمي.

تأسست منظمة “الفيلم التخريبي” “فيلم سابفرسيف” عام ٢٠١١، وهي من بين العديد من مجموعات البحث (والأفراد) التي تُحقق في آثار وبقايا أرشيف بيروت المفقود. وكما تُشير نادية يعقوب في كتابها “السينما الفلسطينية في أيام الثورة”، فبينما دُمِّر الأرشيف الرئيسي للأفلام التي جمعها مخرجو منظمة التحرير الفلسطينية منذ ستينيات القرن الماضي – وربما نُهِب – خلال الغزو الإسرائيلي لبيروت عام ١٩٨٢، فقد نُقِلَت نسخ من هذه الأفلام من بيروت قبل الغزو. (5)

ووفقًا ليعقوب، قامت مؤسسة السينما الفلسطينية (PCI)، من بين منظمات أخرى، بطباعة عشرات النسخ من هذه الأفلام، وإرسالها إلى مكاتب منظمة التحرير الفلسطينية حول العالم، وتوزيعها على الحلفاء ومهرجانات الأفلام. (6).. ومنذ أوائل القرن الحادي والعشرين، بُذِلت جهودٌ عديدة لإعادة إنشاء هذا الأرشيف من خلال جمع ورقمنة النسخ المتناثرة من هذه الأفلام من أماكن مثل إيطاليا وألمانيا، ومن مجموعات شخصية مختلفة في الأردن ولبنان وسوريا.

أثناء عملي على مشروع “خارج الإطار”، استلهمت فورًا من فلسفة “الفيلم التخريبي” Film subversive” ومنهجياتها الأرشيفية، التي تُركز على إعادة إحياء سينما الثورة. وقد أثار تركيز المجموعة على هذه الأرشيفات غير المكتملة (مجموعات مجزأة عابرة للحدود الوطنية من النضالات التي تقاوم السرديات الثابتة) فضولًا عميقًا، مصحوبًا بإلحاحٍ لفهم هذا الفصل الغامض من تاريخنا. وقد تعاملتُ معه كسرد تاريخي، وكشاهد على قوة الصورة في حفظ الذاكرة الجماعية.

ومن هذا التقاطع بين الاكتشاف الشخصي والبحث العلمي، برز اهتمامي بالعمل مع “فيلم سابفرسيف” كباحث، مدفوعًا بالتزامي بتوسيع نطاق الوصول إلى هذه التواريخ، والثبات الكامن في قصة أرشيف الفيلم الفلسطيني.

في هذه المقالة، أستكشف المشروع الرئيسي الذي عملت عليه مع “فيلم سابفيرسيف”، والذي يدور حول أرشيف يضم عشرين فيلمًا عُهد بها إلى المجموعة عام ٢٠١٧. وكان مهند يعقوبي قد عثر على هذه المجموعة لأول مرة خلال رحلة لعرض فيلم “خارج الإطار” في طوكيو، اليابان.

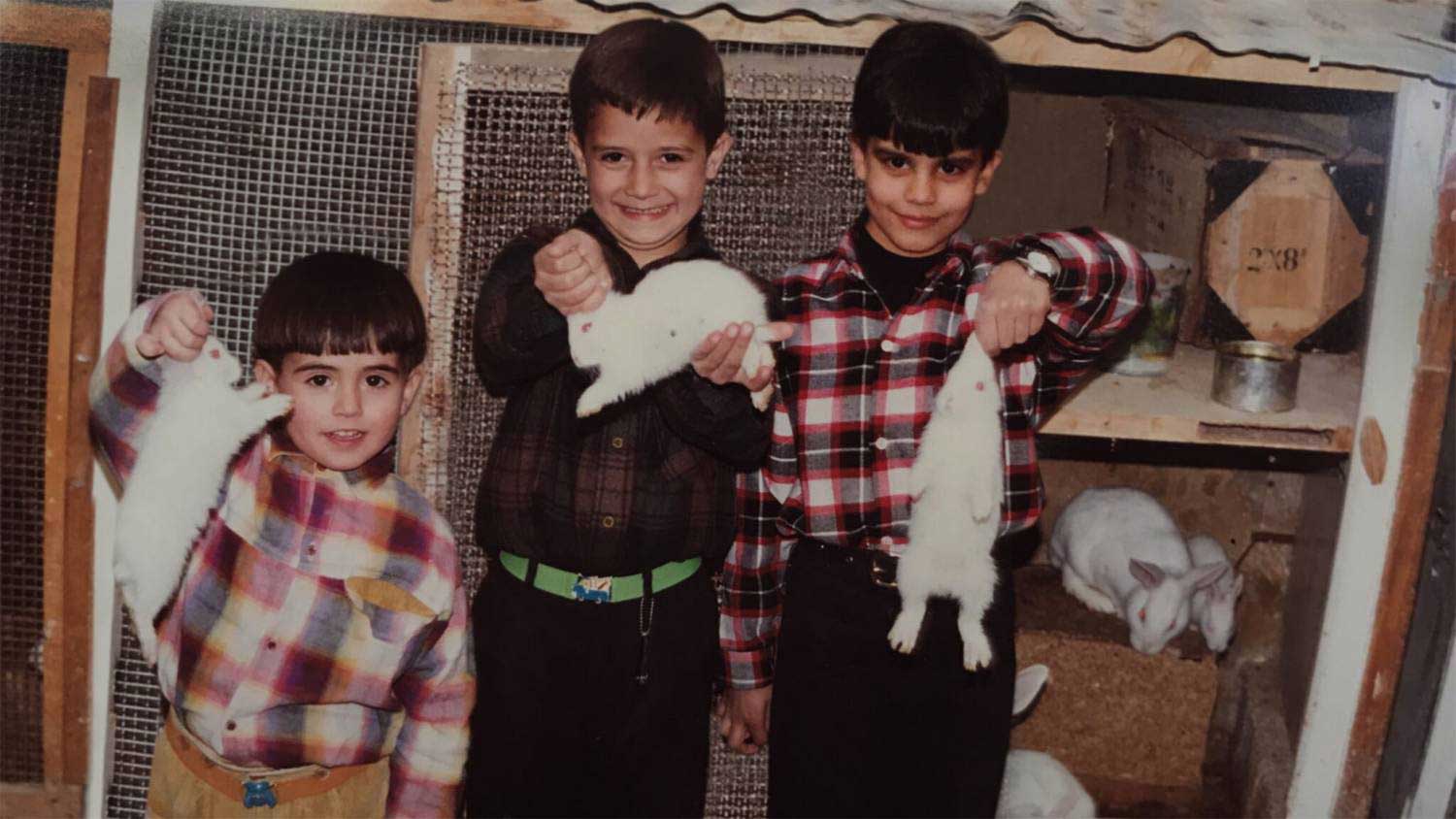

بعد العرض في مسرح “منتدى الصورة” في شيبويا، تواصل معه الأستاذ المشارك في دراسات الشرق الأوسط بجامعة مدينة هيروشيما، آوي تانامي، الذي دعاه للاطلاع على أرشيف صغير يتعلق بالنضال الفلسطيني. جُمعت محتويات هذا الأرشيف من قِبل مجموعة يابانية متضامنة مع فلسطين، نشطت طوال سبعينيات وأوائل ثمانينيات القرن الماضي، وكانت تربطها علاقات وثيقة بمكتب تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية في طوكيو، الذي افتتح أبوابه عام ١٩٧٧، ويبدو أنه احتفظ بأجزاء من المواد حتى إغلاقه عام ١٩٩٥. ومنذ ذلك الحين، يحفظ أعضاء المجموعة هذه الوثائق في قبو منزل ياباني تقليدي في ضواحي طوكيو.

تضمنت محتويات المجموعة بكرات أفلام، ومقالات إخبارية، وكتبًا، وملصقات، ووثائق، من بين أشياء أخرى. وتُلقي المجموعة، في مجملها، الضوء على تاريخٍ آخر مُبهم: تاريخ التضامن بين اليابان وفلسطين. وتُقدم منظورًا حميمًا للروح المُناهضة للإمبريالية في سبعينيات القرن الماضي، وبُعدها العالمي، وربط زاويتين متباعدتين من آسيا من خلال نضالٍ مُشترك.

في عام ٢٠١٩، عهدت المجموعة اليابانية إلى شركة Subversive Film بكرات الأفلام، مما أتاح لنا نحن المقربين من المجموعة فرصة التفاعل مع هذه المواد. وقد مهد هذا الطريق لمشروع بحثي تعاوني متعدد السنوات، “من أجل أرشيف غير كامل: شرائط طوكيو” بالتعاون مع الأكاديمية الملكية للفنون الجميلة (KASK) في غنت، بلجيكا، التي وفرت مختبراتها لحفظ الأفلام ومسحها ضوئيًا ورقمنتها. وكانت الخطوة الأولى هي فهم ماهية هذه الأفلام ومن صنعها فهمًا كاملًا.

عندما التقى الاثنان لأول مرة، زود البروفيسور آوي تانامي، يعقوبي بقائمة أفلام باللغة اليابانية، مع إقرار الأخير بأن العديد منها لم يكن مألوفًا له. كما قدمت العبوات التي تحتوي على البكرات المزيد من الأدلة – وإن كانت مجزأة: بعضها يحمل فقط العناوين المكتوبة بخط اليد باللغة اليابانية، بينما تضمنت أخرى بطاقة ملحقة تسرد عنوان الفيلم والمخرج وشركة الإنتاج والموزع، بالتناوب باليابانية أو الإنجليزية (أو كليهما). وهكذا، بينما كانت أفلام 16 ملم تُمسح ضوئيًا وتُرقمن في مختبر أفلام KASK، بدأنا العمل على دليل مركزي للوصول إلى جميع المعلومات المتاحة حول هذه الأفلام وإضافتها. في النهاية، أنشأنا مجموعة من الكتالوجات لكل فيلم، والتي أعود إليها في الخاتمة.

في المجمل، تضم المجموعة عشرين فيلمًا تغطي الأنواع والجغرافيا والسياقات السياسية، مما يوفر نسيجًا غنيًا من التعبير الثقافي والسياسي الفلسطيني- تداولها قائم على التضامن الدولي. وقد أُنتجت هذه الأفلام بين عامي ١٩٦٤ و١٩٨٣ من قِبل مخرجين من فلسطين والأردن ولبنان ومصر والكويت والعراق والنمسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة واليابان.

وتتراوح هذه الأفلام من الأفلام الوثائقية الإعلامية والأفلام السياحية والمؤسسية، إلى الأفلام التجريبية والمقالات التي تتناول تشابكات هوليوود مع الإمبريالية الأميركية، إلى الأفلام السياسية التي تشارك بشكل مباشر في النضال.

تشمل الأفلام السياحية والمؤسسية فيلم Welcome to Jordan (توم هوليمان، 1964)، وفيلم Temptation to Return (فيكتور حداد، 1966)، وفيلم The Stage of Hope (مسرح الأمل، خالد صديق، 1969).

ورغم عدم ارتباط هذه الأفلام بالقضية الفلسطينية بشكل مباشر، فقد كُلِّفت بإنتاجها حكومات الأردن والعراق والكويت على التوالي، مما يعكس الأولويات السياسية والثقافية للدول العربية المستقلة حديثًا في منتصف القرن العشرين.

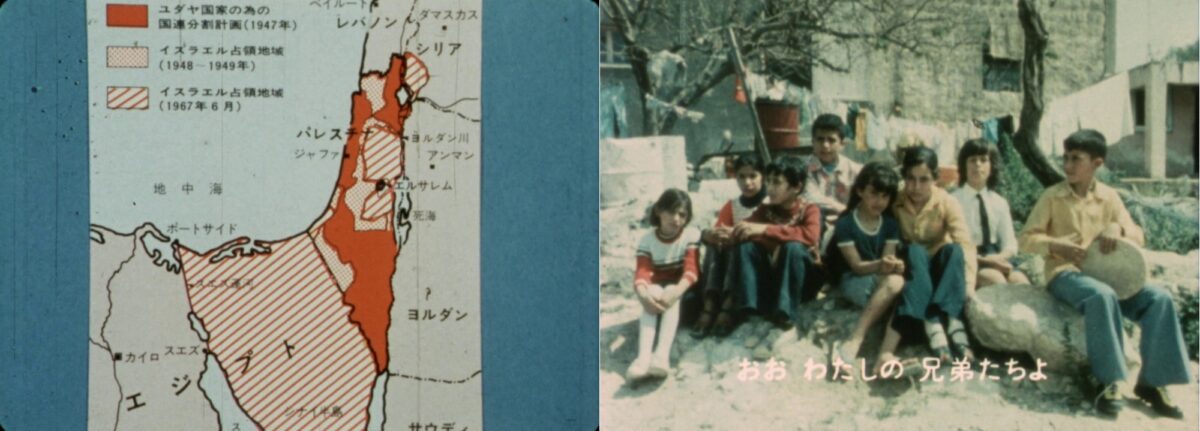

يروج فيلم Welcome to Jordan للسياحة في المملكة الهاشمية الناشئة، مسلطًا الضوء على حداثتها وتقدمها. وفي الوقت نفسه، يعزز الفيلم الطموحات السياسية للدولة الأردنية من خلال تأكيد مطالبتها بالضفة الغربية والقدس – الأراضي التي ضُمت من جانب واحد في عام 1950. وقد اعتُبر هذا الفعل غير قانوني بموجب القانون الدولي، حيث اعتبرت معظم الدول الأردن وصيًا مؤقتًا حتى يتم التوصل إلى حل نهائي. (7)

يأخذ فيلم Temptation to Return المشاهد في رحلة عبر المواقع الثقافية والتاريخية في العراق. بسردٍ آسرٍ للروائي الفلسطيني المرموق جبرا إبراهيم جبرا، الذي تربط قراءته الجديدة للتاريخ العربي ماضي العراق العريق بحاضره الحديث، يُعلن الفيلم عن استعداد البلاد لاستقبال السياح والضيوف في حقبة ما بعد الاستقلال. وبالمثل، يُمثل فيلم “مسرح الأمل” شهادةً على التحديث التدريجي للكويت من خلال توثيقه الافتتاح المُتقن لمجمع معهد ذوي الاحتياجات الخاصة، وهي مبادرةٌ ممولةٌ من الدولة تهدف إلى توفير بيئة تعليمية شاملة للطلاب ذوي الإعاقة. وحتى يومنا هذا، يُقدم المجمع خدماتٍ أكاديميةً وتأهيليةً وطبيةً واجتماعيةً مُصممةً خصيصًا لتعزيز اندماجهم في المجتمع، بما يتماشى مع رؤية الكويت التنموية.

تُقدم هذه الأفلام مجتمعةً لمحةً عن تطلعات الدول العربية خلال فترة انتقالية، مُركزةً على التنمية والفخر الثقافي وتأكيد الهوية الوطنية. وتضم مجموعةٌ أخرى أفلامًا تُسلط الضوء على الجانب الإنساني. يتضمن القنيطرة: موت مدينة (جيم كرانمر، 1974)، وما وراء الحرب (سمير حسين، 1977)، ولبنان 1982: عملية الطوارئ للأونروا (1982). وتركز هذه الأفلام على توثيق الأزمات الإنسانية للنزوح والحرب، غالبًا من خلال منظور منظمات الإغاثة الدولية.

يوثق فيلم “ما وراء الحرب” استجابة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لحرب الأيام الستة، مع التركيز على محنة اللاجئين الذين يعبرون من الضفة الغربية إلى الأردن. ويوثق فيلم “لبنان” 1982 عملية الطوارئ التي نفذتها الوكالة في أعقاب الغزو الإسرائيلي لبيروت في العام نفسه. ويتتبع فيلم القنيطرة: موت مدينة التحقيق الجنائي في الفظائع الإسرائيلية التي ارتكبت في مدينة القنيطرة السورية في مرتفعات الجولان المحتلة أثناء احتلالها بين عامي 1967 و1973، ويقدم صورة صارخة للدمار الذي لحق بالمدينة وسكانها القلائل المتبقين.

ومع ذلك، وكما تُجادل نادية يعقوب، فبينما تُقدم هذه الأفلام روايات واقعية عن الظروف المُزرية للمُهجّرين، فإنها غالبًا ما تُصوّر الفلسطينيين كأشخاصٍ غير مُسيّسين، عاجزين تمامًا، مُهمّشين قدرتهم على اتخاذ القرارات. وتُشير يعقوب إلى أن هذه “النظرة الإنسانية”، وإن كانت تهدف إلى التحدث باسم اللاجئين، إلا أنها في نهاية المطاف تُجرّد روايتهم من طابعها السياسي من خلال التركيز على معاناتهم على حساب صمودهم ورغبتهم المُستمرة في العودة إلى ديارهم.

تتضمن المجموعة أيضًا أفلامًا تجريبية ومقالات يمكن اعتبارها من أوائل المحاولات لتحدي السرديات المهيمنة حول فلسطين، باستخدام تقنيات طليعية في بعضها، وإعادة توظيف الأرشيفات الاستعمارية في أخرى. فلسطين: الطريق إلى المأساة (دون كاتشلوف، 1970) هي واحدة من أوائل المحاولات لمعارضة السرد الاستعماري السائد حول فلسطين. بتكليف من جامعة الدول العربية، يقوض فيلم دون كاتشلوف الأرشيف البريطاني الاستعماري لإعادة بناء سردية مضادة للمقاومة الفلسطينية والوكالة التاريخية. من خلال التحرير الدقيق، يضع كاتشلوف صورًا استعمارية لفلسطين “التقدمية والصناعية” قبل عام 1948 جنبًا إلى جنب مع الأدلة الأرشيفية على الإرهاب الصهيوني المبكر والتواطؤ البريطاني في السلب، وبلغت ذروتها في تكريم مؤثر للفدائيين الناشئين (مقاتلي الحرية).

يُحيي فيلم “مُهبُّ في الريح” (جاك مادفو، ١٩٧١) سلسلةً من رسومات أطفال فلسطينيين نازحين، مُقدّمًا لمحةً عن حياتهم اليومية، وذكرياتهم، وخيالهم، وتطلعاتهم بعد نزوحهم إلى لبنان عام ١٩٦٧. وفي فيلم “كاوبوي” (١٩٧٣)، يُواجه الناقد والمخرج السينمائي المصري سامي السلاموني أسطورة هوليوود بتسليح صورها ضدها. يجمع الفيلم صورًا ثابتة من أرشيفات أمريكا الدموية – أفلام الغرب الأمريكي والصور الوثائقية لفظائع حرب فيتنام – ويُحييها من خلال حركات كاميرا مُتعمّدة وتعديلات مُفاجئة. منهج السلاموني يُمثّل شكلاً من أشكال النقد السينمائي المقالي. فمن خلال عزل الصور الثابتة وإعادة وضعها في سياقها، يُجبر المُشاهد على مواجهة العنف الكامن في الخيال السينمائي الأمريكي، ويصوغ قواعد بصرية جديدة للتضامن العابر للحدود.

الجزء الأكثر أهمية من Tokyo Reels هو مجموعة الأفلام القصيرة والطويلة التي تم إنتاجها تحت رعاية منظمة التحرير الفلسطينية من قبل مختلف الأذرع السينمائية والمنظمات والمؤسسات الثقافية التي ازدهرت في جميع أنحاء المراكز السكانية الفلسطينية في المنطقة منذ أواخر الستينيات. بالتعاون مع قسم الفنون الثقافية في دائرة الإرشاد الوطني بمنظمة التحرير الفلسطينية، أخرج الرسام الفلسطيني إسماعيل شموط الفيلم القصير “النداء العاجل” (1973)، والذي تؤدي فيه المغنية الفلسطينية زينب شعث، باللغة الإنجليزية، نداء فلسطين العاجل، وهي أغنية تضامن تحث العالم على سماع محنة الفلسطينيين.

في العام نفسه، أعاد مصطفى أبو علي، المؤسس المشارك لوحدة أفلام فلسطين (PFU)، استخدام لقطات صورها فريق إخباري فرنسي في غزة خلال السنوات الأولى من الاحتلال ودمجها مع لقطات أرشيفية لعمليات المقاومة في القطاع. النتيجة، “مشاهد من الاحتلال في غزة” (1973)، وظف تقنيات مونتاج تجريبية لإنتاج فيلم سينمائي وسياسي مُخَرِّب. أُنتج فيلما “كفر شوبا” (1975، سمير نمر) و”الحرب في لبنان” (بكر الشرقاوي، 1976) في بيروت من قِبل مؤسسة السينما الفلسطينية (PCI)، وهو أجْد جهود منظمة التحرير الفلسطينية في مأسسة وتنظيم الإنتاج السينمائي بعد انتقاله من الأردن إلى لبنان عقب أحداث أيلول الأسود.

في “كفر شوبا”، يحتفي المخرج العراقي سمير نمر بصمود قرية كفر شوبا في جنوب لبنان في وجه الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الجنوب، ويُخلّد ذكرى التضامن بين القرويين اللبنانيين والفلسطينيين الذين تحولوا إلى مُقاتلين من أجل الحرية.

في فيلم “الحرب في لبنان”، يوثّق المخرج المصري بكر الشرقاوي السنوات الأولى للحرب الأهلية اللبنانية، التي اندلعت عام ١٩٧٥، والتي كانت قد أدت بحلول عام ١٩٧٦ إلى انقسام بيروت بالكامل إلى منطقتين: بيروت الشرقية وبيروت الغربية. ويوثّق فيلم “يوم الأرض” (غالب شعث، ١٩٧٨) أحداث ما يُعرف منذ ذلك الحين بـ”يوم الأرض”، وهو إضراب عام ومظاهرة حاشدة نُظمت في ٣٠ مارس ١٩٧٦، نظمها سكان منطقة الجليل الأسفل الفلسطينيون ضدّ مصادرة إسرائيل المستمرة للأراضي العربية.

أخيرًا، تضم المجموعة ستة أفلام يمكن تصنيفها تحت المظلة الواسعة لسينما التضامن، وهي مجموعة متنوعة من الأفلام، في الشكل والأسلوب، تعكس الالتزام السياسي لصانعي الأفلام والمؤسسات السينمائية من جميع أنحاء العالم، متحدين بتفانٍ لدعم التحرير الفلسطيني.

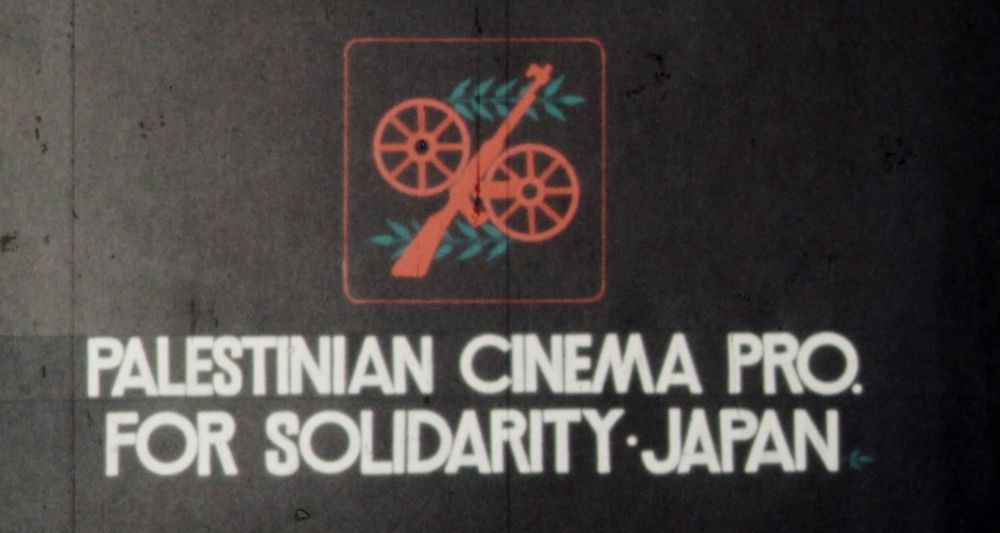

من إنتاج المؤسسة العامة للسينما والمسرح في العراق، يستخدم فيلما “اللعبة” (شراك، 1973) و”الحقل” (صبيح الزهيري، 1977) المجاز والرمزية لمعالجة قضية فلسطين، مما يعكس مركزية القضية الفلسطينية في مشاريع إنهاء الاستعمار في المنطقة. يحتفل فيلم “فلسطين واليابان” (ت. ماكي، 1979) بالروابط السياسية والدبلوماسية والشخصية بين البلدين من خلال توثيق ذكرى افتتاح مكتب تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية في طوكيو وتسليط الضوء على الجهود المتزايدة لشبكات وحملات التضامن المنتشرة في جميع أنحاء اليابان. تم إنتاج فيلمين خلال الغزو الإسرائيلي لبيروت في صيف عام 1982. في لماذا؟ في فيلم “بيروت ١٩٨٢”، تعاونت المخرجة الألمانية مونيكا مورير مع مخرجي منظمة التحرير الفلسطينية لتوثيق صمود الثورة تحت الحصار، مشددةً على دور لجنة الدفاع المدني التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، التي شُكِّلت لتقديم المساعدات، وحماية المدارس والمساجد والكنائس، وتوفير ملاجئ للنازحين. في فيلم “بيروت ١٩٨٢”، وثّق الصحفي الياباني ريويتشي هيروكاوا الآثار المباشرة للغزو والفظائع التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية. كان هيروكاوا من أوائل من دخلوا مخيمي صبرا وشاتيلا للاجئين، مقدمًا روايةً مروعةً كشاهدٍ أول على المجزرة التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية صباح يوم السبت الموافق 18 سبتمبر 1982.

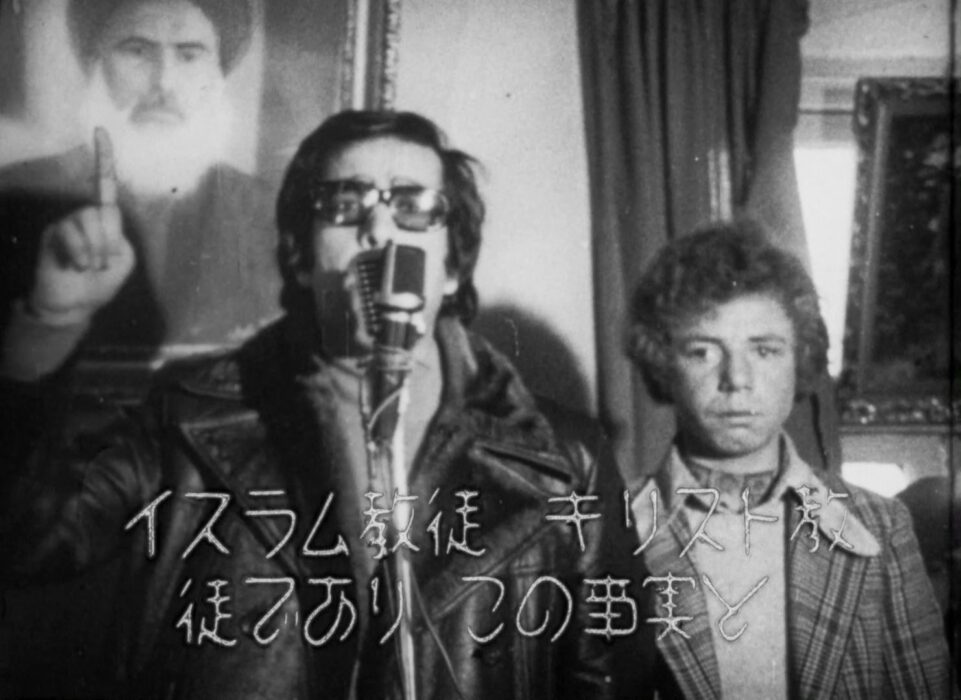

وأخيرًا، يُعد فيلم “الطريق إلى دولة فلسطينية، 1974” حلقة من مسلسل تلفزيوني قصير بعنوان “الشرق الأوسط اليوم”، أنتجته هيئة الإذاعة اليابانية (NHK) بين ديسمبر 1974 وفبراير 1975. يتناول المسلسل مستقبل فلسطين بعد اعتراف الأمم المتحدة بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل وحيد للشعب الفلسطيني. والجدير بالذكر أنه يقدم منظورًا نقديًا للنهج الدبلوماسي لمنظمة التحرير الفلسطينية من خلال مقابلات مع أعضاء من الفصيل الماركسي اللينيني، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الذين اشتدت معارضتهم لمفاوضات منظمة التحرير الفلسطينية في ذلك الوقت.

وتشكل هذه الأفلام مجتمعة أرشيفًا سينمائيًا – مستودعًا من نوع ما – يُسهم بشكل كبير في الحفاظ على التاريخ البصري للنضال الفلسطيني. إن تنوع وجهات النظر، وربما الأهم من ذلك، التناقضات الكامنة فيها، يُشكِّل تحديًا لفهمنا لتاريخنا، ويُسلِّط الضوء على الطرق الديناميكية التي أُعيد بها تصور فلسطين باستمرار، وجرى التنافس عليها من الداخل والخارج.

أنتقل الآن إلى فيلم مُحدَّد من المجموعة، “الحرب في لبنان”، الذي أنتجته مؤسسة فلسطين للسينما في بيروت. هدفي هو إبراز تعقيدات الصراع كما نُقشت في الفيلم. وأخيرًا، في الخاتمة، أتوقف قليلًا لأتأمل في عملية العمل مع المجموعة، مُسلِّطًا الضوء على كيف تُصبح أعمال الحفظ والترميم بحد ذاتها شكلًا من أشكال التدخل التاريخي والسياسي، تدخلًا لا يسعى فقط إلى صون الماضي، بل أيضًا إلى إعادة إحيائه للجمهور المعاصر.

بيروت، عودة.. أصبح عملي مع المجموعة – ترجمة أفلامها، وشرح آثارها الأرشيفية، وإعادة بناء تاريخها المُجزَّأ – حتمًا عملًا من أعمال التنقيب التاريخي. من خلال هذه العملية، أصبحتُ مُنسجمًا مع كيفية توثيق السينما الفلسطينية لتجربة المنفى في لبنان، وهي فترةٌ اتسمت بوضع منظمة التحرير الفلسطينية الهشّ: عالقةً بين وعود التضامن الثوري وتهديدات العنف الطائفي اللبناني الوشيكة، والانقسامات الداخلية، والغزوات الإسرائيلية. بهذا المعنى، برز فيلم “حرب لبنان” كفيلمٍ كاشفٍ بشكلٍ خاص، يتميز بتحليله الطبقي الدقيق، وهو ما يُمثل انحرافًا صارخًا عن الأفلام السابقة التي أُنتجت تحت رعاية منظمة التحرير الفلسطينية.

ولعله من غير المستغرب أن يكون فيلم “الحرب في لبنان” أول فيلم يُعرض على مهند يعقوبي عند اكتشافه الأرشيف في طوكيو. التقى يعقوبي بمينيو ميتسوي من خلال البروفيسور تانامي، المشرف الرئيسي على المجموعة.

في ستينيات القرن الماضي، عمل ميتسوي مساعدًا في العديد من أفلام كوجي واكاماتسو الوردية، ومن خلال هذه العلاقة، انخرط في نهاية المطاف في مناصرة النضال الفلسطيني، في البداية من خلال التعاون مع مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في طوكيو كمصور فوتوغرافي يوثق أحداثهم. عندما أغلق المكتب في عام ١٩٩٥، تولى ميتسوي مسؤولية المجموعة بعد أن رفضتها عدة مؤسسات، وفي النهاية احتفظ بالمواد بين منزله ومنزل تانامي. وللقاءهما، أحضر ميتسوي شريط فيلم “حرب لبنان” إلى مركز اجتماعي في شمال طوكيو مزود بجهاز عرض ١٦ مم، حيث شاهده هو ويعقوبي معًا.

كانت هذه اللحظة مؤثرة بشكل خاص، فبينما لم يكن الفيلم معروفًا لنا – كمجموعة تعمل على أرشيفات الأفلام الفلسطينية – علمنا من ميتسوي أنه انتشر على نطاق واسع بين النشطاء اليابانيين وشبكات التضامن.

يقدم الفيلم، الذي أُنتج عام ١٩٧٦، سردًا مروعًا ومفصلًا للمرحلة المبكرة الوحشية من الحرب الأهلية اللبنانية التي أعقبت اندلاعها في أبريل ١٩٧٥، موثقًا انهيار بيروت المادي والاجتماعي. و من خلال سيل متواصل من المقارنات الصارخة، يُصوّر الفيلم الصراع كحرب طبقية من خلال كشف أوجه التفاوت البشعة تحت واجهة بيروت البراقة: فنادق فاخرة تحولت إلى أوكار قناصة، وواجهات متاجر مثقوبة بالرصاص، وحزام من مخيمات اللاجئين يحيط بالعاصمة حيث قاتلت الأغلبية اللبنانية المحرومة إلى جانب اللاجئين الفلسطينيين، مشكّلةً تضامنًا يتجاوز الحدود الطائفية. يُلفت الانتباه أن الفيلم يُفتتح بعنوان فاصل يعكس الروح الأوسع للسينما الفلسطينية النضالية”: هذا الفيلم توثيقٌ للحرب الأهلية اللبنانية حتى مطلع أكتوبر/تشرين الأول عام ١٩٧٦.

كانت هذه الحرب أوسع نطاقًا وأوسع نطاقًا من أن تُوثّقها أي كاميرا، ومع ذلك، حاولنا في هذا الفيلم عرض جوهر الظروف التي أدت إلى اندلاعها، ليشهدها العالم، ولتخليد ذكرى شهدائها من الشعبين اللبناني والفلسطيني”. مع إقراره بمحدودية الوسيلة المستخدمة، يُؤكد هذا البيان طموح الفيلم في تجاوز مجرد التوثيق: فهو سجلٌّ جنائيٌّ للعنف، وعملٌ من أعمال الحداد الجماعي.

تشير نادية يعقوب إلى أن صانعي أفلام الثورة الفلسطينية انخرطوا بشكل أساسي في مسائل الرؤية، مركّزين جهودهم “بشكل مباشر على خدمة الثورة الفلسطينية من خلال إنتاج ونشر أفلام تستند […] إلى التجارب الفلسطينية المحلية في سياق النضال” (9) ولا تتجلى هذه الثنائية في أي مكان أكثر قوة من تصوير الفيلم لحصار تل الزعتر، حيث يصبح تركيز الكاميرا على المدنيين الفلسطينيين واللبنانيين الذين تحملوا 63 يومًا من القصف سردية مضادة جذرية لتقارير الحرب السائدة.

ومن خلال تصوير دفاع المخيم على أنه “أسطورة عربية مجيدة ستكون بمثابة ذخيرة لأجيالنا القادمة”، يقلب فيلم “الحرب في لبنان” الصورة النمطية للضحية، محوّلًا الناجين إلى أبطال ملحمة ذات طابع ماركسي. في الواقع، كان التزام الفيلم بالتحليل الطبقي هو ما دفعني إلى دراسة الفيلم عن كثب: فقد تناقض وضوحه الماركسي بشكل حاد مع المرونة الأيديولوجية لأفلام منظمة التحرير الفلسطينية السابقة، مما أثار تساؤلات أوسع حول التعبير السينمائي خلال هذه الفترة.

في تحليله لوحدة الفيلم الفلسطيني (PFU) وجماعة السينما الفلسطينية (PCG) – التي انبثقت لاحقًا عن مؤسسة السينما الفلسطينية (PCI) – بين عامي 1968 و1974، يضع نيك دينيس أعمالهما المبكرة في إطار التجارب الرسمية التي عكست المسار السياسي الغامض لحركة فتح خلال سنوات صعود الثورة. وثقت أفلام مثل “مشاهد من الاحتلال في غزة” (1973) و”هم غير موجودين” (1974) العنف الإسرائيلي بفورية غريزية، ومع ذلك – مثل خطاب فتح إلى حد كبير – غالبًا ما تجنبت التعبير الأيديولوجي الصريح، مفضلة الزخارف الشعبية “للصمود” على النقد الطبقي المنظم. ومع ذلك، بحلول عام 1973، ومع تحول فتح نحو بناء الدولة بعد حرب أكتوبر، استبدلت أفلام الوحدة بشكل متزايد التباين الجذري بما يسميه دينيس “رفض الإسراف السينمائي” (237).

يجادل دينيس بأن هذا التحول لم يعكس فقط تناقضات فتح غير المحسومة بين النضال والدبلوماسية، بل مثّل أيضًا تراجعًا للمغامرة الرسمية المبكرة للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم أمام مطالب الشرعية المؤسسية.

في المقابل، يُبدد فيلم “الحرب في لبنان” هذه الالتباسات من خلال تأصيل نقده في إطار طبقي ماركسي. فبدلًا من تصوير الصراع على أنه صراع طائفي بين المسلمين والمسيحيين، يُعيد الفيلم صياغته كحرب طبقية منهجية تشنها النخبة الثرية ضد الفقراء المحرومين. يبدأ السرد – الذي كتبه وأدى صوته كاتب السيناريو المصري بكر الشرقاوي الذي انضم إلى الثورة الفلسطينية – بتناقض مقصود: فسمعة بيروت المتألقة كمركز عالمي للتجارة الحرة والليبرالية السياسية تُقوّضها بشدة صور واقعها الذي مزقته الحرب.

“قوية وجميلة”، يُردد الشرقاوي، “اكتسبت بيروت شهرة واسعة في العشرين عامًا الماضية، فقد أصبحت مدينة الثراء والجمال، والتجارة الحرة، والحريات السياسية، والسياحة. إلا أن هذه السمعة تلطخت بالدماء والدمار… كانت جميلة بالفعل، لكن جمالها المُدمر أخفى كل أنواع التناقضات السياسية والاجتماعية والاقتصادية بين الطبقات التي سكنتها”. هنا، يتضح تدخل الفيلم: تحت قشرة الحداثة الحضرية يكمن عنف العداء الطبقي، وهو تحليل هيكلي غالبًا ما تجاهلته الأعمال السابقة.

يكشف الإطار الماركسي للفيلم، بشكل منهجي، كيف انبثق الصراع في لبنان من تناقضات طبقية هندسها الاستعمار. ويُرجع الفيلم هذه الانقسامات إلى الامتيازات المؤسسية التي منحها الانتداب الفرنسي للنخبة المارونية، مما أدى إلى تفاوتات اقتصادية مستمرة. وتؤكد هذه النقطة مقابلة مع زعيم الحركة الوطنية اللبنانية آنذاك، كمال جنبلاط، الذي يشرح بالتفصيل كيف أن “الرأسمالية الجامحة” في لبنان لم تُثرِ سوى 4% من السكان، بينما كان 96% يعيشون على 40% فقط من الدخل القومي.

ومن خلال هذا التحليل المادي الصريح، يُعيد الفيلم صياغة الحرب كصراع طبقي بين التحالف البروليتاري متعدد الطوائف للحركة الوطنية اللبنانية و”الطائفية الفاشية” المارونية التي تحمي المصالح البرجوازية. يمثل هذا انحرافًا جذريًا عن كل من السرديات الطائفية السائدة والغموض المميز لمنظمة التحرير الفلسطينية: فبينما يشير دينيس إلى أن السينما الفلسطينية غالبًا ما فضّلت المقاومة الرمزية على النقد الهيكلي، يوثّق فيلم “حرب في لبنان” بشكل منهجي كيف أن التهرب الضريبي والاحتكارات وهجرة العقول المتعلمة – وليس العدوان الخارجي فقط – قد أعادت إنتاج ظروف الصراع. وبذلك، يُعبّر الفيلم عن ما تُهمّشه السياسة الإقليمية عادةً: موقف ماركسي لينيني متماسك يربط بين مناهضة الاستعمار والثورة الطبقية.

وهكذا، من خلال تركيزه على الطبقة باعتبارها التناقض الأساسي للحرب، يتجاوز فيلم “الحرب في لبنان” مجرد السرد المضاد ليستعيد قدرة السينما الثورية على النقد الجدلي. في النهاية، ما يجعل فيلم “حرب في لبنان” مميزًا هو توليفته بين الشكل والتطبيق. مستفيدين من شبكات معهد فلسطين للسينما اللامركزية، يصوغ صانعو الأفلام – الذين يعملون تحت تهديد مميت – جدلية خاصة بهم: فهم يجمعون بين إلحاح التوثيق الميداني والمادية التاريخية الثاقبة. يصبح كل خيار شكلي فعلاً سياسياً، يُكثّف التوتر بين المشاهدة والتنظير. هنا، لا تُعدّ السينما مجرد قطعة أثرية أو دعاية تحريضية، بل ساحة نضال حيث غالبًا ما تطلّب الالتزام بالمثل الثوري ثمنًا باهظًا.

خاتمة

ما وراء الحفظ كان العمل على “أفلام طوكيو” والتفاعل الواسع مع أرشيفات الأفلام الفلسطينية بمثابة تنقيب بقدر ما كان بمثابة إعادة إحياء لما تحتويه هذه الأرشيفات. هذه الأرشيفات، المُجزّأة والمُبعثرة، والتي غالبًا ما تُغفل، تتطلب أكثر من مجرد الحفظ؛ إنها تُجبرنا على مواجهة عيوبها كنوع من الاستفزاز. بالتعاون مع أعضاء آخرين في “فيلم سابفيرسيف”، عالجنا هذا الأمر جماعيًا من خلال إعداد كتالوجات مُفصّلة لكل فيلم في المجموعة، مُصمّمة لتوفير أساس يُسهّل دراسة أعمق.

هذه الكتالوجات – التي تُقدّم تفاصيل الإنتاج، والمُلخصات، والنسخ الكاملة للتعليقات الصوتية والمقابلات باللغات العربية والإنجليزية واليابانية – لا تُمثّل أدوات بحث فحسب، بل تُمثّل أيضًا بادرات تبادل. في الأرشيف، نجد آثارًا لتفاعل الناشطين اليابانيين مع الأفلام، مما يُظهر اهتمامهم بالحاجز اللغوي الذي يواجهه الجمهور المحلي. وقد اتّخذ تدخلهم شكل الدبلجة والترجمة، وفي بعض الحالات، أضافوا موادًا تكميلية لتعميق فهم المشاهدين. على سبيل المثال، رُتّب فيلم “حرب لبنان” جزئيًا إلى اللغة اليابانية، بينما يتميز فيلم “يوم الأرض” بتعليق صوتي مُدبلج، وأغانٍ مُترجمة، وعناوين فرعية – بما في ذلك التترات – استُبدلت بنص ياباني يُحافظ بأمانة على الأسلوب واللون الأصلي.

علاوة على ذلك، فإن هذه النسخة من الفيلم، التي أُعيد إنتاجها في اليابان عام ١٩٨٣ من قِبل شركة لابور فيلم بالتعاون مع مكتب تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية في طوكيو، مُقدّمة بقلم يوزو إيتاغاكي، أستاذ في جامعة طوكيو متخصص في تاريخ الشرق الأوسط الحديث، والذي يُقدّم سياقًا أساسيًا لموضوع الفيلم. وكما يُشير جوليان روس في كتابه “شرائط طوكيو: صورة التضامن”، تُبرز هذه التعديلات دور النشطاء اليابانيين ومجموعات الأفلام، مثل اتحاد نيهون للأفلام الوثائقية (NDP) ولجنة عرض هيروشيما، في إضفاء طابع محلي على السرديات الفلسطينية، ورسم خريطة فكر أرخبيلي” يربط مجتمع الأفلام الوثائقية الياباني بنضالات التحرير العالمية.(10)

من هذا المنطلق، يُجسّد قرار إدراج اللغة اليابانية في الكتالوجات، عمدًا، التضامن الذي حمى هذه الأفلام في الأصل، مُعيدًا هذه البادرة عبر عقود. وكما تدخّل النشطاء والمخرجون اليابانيون لدبلجة هذه الأفلام وترجمتها وشرحها لمجتمعاتهم، أدركنا أن عملنا البحثي يجب أن يمتد نحو التبادلية. هنا، أصبحت اللغة أكثر من مجرد أداة؛ إنها شهادة على كيف يُمكن للحفظ نفسه أن يكون شكلاً من أشكال الاستمرارية السياسية. تُبرز مجموعة “أفلام طوكيو”، بأفلامها التضامنية اليابانية، كيف تشكّلت التحالفات العابرة للحدود الوطنية، ليس فقط من خلال الأيديولوجيا، بل من خلال أعمال الرعاية المادية. وكما استخدم صانعو الأفلام السينما للتفاعل مع الثورة، يسعى عملنا على الكتالوجات إلى توسيع نطاق هذه الممارسة، مُحوّلًا شظايا الأرشيف إلى حوارات حية.

إن دراسة هذه الأفلام هي بمثابة مشاهدة كيف شهد النشطاء اليابانيون النضال الفلسطيني وتفاعلوا معه؛ وفهرستها هي ضمان بقاء رؤاهم واضحة كأكثر من مجرد قطع أثرية تاريخية، بل كنماذج للتضامن. في نهاية المطاف، ساهم هذا المشروع بشكل أساسي في تشكيل فهمي للأرشيفات كمساحات متنازع عليها، حيث يُصرّ الماضي على أهميته. من خلال عملية التنقيب وإعادة التفسير هذه، نبدأ بتكوين صورة للماضي تُكرّم أصوات ورؤى أولئك الذين وثّقوا نضالاتهم بإلحاحٍ وهدفٍ كبيرين. من خلال ترميم أرشيف “أفلام طوكيو” وإتاحته بلغاتٍ مختلفة، نأمل ليس فقط في الحفاظ على جزءٍ من تاريخ فلسطين، بل في إعادة تسليحه. وبذلك، نُؤكّد على الأهمية الدائمة لهذه الأفلام، ونُجسّر الفجوة بين الماضي والحاضر بطرقٍ هادفةٍ ومُغيّرة.

المصادر

- United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), UNRWA Situation Report #156: Situation in the Gaza Strip and the West Bank, Including East Jerusalem, January 22, 2025, accessed March 15, p. 202. ↩

- For comprehensive documentation of Israel’s systematic targeting of Gaza’s cultural heritage since October 7, 2023, see the Institute for Palestine Studies’ documentation project on cultural destruction in Gaza. The platform surveys damage to cultural assets and workers, analyzes historical patterns of cultural suppression, and maintains an electronic database for researchers. Accessed March 15, 2025. https://gazaculturalector.palestine-studies.org/. ↩

- On the archive’s disappearance, Hend Alawadhi examines the contested fate of the PLO Film Archive – from theories of Israeli destruction to possible burial by the Palestinian Red Crescent – alongside last-ditch efforts to preserve it. See Alawadhi, “On What Was, and What Remains: Palestinian Cinema and the Film Archive,” The IAFOR Journal of Media, Communication and Film 1, no. 1 (2013): pp. 23-24. ↩

- Sima Kokotović, “Archival Film Practices Behind Off Frame: Unraveling Cinematic Solidarities in the Palestinian Struggle for Liberation,” Framework: The Journal of Cinema and Media 64, no. 1 (2023): p. 156. ↩

- Nadia Yaqub, Palestinian Cinema in the Days of Revolution (Austin: University of Texas Press, 2018), p. 198. ↩

- Ibid., p. 199. ↩

- Jordan’s sovereignty claims over the West Bank terminated after Israel’s 1967 occupation, though UN Resolution 242 (1967) continues to reference Jordan’s special role regarding Muslim holy sites in Jerusalem. ↩

- Nadia Yaqub, Palestinian Cinema in the Days of Revolution, p. 17. ↩

- Ibid., p. 51. ↩

Julian Ross, “Tokyo Reels: The Solidarity Image,” Afterall, no. 57 (Fall 2024), published September 10, 2024. ↩