“ظل الإلهة”.. تراجيديا العقل والتقديس

زياد أحمد فرغلي

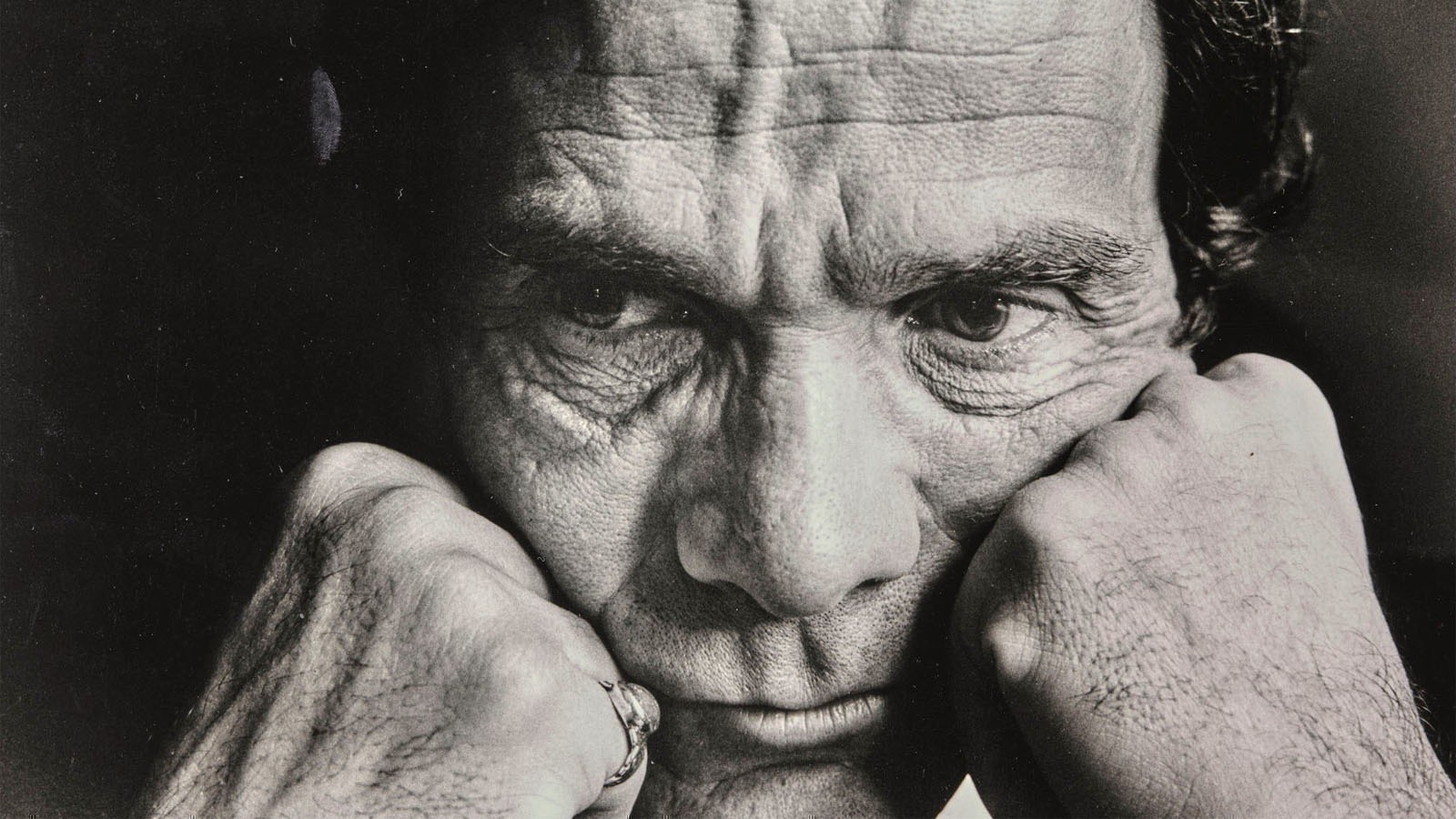

زوج من الأحداق الموسومة بالكحل ينفذ من الحاجز البصري في الومضات الاستهلالية لشريط ساتياجيت راي “ديفي”- 1960، في حين تستحوذ الهيئة الخالية لصنم الطين الذي يُمثل الإلهة دورجا، المأخوذة بعدسة مقربة خلف تتر المقدمة، على سمات جريئة منسوجة، ضمن البنى الأسطورية للهندوسية.

تُجسد دورجا ومعها قرينتها الغاضبة كالي، صورتين متبادلتين لديفي، الأم الخارقة ذات السطوة القصوى، وعندما تنسحب العدسة عن هيكل الصنم كاشفة عن طقس قروي مكرس لـ” دورجا بوجا “، تُفسح الأنساق الموسيقية المتهادية في الخلفية حيزًا للضجيج المتنافر للأجراس وانفجارات المفرقعات السردية، فينقلب الإطار كأن الأسطورة قد اندفعت إلى التجسيد – الضوضاء تحتشد من حولها، المشهد يطفو كاستثناء صريح في البنية السينمائية لراي، مغمورًا بتدرجات قوطية، ويُقارب ما يشبه اللقطة التوقيعية.

في غالبية الأعمال التي ينسجها المخرج البنغالي، المفعمة بالنبرات الغنائية والمذاقات السردية، تقودنا الأحداق المترصدة إلى فضاءات مكتشفة، ومنظورات في طور الانبثاق، يمكن استحضار لحظة تقديم شخصية “أبو” في “باتر بانشالي”- 1955، أولى تجاربه الروائية الناجحة، وهو باكورة “ثلاثية أبو”، حين تفتح ” دورجا “، شقيقة ” أبو “، إحدى عينيه من خلال ثقب في بطانيته، لتدفعه إلى النهوض للالتحاق بالمدرسة.

أما “شارولاتا”- 1964، الفيلم الشهير الآخر، فيطرح تمثيلًا بصريًا مفعمًا بالدلالة – سيدة المنزل الواجفة من الفراغ، التي يحمل الشريط اسمها، تتأمل الخارج من خلال منظار أوبرا، مستطلعة ما وراء جدران بيت زوجها المزخرف المنتمي إلى القرن التاسع عشر، بأسلوب يتماهى مع الرواية من حيث تعقب الشخصيات وتشريح السرد، لكنه متناغم في آن مع البراعة الحداثية للكاميرا، يُمكن توصيف سينما راي بأنها تأملية بطبيعتها – سينما تلقننا فن النظر إلى العالم، في مدونته عن سيرة المخرج، ينقل أندرو روبنسون تعليقًا تهكميًا أطلقه محرر في مجلة فكاهية بكولكاتا : ” هل شاهدت مؤخرًا أحد أفلام راي؟ ما يُقصد به حقًا هو، هل استطاع فيلم ساتياجيت أن يراك؟ “

الأحداق التي تُفعل “ديفي“ – وهو العمل السادس في سردية راي، والذي يعتبره بعض النقاد أول انغماس مباشر له في المساحة السياسية – لا تدعونا إلى رؤية كونية، بقدر ما تُدير نظرتها نحو الرؤية ذاتها، نحو قابليتها لتقديس الإنسان وسلب إنسانيته، لبنائه وهدمه، تنشطر مسارات الرؤية ضمن العمل، الذي تدور وقائعه في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، في ” تشانديبور “، وهي قرية تقع ضمن الرقعة الجغرافية لما كان يُصطلح عليه حينها بـ” مقاطعة البنغال الهندية البريطانية “، رؤية مُتخيلة تنبثق في منام مالك الأرض الإقطاعي، المتنسك كالكينكار « شابي بيسواس »، تُقنعه بأن زوجة ابنه المحبوبة، دويامويي « شارميلا طاغور »، ذات السبعة عشر ربيعًا، ما هي إلا تمثيل حي للإلهة الأم، وبوتيرة متسارعة، ترفع الفتاة الفتية على قاعدة « بالمعنى الحرفي »، وتُطوق بهالة من الكهنة والملتمسين والنُساك المتضوعين بالبخور، دون أن يحرك ملامحها المرتجفة والمبتلة بالدمع ساكنًا في الجموع، زوجها أوما براساد « سوميترا تشاترجي »، المقيم في كولكاتا منكبًا على تحصيله الأكاديمي، يتمسك برؤية مناقضة – رؤية نابعة من عقلانية حداثية، مؤسسة على تعاليم الغرب ومقولات التنوير

يُقحم راي الأب والابن في احتكاك لا ينحصر في بنية الحوار السينمائي فحسب، بل يتسرب كذلك إلى التكوينات البصرية والتصميمات المفهومية للعمل. تُستحضر دويامويي من منظور كالكينكار ضمن لقطات مقربة، مأخوذة من زاوية منخفضة، تجعلها تبدو معلقة في فضاء بلا ملامح، كتمثال مستعار من افتتاحية الفيلم، على المقلب الآخر يتخذ منظور أومابراساد سمات علمانية ذات طابع تجريبي، تتماهى مع محدودية فضائه ومقياسه داخل المعمار المنزلي. وعندما يعود إلى مقر الإقامة لإنقاذ زوجته، ينظر إليها عبر قضبان نافذة مُشكلة في إطار هندسي، يقترب من البنية الديكارتية. تجلس هي على أرضية مربعة ضمن ضريحها، وتبدو ضئيلة ضمن محيط يزدحم برجال يعلونها حضورًا وحجمًا

يتأسس التصدع الإيديولوجي بين أومابراساد وكالكينكار على لحظة انتقالية بعينها في السياق التاريخي الهندي، مع احتفاظ العمل ببنية مسودة تُربك التمايزات بين التقليدي والحداثي، وبين المتقادم والمتجدد، يستند الفيلم إلى قصة قصيرة تعود إلى عام 1899 للكاتب برابهات كومار موخوبادياي، الذي استلهم بذرته السردية من ربان الثقافة البنغالية، رابندراناث طاغور. عُينت القصة زمنًا في تسعينيات القرن الثامن عشر، خلال الأطوار الأولى من انبثاق ما عُرف لاحقًا بـ” النهضة البنغالية “، وهي حركة ثقافية نشأت بالتوازي مع بدء شركة الهند الشرقية في إحكام نفوذها على الإقليم. التحام المنظومة التعليمية الأوروبية بمفاهيم التنوير ولد دافعًا نحو التحديث، تجسد بصورة خاصة ضمن فئات البرجوازية المدنية الصاعدة

في استلهامه للنص، ينقل راي السياق الزمني إلى الأمام ما يقارب القرن، ليضع الأحداث في مفترق تتفاقم فيه وطأة الاستعمار وتتعاظم معه ملامح المقاومة. بلغت النهضة الهندية ذروتها، وانبثقت عنها حركة ” براهمو ساماج “، وهي تيار توحيدي هندوسي اجترح مسارًا إصلاحيًا ليبراليًا تجاه الأعراف الدينية والاجتماعية. وُجدت عائلتا طاغور وراي ضمن النسيج الفاعل في هذه الحركة، التي ناوأت طقوسًا هندوسية مثل عبادة التماثيل، والنظام الطبقي، وإحراق الأرامل، ودعت إلى تحصيل المرأة العلمي والتوازن الاجتماعي، تبنى المنضوون تحت هذا التيار روحًا حداثية متكئة على العقلانية الغربية، لكنهم شددوا في الوقت ذاته على استمراريتها مع البنى التقليدية الهندية الضاربة في القِدم، وفقًا لما وصفه الناقد شيداناندا داس غوبتا بـ” الحبل السري ” الموصول بالماضي

ورغم أن ديفي يتكشف في معظمه ضمن دراما منزلية متماسكة، محتضنة داخل فضاءات قصر كالكينكار الباذخ والملف بالألغاز، فإن راي يتمكن من بلورة روح العصر ضمن ديناميات الحوار بين الشخصيات، يتفاخر أومابراساد بتحصيله المعرفي الإنجليزي، ويتحسر على الفجوة بينه وبين والده، الذي يحمل اسمًا يُترجم حرفيًا إلى ” محب كالي “، والذي يتهمه بدوره باعتناق المسيحية، مستعينًا باقتباسات سنسكريتية لإثبات فطنته، وفي أحد الانزياحات النادرة عن البنية التراجيدية المتوترة للحبكة، يُستدعى صدى قضية إصلاحية شغلت الوعي الجمعي في الحقبة ذاتها – تشريع زواج الأرامل الهندوسيات، الذي أُقر عام 1856 رغم صدمات الرفض العنيف. وخلال عودة أومابراساد ورفيقه في عربة، بعد مشاهدة مسرحية في كولكاتا، يُقر الصديق بميله لأرملة، ويُبدي توقعه بأن ينبذه محيطه العائلي، يرد أومابراساد ببرودة عقلانية، قائلًا إنه يمتلك ” كافة الحجج الحديثة رهن الإشارة “

أما راي فلم يكن في حاجة إلى ذرائع تبريرية أو دفوع مُفحمة، تتغلغل روح العقلانية النهضوية في صُلب مجمل أعماله، لا عبر ثيماتها المحورية فحسب – كما في ” الرجل المقدس ” 1965، و” إله الفيل ” 1979، و” الخلاص ” 1981، و” عدو الشعب. ” 1989، التي تنهض جميعها على خطاب علمي صريح، يُجاهر بالاستهزاء بالمعتقدات البالية أو يُقوضها عبر طرائق ملتوية – بل كذلك من خلال صرامة واقعيته الملساء. تشي كتابات راي عن السينما بهذا الموقف المفهومي نفسه؛ فإنه يرى الفن السابع تمازجًا عضويًا بين ” برودة المنطق العلمي وأرهف استيهامات الخيال الإنساني “، ويقترح أن على المخرج الهندي المعاصر أن ” يُبقي عينيه مفتوحتين، وأذنيه “، ليُفعل جهازه الإدراكي في التقاط العالم لا بوصفه حقلًا للحواس، بل ككينونة تستدعي استبطانًا استكشافيًا نافذًا، المنظور – تلك الفرضية التكوينية في البنية الفنية للنهضة الأوروبية – يُعد بمثابة حجر الزاوية في معالجة راي للشكل والبنية الدرامية على السواء.

وعلى تضاد مع التمفصلات الخطابية القاطعة التي تبناها نظراؤه مثل ريتويك غاتاك وميرينال سين، ممن كانت أفلامهم تُحدث تقطيعًا إدراكيًا في حواس المتلقي عبر توترات الذات والاستمرارية، فإن أعمال راي تطرح تصورات متسقة حول التمام

لكن ديفي يكشف عن بعد آخر، مُغاير في تعقيده، في مسعى راي نحو الحقيقة – بعد لا ينهض على ركائز العقلانية، بل يتوغل في البنية الكلاسيكية للفن الهندي، الذي وفقًا لداس غوبتا، ” يتشابك فيه الجمال بالحقيقة والخير في تشابك عضوي لا انفصام فيه “، إذا كان كالكينكار يستند إلى يقينيات لاهوتية، وأوما براساد يركن إلى صدقية البرهان التجريبي، فإن راي يطرح مسارًا ثالثًا – الحقيقة المتعالية في الفن « والتي في حالة السينما، تنطوي أيضًا على انضباط علمي دقيق » رغم أن المخرج أفصح عن تعاطفه الشخصي مع أوما براساد، إلا أنه يتعامل مع زاوية كالكينكار بصرامة شكلية وحسية تُربك التحيز العقلاني للفيلم وتخلخل ثوابته الحداثية، تأمل مشهد حلم كالكينكار – ثلاث عيون كالي، مرسومة ومُجردة، تسبح في فراغ أسود كثيف، وتتلاشى تدريجيًا لتُفضي إلى وجه دويا الطفولي، والعين الثالثة متموضعة فوق العلامة الحمراء في منتصف جبهتها. إنه مشهد بصري مُقنع في بلاغته الهيروغليفية الحادة، يوظف تشاكلات كوليشوفية لإرساء روابط لاشعورية نافذة

يتصاعد هذا الإحساس الغامض بالارتياب، المتأتي من تتابع فني يحتشد بالبراعة، إلى أقصاه حين يواجه أوما براساد والده، مُعلنًا عزمه إنهاء هذه المهزلة الطقسية يُباغته كالكينكار يُطبق على فمه بيد مرتجفة، وفي الخلفية تتصاعد صرخات ” ماما! ماما ” آتية من خارج المسكن، ينتقل راي إلى لقطة مقربة لقروي ينحني فوق حفيده المحتضر، الذي يستعيد أنفاسه بغتة، في تتابع مُكثف تتوالى اللقطات – وجه الكاهن المهيب، ثم وجه دويا المُغتم، ويعود بنا المونتاج إلى المواجهة – أوما براساد بعينين متسعتين من الذهول، وأبوه يتلبسه نشوة تأكيد وهمي لإيمانه. يسأله بثقة: ” هل تريد المزيد من الأدلة؟ ” تمامًا كما في الافتتاح، حينما تستدعي الزخرفة الطقسية أساطير الخلق، تكتسب هذه اللحظة ملمسًا إعجازيًا بفعل الترتيب المحكم للصوت والحركة، تصعيد يضرب بقوة احتمال المصادفة الكونية

في هذه المقاطع لا يُدين راي النزوع العقلاني لأوما براساد، بل يُشير إلى محدوديته أمام سطوة الأسطورة، التي تغري الإنسان بوعد منح العالم معنى. في الليلة التي تعقب هذا الحدث المُفترض، يحاول أوما براساد الفرار إلى كولكاتا مصطحبًا دويا. وأثناء عبورهما السهوب المُوشاة بالأعشاب الكثيفة والضباب الدوام، تلمح دويا هيكل تمثال دورجا بوجا نصف مدفون عند ضفة النهر. إشارة أخرى من العوالم الخفية. تمتنع دويا عن التقدم، وتهمس بصوت مرتجف أكثر عبارات الفيلم وطأة: ” ماذا لو كنت الإلهة؟ ” يجيب أوما براساد بتماسك حائر : ” لو كنت كذلك، ألن تعرفي؟ “.

تُقدم عينا دويا المُترددتان إجابة صامتة، مُسلطة الضوء على الغاية الباطنية للنقد في ديفي – إنكار إدراك الذات، وهو خواء سحيق لا يُمكن للمعتقدات الروحية ولا لمناهج الاستدلال العقلي أن تسده. دويا، الناشئة، عديمة الخبرة بتركيبة العالم، والبعيدة عن تحصيل المعارف، تتبدى معضلة مغلقة على ذاتها، مُحاصرة بين ثوابت حماها وزوجها – وهي علاقة تولدت بتلقائية بارعة من اصطفاء راي البارع لشارميلا طاغور، ذات الأربعة عشر ربيعًا.

ملامح طاغور تتكرر كقالب بصري قاهر في الفيلم، ملامحها المشحوذة ونظراتها الناطقة تغمر الإطار بسحر طوطمي وارتعاش، ومع ذلك فإن عدد المشاهد التي تُلتقط من منظورها، أو تُستعرض عبر عدسة انكسارها الداخلي، يظل محدودًا. ضمن البنية الأبوية المعيارية لتصوير الأنوثة، يتم التحديق بها دون أن يُسمح لها برد النظرة – تظل دائمًا موضوعًا بصريًا، لا ذاتًا مُتلفظة. المشهد الوحيد الذي تُمنح فيه سلطة النظرة – وتُستقبل فيه نظرتها كما تستحق – يولد تيارًا كهربائيًا من الرجاء يجتاح نسيج الفيلم. عند وصول أوما براساد إلى القرية وسيره نحو بيت الأب، تقع عيناه على دويا في معتزلها. يلتقي بصرهما في لحظة من الإقرار العاطفي والتجاوب الشعوري. يستطيع أوما براساد التحديق فيها بكل هشاشتها البشرية، غير أن هذا الإدراك وحده لا يكفل افتكاك دويا من قيدها، لأن رؤيتها لذاتها ما تزال مستحيلة. تناقضها الداخلي هو ما يفضي إلى الضربة النهائية في مسار العمل. عندما يُصاب ابن أخيها باعتلال مفاجئ، يُهرع كاليكينكار به إلى دويا بدلًا من الطبيب. هاراسونداري زوجة أخيها، حائرة ولكنها مسحوقة بالأمل: ” هل أنت إنسية أم كائن رباني؟ ” وفي رجائها المشوش، تتوسل أن يُترك الطفل بين يديها طيلة الليل، سيفارق الحياة مع أولى خيوط النهار.

تتسم ديفي ببساطة مثالية أقرب إلى المثال الرمزي، تتكثف في الاتهام الدرامي الذي يُطلقه أومابراساد في وجه والده المشدوه عقب المأساة: ” إيمانك الأعمى كان أداته في الهلاك “، لكن البنية المجازية للفيلم تنبع من طبقات أرسخ، وتُثير تمردًا نقديًا على المجاز ذاته. ديفي استبطان درامي للكيفية التي تتحول بها المرأة إلى رمز مؤله على حساب تمكينها الجسدي والفعلي. هذه الأسطورة ليست قيد الموروث الديني فحسب؛ بل تشابكت في القرن التاسع عشر مع البنية الأيديولوجية للحركة القومية، فقد جرى تشفير صورة المؤلهة بصفتها تجسيدًا للأمة الهندوسية. وُثقت هذه الفكرة سرديًا في رواية ” أنانداماث ” 1882 للكاتب بانكيم تشاندرا تشاترجي، التي جسدت الهند بهيئة إلهة أم. وأضفى أبانيندراناث طاغور ابن شقيق رابندراناث، الطابع البصري على هذا التصور في لوحته الشهيرة ” بهارات ماتا ” 1905، التي جسدت الوطن كامرأة ذات أربعة أذرع، ترتدي زيًا زعفرانيًا. أدى هذا التراكب المفاهيمي بين الأنوثة والقداسة والوطن إلى وضع تحرير المرأة في بؤرة مشروع تحرر الأمة، متأصلًا في ميراث روحاني هندي، لكنه ألزم النساء بقوالب مثالية أبوية. وكما بين المؤرخ بارثا تشاترجي، كان المطلوب من ” المرأة الجديدة ” أن تكون متمدنة، من دون أن تفرط في حراسة الفضاءات الجوهرية للثقافة الهندية – كالأسرة، والإيمان، والحياة المنزلية – من تغلغل التأثير الغربي، في حين سُمح للرجال بالمراوغة والتكيف بحسب مقتضيات المواجهة مع الاستعمار البريطاني.

يستمد “ديفي زخمه” من كل هذه التراكمات السردية والرمزية لعبادة الأنثى المؤلهة، منذ اللحظات الأولى يُستشعر أن مصير دويا محتوم، عندما يثني كاليكينكار، مُناديًا إياها بـ” ما “، على قابليتها الغريزية للعناية، بينما تقتفي هاراسونداري أثر علاقتها البنيوية بابنها بشيء من الحسد. تأليه دويا لا يُجسد سوى – بذكاء استبطاني فائق – ما آل إليه قدرها بالفعل – أن تُجمد في هيئة مُثلى قبل أن تنضج ككينونة متفردة. حتى أوما براساد المتسلّطح بالتعليم والتفكير الحداثي، يُثبت عجزه عن رفد زوجته بأي تمكين حقيقي. عندما يلجأ إلى أستاذه الجامعي سائلًا النصح في محنتها، يُجابه بتفسير حاد: ” العلة لا تتصل بالإيمان أو نقيضه، بصفتك زوجًا، سُلبت حقوقك الطبيعية “، بذلك تنتقل المسألة من منطق اللاهوت إلى منطق الحقوق – ولكن فقط حقوق الذكر.

“ديفي” لم يكن باكورة تناول راي لوضع المرأة في بنغال ما بعد الحداثة، كما لم يكن المحطة الأخيرة، فقد عادت أفلام مثل ” شارولاتا “، و”.المدينة الكبيرة ” 1963، و” البيت والعالم ” 1984 إلى نفس الهاجس بقلق تكاد تبلغ به الوسواس، غير أن ديفي ينفرد بقسوته الصادقة وسخريته المبطّنة في توصيف عملية نزع الملكية المعنوية عن المرأة. يُقال إن راي صور نسختين مختلفتين للنهاية، في النسخة الأولى تظهر دويا وهي تغوص، ما يشي بصورة استحضار رمزي لغمر الإلهة في ختام طقس دورجا بوجا. غير أن هذا المشهد فُقد بتلفه، فصور راي نهاية بديلة – تموت دويا قرب ضفة النهر فور وصول أوما براساد. ومع ذلك قبيل إرسال العمل إلى مهرجان كان، عمد راي إلى حذف مشهد الوفاة، ليُختتم الفيلم على نغمة مواربة تشبه الافتتاح. دويا المرصعة بالحُلي بعينين منفلتتين من وطأة الفقد، تهرب من عزلتها وتتوارى داخل هشيم الضباب. جرى تحقيق تأثير التلاشي من خلال تعريض مفرط للقطة، ما أسبغ على الختام بعدًا بصريًا مواتيًا لفيلم ينهض على تفكيك أنماط الإبصار وفخاخ الإدراك، تبدو العدسة كأنها تُفتح إلى أقصاها، مخلفة همسًا بصريًا متسام – ليكن هناك نور!