صحراء أنطونيوني الحمراء” و”ممحاة” لينش

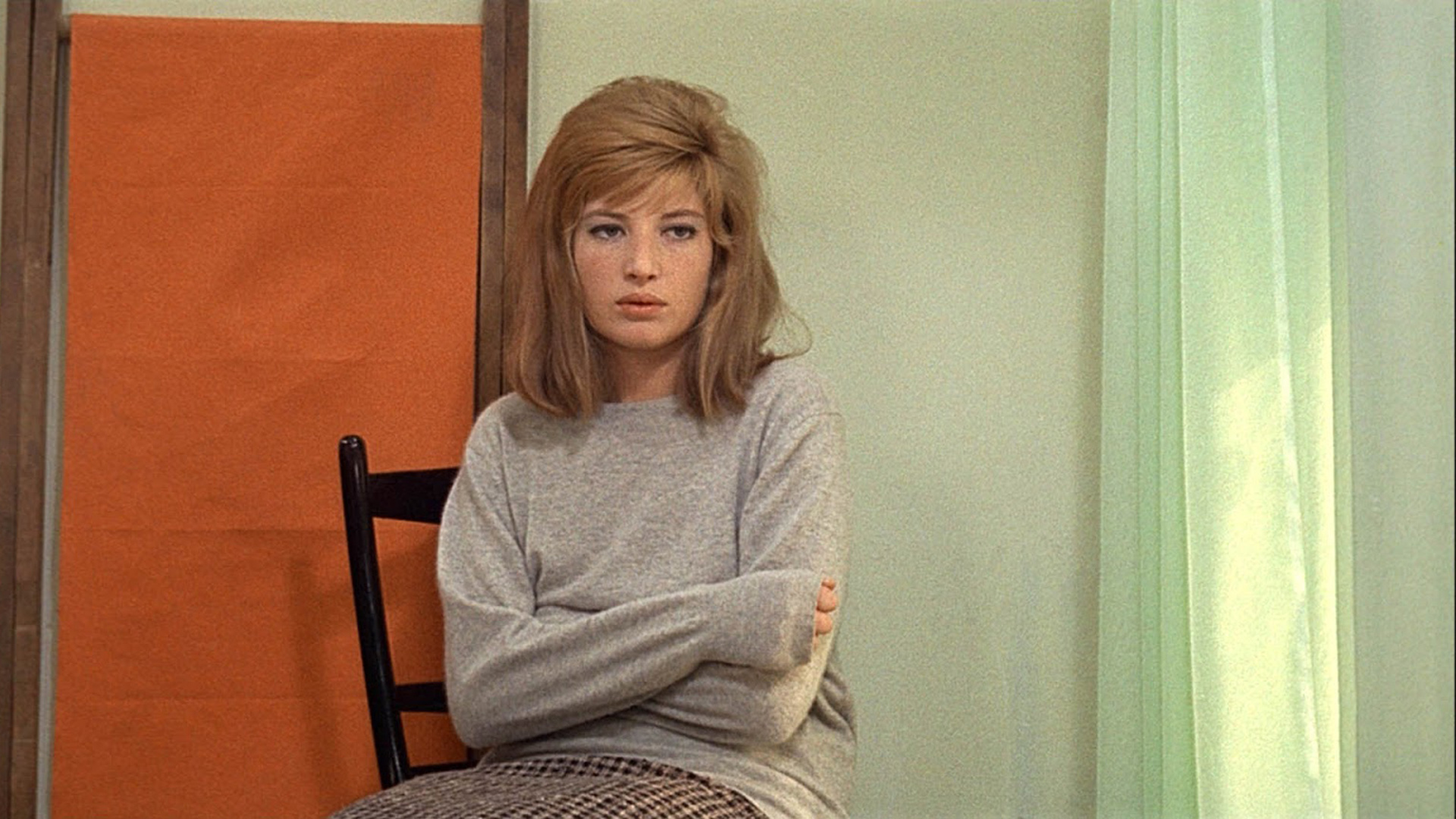

فيبي صبري

في مقدمة فيلمه الملون الأول “الصحراء الحمراء” (1964) Red Desert يمنحنا أنطونيوني صورًا ضبابية لمواقع صناعية وآلات عملاقة، على خلفية من الضوضاء الإلكترونية وصوت الماكينات، يتسلل إليها صوت بشري نسائي، يؤدي لحنًا مترنحًا غير منتظم، وقد يكون ناشزًا في بعض لحظاته، كوعي البطلة المضطرب. ازدواج صوتي ذو دلالة؛ الصناعي والطبيعي، الآلي والإنساني.

نرى جوليانا (مونيكا فيتي) تصحب طفلها فاليريو، بمعطفها الأخضر الزاهي تُناقض الوسط الرمادي والبني خارج مصنع للبتروكيماويات، حيث تنتظم مسيرة لعمال مضربين. يظهر العمال العابرون أمام جوليانا بصورة مشوشة، ما يعكس شعورها بالانفصال عنهم. تتجه إلى أحد المراقبين الذي وقف يتناول شطيرة وتعرض عليه شراءها! لا تكترث لكون الرجل قد قضم الشطيرة، وتبدأ في أكلها بنهم بين نفايات المصنع السوداء، لندرك فورًا أن ثمة خلل/خواء عميق يرعى بجوفها.

يستمر صوت الآلات في المشاهد التالية بينما نتعرف إلى أوجو زوج جوليانا وأحد مديري المصنع، وكورادو (ريتشارد هاريس) الذي يريد استئجار عمال مدربين لمتابعة الأعمال التي ورثها عن أبيه، هو لم يختر حياته العملية لكنه يتأقلم معها، يعوض عدم الانتماء بالتنقل المستمر.

يحكي أوجو لكورادو عن حادثة تعرضت لها زوجته ولم تشفَ بعدها من أثر الصدمة، وفيما بقي من وقت الفيلم سنرى توترها وشعورها الدائم بالبرد والقلق المفرط، كما سنرى أن زوجها ليس فقط عاجزًا عن التواصل معها، بل غير مهموم حقًا بمساعدتها؛ هو أقرب لملاحظ محايد يتابع آلة معطوبة لا يستطيع إصلاحها. يبدي كورادو فضولًا أكبر تجاهها من اللحظة الأولى بالتأكيد ولا نجد مفرًا من التساؤل: هل كان الحادث سببًا في حالتها أم نتيجة؟

جوليانا تتصرف طوال الوقت كأنها في بيئة معادية حتى لو كانت في بيتها، البيت الأنيق الذي يبدو أحيانًا كسفينة فضائية أو ورشة، بسياجه المعدني الأزرق، ولعبة ابنها الآلية التي تسير وحدها ليلًا، كملاك حارس مصنوع بعينين تضيئان في الظلام. تداهمها كوابيس الغرق في رمال متحركة، وتريد افتتاح متجر دون أن تملك فكرة عما تريد بيعه. هي شخص غير منسجم مع عالمه الخارجي، هل هو خطؤها أم خطأ هذا العالم؟

في تصريحٍ شهير يقر أنطونيوني بنوعٍ من الجمال في خطوط وانحناءات المصانع والمداخن قد يفوق جمال الأشجار الذي اعتدناه! إنه إذن يرى بطلته وحيدة في عجزها عن رؤية هذا الجمال الجديد والتكيف معه، إنه خطؤها إن كانت تحن إلى “طريقة قديمة للحياة” حسب قوله.

هذا ما قال المخرج، وما حاولنا أن نراه في الفيلم دون جدوى إذ لم يجدر به أن يضفي اللون الرمادي الكئيب على ذلك العالم الحديث، مباعدًا بين أفراده في مساحات مقفرة، موحشة، وأن يرينا في لقطات متعددة المياه السوداء بمخلفات المصانع وقد ماتت فيها الأسماك أو صارت “بطعم النفط”.

لم يجدر به تصوير الهوائيات كمخالب ضخمة تبرز من الأرض يبدو البشر مفرطي الضآلة إزاءها، كذباب في شبكة عنكبوت.

في كوخ قديم من الخشب يجتمع أوجو وجوليانا وكورادو بأصدقاء قدامى، يأكلون بيض السمان ويشربون النبيذ. وفي حجرة داخل الكوخ مطلية باللون الأحمر الساخن، يتخلى الجميع عن قشرة الحضارة ويرتدون إلى رحم بدائي، يتصرفون فيه كحيوانات أو أطفال، قادرين على التواصل الجسدي الحميم دون تحفظ أو غيرة أو خجل. في هذه الحاضنة الفطرية الحرة من قيود التمدن تبدو جوليانا سعيدة للمرة الأولى! تضحك وتشارك في اللعب، بل وتصرح أمامهم برغبة جنسية تعتريها. بعد لحظات يبدؤون في تحطيم الغرفة الحمراء لاستخدام خشبها في التدفئة، تصرف بشري نموذجي.

تنتهي تلك الهدنة حين تقتحم المشهد سفينة ضخمة تمكن رؤيتها من نافذة الكوخ، ويرى الجميع أنها ترفع راية صفراء، دلالةً على مرض طاقمها. ينصرفون مسرعين وقد غزا الضباب كل شيء، حتى لم يعد بوسع جوليانا رؤية أحد منهم، إنها الوحدة الكاملة.

تمضي جوليانا في اغترابها حتى النهاية، تفكر في الهرب على سفينة تاركةً كل شيء خلفها، لكنها لا تستطيع..”لا أستطيع أن أقرر.. ولكن في بعض الأحيان أشعر أني.. منفصلة، ليس عن زوجي، كلا، بل الأجساد.. منفصلة“. يتركنا أنطونيوني في مشهد النهاية مع جوليانا وابنها مرة أخرى يتجولان خارج المصنع، لتكون اللقطة الأخيرة للدخان الأصفر السام ـ الذي يبدو جميلًا بالمناسبة ـ وهو مستمر في الانبعاث في سماء خالية من الطيور. هذا هو الكابوس الذي اختار أنطونيوني أن يلونه ليمنحه طاقة تعبيرية قصوى.

الممحاة، إنسان لينش الآلة

يضعنا ديفيد لينش في كابوسه الخالي من الألوان فورًا، إذ يستهل فيلمه “الممحاة” Eraserhead ـ المنتج في عام 1977 بالضوضاء نفسها، مع بطل شاب بعينين مذعورتين، تحدقان في الفراغ كأن صاحبهما يرى شيئًا مريعًا. يفتح الشاب فمه فيخرج منه ما يشبه الحيوان المنوي، وهناك مسخ ما يدير ذلك العالم بأذرع آلية، يجذبها فيسقط الحيوان المنوي في عين ماء آسنة! هل صُنع بطلنا بالطريقة ذاتها؟ ولأي هدف؟

وحيدًا، وجلًا، على خلفية من أصوات المصانع والقطارات، يسير هنري (جاك نانس) متعثرًا بين منشآت صناعية وخرائب خالية من البشر، تنغرس قدمه في أرضٍ تغطيها مياه الصرف وتحيط به بنايات قبيحة.

في البناية التي يعيش بها، في الغرفة المقابلة لغرفته، تعيش جارة حسناء يخشى التحدث إليها كما يخشى كل شيء. يتركها ويدخل غرفته ليجلس شاردًا كآلة أنهت عملها ولا يدري ماذا يفعل بنفسه. وحين يذهب إلى العشاء في بيت صديقته مع والديها لا يبدو أحدهم سعيدًا بتلك الدعوة، كما يبدون جميعًا غير مرتاحين، مثيرين للنفور، يعانون من خلل في أجسادهم أو عقولهم.

يلوح كابوس “التصنيع” والتحول إلى آلات مرتين؛ في تصريح الأب أن العشاء مكون من دجاج “صناعي” أصغر من قبضة يده، وفي حديثه عن ذراعه التي أجريت لها عملية ولم يعد يشعر بها، إلى درجة خوفه من قطعها عرضًا! ومع ذلك فالدجاجة التي يحاول هنري قطعها بالسكين تنزف دمًا كثيفًا لزجًا. لذلك يجيب هنري السؤال الموجه إليه من الأب:

ـ حسنًا يا هنري، ماذا تعرف؟

ـ لا أعلم الكثير عن أي شيء.. بالضبط كما يجدر بجهاز لا يعرف سوى تأدية وظيفته، التي ذكر سابقًا أنها الطباعة في أحد المصانع. تهاجمه الأم بسؤالها عما إذا كان قد مارس الجنس مع ماري ابنتها ويمتنع عن الإجابة كما يفعل الأطفال المذنبون، ليتضح أن هناك طفل قادم وأن عليه الزواج منها. في المشهد التالي مباشرةً نرى ماري ـ لاحظ دلالة الاسم ـ في غرفته وهي تحاول إطعام ذلك الطفل، الطفل الذي يشبه الحيوان المنوي أو كائنًا فضائيًا مقززًا.

يتلقى هنري طردًا يحوي دودة ـ ربما كتذكير بالموت ـ وبجوار فراشه تستقر كومة من التراب بها فرع شجرة يابس، في محاولة فاشلة لاستحضار شيء طبيعي أو حي. لا يكف الطفل عن البكاء للحظة واحدة مانعًا إياهما من الراحة والنوم، وهي معضلة مألوفة لكل الآباء، وسببٌ كافٍ أحيانًا للتساؤل عن جدوى الأمر برمته بالرغم من بشاعة الفكرة. يبلغ بماري الإرهاق حد تخليها عن مسؤوليتها وتركها البيت فجأةً. تتركه وحيدًا مع ابنه ليواجه أسوأ مخاوفه؛ الكائن المتروك في رعايته مريض لدرجة التشوه، ولا تجدي معه محاولات العلاج. ذلك الطفل يبتلع حياته الضحلة كاملةً، ولا يملك مهربًا سوى في خيالاته. ينشئ في عقله مسرحًا تتحرك عليه فتاة لا تبدو حقيقية بل أقرب لشكل كاريكاتوري، تقتل بالنيابة عنه كائنات شبيهة بابنه وهي تتحرك على أنغام الموسيقى! تزوره جارته الجميلة يومًا لتقوم بإغوائه، ويقاطع بكاء الطفل ممارستهما للحب، فيتذكر حلمه بفتاة المسرح، وإذا بها تغني: في الجنة كل شيء حسن، ما يعني أن لا أمل هناك على الأرض.

ذلك المسرح ـ ذهن هنري اليقظ أو الحالم ـ نراه وقد وقف عليه بنفسه لتُقطع رأسه فجأةً وتسقط على الأرض، بينما ينمو مكانها على كتفيه رأس ابنه/ الحيوان المنوي/ المسخ. أما رأس هنري فتتحول إلى مادة خام في ورشة لصناعة أقلام الرصاص، حيث يصبح “ممحاة” على رأس قلم مطابق لعشرات الأقلام الأخرى. تلك هي ذروة الفيلم بصرف النظر عن المشاهد التالية، بل هي أهم من قتل هنري للطفل ووصوله لجنته الخيالية مع فتاة المسرح، ففي ذلك التتابع يكمن الخوف من أن يصير الإنسان أداة، نسخة متكررة، بلا شخصية، يسهل استبداله ومحوه عند انتهاء دوره كترس في آلة العالم الحديث.