“زيارة جديدة إلى “سائق التاكسي”

حسن عرب

خطواته ثقيلة على الرصيف المبلل، وكأن الطريق أمامه يمتد بلا نهاية، أفكار شاردة تحلق في رأسه، تتناوب على التهامه واحدة تلو الأخرى. كان الليل يعكس في عينيه لونًا غريبًا، مزيجًا من الظلام والحلم. في كل زاوية، كان يشعر بمسافة أبعد بينه وبين العالم، كأنما كان يسبح في محيط من العزلة، يطفو على السطح دون أن يغرق، لكن أيضا دون أن يلمس قلبا يبثه شجوه والانين.

شوارع نيويورك كانت تعج بالحياة، ولكنها كانت في نظره غريبة، كأنها مسرح كبير يعرض مشاهد قاسية ووجوها كثيرة تمر أمامه بلا مبالاة، روحه محطمة ولا تجد من يتكامل معها في عالمه البائس. كان يشعر في أعماقه أنه جثة تبحث عن حياتها المفقودة على أرصفة تلك المدينة.

كان ترافيس يحس أن الساعة تدور كما لو كانت تشد قلبه من أعماقه، كان يركض خلف شيء لا يدركه، وفي طريقه كان يلتقي بما يشبه ما تبقى له من أحلام، لكنه كلما اقترب منها، كانت تتلاشى. لكن على الرغم من هذا، كان شيء ما يدفعه إلى المضي قدمًا.

القصة

تدور قصة فيلم “سائق التاكسي” Taxi Driver حول “ترافيس بيكل”، جندي سابق في حرب فيتنام يعمل سائق تاكسي ليلي في شوارع نيويورك المظلمة. يعاني من الوحدة والاكتئاب، وتزداد عزلته بسبب اشمئزازه من الفساد والانحلال الذي يراه يومياً. يحاول إيجاد هدف لحياته من خلال التودد لبيتسي، موظفة في حملة انتخابية، لكنها ترفضه فتتصاعد حالته النفسية. ومع الوقت، يقرر ترافيس أن يصبح “منقذاً” على طريقته الخاصة، فيسلح نفسه وينفذ مجزرة دموية في بيت دعارة، لإنقاذ فتاة قاصر تُدعى آيريس. النهاية تبقى مفتوحة، حيث يتحول ترافيس إلى بطل في نظر المجتمع، رغم أن أفعاله تكشف عن عقل مضطرب وحياة على حافة الانهيار.

سائق التاكسي، الفيلم الذي أخرجه مارتن سكورسيزي في عام 1976، كان تحولًا كاملاً في طريقة سرد القصص السينمائية، وكسرًا جذريًا للقواعد التي كانت سائدة في ذلك الوقت.

منذ اللحظة التي تبدأ فيها كاميرا سكورسيزي بالتنقل عبر شوارع نيويورك الممطرة، تُجبرنا على النظر إلى العالم من خلال عيون ترافيس بيكل، الشخصية التي تختلط فيها الوحشية بالعزلة، والفهم المشوه للواقع. نحن نرى المدينة كجحيم خالٍ من الأمل، من خلال عينيه التي تخفي خلفها لهيب اليأس والغضب. لكن سكورسيزي لا يكتفي بتقديمنا إلى شخصية معقدة وعميقة، بل يتجاوز القواعد السينمائية ويغرقنا في عالم سردي لا يشبه أي شيء رأيناه من قبل.

كسر القواعد السينمائية

“سائق التاكسي” كسر القواعد السينمائية ليس فقط من خلال شخصية البطل الغريبة التي لا تنتمي إلى البطل التقليدي، بل أيضًا عبر بنية الفيلم ذاتها. فغالبية الأفلام في ذلك الوقت كانت تقدم شخصيات يمكن للمشاهد أن يرتبط بها بسهولة، لكن سكورسيزي جعل ترافيس شخصًا غريبًا في عين كل من يشاهده. يبني المخرج هذا الغموض بشكل مستمر، ولا يسمح لنا بتحديد مشاعرنا تجاهه بسهولة، بل يدعونا للغرق في تعقيدات شخصيته وحيرتها.

أما في ما يتعلق بالأسلوب، فقد قرر سكورسيزي أن يتعامل مع الموضوع بطريقة غير تقليدية. في الوقت الذي كان فيه العديد من المخرجين يستخدمون السرد المنطقي والمباشر، اختار سكورسيزي تقديم مشاهد متقطعة ومتصلة بطريقة تفقدنا الإحساس بالزمن والواقعية، تمامًا كما يفقد ترافيس إحساسه بالواقع وهو يتسلق السلم نحو الجنون. الإضاءة كانت قاسية، والمؤثرات الصوتية كانت تبث في الفيلم تنهدات الألم والأنين. كل هذه العناصر كانت تشعرنا بأننا نعيش في عقل ترافيس نفسه، حيث الزمان والمكان يتداخلان بشكل غريب. تلك القدرة الفريدة للمخرج سكورسيزي على المزج بين العمق النفسي والتأثير السينمائي، بأسلوب لم يكن مألوفاً في وقته.

هذا الفيلم كسر القواعد على كل مستوى، من الشخصية إلى الأسلوب، وأصبح بذلك علامة فارقة في تاريخ السينما. سكورسيزي لم يُحدث ثورة فنية فحسب، بل قلب موازين السينما التقليدية وأعاد تشكيل أسلوب سرد القصص بطرق لم تكن مألوفة من قبل.

الفيلم هو مرآة تعكس عزلة الإنسان في المدينة الحديثة، وحالة التوتر التي يمكن أن تتحول إلى عنف مدمر عندما تنفجر. مارتن سكورسيزي، بمساعدة سيناريو الكاتب المخضرم بول شريدر، أبدع في تصوير العالم الداخلي المظلم لروح بائسة، وجعل شوارع نيويورك الليلية المليئة بالضباب والخطر، امتدادا لتلك الروح.

الحق يقال، إن هذا الفيلم لم يكن فقط ثوريًا في تركيزه على الجوانب النفسية في فترة كانت فيها الأفلام محكومة بالحدس المادي والاختيارات التجارية، بل إن الكم الهائل من الرسائل المشفرة والترجمات البصرية التي بثها سكورسيزي في هذه التحفة الفنية، جعلت من هذا العمل تجربة سينمائية متفردة ومميزة.

لقد كان أداء روبرت دي نيرو عاملاً حاسماً، حيث جسد شخصية ترافيس بعبقرية جعلت منه أحد أعظم أدواره على الإطلاق. نبرة صوته وتعبيرات وجهه التي تعكس اضطرابه النفسي، جعلتنا نشعر بواقعية الشخصية، رغم جنونها. جمله الأيقونية مثل “هل تتحدث إلي؟”

“You talkin’ to me أصبحت خالدة لأنها تحمل في طياتها عزلة وغضباً دفيناً يعكس شعوراً عالمياً. والعجيب أن سكورسيزي صرح أن هذه العبارة لم تكن مكتوبة في النص الأصلي، بل كانت ارتجالًا من روبرت دي نيرو. هذا الارتجال أضاف عمقًا، وأصبح من أكثر اللحظات تميزًا في تاريخ السينما. هذا المشهد هو حوار داخلي بينه وبين صورته. هو قد يوجه السؤال إلى شخص في مخيلته، ولكن هذا الشخص ما هو إلا ذاته المتشظية. ترى الغضب في عينيه، لكن خلف ذلك الغضب يوجد حزن عميق وشعور بالخذلان من العالم. المرآة ليست انعكاساً لصورة ترافيس فقط، بل هي نافذة إلى دواخله، كأننا نرى وجهي العملة: الرجل العادي الذي يقترب من الجنون، والمحارب المكسور المتدثر بالكبرياء.

أما من الناحية الفنية، فإن أسلوب سكورسيزي الإخراجي كان تحفة بصرية. حركات الكاميرا التي تراقب ترافيس وكأنها تفضح دواخله، الصورة التي تبرز التناقض النفسي من خلال إضاءة النيون البارد والشوارع المظلمة، واستخدام الموسيقى التصويرية التي ألفها برنارد هيرمان، جعلت كل أجواء الفيلم نابضة بالتوتر والشجن.

القصة في حد ذاتها تجاوزت حدود الزمان والمكان، فهي تطرح أسئلة عن الأخلاق، والعنف، والعزلة، وتترك الجمهور في حالة جدل دائم: هل ترافيس بطل يسعى للخلاص، أم ضحية مجتمعه، أم مزيج معقد من الاثنين؟ مما جعله تجربة عاطفية وفكرية متكاملة، تدعونا لاستكشاف الجانب المظلم من النفس البشرية، وتدفعنا للتساؤل عن الخط الفاصل بين الجنون والبطولة، بين الجريمة والخلاص، وهو ما يجعله عملاً خالداً في تاريخ السينما.

تتجلى عبقرية وعظمة المخرجين في قدرتهم على نقل المشاعر والأفكار بطرق مبتكرة ومؤثرة. فيلم “سائق التاكسي” (Taxi Driver)، الذي أخرجه مارتن سكورسيزي عام 1976، يُعد مثالًا ساطعًا على ذلك.

توظيف زوايا الكاميرا

إذا أردنا أن نغوص في أعماق هذا الفيلم، ونضرب بعض الأمثلة على عبقرية المخرج مارتن سكورسيزي في توظيف زوايا الكاميرا مثلا، لتجسيد الحالة النفسية العميقة لشخصية ترافيس بيكل، فسنبدأ بمشهد لا يُنسى، ذلك المشهد الأيقوني حيث يقف ترافيس أمام المرآة متحدثًا إلى نفسه، فإن الكاميرا لا تكتفي فقط بإظهار وجهه بل تتحرك معه وتُحاكي اضطرابه النفسي المتصاعد. زاوية الكاميرا القريبة جدًا Close-up shot تُجبر المشاهد على الدخول في حالة تواطؤ مع ترافيس، نشعر بشدة التوتر، الغضب المكتوم، والرغبة في الانفجار. سكورسيزي لا يكتفي بجعلنا نراقب فقط، بل يأخذنا في رحلة غوص إلى أعماق هذا العقل المضطرب.

وعندما ينام ترافيس في شقته المتواضعة وحيدًا، بعد أن تأمل المسدس الذي اشتراه مؤخرًا، يستريح من جولته الأولى بالنوم على سريره، نلاحظ كيف استخدم سكورسيزي زاوية الكاميرا العلوية، حيث تبدو الغرفة ضيقة وكأنها تطبق على صدر ترافيس. هذا المنظور يخلق إحساسًا بالعزلة والاختناق، وكأنه محاصر داخل عالمه الخاص، عالم مليء بالغضب والضياع. سكورسيزي جعل الغرفة حوله تعكس مشاعره الداخلية: خواء، فراغ، وضيق لا ينتهي.

ولعل أحد أقوى استخدامات الكاميرا يأتي في المشهد الأخير من المذبحة، عندما تتحرك الكاميرا في لقطة علويّة داخل الشقة بعد حمام الدم، يبدو وكأن سكورسيزي يضع توقيعه الأخير، الكاميرا تمثل قوة مهيمنة علوية تراقب ما حدث من دون حكم، وكأننا نرى الفوضى النفسية التي يعيشها ترافيس وقد وصلت إلى ذروتها، ولا يمكن احتواؤها بعد الآن. هذه الحركة الهادئة تُناقض تمامًا العنف الذي سبقها، كأنها لقطة جوية لمكان ما بعد مرور الإعصار، الجثث متناثرة وكأنها عرائس مكسرة، والمسدسات الملقاة على الأرض، إنه استعراض لنهاية تظهر الدمار بعد انفجار الجنون. كل حركة كاميرا، وكل زاوية تم اختيارها بعناية، سكورسيزي لم يكن يوثّق فقط، بل كان ينحت شعورًا ويغرس تساؤلات عميقة داخل عقل المشاهد.

ومن المشاهد التي تثير الدهشة، عندما يحمل ترافيس مسدسه ويضع قدمه على التلفاز، إنه تجسيد لحالة من الاستعلاء المشوه، وكأنه يعلن عن نفسه قوة فوق هذا العالم الذي يراه قاسيًا ولا يتعامل معه بإنسانية. الكاميرا تركز هنا على تفاعل الممثلين في العرض التلفزيوني، وفي الوقت ذاته، نتأمل عيون ترافيس التي تعكس التوتر العميق داخله. يقول الممثل لحبيبته في الشاشة “ماذا سيحدث لزواجنا، ماذا سيكون مصيرنا؟” ليأتي الرد القاسي من الممثلة “لكني أحب شخصًا آخر”، وهو جواب يكشف، بلغة أكثر قسوة، حقيقة عالم ترافيس الذي يعاني من الرفض، العزلة، والخيبة العاطفية، هنا ترافيس ينهي المشهد ويدفع التلفاز بقدمه ليتحطم، وكأنها صرخة حظه العاثر في عالم الحب، فيحطم ذلك العالم ليثأر منه.

كان نوعًا من التفريغ العاطفي المكثف لكل ما في داخله من مشاعر سخط دفينة، صرخة مدوية في وجه العالم الذي خذله، يدفعه بقدمه بعيدًا عن حياته، ليتحطم كنهاية رمزية لكل أوهامه الخادعة التي حملها عن هذا العالم المزيف. كان التلفاز بالنسبة له تجسيدًا لصورة الواقع الذي يعيش فيه، وكان تحطيمه هو الوسيلة الوحيدة للتعبير عن رفضه لهذا الواقع الذي لم ير منه إلا القسوة والألم.

هل بإمكانه تغيير مصيره؟ هل هو قادر على تشكيل عالمه وإعادة ترتيب عناصره كما يشاء؟ إنها حالة من التمرد الداخلي، تمرد على العالم الذي يراه مليئًا بالخيانة والخذلان، وعلى نفسه التي تعيش في ظلال هذا الغضب المتصاعد.

هذا المشهد، الذي قد يبدو للوهلة الأولى مجرد لحظة من التوتر العابر، هو في الحقيقة تجسيد عبقري لحالة ترافيس النفسية والعزلة التي يعيشها. إنه مشهد مليء بالرمزية العميقة، تُختصر فيه كل مشاعر الرفض والغضب والحزن.

سكورسيزي لم يترك أي عنصر بصري دون استغلاله لتأطير الحالة النفسية المعقدة لشخصية ترافيس، وكان للألوان دور عظيم في هذه الملحمة. الألوان عبرت كثيرا عن بواطن الشخصية وتوتراتها الداخلية.

لنبدأ بشوارع نيويورك الليلية، حيث تسود الألوان النيونية الباردة، مثل الأزرق والأخضر، التي تلتف حول ترافيس، كأنها شبكة خانقة. هذه الألوان تعكس انغلاق المدينة على ذاتها، برودتها، وابتعادها عن أي دفء إنساني، يبدو هذا الرجل وكأنه عالق في قفص من الألوان يعكس برودة العالم من حوله. إنه يبحث عن معنى وسط هذا الضباب الملوث بالألوان المريضة. والغريب أنه لم يكن يلاحظ هذا القفص حتى بدأ مسار تحوله، حين أصبحت الألوان داكنة ومشبعة، وكأنها تعكس قراره بأن يواجه العنف بالعنف. من أجل هذا كان اللون الأحمر يكتسب حضورًا خاصًا، في دار السينما الإباحية أو على الجدران الملطخة بالدماء، ليصبح رمزًا لشهوته المكبوتة، وانغماسه القسري في عالم قذر، أو غضبًا قادمًا لا مفر منه، يكون تمهيدا للدماء التي ستُراق لاحقًا.

لكن التحول الكبير يظهر بوضوح في المشاهد التي تبدأ فيها شخصية ترافيس بالتغير. عندما يبدأ بالتخطيط للانتقام، نلاحظ تغيّرًا تدريجيًا في توظيف الألوان. مشاهد الشقة تصبح داكنة أكثر، مشبعة باللون الأصفر الباهت، الذي يخلق إحساسًا بالاختناق والعزلة. الأصفر هنا قد يرمز إلى المرض، إلى اضطراب داخلي ينهش ترافيس، روحه أصبحت مسممة. فجاء لون التحذير، وكأن الفيلم نفسه ينذرنا بالخطر الذي أصبح يمثله.

والمشهد الأخير عندما يركب ترافيس سيارة الأجرة بعد أن أصبح فجأة بطلًا في عيون الناس. المدينة تعود إلى ألوانها الباهتة مرة أخرى الأزرق الغامق والأخضر الكئيب. هذا التغيير يوحي بأن شيئًا لم يتغير، وأن دورة العنف والاغتراب ستستمر، سواء مع ترافيس أو مع شخص آخر.

انتقادات

هذا الفيلم يشكل علامة فارقة في تطور الفن السينمائي الأمريكي في السبعينيات، حيث يعكس تأثيرات الانهيار الاجتماعي والنفسي على الأفراد، ورغم عظمة هذا الفيلم واعتباره أيقونة سينمائية، إلا أنه لم يكن بمنأى عن الملاحظات النقدية، فالبعض رأى أن الشخصيات الثانوية في الفيلم لم تحظَ بالعمق الكافي. على سبيل المثال، شخصية بيتسي، التي تمثل نقطة تحول في رحلة ترافيس، كانت سطحية نسبياً ولم تُمنح مساحة أكبر لتوضيح دوافعها أو تطورها. كذلك، شخصية آيريس، رغم أهميتها، شعر البعض أنها مجرد أداة لدفع ترافيس نحو ذروته العنيفة. ولكني أرى أن هذا هو لب العبقرية في رؤية سكورسيزي. الشخصيات الثانوية ليست سوى ظلال عابرة في حياة ترافيس، تمثل لقاءات سطحية تخلو من أي عمق أو تواصل حقيقي. وهذا ما يعمق شعور العزلة لديه. لو تم تطوير تلك الشخصيات ومنحها مساحة أكبر، لكان ذلك قد أضعف التأثير النفسي الذي أراد المخرج نقله إلينا، وهو إحساس ترافيس بأنه غريب عن العالم من حوله، وغير قادر على الانتماء إليه.

هذه اللقاءات العابرة تعكس صراعه الداخلي وتفاقم إحساسه بالضياع، مما يجعلنا نتعاطف معه على الرغم من أفعاله. سكورسيزي عمد إلى جعل الشخصيات الثانوية مجرد خلفية تسلط الضوء على عزلة ترافيس العميقة وتفاقم اضطرابه النفسي. كل شخصية كانت، بشكل أو بآخر، انعكاسًا لمشاعره الداخلية أو محفزًا لتغيراته، لكن دون أن تأخذ مساحة تُنافس حضوره الطاغي في القصة. هذه التقنية أضافت تركيزًا على عمق الشخصية الرئيسية، حتى لو جاء ذلك على حساب تطوير الشخصيات الأخرى. فلو تخيلنا تلك الشخصيات الثانوية أخذت مساحة أعمق في الفيلم، لربما تضاءلت وحدة ترافيس وعزلته التي تُعد جوهر الحكاية. هذا الخيار الإخراجي كان ذكيًا للغاية، حيث جعلنا نعيش العالم من منظور ترافيس فقط، بشعوره الدائم بالانفصال عن الآخرين، مما زاد من التأثير النفسي والدرامي للقصة. ترافيس لم يتعايش مع تلك الشخصيات وقتا كافيا، ولهذا هو أسير هذه العزلة، وهذا ما أراد المخرج إيصاله وقد نجح في ذلك.

كانت أيضا هناك انتقادات تتعلق بالإيقاع، حيث رأى البعض أن النصف الأول من الفيلم يميل إلى البطء الشديد في استعراض الروتين اليومي لترافيس، مما قد يصيب بعض المتفرجين بشيء من الملل قبل أن يبدأ الفيلم في التصاعد نحو ذروته. ولكني برغم ذلك أرى أن الإيقاع في البداية لم يكن بطيئًا، بل كان تمهيدًا محسوبًا يعكس عزلة ترافيس وملله من الروتين اليومي. هذا التمهيد كان أساسياً لتطور القصة وتصاعدها، حيث نقلنا تدريجيًا من حالة الركود إلى الذروة العاطفية والنفسية، مما يجعل تجربة المشاهدة أكثر تأثيرًا. سكورسيزي نجح في بناء التوتر ببطء لكنه كان مدروسًا، لدرجة أن كل لحظة في البداية كانت تزرع بذرة لما سيأتي لاحقًا.

وأخيراً، هناك نقاش دائم حول النهاية، حيث ترك سكورسيزي الأمور مفتوحة للتفسير. فاتهم بعض النقاد الفيلم بتمجيد العنف، وأن تصوير ترافيس بيكل كبطل أو “منقذ” قد يُساء فهمه. فبالرغم من أن الفيلم يسلط الضوء على اضطرابه النفسي، إلا أن بطولته في إنقاذ آيريس بتلك الطريقة قد تُفسَّر على أنها تبرير لأفعاله العنيفة، وهو ما أثار الجدل حول الرسائل الأخلاقية لهذه النهاية. فبينما يراها البعض عبقرية لأنها تعكس تعقيد القصة، شعر آخرون أنها ضبابية أكثر من اللازم، مما جعلهم يتساءلون عن واقعية تحول ترافيس من مجرم إلى بطل مجتمعي بهذه البساطة.

لكن بالرغم من هذه الملاحظات، فإن هذه النقاط تضيف إلى الفيلم أبعاداً للنقاش والجدل، مما يجعله عملاً سينمائياً غنياً يدفع المشاهدين لإعادة التفكير فيه من زوايا مختلفة مع كل مشاهدة جديدة.

وقد تبدو نهاية الفيلم وكأنها تتحدى المنطق الواقعي. لكن يمكن أن ننظر إليها كجزء من أسلوب سكورسيزي، الذي ربما أراد أن يُظهر مفارقة ساخرة أو تعبيرًا عن خلل في المجتمع ذاته، الذي يمجد العنف أحيانًا، أو يخطئ في قراءة الأحداث. هذه النهاية المجنحة تضيف بُعدًا تأمليًا يترك المشاهد في حالة من الحيرة والتساؤل.

في مقابلات متعددة، أوضح سكورسيزي أن الفيلم يعكس حالة العزلة والاغتراب التي يشعر بها الفرد في مجتمع متغير ومضطرب. وهو أراد من خلال شخصية ترافيس بيكل تسليط الضوء على الصراع الداخلي الذي يمكن أن يدفع الإنسان إلى حافة الجنون. كما أشار إلى أن تصوير نيويورك كمدينة مظلمة ومليئة بالفساد كان مقصودًا لإبراز التحديات التي تواجه الفرد في بيئة حضرية قاسية.

ترافيس بيكل بين يدي سكورسيزي

ترافيس بيكل، تلك الشخصية التي جسدها روبرت دي نيرو، هي انعكاس لكل من يشعر بالعزلة في وسط الحشود. ترافيس يراقب المدينة من خلف زجاج سيارته كأنه زجاج شاشة سينمائية، يشاهد بشراً يتحركون كأنهم في فيلم عبثي. الكاميرا في يد سكورسيزي تتحول إلى عين ترافيس التي تراقب المدينة أحيانا، وإلى عين تراقب ترافيس أحيانا أخرى. وكأن سكورسيزي هنا لا يعطينا الخيار في أن نكون مجرد مشاهدين، بل يريد أن يدخلنا إلى عقل ترافيس لنرى بعينيه عالم المرايا المشروخة، مع كل انعكاساتها غير منتظمة وغير منطقية، يجعلنا نعيش اضطراباته ومخاوفه، من غير أن نكون مشاركين في هذا الجنون. سكورسيزي، بأسلوبه الفريد، يستخدم الألوان والموسيقى وحتى الصمت ليجعلنا نشعر بكل نبضة في رأس ترافيس.

حين ينظر ترافيس إلى بيتسي ويصفها بالملاك، نتساءل: هل هذا الرجل يبحث عن الخلاص؟ أم أنه يحاول أن يملأ فجوة عاطفية هائلة داخله؟ لو استطاع ترافيس أن يكسر الجدار ويتحدث مباشرة إلى بيتسي، حديثا محملاً بمزيج من الحب والتناقض ربما سيقول لها:

“بيتسي… كنتِ لي حلما جميلا أحاول الإمساك به. كنتِ النجم البعيد في ليلتي المظلمة. أردت فقط أن أقترب، لكنني ربما نسيت أن الظلام بداخلي، أكبر من النور حولك. أردت إنقاذك من الوحدة، لكنني كنت أنا الوحدة نفسها. حين كنت أراقبكِ من بعيد؟ هل شعرتِ بشيء من الخوف؟ لم أقصد إخافتك، وندمت على طريقتي في الاهتمام بكِ، والتقرب إليك”

أما إيريس، فكان صوت ترافيس يلين، لكنه يحتفظ بنبرة الحرص عليها، والغضب من العالم حولها، كما لو كان يتحدث إلى طفلة أضاعتها الحياة في شوارع لا تعرف الرحمة:

“إيريس… أردتُ لكِ عالماً أنقى، مكانًا لا تحتاجين فيه إلى الهرب أو المعاناة. كنت أرى نفسي فيك، كلانا ضائع، لكنكِ كنتِ تمثلين أملًا في أن أغير شيئًا، ولو مرة واحدة. كنت أريد أن أكون بطلًا، لكني الآن أدرك… ربما لم أكن سوى رجل ضائع، يصرخ فيضيع أكثر.”

ولكن هذا التناقض يتكشف بسرعة؛ فالشخص الذي يرى الفساد في كل شيء ويتمنى أن يغسل المطر الشوارع، يعيش في غرفة فوضوية ومليئة بالنفايات. وهذا هو جوهر ترافيس. التناقض ليس خطأً عابرا في شخصيته، بل هو شخصيته ذاتها. إن ترافيس مرآة مشروخة لكن هذه المرآة تحسب الصورة المحطمة المنعكسة عنها هي حقيقة هذا العالم، بل وتحنق عليه بنفس اللحظة.

لعلك تشاهد الحواجز التي تتكرر وتفصل بين ترافيس والآخرين، سواء كانت نافذة التاكسي، أو الطاولة بينه وبين بيتسي، أو حتى الزجاج الفاصل بينه وبين زبائنه، فهي تذكير دائم بأن هذا الرجل ليس جزءاً من هذا العالم. العزلة هنا ليست مجرد شعور؛ إنها بناء معماري. إنها حوائط وهمية تبعده عن كل من حوله، لكنها تزداد صلابة مع كل مشهد.

سكورسيزي يبث لنا رسائله في كل التفاصيل الصغيرة في الفيلم، من الطعام الذي يتناوله ترافيس إلى طريقة جلوسه، كلها تخبرنا شيئاً عنه. وسكورسيزي، بعبقريته، لا يدخر وسيلة لنقل مشاعر العزلة والتناقض والإحباط.

في المطعم البسيط، كان ترافيس يجلس قبالة بيتسي، عينيه تائهتين في الفراغ كما هي عادته، بينما كانت هي، بنظرتها الصافية، تراقب كل شيء، بما في ذلك تلك الفجوات التي لم يملأها بالكلمات. ثم، في لحظة من الصمت الثقيل، قالت له بتلك الطريقة التي تجمع بين الحذر والصدق: “أنت تشبه الأغنية، أغنية “كريس كريستوفرسون”، التي تتحدث عن التناقض، “هو شاعر، وهو منتقي، هو نبي، هو بائع مخدرات، هو حاج، وهو واعظ.” فرفع ترافيس حاجبيه بتعجب، وابتسم بشيء من السخرية، وقال: “أنا لا أبيع مخدرات.” ابتسمت بيتسي ونظرت في عينيه بعناية، وقالت بصوت هادئ: “أنا لم أقصد المخدرات، قصدت التناقض.” كانت كلماتها تلتف حوله، كأنها تعرف عن ترافيس أكثر مما يعرف هو عن نفسه. وكأنها كانت تعري هواجسه ودواخله، تلك الظلمة التي تتكشف تدريجيا وتظهر شيئا فشيئا.

ولكن ربما أكثر اللحظات إيلاماً هي تلك التي يحمل فيها ترافيس سماعة الهاتف ويتصل ببيتسي، بعد أن رفضته، يحاول جاهدا استعادة ما فقده من وصالها. الكاميرا هنا تبتعد وتتجه إلى الشارع.

لماذا تعتقدون؟ لأننا لا نستطيع احتمال رؤية ترافيس بهذا الضعف. سكورسيزي، مرة أخرى، يفهمنا أن من القسوة أحياناً أن يُعرض الألم أمامنا كأمر طبيعي. إنه يُشعرنا به عن بعد، كأننا نتجسس على رجل محطم يلملم أشلاءه.

وعندما جاءت لحظة الحقيقة، وأصبح العنف جزءًا لا يتجزأ من معادلة حياته، اللحظة التي قرر فيها أن يواجه عينيه في مرآة نفسه، أن يتحد مع الظلام الذي طالما كان يهرب منه. لم يكن غاضبًا، بل كان يشعر وكأنما يطفو في بحر هائل من العنف، لا يركب أمواجه، بل يسقط في عمقها، تاركًا خلفه كل محاولات النجاة.

ورغم الظلام، كان سكورسيزي يبقي دائما ضوءا خافتا، يكشف عن شيء غامض داخل عقل ترافيس: هل كان ترافيس مجرد صورة مشوهة للعالم؟ أم أنه كان، في بعض اللحظات، شعاعًا من الأمل المفقود، أغرقه ظلام مدينة قاسية؟

وكأني أتخيل ترافيس لم يعد قادرا على الاحتفاظ بشعاع الأمل الذي يحاول سكورسيزي إبقاءه فيه، فيحدق في عيني المخرج، ويقول بمزيج من الغضب والامتنان:

“ماذا فعلت بي، يا مارتن؟ هل كنت ترى نفسي في ضياعها؟ أم أنني مجرد وسيلة لروايتك؟ صورتني بطلاً في النهاية، لكنك تعلم أنني لست كذلك. وتعلم أيضا أن العالم لن ينقلب لصالح رجل مثلي، هل كنت تسخر مني؟ أم أنك فقط أردت أن ترى ما سيحدث إذا عاش هذا الوحش ليوم آخر؟”

ترافيس يبدأ التحول

ترافيس، ذلك الظل البشري الذي لم يتوقف عن السير، كان أشبه بسائرٍ في متاهة أحلام لا بداية لها ولا نهاية. كل ليلة كان يركب سيارته الصفراء، كقبطان يقود سفينة مهجورة في بحر من أرواح شاردة، يبحث فيها عن نفسه. كانت شوارع نيويورك، بكل أضوائها الباهتة وصخبها الممزوج بالعزلة، أشبه بلوحة ممزقة، يطارد فيها ترافيس أحلاما ضبابية تتفلت منه.

كان ينظر إلى مرآة التاكسي، ولم يكن يرى إلا انكسارات، أطيافًا متراكبة لوجهه، كأن الزمن أخذ ملامحه وقسمها بين لحظات من الخيبة واليأس. ولكن تلك المرآة لم تكن مجرد زجاج، بل نافذة تطل على عالمه الداخلي، عالم مليء بالصراخ المكتوم والأسئلة التي لم تجد جوابًا. هل كان ترافيس ضحية، أم أنه كان انعكاسًا لهذه المدينة، مرآتها التي لا يريد أحد النظر فيها؟

كان المارة يعبرون الطريق أمامه، وجوههم مثل أقنعة غريبة لا تنتمي لعالمه. أضواء النيون كانت تزين الليل ولكنها تبدو بلا روح، كأنها تصرخ بلغة لا يفهمها ترافيس. كان يشعر أن الزمن حوله يمضي بسرعة، لكنه كان عالقًا في فقاعة، فقاعة زمنية لا يستطيع كسرها.

كانت لحظة دخول ترافيس بيكل إلى المتجر الصغير أشبه بنقطة مفصلية في انحداره نحو هاوية اللاعودة. كان يحمل في يده المسدس الذي لا يفارقه وكأنه صار امتدادًا لجسده. الليل وأضواء النيون الباهتة، والأرصفة المبللة بمياه الأمطار، كلها أضفت على المشهد عبثية أشبه بالكابوس، وكأنك في فضاء هش لا ينتمي لأي واقع مألوف.

هل كان ترافيس هنا من أجل البقالة.أم أن وجوده في هذا المكان طقس غير مخطط له، وكأن قوى غامضة ساقته إلى هناك، ليواجه نفسه وجهاً لوجه. في لحظة ما، دخل السارق، شاب متوتر، يتقلب بين الجشع والخوف، بدا وكأنه انعكاس آخر لترافيس نفسه، صورة مشوهة أخرى في مجتمع سحق روح الشباب وألقاهم إلى الشوارع. عندما سحب السارق مسدسه وأمر البائع بإفراغ صندوق النقود، تجمد الزمن للحظة. بالنسبة لترافيس، لم يكن هذا إلا لحظة مواجهة مع كوابيسه، مع رغبته الملتوية في أن يصبح قاضيًا وجلادًا. لم يتردد، لم يفكر، رفع مسدسه وأطلق الرصاصة. الصوت كان أشبه بصدى فراغ داخلي أكثر منه دويًا ماديًا.

الجثة ترنحت وسقطت، وكأنها دمية قطعت خيوطها. لكن وجه ترافيس لم يتغير. لم يكن هناك نصر في تعابيره، ولا حتى صدمة. فقط برود مميت، وكأن ما حدث كان شيئًا مقدرًا منذ البداية، وكأنه يتحرك وفق سيناريو مكتوب مسبقًا.

المشهد ليس مجرد فعل عنيف؛ إنه رمز لتحول ترافيس من إنسان مضطرب إلى آلة تنفيذ للعنف. لم يعد مجرد رجل غاضب يبحث عن خلاص شخصي، بل أصبح فكرة بحد ذاتها، فكرة لا تعرف الرحمة ولا الحدود. وكأنه هو نفسه الرصاصة التي انطلقت ولن ترجع، كان إعلانًا مدويا للعالم أنه قرر أن يتحول ليصبح شيئًا آخر.

ترافيس بيكل، الشخصية التي رسمها مارتن سكورسيزي بعناية، تجسد روحًا ممزقة في قلب مدينة تعج بالصخب والانحلال. عندما نشاهده يقود سيارته عبر شوارع نيويورك، يهيمن إحساس بالعزلة العميقة، كأنما الرصيف الممتد والمباني العالية تحاصره أكثر مما ترحب به. كل انعكاس في زجاج النوافذ يحمل صورة مشوهة لنفسه، وكأن المدينة بأسرها أصبحت مرآة تعكس قبحًا داخليًا لا يستطيع ترافيس إنكاره.

ترافيس كان يرى نيويورك كائنا حيا، يتنفس الفوضى والضجيج، يرى فيها الشوارع التي لا تنام، لكنها ليست مضاءة بالنجوم كما في الأحلام، بل بالنيون الباهت الذي يفضح الأرواح الضائعة. يرى في كل زاوية وجهاً عابراً، ملامح غارقة في اللامبالاة، أو أخرى مشوهة بالقلق. إنها ليست مجرد زحام، بل عزلة جماعية، كل واحد منهم يعيش في قوقعته، تماماً كما يعيش هو في سيارته.

يرى الأطفال يركضون في الشوارع، ويفكر كم من الوقت سيمر قبل أن يبتلعهم هذا العالم؟ يرى النساء المارات، بيتسي هنا وهناك في كل وجه، لكنه يدرك أنهن بعيدات، كما لو أنهن يعشن في بعد آخر، حيث لا تصل نداءاته. أما الرجال، فهم بالنسبة له أشباح، يمشون بخطى روتينية، يملكون أجساداً لكن أرواحهم غائبة.

في أحد المشاهد المبكرة، نسمعه يتحدث عن شعور القرف الذي يعتريه تجاه ما يراه كل ليلة. الكلمات ليست مجرد وصف، بل هي أشبه بصلاة مظلمة لرجل يقف على شفا الهاوية. يقول عن نيويورك: “في كل ليلة أعود للمنزل، أرى القذارة تغمر الأرصفة، أرى الحثالة تمشي بيننا، أتمنى لو يأتي مطر ليغسل هذه المدينة بالكامل”. هذه العبارة تكشف عن رؤيته للعالم كمكان ملوث يحتاج إلى تطهير، لكنها في الوقت ذاته تشير إلى اضطرابه الداخلي، فهو يرى العالم من خلال عدسة مظلمة، والعنف هو الحل الوحيد الذي يستطيع تخيله.

تمكن شعور العزلة من ترافيس

تلك العزلة تتجلى بوضوح في مشهده مع زميله السائق. عندما يشتكي له ويقول: “في عقلي أشياء شريرة”، يبدو أن هذا الاعتراف هو أقرب ما وصل إليه للتعبير عن ضعفه. أما المشاهد التي يتابع فيها بيتسي، الموظفة في حملة تشارلز بالانتاين، فهي تحمل طبقات من الغموض والاضطراب.

في البداية، نراه يتصرف كما لو أنه وجد معنى جديدًا لحياته عبرها، لكنه سرعان ما يدمر هذا الوهم عندما يأخذها إلى عرض سينمائي إباحي. المشهد هذا هو انعكاس لعدم قدرة ترافيس على فهم العلاقات الإنسانية الطبيعية. إنه يرى العالم من منظور مشوه؛ حيث تتحول حتى لحظات الأمل المشرقة، إلى دليل آخر على عجزه عن التواصل مع الآخرين.

هل لاحظت كيف أن هذه الخطوط الفاصلة بين ترافيس وبين الناس، تزداد وضوحًا مع تطور حالته، عندما يبدأ في رؤية نفسه كمُطهِّر للعالم، يصبح الحاجز بينه وبين الواقع أكبر.

عندما وقف أمام البنت وسألها عن اسمها، كانت محاولته تلك رغبة خجولة في التواصل الإنساني، لكنه وكعادته، لم يفهم اللغة الاجتماعية المناسبة لذلك. البنت لم ترد عليه لأنها شعرت بعدم الارتياح، ترافيس، دون أن يدرك، كان يتصرف بطريقة تجعله يبدو غريبًا وغير مألوف.

عندما يناديها المدير، الموقف يتحول إلى لحظة مُذلة، لكن ردة فعله تكشف الكثير عن شخصيته. ترافيس، بدلاً من أن يغادر وقد هزمه الرفض، يحاول أن يعيد ترميم مشهده الخاص، ليبدو كأنه جزء من “المشهد الطبيعي”. تصرفه بشراء الفشار والحلويات يتحول إلى فعل رمزي. هو لا يريد الفشار، ولا يحتاج للحلويات، لكنه يحاول أن يبدو طبيعيًا.

لكنه مرة أخرى، لا يدرك أنه داخل سياق غريب؛ فهو في سينما تعرض أفلامًا إباحية، وهذا يعكس جانبًا ساخرًا أو فكاهيًا من المشهد.

سكورسيزي يضعنا أمام سؤال وجودي عن الغربة الإنسانية: هل الغربة هي أن يُقصيك الآخرون، أم أن تكون غير قادر على فهمهم؟ ترافيس، على الرغم من وجوده في قلب نيويورك المكتظة بالبشر، يعيش في عالم خاص يتقاطع أحيانًا مع العالم الخارجي، لكنه لا ينجح أبدًا في اختراقه.

هنا تأتي النساء في حياة ترافيس، شخصيتين تمثلان طرفي الوجود الأنثوي في نظره. إحداهن، بيتسي والتي جسدت دورها باتقان الممثلة سيبيل شيبرد، وهي الصورة المثالية للنقاء، الفتاة الطاهرة التي يراقبها عن بعد، كأنه يشاهد حياة لا يمكنه الوصول إليها. أما الأخرى، إيريس والتي لعبت دورها الممثلة القديرة جودي فوستر في بداياتها، إيريس كانت ضحية مجتمع يبتلعها في عالم من العنف والانحلال.

في أول لقطة تظهر فيها “بيتسي”، الحبيبة التي يراقبها ترافيس من بعيد، كان مارتن سكورسيزي، المخرج العبقري حاضرًا يظهر في الكاميرا وينظر لبيتسي. سكورسيزي وضع الكاميرا بحيث يشعر المشاهد كأنه يراقب مع ترافيس. كما أن حركة الكاميرا البطيئة والثابتة تحمل بداخلها توترًا وشغفا، وكأننا نشارك ترافيس حالته النفسية المضطربة. في هذه اللحظة، يخلق سكورسيزي عالمًا حيث تصبح “بيتسي” رمزًا لما ينقص ترافيس في حياته، تجعل من هذه اللحظة نقطة تحول في عقلية ترافيس. هنا، يبدأ وهمه الخاص في التبلور، حيث تصبح بيتسي فكرة، فكرة عن الخلاص والجمال الذي يمكن أن ينقذه من ظلامه الداخلي.

لكن التحول الكبير في الشخصية يأتي مع قرار ترافيس أن يأخذ على عاتقه تطهير العالم من الفساد. وهنا يظهر العمق النفسي المظلم في الكتابة والإخراج، في المشاهد الأخيرة، حين يحلق ويرسم “موهوك” على شعره، يبدو وكأنه يدخل في طقس تحولي. لحظة يتحد فيها مع هويته المدمرة.

أداء روبرت دي نيرو

روبرت دي نيرو، بأدائه المذهل، لا يجسد شخصية ترافيس بيكل فحسب، بل يصنع منها حالة نفسية مركبة، تنبض بالحياة والاضطراب، وكأنما الكاميرا لا تراقب ممثلاً يؤدي دورًا، بل ترصد روحًا حقيقية في صراع دائم، وقد نجح في جعل ترافيس أيقونة سينمائية لا تُنسى.

في كل لحظة من ظهوره على الشاشة، كانت طريقة مشيته، خطواته المتثاقلة كأنما يحمل فوق كاهله عبء عالم بأكمله، أو جلوسه خلف مقود التاكسي، حيث يبدو محاطًا بضجيج المدينة لكنه معزول تمامًا. دي نيرو لا يكتفي بتأدية الشخصية، بل يتلبسها، كما لو أنه يعبر بالفعل عن عزلة الإنسان الحديث في عالم بات يفتقر إلى الروابط الحقيقية.

نبرة صوته المنخفضة، المليئة بالتردد والشك، ثم انفجارات الغضب المفاجئة، كانت ترسم منحنيات شخصية ترافيس بشكل بالغ الإقناع. تحضيرات دي نيرو للدور عكست مدى التزامه بفن التمثيل. لقد قاده الشغف إلى العمل فعليًا كسائق تاكسي في نيويورك لفترة قبل التصوير، ليعيش حياة ترافيس بكل تفاصيلها اليومية، ليفهم إحساس العزلة والإرهاق. يقال إنه قطع آلاف الأميال في الشوارع ليكتسب تلك العفوية والارتجالية التي تظهر في أدائه.

دي نيرو استخدم حركاته المتوترة، التشنجات الصغيرة في وجهه، أو حتى الطريقة التي يتناول بها الطعام. كل تفصيلة كانت تعكس ما يدور داخل عقله: الغضب، الحيرة، الانكسار. أضف إلى ذلك التحول الجسدي الواضح عندما بدأ ترافيس في الإعداد لمهمته “التطهيرية”. تدريباته البدنية، طريقة وقوفه، وحلاقة شعره أصبحت رمزًا للعنف والتحول الداخلي.

لكن أعظم ما في أداء دي نيرو هو تلك الإنسانية التي أضافها لترافيس. على الرغم من كونه شخصية مضطربة وعنيفة، استطاع دي نيرو أن يجعلنا نتعاطف معه في لحظات. عندما يحاول الاقتراب من بيتسي، يظهر كطفل ضائع، يبحث عن القبول والحب. حتى في مشهد انفجاره العنيف، لا يمكننا أن ننكر أنه يعبر عن ألم داخلي عميق. هذا المزج بين الجنون والإنسانية هو ما جعل أداء دي نيرو خالدًا.

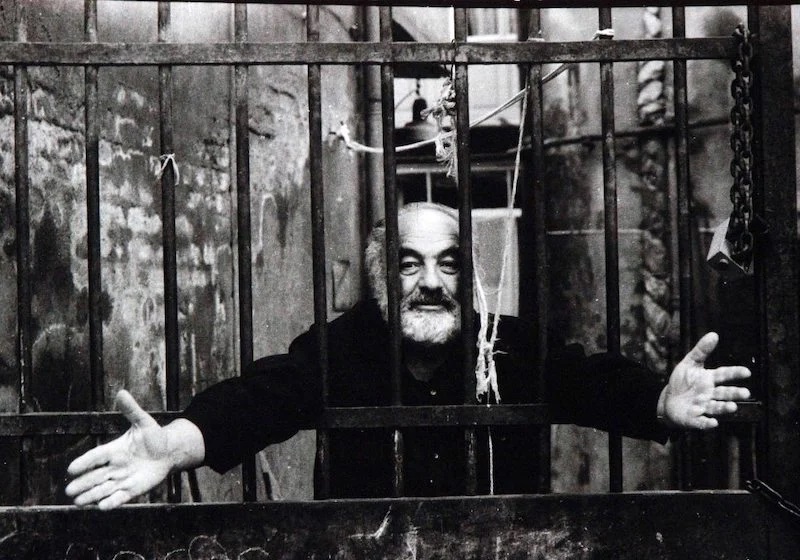

تمثيل مارتن سكورسيزي

أما مارتن سكورسيزي فهو قصة أخرى، لا كمخرج بارع فقط، بل كممثل أيضا في دور راكب داخل تاكسي ترافيس، يجلس سكورسيزي في المقعد الخلفي، وجهه مظلل جزئيًا، صوته هادئ لكنه يحمل توترًا مضغوطًا، كأنما الرجل نفسه جزء من تهافت نيويورك القاسي على رأس ترافيس.

سكورسيزي في دوره الصغير يحقق أكثر مما يفعله العديد من الممثلين في أدوارهم الكبيرة. الطريقة التي يتحدث بها، ذلك البطء المتعمد كأنه يسدد للكلمات قبل أن يطلقها، يضفي على الحوار طابعًا من الغرابة والجنون المكبوت. يتحدث عن زوجته التي تخونه مع رجل أسود، ويصف مشاعر الغيرة والغضب التي تلتهمه. نبرة صوته تزداد قسوة بشكل تدريجي، وكلما اقترب من كشف نواياه العنيفة، يصبح المشهد أشبه بانفجار نفسي مكتوم.

العينان هما مفتاح الأداء هنا. سكورسيزي يثبت نظراته نحو الأمام، لكنه بين الحين والآخر يرسل نظرات خاطفة نحو ترافيس من المرآة. تلك النظرات، رغم قصر مدتها، تبدو كأنها تلتقط روح ترافيس المتخبطة، وكأن هناك رابطًا خفيًا بين الرجلين. كلاهما يطفحان بالغضب، كلاهما يشعران بالعزلة، وكلاهما يبحثان عن طريقة ليصبّا سخطهما على العالم.

لكن ما يجعل هذا المشهد عظيمًا هو التوتر الصامت الذي يخلقه سكورسيزي. ترافيس في المقعد الأمامي يظل صامتًا تقريبًا، لكن وجهه يعكس قلقًا داخليًا، كأنه مرآة تعكس اضطراب الراكب. المشهد يتحول إلى حوار غير معلن بين شخصيتين تمثلان صورتين مختلفتين لنفس الروح الضائعة. سكورسيزي، بتجسيده لهذه الشخصية، يقدم انعكاسًا آخر للعنف الكامن في نيويورك، ذلك العنف الذي لا يأتي هنا من الرفض والعزلة، بل من الغيرة والخيانة هذه المرة.

ما يثير الإعجاب في أداء سكورسيزي هو فهمه العميق للزمن السينمائي. كان يستغل كل لحظة من حضوره أمام الكاميرا ليخلق توترًا نفسيًا خفيًا يتسرب إلى أجواء الفيلم بأسره. رغم أنه يظهر بشكل سطحي وكأنه مجرد زبون عادي، إلا أنه كان يستخدم الوقفات في حديثه ليزرع بذرة في عقل ترافيس، كل تنهيدة، كل نظرة خاطفة، كانت مدروسة بدقة. المشهد لم يكن مجرد استعراض للجنون أو الغيرة، بل كان إعلانًا عن حالة من الاغتراب الأخلاقي، كأن هذا الرجل هو جزء من تلك المدينة التي تستهلك أرواح سكانها وتدفعهم نحو الهاوية.

وتمر اللحظات ويغادر الرجل التاكسي، يترك خلفه أثراً لا يُمحى. كلماته تبقى عالقة في أذن ترافيس، كما في أذن المشاهد. سكورسيزي، في دقائقه القليلة على الشاشة، يؤكد مرة أخرى أنه يفهم كيف تُزرع هذه الإيحاءات في روح الفيلم، لتبقى عالقة في العقول، كشوكة صغيرة تضرب بإلحاح وتخترق اللاوعي فيها.

ربما ظهور سكورسيزي هو نوع من البصمة الفنية التي لا يمكن أن تخطئها عين، تلك البصمة التي تجعلنا ندرك أن كل شيء في هذا الفيلم مقصود وصُمم بعناية ليكشف عن أعماق النفس وصراعاتها التي لا تنتهي. سكورسيزي كأنه يضع توقيعه في تلك اللحظة، ليقول للمشاهد: “أنا هنا، وكل شيء مقصود تماما، وأمسك بإحكام بالخيوط التي تشكل الصورة المزدوجة لعالم ترافيس”.

هذه اللمسات الدقيقة هي ما يجعل مارتن سكورسيزي مخرجًا استثنائيًا. حتى وجوده الصامت في خلفية مشهد بسيط يحمل ثقلًا معنويًا كبيرًا، يعبر عن رؤيته الفنية العميقة ويذكرنا بأن كل تفصيلة، مهما بدت صغيرة، تخدم غاية أكبر في خلق عالم الفيلم.

نرى هنا موهبة التمثيل عند سكورسيزي التي تكاد تضارع موهبة دي نيرو، تدفع هذا الحديث ليكون المحفز لترافيس، فهو يشعر بمشاعر مشابهة من العزلة والاحتقار للعالم، وها هو الآن يفكر جدّيا في الانتقام على طريقته الخاصة.

ترافيس يبدأ في سماع كلمات الرجل بوجه خالٍ من التعبير، كأنما العالم من حوله قد توقف للحظة، لكنه في الحقيقة لم يكن خالياً تماماً. داخله كان يغلي، تتصارع فيه مشاعر مختلطة بين الترقب والغضب والانفصال عن الواقع. الرجل الجالس خلفه في المقعد الخلفي يشير إلى نافذة مضاءة في طابق علوي، كأنه يشير إلى نهاية حلمه وحياته، يقول إنه يريد قتلها، قتلها وكل من معها. الرجل يتحدث، لكن صوته يتحول تدريجياً إلى صدى داخلي لترافيس نفسه، كأنما يعيد له شعوراً مألوفاً، أن المدينة تتآمر ضد كل شيء يمكن أن يكون نقياً أو صادقاً.

المشهد يحمل بُعدًا فلسفيًا أيضا. فسكورسيزي بطريقته الفجة، يثير في ترافيس فكرة “التطهير” الشخصي عن طريق العنف. إنه يربط بين “العنف” و”العدالة”، كما لو أن ترافيس في لحظة حاسمة، سيدرك أن العالم لا يمكن إصلاحه إلا من خلال العنف.

السبعينيات، تلك الفترة التي تضج بالتجارب السينمائية الجريئة والتنافس المحموم بين الأفلام، وتسعى إلى امتلاك قلوب الجماهير والنقاد معاً، خرج مارتن سكورسيزي من رحم الحيرة والبحث عن صوته الخاص، ليقدم “تاكسي درايفر” كأيقونة سينمائية تتحدى كل الأعراف. القصة لم تبدأ من النص بحد ذاته، بل من ذلك التوق المتوقد داخل سكورسيزي ليصنع شيئاً يلامس عمق النفس البشرية، حيث تعجّ المدينة بالضوضاء لكن الروح تصرخ في صمت مطبق. كان سكورسيزي يسعى لفيلم لا يغازل المشاعر السطحية، بل يحفر في قاع الجراح التي نخفيها.

تحقيق الحلم

الطريق إلى تحقيق الحلم لم يكن ممهداً بالورود. النص الذي كتبه بول شريدر كان أشبه بمذكرات مكتوبة بدم الحيرة والغضب، مستوحى من عزلته الشخصية في نيويورك الموحشة. عندما قرأه سكورسيزي، شعر كأنه يعثر على مرآة تعكس شغفه وقلقه الخاص، لكن تمويل الفيلم كان معضلة كبرى. شركات الإنتاج لم تكن تتصور أن قصة عن سائق تاكسي وحيد، يتجول في شوارع نيويورك الكئيبة ليلاً، ويحمل بداخله براكين من الاغتراب والغضب، يمكن أن تلقى نجاحاً. لم يكن المشروع يحمل بريق الأفلام التجارية، ولا حتى زخارف السينما الطموحة، بل كان كائناً غريباً، يصعب تصنيفه وتلميعه.

على أن سكورسيزي، في هذه المواجهة، بدا كحائط مستحيل الاختراق، كان كمن يخوض معركة لا تُحسم بالمنطق وحده. فكرة الفيلم كانت أشبه بمخاطرة مجنونة، رهن فيها كل شغفه وسمعته في سبيل إخراج رؤية يرى فيها جزءًا من روحه. كان عليه إقناع المنتجين بأن هذا السرد الكئيب والغامض يحمل حقيقة أعمق، وأن شوارع نيويورك التي صورها النص ليست مجرد خلفية، بل هي بطلٌ موازٍ يشارك ترافيس أزمته ويؤججها.

قلة من استعدوا لتقديم الدعم، وحتى تعاونهم هذا، كان غير تقليدي ويحمل الكثير من المخاطر الاستثمارية، كل دولار تم صرفه كان محسوباً بدقة، واختيارات الإضاءة والديكور والموسيقى، كانت تأتي في معظم الأحيان بتروٍ وتفكير عميق، حول كيفية الحد من التكاليف مع الحفاظ على أصالة الرؤية.

في هذه اللحظة كان سكورسيزي يواجه تحديًا آخر، وهو كيفية يصارع لتنفيذ تلك الرؤية في ظل ظروف قاسية. جزء من الإبداع كان في تقديم المدينة نفسها كأحد “الأبطال” في القصة، مما جعل تصويرها أمرًا محوريًا. رغم القيود المالية التي كانت تلاحق الفيلم، استطاع سكورسيزي، ببراعة لا تُضاهى، أن يحوّل نيويورك إلى شخصية بحد ذاتها، مستخدمًا شوارعها الضيقة ومبانيها القديمة كخلفية حيّة لمدينة تلتهم كل من يطأها.

حتى اليوم، يعتبر “سائق التاكسي” مثالًا رائعًا على كيفية تحويل التحديات المالية إلى فرص إبداعية، وكيف يمكن لفيلم، رغم موازنته المحدودة، أن يخلق تجربة سينمائية دائمة الأثر.

عندما خرج الفيلم للنور عام 1976، كان مثل صرخة في وجه العالم. تلك الموسيقى التي ألفها برنارد هيرمان في آخر أعماله، تلك الإضاءة التي تجعل نيويورك تبدو كجحيم أرضي، وتلك المشاهد التي يتحول فيها ترافيس من شخص عادي إلى قنبلة موقوتة، كانت كلها تفاصيل لا تُنسى.

لم يكن هذا مجرد فيلم، بل كان إعلاناً عن قدوم سكورسيزي كواحد من أعظم مخرجي السينما، الذي أثبت أن الإصرار والإيمان بالفن يمكن أن يتغلبا على كل العقبات.

روح عظيمة صبّها مارتن سكورسيزي في هذا الفيلم، ثم جاءت موسيقى برنارد هيرمان لتبث روحا لا تقل عظمة هي الأخرى. كان ذلك التعاون الأخير له قبل وفاته، وكأنه كان يكتب موسيقى الوداع. المزج بين ألحان الساكسفون الحالمة، والإيقاعات الثقيلة يخلق إحساساً بأنك محاصر، وكأنك تسمع صوت المدينة وهي تحتضر. الموسيقى كانت شريكا في السرد، تُخبرك بما لا تقوله الصورة.

ما يجعل هذا الفيلم ثورة على الأفلام الكلاسيكية النمطية هو جرأته في كسر القوالب الجاهزة. في زمن كانت فيه الأفلام تسعى لطمأنة الجمهور، جاء تاكسي درايفر ليكون تجربة مربكة ومزعجة. سكورسيزي لم يقدم ترافيس كبطل تقليدي يسعى للخير أو يحقق عدالة واضحة. بل قدمه كإنسان ضائع، يعيش في هامش المجتمع، تتصارع داخله قوى الخير والشر دون أن يعرف طريقاً واضحاً.

الصورة السينمائية هنا تختلف تماماً عن السينما الكلاسيكية. اختار سكورسيزي تصوير نيويورك كمدينة مشوهة، تتنفس عبر دخان المصانع وأنوار الشوارع الباهتة. الإضاءة الداكنة والموسيقى المتناقضة، التي تمزج بين الحلم والكابوس، تجعل من المدينة كياناً حياً، يبتلع الشخصيات ويدفعها إلى حافة الجنون. كل شيء في الفيلم، من الكاميرا التي تتبع ترافيس كظله، إلى الإيقاع الذي يتصاعد ببطء ثم ينفجر فجأة، يصنع تجربة سينمائية فريدة.

“سائق التاكسي” هو مانيفستو فني يعلن تمرد سكورسيزي على الأساليب التقليدية في السرد والبناء. إنه فيلم عن الوحدة والضياع، لكنه أيضاً فيلم عن المدينة كوحش، وعن الإنسان الذي يحاول النجاة منها، أو ربما التماهي معها. الأفلام الكلاسيكية النمطية كانت تقدم العالم كنظام يمكن إصلاحه، أما هنا، فالعالم هو الفوضى بعينها، وترافيس بيكل ليس مصلحاً، بل انعكاساً لهذه الفوضى.

مشهد المواجهة في النهاية، حيث يدخل ترافيس إلى وكر الدعارة لإنقاذ آيريس، هو انفجار لكل هذا القلق والغضب المكبوت. الدماء التي تتطاير والجدران الملطخة ليست مجرد عنف بصري، بل ترجمة مباشرة لفوضى نفسية داخلية. موسيقى برنارد هيرمان الحزينة، ظلال المدينة التي تعكس هشاشة النفس، وإيقاع الكاميرا الذي يسير على حافة الجنون. جاءت وكأنها لوحة ترسمها أياد خفية، صنعت من هذا العمل مرآة سحرية تتغير مع كل زمن. ففي كل عصر يشاهده جمهور جديد، يكشف عن وجه جديد للعزلة، للاغتراب وللصراع الإنساني الذي يبدو أنه لا ينتهي.

سكورسيزي، سواء كنا نوافقه أم ننتقده، قد نجح في ترك بصمة لا تمحى، ونجح في جعلنا نتحدث عن Taxi Driver بعد ما يقارب خمسين عامًا من إصداره. مع كل إعادة مشاهدة، يبدو كأنه يهمس لك بأن الأسئلة التي يطرحها لا تزال حيّة، وأننا، كأفراد، قد نجد أنفسنا في صراع مشابه مع المدينة، مع الوحدة، ومع حدود إنسانيتنا.

إنه فيلم لا يستهلك نفسه مع الزمن، بل يكبر كلما عدت إليه، يريك تفاصيل جديدة في كل مرة، ويجعلك تعيد التفكير في معنى البطولة، في حدود الأخلاق، وفي تلك الخيوط الرفيعة التي تفصل بين الجنون والإنسانية. وكيف يمكن للسينما أن تكون سؤالاً وجودياً يجعلنا نتأمل ونفكر عميقا فيما حولنا. الرسائل العميقة عن الوحدة والعزلة والصراع الداخلي الذي لا يمكن الهروب منه. هذه التفاصيل الصغيرة التي قد يمر عليها المشاهد بشكل سريع، هي التي تجعل من هذا الفيلم تجربة شعورية عميقة تبقى في ذهنك طويلاً بعد مشاهدته.