“حياة في الوطن والسنيما”: كتاب مثير عن حياة حافلة بالعطاء

أمير العمري

في عام 2010 أصدرت كتابا بعنوان “حياة في السينما” تناولت في معظمه، تجربتي مع التجمعات الثقافية السينمائية في مصر في سنوات السبعينيات وما اكتنف التجربة من مشاكل وصعوبات، كما رصدت العلاقة بين هذه الحركة الثقافية وبين الأحداث والمتغيرات السياسية التي عرفتها مصر في تلك الفترة.

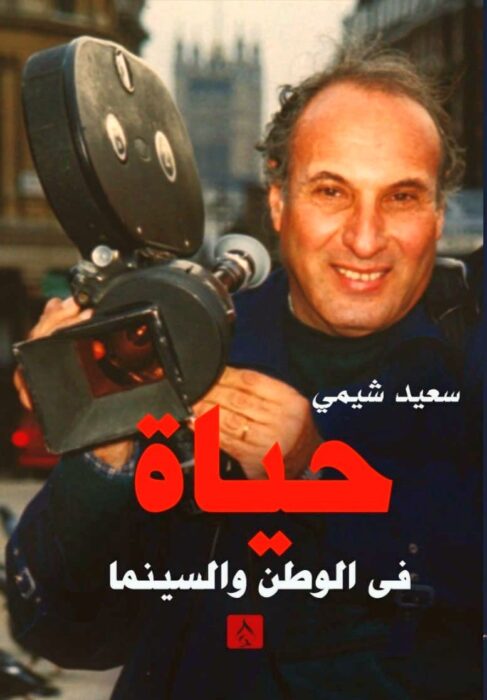

وفي 2025 صدر كتاب “حياة في الوطن والسينما” لمدير التصوير الكبير سعيد شيمي، يروي فيه سيرة حياته وعلاقته بالسينما ويربط بينها وبين ما وقع من تطورات سياسية واجتماعية خلال تلك السنوات، منذ مولده في عام 1943 حتى يومنا هذا، متعه الله بالصحة والسعادة.

في الكتاب الكثير من التفاصيل المثيرة، سواء على صعيد الحياة الشخصية للمؤلف، أو بين طيات تجربته الطويلة العميقة في التصوير السينمائي والعمل السينمائي عموما، خصوصا حينما يتوقف أمام بعض التجارب التي يعتبرها الأهم في مسيرته، سواء من الناحية التقنية، أو بوجه خاص، من الناحية “الوطنية”، فكتاب سعيد شيمي يعبر في كل صفحة من صفحاته عن ارتباطه بفكرة “الوطنية” بالمعنى البسيط المباشر الذي يعني حب الوطن والولاء له، من دون انحيازات أيديولوجية أو سياسية محددة، وفي الكثير من صفحات الكتاب حديث عن تاريخ مصر، وأحداث التاريخ وما يمكن أن نخرج به من دروس، ومن هذه الأحداث، شهادته على حركة 23 يوليو عندما رأى بعينيه وهو طفل صغير، الدبابات والمدافع في محيط قصر عابدين بالقاهرة، أي قصر الملك فاروق الذي حاصره ضباط يوليو، وكان سعيد يقطن في الميدان نفسه ويطل على القصر.

وهو يستطرد كثيرا بعد ذلك في وصف مناقب تلك الحركة التي يعتبر أنها غيرت تاريخ مصر الى الأفضل، في انحيازها الى البسطاء، ونقلت المصريين من حال إلى حال أفضل.. وغير ذلك من الخطاب الذي ينحاز سياسيا الى المسار الناصري بشكل عام دون حاجة إلى التعمق في فهم آليات التغيير ومساراته وتعقيدات التجربة وما اكتنفها من مشاكل وتقلبات وتناقضات وصراعات نشأت من داخلها، وألقت بظلالها الكثيفة على “الوطن”. لكن هذا ليس مطلوبا بالطبع من سعيد، فالتحليل السياسي ليس دوره، ولا ضمن اهتماماته، لذا فهو يكتفي بالانطباعات الشخصية التي تصبغ الكتاب كله، حتى عندما يتوقف أمام حرب 1967 أو غيرها من الحروب (الاستنزاف، أكتوبر 1973) فأهم ما كان يشغله كشاب مولع بالتصوير السينمائي، هو تسجيل الحدث، وتوثيقه للتاريخ، وكيف يمكن استخدام الفيلم في دعم “الروح الوطنية”. وحتى عندما قرر إخراج فيلم تسجيلي، اختار شخصية محمد مهران، وهو أحد رجال المقاومة الشعبية في مدينة بورسعيد لعدون 1956، لكي يصنع عنه فيلم “حكايةٌ من زمن جميل” (1997)، لكي يوثق مقابلة طويلة مع مهران، مع لقطات أرشيفية من العدوان وصور من المدينة نفسها.

إن التاريخ كما يراه سعيد في كتابه هو التاريخ الوطني بالمعنى العام للوطنية، أي حب مصر بغض النظر عمن يحكمها، وكيف يحكمها، صحيح أنه يتوقف ويعبر عن شعوره بالاسى لما أصبحت عليه مصر بعد رحيل عبد الناصر، لكنه لا يمانع من تصوير حفل زفاف ابنة الرئيس السادات عام 1974، ثم تصوير السادات في احتفالية رفع العلم المصري فوق العريش عام 1979 أعلانا عن عودتها الى السيادة المصرية بموجب اتفاقية كامب ديفيد.

الأهم أنه يسرد في صفحات كثيرة تفاصيل تتعلق بسعيه لعمل أفلام تقدم الصورة “الوطنية” للمصريين، سواء من التاريخ أو الحاضر، فالأهم عنده هو الإنسان البسيط وليس السلطة، وفي جزء مثير يصور لنا بقلمه الاستقبال الحافل له من جانب عدد كبير من العمال في ورشات إصلاح السيارات، عندما ذهب لإصلاح سيارته، بعد العرض الأول على شاشة التليفزيون، لفيلم “الطريق إلى إيلات” (1993) وهو فيلم تليفزيوني من إخراج إنعام محمد علي، أدار سعيد شيمي تصويره، وكان يستخدم فيه للمرة الأولى على نحو احترافي كبير، التصوير من تحت الماء. وليس المهم هنا التوقف أمام مستوى الفيلم فنيا وفكريا وهل كان الترحيب بإنتاجه دعما لفكرة استخدام السينما في الدعاية السياسية للسلطة، هذا لا يهم، لكن الأهم أنه كان يرفع من الروح الوطنية، أي أن الجانب العاطفي المباشر ومدى تأثيره على الجمهور هو ما يهم بغض النظر عن فكرة توظيف المضمون لفكرة دعائية يرى أنها تخدم الوطن بالمعنى المثالي العام، إلا أنه قام أيضا، بتصوير أفلام أخرى تعتبر نماذج لسينما النقد الاجتماعي مثل “سواق الأوتوبيس” و”البريء” و”الحب فوق هضبة الهرم” لعاطف الطيب، و”الحريف” لمحمد خان” وغير ذلك من أفلام، لكنه لم يتوقف كما كان منتظرا أمام مثل هذه الأفلام بل اعتبر فيلما مثل “الكنز” (1993) تجربة فريدة لم تلق ما تستحق من جانب النقاد، وأنه صنعه كما يقول: “لأعلم الصغار قيم الماضي الجميل من خلال لغة تشدهم ويحبونها”. وكان سعيد شيمي هو الذي كتب وصور وأخرج هذا الفيلم ولكنه أغفل ذكر إخراجه للفيلم في الكتاب كما لم يتوقف طويلا أمام تجربة تصوير الفيلم في تركيا وافريقيا.

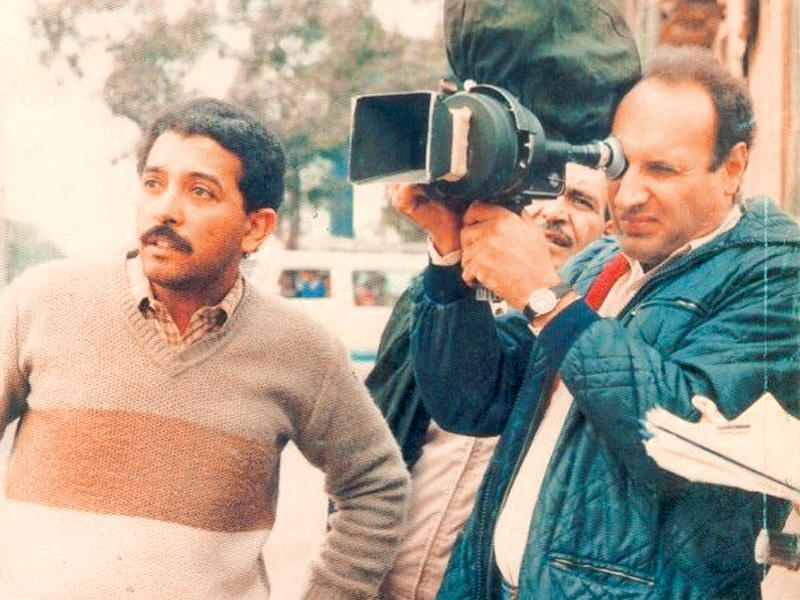

وكان من الطبيعي أن يتوقف طويلا أمام تجربة صديق عمره “ميمي” (أو محمد خان) في فيلمهما الأول معا “ضربة شمس” (1978) وكيف تمكن من تصوير الفيلم كله في المواقع الطبيعية في الشوارع، وتأثير الفيلم على حركة السينما الجديدة في مصر.

ومن الجوانب المثيرة الجميلة في الكتاب أيضا السردية الخاصة بعلاقة سعيد شيمي بمحمد خان، وتأثيره عليه، وكيف أمكن أن يعود خان الى مصر التي كان قد تركها مع والده الباكستاني الى لندن بعد أن “أممت” حكومة عبد الناصر استيراد الشاي ففقد الرجل عمله في مصر (طبعا سعيد لا يتوقف أمام هذه النقطة لأنه يعتبر التأميم حتى لاستيراد الشاي والقهوة، قرارا يصب في صالح الوطن!)، ثم كيف أصبح محمد خان مخرجا وتعاون الاثنان معا في أفلام كثيرة، لكن سعيد يمتنع عن ذكر تفاصيل الخلاف الذي وقع فيما بعد مع محمد خان وأدى إلى التوقف عن التعاون فيما بينهما وان طلت العلاقة الشخصية مستمرة وممتدة حتى وفاة محمد هان المفجعة لنا جميعا.

والواضح أن الكتاب بشكل عام، يبتعد عن تناول الكثير من الشخصيات التي احتك بها مؤلفه وربما تكون قد سببت له المتاعب، ويركز فقط على الإيجابي وهو اختيار يقصد به عادة الابتعاد عن المساس بالأشخاص طبقا للاعتقاد الشائع بين الشخصيات العامة في مصر، حتى لو كان هؤلاء الأشخاص يمارسون أدوارهم في ساحة العمل العام، حيث لا يمكن الفصل هنا بين الخاص والعام، لأن التصوير السينمائي نفسه ليس أداة منعزلة عن الواقع والعالم، بل في صلب عملية صنع الفيلم الذي يعرض بعد ذلك على الجمهور العام، ويلعب بالتالي دورا ما، إيجابيا كان أم سلبيا، في التأثير على الجمهور.

لا شك أن تأثير النشأة والعائلة واضح وبارز في الكتاب كما في كتب أخرى للمؤلف نفسه، خصوصا علاقته بجده الذي كان ضابطا في جيش أحمد عرابي ومنه تشرب قيم الانتماء الوطني، ولاشك كذلك، في تأثير الاهتمام الكبير بالصورة منذ الطفولة على عقلية الشاب سعيد الذي أصر عاما وراء عام، على دراسة التصوير السينمائي، وليس مثلا الإخراج السينمائي، لأنه اعتبر الصورة هي أساس التعبير الدرامي في الفيلم وهو أمر صحيح الى حد كبير. وهو يروي كيف فشل لمرات عدة، في الالتحاق بمعهد السينما الى أن جاء العميد الجديد للمعهد، أحمد الحضري، الذي جعل اختيار الطلاب على أساس المعرفة والكفاءة لا الوساطة والمحسوبية.

يتضمن الكتاب أيضا وقفات مثيرة أمام بعض تجارب التصوير خصوصا في ساحة المعركة إبان حرب أكتوبر 1973، أو في تصوير بعض الأفلام الروائية كما في الفيلم التليفزيوني “الطريق إلى إيلات” وكيف تم التحايل على الإيحاء بالواقعية في تصوير اللقطات للمدمرة الإسرائيلية وهي تحت الماء وغير ذلك من تفاصيل فنية وتقنية دقيقة.

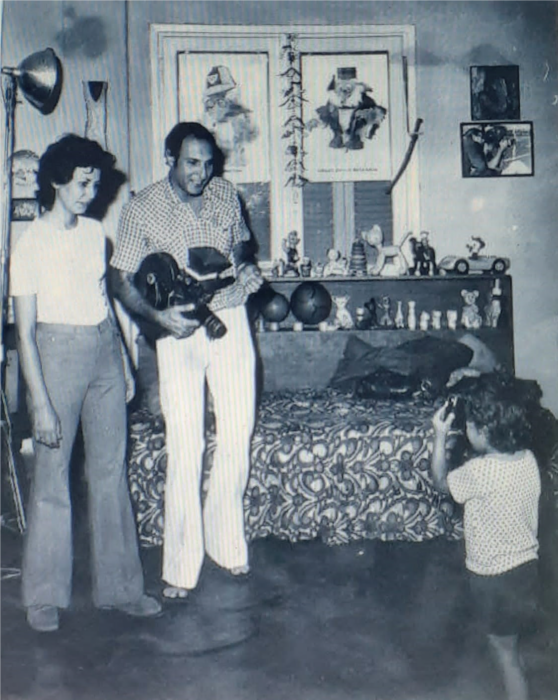

وبينما كان سعيد حذرا في تناول الأشخاص المرتبطين بالعمل العام، سواء كشخصيات رسمية أو سينمائية، مكتفيا بانتقاد التغيرات التي شهدتها مصر بعد رحيل جمال عبد الناصر بشكل عام، إلا أنه كان صريحا في سرد تفاصيل كثيرة من سيرة حياته الشخصية، حبه الأول ثم زواجه من المصورة السينمائية أبية فريد التي أنجن منها ابنه الأكبر، ووفاتها المفجعة وهي في عز الشباب، ثم زواجه الثاني الذي لم يستمر طويلا، من سيدة لم يذكر اسمها، والتي أنجبت منه ولدا حرمته من رؤيته ربما حتى يومنا هذا، ثم زواجه الأخير من السيدة أمل فؤاد، واستمرار هذا الزواج لأكثر من أربعين عاما ويصفها بأعذب الكلمات وأكثرها تعبيرا عن العرفات والوفاء.

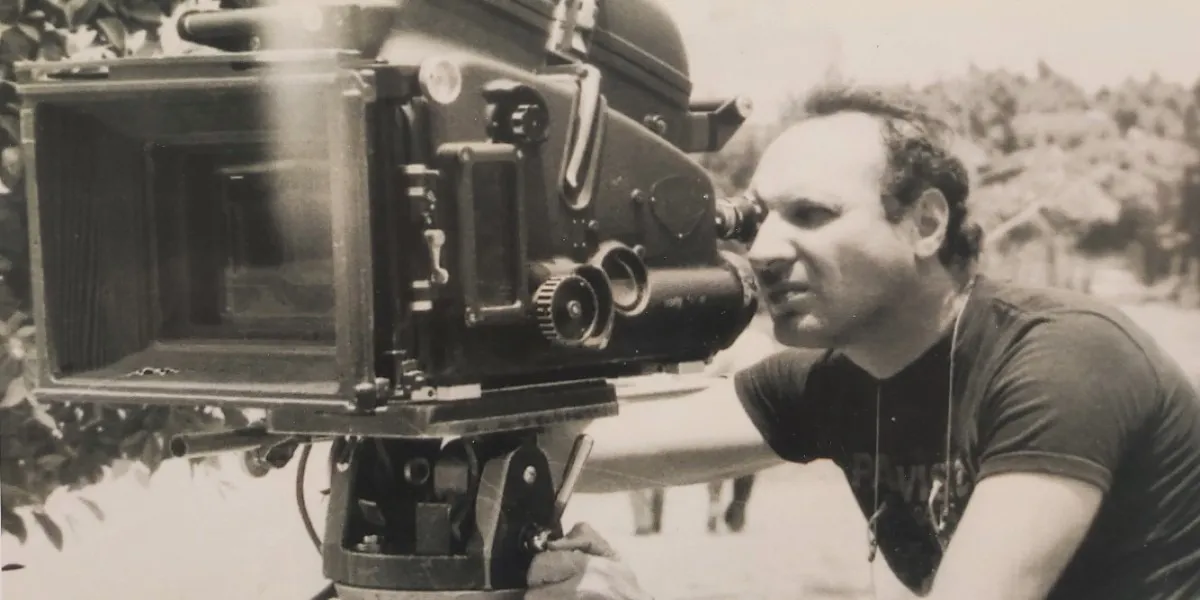

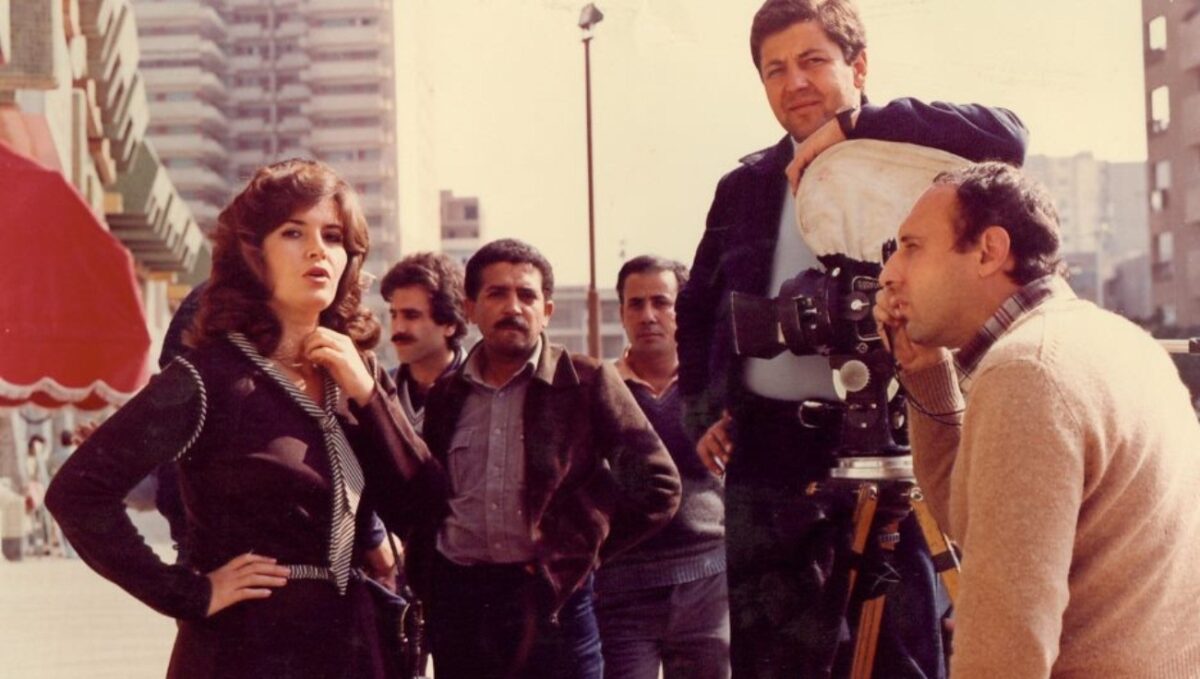

ولعل من أكبر ميزات الكتاب أرشيف الصور الهائل الذي يحفل به والذي يستخدم في دعم كل ما يأتي (أو معظمه) من أحداث وأفلام وتجارب بل وصور عائلية في مناسبات كثيرة أيضا. ولذلك يعتبر الكتاب سردا مصورا لتاريخ صاحبه، المصور السينمائي، الذي عشق الصورة، وارتبط ارتباطا عضويا بالكاميرا إلى حد أن أصبحت- كما يقول- جزءا من جسده.

الكتاب أخيرا، تجربة مثيرة في كتابة السيرة الذاتية، يجب أن يقرأه كل عشاق السينما وخصوصا التصوير السينمائي، لكي يتعلموا من كفاح صاحبه الطويل من أجل “تطوير” وسيلته الفنية، والبحث عن كل جديد في مجال التصوير، وكيف أمكن أن يضيف إلى عدد كبير من الأفلام التي قام بتصويرها، من الناحية التقنية، ومن ناحية التعبير بالصورة.