حكايات الزمن بين تاركوفسكي وجوهر السينما الإيطالية

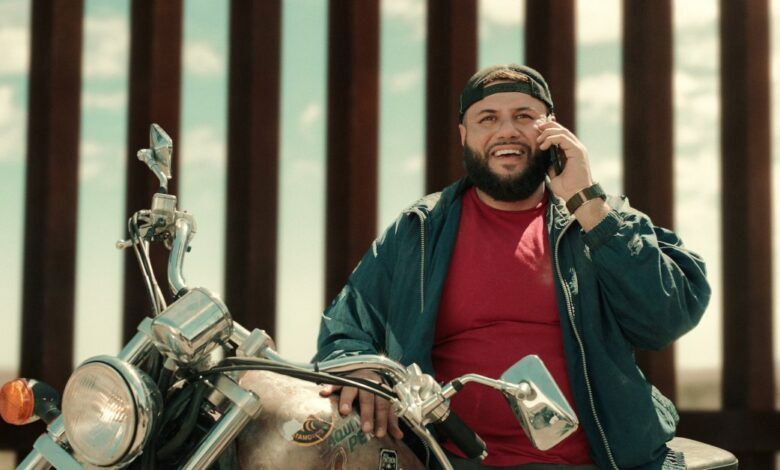

من فيلم "نوستالجيا" لتاركوفسكي

من فيلم "نوستالجيا" لتاركوفسكي

حسن عرب

لو تخيلنا الزمن شريطًا سينمائيًا طويلًا، يمتد بلا بداية واضحة ولا نهاية حتمية، شريطا تتجول فيه الأرواح بين الماضي والحاضر والمستقبل، عابرة للأحداث والمشاعر، كما يعبر الضوء فوق شاشة مظلمة ليخلق صورًا نابعة من أعمق خيالاتنا. ثم يتحول هذا الزمن بعد ذلك إلى سراب جميل، لا نعرف إن كان حقيقة أم حلمًا، إذ يخضع تمامًا لإرادة المخرج، يُسرَّع ليلحق بأحلام الشخصيات أو يتباطأ ليُبرز لحظة منسية مليئة بالعاطفة. في عالم السينما للزمن سحر خاص ونكهة فريدة، يُعاد تشكيله، يُختصر أو يُمدد، بل ويُمزج ببعضه حتى تتلاشى الحواجز بين المراحل والأجيال.

عندما نرى الشاشات تتحول إلى بوابات زمنية نحو عصور مضت أو مستقبل غامض آت، نبقى مسحورين بهذه اللعبة الزمنية. لحظات تظهر أمام أعيننا، حيوات كاملة في نظرة أو ابتسامة؛ وهناك لحظات أخرى، نخطف فيها ومضات من أزمنة مختلفة، تقودنا من حكاية إلى أخرى بلا حدود. يتجول المخرج في حديقة الزمن السحرية، لنتوه نحن بدورنا فيها بين لحظات مترابطة بخيوط ترى ولا تُرى.

السينما تشبه الحلم الذي لا تود الاستيقاظ منه، حلم يخضع فيه الزمن لتصورات المبدع، ويصبح أداة فنية، لا يشبه الواقع لكنه يحيك من خيالاته صورةً أعمق للحقيقة، صورة تجعلنا نصدق، ولو للحظات، أن الحياة في السينما تمضي بنفس إيقاع قلوبنا، أبطأ حين نشتاق، وأسرع حين نخشى الفراق.

الزمن السينمائي هو تلك الخيوط غير المرئية التي تُحاك حولنا لتشكيل رحلة فريدة. لم يعد مجرد تسلسل للأحداث من الماضي إلى المستقبل، إنه معمارٌ غير مرئي يشيده الكاتب أولا ثم المخرج والمونتير، بحيث يصبح للحظة واحدة آلاف الاحتمالات المتشابكة. وعندما نتحدث عن الزمن السينمائي، نتحدث عن القدرة على التلاعب بالواقع؛ حيث يمكن أن تكون لحظةٌ واحدة أكبر أثرا من عمرٍ بأكمله، ويمكن لمشهدٍ قصير أن يغمرنا بذكريات وحكايات سنوات.

هناك مخرجون رأوا الزمن السينمائي كأداة يمكنهم من خلالها أن يعيدوا صياغة الواقع، مثل كريستوفر نولان، الذي يستخدم تقنية التشابك الزمني ليربط مصائر الشخصيات في أفلام مثل “بداية” Inception و”بين النجوم” Interstellar. وكأنه لا يكتفي بسرد قصة، بل يفتح نافذة لنا كي نغوص في أفكار وتصورات غير ممكنة في زمننا العادي. إنه يُبطئ اللحظات، يُسرعها، ويخلق تداخلات بين أزمنة عدة، وكأن الزمن عجينة يشكلها كيفما شاء، وكأن هذه العجينة الزمنية جزء من قصة أخرى داخل القصة.

أما الزمن السينمائي في أفلام أندريه تاركوفسكي، فهو نوع من التأمل، حيث يشعر المشاهد وكأنه يستنشق عمق اللحظة، كما في أفلام “مترصد” Stalker و”سولاريس” Solaris. هنا يصبح الزمن مادة ملموسة تقريبًا، يشعر به المشاهد، ويمتلئ به المشهد، مُثقلٍ بالمعاني، وكل دقيقة منه هي تأملٌ يتجاوز الأحداث.

تاركوفسكي يرى الزمن كالمادة الخام التي ينحتها المخرج، كما ينحت النحات الحجر. بل هو الشخصية الخفية التي تتحرك وتؤثر في كل شيء. هو يذهب بعيدا في تشريح معنى الزمن وكيف يمكن للسينما أن تصبح تجربة حسية تأملية.

في كتابه “النحت في الزمن”، تجد أفكارًا قيمة عن أهمية “الإيقاع الداخلي” في الفيلم، حيث يرى أن السينما تخلق شعورا زمنيا خاصا لكل فيلم. إنه يدعو المخرج إلى منح كل مشهد حقه الكامل في “التنفس”، ويطالب المخرجين والمشاهدين بالصبر لفهم الجمال في التفاصيل الصغيرة. المشهد الذي يبدو صامتًا أو بطيئًا قد يحمل ثقلًا عاطفيًا هائلًا إذا أُعطي الوقت الكافي ليُعاش بالكامل.

الصمت عند تاركوفسكي ليس مساحة فارغة لا طائل منها، بل هو وسيلة للتواصل الأعمق. وكأن الزمن يتوقف ليعبر عن نفسه. هو يرى أيضا أن السينما قادرة على استحضار الذاكرة البشرية بكل تعقيداتها، فهي تجعلك تعيش لحظة في الماضي، أو تنظر إلى الحاضر بعيون جديدة.

أندريه تاركوفسكي، بعينيه العميقتين اللتين تحملان نظرة شاعرٍ يفهم الزمن كما لا يفهمه أحد. يبتسم ابتسامة خفيفة ويقول بصوته الهادئ: “هل تعرف ما هو الزمن؟” وقبل أن تمنحه إجابة، يشير إليك بيده كما لو كان يفتح بابًا خفيًا، ويدعوك إلى الدخول.

فور عبورك العتبة، تجد نفسك في عالم، حيث لا توجد ساعات ولا تقاويم. الزمن هو الحاضر دائمًا، ينبض في كل لحظة كأنه كائن حي. تاركوفسكي يمسك إزميله ليتعامل مع كتلة صخرية عملاقة، لكنه بدلًا من الحجر، ينحت اللحظات. يقول تاركوفسكي: “أنا لا أروي قصة فقط، بل أخلق تجربة يعيشها المشاهد بكل كيانه.”

ثم يأخذك إلى أحد مواقع تصويره. الهواء مليء برائحة المطر، الأشجار تتمايل ببطء، وكل شيء يبدو عاديًا. هنا ورقة شجر تسقط، هناك قطرة ماء تنزلق على زجاج نافذة، وفي الخلفية تسمع صوت الرياح. تسأله: “ما الذي يحدث؟ أين الحدث الكبير؟” فيجيبك بابتسامة غامضة: “الحدث الكبير ليس في الخارج، بل هنا”، ويضع يده على قلبك.

يمرر يدك على شاشة الزمن، فيريك كيف يمنح الصمت عمقًا، وكيف يمكن لحركة بطيئة أن تختزن حكاية كاملة. يشير إلى فيلمه “نوستالجيا”، حيث مشهد الشمعة الذي يمتد لدقائق طويلة. يقول: “في هذه اللحظات، الزمن يتوقف ليحكي قصته. ليس المهم ما تراه، بل ما تشعر به.” فجأة، تدرك أن الزمن عنده كيان حي، يعبر عن نفسه بكل أنفاسه، بكل صمته.

ثم يصطحبك إلى غرفة أخرى، حيث يعرض عليك شريطًا من ذكرياته. “الزمن”، كما يقول، “هو ذاكرة. السينما تمنحنا القوة لاستعادة الماضي، لنعيش اللحظة الحاضرة بكل ثقلها، أو حتى لنخلق مستقبلًا لم يأت بعد.” ترى في الفيلم لقطات لأطفاله يلعبون، والدته تقرأ كتابًا، لكنه لا يقدمها كذكريات جامدة. بل أنك تحياها معه من جديد، كأنها تحدث الآن.

وحين يضعك تاركوفسكي أمام مشهد من فيلم “المرآة”. يقول: “السينما يا صديقي. هي مرآة الزمن. أنت تشاهد نفسك، ذكرياتك، أحلامك، وحتى مخاوفك. لكنك تراها بنظرة جديدة كل مرة.”

يقول أيضا: “الزمن صديق للمبدع. علينا أن نمنحه الفرصة ليكشف عن جماله المخفي. في السينما، نحن لا نروي قصة بقدر ما نعيش الزمن ذاته.” ينظر إليك بعينيه الحالمتين ويسألك: “هل ستجرؤ على نحت الزمن بطريقتك الخاصة؟”

وهكذا، يلعب هذا الزمن دورًا في تشكيل تجربتنا الشخصية كمشاهدين. زمن يتجاوز كون اللحظات دقائق عابرة، ليصبح أشبه بلحن طويل، يحتوي داخل طياته على مشاعر وانعكاسات تكبر وتنمو مع تقدم القصة. الزمن السينمائي هنا هو مغامرة في جوهر المعنى الذي يُعطي الفيلم عمقه وإحساسه الفريد بالعيش خارج نطاق الوقت المعتاد.

في عمق هذا الزمن السينمائي نجد فهمًا فلسفيًا وتجريبيًا للزمن نفسه، نحن لا نرى الزمن كخطٍ مستقيم أو كسلسلة متتابعة من الأحداث، بل كبحر غامض حيث تنفصل اللحظات، تتشعب، تتداخل، وربما تعود إلى نفس النقطة وكأنها تعيد تشكيل نفسها.

في أفلام مثل “أوديسة الفضاء” “2001: A Space Odyssey” لـ ستانلي كوبريك، نجد زمنًا يتلاعب بالمشهد، بل ويحاول تقويض إحساسنا بالوجود ذاته، كأن الفيلم يسألنا: كيف يمكن للعقل أن يستوعب الزمن إذا كان يتجاوز حدود الفهم؟ الزمن هنا ليس من أجل السرد، بل هو دعوة للتأمل، للعيش خارج أنفسنا، للتساؤل: هل نفهم حقًا كيف تغمرنا هذه اللحظات.

وقد يكون أداة نفسية أيضا كما في أعمال تارانتينو، حيث يُعاد ترتيب الزمن ليُعطي إحساسًا غير متوقع، ليدمج الماضي بالمستقبل والحاضر، فيخلق بناءً مركبًا يشعر معه المشاهد بالتيه بين لحظات تقوده في دوائر متقاطعة. في “خيال رخيص” Pulp Fiction، كان التلاعب الزمني جزءًا من هوية الشخصيات وتداخل مصائرهم، إذ أن كل مشهد ينعكس في مشهد آخر ليصبح الزمن وسيلة لنا تعيد فهمنا لتغير الأشياء مع بقائنا في وقتنا الحاضر.

أما في السينما التأملية كما في أفلام أوسو أو إنغمار برغمان أو تاركوفسكي، فالزمن هو وسيلة لفحص النفس البشرية في أحلك لحظاتها وأكثرها حدة. الزمن هنا ليس سريعًا، بل بطيء، ثقلٌ محسوس لا يمكن الهروب منه، كأنه نوع من الانعكاس الداخلي لحياة أبطال الفيلم. تصبح الدقائق والساعات ثانوية، والمهم هو الشعور، ذلك الثقل الذي يسحقنا بين الحين والآخر ويجعلنا نفكر في معنى وجودنا، في ذكرياتنا، في علاقاتنا، وكيف يمكن لتلك اللحظات البسيطة أن تحمل وطء حياتنا بأكملها.

فالزمن في السينما، إذن، هو كيان حي؛ يشبه المحيط بأمواجه المتغيرة وأعماقه المجهولة، يأخذنا في رحلة تتعدى حدود القصص، تغوص في قاع الفكرة وتحملنا إلى مناطق لم نتخيلها قبلا. إنه بوابة سحرية تطوف بنا إلى عوالم تتجاوز الحاضر، إلى الماضي الغامض أو المستقبل البعيد، ليمتزج في أعيننا الحنين مع الترقب. بعض الأفلام لا تكتفي بإعادة تشكيل الزمن، بل تصنع من التلاعب به تجربة تجذب المشاهد وتجعله يعيش في أكثر من بُعد في آنٍ واحد.

نتذكر سلسلة “العودة إلى المستقبل 1985” Back to the Future التي أصبحت أيقونة سينمائية. يدخل مارتي مكفلاي وآلته الزمنية عالماً من المفارقات حيث يلتقي بوالديه وهم في سن المراهقة، ليؤدي لقاءه بهم إلى عواقب غير متوقعة، ويدفعه لمحاولة تعديل مجرى أحداث الماضي لضمان وجوده في المستقبل.

فيلم “آلة الزمن 2002” The Time Machine يُظهر رحلة عالِم يائس من تغيير الماضي فيسعى إلى المستقبل ليكتشف عالمًا يختلف تمامًا عن تصوراتنا. هنا، تتعاظم الدهشة عبر تتابع سريع للزمن، من عصرنا الحالي إلى مئات الآلاف من السنين في المستقبل، حيث تتحول البشرية نفسها إلى كائنات مختلفة، وكأن الزمن قد صهر الإنسان في قالب جديد.

في فيلم “بين النجوم” 2014 نجد أنفسنا أمام تجربة يختبر فيها كريستوفر نولان كيف يجمح الزمن عندما يقترب الإنسان من حدود الثقوب السوداء. خلال رحلة البحث عن كوكب بديل، يختبر رواد الفضاء نسبية الزمن؛ فنرى السنوات تمضي على الأرض في غضون ساعاتٍ على كوكبٍ آخر. والنتيجة هي تأثير عاطفي عميق، حيث يشعر الأب أن الزمن خانَه وأنه لم يعد بإمكانه التواصل مع ابنته التي كبرت في طرفة عين.

تدور قصة فيلم “صانع الحلقة” Looper 2012 حول المستقبل حيث يمكن إرسال المجرمين من الحاضر إلى الماضي ليتم التخلص منهم، ولكن أحد القتلة يتلقى مهمته الأخيرة بقتل نفسه القادمة من المستقبل. هذا التلاعب بالزمن ليس مجرد فكرة، بل لعبة معقدة مليئة بالمفارقات والنتائج المترتبة على كل قرار، حيث تُستخدم الاغتيالات عبر الزمن كوسيلة للتحكم في المستقبل.

يمزج فيلم “حافة الغد” Edge of Tomorrow 2014 بين الحركة وإعادة الزمن، حيث يجد الجندي نفسه عالقًا في حلقة زمنية، يعود فيها إلى نفس اللحظة كلما مات في معركة مع كائنات فضائية. الفكرة ليست فقط مغامرة، بل وسيلة للتأمل في قدرة الإنسان على التكيف والتعلم من أخطائه، حيث يعيد كل موت تشكيل مهاراته ويجعله أقوى وأكثر حكمة.

تلاعب الزمن في هذه الأفلام ليس مجرد حيلة بصرية، بل هو دعوة للتفكير حول كيفية فهمنا للحياة، للحب، للمصير، ولتلك القرارات الصغيرة التي يمكن أن تغير كل شيء. تجعلنا هذه الأفلام نتساءل: ماذا لو كان بإمكاننا أن نعيد لحظة، أن نصنع مصيرًا جديدًا، أو أن نعيش في زمنٍ خارج زمننا؟

الزمن يتخذ أشكالاً وألواناً مختلفة حسب الفنون، فيأخذنا كل من الزمن الروائي، والمسرحي، والسينمائي إلى عوالمه بخصائص مميزة تنفرد بها كل تجربة.

الزمن في الرواية أشبه ببحرٍ لا قاع له، حيث يتحكم الكاتب بمدى غوصه أو طفوِه على سطح الأحداث. يملك الروائي مفتاح الزمن، فربما يسرد حدثًا يمتد لثانية واحدة على عشر صفحات، أو يتجاهل أعوامًا كاملة ويقفز بين الفصول وكأن الزمن لا وجود له. هذا الزمن هو أسير في يد الكاتب تماماً، فيوجه القارئ بين الماضي والحاضر والمستقبل، وينقلنا من أعمق مشاعر الطفولة إلى مخاوف الشيخوخة في سطور معدودة.

ولأن القارئ يملك حرية تخيل الزمن كما يشاء، فهو يعيش الزمن الروائي كمساحة خاصة من التأمل، وكأنها رحلة في عقل الكاتب وعالمه، أحيانًا بطيئة ومؤلمة وأحيانًا سريعة وخاطفة.

أما في المسرح، فنحن لا نملك ترف العودة أو إعادة النظر؛ إنه زمنٌ مباشر، يتدفق بواقعية قاسية، لا يسمح بالتوقف. إذا أخطأت الشخصيات أو ترددت، فإن المشاهدين يختبرون تلك اللحظة في الوقت ذاته. الزمن المسرحي هو هنا والآن، لحظة حاضرة تقف فيها الشخصيات عاريةً أمامنا، فيستحيل على المشاهد ألا يلتقط أحاسيسها وأفكارها، فكل نفس وكل حركة تُشكّل جزءًا من الساعة المعلقة فوق خشبة المسرح.

لكن الزمن المسرحي مع ذلك يمتلك سحرًا خاصًا، إذ تُصبح اللحظة أحيانا متشابكة بين الماضي والحاضر؛ وقد يستحضر الممثل حدثًا من طفولته وكأننا نعيشه الآن، أو قد يتحدث عن مستقبل لم يحدث بعد بواقعية مُبكية، فنجد أنفسنا عالقين في حيرة، متسائلين: هل نحن في الحاضر أم في ذاكرةٍ أُعيدت إلى الحياة؟

ثم يأتي الزمن السينمائي، الذي يتحول على الشاشة إلى نبضات تنتظم في لحظات قصيرة ولكنها آسرة، يُعالجها المخرج كما يشاء. يستطيع المخرج أن يلعب بمشاعرنا من خلال التحكم في السرعة؛ قد نشاهد الحدث يتسارع حتى يأخذ أنفاسنا، أو يتباطأ حتى نغرق في أعماقه لحظة بلحظة. هو زمنٌ بصري وحسيّ، لا يترك للمشاهد فرصة اختيار سرعة السرد، بل يأخذه إلى حيث تشاء عدسة الكاميرا، مثل فيلم “بداية” الذي يشعرنا بأعماق الزمن حين يتداخل الحلم والواقع، أو في “بين النجوم” حيث يمر الزمن ببطء على كوكب آخر، بينما تتسارع الحياة على الأرض.

الزمن في السينما هو إيقاع يخلق المخرج من خلاله تجربة عاطفية تتسلل إلى أعماق المشاهد وتلامس قلبه. هذا الإيقاع يتناغم مع حركة الكاميرا والموسيقى، ويتنقل بين الماضي والحاضر؛ أحيانًا بمرونة وسلاسة، وأحيانًا أخرى بعنف، وكأن كل مشهد هو دقة قلب تحرك البحر وتنتشي بها الأمواج، ليقودنا المركب إلى حيث يشاء المخرج، يسحبنا إلى عوالمه الخاصة.

كل لحظة في الفيلم هي نغمة من نغمات الزمن. تلك اللمسات الصغيرة مثل خيوطٍ رقيقة، تصنع لنا عالماً مترابطاً مع ذلك الإيقاع. وهو أيضا حالة من التداخل والتشويش، يصبح فيه الماضي والحاضر والمستقبل متشابكين، وكل لحظة تُقدّر وتعاش بعمق لا مثيل له. وإن كانت الكاميرا هي العين التي تلتقط هذه اللحظات، فإنها الأداة التي تتيح لنا الدخول في تجسيد للزمن، ليصبح الفيلم مرآة تعكس لنا تلك الأحاسيس والمشاعر التي تلتقطها أرواحنا حين يعرض على الشاشة.

يتخذ الزمن في كل من الرواية والمسرح والسينما هيئةً فريدة مختلفة من نوعها، حيث يتراوح بين الخيال اللامحدود في الرواية، والواقعية المباشرة التي يتجسد فيها الحضور الفعلي في المسرح، وبين التجربة الحية والمحكومة بعدسة المخرج في السينما. وكأن الزمن في كل فن يتشكل ليصنع تجربة عميقة تلامس عقولنا وقلوبنا بشكل مغاير، فتغمرنا الرواية بعوالم الماضي وتعيد لنا أحداثه، بينما يدفعنا المسرح لعيش اللحظة بكل تفاعلٍ مباشر، أما السينما فتنقلنا إلى عوالم لا حدود لها، وتطفو بنا خارج حدود الزمن الواقعي.

القفزات الزمنية هي فن يتقنه كل من المخرج والروائي بطرق مختلفة، إذ يستخدم كل منهما أدواته الخاصة ليأخذنا عبر الماضي والمستقبل، أو ليكشف لنا أحداثًا خفية وراء السرد.

المخرج يعتمد بشكل أساسي على الصورة والمونتاج. يمكن أن يستخدم تأثيرات بصرية معينة، مثل التلاشي أو القطع السريع، ليدل على تغير الزمن. وقد يلجأ أيضًا إلى تغييرات في الألوان أو في زاوية التصوير لتعبر عن مراحل زمنية مختلفة، كما في فيلم “العراب ٢” The Godfather Part II حيث يستخدم فرانسيس فورد كوبولا الانتقالات بين حياة مايكل كورليوني في الحاضر وبين ذكريات حياة والده فيتو كورليوني، فينجح في خلق موازنة بين الزمنين مع الاهتمام الشديد بتماسك القصة.

أحيانًا، يكون الصوت عنصرًا خفيًا يوجهنا؛ فقد نسمع أغنية من زمن مختلف، أو أصواتًا قديمة، أو حتى موسيقى تتغير تماشيًا مع القفزة الزمنية. ويلعب المونتاج دورًا محوريًا في تحقيق هذه الانتقالات، حيث يقوم المونتير بتحديد النقاط المثالية للانتقال بين الأزمان، سواء كان ماضٍ بعيد أو مستقبل وشيك.

أما الروائي، فإن أدواته تختلف؛ فليس لديه صور أو موسيقى، بل يعتمد على الكلمات فقط، وعلى براعة السرد لجعل القارئ ينساب عبر الزمن. الروائي قد يلجأ إلى “الفلاش باك” أو العودة المفاجئة إلى أحداث سابقة عن طريق الذاكرة أو السرد التفسيري. فهو يستطيع أن يأخذ القارئ من خلال وصف بسيط لأي لحظة من الماضي.

وقد يلجأ الكاتب إلى أسلوب التناوب بين أزمنة متعددة في فصول متتابعة، فيأخذنا بين حاضر وماضي ومستقبل، كما فعل ماركيز في “مئة عام من العزلة”، حيث تتداخل الأزمنة حتى تكاد تكون زمناً واحداً متراكبًا. يستخدم الروائي أيضًا الدلالات الزمنية – كتواريخ معينة، وتفاصيل عن المناخ أو طبيعة الملابس – لتجعل القارئ يشعر بالزمن يتغير، دون أن يُعلن عن ذلك صراحةً.

نظرية أينشتاين النسبية، أثرت بشكل عميق في السينما، ولا أقصد كموضوع علمي يُناقش، بل كفلسفة غيّرت طريقة تناول الزمن كعنصر سردي، فتحرر المخرجون من قيود الزمن التقليدي ليخلقوا أفلامًا تتلاعب بالزمن وتجعله متغيرًا يخدم السرد.

هذه النظرية غيرت فهم الزمن أيضا، فهو ليس ثابتًا بل نسبي، يختلف باختلاف سرعة الأجسام وتأثرها بالجاذبية. هذا المفهوم منح السينما مرونة جديدة؛ فالزمن في الأفلام يمكن أن يتباطأ، يتسارع، أو يتغير تبعًا لظروف الشخصيات.

إضافةً للبعد العلمي، هناك جانب فلسفي لنظرية النسبية في السينما، حيث أصبح الزمن عنصراً مؤثراً على قرارات الشخصيات وعواطفها. في فيلم مثل “الحالة المُحيرة لبنجامين بتن”

The Curious Case of Benjamin Button، يتراجع البطل في العمر بينما تتقدم الشخصيات حوله، فيخلق الفيلم تأملاً عميقًا حول ماهية الزمن، الحب، والفناء. يعيد الفيلم تفسير معنى الحياة عبر رؤية مختلفة للزمن: ماذا لو عاش الإنسان خارج إطاره الزمني المعتاد؟ كيف سيتغير إدراكه للحب والنجاح؟

مفهوم النسبية حرر السرد السينمائي من التسلسل الخطي. في أفلام مثل “تذكار” Memento للمخرج كريستوفر نولان، يُروى السرد بترتيب غير خطي تمامًا، يضع المشاهدين في تجربة تشبه اضطراب ذاكرة البطل، مما يعكس حالة زمنية غير مستقرة، تعبر عن فقدان السيطرة على الماضي والحاضر. هذه الأفلام تدعونا لإعادة التفكير في حياتنا وتصورنا للزمن: هل يمكن أن تعود اللحظات للوراء تارة، أو تتقدم أسرع من الواقع تارة أخرى؟

الزمن في الأفلام الإيطالية له نكهة فريدة تتجلى بوضوح في الأسلوب المميز والنهج العاطفي العميق، وخصوصًا في فترة الواقعية الجديدة وأفلام فيديريكو فليني ومايكل أنجلو أنطونيوني، التي جعلت من الزمن موضوعًا له طابع إنساني، يتحدث عن البطء، التأمل، والوحدة. إنها سينما تعكس حقيقة الحياة بتفاصيلها اليومية، وغالبًا ما تجعل الزمن يبدو وكأنه بطلٌ خفي، يراقبنا ويتلاعب بأفكارنا ومشاعرنا.

خلال فترة الواقعية الجديدة، بعد الحرب العالمية الثانية، ركز المخرجون على نقل واقع الحياة الإيطالية بأكبر قدر من الصدق والبساطة، فصار الزمن جزءًا من هذا الصدق. نرى في “سارقي الدراجة” Bicycle Thieves للمخرج فيتوريو دي سيكا، أن الزمن يتدفق ببطء، وكأن المخرج يريد منّا أن نشعر بمشقة الحياة وتحدياتها اليومية، ويمتزج مع واقع الشخصيات البسيطة التي تعيش ساعاتها وأيامها بتفاصيلها الواقعية.

فيديريكو فليني يعطي الزمن بُعدًا خاصًا. في أفلام مثل 8½ و “أماركورد” Amarcord، يصبح الزمن مرنًا، يتحرك بين الماضي والحاضر، ويأخذ طابعًا سيرياليًا يعبر عن تداخل الذكريات والأحلام. التي تبرز وتختفي وكأنها لقطات من ذكريات جماعية. الزمن عند فيليني ليس خطيًا، بل هو انعكاس للمشاعر الإنسانية المتنوعة، وكأن اللحظات تتحول إلى أجزاء من حلم طويل.

ومايكل أنجلو أنطونيوني أيضا الزمن عنده عنصر وجودي يصاحب الشخصيات كظِلها. في أفلام مثل “المغامرة” L’Avventura و”الليل” La Notte، نجد الزمن بطيئًا، صامتًا في أحيان كثيرة، يعكس حالة الشخصيات العاطفية وتأملاتها في الحياة. أنطونيوني يستخدم الزمن ليكشف عن قسوة الوحدة والاغتراب، حيث نعيش مع الشخصيات لحظات صمتهم وتأملاتهم، الزمن هنا يمنح المشاهد تجربة عميقة تتجاوز السرد الظاهري لتغوص في حالة من الترقب والانفصال العاطفي، حيث لا نكون متأكدين مما سيحدث لاحقًا، وكأن الزمن نفسه غامض، يختبر حدود الصبر والعاطفة.

الزمن في السينما الإيطالية هو شاعرٌ يعزف على أوتار الحنين والحب والشجن، يلهمنا ويدعونا لنعيش اللحظة بتفاصيلها، كما لو كنا نستعيد ماضياً دفيناً، أو نحلم بمستقبل بعيد عن ضوضاء العجلة والتسارع اليومي.

في السينما الإيطالية، خصوصًا في حقبتي الواقعية الجديدة وأعمال مخرجين مثل فليني وأنطونيوني، تمنح اللقطة وقتها الكامل لتستكمل جملتها البصرية، مما يخلق إحساسًا خاصًا مثل شاعر ينهي قصيدته بهدوء، ويترك للمشاهد فسحة لامتصاص عمق الصورة والتجربة العاطفية.

هي سينما تحتفي بالتفاصيل الصغيرة داخل اللقطة، وتسمح لكل عنصر أن يكشف عن نفسه تدريجيًا، سواء كان ذلك وجهًا متعبًا لشخصية، أو شارعًا منسيًا، أو حتى صمتًا في لحظة تفكير عميق. هذا التباطؤ في حركة اللقطات يمنح الجمهور التأمل في كل زاوية من ملامح المشهد، وكأن الكاميرا تشركنا في إيقاع الحياة نفسها. مثالٌ على ذلك يمكن رؤيته في فيلم “الحياة حلوة” La Dolce Vita حيث الكاميرا تثير التأمل، وتتحرك بهدوء، مما يعمق الإحساس بالمكان والزمان.

أفلام تعتمد على الحركات البطيئة للكاميرا أو حتى السكون. هذه اللقطات تتحدى الصبر السردي، وتعكس حالات العزلة والتأمل، فالكاميرا تصبح نافذة على أفكار الشخصيات الداخلية أكثر من كونها مجرد وسيلة لنقل الصورة الظاهرة. وبدلاً من الاعتماد على اللقطات السريعة، يعتمد أنطونيوني على التركيب البطيء للصور ليجعلنا ندخل عوالم شخصياته النفسية، ونحس بزمنها الحقيقي. فلا يوجد تقطيع يشتت انتباهنا، بل تتابع الكاميرا تدفق المشاعر. وبهذا تُصبح اللقطة جزءًا من التعبير العاطفي للشخصية، كأن المخرج يقول لنا إن المشاعر يجب أن تأخذ وقتها، والزمن نفسه يقف ليشاهد معنا، حيث يتجاوز معنى اللقطة كأداة لنقل القصة، إلى كونها تأملًا في الحياة والزمن نفسه. هذا الأسلوب يعكس نظرة أعمق للعالم، نظرة تتحدى الضغوط المتسارعة، وكأن اللقطة تقول للمشاهد: “اهدأ، شاهد، تأمل، هنا زمن مختلف”. هذا التصور يتماشى مع الفلسفة الإيطالية التي ترى الجمال في اللحظات البسيطة والتفاصيل الدقيقة، وتنقل اللقطة من زمنها التقني إلى مساحة للتفاعل الحقيقي.

بينما تعتمد سينما هوليوود الكلاسيكية على لقطات سريعة ومتغيرة للإبقاء على انتباه المشاهدين، تكسر السينما الإيطالية هذا الإيقاع، وتذكرنا بأن المشهد ليس سباقًا. إنها تجربة بصرية تمنحنا الهدوء، وبهذا، تنشأ بين اللقطة والزمن علاقة خاصة، حيث تبدو كل لقطة لوحة فنية قائمة بذاتها، تنتظر أن نمنحها وقتنا لنشعر بها ونفهمها.

فيلم “مالينا” من إخراج جوزيبي تورناتوري هو مثال آخر يُجسّد سطوة الزمن وكيف يترك بصمته على حياة الأفراد، وخاصة على حياة المرأة التي تعتمد على جمالها. في مالينا، يتسلل الزمن تدريجيًا ليحوّل حياة البطلة مالينا من رمزية الجمال والنقاء إلى صورة متعبة للخذلان والوحدة.

قصة الفيلم تدور في قرية إيطالية صغيرة خلال الحرب العالمية الثانية، حيث تصبح مالينا، المرأة الشابة الفاتنة، حديث البلدة ومصدرًا للفتنة. يُعجب بها كل الرجال ويغار منها معظم النساء، ويتتبعها الشاب ريناتو بنظرات مراهق مغرم، غير قادر على تقبل العالم حوله الذي يعامل مالينا بغير إنصاف. الزمن هنا يتحكم في الأحداث ببطء، خاصة مع دخول زوج مالينا الحرب، وازدياد التحديات الاقتصادية والاجتماعية في تلك الفترة.

يظهر الزمن في الفيلم كعنصر قاسٍ، ويسحب البساط تدريجيًا من تحت أقدام مالينا؛ فبمرور الوقت، تجد نفسها وحيدة بعد أن فقدت سمعتها ونالت نصيبها من قسوة الناس والغيرة والطمع. تحوّل الجمال عبر الزمن من مصدر انبهار إلى كابوس ثقيل، يسلبها كرامتها، في مجتمع لا يرحم.

التغيرات التي يمر بها المجتمع أثناء الحرب تزيد من قسوة هذا الزمن على مالينا، جمالها أصبح نقمة والناس في حاجة إلى كبش فداء لمشاكلهم وأحقادهم. تُصبح مالينا رمزًا للضعف أمام الزمن والمجتمع، وحتى شغف ريناتو الطفولي الذي كان يرى فيها مثالًا للجمال المطلق، يبدأ في التحول إلى صورة شفقة ورثاء، عندما يدرك أن جمالها جعلها هدفًا لمصائب لا تنتهي.

جوزيبي تورناتوري قدّم الزمن هنا كسيفٍ حادٍ يقطع تدريجيًا جسر الأحلام بين مالينا وحياتها العادية. يتمكن تورناتوري من تصوير هذه الحالة من خلال اللقطات الطويلة التي تركز على ملامح وجه مالينا، التي تتبدل من الثقة والتألق إلى التعب والانكسار، ومن خلال الإضاءة التي تتغير بتغير حالتها النفسية، مما يعكس التحول البطيء الذي يحدث تحت سطوة الزمن وضغوط المجتمع.

الموسيقى التي ألفها إنيو موريكوني لعبت دورًا هامًا، إذ أضافت عمقًا عاطفيًا يزيد من وطأة الزمن، لتخلق تباينًا مؤثرًا بين براءة حب ريناتو الطفولي ونضج المآسي التي تمر بها مالينا.

فيلم مالينا هو سرد بليغ حول تأثير الزمن على المرأة، وكيف يتلاعب الزمن والمجتمع بها ليضعها في دوامة من الأحكام والضغوط. الفيلم يعكس لنا مأساة المرأة عندما يطغى الزمن على ملامحها، ويجسد الوجه الحقيقي لقسوة المجتمع، وتصبح هدفًا للنبذ والاتهام.

رغم الانتقادات التي طالت الفيلم بسبب جرأته وبعض مشاهده، إلا أن قصة مالينا تشكّل مرآة تعكس كيفية تحول الجمال إلى عبء، والزمن إلى قاضٍ لا يرحم. الفيلم يُقدم نظرة عميقة حول الزمن كقوة تدمير وخلق في ذات الوقت.

فيلم إيطالي آخر “الجمال العظيم” أو The Great Beauty من إخراج باولو سورينتينو. هذا الفيلم يسبر أغوار حياة الأديب جيب جامبارديلا، الذي يطارد الجمال والمتعة في شوارع روما، لكنه، بعد سنوات من حياة الرفاهية والسطحية، يجد نفسه متورطًا في ذكريات الماضي. هنا، يصبح الزمن محورًا قاتمًا، حيث يجد جيب أن ما كان يومًا جميلًا ولامعًا بات شاحبًا وزائلًا، حتى النساء اللواتي جذبنه بفتنتهن أيام شبابه صرن الآن عجائزَ، يحملن أثقال السنين على وجوههن.

إنها لمسة حزينة، يُظهر فيها سورينتينو الزمن كعاصفةٍ عابرة، تترك وراءها كل شيء باهتًا، ليكتشف الإنسان أن ما كان يعتقده أبديًا ليس سوى لحظات عابرة، وأن الجمال، مثله مثل الحياة، يتلاشى ببطء.

يبدأ جيب في الشعور بثقل العمر والفراغ الروحي؛ يجد نفسه محاطًا بأناس يهربون من الزمن عبر المتعة والإغراق في السطحية، لكنه يدرك أن هذه الحياة ما هي إلا قناع هش، سرعان ما يتداعى. ويعود جيب إلى ذكرياته، إلى حبه الأول، وتجاربه الماضية، عندها يظهر لنا كيف ترك الزمن بصماته على الجميع.

يصوّر سورينتينو الزمن كعدوّ خفي، كقوة تقترب بهدوء لكن بلا هوادة، تلتهم الجمال والشباب في صمت. الزمن هنا هو شخصية لا نراها ولكننا نشعر بسطوتها في كل مشهد. يسبر سورينتينو حالة جيب الذي يعيش محاصرًا بذكرياته، يلاحقه شعور الندم والحنين لأشياء لم يعشها كاملة أو لم يفهمها وقتها. هناك لحظات يظهر فيها الزمن كوحش يلتهم الأعمار، ولا يترك وراءه سوى الوجوه الشاحبة والتعابير المتعبة.

مشاهد الفيلم تجمع بين الجمال والهشاشة وتفيض بالألوان والحركة، وكأن الزمن نفسه يستمتع بلعبة استنزاف الروح تدريجيًا. نرى أشخاصًا يحاولون النجاة من الزمن عبر المظاهر والاحتفالات، لكن ما يلبث الحزن والانهيار أن يتسلل إلى عيونهم، وكأن الزمن يقتحم هذا الحصن المزيف في النهاية.

سورينتينو قدّم إخراجًا بالغ الجمال، بل أن كل لقطة تبدو وكأنها لوحة فنية متقنة. استخدم مزيجًا من التصوير البطيء والإيقاع المتسارع في عدة مشاهد، مما خلق تباينًا قويًا بين لحظات التأمل وبين لحظات الصخب. تجول الكاميرا في شوارع روما العتيقة أيضًا يعكس جلال الحضارة ومرور الزمن، بينما تأتي مشاهد الحفلات الصاخبة كرمز للغرور البشري الذي يتجاهل حتمية الشيخوخة والموت. سورينتينو، بأسلوبه الساخر، يسخر من الشخصيات ويرسمها كأرواح ضائعة، تلاحق الجمال لكنها تسقط ضحية للزمن الذي يفترس كل شيء.

حاز فيلم “الجمال العظيم” على إعجاب النقاد، فهو يعالج بعمق ثيمات فلسفة الجمال، الفراغ الروحي، والزمن كقوة غير مرئية تترك أثرها القاسي على الأرواح. ويعاب عليه في بعض الأحيان طوله النسبي وتركيزه على المشاهد التأملية الطويلة التي قد تكون ثقيلة على بعض المشاهدين. لكن هذا الطابع البطيء والمتأمل هو بالضبط ما يجعل الفيلم رحلة شعرية، تمنح المتلقي وقتًا للتفكير، لتأمل الصورة، وربما لمشاركة جيب في إحساسه بالتيه.

هكذا، تذكرنا السينما الإيطالية بأن الحياة ليست مجموعة من الأحداث السريعة التي نمر بها، بل هي مزيج من اللحظات الصغيرة التي نعيشها بوعي كامل، تلك التي نتوقف فيها لنستمع لصوت الريح أو لنراقب وجهًا يحمل كل حكاياه في صمتٍ عابر. وكأنها تحثّنا على إعادة اكتشاف الجمال المختبئ في التفاصيل، ذلك الجمال الذي يختبئ خلف كل مشهد، بين أطياف الضوء والظل، خلف نظرة متأنية أو لحظة صمت.

إنها سينما تتيح لنا أن نعيد ترتيب الزمن كما نرغب، أن نمسك بلحظة ماضية أو نمدّ لحظة عابرة إلى ما لا نهاية، وكأنها تطلق حريتنا لنحيا الزمن كما نريد. في كل لقطة، تمنحنا فسحة للتنفس، للتأمل، لتذوق نبض الحياة الخفي، وتدعونا لنغادر صخب الحياة اليومية وندخل عالمًا نملك فيه زمام الزمن ذاته. في حضرة هذه السينما، يصبح الزمن ليس مجرد أداة، بل تجربة روحانية، تعلّمنا كيف نعيش، لا كيف نعدّ الثواني والدقائق.

كان فيديريكو فيليني، ذو الابتسامة الغامضة، يختزل رؤيته للزمن ويقول: “أنا لا أحاول إعادة تشكيل الحياة كما هي، بل أسعى إلى نحتها كما نحلم بها. في لحظاتٍ أشعر أنني أركض في أزمنة مختلفة داخل مشهدٍ واحد، أمزج بين الماضي والحاضر، وأحيانًا بين الواقع والخيال. الزمن في السينما، كما أراه، ليس خطيًا؛ إنه قطعة سحرية نستطيع أن نتلاعب بها، نحنيها، نجعلها تنطق بأسرار لا تُقال.”

أما مايكل أنجلو أنطونيوني، فيصف بوضوح علاقته بالزمن: “بالنسبة لي، الزمن هو صمت. في كل ثانية من اللقطة، أترك للشخصيات فرصةً للبحث، للاستكشاف. الزمن هو ذلك الفراغ الذي نغوص فيه بحثًا عن معانٍ مخبأة بين السطور، عن كلمات لم تُنطق. في أفلامي، الوقت يُصبح ملموسًا، نَفَسًا حقيقيًا نتنفسه، نشعر به في كل دقيقة.”

ووسط هذا الحديث العميق، جاء صوت مميز، روبرتو روسيلليني، بأفكاره الثورية وتجريبيته اللامحدودة: “الزمن في السينما هو الحقيقة. إنه تلك اللحظة التي نلتقط فيها الحياة كما هي، دون تكلف، دون تجميل. لا أحب الزمن المصطنع، الزمن الذي يُحكم بيد المخرج؛ فأنا أترك الزمن يتحرك بصدق. الزمن عندي هو كالرمال، ينزلق دون أن نشعر به، ونحن أمام الشاشة نلتقط ذراته كأنه حياة كاملة تمر أمامنا، دون تدخل، دون تعديل.”

وهنا يتدخل برناردو برتولوتشي الذي كان يستمع بإمعان، يلوح بيديه وكأنه يضيف للحوار لمسةً شعرية: “أحب أن أعيش الزمن كرحلة غير متوقعة. في السينما، يمكننا أن ننطلق من الماضي إلى المستقبل، نرى الطفولة والشيخوخة في لحظة واحدة. الزمن يحملنا على أجنحته إلى عوالم بعيدة، نعيد اكتشافها في كل مرة. الزمن، بالنسبة لي، هو فرصة لنغير من ذاكرتنا، لنخلق مشاهد جديدة، كأنه مرآة نرى فيها أنفسنا من زوايا متعددة.”

وانضم إليهم مخرج الشوق والحنين جوزيبي تورناتوري مبدع “جنة السينما”، الذي قال بابتسامتة الخافتة: “الزمن هو الشوق، لتلك اللحظات التي لم نعد نستطيع استعادتها، لكنها تعيش فينا، تتجدد معنا في كل لقطة، في كل لحظة شغف. حينما أصنع فيلمًا، أعود بالزمن لأعيش حكاياتٍ تركت أثرًا، حكايات كادت تضيع، وأعيدها وكأنها تحدث اليوم، ولم نعد نفقدها أبدًا.”

بهذه الكلمات الجميلة نفهم أن الزمن في السينما الإيطالية ليس مجرد دقائق تمر، بل إحساس، حلم، صمت، حقيقة، شوق، وتأمل لا ينتهي. كل من هؤلاء يرى الزمن بطريقته، لكنه يشكل جزءًا من عبقرية السينما الإيطالية، تلك التي لا تسرع خطاها، بل تتنفس بعمق، وتدعو المشاهدين لمشاركة هذه الرحلة التي لا تنتهي.

الفرق بين الزمن في السينما الإيطالية والأمريكية يشبه الفرق بين نهرين، الأول يتهادى ببطء على مهل في مشهدٍ ريفي، والثاني يتدفق بسرعةٍ لا هوادة فيها في قلب مدينةٍ لا تعرف النوم. في الأفلام الإيطالية، الزمن يبدو وكأنه يُمسَك بحنان، يُسمَح له بالتنفس، يُدعى ليكون جزءًا من المشهد؛ إنه ليس متفرجًا، بل شخصيةً أساسية تفرض حضورها. يلتقط المخرجون الإيطاليون اللحظة ببطء، يمنحونها الوقت لترتوي من تفاصيلها، وكأن كل دقيقة تعني شيئًا عميقًا لا يمكن تجاوزه. اللحظات اليومية تصبح جوهرًا، حيث تُمنَح المشاهد الكثيرة مساحتها في فيلمٍ يتجول بعيون شاعر يبحث عن الجمال في الصمت وفي أبسط النظرات.

أما في السينما الأمريكية، فالزمن يعامل كأنه عدو يجب التغلب عليه، تُستَخدم اللقطات السريعة والتقطيع المتلاحق للحفاظ على تدفق الأحداث، لجذب أنفاس المشاهدين بلا توقف. يشعر المرء أن هناك سباقًا دائمًا مع الوقت، كأن الزمن يُضغط ليحمل القصة بحجم أكبر من حجمها الحقيقي، ليتجسد كأداة لتحقيق أهداف الحبكة، كقوة ترفع وتيرة الفيلم نحو النهاية بسرعة، بدلاً من أن يكون نافذةً تُفتح على الحياة بتفاصيلها الخفية.

السينما الإيطالية تتيح للزمن أن يصبح صديقًا في رحلة، يحكي حكايات من غير عجلة، بينما في السينما الأمريكية، الزمن هو الشرارة التي تخلق الحماس وتضبط إيقاع الحركة، حيث كل ثانية تسير كأنها تحدٍ آخر يُضاف إلى القصة، ليبقى المشاهد أسيرًا للإيقاع دون تأمل أو توقف.