بين الصالة والمتحف: سينما البطء وسينما الضجر

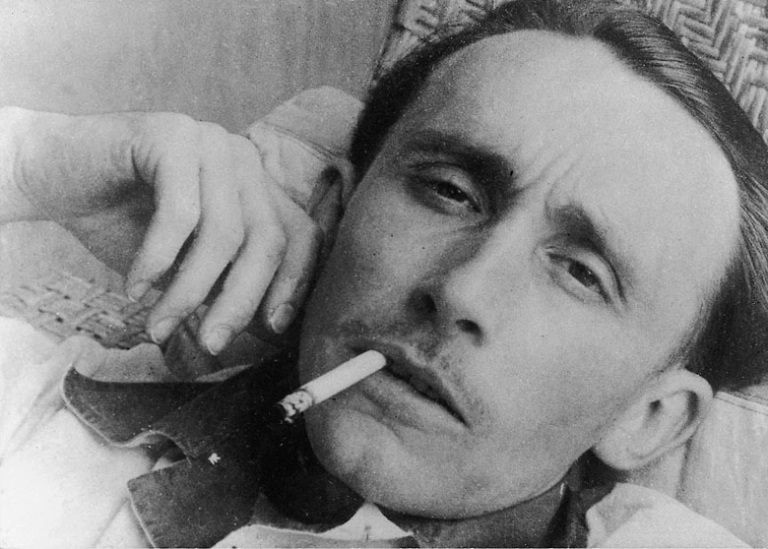

من فيلم "المهجور" لكاي مينع ليانغ

من فيلم "المهجور" لكاي مينع ليانغ

كتابة: نادين ماي

ترجمة: أمين صالح

منذ العام 2003 انتشر مصطلح “سينما البطء” الذي تغيّر إلى “السينما البطيئة”. واحتاج الأمر إلى عقد من الزمان ليظهر أول كتاب متخصص في معالجة هذه الظاهرة، للناقد سونغ هوي ليم، والذي علّل هذا التأخير، وعدم انتشار المفهوم، إلى موقف الأكاديميين الرافض منه.

الكتاب، في الواقع، ليس مخصصاً بأكمله لمناقشة وتحليل هذا المفهوم في شموليته، بقدر ما هو استنطاق لأفلام المخرج التايواني كاي مينع ليانغ Ming-liang Tsai والتي من خلالها يتطرق إلى جماليات البطء، ويقدّم دراسة شيّقة ومثيرة للاهتمام عن أفلام كاي.

طوال العقد الأخير ظهرت بحوث متفرقة، وعلى نحو متكرر، حول ظاهرة السينما البطيئة. والبؤرة كانت عادةً مركّزة على استخدام اللقطات الطويلة long takes في الأفلام البطيئة والتي غالباً ما تثير جدلاً بشأن ما يعانيه المتفرج أحياناً من انزعاج وضجر.

بين الحركي والسكوني

الأفلام البطيئة لا تحتوي إلا على القليل من الحوار، والموسيقى تكون نادرة.. وهي الحقيقة التي تبطئ عملية قراءة الفيلم إلى حد بعيد، حيث يكون المتفرج معتمداً على عينيه. هذا إلى جانب القليل من حركة الشخصية وحركة الكاميرا، إذ يبدو الكادر السينمائي ساكناً، وبالتالي ينبغي قراءته بطرق مماثلة للوحات أو أشكال الفن السكوني الأخرى.

إذن الأفلام البطيئة تتقاسم الصفات المميزة مع الأشكال الفنية السكونية، المبنية على غياب تام تقريباً للأشياء المتحركة أو الحركية بوجه عام، وانعدام الخطاب الإيقاعي والموسيقى، والتي تقتضي من أعيننا النظر إلى الفيلم بالطرق المماثلة التي ننظر بها إلى لوحة ما.

في حوار مع المخرج الفلبيني لاف دياز (2007) يقول: “أفلامي أشبه بلوحات تشكيلية. لا شيء يتغيّر. بإمكانك أن تشاهد هذا لمدة ثمان ساعات، وعندئذ سوف تمر بتجربة قد تغنيك، أو يمكنك أن تغادر، تذهب إلى عملك، وعندما تعود إلى البيت، سيكون الفيلم لا يزال معروضاً هناك”.

فنانو الفيديو قاموا منذ مدة طويلة بضم جماليات الفن الساكن مع جماليات الصور المتحركة. وأفضل مثال على ذلك ما فعله دوجلاس جوردون في فيلمه “سايكو 24 ساعة” حيث أبطأ كل كادر من فيلم هيتشكوك الأصلي من أجل أن يمدّد السرد في فترة زمنية تصل إلى 24 ساعة. كان الفيلم بطيئاً جداً إلى حد أن الحركة بالكاد يمكن إدراكها حسيّاً. والآن، هل يمكن اعتبار “سايكو 24 ساعة” فيلماً أم هو فن ساكن؟

سينما الضجر

غالباً ما يُنظر إلى السينما البطيئة، خطأ وظلماً، على أنها مثيرة للضجر. في رأيي، هذا عائد لسببين: الأول، في كلمة الضجر نفسها. في عصر السرعة المتزايدة دوماً نجد أن للبطء دلالات سلبية. وحرفياً تعني “الضجر”. السبب الثاني أن أحداً لا يتساءل عما يجعل الأفلام تبدو مضجرة: هل هي اللقطات الطويلة التي لا يملك الجمهور القدرة على احتمالها؟ هل هو الافتقار إلى الحوار والذي يدفع الجمهور إلى الاستغراق في النوم؟ أم هو فراغ الكادرات مما يفقدها الحيوية القادرة على جذب انتباه الجمهور؟

من وجهة نظري، المشكلة تكمن في أن الأفلام البطيئة تُعرض في الموقع الخطأ، الموقع غير الصالح وغير المناسب. صالات السينما كانت منذ زمن طويل الموقع الوحيد في مجال السينما للترفيه عن الناس. الأفلام تجعلك تضحك، وتجعلك تبكي. السينما قادرة على أخذ جمهورها خارج هذا العالم وإرشاده إلى عالم خيالي. الأسباب التي تجعل الناس يرتادون صالات السينما كانت واضحة ومعروفة منذ عقود، وهي تتراوح من الترفيه إلى الهروب من الواقع. لكن ماذا يحدث لو عرضت في صالات السينما أفلام بطيئة، والتي لها تماثلات قوية مع الأشكال الفنية السكونية؟

توقعات مرتاد السينما لا يمكن تحقيقها. نعم، مقارنةً بكل الأفلام المعروضة في صالات السينما (ولا أعني حصرياً الأفلام الرائجة) تبدو الأفلام البطيئة مضجرة. لكن هكذا يكون الحال لأن الموقع يصوغ أو يحدّد توقعات المتفرج. نحن لا نذهب إلى صالة السينما كي نتأمل فيلماً. التأمل ليس جزءاُ من مفهوم السينما. لكن المتاحف والمعارض الفنية كانت دائماً مكاناً للتأمل.

من الترفيه إلى التأمل

الناقد توماس إلسايسر وصف السينما البطيئة (في 2011) بأنها تعمّم حالة التأمل، وتجعل من السينما موضع تأمل. عرض الأفلام البطيئة في صالات السينما تحوّل هذه الصالات إلى مواقع للتأمل، هذه المواقع التي كانت في السابق حكراً على المعارض الفنية والمتاحف.

هذا سوف ييسّر فهم السبب الذي يجعل مخرجي الأفلام البطيئة، مثل كاي مينغ ليانغ، يتقدمون غيرهم في الإزاحة المتجددة للفيلم من صالة السينما إلى الجاليري (صالات عرض الآثار الفنية).

إننا نربط ذهنياً المعارض الفنية بالتأمل، وصالات السينما بالترفيه. المكان يكيّف التوقعات فيما الأفلام، أو أي نوع آخر من الفنون، يتم اختبارها في بيئات محددة. لهذا يقول مايكل نيومان (في 2009) “ما إن تُعرض الصورة المتحركة في الجاليري، حتى يتم التعامل معها ضمنياً في علاقتها بالفن الذي لا يتحرك: الرسم، النحت، والتصوير الفوتوغرافي”.

بيتر أوسبورن كان يرى (في 2004) أن الموقع يؤثر في الصفات الزمنية لعمل الفيديو. هل هذا يعني أن الصفة الزمنية للأفلام البطيئة تبدو “بطيئة” فقط في صالات السينما، بينما تبدو عادية أو طبيعية في المعارض الفنية؟ أعتقد أن الأمر كذلك.

بعد أن تبيّن إلى أي مدى تتقاسم الأفلام البطيئة الصفات المميّزة مع الفن غير المتحرك، يبدو جلياً أن فضاء الجاليري، كما أشار إليه كاي مينغ ليانغ في مقابلة له، هو المكان الأنسب لمشاهدة هذه الأفلام.

في دراستها عن أفلام الجاليري، تؤكد كاثرين فاولر (في 2004) أن “أفلام الجاليري مختلفة عن أفلام الصالات السينمائية، وإذا تم عرض أفلام الجاليري في صالة السينما فإنها سوف لن تحقّق الامتداد العمودي الذي يصبح نافذ المفعول في الجاليري”.

على نحو مماثل للفن الصيني، الذي يرى الامتداد العمودي كمنهج لتحليل متعمّق، الأفلام البطيئة تضع التوكيد نفسه على العمق. هذا عنصر بارز في الفنون التركيبية المعروضة في الجاليري.

مع أن الأفلام البطيئة ليست بذاتها أفلام الجاليري، إلا أنني أصرّ على أن السينما البطيئة يمكن وصفها بسينما الجاليري. ثمة مثال من تجربة شخصية مررت بها العام الماضي أثناء عرض فيلم لاف دياز الملحمي، والذي يستغرق ثمان ساعات، “ميلانخوليا” Melancholia (2008)، في صالة سينما. كنا نجلس على أرائك مريحة، ونغادر الصالة بين الحين والحين لنحتسي القهوة أو نريح أعيننا. وكنت أشعر كأنني في جاليري أو متحف، المكان الذي يتيح لي العودة لمشاهدة العمل الفني وقتما احتاج، وأخذ فترة راحة وقتما أرغب. مع ذلك، هذا الفيلم كان مشاركاً في مهرجان يحتفي بالبطء.

صالة السينما كمكان يقتضي ضمناً أن يجلس المتفرج ويبقى في مقعده حتى نهاية العرض. لكن قواعد السلوك التي تفرضها صالة السينما، والمقبولة والمتبناة من قِبل الجمهور على نحو واسع، لا تلقى ترحيباً من عدد من صناع الفيلم.

يقول لاف دياز (2007): “أنا لا أؤمن بالمفهوم القائل أن عليك أن تجلس في صالة السينما ولمدة ساعتين تشاهد قصة مكثفة ومضغوطة في هذه الفترة الزمنية. السينما يمكن أن تكون أي شيء. وأفلامي لم تعد منفّذة قصداً لكي تُعرض في صالات السينما”.

بصرف النظر عن الخط الضبابي، غير الواضح، بين الصورة المتحركة والفن السكوني، هناك عامل إضافي مثير للاهتمام. كاي مينغ ليانغ، أبيشاتبونغ ويراسيثاكول، ولاف دياز، من أبرز مخرجي السينما البطيئة، يتحدثون بصراحة ومن غير تحفظ عن الرابط بين الفيلم البطئ والجاليري، أو الفيلم البطئ والفن التشكيلي. إنه أمر لافت للنظر انتماء هؤلاء المخرجين إلى المشرق، المنطقة التي فلسفتها رأت تقليدياً في الزمن دفقاً متواصلاً يتعذّر إلغاؤه. هذا الإدراك الحسّي للزمن قد مارس تأثيره على أعمال الناس الفنية، والفن يميل إلى أن يكون تأملي النزعة، متّبعاً التعاليم البوذية والتاوية في الفهم الأسمى.

أعتقد أن هناك رابطاً بين هذا والدفع في اتجاه أماكن عرض بديلة. غير أننا بحاجة إلى إجراء بحوث إضافية في تفسير هذه الظاهرة على نحو تام.

شيوع الأفلام البطيئة

أفلام كاي مينغ ليانغ هي جزء من هذا التقليد، أو ما يسمى “سينما التأمل المعاصرة” أو “السينما البطيئة” والتي لها في تاريخ السينما أسلاف، كما في أفلام روبرتو روسيليني، ياسوجيرو أوزو وآخرين، واتخذت تعريفاً أوضح في أفلام أنتونيوني في بداية الستينيات، واستمرت كنزعة في أفلام شانتال أكرمان، جان ماري ستروب وزوجته دانييل ويلي، ثيو أنجيلوبولوس وآخرين، ووصولاً إلى الثمانينيات والتسعينيات حيث أصبحت حركةً ممكن تمييزها أو الاعتراف بها، مع أعمال مخرجين مثل عباس كيارستمي، كاي مينغ ليانغ، هو شاو شين. والآن صارت توجد كشيء أشبه بالنموذج أو المعيار.

البعض سوف يفنّد هذا التعليق التاريخي، والبعض الآخر قد يجادل بأن وضع مثل هذه المجموعة المتنوعة من الأفلام ضمن فئة واحدة هو أمر اختزالي، لكن ليس ثمة أي إنكار لحقيقة أن اللقطات المديدة، وحركة الكاميرا الطفيفة، وما يمكن أن يُسمى كبحاً أو تحفظاً درامياً، والتوكيد على الخارجي أكثر من الذاتية أو الخلق التقليدي للشخصية، هي الآن شائعة في محيط المهرجانات السينمائية.

نحو المتاحف

على نحو مثير للاهتمام، ثمة حركة في اتجاه تحقيق أفلام من قِبل مخرجي الأفلام البطيئة بتكليف من المتاحف والمعارض الفنية، وهذه الحركة لها دلالتها ومغزاها.

كاي مينغ ليانغ واحد من أكثر مخرجي الأفلام البطيئة بروزاً وشهرةً. بأفلامه الرائعة استطاع أن يرسّخ مكانته في الوعي العام. أسلوبه الخاص والاستثنائي – التعارض المدهش الذي يولّده وجود شخصيات وحيدة، بطيئة الحركة، في مدن صاخبة ومهتاجة، ودمج ذلك مع عناصر هزلية وفواصل غنائية – أصبح علامة تجتذب جهات أخرى غير الجمهور السينمائي.

متحف اللوفر الفرنسي كلّف كاي مينغ ليانغ بتحقيق فيلم كجزء من مشروع يحمل اسم “أفلام أنتجها اللوفر”، وهو المشروع الذي يهدف إلى إنشاء خزانة عرض تحوي نتاجات المتحف السمعية البصرية. كان فيلم “المظهر” Visage نتاج التعاون بين كاي واللوفر. وهو فيلم بطئ صُوّر في المتحف وعرض العام 2009، وهو الآن جزء من مجموعة المتحف الدائمة.

وقد سبق لكاي مينغ ليانغ أن باع حقوق فيلمه القصير “إنه حلم” (2007) إلى المتحف التايواني للفنون الجميلة في 2012.

في أمريكا، قام مركز والكر للفنون بتكليف المخرج التايلندي أبيشاتبونغ ويراسيثاكول، الذي اكتسب شهرة واسعة بعد فوز فيلمه “العم بونمي الذي يستطيع تذكّر حيواته الماضية” بجائزة مهرجان كان الكبرى، بتحقيق فيلم قصير لصالح المركز، وكان بعنوان “نهر الصبّار” Cactus River (2012). وقد سبق للمخرج أبيشاتبونغ أن حقق فيلماً قصيراً بعنوان “القصر” (2007) لصالح متحف بالاس الوطني في تايبي.

في لقاء معه أجرته Taipei Times (2010) قال كاي: “إنها المرة الأولى التي فيها أبيع عمل تركيبي بالفيديو إلى متحف ما، وهي المرة الأولى التي يشتري فيها متحف تايواني فيلماً كجزء من مقتنياته. اللوفر كان المتحف الأول في العالم الذي قرر أن يحتفظ بالأفلام ضمن مقتنياته. هذه المبادرات تشير إلى أننا الآن ننظر إلى الفيلم بوصفه شكلاً من أشكال الفن”. ويضيف في اللقاء ذاته: “شيئاً فشيئاً، أفلامي تجد لها بيتاً، وهذا البيت هو المتحف”.

كما أشرت، هناك حركة جلية في اتجاه فضاءات الجاليري، خصوصاً من قِبل مخرجي السينما البطيئة في آسيا. ولا أعتقد أن هذا يحدث من باب الصدفة. بالأحرى، أعتقد أن لهذا سبب معقول، أعني التماثلات التي لا يمكن إنكارها بين الأفلام البطيئة والفن السكوني، والتي تضبّب التخم الفاصل بين الفن المتحرك والفن غير المتحرك، وبالتالي تستجوب أيضاً عادات العرض الحالية. وأظن أن هذا يعطينا مفاتيح لمساعدتنا في فهم السبب الذي يؤدي إلى تحريف إدراكنا للأفلام البطيئة.

المصدر:

موقع The Art(s) of Slow Cinema