عودة إلى زمن السينما ونافذة على سينما العالم

لقطة من فيلم "انفجار" لأنطونيوني

لقطة من فيلم "انفجار" لأنطونيوني

في النصف الأول من السبعينيات كنا نتغذى سينمائيا على أسابيع الأفلام التي كانت تنظمها وزارة الثقافة المصرية طبقا لاتفاقيات ثقافية مشتركة، عن طريق قسم العلاقات الثقافية الخارجية بالوزارة، الذي أنشيء أساسا بغرض دعم العلاقات الثقافية مع دول العالم.

وكان تنظيم أسابيع الأفلام، بالاشتراك مع الدول التي تسمى “صديقة”، تقليدا ظهر أصلا، على ما أعتقد، في ظل وزارة الدكتور ثروت عكاشة، وظل التقليد قائما بعد خروجه من الوزارة ولعدة سنوات، إلى أن بدأ نظام الرئيس السادات يشعر بأنه لم يعد في حاجة إلى مثل هذه الأسابيع التي كانت في معظمها تقام بالتعاون مع دول أوروبا الشرقية (التي كانت لاتزال اشتراكية). وكانت العلاقات بين مصر وهذه الدول قد انهارت بعد أن ضبط النظام في مصر بوصلته في اتجاه الغرب، وتحديدا صوب الولايات المتحدة وحلفائها التقليديين، ولم تكن الولايات المتحدة بالطبع في حاجة إلى التعريف بأفلامها وثقافتها، فقد كانت منتشرة أصلا من خلال شركات التوزيع الأمريكية التي تتخذ مقرات لها في القاهرة مثل مترو وباراماونت وفوكس ويونيتد آرتستس وكولومبيا وورنر، وغيرها، أو من خلال ما يعرض من أفلام لا تنتهي، على الشاشة الصغيرة، أي التليفزيون، ومنها الكثير من الأفلام والمسلسلات التي تمنح عادة، كهدايا طبقا لاتفاقيات خاصة، أي بدون مقابل، إلى محطات التليفزيون في بلدان العالم الثالث كوسيلة للترويج لفكرة “الحلم الأمريكي” والثقافة الأمريكية.

في تلك الفترة كانت هناك أسابيع عظيمة للأفلام تعرض نماذج مبهرة حقا من السينما الإيطالية والسينما الفرنسية، كما أقيمت بالطبع أسابيع للفيلم السوفيتي، والفيلم البولندي والفيلم الكوبي، والفيلم اليوغسلافي، والفيلم التشيكي، وغير ذلك.

وفي دار سينما أوبرا شاهدنا للمرة الأولى أفلاما بولندية لم نكن نتخيل أن تأتينا من هذا البلد، لمخرجين مثل كريستوف زانوسي وأندريه فايدا ويرزي سكوليموفسكي وغيرهم. فقد كانت النظرة الشائعة أن الرؤية الثقافية الرسمية السائدة في بلدان أوروبا الشرقية، تهيمن عليها مفاهيم “بيوريتانية”، أي أنها لا تصنع سوى أفلاما جادة، متجهمة، تبتعد تماما عن تصوير الجسد الإنساني ومشاهد الحب، وتعلي من قيم الحزب الشيوعي التي تقوم على الطاعة والواجب، وضرورة الاندماج في المجموع، وتصوير البطل الإيجابي الصلب الذي يعرف هدفه، وغير ذلك من الأفكار المسبقة التي ثبت بالقطع، أنها كانت خاطئة تماما، فقد فوجئنا بأن أفلام السينما الجديدة القادمة من أوروبا الشرقية تتجاوز كثيرا ما يأتينا من الغرب، ليس فقط في جرأتها في تصوير العلاقات الإنسانية، بل وبما كانت توجهه أيضا من نقد وسخرية مريرة للبيروقراطية والفساد والتدهور الاجتماعي، وتجسد شعور الإنسان بالوحدة، وميل الفرد إلى التشكك في الكثير مما يجري حوله، وإحساسه بالاغتراب عنه.

وكانت “الموجة الجديدة” في أوروبا الشرقية قد بدأت في الظهور في أوائل الستينيات، كرد فعل مباشر للنقد الشديد الذي وجهه الزعيم الروسي نيكيتا خروشوف للستالينية في المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي السوفيتي (1958)، وهو ما فتح الباب لتفتح الفنون والآداب بدرجة كبيرة في بلدان أوروبا الشرقية، وكان الفنانون وفي مقدمتهم السينمائيون، يضغطون من أجل الحصول على مجال أوسع من الحرية في تناول المواضيع الاجتماعية بصورة نقدية، كما طالبوا ونجحوا، في الحصول على حرية تجريب أشكال جديدة في السرد والبناء السينمائي. وكان النقد يدور بالطبع في إطار النظام، أي دون أن يعد انقلابا على النظام الاشتراكي، ولكن جاءت مرحلة ما، في الثمانينيات تحديدا، تجاوز فيها مخرج مثل البولندي أندريه فايدا في فيلميه “رجل من حديد” و”رجل من رخام”، حدود النظام السياسي القائم، وتعرضت أفلامه للمنع والمصادرة، وبدأت منذ تلك الفترة لعبة الشد والجذب بين السينمائيين والنظام. ولاشك أن هامش الحرية كان أكثر اتساعا في بولندا وتشيكوسلوفاكيا والمجر ويوغسلافيا، عما كان عليه في الاتحاد السوفيتي وبلغاريا ورومانيا وألمانيا الشرقية، بحكم السيطرة المركزية الأكثر تشددا في عهد بريجنيف في موسكو، والسيطرة الاستبدادية المطلقة لديكتاتورية تيودور جيفكوف ونيكولاي تشاوشيسكو ومايكل أولبريخت، في بلغاريا ورومانيا والمانيا الشرقية على التوالي.

أما موجة السينما السياسية الإيطالية، أي مجموعة الأفلام التي ظهرت في الستينيات والسبعينيات وكانت توجه نقدا شديدا للدولة ومسارها، فقد جاءت مدعومة بالقوة الكبيرة التي كان يتمتع بها الحزب الشيوعي الإيطالي (أكبر الأحزاب الشيوعية الأوروبية) وتأثيره الثقافي الذي لاشك فيه على الكثير من المثقفين ورجالات الفكر والسينمائيين والأدباء. ولم تكن الدولة الإيطالية، التي كانت تحكمها دائما حكومات ائتلافية، تمانع من عرض هذه الأفلام في إطار الحريات العامة التي يكفلها النظام الديمقراطي الذي ترسخ منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

من إيطاليا مثلا شاهدنا عددا من الأفلام المدهشة التي عرضت ضمن “أسبوع الفيلم الإيطالي” بدار سينما رمسيس التي كانت كائنة في شارع رمسيس (ولم يعد لها وجود بعد استيلاء نقابة المهندسين عليها في ظل سيطرة القوى الظلامية التي أغلقتها تماما، وكانت من أجمل دور العرض في القاهرة وأكثرها رونقا وسحرا).

كان هذا الأسبوع يضم أفلاما لبازوليني (فيلم “صقور وعصافير” الذي ترجم وقتها على ما أتذكر “طيور صغيرة وطيور كبيرة”)، وفرنشيسكو روزي (قضية ماتيه) وداميانو دامياني (انتهى التحقيق الأولي.. إنس الموضوع) وماركو بيللوكيو (الأيدي في الجيوب). ولاشك أن هذه الأفلام ساهمت في تفتح وعينا على فكرة السينما الناقدة، أي كيف يمكن أن يلعب الفيلم دورا مباشر في النقد الاجتماعي والسياسي، نقد المؤسسة، في إطار الدولة الديمقراطية التي تسمح بهذا النوع من النقد، الذي يصل على سبيل المثال، في فيلم مثل “انتهى التحقيق الأولي” إلى توجيه أصابع الاتهام إلى أعلى سلطة في البلاد بالتدخل المباشر لتوجيه القضاء والتستر على الفساد، أو في “قضية ماتيه” الذي يعرض لنضال وحياة “إنريكو ماتيه” رئيس شركة “إيني” الحكومية للبترول في إيطاليا، الذي أراد ضرب احتكار الشركات الأمريكية لنفط العالم الثالث، واعتبار البلدان المنتجة للنفط شركاء حقيقين يتعامل معهم باحترام ونزاهة، لذا فقد دفع حياته ثمنا لتوجهه هذا، ويتهم الفيلم المخابرات الأمريكية بتدبير مؤامرة اغتياله عن طريق تفجير طائرته الخاصة في الجو.

ولكن ينبغي أن أوضح هنا أن هذه الأفلام وغيرها من الأفلام التي شكلت “تيار السينما السياسية الإيطالية”، لم تكن مجرد أعمال مليئة بالثرثرة والخطابات والشعارات التحريضية الغاضبة، بل كانت أعمالا فنية رفيعة المستوى، بل لعل السينما الإيطالية لم تشهد صعودا إلى قمة مجدها كما عرفت خلال هذين العقدين، بالإضافة بالطبع إلى الدور الكبير الذي لعبته أفلام فيلليني وفيسكونتي ودي سيكا في إكساب الفيلم الإيطالي سمعة ممتازة في العالم.

وكانت تلك السنوات أيضا سنوات الازدهار في نشاط “مدينة السينما” الشهيرة في روما، التي كانت “كعبة” السينمائيين الأوروبيين والأمريكيين أيضا، ولا ننسى أنها شهدت تصوير فيلم “كليوباترا” (1963)- إخراج جوزيف مانكيفيتش، بديكوراته الهائلة، والذي استغرق تصويره ثلاث سنوات، وتكلف إنتاجه أكثر من 40 مليون دولار، وهي ميزانية فلكية بمقاييس تلك الأيام.

مدينة السينما في روما

وفي الستينيات كان مدينة السينما بروما (تشينشيتا) تسعى إلى منافسة هوليوود بإنتاج أفلام المغامرات الشهيرة التي تدور حول بطل أسطوري خارق، مثل ماشيست وهرقل، وكان يقوم ببطولتها ممثلون اشتهروا كثيرا في مصر مثل ستيف ريفز (كان بطل العالم في كمال الأجسام)، ورغم أن هذه الأفلام كانت تستخدم في دور البطولة ممثلين أمريكيين، إلا أن باقي الممثلين كانوا عادة من الإيطاليين، وكان يتم عمل “الدوبلاج” لهذه الأفلام إلى الإنجليزية فيما بعد. ومعروف عن الإيطاليين اهتمامهم الشديد بالدوبلاج، وبراعتهم في استخدامه بطريقة فنية متقنة إلى درجة مدهشة، بحيث يصعب على المتفرج الخبير أن يكتشف الخدعة. وعندما أتيحت لي الفرصة لإلقاء محاضرة في قاعة الأكاديمية المصرية للفنون في روما عام 2002، بدعوة من سمير غريب رئيس الأكاديمية في ذلك الوقت، كان من ضمن الحاضرين عدد من السينمائيين الإيطاليين الذي وجهوا لي الكثير من التساؤلات حول موضوع الدوبلاج، وكيف يمكن التعاون بين مصر وإيطاليا في مجال التوزيع على أن يتم عمل الدوبلاج لأفلامهم إلى العربية، ولأفلامنا إلى الإيطالية. وقد أوضحت لهم تحفظات الجانب المصري على استخدام الدوبلاج، وفشل التجربة التي خاضها المخرج المخضرم أحمد كامل مرسي في الخمسينيات، في هذا المجال، وكيف أن الجمهور في مصر لا يستسيغ فكرة أن تتحدث صوفيا لورين باللكنة المصرية العامية، وأن ينطق مارشيللو ماستروياني بلغة الصعيد مثلا. ولكنهم لم يقتنعوا بما سقته من تحفظات، بل ولم يفهموها أصلا، فبالنسبة لهم يظل الدوبلاج هو الوسيلة الأكثر قبولا من ناحية جمهورهم.

وقد عرفت مدينة السينما أيضا موجة أفلام “الويسترن الاسباجيتي” التي مثلت تحديا كبيرا أمام أفلام هوليوود، وكان يشارك فيها ممثلون إيطاليون وأمريكيون، وكانت ترمى إلى استخدام هذا النوع genreبشكل مجازي لتناول قضايا الظلم الاجتماعي والتفاوت الطبقي وفساد السلطة، في سياق قريب من المشاهدين. ولعل من أهم الممثلين الإيطاليين الذين قاموا بأدوار بارزة في أفلام الويسترن الاسباجيتي، الممثل الكبير جيان ماريا فولونتي، وكان أيضا القاسم المشترك في أفلام التيار السياسي في السينما الإيطالية، وقد قام بدور لوتشيانو في “لاكي لوتشيانو”، وإنريكو ماتيه في “قضية ماتيه” لفرنشيسكو روزي، والعامل لولو في “الطبقة العاملة تذهب إلى الجنة” لإيليو بتري، وساكو في “ساكو وفانزيتي” لجوليانو مونتالدو، والطبيب المناضل كارلو في “توقف المسيح في إيبولي” لروزي، وغيرها. وقد عمل فالانتي أيضا مع سيرجيو ليوني في فيلمين من أفلامه الشهيرة هما “حفنة دولارات” (1964)، ثم “من أجل مزيد من الدولارات” (1965) أمام كلينت إيستوود وهما الفيلمان اللذان صنعا مجد إيستوود كممثل- نجم. والطريف أن الفيلمين صورا في مدينة السينما الإيطالية وليس في هوليوود، إلى أن تعاقدت هوليوود مع ليوني لكي ينتقل إليها ليخرج تحفته الشهيرة “حدث ذات مرة في الغرب” عام 1969.

كانت القاهرة في أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات غير القاهرة الآن بكل تأكيد، فقد كانت مدينة عصرية حديثة بكل معنى الكلمة، على الرغم مما أثير كثيرا حول “الانغلاق” أو النظام السياسي المنغلق، وندرة سفر المصريين للخارج وقتها، والرقابة الشديدة التي كانت مفروضة على المطبوعات التي تأتي من الخارج، وغير ذلك من الأمور، في مقابل ما عرف بـ”الانفتاح” الاقتصادي والسياسي، وخروج ودخول المصريين بسهولة منذ أكثر من ثلاثين عاما، ودخول الأجانب بأعداد هائلة لغرض السياحة وغيرها، وورود المطبوعات الأجنبية بكثافة.

ويمكنني القول إن مصر في زمن “الانغلاق” المزعوم، كانت أكثر انفتاحا بكثير على ثقافات العالم مما أصبحت في زمن الانفتاح. فقد عرفنا على سبيل المثال، أفكار الفيسلوف الفرنسي جان بول سارتر منذ وقت مبكر من خلال كتابات أنيس منصور، وترجمات عبد المنعم الحفني، وغيرها. وقد زار سارتر القاهرة بدعوة من محمد حسنين هيكل، الذي قدمه مع سيمون دي بوفوار للرئيس جمال عبد الناصر، كما جاء برتولد بريخت وفريدريك دورينمات وأندريه مالرو وشارل شابلن وغيرهم كثيرون، من كبار الكتاب والأدباء والمفكرين في العالم. وكانت الصحافة المصرية وقتذاك مهتمة كثيرا بإرسال مراسلين مصريين للعمل في العواصم العالمية، كانوا يبعثون بالرسائل الصحفية المنتظمة التي تتضمن مادة دسمة عما يدور في العالم، ومنها على سبيل المثال ما كان يكتبه عبد الستار الطويلة في “روز اليوسف” من مقالات من العواصم الأوروبية، قام بضمها فيما بعد في كتابه الشهير “الفنون والجنون في أوروبا”. وكانت “الأهرام” في عهد محمد حسنين هيكل، توفد الدكتور لويس عوض سنويا في رحلة شتوية إلى لندن وباريس، للاطلاع على أحدث الأعمال المسرحية والكتب والنشاط الثقافي بشكل عام، وكان يكتب صفحات كاملة في الملحق الثقافي للصحيفة، منها ما لا ينسى مثل مقاله الجريء عن مسرحية “هير” Hairالتي كانت تقدم على مسارح الويست إند في العاصمة البريطانية في إطار الاحتجاج الثقافي والفني على حرب فيتنام، وقدمت العري الكامل على المسرح للمرة الأولى.

كان إرسال موفدين للصحف المصرية يثرونها بالمواد الثقافية والأدبية والفنية خصوصا، فكرة أساسية لها تاريخها في صلب تكوين الصحافة المصرية، ولم يعد الأمر كذلك حاليا، بعد أن أصبحت “العملة الصعبة” أكثر صعوبة عما كانت، أو بعد أن تدنى مستوى العملة المصرية إلى درجة مهينة لم تعد تسمح بأن تدفع الصحف الرسمية إلا لأصحاب الحظ والحظوة مقابل أسفار محددة الغرض والهدف، كما أصبحت الصحف تكتفي بالترجمة والنقل عن شبكة الانترنت، دون تشجيع كبار الكتاب والنقاد على السفر والبحث عن الجديد لتقديمه للقاريء، بل أصبح حتى رؤساء تحرير ما يسمى بالصحف المستقلة، لا يبدون اهتماما حقيقيا بالثقافة والفنون بل يتعاملون معها تعاملهم مع صفحات “التسالي”، ويلهثون يوميا وراء أخبار “الفرقعات” والفضائح، والفساد والمفسدين!

عصر المجلات الثقافية

كانت وزارة الثقافة أيضا قد أنشأت عددا من المجلات الثقافية المهمة التي كانت تنشر الكثير من الدراسات والمقالات الفكرية، وأيضا التقارير التي يبعث بها مراسلوها من العواصم الكبرى في العالم، تطلعنا على ما يدور في روما وباريس ولندن وبرلين وموسكو وغيرها. وكانت الفترة فترة قلق وغضب، ارتبطا بثورة الشباب في أوروبا التي امتدت أيضا إلى العالم الثالث وإلى مصر على نحو ما. كانت مجلات مثل “المجلة” و”الفكر المعاصر” و”الكاتب” و”الطليعة”، تنشر دراسات ومقالات في الفلسفة والفكر السياسي والاجتماعي والنقد الأدبي والمسرح ونظرية الأدب. وكان الدكتور فؤاد زكريا بمفرده، يترجم ويكتب ويساهم في عملية تنوير بالغة الأهمية، مع الدكتور مراد وهبة، قبل عهود من ظهور فتاوى التحريم والتجريم وابتزاز المثقفين باسم الدين.

وكانت السينما في مصر قريبة مما يجري في فرنسا من خلال حركة “الموجة الجديدة”، على سبيل المثال، التي يمكن القول إن السينمائيين الشباب المصريين وقتها، تأثروا بها كثيرا. وقد اتضح هذا من الناحية النظرية على الأقل، في مقالات يوسف فرنسيس مثلا، في صحيفة “الأهرام” التي كان يعمل مراسلا لها أو رئيسا لمكتبها في باريس لسنوات امتدت طويلا، كما انعكس على الأفلام الأولى لسعيد مرزوق وحسين كمال.

كانت دور العرض في القاهرة تعرض أفلاما تثير الجدل، حتى بين الناس العاديين في الشارع. ومازلت أذكر مثلا كيف كتب ناقد صحفي، أظنه كان رءوف توفيق في مجلة “صباح الخير”، ينقل لنا حوارا دار بينه وبين سائق إحدى سيارات الأجرة في القاهرة حول فيلم “زوربا اليوناني”. وكيف أصبح فيلم “رجل وامرأة” لكلود ليلوش ظاهرة ثقافية في مصر، ثم الجدل الكبير الذي أثاره فيلم “حذر من آت للعشاء” Guess Who’s Coming to Dinnerلستانلي كرامر، كونه من أوائل الأفلام الأمريكية التي تناولت موضوع العنصرية في المجتمع الأمريكي من منظور ناضج كثيرا. وكان يقوم ببطولته سبنسر تراسي وسيدني بواتييه وكاثرين هيبورن.

كانت دار سينما “راديو” تعرض فيلما مثل To Sir With Loveالذي ترجم وقتها وعرض تحت اسم “كلية المتاعب” وهو يتناول بطريقة أخرى، موضوع التفرقة العنصرية، ويقوم ببطولته سيدني بواتييه أيضا. وكان موضوع العنصرية مطروحا بشدة وقتها في الفنون والآداب الأمريكية في مرحلة اليقظة التي واكبت نهوض حركة الحقوق المدنية بزعامة مارتن لوثر كنج في الستينيات. ولعل تأثير ذلك امتد إلى مخرج مثل سعيد مروزق في فيلمه المتوسط الطول “طبول” الذي أخرجه للتليفزيون عام 1968.

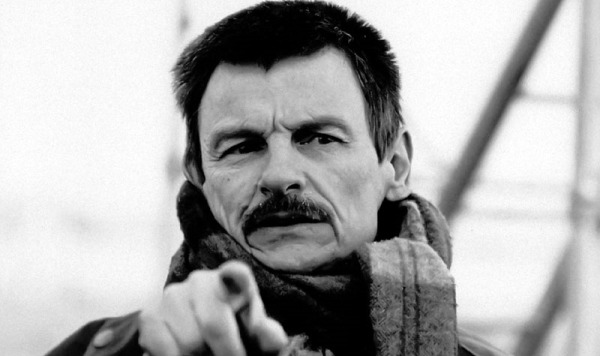

وكانت سينما مترو تعرض “انفجار” Blow Upلأنطونيوني، و”العسكري الأزرق” لرالف نيسلون، و”2001 أوديسا الفضاء” لستانلي كوبرك، وسينما قصر النيل تعرض “ساتيريكون فيلليني” للعبقري الإيطالي فيلليني الذي “زوغت” من الكلية مع صديق وزميل لي، لكي نذهب لمشاهدته في حفل العاشرة صباحا، وكانت سينما رمسيس تعرض “حورية المسيسيبي” لفرنسوا تريفو الذي قامت ببطولته جين مورو، وسينما روكسي تعرض “طفل روزماري” لرومان بولانسكي، وسينما حديقة النصر تعرض فيلما مدهشا هو “القابلات للمس” (1968) The Touchablesللمخرج روبرت فريمان من السينما البريطانية الجديدة. ولاشك أن وجود وزير ثقافة، مثقف ثقافة رفيعة، هو ثروت عكاشة، واختياره لبعض العناصر الجيدة في الوزارة مثل مصطفى درويش مديرا للرقابة، مع وجود تيار قوي من النقد السينمائي (المثقف) الذي تمثل في كتابات سعد الدين توفيق وعبد المنعم صبحي وسمير فريد وسامي السلاموني وخيرية البشلاوي وأحمد الحضري، ساهم في دعم تيار السينما “الأخرى” أي في عرض نماذج كثيرة من الأفلام القادمة من السينما الأوروبية التي كانت تشهد فترة ازدهار حقيقي في الستينيات والسبعينيات، وهي فترة ازدهار لكل السينمات القومية في العالم بلاشك.

ليس معنى هذا أنه لم تكن هناك مشاكل واجهها عرض بعض الأفلام، مثل فيلم “انفجار” Blow Up(أو تكبير الصورة) لأنطونيوني مثلا، الذي دارت مناقشات صاخبة في مجلس الأمة وقتها ضده، وضد عرض فيلم أو فيلمين آخرين منهما فيلم “الحب أقدم مهنة في التاريخ”. وكانت المشكلة أن عرض مثل هذه الأفلام جاء بعد وقوع هزيمة يونيو 67 حينما كانت الأجواء معبأة، وكانت بعض القوى المتشددة المحافظة، تحاول العثور على ثغرات للهجوم على النظام بدعوى “نشر الفجور والانحلال”، وكان من السهل بالتالي، الارتكاز على الدعاوى “الأخلاقية” استنادا إلى بعض المشاهد التي اعتبرت وقتها “جريئة” و”صريحة” في بعض الأفلام في حين أننا عندما نرجع اليوم مثلا لمشاهدة فيلم أنطونيوني المشار إليه، نجده يتوارى خجلا أمام ما يُقدم في أفلامنا. وقد أوقف عرض هذا الفيلم لبعض الوقت، واقتطعت منه بعض اللقطات ثم أعيد عرضه بعد هدوء الضجة.

أما “الحب أقدم مهنة في التاريخ” (1967) فهو فيلم كوميدي فرنسي- إيطالي- ألماني مشترك، كان يشترك في إخراجه ستة مخرجين هم كلود أوتان لارا، ماورو بولونيني، فيليب دي بروكا، ميشيل فيجار، فرانكو اندوفينا، والمخرج الكبير جان لوك جودار. وكان مقسما بالطبع، إلى ست قصص، يقدم كل مخرج قصة تعكس فكرة الفيلم، من زاوية وعصر يختلف عما يتناوله غيره. وكانت تلك الحقبة من ستينيات القرن الماضي، قد عرفت هذا النوع من الأفلام التي يشترك في إخراجها مخرجون عدة. وقد شهدت الفترة نفسها، تجارب من هذا النوع أيضا في السينما المصرية، فقد اشترك ثلاثة مخرجين هم صلاح أبو سيف وعز الدين ذو الفقار وفطين عبد الوهاب مثلا، في إخراج أحد أجمل الأفلام الكوميدية المصرية الراقية هو فيلم “البنات والصيف” (1960). وفي غمار الدعوة إلى “سينما الشباب” واتاحة الفرصة لخريجي معهد السينما لتقديم أفلامهم، أقدمت مؤسسة السينما على إنتاج أكثر من فيلم يشترك فيه عدد من المخرجين أذكر منها فيلم “صور ممنوعة” (1971) الذي اشترك في إخراجه رأفت الميهي ومدكور ثابت ومحمد عبد العزيز.

دولة التعليمات

وكانت هناك بالطبع، كما هي “العادة” حتى يومنا هذا، تعليمات “علوية”، تطلب حظر عرض بعض الأفلام. وقد ساد وقتها تعبير مضحك يدل على النفاق الذي كان سائدا هو تعبير يتعلق بوقف عرض فيلم ما “لأنه يسيء إلى دولة صديقة”. وتحت هذه الحجة منع من العرض، على سبيل المثال، فيلم “دكتور زيفاجو” الذي كان المصريون فخورين وقتها، بقيام نجمهم عمر الشريف ببطولته. وكان قد سبق وقف عرض فيلم “لورانس العرب” بتعليمات عليا أيضا بعد أن اكتشفت “بعض الأجهزة” أنه كان مسيئا للعرب وللنضال القومي العربي ضد الامبريالية، وتلك كانت شعارات المرحلة، وكأن المنع كان سيخدم قضية النضال مثلا. وصحيح أن “لورانس العرب” (1962) كان يقدم رؤية شديدة المحافظة للدور الذي قام به لورانس، ضابط المخابرات البريطانية “الأسطوري” في الشرق الأوسط، إبان ما عرف تاريخيا بـ”الثورة العربية” في الحجاز والشام ضد العثمانيين، واستغلال البريطانيين للروح القومية العربية والنزعة التحررية لكي يطرودا الاتراك ويحلوا مكانهم. ومخرج الفيلم ديفيد لين، معروف بنظرته الانجليزية المحافظة، ومفاهيمه الجامدة فيما يتعلق بالنظرة إلى الأجناس الأخرى في أفلامه، رغم براعته الحرفية المشهود لها. وقد انتهت تلك “الثورة” إلى الهزيمة، بسبب التآمر الاستعماري بموجب اتفاقية سايكس- بيكو الشهيرة (عام 1916) بين بريطانيا وفرنسا على تقاسم مناطق النفوذ في المشرق العربي. وصحيح أن صورة العربي “عودة أبو تايه” (التي قام بتمثيلها أنطوني كوين في الفيلم) لم تكن مثالية، فقد صور على أنه لص لا يهمه سوى الحصول على الذهب، وأن الذهب هو دافعه الوحيد للالتحاق بركب لورانس، الذي قاد الثوار ضد الأتراك، كما يقول الفيلم إنه لولا ذكاء وحصافة لورانس وقدرته على تحقيق العدالة، لما أمكن توحيد صفوف العرب الذين يتشاجرون معا لأتفه الأسباب (على قربة ماء مثلا). لكن الطريف أيضا أن الرقابة البريطانية كانت قد استبعدت من الفيلم لقطات تتعلق بهذا الاتفاق الثنائي، لأن هذه اللقطات تكشف بوضوح، حجم التآمر البريطاني الفرنسي ضد العرب، وهو ما اعتبره لورانس، في مشهد يواجه فيه ممثل الخارجية البريطانية، “خيانة” شخصية له، وقد استبعدت هذه المواجهة من الفيلم وظلت محذوفة لمدة ثلاثين عاما!

وقد أعيد توزيع الفيلم في بريطانيا عام 1993 بعد إعادة معظم اللقطات التي كانت قد استبعدت منه، كما أفرجت الرقابة المصرية، بتعليمات عليا من الرئيس السادات شخصيا، عن فيلم “دكتور زيفاجو” عام 1975، بعد أن ساءت علاقته بالاتحاد السوفيتي (الصديق السوفيتي- سابقا!)، وأصبح قرار منع الفيلم غير قائم بحكم الأمر الواقع. وكان السادات قبل ذلك، قد قام بإصدار تعليماته بالسماح بإعادة توزيع فيلم “كليوباترا” الذي كان ممنوعا بسبب علاقات بطلته إليزابيث تايلور مع إسرائيل، وكانت قد اعتنقت الديانة اليهودية وتزوجت من ممثل يهودي في إسرائيل، واتخذت موقفا مساندا لإسرائيل ضد العرب في حرب 1967. وقد استقبلها السادات فيما بعد، في الاسماعيلية، وخاطبها عندما رآها قادمة نحوه بقوله “مرحبا ياصاحبة الجلالة”!

على أي حال، في تلك الفترة التي أروى عنها، لم تكن الأفلام الأمريكية قد انفردت وحدها بالساحة، بل وحتى ما كان يعرض من أفلام أمريكية كان يمكنك أن تجد بينها الكثير من الأفلام “الفنية” المثيرة للجدل. وكان سيرجيو ليوني الإيطالي قد بلغ قمته مع فيلم “حدث ذات مرة في الغرب” Once Upon a Time in the Westالذي عرض تجاريا في مصر وحقق نجاحا كبيرا.

أسابيع الأفلام

أما أسابيع الأفلام التي كانت تنظمها وزارة الثقافة، فقد كانت تتيح فرصة نادرة لمشاهدة الأفلام التي تخرج عادة عن نطاق التوزيع التجاري من خلال شركات التوزيع المهيمنة على السوق.

لقد تعرفنا من خلال أسبوع الفيلم البولندي مثلا، على ذلك النفس الجديد لأندريه فايدا في أول أفلامه بالألوان بعد أن كنا قد شاهدنا في نادي السينما “قنال”، و”ماس ورماد” وهما بالأبيض والأسود، عن المقاومة البولندية في زمن الحرب العالمية الثانية. وأقصد بـ”النفس الجديد”، تلك الرؤية التي تعبر أكثر عن مشاكل الإنسان الفرد، وعن شعوره بالاغتراب والحيرة، واستمراره في البحث عن السعادة رغم كل ما يقال عن تلك “الجنة الاشتراكية” التي يصنعها الحزب. لقد شاهدنا في أوائل السبعينيات فيلمين لفايدا هما “صيد الذباب” و”كل شيء للبيع”. وكان خيري بشارة وقتذاك قد عاد لتوه من بولندا بعد أن أكمل هناك دراساته السينمائية العليا بعد تخرجه من معهد السينما في القاهرة، في زمن البعثات والاهتمام بتكوين سينمائيين مصريين مؤهلين بالفعل. وكان يُنظر إلى خيري وقتذاك باعتباره “خبيرا” في السينما البولندية الجديدة، خاصة وأنه عمل مساعدا للإخراج في أكثر من فيلم مع كبار السينمائيين البولنديين. وكان يجيد اللغة البولندية بحكم زواجه من فتاة بولندية أحبها وارتبط بها هي “مونيكا” التي لاتزال زوجته حتى يومنا هذا، وقد أنجبا معا ثلاثة من الأبناء.

وقد عدت أخيرا لمشاهدة فيلمي فايدا، بفضل ما يمكنني ببساطة أن أطلق عليه “معجزة” عصر الاسطوانات الرقمية (دي في دي)، ووجدت أنهما مازالا يتمتعان بنفس الطزاجة الأولى التي كانا عليها عندما شاهدناهما عام 1972، بل ونفس الروح الحداثية المعاصرة، التي ربما تكون أيضا قد تلاشت الآن من الأفلام التي تخرج من بولندا.

استوحى فايدا موضوع فيلم “كل شيء للبيع” Everything for Sale(1969) من شخصية الممثل البولندي زبجنيو سيبولسكي، الذي توفي في حادث قطار، وكان ممثلا موهوبا صاحب بصمة خاصة، وقد سبق له العمل مع فايدا في فيلمه “ماس ورماد” (1960) وفي نحو 40 فيلما بولنديا آخر، وأصبح أشهر ممثل في بلاده. ولكن فايدا ينطلق من البحث في تراجيديا ممثل موهوب، لطرح تساؤلات فلسفية حول مغزى الموت المبكر، والتناقض الكامن بين ذلك التوقف التام لحياة إنسان، وتلك الاستمرارية الصاخبة للحياة بعد وفاته. ويتحول الفيلم أيضا من فيلم عن ممثل يعبر عن آرائه في الدنيا والناس والتاريخ البولندي، إلى فيلم عن المخرج نفسه، عن معنى السينما، عن أندريه فايدا، على نحو يذكرنا بما يقدمه فيلليني في فيلمه الأشهر “ثمانية ونصف”، عن قدرة المخرج على “تعليب الخيال” وإعداده للبيع بما في ذلك الموت.. موت من كان يعرفهم ويرتبط معهم بشريط من الذكريات.

ويقوم الفيلم على تصوير فيلم داخل الفيلم، من خلال استخدام ممثل يشبه الممثل الأمريكي الراحل جيمس دين James Deanالذي مات قبل الأوان أيضا في حادث سيارة تراجيدي، لكن الممثل لا يأتي إلى التصوير، ثم تتداعى الصور الحقيقية وتمتزج مع صور الفيلم داخل الفيلم، ويصور الفيلم كيف يتوقف المخرج الشهير أمام جنوح الشباب وغضبه وتمرده، ويتأمل في حياته الشخصية وفي معنى أن تكون مخرجا ناجحا مشهورا، في حين أنك لا ترضى عما تفعله بل تجده ناقصا، غير محصن من الفناء. فيلم بديع مختلف كثيرا عن أفلام فايدا الأولى، بل والتالية أيضا

- من كتاب “شخصيات وأفلام من عصر السينما