“شيفت مسائي”: رؤية ثاقبة لعلاقة عصرية

عمرو علي

ينتمي الفيلم الروائي المصري القصير “شيفت مسائي” من تأليف وائل حمدي وإخراج كريم شعبان إلى تلك النوعية من الأفلام التي يمُكن قراءتها على أكثر من مستوى، وبالتالي يمكن تأويلها تأويلات متعدّدة، والنظر إليها من زوايا كثيرتقود بالمحصلة إلى نتائج ومعاني متنوعة ومتباينة.

ورغم أن الفيلم قد حظي، عن استحقاق، بعدّة كتابات نقدية عقب الكثير من المشاركات في المهرجانات السينمائية، إلا أن أحداً لم يسفر النقاب، من وجهة نظرنا المتواضعة، عن العمق الذي يمكن تلّمسه، والذي يقدّم بالنتيجة رؤية حول طبيعة المجتمع الإستهلاكي وسط منظومة رأسمالية تدور وتدور كالآلة لتطحن المفاهيم والقيم الإنسانية، وحتى الأخلاقية الكبرى، الناظمة للعلاقات البشرية.

يبدو الفيلم للوهلة الأولى بسيطاً للغاية، بل إنه لا يعدو كونه أكثر من مكالمة تليفونية طويلة تجري بين عميل وموظف في شركة لخدمات الإنترنت، ولكن الزمن القصير الذي يفرده الفيلم لما قبل وما بعد تلك المكالمة، يُقدّم للمشاهد كافة المفاتيح الضرورية لتلّمس المعنى القابع خلف الكلمات ووراء السطور، والذي يدين في نهاية المطاف تلك المنظومة التي تُقسّم الأفراد إلى رؤساء ومرؤوسين، وبتعبير أوضح، إلى سادة وعبيد، يمارس كلٌّ منهم دوره ببراعة وبقبول ورضا، حتى أن هذ الدور يبدو وكأنه قد صار جزءً لا يتجزأ من شخصياتهم الأصلية، بينما تبدو الغاية التي يسعون إليها في النهاية شديدة التفاهة إذا ما قُورِنَت بفداحة الوسيلة.

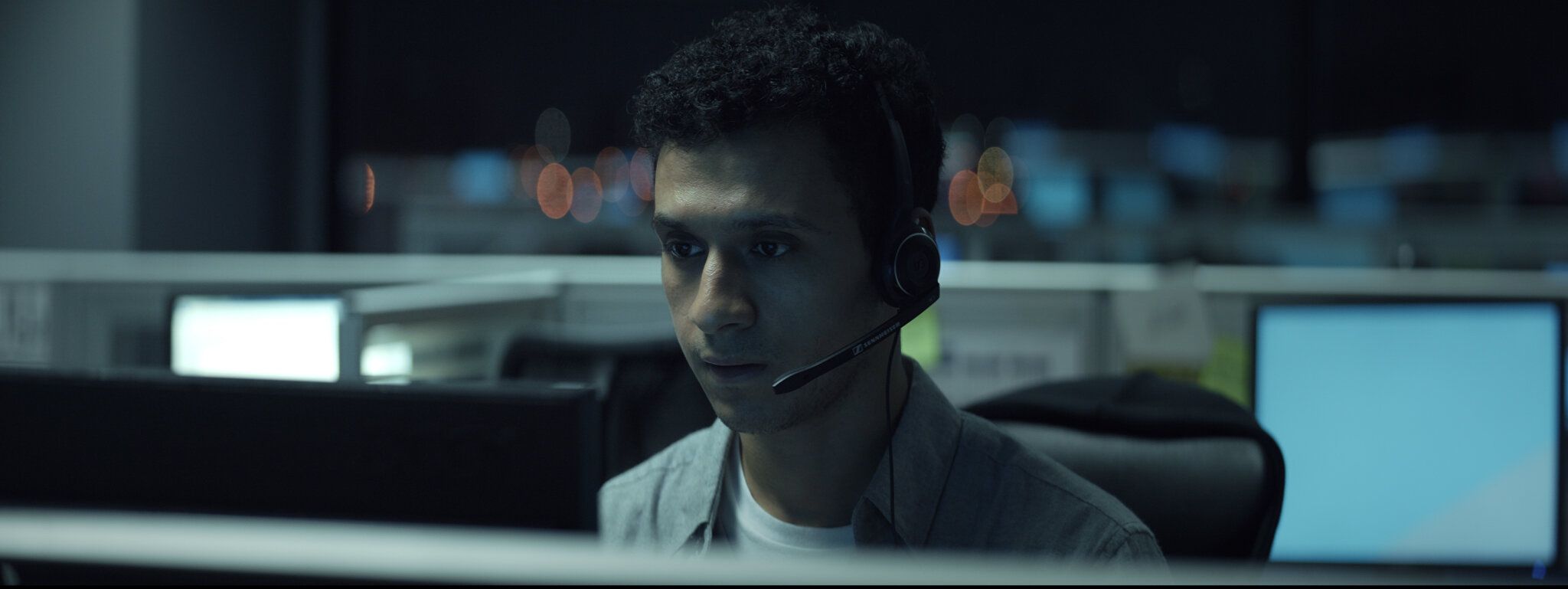

القصّة باختصار أن عميلاً (أحمد كمال) تنقطع لديه خدمة الإنترنت فيتصل بالشاب زين (عصام عمر)، وهو موظف في شركة اسمها دلتا للإتصالات والإنترنت لمتابعة الشكوى، قبل أن يطفح به الكيل، ويبدأ حفلة من السخرية والإهانة يحاول من خلالها إثارة الموظف ضدّ الواقع المفروض عليه، وضدّ الشركة التي تجعله كبش فداء لا دور له سوى امتصاص غضب الزبائن ومحاولة تخديرهم بالكلام والوعود بحلّ مشكلة انقطاع الإنترنت المُتكرّرة، قبل أن تعود الخدمة من تلقاء نفسها فيُنهي العميل الاتصال، ونكتشف أنه كان ينتظر عودة الخدمة كي يلعب بلاي ستيشن Play station عبر الإنترنت، فهذا هو العمل الذي كان ينتظر عودة الشبكة من أجل إتمامه، وهذا هو الإنترنت الذي أصبح كالماء والطعام ولا يستطيع الإنسان أن يحيا بدونه، كما يقول العميل نفسه أثناء المكالمة.

يعجز الموظف الشاب طيلة المكالمة عن الردّ، بل إنه لا يفلح سوى بترديد نفس الكلام بتعابير مختلفة، فهو لا يمتلك الحلّ السحري لمشكلة العميل، كما أن المكالمة مُسجلّة، وأي خطأ قد يبدر منه سيؤدي لاحقاً إلى فصله من الوظيفة التي يعيش منها، بما في ذلك محاولة إنهاء الإتصال أو قطعه.

وهكذا يصبح الموظف الشاب في موقف لا يحُسَد عليه البتة، ويتمادى العميل أكثر فأكثر في إهاناته ومحاولاته للنيل شخصياً من الموظف وكأنه سبب العطل والمشكلة، رغم أنه يعلم يقيناً أن هذا الموظف ليس أكثر من عبد مأمور ليس بيده الحلّ والعقد.

والحقيقة أن الفيلم في هذا الإطار لا يحُقّق لبطله الموظف التغيير الدرامي المُنتَظَر في مثل هذه النوعية من الأفلام، ولكنه على الجانب الأخر يضع بطله في موقف درامي يهيئه لاتخاد فعل قد يؤدي لاحقاً إلى تغيير حقيقي وجذري لن نراه في الفيلم، فشحنة الغضب التي تولّدت بداخله كفيلة بدفعه لإتخاذ قرار، حتى لو جاء قراره هذا بُعيد الصمت الطويل الذي سيغرق فيه نهاية الفيلم، والصمت واللوذ بالتفكير هما بحدّ ذاتهما جزءً من التغيير بعد الحديث الطويل والكلام الكثير الذي قيل، رغم أن بطلنا سيفكّر بالتأكيد في مصيره إن تقدّم بالاستقالة أوترك العمل، فمن أين يعيش؟ وكيف يكسب الفلوس؟ ليبدو في النهاية أشبه بفأر حبيس في مصيدة لا يمتلك سوى الرضوخ والقبول بهذا الوضع المزري كي يستمر في الحياة، حتى أنه سرعان ما يجيب على مكالمة جديدة لمتابعة شكوى أخرى بعد أن يتمالك أعصابه ويستعيد رباطة جأشه من جديد.

وعلى النقيض من صمت بطلنا وتخبّطه في لجّة أفكاره المضنية هذه، يبدأ العميل لعبة كرة القدم الصاخبة، فتتمازج المؤثرات الصوتية لهتافات وتشجيع الجمهور مع تأوهاته من فرط الحماسة خلال اللعبة، حيث يبدو أنه قد نسي كلّياً أمر تلك المكالمة، لينكسر قناع الجدّية والتهجّم وتحلّ محلهما تعابير تجعل من الشخصية نفسها أقرب إلى وحش بشري منها إلى إنسان عاقل، وإن كان الفيلم قد بدأ بحديث تلفوني بين الموظف ووالدته، ليقدّم عبر ذلك ملمحاً من ملامح العلاقة الإنسانية بين الأم والابن، وهي بالمناسبة علاقة سويّة وطبيعية لا تخلو من الدعابة والابتسامة، فإن الأحداث تنتهي في منزل ذلك العميل الغارق في السكون والرتابة والعزلة، وهي تلك العزلة التي كان يسعى إلى كسرها خلال فترة انقطاع الإنترنت عبر مكالمته الطويلة مع الموظف الشاب، قبل أن يعود من جديد إلى الجهاز الذي يؤنسه، متجاهلاً تلك المكالمة التي اختزلت في طيّاتها صورة مجتمع وعلاقات إنسانية مُحطّمة ومُهشّمة.

والحقيقة أننا لونظرنا الى الفيلم من هذه الزاوية الأخيرة فحسب، لبدا بالنسبة إلينا فيلماً عن عزلة الانسان وحاجته إلى التواصل، وهذه ثيمة باتت كثيرة الاشتغال خلال الفترة الأخيرة، ومن هنا جاء اعتقادنا بأن الفيلم مفتوح على عدة قراءات، دون أن يلزم صنَّاعه المشاهد بتبني الرؤية، أو النظر من منظور أحادي، ولكن الموقف الدرامي الحاضر أمامنا طيلة الفيلم، وهو موقف يحدث يومياً ملايين المرَّات حول العالم، يتعرّض باليقين إلى علاقة ثنائية لا تختلف بالجوهر عن علاقة السيّد والعبد عبر القرون الماضية، ولكنها تجيء، على صعيد الشكل، بلبوس العصرية والتكنولوجيا وبسمات القرن الواحد والعشرين.

والفيلم لا يدعو إلى التعاطف مع بطله بمقدار ما يدعو إلى التأمل في طبيعة هذا الموقف الدرامي المربك، بل إنه يدين، في لحظات كثيرة، هذا البطل بوصفه عاجزاً وبليداً يردّد طيلة الوقت، وبطريقة ببغائية، الجمل التي اعتاد على استخدامها في مثل هذه المواقف، والتي يتعلّمها الموظفون عادةً خلال عملهم في شركات الإتصالات، ولعلّ هذا الموقف السلبي للبطل هوما يدفع البطل المضاد في كثير من اللحظات إلى المزايدة والاسترسال في حفلة الاهانة والتحقير، والفيلم من هذا المنظور، يبقى على مسافة واحدة من جميع شخصياته، ولكنه يدعو بالتأكيد إلى التأمل، وتحديداً إلى ذلك النوع من التأمل الكاشف، وصولاً الى إدانة هذه العلاقة العصرية المأزومة، ومن وراءها الظروف الضاغطة التي دفعت بالأبطال إلى هذا الموقف.

تميّز الفيلم بعناصر فنّية مُلفتة بدءً من التصوير مروراً بالصوت والديكور والمونتاج بإيقاعه المشدود والمحكم دون زيادة أو نقصان، وانتهاءً بالأداء المتقن للبطلين، رغم البساطة التي تغلّف الفيلم، والرؤية الواقعية في التعامل مع الكاميرا وزوايا التصوير وأحجام اللقطات بعيداً عن الزخرفة البصرية أو الإفراط في الشكلانية، ولكنها تلك البساطة السهلة الممتنعة القادرة على التأثير والإقناع ببلاغة واتزان، وفي اعتقادنا أن شيفت مسائي يشكّل بالمحصلة واحداً من أفضل الأفلام المصرية القصيرة خلال الآونة الأخيرة، عدى عن كونه واحداً من الأفلام التي تعيش في العقل الوجدان طويلاً.