الصين في السينما: شرح الأيديولوجية

ترجمة وتقديم: أمير العمري

قبل نحو عشرين عاما شرعت في ترجمة كتاب “الصين في السينما: مصادر المعرفة في السينما الصينية المعاصرة” للأكاديمي الأمريكي جيروم سيلبرغيلد، وذلك في سياق اهتمامي الشخصي بشكل مكثف في تلك الفترة بالبحث في سياقات وتاريخ السينما الصينية.

وقد قطعت شوطا لا بأس به في ترجمته على أن يصدر من المركز القومي للترجمة وقت أن كان د. جابر عصفور يرأسه. ولكن رغم العقد الجيد الذي حصلت عليه من المركز، إلا أنني، لأسباب كثيرة، لم أستكمل ترجمة هذا الكتاب الذي يظل في رأيي، المرجع الأشمل والأهم في السينما الصينية عموما، والموجة الجديدة في السينما الصينية بوجه خاص.

وقد صدر كتاب سيلبرغيلد عام 1999 أي في نفس الوقت الذي صدر فيه كتابي “السينما الصينية الجديدة” مواكبا الأسبوع السينمائي المخصص لأفلام هذا الاتجاه الذي أعددته وقدمت أفلامه السبعة في أول تظاهرة من نوعها تقام في القاهرة، بالتعاون بين جمعية نقاد السينما والمجلس الأعلى للثقافة.

وقد رأيت أن أنشر هنا مقدمة هذا الكتاب الذي وضعه المؤرخ الفني الأمريكي سيلبرغيلد، أستاذ تاريخ الفن في جامعة واشنطن، سييتل، نظرا لأهمية المدخل الخاص الذي يتناول من خلاله السينما الصينية التي شغلت العالم كله لأكثر من عقد ومثلت في التسعينات تحديدا، مع السينما الإيرانية الجديدة، ظاهرة فنية- سياسية، جديرة بالتوقف أمامها وفهم آلياتها ومفاهيمها وعلاقتها بالتاريخ الخاص للصين ورموز الأدب الصيني والرسوم القديمة والشعر والفلسفة الكونفوشوسية، ثم انعكاس “الثورة الثقافية” في الستينات بشدة على أبناء “الجيل الخامس” الذي تخرج من معهد السينما في بكين والذي قاد مخرجوه هذه الحركة قبل أن يتم وقف قوة دفعها بشكل أو آخر مع بقاء تأثيرها القوي حتى يومنا هذا.

وقد يكون أهم ما يطرحه الكاتب في مقدمته جوانب الخلاف بينه وبين النقد الفني أو السينمائي، والزاوية المغايرة التي يتطلع من خلالها الى السينما الصينية من خلال مفاهيم أخرى لا تتناقض بل تتكامل مع رؤية نقد الأفلام من الزاوية الفنية. وربما أعود لأنشر الفصل الأول من الكتاب الذي أعتبره من أهم فصوله، على هذا الموقع، في مناسبة أخرى. ولكن الآن إلى مقدمة الكتاب.

نص مقدمة “الصين في السينما”

في مستهل هذا الكتاب يتعين ذكر بعض الأشياء بدءا من الأسباب التي تجعلني أؤكد أنه كتاب في «تاريخ الفن». فعند مؤرخ للفنون البصرية الصينية، كان ظهور جيل جديد من الأفلام مثل «الأرض الصفراء» (1984) و«حادثة المدفع الأسود» (1985)- وهو ما يعرف بـ «الجيل الخامس»، أمرا منتظرا لزمن طويل، وفي الوقت نفسه، غير متوقع على الإطلاق.

وقد أصبح ظهور هذين الفيلمين على الفور الحدث الختامي في برنامجي الدراسي عن تاريخ الفن الصيني، مع تصور حذر بأنهما يمثلان الحدث الفني الأكثر نجاحا في الصين طوال القرن العشرين المضطرب.

وكما بالنسبة للفنون البصرية الصينية عموما، لم يكن ترحيبي بهذا النوع الجديد من الأفلام الصينية التي تتضمن أبعادا ثقافية (السينما الصينية الجديدة، الأفلام الصينية الفنية، السينما الطليعية الصينية) يرتكز على الناحية الجمالية البسيطة التي تتمثل في الشكل الجذاب، بل بقدرة هذه الأفلام على التواصل بعمق وثراء، وعلى أن تخلق وتقيم علاقة حيوية بين الصورة والنص، وعلى أن تطرح- بفنية وإقناع- قضايا اجتماعية وفلسفية معقدة تهم الصين وتُ عرّف العالم بالصين، فقد كان إحياء التقاليد السينمائية الصينية الكامنة وبلوغها هذا المستوى الفني بقيادة جيل من المخرجين السينمائيين الشباب الذين شكلتهم تجربة الثورة الثقافية وتخلى الصين عن الماوية، سببا للاحتفاء.

وعبر أكثر من عشر سنوات، منذ بروز ذلك النوع الجديد من الأفلام الصينية فجأة على الساحة العالمية، برز أيضا تيار عريض من الكتابات النقدية التي تابعت مسيرة هذه السينما. ولم يكن من المفاجئ أن تتجه كتابات زملاء يشتغلون بمعارف أكاديمية أخرى ولديهم برامج مختلفة، إلى تناول هذه الأفلام بطريقة تختلف عن تناولي لها. لكني لم أكن مهيئا تماما لاستيعاب اتجاه البعض، داخل الصين وفي الغرب، للتعامل مع هذه الأفلام بقسوة شديدة وبطريقة سلبية (وهنا من الضروري التفرقة بين هؤلاء الأكاديميين وبين أبواق الحزب الشيوعي الصيني الذين تنحصر مهمتهم في مقاومة التنقيب في التاريخ الذي تستدعيه هذه الأفلام).

ورغم ذلك، فإن الاهتمام الكبير بالموضوع أثبت جديته كما أعاد في الوقت نفسه، التأكيد على الميزة الأساسية للجامعة، أي الدعوة للتفكير من خلال تنوع الآراء. أما الأمر المثير للدهشة فقد تمثل في غياب الرأي التاريخي الفني على وجه الدقة، وهو ما آمل أن أعبر عنه هنا، مضيفا إياه إلى الآراء التي تأتي بالفعل من جانب المشتغلين بفروع المعرفة الأخرى مثل الدراسات السينمائية ونظرية النقد ودراسات المرأة وعلوم الأجناس البشرية والأدب المقارن وعلم دراسة المجتمعات الحضرية.

ولا حاجة بنا إلى القول إنه لا يوجد «صوت» واحد للمؤرخ الفني بل خصائص قليلة محددة له يمكنها إثراء «الكورس». أولى خصائص هذا المنهج، التركيز الكبير نسبيا على الصورة مقارنة مع النص وبدرجة أكبر مما نجده عادة في فروع المعرفة الأخرى، رغم أن الفروع الأخرى للمعرفة تطبق مقياسا مختلفا على مجال عريض من المصادر البصرية والنصية والسياقية والمفاهيمية.

إن المؤرخ الفني، قبل عن غيره من الباحثين، يجب أن يلجأ إلى طريقة للرؤية تتعمق في فنون التعبير الخيالي التقليدي وتهتم بالعلاقة بين الصور والنصوص والسياقات الوثيقة الصلة بالموضوع. وسواء أكان هذا المنهج مقنعا أم لا، فإن تركيزي على البناء العميق من الدلالات والاستعارات في الفكر الصيني والتجسيد البصري الصيني (وأعتقد أن هذا التناظر متأصل بصريا) ينبثق من وجهة النظر هذه، ويجعلني أميل بطريقة مختلفة إلى تناول بعض القضايا الأكثر خلافية التي طرحها كتاب آخرون، خاصة ما يتعلق منها بالقومية وتعدد الأجناس.

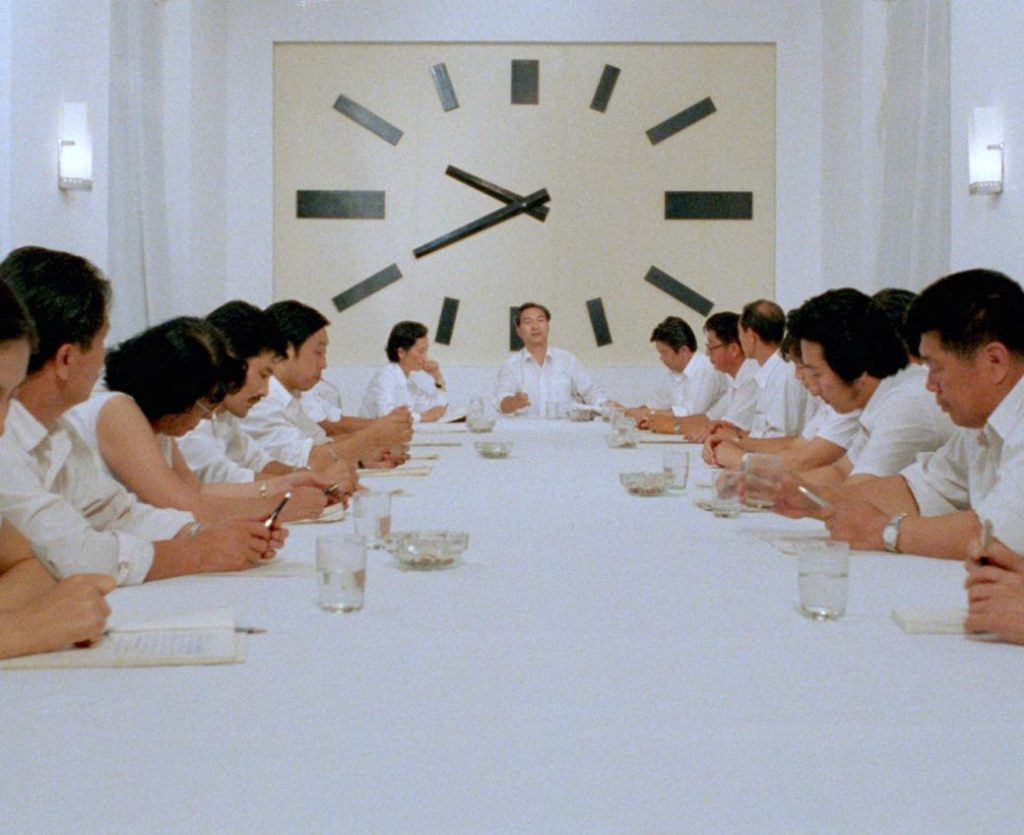

وثانيا، إذا كان المؤرخ الفني يعتبر ناقدا فنيا على صعيد محدود، إلا أنه يميل بوعي، على العكس من الناقد الفني، إلى التأكد من أن البحث التاريخي يلعب دورا أكبر من دور الحسم النقدي. لقد ظل السينمائيون مثلهم في ذلك مثل كل «عمال الفن» Art Workers في الصين يذعنون طويلا لأغراض الآخرين ويخضعون فنهم للأيديولوجية. ولكن رد فعلهم إزاء الرقيب لم يكن أحيانا يتمثل في النص (الذي قد يفهمه الرقيب جيدا) ولكن في الابتعاد عن النص من خلال بصرية الفن السينمائية (التي يتعذر فهم الرقيب لها). والمفارقة كما سنرى، أن هذه الاستراتيجية مكنت البراعة الفنية artistry ليس فقط من بلورة المصادر البصرية للمعنى، ولكنها عززت وساعدت في تشكيل جمالية هذه المغامرة الفنية بأسرها. وقد فهم الناقد العظيم ماوتسي تونج الفرق بين البراعة الفنية والسياسة، وكان واضحا في تحديد العلاقة الإشكالية بينهما عندما أعلن:

«إن ضرر الفيلم الرجعي الذي يتميز بالقيمة الفنية العالية على الجماهير أكبر، ومن ثم ينبغي التشدد في رفضه. ويكمن العامل المشترك بين كل الأعمال الأدبية والفنية التي تستغل الطبقات خلال فترة تدهورها، في التناقض بين مضمونها السياسي الرجعي وبين شكلها الفني. لذا فإننا نطالب بالوحدة بين السياسة والفن، وحدة المضمون والشكل، وحدة المضمون السياسي الثوري والشكل الفني الرفيع بقدر الإمكان».

من حق السياسيين أن يطالبوا بالوحدة بين الشكل والمضمون الأيديولوجي، ومن حق الرقباء والنقاد أيضا أن يفعلوا ذلك. غير أن مهمة المؤرخ الفني لا تتمثل في إملاء الأيديولوجية ولا في رفضها بل في شرحها. وهو أمر ليس باليسير بل وغير كافٍ تماما، ومتواضع دائما. إن الانحياز هنا هو إلى جانب التاريخ والاستمرارية التاريخية، فالقديم يثري معرفتنا ويصبح جزءًا من الجديد، يتشكل في التعبير السينمائي عن تعدد الأجناس والاستعارات والشكل الدرامي وأنماط الأسلوب السينمائي ودلالاته لتحقيق البلاغة البصرية.

ولكن إذا كنت قد أخطأت في التحليل أو شاب تحليلي المبالغة أو السذاجة أو بدا ما أقدمه من تحليل متصفا بطابع الهواة، فإنني أتمنى أن يقبل مؤرخو الفن على هذه المناظرة السينمائية وأن يساهموا في تحسين الصورة. وليس المقصود أن يكون صوت المؤرخ الفني أعلى أو أقل من غيره من الأصوات، بل أن يضيف إلى الكل، حتى لو بدا أحيانا أنه غير متجانس مع الأصوات الأخرى. فلا أحد يملك الإدعاء بأن عمله يخلو من مواضع النقد.

ولكن على العكس من بعض المناهج الأخرى المشروعة التي تصبغ الكتابة في هذا الموضوع، والتي تُكرس فيها عن قصدية تامة الروح النقدية وتأخذ في اعتبارها الموضوع السينمائي، فإن منهجي في البحث التاريخي يكتفي فقط بفهم الخيوط المعقدة والخفية للإشارات التي تنسج منها هذه الأعمال الفنية، والتي تربط هذه الأعمال بكل من الماضي والحاضر، ومن خلالها تضئ الطرق التي تربط الحاضر بالماضي. إن جوهر أي فيلم هام لا يكمن في شكله «الجميل» ولا في الرسالة «الصحيحة» التي يوصلها. فالكثير من الأفلام الجميلة لا تملك إلا هذا الجمال، وقد كان دائما ينظر بتشكك إلى الجاذبية البصرية في الفن الصيني. وقد تم توصيل الرسالة التي يفترض أنها صحيحة بأشكال لا علاقة لها بالفن الرفيع عادة، فالرسالة «الصحيحة» لا ترتبط بالضرورة بالفن الرفيع، تماما كما لا ترتبط الرسالة «الخاطئة» بالفن الردئ. وإذا كان هناك حقا شيء «جيد» أو «ردئ» عند مؤرخ الفن الصيني فإنه يكمن، موضوعيا، في قدرة العمل الفني على منح الشكل والحافز، وهو أمر جيد دائما، لتجربة بصرية وتخيلية ثرية.

إن ما يبدو لنا أنه من صميم الكادر السينمائي هو في الحقيقة، ومن خلال الصلة الظاهرية، ليس في صلبه على الإطلاق. وأقصد باستخدام كلمة «الصلة» إدخال البعد التاريخي، سواء التاريخ الماضي أم الحاضر. وقد تكون وسائل هذه الصلة نصية أو بصرية خالصة أو مزيج منهما. وفي كلتا الحالتين، فإن فهمنا للصلة والصلات يجب أن يعترف بهذه الصلات ويكون ملما بها.

وهناك عوامل عديدة تتحكم في الفرق بين التفسير الذي يستند إلى التاريخ وبين التفسير المعاصر تماما. ونسوق هنا المثال التالي: سنرى لاحقا أنه قد أشيئ أحيانا فهم الأفلام التي يقدمها مخرجو السينما الصينية من الرجال باعتبارها «متحررة من النظرة الذكورية» واعتبرت مجرد «أفلام مخصصة للنساء» أو تعبير عن «شهوة الرجل» أو أنها تسعى إلى تحقيق التجانس القومي. أما المنظور التاريخي الذي يحترم كلا من التعبير القياسي عن المتناظرات والتعبير المجازي باعتبارهما الجذر التاريخي لجوهر البلاغة الصينية، كما يستوعب اللغة الموظفة تاريخيا في هذا التعبير القياسي، فقد يغير جوهريا هذا المفهوم، كما سنرى فيما بعد.

إن الاهتمام بالمؤثر التاريخي يغير من استقبالنا للوسيط السينمائي بأكمله. وعلى سبيل المثال، فإن «صينية» الصين في فيلم صيني وفي السينما الصينية نفسها باستخدام مفردات معاصرة تماما يمكن أن تصبح عند البعض غامضة ومدعاة للإزدراء بسبب توظيفها «آلية أجنبية» حديثة. أما الاهتمام بالدور التاريخي للمحاكاة في الخيال التقليدي الصيني المصور، الذي كان عادة ما يُنظر إليه كشئ مقدس أو أقرب إلى القداسة، فإنه يولد معنى آخر مختلفا تماما. ولنتأمل هذا الرأي النقدي:

«بتقديم مشكلة التدوين في إحدى لحظات البداية في الثورة الصينية الاشتراكية، يكشف [المخرج السينمائي الصيني] تشين كايج التحكم الفاشي في المجتمع الذي يمكن للمنظرين الغربيين العثور عليه بسهولة في مصادرهم الثقافية الخاصة من خلال الأشكال المحسوسة للأجهزة التقنية ولكن التي تبدو ظاهرة بنفس الدرجة في دولة غير غربية… إن ما هو «في حالة دمار» (في فيلم «الأرض الصفراء» The yellow Earth) ليس فقط أسطورة التقدمية الشيوعية ولكن أيضا الافتراض بأن النقد نفسه يمكن أن يصمد بعيدا عن الآلات التي تسمح له بالتعبير. ولأن «الأرض الصفراء» يستخدم الجهاز السينمائي الموروث من الغرب، ولأنه يوزع في السوق السينمائية العالمية، فإنه يصبح، مثل غيره من الأفلام، أداة لتجسيد «صين» معينة… إن الإحساس بأجواء المناظر الطبيعية في القرية: الأرض والسماء والفلاحين وطريقتهم الهادئة في الحياة، يختفي في اللحظة التي نرى فيها هذه الأشياء على شاشة السينما، لأن ما نراه هو بالفعل نتيجة التشابه [مع الأصل] من خلال التكنولوجيا والتسليع».

وعلى الرغم من أن الفيلم ووسائل الإتصال والعرض الأخرى (التليفزيون والفيديو والفاكس والبريد الاليكتروني والانترنت) تمثل اليوم تحديا حقيقيا لهيمنة الدولة على المعلومات والمعرفة في الصين (وهو ما يبين أن التقدم الصناعي في حد ذاته ليس فاشيا ولا غير فاشي بالوراثة) فإن المنطق (الغربي) الذي يتضح في المثال السابق في حالة اكتماله، يبني سورا ثقافيا عظيما حول السينمائيين الصينيين، ويسعى إلى الحط من شأنهم وحصرهم في إطار النظرة الاستشراقية ويحدد لهم الأولويات ويقلل من شأنهم ويحرمهم من حقوقهم في التعبير. وكلهم، كما يمكنني الافتراض، يسيرون في اتجاه معاكس تماما لما يرمي إليه بالفعل الناقد الذي اقتبسنا منه المثال السابق.

وبالمقارنة، فإن المؤرخ البصري لن يعتبر-على الأرجح، أن التكرار السينمائي filmic replication ناقصا استنادا إلى الأسس الصينية المجردة: فالمفاهيم الكونفوشيوسية للتصميم الفني وللدور المركزي لما تولده الصورة والمنمنمات في التقاليد الداوية Daoist والبوذية، والمناقشات الجمالية التقليدية لفن المحاكاة تقول لما عكس ذلك. لن يعتبر المؤرخ الفني على الأرجح التكرار replication السينمائي الحديث نوعا من القطيعة مع مبادئ التقاليد الصينية في التجسيد وإعادة الإنتاج- مع وضعها في الممارسة العملية في اللوحات الطبيعية ورسومات الحدائق، في نماذج النقش التقليدي للخط اليدوي على الحجر والحصول على نسخ منها عن طريق استخدام ورق تنطبع عليه الصور، في النصوص المطبوعة على الخشب التي يعاد إنتاج كميات كبيرة منها، في أعمال النحت التي تزين التوابيت بأشكال دقيقة، في صب قوالب البرونز وتشكيل الخشب وفي التخطيط المدني والعمارة. ليس هناك إذن أساس ثقافي متين تستند إليه هذه النظرة التي ترى أن الفيلم يعتمد بالضرورة آليا على «الغرب» أو لنسب بعض التميز «الفاشي» إلى آليته. ويؤكد الكثير من الأدبيات الفكرية صحة هذا الرأي. وفضلا عن ذلك، قد يفضل مؤرخ الصين ألا ينسب تأسيس «الحداثة» للغرب (الغرب الذي يؤكدون على ضرورته)، أو مساواة «الحداثة» الصينية بـ «الغربنة»Westernization

وسيتضح من خلال الأفلام التي نناقشها في هذا الكتاب، أن من الممكن أن تنبني حداثة صينية، نعم، بل وحتى فن طليعي صيني على، وربما «فقط»، على الماضي الصيني: فالحاضر يمتد إلى الماضي والماضي يعيش في الحاضر. في هذه الأفلام وفي تأثرها بالفنون المحيطة بها، نلمح أشياء هي من أعمق ما يهم المؤرخ الفني وهي ما تصبغ الدراسات التي يحتويها هذا الكتاب: العلاقة بين الماضي والحاضر، الاهتمام بالبلاغة الفنية في مكوناتها وتقاليدها، التعبير عن النص بالصورة، صياغة التناظر، سيطرة الرمزية والميلودراما، التحرر والتعبير عن الذات وعن الهوية الثقافية، التحايل على الرقابة.

هذه الأفلام ليست بأي حال، خالية من التأثير الغربي (تأثير هوليوود)، ولكنها في معظمها، وبشكل يتراوح من فيلم لآخر، تخضع لقواعدها الخاصة: القواعد الصينية إذا جاز القول. وعادة ما يتم تجاهل اللقطة- واللقطة العكسية لحساب اللقطات البعيدة الثابتة، وفي كثير من الأحيان يتم كسر خط الـ 180 درجة الذي لا يمكن المساس به عادة في أفلام هوليوود. ورغم أن المقارنة مع أفلام هوليوود مفيدة، فإن المقارنة مع الأمثلة التاريخية للفنون البصرية الصينية، مثل الرسم الصيني التقليدي عظيمة الفائدة. ولتحقيق ذلك استخدمنا كادرات الفيلم هنا جنبا إلى جنب مع صور من الماضي.

واخترنا أمثلة من الرسم التقليدي للإيضاح، ليست كأمثلة فريدة ولا لأهميتها الخاصة وتأثيراها المباشرة على مخرجين بعينهم، بل كمجرد أنواع أسلوبية، وأمثلة بصرية مفيدة للاتجاهات الثقافية التي هي تقليدية للغاية حتى يصعب تصور قدرتها على تقديم حلول مألوفة لمشاكل مألوفة: مشاكل معروفة عموما، ومع ذلك متنوعة بشكل جمعي إذا جاز التعبير، مناقضة لمفهوم «التقليد الصيني» كتقليد أحادي لا يتغير، أو حتى كتقليد مزدوج، أو ينقصه التنوع والبدائل الجمالية المعقدة.

تقدم معظم هذه اللوحات الفنية مثل معظم الأفلام التي نتناولها في هذا الكتاب، حلولا بصرية لتجسيد النصوص القصصية القديمة. وتطرح هذه اللوحات، مثل الأفلام التي نناقشها، تعديلات استثنائية من أجل السيطرة على المضمون وتوصيل الرسالة. وهي إذن، تمهد لنا البحث عن هذا كله في الفيلم ومشاهدته بطرق معينة. ولم أكن قصدي أن أدلل على صحة وجهة نظري بل تفسيرها عن طريق شرح كيف يمكن لمؤرخ فني رؤية الأفلام الصينية بشكل مختلف.

ويتفق اختيار الأفلام التي نناقشها في هذا الكتاب مع «النداء» الموضوعي المشار إليه فيما تقدم: هذه هي كل الأفلام التي تتواصل ببلاغة، إن لم يكن دائما بنجاح، وهي أفلام يمكن أن يستمر الدارس في التعلم منها أكثر وأكثر، حتى من المشاهدة المرهقة لها مرة رابعة وخامسة. إنها تطرح جميعها قضايا أساسية تواجه الصين في ملحمتها المستمرة من أجل تكوين هوية حديثة. إنها تعبر، أحيانا بشكل مباشر، عن أنماط ساهمت طويلا في التعرف على البلاغة الصينية المكتوبة والبصرية، حتى لو اختلفت أو حادت عن البلاغة التقليدية أو أعادت تعريفها أو قامت بتجديدها. إنها تتحدث بوعيها التاريخي (وغالبا الفني التاريخي)، وهو وعي خلاق بالتقاليد تماما كما عبر عنه ذات مرة ت. س. إليوت:

«يتضمن الحس التاريخي استقبالا، ليس فقط لماضوية الماضي، ولكن لوجوده. فالحس التاريخي يرغم الإنسان على الكتابة ليس فقط معبرا تعبيرا عميقا عن جيله، بل بإحساس بأن الأدب بأسره له وجود متزامن ويكون نظاما متزامنا».

وهكذا، فإنني لم أسع دون ضرورة إلى تأسيس منهج جديد. بل إن اختياري للأفلام ينسجم مع انطباعي بأن هذه الأعمال التي أصبحت متوفرة حديثا في الغرب، سواء كأفلام سينمائية أو شرائط الفيديو، هي في معظمها من بين أكثر الأفلام التي أنتجتها صناعة السينما الصينية من ناحية الثراء الثقافي.

وهذا ليس معناه أن ننكر أن أي فيلم، وكل فيلم، يقدم أساسا ذا معنى للاستكشاف. ولكن كأعمال فنية لا يتوفر العمق نفسه لكل الأفلام اعتمادا على جهود مخرجيها المباشرة. فيلم مثل «حب في مت لو» (1980) يشير بإعجاب إلى الآمال التي ولدتها الحقبة الأولى لحكم دينج تسياو بنج، من الانفتاح على الغرب والمصالحة مع تايوان بشروط بكين، بينما تكشف جماليات الفيلم العفوية بشكل مؤلم والعذبة بشكل مفجع والتي تذكرنا بأفلام دوريس داي من الخمسينيات، تكشف بشكل غير مقصود السذاجة المطلقة لهذا التصور.

وتكفي مشاهدة هذا الفيلم مرة واحدة للوقوف على سطحيته. من ناحية أخرى بعد أن قرأت كل ما استطعت أن أقرأ عن الأفلام المختارة هنا من أجل مناقشة أكثر عمقا، ظلت مشاهدتها والعودة لمشاهدتها مرات أخرى وتأمل تفاصيلها البصرية والرمزية، تدفعني إلى المزيد من التفكير والمناقشة، وأعتقد أنها ستظل توفر للمشاهدين الكثير الذي يكتشفونه حتى بعد قراءة هذا الكتاب. وهذا أحد أسرار تميزها الفني. وفضلا عن ذلك، وحيث أنه لا جدوى من الاستماع لمناقشة أفلام لا تتوفر الفرصة لمشاهدتها، فربما كان توفر هذه الأفلام على شرائط فيديو صدفة سعيدة.

هذه الأفلام بحكم طبيعة تشابه أنماطها، تكون إطارا مفتوحا للتفسير. إن ترجمة المجال العام إلى الفن، يدخل هذه الأفلام المجال العام ويتطلب مترجمين لها. وترجمتي مثل ترجمتهم، لاتدعى الكمال ولا شك أنها ستترك المرء منتبها إلى محدوديتها وحياديتها والمسافة التي تفصلها عن الموضوع الأصلي. إن الإحباط الأبدي للكاتب من عجز التفسير عن الإحاطة بالموضوع يتضح في القول التالي لفلاديمير نابوكوف:

«سخيفة تلك الجهود للتعبير عن

مصير إنساني بلسان المرء..

فبدلا من شِعر مصقول بروعة،

ملاحظات مفككة، والأرق بيت شعر.

وإذا لم يكن نابوكوف واثقاً من نقل تجربته الشخصية، فكم من قصور يمكن أن يكون في دراساتي لأفلام هي نتاج ثقافة أخرى عن ثقافة أخرى، تتحدد بصريا ونصيا في بلاغة ثقافة أخرى. ومع ذلك، فعلى حين يتبنى هذا الكتاب الإطار المفتوح وكل إحباطاته، آمل أن تكون «الحساسية التاريخية» قد نجحت في جعل هذه الدراسات صادقة وغلفت نواياها الأصلية. وآمل أن تساهم جهودي- أو إحساسي بالأرق- في جعل تعبير هؤلاء المخرجين السينمائيين عن الثقافة الصينية المعاصرة أكثر معنى ووضوحا أمام الآخرين.