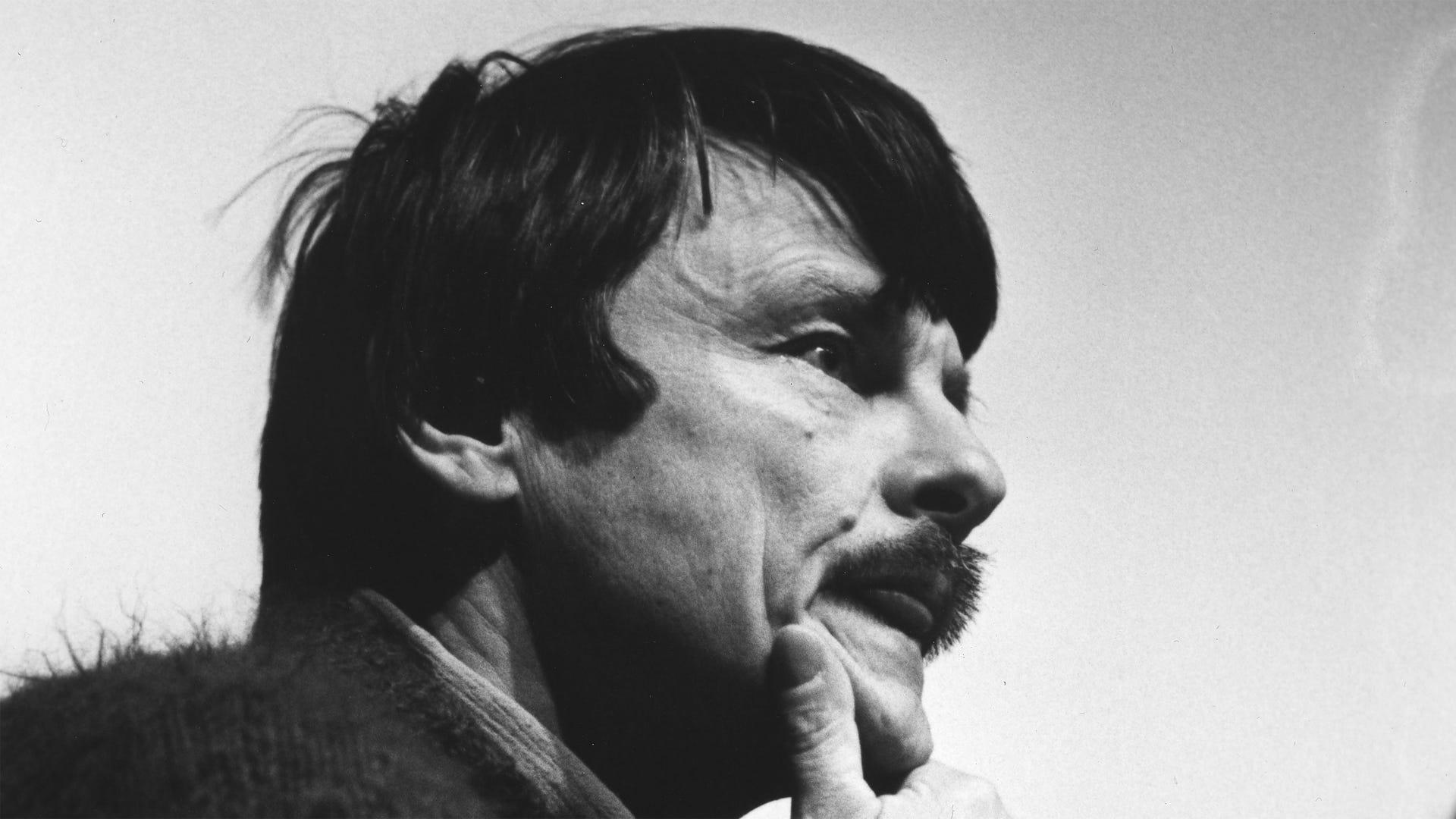

مونتير فيلم “التضحية” يتذكر لقاءه الأخير مع أندريه تاركوفسكي

مايكل ليسكيلوسكي

مجلة “سايت آند ساوند”- خريف 1987

كانت الظلمة شديدة في تلك الليلة من شهر يوليو إلى الحد الذي جعلها تبدو وكأنها غير قابلة للعبور، وربما توقف الزمن، ولم يكن هناك سوى الموسيقى المتدفقة من راديو السيارة وصوت المحرك الرتيب، اللذين كانا دليلاً على أن الزمن يتدفق

وفي اللحظة المناسبة، وصلت إلى محطة “شالون سور مارن” للسكك الحديدية (في شرق فرنسا)، وكنت أحمل الكتاب الذي أود إهدائه إلى أندريه، وحقيبتي الصغيرة، وصعدت إلى العربة وأنا أتنهد بارتياح، وطلبت من السائق أن يوقظني عندما نصل إلى شتوتغارت، وبدأت في قراءة الكتاب الآخر الذي كان معي.

كان الكتاب عبارة عن سيرة ذاتية لبونويل، وأردت أن أرويها لأندريه، وغفوت بعد أن حصلت على المعلومات التي تفيد بأن بونويل العجوز كان يغش، فيشرب كأس المارتيني الثاني قبل الموعد المحدد لهذه الطقوس. وكانت مثل هذه الأشياء التافهة تهدئ الرغبة في الضحك التي كانت من السمات المميزة لهذا العام الذي تعاونت فيه مع تاركوفسكي.

كانت شتوتغارت في ضوء الصباح عبارة عن لمحات في المرآة الخلفية، وكنت في عجلة من أمري للوصول إلى أندريه، وأثناء تلك العجلة المبهجة عادت إلى ذهني ذكريات رحلتنا عبر ألمانيا في سبتمبر 1985. كنا نقود بسرعة كبيرة حتى أن الأمر لم يكن معقولاً، وكانت السيارة مشبعة بموسيقى باخ وأرمسترونج وستيفي وندر، بينما كنا نتحدث عن الإيمان والسياسة، وبعد خمسة أشهر من العمل الشاق في غرفة المونتاج، تمكنا من أن نستمتع براحة البال أثناء رحلتنا التي استمرت أسبوعاً من ستوكهولم إلى فلورنسا.

ومن بين أمور أخرى، تحدثنا عن كونراد، الذي تناول في مقدمة أحد كتبه مهام الفن وقال هناك إن البداية الفعلية لعمل فني تعني قطع الروابط بين اندفاع الوقت بلا رحمة ومراحل الحياة العابرة، لإيقاظ الوعي بالمجتمع المباشر في قلب القراء، ولغز أصولنا جميعاً وعدم اليقين في الحياة. لذا كنت مسرعاً للقاء أندريه.

وصلت إلى المصحة في الساعة 9.30 صباحاً. كانت المباني “حديثة”، كما وصفها أندريه بازدراء، لأنه لم يستطع تحملها. وكان المكان كله أشبه بثكنة عسكرية للمستكشفين الشباب المنضبطين للغاية الذين حرمت حياتهم من أي تصميمات أفض.

كان كل شيء يعمل بشكل جيد، في ذلك النطاق من الألوان البلاستيكية الباهتة. كانت الفكرة المريحة هي أن المصحة تتمتع بسمعة طيبة في مجال الرعاية الطبية. وعندما وصلت إلى غرفته، كان جالسا في السرير وكان بالطبع، يتحدث على الهاتف مع طبيبه الرئيسي، البروفيسور شوارزنبرج في باريس

ابتسم، وأشار لي بالجلوس على كرسي ودعاني إلى تناول قطعة من الكعكة. في مرضه، كانت ملامحه تهيمن عليها بالكامل العيون: سوداء كالفحم، مع شرارة شقية، تتحرك دائمًا.

في اللحظة التي وضع فيها سماعة الهاتف، سيل من العناق والقبلات والأسئلة. أخرجت الكتاب من حقيبتي: تاركوفسكي، أفكار حول العودة إلى الراحة، مختارات نُشرت حديثًا عن أعماله. لم يكن أندريه من هؤلاء الذين يجمعون قصاصات الصحف المغرورين، لكنني أدركت أنه كان يشعر بالرضا عن كتاب مثل هذا، والوعي بأن عمله كان مدركًا ومفهومًا. لقد قمت على عجل بالإبلاغ عن المعارك التي خضتها مع المختبرات الفرنسية لضمان الجودة الكافية لطبعات فيلم “التضحية” المخصصة للسوق الناطقة بالفرنسية. كان أندريه يطالب بشدة بالجودة الفنية، حتى خلال فترات مرضه السيئة.

أتذكر الأشهر الثلاثة الأخيرة من تعاوننا، عندما اضطر إلى تركنا لإكمال الموسيقى التصويرية وفقًا لتصميمه. كان حاضرًا أثناء دبلجة جميع الممثلين، باستثناء الدور النسائي الرئيسي، والذي كان صعبًا بشكل خاص. تم تنفيذ النسخة الأصلية باللغة الإنجليزية بواسطة سوزان فليتوود، ولم تكن الدبلجة السويدية لتمثل مشكلة كبيرة، باستثناء مشهد هستيري – نشيج، صراخ مختنق، صراخ غير مفهوم تم تقديمه على درجة عالية النبرة بحيث أصبح من المستحيل إعادة المشهد بنفس “الحرارة” مع ممثلة أخرى. وجد أندريه ممثلة صوتها يشبه صوت سوزان فليتوود، مما سمح لنا باستخدام جزء على الأقل من الموسيقى التصويرية الأصلية للمشهد.

للأسف، لم يكن لديه الوقت لتوجيه هذه الوحدة. لقد قمنا بهذا الأمر بمفردنا وعلى عجل كبير، حتى يتسنى لنا بحلول منتصف يناير 1986 عرض الحوار المتزامن للفيلم بالكامل على أندريه. وفي تلك اللحظة، التقينا به للمرة الأولى وهو طريح الفراش. من الواضح أنه كان منهكًا بسبب مرضه، ولكن في اللحظة التي وضعنا فيها الفيديو، استعاد الأستاذ وعيه واستأنف دوره المهني، وفجأة، غمرته موجات من الطاقة. وفي ذلك اليوم الذي استغرق عشر ساعات من العمل، أعطانا جميعًا الإحاطة بالمرحلة التالية من العمل. وبعد عودتي إلى ستوكهولم، وبعد التحدث مع إيرلاند جوزيفسون، قررت الاتصال بأندريه هاتفيًا واقترحت إسناد الدور إلى ممثلة أخرى. كان قراره واقعيًا وفوريًا: كلما سنحت فرصة للتحسين، يجب أن نغتنمها دون تردد. لذا فإن دبلجة هذا الجزء شملت ثلاث ممثلات، وحتى أنا لا أستطيع أن أجزم الآن بمن التي قامت، فقد اندمجن جميعهن في شخصية أديلايد.

لقد ذهبنا إلى باريس أربع مرات في المجمل، وعرضنا نتائج عملنا على الأستاذ، في سباق مع الزمن لإكمال الفيلم. كان المرض قد أصابه فجأة؛ ولم يكن أي منا مستعدًا للانتظار، ولم يكن أي منا مستعدًا لذلك. كنت أعلم أنه في ديسمبر 1985 لم يكن يشعر بصحة جيدة وأنه خضع لفحص طبي شامل؛ لكنني فوجئت عندما طلب مني عشية عيد الميلاد، قبل مغادرته إلى فلورنسا، أن أوصله إلى المطار. وفي الطريق، بدأ يملي علينا تصوره عن النسخة النهائية من الموسيقى التصويرية المتزامنة، وما يجب أن تكون عليه المساحة والتباين في الصورة الصوتية. أخبرني بتغيير إهداء الفيلم وجعله: “إلى ابني أندريوشا، الذي سأتركه ليقاتل بهذه الطريقة.” تجاهل أسئلتي، وقال ببساطة إنه على الأرجح لن يعود إلى ستوكهولم بعد عيد الميلاد، وأصدر تعليمات لي بإكمال الفيلم. قال: “أحضره لي في إيطاليا”. في اليوم التالي لعيد الميلاد، علمت أن أندريه مصاب بالسرطان. لقد حشدنا كل مواردنا لإكمال الفيلم تمامًا كما أرشدنا أندريه، ليكون جاهزًا لعرضه حتى يكون فيلمًا لتاركوفسكي بشكل كامل ولا جدال فيه.

ولكن في ذلك اليوم من شهر يوليو من عام 1986، في ألمانيا، بدا وكأنه قد شُفي، وكان أمامه فترة من التعافي. كنا في حالة معنوية مرتفعة، وكنا نتبادل النكات كما في الأيام الخوالي. أخبرته ببعض القيل والقال عن بونويل، الذي كان أندريه معجباً به وكان يرغب دوماً في مقابلته. وبالروسية المتعثرة، ترجمت له المقطع الخاص بالشيخوخة، والذي يأسف فيه بونويل على فقدان الشهية والاستسلام الذي خلفه منظور الحياة الطويلة.

تناول أندريه الكتاب المقدس الذي كان يحتفظ به على الطاولة الصغيرة بجانب سريره وقرأ من سفر الجامعة: “باطل الأباطيل، يقول الجامع. باطل الأباطيل، كل شيء باطل…”، ثم قرأ بعض الصفحات الأخرى واستأنف القراءة: “افرح أيها الشاب في شبابك؛ “ولتُفرح قلبك في أيام شبابك، وامش في طرق قلبك وبمرأى عينيك: ولكن اعلم أنه على كل هذه الأمور سيحضرك الله إلى الدينونة”.

لقد لعب الدين دورًا مهمًا في حياة تاركوفسكي وكان حريصًا دائمًا على مقابلة الأشخاص المتدينين لمناقشة مشاكل الإيمان معهم. وغالبًا ما شعر بالحاجة إلى صنع فيلم يعتمد على نصوص الكتاب المقدس، لكنه اعتبر نفسه رجلًا صغيرًا جدًا بحيث لا يجرؤ على مثل هذا المسعى الضخم. من غيره كان ليحاول ذلك؟

لقد بدأنا في التفكير في مستقبلنا. كان من المقرر أن يكون فيلم أندريه التالي هو Hoffmanniana، من سيناريو قديم كتبه في روسيا. خلال عشرين عامًا، سُمح له بصنع خمسة أفلام فقط هناك، وخصص بقية وقته للتدريس في معهد السينما وكتابة السيناريوهات. كنا نخطط لبدء Hoffmanniana في خريف عام 1986 – وكان أندريه يعمل في نفس الوقت على سيناريو هاملت.

كان تاركوفسكي عملاقاً في عمله، وفي الوقت نفسه رجلاً شديد الانضباط يكره الفوضى ولا يأتي إلى موقع التصوير إلا بعد الكثير من التحضير. وفي كثير من الأحيان كنت أجد صعوبة بالغة في مواكبة وتيرة عملهـ وهذا لا يعني أن تاركوفسكي كان يفرض مطالب غير إنسانية على زملائه، بل كان يهدف إلى إعطاء فكرة عن إيقاعه وأن الفريق بأكمله كان سعيداً باتباعه. وكان بوسعي أن أشاهد النظام أثناء العمل.

ويحتوي فيلم “التضحية” على 120 لقطة فقط، ولكن كل واحدة منها كانت خاضعة لتدقيق نقدي عميق. ولم يكن تحرير الفيلم يعني اتباع مجموعة من المفاهيم المتفق عليها مسبقاً بشكل أعمى. بل كان يعني العمل الإبداعي الذي يتم بين محور الرؤية الثابتة والديناميكيات الداخلية للمادة. ولم يكن عدد اللقطة يشير إلى مدى الصعوبات التي واجهتها العملية. ففي العرض الأول، كانت مدة الفيلم 190 دقيقة. ولكن العمل الإضافي قلصها بمقدار 40 دقيقة. ولكن المشهد الوحيد الذي تم حذفه بالكامل كان المشهد الذي يكتب فيه ألكسندر رسالة إلى أسرته. كان تاركوفسكي يرى أن الفيلم هو الفن الوحيد القادر على تجسيد الواقع في بُعد زمني حرفيًا. فالفيلم عبارة عن فسيفساء من الزمن، وفي مقابل هذا البناء تتشكل بقية عناصر الفيلم، ويكون الاختيار تعسفيًا من جانب صانع الفيلم. وكان أندريه حاضرًا في جميع الأوقات أثناء العمل على تصميم الديكور والأزياء والمونتاج.

وقد اتسم تعاونه مع سفين نيكفيست (مدير التصوير) بنفس التفاصيل. فقد كان تكوين الصورة، وطول اللقطة، وحركات الممثلين داخل الإطار من اختصاص تاركوفسكي إلى حد كبير. وكان أول من شغل الكاميرا، وصحح أدوار الممثلين في ضوء ما أظهرته له. وبالنسبة لنيكفيست، كان هذا يعني طريقة جديدة للعمل، وقد أخبرني أن هذا تسبب في بعض الصراعات مع المخرج حتى أدرك أن هذا لا يرقى إلى أي تصويت بحجب الثقة بل كان أسلوب عمل تاركوفسكي الحقيقي. كما أنه يمثل توضيحاً لأنواع المطالب التي فرضها تاركوفسكي على نفسه ــ والتي لم تؤثر بأي حال من الأحوال على إدراكه أن فيلم “التضحية” يعتمد على العمل الجماعي.

لقد تحدثنا عن مشاكل الفيلم، وعن صناع الأفلام، وعن السينما الأمريكية. وكان أندريه قد زار أمريكا ولكنه لم يشعر بالراحة هناك قط. كان تاركوفسكي يعتبر السينما فناً شاباً خالياً من أي عبء أو أي تقاليد متحجرة، وكان يشعر بالأسف على صناع الأفلام الأمريكيين الموهوبين المعرضين للضغوط التجارية التي لم تترك سوى القليل منهم دون أن تؤثرعليه. ولم تستطع جذور تاركوفسكي الأوروبية أن تنجو من هذا النوع من الهجرة الفنية، رغم أنه بحث عن الإلهام في الشعر والموسيقى في الشرق الأقصى وحلم بالذهاب إلى الهند واليابان. وكان اختياره للأدب والفن متطوراً للغاية، ورغم أنه شاهد الكثير من الأفلام فإن تقييمه لها كان صارماً. وكانت العقول المبدعة التي تحدث عنها في أغلب الأحيان هي بريسون، وأنتونيوني، وفيلليني، وكوروساوا، وفايدا، وزانوسي، وبرجمان.

وفي هذا الصدد، أتذكر حادثة وقعت في نوفمبر1985، عندما كنت أنا وأندريه نشاهد معرضاً لملصقات الأفلام في سينماتيك ستوكهولم. ورأيت برجمان ـ الذي لم يلتق به تاركوفسكي قط، رغم أنهما كانا يرغبان في اللقاء ـ يخرج من إحدى دور السينما هناك. هذه المرة، بدا اللقاء طبيعياً إلى الحد الذي جعل من المستحيل تقريباً تجنبه. كان الرجلان يستطيعان رؤية بعضهما البعض على مسافة خمسة عشر متراً تقريباً. وما تلا ذلك أذهلني: استدار كل منهما، بحدة وكأنهما يتبعان تمريناً متقناً، وانطلق كل منهما في اتجاهه المنفصل. وهكذا مر الرجلان العظيمان في هذا العالم من دون أن يلمسا بعضهما البعض.

لقد أبقتنا ذكريات من هذا النوع مشغولين لبقية صباح ذلك اليوم من شهر يوليو. قُدِّم للرجل المريض غداء من حساء رمادي اللون، مع بعض الحبوب الرمادية وقطعة من اللحم المطبوخ أكثر من اللازم. وأعطاني أندريه غمزة وابتسامة متآمرة. وعندما غادرت الممرضة، لوح بيده باستسلام على ذلك الطعام الذي لا يمكن أن نسميه وجبة بأي حال من الأحوال. وبإيماءة أخيرة، دفع الأطباق بعيداً عن الأنظار. وبمزيج من الحزن والأمل اقترحت أن نذهب إلى فرنسا، على بعد ستين كيلومتراً فقط، لتناول شريحة لحم لائقة. لمعت عينا أندريه، لكنه اقترح أنه في ظل هذه الظروف لا يستطيع تحمل مثل هذا الإسراف. وكأننا كنا نعوض عن الغداء الضائع، فتذكرنا وجبة الساشيمي المصنوعة من السمك النيء والتي اعتدنا أن نستمتع بها مرة واحدة في الأسبوع في مطعم كوري في ستوكهولم.

كانت “حفلات الطهي” جزءًا من وقت فراغنا أثناء العمل معًا، وبلغت ذروتها في إيطاليا حيث لم يكن العثور على مطعم جيد رغم بساطة الأمر، مشكلة. وكان جزء من المونتاج يتم في فلورنسا. وكان “المعلم”، وهو مواطن فخري لتلك المدينة، يعاملها باعتبارها موطنه الجديد، وكانت غرفة المونتاج في المبنى الذي تقيم فيه أسرة تاركوفسكي. وفي الوقت نفسه، كانت زوجته لاريسا، تتحكم في الجوانب العملية من حياتهما، فقد كانت تعد المنزل لانتقالهما إليه عندما يتمكن ابنهما أندريوشا من الانضمام إليهما. وساعدت طاقة لاريسا التي لا تنضب- الزوجين في التغلب على العقبات قبل وبعد مغادرتهما وطنهما. ووجدت بعض تجاربهما المشتركة طريقها إلى أفلام أندريه – شاهد العثور على منزل لألكسندر وأديلايد في فيلم “التضحية”. إنها قصة منزل عائلة تاركوفسكي الريفي الذي تركوه في الاتحاد السوفييتي.

كانت جولة بعد الظهر حول المصحة بمثابة طقس بالنسبة لأندريه. وخلال هذه الجولة، كنا نتحدث عن الطبيعة المعقدة للحب الموصوف في سفر أيوب، والحب الذي يخضع لمثل هذه الاختبارات، والمعاناة، وفي الوقت نفسه الحب الذي يولد الألم والبؤس. استغرقت الجولة حوالي خمسة وأربعين دقيقة، قطعنا خلالها حوالي 300 متر، وتوقفنا للراحة على المقاعد المتناثرة في جميع أنحاء المكان. حينها فقط أدركت مدى ضعف أندريه.

لم يكن المرض نفسه في تلك المرحلة مثيرًا للقلق؛ بدا الأمر وكأن الخطر قد انتهى، وشجعت تفاصيل الخطط التي كان أندريه يضعها للمستقبل في دفع الشعور بالتفاؤل بشأن حالته الصحية. وبعد أن استنفد أندريه جهد المشي، استلقى ومد يده إلى الكتاب المقدس، وقرأ مرة أخرى من سفر الجامعة: “لكل شيء زمان، ولكل غرض تحت السماء وقت: وقت للولادة ووقت للموت؛ وقت للزراعة ووقت لقلع المزروعات… وقت للبكاء ووقت للضحك؛ وقت للحزن ووقت للرقص؛ وقت لإلقاء الحجارة ووقت لجمع الحجارة معًا… “هل تتذكر،” سأل أندريه، “أنني أردت أن يحمل فيلمنا هذا العنوان، “وقت لإلقاء الحجارة ووقت لجمع الحجارة معًا؟” بطريقة ما، لم يكن هذا العنوان مناسبًا باللغة السويدية.”

استلقى تاركوفسكي هناك ينظر إلى الأيقونة المعلقة على جدار غرفة المصحة الخاصة به. حلت همهمة الغابة وأصوات السنونو محل صوت كلماته. وبعد فترة، استأنف قراءته: “… لقد رأيت العمل الذي أعطاه الله لأبناء البشر ليتدربوا فيه. لقد صنع كل شيء جميلاً في وقته؛ كما وضع العالم في قلوبهم، حتى لا يتمكن أي إنسان من العثور على العمل الذي يصنعه الله من البداية إلى النهاية”.

وضع أندريه الكتاب المقدس جانبًا، وسحب الغطاء، ومسحه بعناية، وساد الصمت مرة أخرى. لم يكن صمت الفراغ؛ بل كان صمتًا مليئًا بالتأمل العميق. أعادني دخول الممرضة، التي تحمل الشاي والبسكويت مع دواء أندريه، إلى الواقع الحزين الذي يتحرك على إيقاع وجوده الخاص.

أخذت حساء أندريه المتروك، وتمنت له ليلة سعيدة، وسألته في نفس الوقت عما إذا كان يحتاج إلى أي شيء – كل ذلك بمزيج من الألمانية والإيطالية والإنجليزية. أومأ أندريه برأسه، وفي الوقت نفسه قال لي باللغة الروسية إن الشيء الوحيد الذي يحتاجه هو الذهاب إلى إيطاليا، والباقي غير ضروري.

كان الظلام يقترب عندما حان وقت مغادرتي. احتضنا وقبلنا، قائلين “أراك قريبًا في إيطاليا”. وكان ذلك آخر لقاء لنا، في 26 يوليو 1986.

“حينئذٍ يعود الغبار إلى الأرض كما كان: وتعود الروح إلى الله الذي أعطاها. باطل الأباطيل، كما يقول الواعظ؛ “كل شيء باطل”.

في يوم جنازته، في كنيسة القديس سرجيوس في باريس، كنا نحمل الشموع ونودع الفنان العظيم. أشعل الكاهن شمعته وأرسل شعلتها إلى الناس الواقفين في الصف الأمامي. بدورهم مرروا الشعلة، بحيث أصبحت جميع الشموع المتوجة بأضواء راقصة صغيرة سلسلة من ذكرياتنا عن أندريه تاركوفسكي.