من أفلام مهرجان كان: الروسي الغاضب والأمريكي التائب في فيلمين من أفلام السيرة

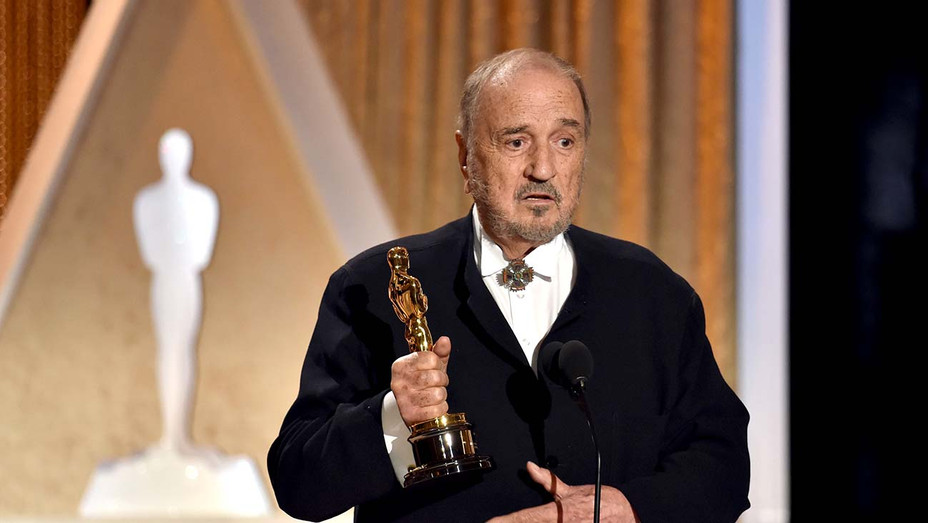

ريتشارد غير في دور المخرج ليونارد فايف في فيلم "أوه.. كندا"

ريتشارد غير في دور المخرج ليونارد فايف في فيلم "أوه.. كندا"

أمير العمري

هناك اهتمام كبير ظهر خلال السنوات الأخيرة بأفلام السيرة، أي تلك التي تروي سيرة حياة المشاهير. وهي أفلام تلقى عادة، اهتماما كبيرا من جانب الجمهور، كما ترحب بعرضها شبكات البث الرقمي.

والوصف المعتاد الذي تستخدمه الصحافة الفنية السائدة في وصف هذا النوع من الأفلام هو “أفلام السيرة الذاتية”، وهو تعبير خطأ، ففيلم السيرة الذاتية يقوم عادة على السيرة الشخصية كما كتبها صاحبها، أما ما يسمى بـ”أفلام الـbiobic أو biographical فهي أفلام سير المشاهير، كما يصيغها كتاب السيناريو، ويجسدها مخرجو الأفلام استنادا على مصادر متعددة، قد يكون من بينها المذكرات، إلا أنها تترك مساحة للخيال الدرامي.

ثلاثة من هذه الأفلام، عرضت في مسابقة مهرجان كان السينمائي الـ77، وهي “المبتديء”، و”ليموموف.. أنشودة إيدي”، و”أوه.. كندا”. وقد سبق أن كتبت عن “المبتديء” الذي يتناول جانبا من حياة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في شبابه، وكيف كانت بداياته في عالم المقاولات وبيزنس العقارات. وفي هذا المقال، سوف أتوقف أمام الفيلمين الآخرين.

يروي فيلم “ليمونوف.. أنشودة إيدي” Lemonov.. The Ballad of Eddie للمخرج الروسي كيريل سربرينيكوف، قصة حياة الشاعر والصعلوك والمتمرد السياسي الروسي، “إدوارد ليمونوف” (1943- 2020)، الذي عرف بتناقضاته وسلوكياته المتطرفة الغريبة، وهو ما جعل الفيلم يصبح في إيقاعه وتفاصيله البصرية وكأنه محاكاة لإيقاع حياة بطله، وكما لو كان صادرا من جوف ملتهب، وعن عقل يموج بالفوضى والعبث، بالتمرد والغضب، فبطله يصارع في مشقة، محنة الإبداع، معبرا عن رفضه للعالم ورغبته- ليس في تغييره- بل في تدميره، لينتهي إلى تدمير الذات.

ينتمي هذا الفيلم بقوة، إلى تيار “سينما المؤلف”، فهو لا يخضع للأنواع السينمائية المعروفة، بل يعبر أساسا، عن المزاج الشخصي لمخرجه سربرينيكوف نفسه، بشخصيته المتمردة، ورفضه الخضوع للقوالب. وكلاهما، أي سربرينيكوف وليمونوف، تمردا على الواقع ثم غادرا بلدهما، وعاشا في الخارج، وإن اختلفت النهايات.

يصور الفيلم شخصية ليمونوف، بكل ما فيها من تناقضات وعنف داخلي وتقلبات مستمرة في طرق العيش والتفكير، من خلال أسلوب السرد المتعرج، والمونتاج السريع الذي يقفز بالصور بين المشاهد والأزمنة، لكي يضعنا مباشرة في قلب الشخصية، أو يصدمنا بعنفوانها وتقلباتها وتطرفها، مع شريط موسيقي هادر، يصنع خلفية احتجاجية واضحة.

يستند سيناريو الفيلم، الذي كتبه المخرج البولندي بافل بافليكوفسكي (مخرج “إيدا، و”الحرب الباردة”)، بمشاركة الكاتب والمخرج البريطاني بن هوبكنز، على كتاب للكاتب الفرنسي إيمانويل كاريير، وهو من الإنتاج المشترك بين إيطاليا وفرنسا واسبانيا، وقام ببطولته الممثل البريطاني بن ويشو، وجاء ناطقا بالإنجليزية.

يروي الفيلم قصة خمسين عاما من حياة ليمونوف (الذي غير اسمه الأصلي واختار لنفسه هذا الاسم ومعناه في الروسية “القنبلة اليدوية”)، من خلال أسلوب يعتمد على اللقطات المتحركة مع كثير من اللقطات القريبة، في سياق سرد، أو بناء سينمائي، ينتقل بين الواقع والخيال، وبين الأزمنة والأماكن، في نسيج شعري، لا يستند إلى منطق درامي تقليدي، بل إلى ما يمكن أن تولده الصور واللقطات المتعاقبة المركبة في نسق فوضوي ظاهريا، من تأثير عاطفي على المتفرج، خصوصا وأن تجسيد الشخصية لا يعتمد فقط على الصور والمواقف المختلفة، ولكن أيضا على الأداء التمثيلي المدهش من جانب الممثل “بن ويشو” الذي يتحرك كما لو كان راقص باليه يعبر عن عنفه الداخلي، أو في أوبرا تفيض بالصور والتأثيرات البصرية المدهشة التي تشكل عالمه.

يمتلك المخرج سربرينيكوف رؤية بصرية وسينمائية مميزة، جربها من قبل في أفلام سابقة أشهرها “ليتو”، و”زوجة تشايكوفسكي”. وهو يروي هنا فصولا من حياة ليمونوف، منذ أن كان يعيش في مدينته، “خاركيف” الأوكرانية في أوائل السبعينيات، قبل أن يتوجه إلى موسكو، ومنها إلى نيويورك ثم باريس، حيث قضى سنوات وأصبح من المشاهير في عالم الشعر والأدب هناك، وحقق ما عجز عن تحقيقه في بلده أو في أمريكا، إلى أن عاد إلى روسيا وقت سقوط جدار برلين ليشهد نهاية الإمبراطورية السوفيتية، ويبدأ مرحلة جديدة أكثر صخبا في حياته.

في موسكو أثار سلوكه المشاغب في البداية، غضب السلطات السوفيتية، فاعتقل لفترة ثم سمح له بمغادرة البلاد في ظروف لا يكشف عنها الفيلم، إلا أن ليمونوف ظل يؤكد باستمرار، حتى بعد عودته النهائية، أنه لم يكن قط منشقا على النظام، رغم ما كان دائما يبديه من رفضه للمؤسسة، كما يشجب ويدين بكل ما في اللغة من ألفاظ هجائية قاسية، الكاتب الروسي (المنشق) ألكسندر سولجنتيسن (صاحب رواية أرخبيل الكولاغ) والحائز على جائزة نوبل، ويعتبره انتهازيا كبيرا كما يتهمه بالعمل لحساب جهاز الاستخبارات السوفيتية- كي جي بي، كما يشكك في موهبة الشاعر الشهير يفتوشينكو ويتهمه أيضا بالولاء للسلطة السوفيتية.

من الطبيعي أن يخوض ليمونوف تجربة السجن في موسكو، ثم يرغم على العمل لحساب الكي جي بي، قبل أن يخرج ويتخلصوا منه عن طريق السماح له بالسفر فيتجه أولا إلى نيويورك التي يعيش فيها لسنوات، مع زوجته الجميلة المتقلبة الأهواء “لينا”، لكي يخوض كل منهما منفردا حياة الصعاليك والمتشردين، في قاع المجتمع، وهناك يجرب كل شيء حتى أقصى درجات السقوط والتدهور، في فترة كانت المدينة تشهد مرحلة شديدة الحيوية.

تهجره زوجته.. يعثر هو على أدواته الشعرية، يوهم نفسه ويوهمنا أيضا، بأنه يستمد الشعر من حياة التدهور والسقوط التي عاشها في قاع المدينة، يدافع عن المثليين، ثم يستقر لبعض الوقت عندما يجد عملا كخادم لأحد كبار الأثرياء، يتردد على منزله مشاهير الأدباء والشعراء، لكن بعد أن ينتقل إلى باريس يلمع نجمه، ويلتقي ببعض الشخصيات من بلده دون أن يجد أي همزة تصله معهم، فهو دائما ساخط، رافض، متشكك، لا يهدأ ولا يكل، يعبر عن رفضه للمجتمع البورجوازي وللسلطة. وفي باريس يصدر 17 كتابا، ويحقق النجاح الذي سعى إليه طويلا، ليبدو وكأنه قد انتقم من نفسه، من ماضيه ومن العالم الذي كان دائما يعتقد أنه يسخر منه.

في 1989 يعود ليمونوف إلى موسكو لكي يواصل التعبير عن أفكاره العدمية، بعد سقوط النظام السوفيتي، ليؤسس حزبا فوضويا موسوما بالفاشية يطلق عليه “الحزب البلشفي القومي”، وهو أقرب إلى جماعات “البانك” المتمردة على المجتمع منه إلى حزب سياسي، ويكون طبيعيا أن يصطدم مع السلطات، لكنه يصبح رغم ذلك، أو ربما بسبب اشتعاله الدائم وتقلبه وصراحته الشديدة، “أيقونة” في الإعلام.

هذه الشخصية التي تقلبت بين عصور مختلفة، وبلدان متعددة، ولمعت موهبتها الشعرية رغم كل ما قاسته، تتبنى سلوكا عدوانيا لا يميل الفيلم إلى تفسيره، لا في ضوء علم النفس ولا علم الاجتماع، بل يفضل أن يضفي غموضا على دوافعه. لكنه سينمائيا، يصبح شخصية درامية، تمتلك بذرة دمارها في داخلها.

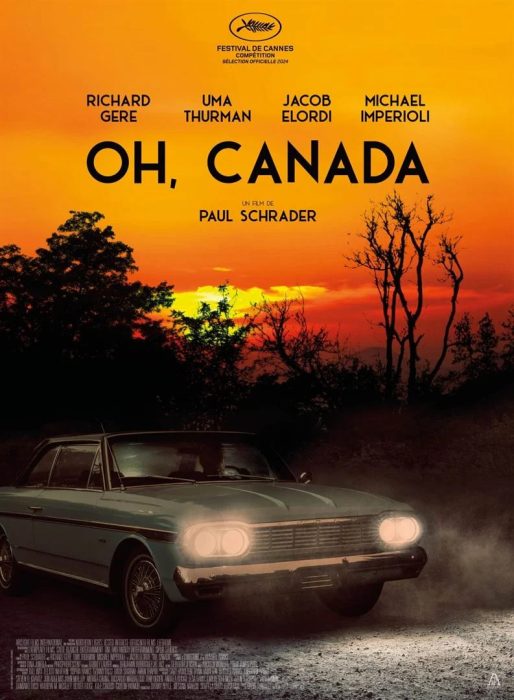

“أوه.. كندا”

أما فيلم “أوه… كندا” Oh.. Canada فهو أحدث أفلام الكاتب والمخرج الأمريكي بول شرايدر (أشهر أفلامه ككاتب سيناريو “سائق التاكسي” (1976)، وأشهرها كمخرج “زير نساء أمريكي” American Gigolo (1980). وهو يعود بعد أكثر من 40 عاما على هذا الفيلم الأخير لكي يتعاون مجددا مع بطله الممثل “ريتشارد غير”.

الفيلم قائم على آخر رواية للكاتب الأمريكي “راسل بانكس”، صدرت قبيل وفاته في 2023، ومن الواضح أنها من نوع “السيرة الذاتية”. وكما فعل سربرينيكوف في “ليمونوف”، يستخدم بول شرايدر الرواية في الفيلم، للتعبير عن مشاعره وهواجسه الشخصية، فنحن أمام شخصية مخرج أفلام تسجيلية يدعى “ليونارد فايف”، حقق شهرة طاغية، يعيش مع زوجته “إيما” (أوما ثيرمان) التي تصغره كثيرا في العمر (هي زوجته الثالثة)، وقد أصبح مشرفا على الموت بسبب إصابته بنوع من السرطان القاتل.

يوافق ليونارد على الجلوس أمام الكاميرا أمام اثنين من تلاميذه في عالم الفيلم التسجيلي، هما “مالكولم” المخرج، و”ليندا” المنتجة، وهما يستخدمان نفس الطريقة التي كان يستخدمها ليونارد في تصوير المقابلات، أي الطريقة التي ابتكرها أصلا المخرج التسجيلي المعروف إيرول موريس (سبق أن كتبت أكثر من مرة عن أفلامه في الجزيرة الوثائقية). وهي أن يواجه الكاميرا في لقطة كبيرة قريبة جدا لوجهه ويمكنه رؤية وجه المحاور، كما ينعكس على عدسة الكاميرا. والمقصود أن يصبح محاصرا لا يمكنه الإفلات وكأنه خاضع للتحقيق.

ليونارد يدهش زوجته “إيما” عندما يقرر أن تصبح المقابلة المصورة، اعترافا، أي نوعا من البوح بما أخفاه عن العالم، طوال خمسين عاما، وربما ما أخفاه عنها أيضا، ويصر على ضرورة أن تكون حاضرة التسجيل. وهو يبوح بما حدث في شبابه، ويكشف مثلا، أن رفضه الامتثال للتجنيد الإجباري إبان حرب فيتنام، وفراره إلى كندا حيث استقر في مونتريال لم يكن نتيجة موقف سياسي بطولي كما يعتقد الجميع، وكما عرف عنه في الإعلام، بل كان لسبب آخر شائن، ثم يتحدث عن علاقاته النسائية المتعددة، وزيجاته الكثيرة التي لم تكن قائمة على الحب، وإغوائه لزوجته الحالية “إيما”، عندما كانت متزوجة من رجل آخر.

ليونارد خلال “اعترفاته”، وإصراره على المضي قدما فيها رغم اعتراض زوجته بين حين وآخر ورغبتها في وقف التصوير، يتعثر ويضطرب ويشرد، ويصبح الكثير مما يقوله مشكوكا في صحته لأنه يفتقر للتجانس أو أن هذا على الأقل ما تقوله “إيما”. فهل هي تستنكر ما تعتبره إساءة إلى نفسه من خلال تلك الرغبة المستبدة عنده لتعرية الماضي وكشف الصورة التي يعتبرها مزيفة التي راجت له باعتباره متمردا تقدميا شجاعا؟ أم أنها كانت تخشى كشف خفايا علاقتها به؟

يسير الفيلم في سياق سردي متأرجح، ينتقل من الحاضر إلى الماضي لكي نرى “ليونارد” في شبابه من خلال ممثل آخر شاب، كما يختلف حجم الصورة من الحجم الكلاسيكي الصغير، الى الشاشة العريضة، ومن الأبيض والأسود إلى الألوان.

الفكرة الأساسية التي تضل الطريق خلال هذا الأسلوب المتعرج الذي يريد أن ينقل إلينا ما يصدر عن عقل رجل مشرف على الموت، هي فكرة الموت نفسها، وكيف يواجه المرء مصيره المحتوم، وهل يمكنه مواجهة العالم بالحقيقة، واستدعاء الذاكرة وهو في آخر أيام حياته، دون أن تخذله، خصوصا وأنه يعتبر أن مسيرته في صنع الأفلام التسجيلية طوال عمره، كانت من أجل استجلاء الحقيقة من خلال ما أجراه من مقابلات عديدة، وأن دوره قد جاء الآن للاعتراف والتكفير عن الماضي.

لا شك أن ريتشارد غير” الذي بدا في صورة جعلت من الصعب التعرف عليه، بشعر قصير، ووجه نحيف، وعينين غائرتين، يقبض بقوة على زمام الشخصية التي يؤديها بل ويضيف إليها ويحاول أن يجعلها قريبة منا. كما حاول المخرج شرايدر، أن يكسر قيود المكان الواحد الذي يدور فيه تصوير الفيلم داخل الفيلم، من خلال العودة إلى الماضي، لكن الفيلم لا ينجو رغم ذلك، من الثرثرة الكلامية والبصرية، وكثير من الإبهام، خصوصا مع تداخل التعليق الصوتي تارة بصور ليونارد العجوز، وتارة أخرى بصوته كشاب، مع ظهور ليونارد بصورته الحالية بعد أن أصبح طاعنا في السن، في مواقف قديمة من شبابه، مما أدى إلى بعض الاضطراب في السرد وبالتالي في القدرة على المتابعة.

من الضروري أن تتمتع أفلام السيرة بالجاذبية من حيث السرد واللغة المستخدمة في التجسيد، مع وضوح الأفكار، والقدرة على تقريب الشخصية التي يتناولها الفيلم من المشاهدين، وإتاحة مساحة أمامهم للتأمل، وللتوصل إلى استنتاجاتهم بأنفسهم.

أما الدافع “الشخصي” لاهتمام برواية الكاتب راسل بانكس، ثم تحويلها إلى هذا الفيلم من جانب مخرجه شرايدر، فهو أن شرايدر أراد أن يعكس مشاعره الشخصية بعد أن تمكن منه المرض، وبعد إصابة زوجته أيضا بمرض السرطان. والرواية مكتوبة أثناء مرض مؤلفها الذي كان صديقه، وهو الذي منحه الحق في تحويل رواية سابقة له إلى فيلم سينمائي ناجح هو فيلم “محنة المرض” Affliction (1998). إلا أن البعد الشخصي لا يكفل دائما صنع عمل ناجح.