خيال الواقع وسينما الحياة

حسن عرب

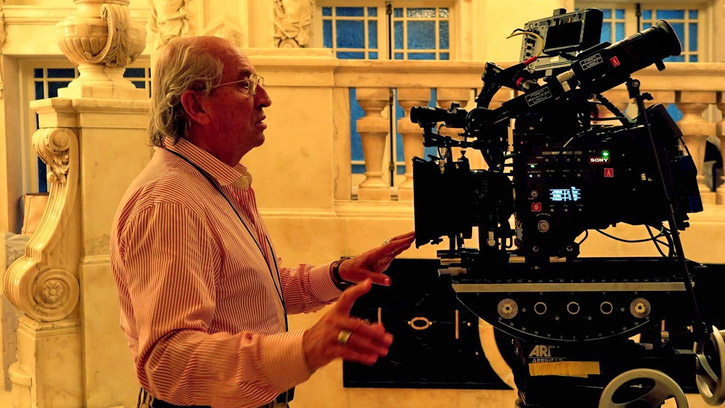

السينما تشبه القيام برحلة إلى عالم غير الذي نعيش، عالم من ابداع المخرج الذي يصنع تلك الأحلام، حيث يمتزج الخيال مع الواقع. هو في كل مشهد، يتلاعب بالإضاءة واللون والإيقاع ليصنع لحظة تعبر عن عوالم تخيلها في اعماقه، يحاول بتلك المرآة أن يعكس المشاعر الإنسانية بأساليب وتقنيات ربما تغاير الواقع تحسينا أو تشويها.

لو سافرنا عبر عالَم وونغ كار واي، هناك لا تُحكى القصة بخطوط واضحة بل بظلالٍ وأضواء خافتة، في ضباب شوارع هونغ كونغ الممطرة، تظهر في أفلامه الشخصيات أرواح حائرة تبحث عن آمالها وسط المجهول. أفلامه مثل لوحة فنية يحاكي فيها الشوق الحنين، تتحرك الكاميرا وكأنها عينا عاشق، تتبع حركة الممثلين كأنهم جزء من سيمفونية بصرية، فيعبق المشهد بألوان حمراء وزرقاء تبث الدفء في برودة الظلام.

ماذا لو انطلقنا مع هيتشكوك، سيد التشويق، الذي جعل الناس تخشى الاستحمام بعد “سايكو” وجعلنا نتوتر مع كل حركة خلف نافذة بعد “النافذة الخلفية”. إنه يلعب بنا كمتفرجين، يدفعنا إلى حافة مقاعدنا، مشدوهين مما سيحدث، وبأسلوب لا يشبه أي مخرج آخر؛ يصنع تشويقه ببطء وصمت، فيستخدم زاوية الكاميرا والمونتاج ليُشعرنا أننا جزء من الحدث، وكأننا متواطئين في اللعبة.

تخيل لو أن السينما لا تنحصر في الشاشة، بل تتسرب إلى حياتك، فتشعر وكأنك تقف على حافة واقعٍ قديمٍ جديد، واقع صنعه المخرج ليحاكي أحلامك ورغباتك، ليأخذك من عالمك اليومي إلى عالم آخر، حيث تصبح الأحلام جسورًا بينك وبين شخصيات قد تكون شجاعة، أو جبانة، أو عاشقة، أو تائهة، فأنت بذلك تكون بطلًا في كل قصة تراها.

لنقفز الآن في الزمن، ونمزج بين السينما والواقع، تخيل معي أن المخرج يسافر عبر الأزمنة، يحمل الكاميرا آلة الزمن، ويعيدنا إلى عصور بعيدة في الماضي أو يقذفنا إلى مستقبل كالأحلام.

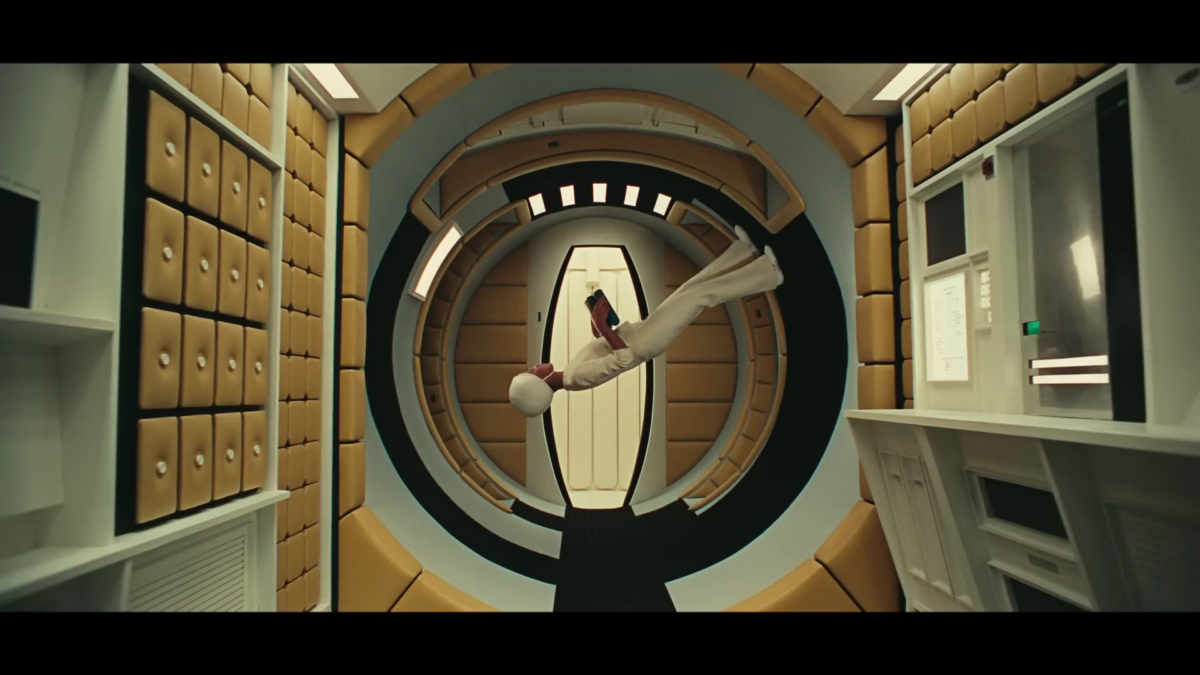

في كل قفزة، نرى عوالم صنعها “ستانلي كوبريك” في فيلم أوديسة الفضاء 2001 A Space Odyssey، حيث تأخذنا السفينة الفضائية إلى نهاية الفضاء، لكننا ندرك أن الرحلة ليست إلا استكشافًا لعقل الإنسان. كوبريك لم يقدم فيلم خيال علمي، بل كان يطرح سؤالًا فلسفيًا: ما الذي يعنيه أن تكون إنسانًا في ذلك العالم الذي لا ينتهي؟ ومن خلال إيقاعه البطيء، وصوره وموسيقاه، يجعلك تسبح في بحر الزمن نفسه، حيث لا بداية ولا نهاية.

وفي قفزة أخرى، نحن الآن في الشوارع القذرة لمدينة المستقبل كما تخيلها “ريدلي سكوت” في “بليد رانر” Blade Runner، لا نعرف في هذه المدينة إن كنا في زمن قادم أم ماضٍ لم يحدث أبدًا. المدينة مشبعة بالأضواء النيونية والضباب الكثيف، حيث الهويات تتشابك بين البشر والآلات، وتسأل نفسك مع بطل الفيلم: هل أنا حقيقي؟ وهل ما أشعر به ملكي أم أنني مبرمج على ذلك الشعور؟ تشاهد الفيلم كأنك تمشي داخل لوحة سريالية لفنان عبقري.

لنعد الآن إلى زمن آخر، حيث المخرج “وونغ كار واي” يعود ليعكس لنا الحنين، ليس بالزمن، بل بالمشاعر. في مزاج الحب In the Mood for Love، نجد أنفسنا في هونغ كونغ الستينيات، كل لحظة صبغت بتوتر مكبوت، وكل لقطة في الفيلم تبدو كأنها حديث مع الزمن نفسه. إنه لا يحكي قصة حب فقط، بل إنه يصور وجع الغياب، وآلام الإغتراب، وصوت عقارب الساعة في صمت الغرف الخاوية.

دعنا ندخل عقل “كريستوفر نولان”، نشهد تفكك الزمن في فيلم “بين النجوم ” Interstellar 2014، تمر أمامنا السنوات كأنها دقائق، والمشاعر تربط الأجيال، رغم أن الكون يفصل بينهم بملايين الأميال. نولان يأخذك إلى عمق الفيزياء العقلية، لكنه يبقيك حياً في مشاعرك، أنت تعيش تلك اللحظة الأبدية التي تجمع بين والد وابنته، تسمع همس تلك اللحظة: الحب، وليس الزمن، هو ما يربطنا بالأبدية.

السينما هنا بنظرة أعمق، بوابة للعودة إلى الواقع، لا وسيلة للفرار منه؟ نرى حياتنا بشكل مختلف بعد كل رحلة. فربما تكون أنت بطل القصة التالي، تقف على حافة سينما جديدة، تنتظر اللحظة التي يقفز فيها زمنك، ويُسقط ظلالًا من عالمك الخاص على الشاشة.

والآن لنترك شغفنا يقودنا أكثر في هذه الرحلة بين السينما والواقع، عندما تتلاشى الخطوط الفاصلة بينهما، وحيث تبدأ الحكاية الحقيقية: هل نحن نحيا داخل فيلم من تلك الأفلام الرائعة، أم أن الأفلام هي التي تسكننا؟

تخيل أن الحياة ذاتها من إخراج مخرج عظيم؛ وأن كل ما نعيشه هو فيلم غير مكتمل، كل شخص فيه يلعب دوره، لكننا لا نملك السيناريو الكامل، حيث الإرتجال هو سيد النص. هل يمكن أن يكون كل لقاء، وكل خسارة، وكل نصر أو هزيمة، هو جزء من حبكة أعظم؟ ربما إذا نظرنا إلى السماء في لحظة شروق أو غروب، أو إلى وجه شخص نحبه، نجد أن الحياة نفسها تستخدم لقطات مقربة ولقطات بعيدة، لها مشاهد طويلة وأخرى مقطوعة قصيرة، وكأنها مونتاج إلهي.

دعنا نكون أكثر جنوناً، فكر في مخرج مثل “كوينتين تارانتينو”، هو يأخذ أحداثًا تبدو عادية، ثم يلفها بلمسة من الفوضى الساخرة. أليست الحياة تبدو هكذا أحيانًا؟ محادثة عادية في مقهى يمكن أن تتحول إلى لحظة مصيرية، أو ربما نقاش تافه عن وجبة برغر يصبح بداية لحب لا ينتهي. تارانتينو يُذكّرنا أن الواقع نفسه يملك حس فكاهة أيضاً، حتى عندما يبدو مجنونًا أو فوضوي.

وفي زاوية أخرى من هذه المتاهة، نجد مخرجين مثل “تيري جيليام”، الذي يجعل الحياة حلمًا سرياليًا. في أفلامه مثل “البرازيل” Brazil، الواقع ليس إلا وهمًا نحاول أن نتماسك أمامه، لكن سرعان ما يظهر لنا بشكله العبثي. أليس هذا ما يحدث عندما نحلم؟ في الأحلام القوانين مختلفة، وأنت لا تعترض، بل تقبلها كأنها جزء من الحقيقة. جيليام يصنع عوالم فيها كل شيء ممكن، لكنك تعود من هذه العوالم مطرقاً: هل أنا حر حقًا، أم أنني مجرد ترس يدور في آلة ضخمة عصية على فهمنا؟

خذ على سبيل المثال La La Land، حيث تتحول لوس أنجلوس من مدينة عادية مزدحمة، إلى عالم ساحر، حيث كل شخص يمكن أن يغني ويرقص، وكل شارع يكون بداية حلم جديد. لكن هذا الفيلم ينتهي بواقعية موجعة؛ الحب ليس دائمًا كافيًا، والأحلام قد تأخذنا بعيدًا عن من نحب.

في لحظة واحدة، يصبح الحلم والواقع وجهين لعملة واحدة، وتدرك أن الجمال يكمن في التناقض بينهما.

أليس الأمر شبيهًا بحياتنا؟ نحن نحلم، ونصطدم بالواقع، ثم نحلم مجددًا، وهكذا. السينما تمنحنا فرصة لتجربة هذا التناقض بطرق قد لا تحدث في الواقع. لكنها أيضا تمنحنا الأمل؛ بأن كل مشهد له معنى، وأن كل لحظة، حتى أكثرها ألمًا، يمكن أن تكون جزءًا من حبكة أعظم تسير إلى نهايتها.

فلنواصل القفز، ليس بين الأفلام فحسب، بل بين الأفكار التي تخلقها. لن نكتفي بأن نكون متفرجين. سنصبح المخرجين، والكتاب، والممثلين في ذلك الفيلم الذي هو الحياة.

حين يصبح الحلم وقودًا للواقع. نجد أنفسنا أمام شاشة ضخمة لا تعرض فيلمًا فقط، بل مرآة تعكس أرواحنا، وكأن كل فيلم هو نافذة سرية، نطل منها على أنفسنا أو على نسخ محتملة منا.

في فيلم “المنظومة” The Matrix، يقف “نيو” أمام خيارين: أن يظل في وهمه أو يكتشف الحقيقة. أليس هذا ما نفعله يوميًا؟ كل قرار نتخذه أشبه بحبة حمراء أو زرقاء؛ نحن نعيش حياتنا كأننا في متاهة، نتساءل دائمًا: هل ما نراه هو كل شيء؟ أم أن هناك مستوى آخر من الحقيقة يمكن أن يظهر لنا في أي وقت؟ الأفلام مثل هذه تجعلنا نعيد التفكير: في الحاضر الذي يحاصرنا، في الماضي الذي عانيناه، أو حتى في المستقبل الذي لم يأتِ بعد.

وفي فيلم “بداية” Inception، يصبح الحلم نفسه هو الواقع. يدخل “كوب” طبقة بعد أخرى من الأحلام، يسأل نفسه كما نسأل نحن: متى ينتهي الحلم ويبدأ الواقع؟ بل هل يمكن أن يكون الحلم داخل حلم آخر, وكلما صحونا وجدنا أنفسنا ما نزال نحلم، أو ربما يكون الحلم أكثر صدقًا من الواقع؟ كل تلك المشاهد التي تلتف فيها المدينة حول نفسها كأنها قطع من الذاكرة المتداخلة، تشبه حياتنا. ألا يحمل كل منا مدينته الخاصة في داخله، جدرانها ولبناتها من ذكريات وحنين وأحلام مكسورة؟

أو دعنا نغوص أكثر في واقع غريب، مليء بالتفاصيل الصغيرة، التي تشبهنا بشكل مخيف؟ في “أميلي” Amélie 2001، تلك الفتاة ترى العالم كمغامرة صغيرة مليئة بالسحر والغرابة، هذه الحياة لا تحتاج أن تكون هائلة أو بطولية لتصبح جديرة بالاهتمام. مشهد بسيط أن تغمر يدك في كيس حبوب، أو متابعة تفاصيل صغيرة لشخص مجهول تراه في الحديقة، قد يكون مليئًا بالجمال الذي نغفل عنه. أليس هذا ما يجعل الحياة ذاتها أقرب إلى فيلم؟ صدقني التفاصيل الصغيرة هي التي تروي القصة، وليست الأحداث الكبيرة.

وحين نصل إلى لحظة سريالية أخرى، حيث يتلاشى الخط تمامًا بين الممثل والدور، بين الحياة والسينما. في فيلم “الرجل الطائر” Birdman 2014، حيث “ريغان” يعيش أزمة هويه بين كونه نجمًا سابقًا، وبحثه عن معنى وجوده. الكاميرا هنا لا تتوقف عن الحركة، تماما كالعقل الذي لا يهدأ. أليس هذا نحن؟ نعيش بين الأضواء والظلال، بين محاولتنا إثبات أنفسنا وخوفنا من الفشل. هذا الفيلم يذكرك أن الواقع نفسه قد يكون أكبر مسرحية نعيشها جميعًا.

هل شاهدت “عرض ترومان” The Truman Show، ذلك الفيلم الذي قلب الواقع رأسًا على عقب، عندما يكتشف “ترومان” أن حياته بأكملها كانت برنامجًا تلفزيونيًا. كم مرة شعرت أنك مراقب، أن حياتك موجهة؟ الفيلم يطرح سؤالًا رهيبًا: إذا ما كان الواقع كله وهمًا، أم أن ما نعيشه، مهما كان زائفًا، يمكن أن يكون حقيقيًا بما يكفي لنؤمن به؟

والجميل في الأمر، أن هذه الأفلام، وهذه اللحظات، تُذكرنا أن السينما هي رحلة للعودة إلى أنفسنا. وليست وسيلة للهروب من الواقع، في تلك القاعة المظلمة، أمام الشاشة الفضية، يمكننا ندرك أن الواقع، مهما بدا معقدًا، مليء بالسيناريوهات المذهلة التي تستحق أن تُحكى.

لورنس العرب، الفيلم الذي رسم في مخيلة العالم صورة سينمائية ساحرة للصحراء العربية، لامتدادها وغموضها، وللشخصيات التي تسكنها، سواء أكانت تعيش على الفروسية والشجاعة أو على الصراعات المعقدة بين الأطماع والطموحات. عندما ننظر اليوم إلى هذا العمل الملحمي في ضوء الواقع العربي الحديث، نجد انعكاسًا حزينًا وأحيانًا ساخرًا لتلك الصورة، كأنها مرآة قديمة يعكس زجاجها المتصدع ماضينا وحاضرنا معًا.

في الفيلم، نجد لورنس، ذلك الغريب الآتي من بعيد، الذي يتنقل بين القبائل العربية ويحاول أن يوحدها. يحمل رؤية بطولية، أو ربما وهمًا استشراقياً، بأن العرب يمكن أن ينهضوا ويستعيدوا مكانتهم إذا تغلبوا على خلافاتهم القبلية. لكن الحقيقة المؤلمة أن هذا “التوحيد” كان مدفوعًا بمصالح استعمارية، وكان مصيره أن ينهار مع أول اختبار حقيقي للاستقلال. أليس هذا يعكس اليوم حال أمتنا؟ حيث التحديات الكبرى قد تجمعنا ظاهريًا، لكننا ما زلنا نتعثر في تفاصيل خلافاتنا التي لا تنتهي؟

وتلك الصحراء التي صورتها عدسة ديفيد لين بدت في الفيلم أكثر وحدة وجمالاً مما هي عليه الآن. في تلك الرمال الممتدة، كان هناك وعد بالقوة، بالبساطة، بالخلود. أما اليوم، فالصحراء نفسها، التي كانت يومًا مسرحًا للتاريخ، أصبحت ميدانًا للنزاعات، ومحاولات الهيمنة، والحروب التي لا تنتهي. القبائل التي كانت تقاتل جنبًا إلى جنب في الفيلم أصبحت تتقاتل فيما بينها، والأحلام التي أوقدها لورنس أصبحت مجرد ذكريات باهتة، تطفو على سطح الرمال التي تغيرت ملامحها بفعل النفط والسياسة.

هل نحن اليوم مهزومون لأننا اخترنا أن نعيش أدوارنا كما رسمها لنا الآخرون، دون أن نكتب سيناريو خاصًا بنا؟

أن لم يكن مقدرًا للعرب أن يكتبوا قصتهم بأيديهم، فإن آخرين سيكتبونها لهم. وكما أن لورنس كان بطلاً في عيون البعض وخائنًا في عيون آخرين، كذلك واقعنا اليوم؛ مليء بالتناقضات، حيث يمكن لكل بطل أن يتحول إلى خائن، ولكل حلم أن يصبح كابوسًا.

وفي ذات يوم، سنحتاج إلى أن نروي قصتنا بشكل مختلف. ليس من خلال عدسة غربية تبحث عن الغرابة والدراما، بل بأصواتنا نحن، نعيد رسم تلك الصحراء، لا كرمز للضياع والانقسام، بل كرمز للنهضة والإتحاد. عندها فقط، سنستطيع أن نخرج من ظل لورنس ونصبح نحن أبطال الحكاية على الأرض أرضنا، حيث لا تُروى القصة إلا بلغتنا، ولا يُكتب تاريخنا إلا بأيدينا.

وهنا تبرز “الأرض”، تلك الملحمة التي أخرجها يوسف شاهين، وثيقة حية تُعيد صياغة علاقتنا بواقعنا وهويتنا. وحينما يكون لورنس غريبًا وسط الرمال، يكون تراب مصر في فيلم “الأرض” بطلًا خالدًا يحمل معانٍ أعمق من حدوده الظاهرة، ليُصوِّر صراع الإنسان مع الأرض، ومع ذاته، مع السلطة، ومع مفهوم الحلم الجميل حين يقابله واقعٌ عنيد.

في الأرض، المشهد ليس دراما عن فلاحين يدافعون عن مصدر عيشهم، بل هو قصيدة عن نضال الإنسان البسيط في مواجهة قوى أكبر منه. الفيلم ليس فقط أيقونة سينمائية، بل هو نافذة مفتوحة على واقعٍ ما زلنا نعيشه اليوم. تلك المعركة التي خاضها محمد أبو سويلم، بيديه العاريتين ضد جنودٍ جاءوا ليأخذوا أرضه، أليست هي ذاتها معركة الملايين من البشر في منطقتنا، الذين يناضلون للحفاظ على جذورهم في وجه العولمة الاستعمارية الزاحفة، والفساد الذي يبتلع الأخضر واليابس؟

الأرض هنا ليست مجرد قطعة أرض زراعية، بل هوية، انتماء، وحلم.

أنت تدرك في الفيلم أن أبو سويلم لا يدافع عن نفسه فقط، بل عن معنى أعمق للحياة. ومع ذلك، كم من أبو سويلم نرى اليوم؟ وكم منهم يضيع صوته في عتمة الظلم وصخب الحداثة التي تسحق التقاليد والقيم؟

الغريب أن الفيلم، رغم تصويره لصراع قديم بين الإقطاع والفلاحين، يبدو كما لو أنه كُتب خصيصاً لعصرنا. ما الذي تغير؟ الأقوياء ما زالوا يستغلون البسطاء، والأرض ما زالت تُنهب، والصراع ما زال محتدماً بين من يريد أن يحيا ببساطة وبين من يريد أن يحوِّل كل شيء إلى سلعة.

على أنه لم يكن مقدراً لفيلم الأرض أن يكون مجرد شهادة على الظلم. إنه أيضاً دعوة للتأمل. كيف فقدنا تلك العلاقة الحميمة مع الأرض؟ كيف أصبحنا نعيش بعيداً عن جذورنا، عن ترابنا، عن القيم التي تربطنا بالطبيعة؟

يوسف شاهين كان فناناً يرسم الشعور والإحساس في لوحات طبيعية خلابة. ترى ذلك في مشاهد الفلاحين وهم يغنون، يعملون، يتحدون الصعاب معاً. ترى ذلك في تفاصيل وجوههم، حيث تتجسد المعاناة جنباً إلى جنب مع الأمل. وكأن شاهين يريد أن يقول لنا: الحياة ليست نضالاً فحسب، لكنها أيضاً أغنية، ذكرى، لحظة جميلة، وسط كل هذا الألم.

اليوم، ونحن نعيش في مدن تعج بالضوضاء والتكنولوجيا، أين هي علاقتنا مع “الأرض”؟ هل فقدنا ذلك الرابط الذي يجعلنا نشعر أننا جزء من شيء أكبر؟ هل استبدلنا الحقول بالشاشات، والأغاني بالضجيج؟ شاهين لم يعطنا إجابة، لكنه ترك لنا أسئلة تظل تتردد في أذهاننا مع كل مشهد من هذا الفيلم العظيم. إنه دعوة للعودة إلى جذورنا، إلى ذلك التراب الذي ننسى قيمته حتى نفقده.

وفي زمن فقد فيه الإنسان صلته بجذوره، يظل هذا الفيلم تذكيراً حياً بأن الأمل يكمن دائماً في العودة، إلى الأرض، إلى الروح، في عالم فقد ذلك الحب وذلك النور.

إذا كان الظلام قد تسرّب إلى حياتنا، فإن السؤال الحقيقي ليس عن قدرتنا على الرؤية، بل عن قدرتنا على مواجهة هذا الظلام بصبرٍ وأمل. لم يكن الشيخ حسني في فيلم “الكيت كات” مجرد رجل فقد بصره، بل كان شاهدًا على عالم فقد نوره. لم يكن هو الذي يعاني العمى، بل كان الواقع من حوله غارقًا في سوادٍ قاسٍ، حيث تبدو الضحكات محاولات يائسة لإشعال شمعة وسط ظلام الحياة.

ورغم ذلك، لم تكن حياة الشيخ حسني استسلامًا لهذا الظلام، بل كانت مقاومة صامتة وصاخبة. بضربات متكسرة تعزف على عوده، ونكاته الساخرة، وخطواته التي تتلمس الطريق، أعاد تعريف البصيرة بوصفها قدرة على إدراك ما وراء هذا الظلام. لقد رأى بعيني قلبه ما عجز الناس عن رؤيته بعيونهم، فكان، في عبثية عالمه، دليلًا لمن ضلّوا الطريق.

المخرج داود عبد السيد، نسج من قلب حي الكيت كات المصري البسيط، تحفةً سينمائية تأخذنا في رحلة إلى عوالم سحرية، يتداخل فيها الواقع بالخيال، والضحك بالألم، والحياة بالموسيقى. المخرج لم يجعل من الشيخ حسني رمزًا للمأساة، بل مرآة للواقع. فقدانه للبصر لم يكن مأساة شخصية بقدر ما كان تعبيرًا عن عالم اختفى منه الضوء. الشيخ حسني، رغم كل شيء، اختار أن يرى هذا السواد بطريقته، أن يسخر منه، أن يغني ويضحك ويعيش.

الكيت كات لم يكن فيلما عن رجل كفيف، بل عن مجتمع بأكمله تخلّى عن النور، عن الأحلام، وعن الأمل. الشيخ حسني كان المُبصر في وسط عميان، يرى الحقيقة كما هي، بسوداويتها وعبثيتها، ويصرّ على أن يُواجهها بابتسامة لا تخلو من ألمٍ عميق. في عالمه، كان الظلام هو مجرد غياب للنور، ومع فقدانه، كان على الإنسان أن يصنع نوره الخاص، ولو بضحكة ساخرة.

الفيلم يمضي بنا في أزقة الكيت كات الضيقة، بين شخصيات تعيش على الهامش. كل شخصية تحمل عالماً خاصاً بها: الابن الذي يسعى للهروب من واقعه، المرأة التي تنتظر، الرجل الذي يخطط للمستقبل رغم أن حاضره ينهار. وفي وسط هذا كله، يبرز الشيخ حسني كقائد أوركسترا يعزف على أوتار الحي، ويمزج بين المأساة والكوميديا بحرفية لا مثيل لها.

ما يميز الكيت كات هو تلك القدرة المدهشة على أن يكون عميقاً وبسيطاً في آن معاً. داود عبد السيد يضحكنا على المواقف الغريبة، لكننا في الوقت ذاته نشعر بوخز في قلوبنا. كيف يمكن لفيلم أن يجمع بين كل تلك التناقضات؟ الإجابة تكمن في محمود عبد العزيز الذي استطاع بأدائه العبقري، أن يجعل من شخصية ساخرة في ظاهرها رمزاً للتمرد على القيود، سواء كانت قيود الفقر أو العمى أو الحياة نفسها.

والغريب أن الفيلم، رغم واقعيته الصادمة، يحمل لمسة سحرية. مشاهد الشيخ حسني وهو يقود الدراجة النارية رغم عماه ليست مجرد لحظة كوميدية؛ إنها تعبير عن إرادة الحياة. في تلك اللحظة، يتجاوز الفيلم حدود الواقع، ليصبح رمزاً للأمل، للرغبة في المضي قدماً.

الكيت كات هو حي يمثل العالم بأسره. الفقر، الطموح، الحب، الخيانة، الحلم، كلها تتداخل لتصنع نسيجاً بشرياً فريداً. وعلى الرغم من قتامة الواقع الذي يعرضه الفيلم، إلا أن أغاني الشيخ إمام، ترفعنا فوق المآسي وتجعلنا نؤمن بجمال هذه الحياة، رغم كل شيء.

وهكذا، يتشابك واقع السينما مع واقع الحياة في رقصة أزلية. السينما، ذلك العالم الذي يبدو منفصلاً عنّا، ما هو إلا مرآة كبيرة نرى فيها أحلامنا، مخاوفنا، وانكساراتنا. إنها تداعب الحقيقة، لتمنحنا فرصة لفهم أنفسنا والعالم من حولنا بعيون مختلفة.

ولإن كانت السينما أداة للهروب من الواقع أحيانا، فهي أيضاً نافذة نطل منها عليه بعمق أكبر. كيف لا، وهي التي تملك القدرة على أن تجعلنا نضحك في وجه المآسي، ونبكي أمام انتصار الحب، ونصمت أمام لحظات المواجهة مع الذات؟ إنها أشبه بعالم سحري يفتح أبوابه لنا، لكن ما إن ندخل، ندرك أننا لم نبتعد عن أنفسنا، بل اقتربنا منها أكثر.

وربما كان هذا سر السينما: أن تأخذنا في رحلات خيالية لا تبتعد كثيرا عن واقعنا. إنها تذكرنا بأن الحياة، مثل أي فيلم عظيم، مليئة بالتحولات الدرامية، باللحظات التي تبدو بلا معنى لكنها تصنع القصة، وفي نهاية كل فيلم، بل في نهاية كل يوم، يبقى السؤال الأهم: هل كنا مجرد مشاهدين، أم أننا شاركنا في كتابة القصة؟