“2001.. أوديسا الفضاء”: عالم كوبريك الغامض

إعداد وترجمة: أمين صالح

عندما رأى كوبريك أن القصة القصيرة التي كتبها البريطاني آرثر كلارك بعنوان The Sentinel “الحارس”، في 1948 ونشرها في 1951، سوف تشكّل الأساس أو المنطلق لسيناريو فيلم، قام بالاتصال بالكاتب، ومعاً حوّلا القصة إلى معالجة نثرية طويلة.. وهذا كان أساس السيناريو. الرواية نُشرت بعد ثلاثة شهور من عرض الفيلم.

يقول كوبريك (مجلة (Action, Jan/ Feb. 1969: “لا يمكنك بالنص أن تخلق الحالة أو ما شابه، لذا فالسيناريو المكتوب يحتوي على قطعة نثرية، بلغ عدد كلماتها أربعين ألف كلمة، كتبتها مع آرثر كلارك. ذلك كان أساس الصفقة والميزانية وغيرها. بعدئذ كتبنا السيناريو من ذلك النص، ثم كتب آرثر الرواية انطلاقاً من السيناريو”.

القصة تتعلق باكتشاف الحجر الأسود، وحضوره الغامض، والبحث عن آثار للحضارة التي وضعته هناك، هذا البحث الذي يفضي إلى قيام المستكشفين برحلة فضائية إلى المراكز الهامة الأبعد في النظام الشمسي. هذه الرحلات الفضائية تعبّر عن أمل الإنسانية في تغيير رؤية البشر لأنفسهم ولعالمهم.

اختيار “الأوديسة” في العنوان يعبّر بدقة عن الرحلة الأكثر كلاسيكية، والأكثر شهرة، في تاريخ الحضارة. الفيلم عبارة عن رحلة لاكتشاف ماضي الإنسان ومستقبله. من نكون؟ ما هي جذورنا وأصولنا؟ من أين جئنا؟ إلى أين نمضي؟ هل هناك حياة أخرى في الكون؟ الفيلم يحاول سبر هذه الثيمات السرمدية، والثقل الوجودي الذي يرافقها.

الأوديسه هي الرحلة الطويلة المزدحمة بالمصاعب والعقبات، وتبلغ ذروتها في اكتشاف شيء ذي معنى وأهمية فائقة. وتنتهي بعودة البطل إلى منبعه أو منشأه الأصلي.

مثل أي أوديسة، الفيلم هو رحلة نحو العالم الخارجي، والتي تصبح أيضاً رحلة نحو اكتشاف الذات.

فيلم “2001: أوديسة الفضاء” 2001: A Space Odyssey (1968) من كلاسيكيات أفلام الخيال العلمي التي ترتاد المجهول، ومن أروعها وأهمها. والفيلم يمثّل نقطة تحوّل، وعلامة بارزة، في تاريخ السينما. وقد عُرض، على نحو متزامن، في ذروة سباق الرحلات الفضائية بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي. كما تزامن مع مشروع أبولو الاستكشافي باستخدام الإنسان في مهمة الدوران حول الأرض.. وهي مقدمة للدوران حول القمر والهبوط على سطحه، وهذا ما تحقّق مع أبولو 11 في 20 يوليو 1969. من جهة أخرى، تنبأ الفيلم بالتأثير القوي والعميق لأجهزة الكومبيوتر في حياتنا اليومية.

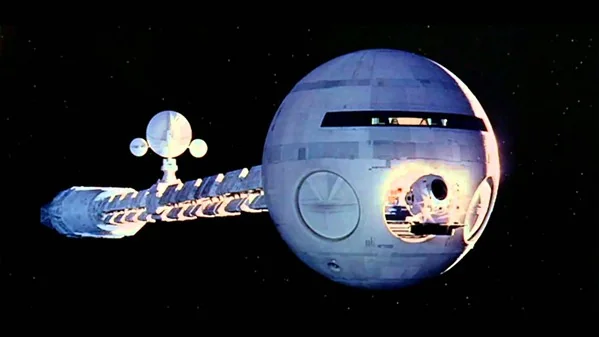

كان العنوان الأصلي للفيلم “رحلة إلى ما وراء النجوم”. وقد تم اختيار العام 2001 كعنوان لأنه العام الأول من الألفية الجديدة ومن القرن التالي. العالم في هذا العام، كما يتصوّره الفيلم، (وحسب ما يقوله الناقد ميشيل سيمنت في كتابه عن كوبريك) على وشك الانهيار، الموت.. وهذا ما يوحيه الوجود الرتيب، الممل، العقيم لرواد الفضاء داخل مركبة ديسكفري. الإنسان هنا وحيد، والآلة لا تستطيع أن تقدّم له العون. الإنسان، الذي تخطى الوضع الحيواني بواسطة التكنولوجيا، يجب أن يحرّر نفسه من تلك التكنولوجيا ذاتها لبلوغ منزلة الإنسان الخارق.

الفيلم مقسّم إلى أربعة أجزاء أو أقسام أو حركات. القسم الأول يحمل عنوان: فجر الإنسان. الإدراك الأول بإمكانية تحويل الشيء إلى أداة (كسلاح للدفاع عن النفس، للقتل، لحماية الجماعة، لتعزيز قدرات الفرد اليدوية).

الفيلم ينطلق من فجر الحضارة، مع الإنسان- القرد (المخلوق الما قبل بشري) الذي يعيش ضمن مجموعة صغيرة، في منطقة صخرية، في ذعر دائم من الجماعات المجاورة، المنافسة، والتي معها هي في صراع مستمر من أجل السيطرة على المياه، وبالتالي التحكم في محيطه أو بيئته. هنا يعرض كوبريك – عبر سلسلة من الأجزاء المنفصلة بفعل التضاؤل التدريجي (fades) – الوجه البدائي للشخصية الإنسانية حيث البواعث الغريزية والحاجة إلى الطعام والمأوى والتكاثر، وحماية النفس والجماعة من المخلوقات الضارية والمفترسة. حيث الرغبة في امتلاك الموارد، الجشع، هيمنة القوي على الضعيف، التنافس بين القبائل

يوماً ما، تتفاجأ المجموعة بوجود حجر أسود ضخم، مستطيل، على شكل عمود أو مسلّة، لا نعرف مصدره، ينتصب أمامهم في غموض شديد. إنهم يقتربون منه، في حذر، في وجل، وعندما تتبدّد مخاوفهم، يحيطون بالحجر كما لو يحتمون به أو ينشدون بركاته ونعمه. يتعلّم أحد القرود – كما لو عن طريق وحْي ما – استخدام العظم كسلاح للفتك بعدوّه، وحماية جماعته من الانقراض. المفارقة تكمن هنا: بتعلّم الإنسان البدائي كيفية تعزيز قواه البدنية، من خلال استخدام الأداة- السلاح لقتل واحد من بني جنسه، هو قام بخطوة نحو اكتساب الطبيعة البشرية، وقام بالخطوة الأولى نحو السيادة التقنية على العالم. إنه يرمي سلاحه، الذي يتّخذ سبيلاً لولبياً في الجو، ليتحوّل بعد ملايين السنين إلى سفينة فضاء تحوم في فضاء العام 2001. يقول كوبريك (The Movie Makers: Artists in The Industry, 1973): “إنها ببساطة حقيقةٌ جديرة بالملاحظة: إن كل تكنولوجيا الإنسان نتجت من اكتشافه للسلاح- الأداة. ليس ثمة شك أن هناك علاقة عاطفية عميقة بين الإنسان وأسلحته الآلية. الآلة تبدأ في توكيد نفسها بطريقة عميقة جداً، بل أنها تجذب العاطفة والاستحواذ”.

المسافة الشاسعة بين ما كانه الإنسان، في حالته البدائية، وما أصبح عليه، تجد تعبيرها الدرامي في التجاور الفجائي لصورة الكائن البدائي وهو في حالة انتشاء غامر خلالها يقذف نحو الفضاء العظمة، التي قتل بها مخلوقاً آخر، لتتحوّل إلى مركبة فضائية تنطلق برشاقة، متجهة نحو القمر، ناقلةً الإنسان إلى عتبات معرفة جديدة للذات والكون معاً.

نلاحظ أن ظهور الحجر الأسود الضخم، الأشبه بالمسلّة، في أكثر من موقع، يمثّل حافزاً أو محرّكاً أو ملهماً للإنسان لتحقيق تقدّم هائل في مراحل التطور الإنساني، ولحثّه على استخدام التكنولوجيا في اتخاذ خطوته التالية، ولتجاوز نفسه. في الواقع، هذا الحجر الأسود يظهر كمحفّز، باعثٍ على الأمل، وكمهدّد بخطر ما في آن واحد. إذن، في استخدامه للحجر يجمع كوبريك بين فكرتين: إما أن يكون نتاجاً اصطناعياً محفزاً للحضارة المتقدمة، موجّهاً البشرية نحو الإدراك الحقيقي، أو أنه يمثّل المبدأ الطبيعي وراء التطور الدنيوي نحو الوعي. إن تحالفه مع القوى الطبيعية متوقع منذ البداية.

الحجر الأسود الغامض يظهر في أربعة مراحل حاسمة في التطور الإنساني: عند مجموعة من القرود، تحت سطح القمر، تحت سماء المشتري قبل أن يندفع الناجي الوحيد نحو اللاتناهي، والمرة الرابعة عندما يظهر الحجر في بُعد زمكاني آخر أمام مرآى رجل عجوز.

هذا الحجر يظهر كمجاز، كمنبّه نشوئي، كشيء يخترق نسيج الزمن والمكان. إنه يمثّل القوة السببية، التي تؤثر في القرود وتحثّهم على استخدام الأدوات. وأيضاً يوجّه رواد الفضاء نحو كوكب المشتري. كما يشير إلى مدخل النجم عبر البعد الخامس، ويرسل رائد الفضاء إلى ما وراء المطلق، اللامتناهي، في الفضاء بعد أن يولد من جديد في صورة طفل نجمي.

لكن الفيلم لا يوضّح ماهية هذا الشيء ومعناه ومصدره: هل هي قوة كونية ما؟ هل جاءت به مخلوقات فضائية أكثر تطوراً؟ هل هو مجرد تجلٍّ لقوى خارقة؟ الفيلم لا يفسّر شيئاً.

في الحقيقة، تصعب معرفة ما يمثّله هذا الحجر بدقة. قد يرمز إلى المجهول، قد يكون أحد مصادر المعرفة البشرية، وقد يمثّل ما لا نفهمه، ما لا نعرفه، وما لم نجد له معنى ملائم. إنه يضرم فينا الرغبة في الفهم، مثلما فعل مع الأسلاف، مع الإنسان الأول.

القسم الثاني: بعثة إلى القمر. نرى انتقال مركبة من الأرض إلى القمر، مروراً بمحطة فضائية تابعة للسوفييت. وفي هذه المحطة يتبادل العلماء الروس والأميركان الأحاديث العادية، والمجاملات المعتادة، والكلمات الفارغة، والارتياب.

في القمر، اكتشفوا وجود الحجر الأسود مدفوناً منذ سنين طويلة. يقررون المحافظة على سريّة هذا الاكتشاف، حتى تُجرى بحوث أخرى في هذا الشأن. الحجر صقيل جداً، يستحيل خدشه، وهو الآن يبعث إشارات في اتجاه كوكب المشتري. في هذه المرّة يبشّر بقفزة هائلة نحو المجهول.

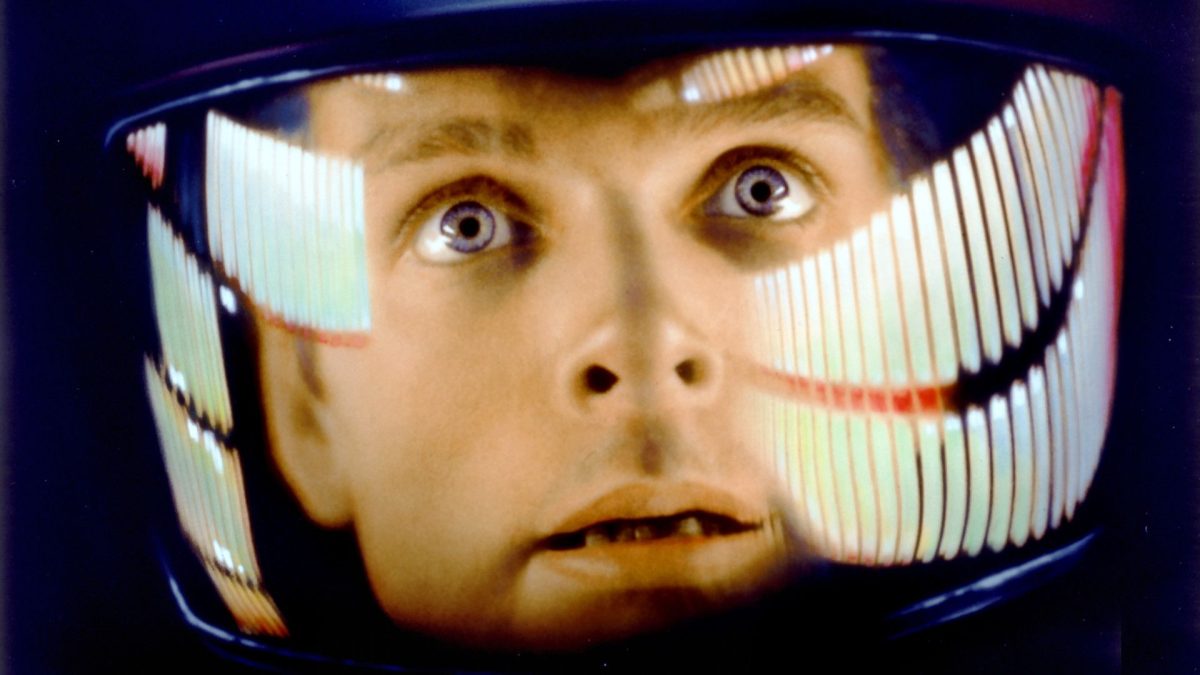

القسم الثالث: بعثة إلى المشتري. مركبة الفضاء العملاقة “ديسكفري” تشرع في رحلة إلى المشتري تستغرق تسعة شهور، مع طاقم مؤلف من رائديّ الفضاء، ديفيد بومان (كير دوليا) وفرانك (غاري لوكوود)، وثلاثة آخرين في حالة سبات. هؤلاء يبدون أشبه بمساجين في مركبتهم، تراقبهم عين الآلة (الكومبيوتر هال 9000) وهم يجدون أنفسهم تحت رحمة هال 9000 (الكينونة الواعية.. حسب توصيف الآخرين) والذي يتحكم في المركبة الفضائية.

الشخصيات، في القسم الثاني والثالث، تبدو مجرّدة من التفاعل العاطفي. ردود أفعالهم تجاه رسائل الأهل، على كوكب الأرض، تبدو فاترة، محايدة، تكاد تخلو من العاطفة الإنسانية المفترضة. فقدان الحماسة والمتعة واللذة يشمل أيضاً الطعام المقدّم للطاقم في شكل أقراص تشبه الأدوية. إن المتع الكامنة عادة في الحاجات الإنسانية الأساسية هي مفتقدة. العلاقات الاجتماعية تفتقر إلى الدفء. هي شبه آلية.

هال هو كومبيوتر كليّ العلم والمعرفة، كليّ الوجود. إنه عقل المركبة وجهازها العصبي المركزي. وهو الوحيد الذي يعرف طبيعة المهمة وأسبابها وأهدافها (استقصاء المنطقة القريبة جداً من المشتري، للعثور على أصل الثقافة الغريبة، الخاصة بكوكب آخر، والتي وضعت الحجر الأسود على القمر).

يقول كوبريك Sight and Sound, Winter 1970: “أحد الأشياء التي كنا نحاول توصيلها، في هذا الجزء من الفيلم، هو واقع عالم مأهول – كما سيكون عليه حال عالمنا قريباً – بكينونات آلية تمتلك ذكاءً، أكثر أو أقل، كما عند الكائنات البشرية، والتي لديها الإمكانيات العاطفية ذاتها. لقد أردنا أن نحثّ الناس على التفكير في ما سيكون عليه الوضع لو تقاسمنا الكوكب مع مثل هذه المخلوقات”.

ثمة تجاورات متكررة للإنسان – بإخفاقاته البشرية وقابليته لارتكاب الخطأ – والآلة التي هي عملية وفعالة، لكن بلا عاطفة أو مشاعر. هنا يزداد إحساس الإنسان بالضآلة والتقزّم أمام الفضاء والتكنولوجيا.

هال مصمّم بحيث يحمل صفات بشرية، ومبرمج ليتصرف بطريقة تشبه البشر. لقد نقل البشر طبيعتهم ونوازعهم ودوافعهم إلى الآلات التي صنعوها واخترعوها، لذلك فإن ما يمارسه الكومبيوتر هال من خداع وكذب وكره ورغبة في الهيمنة والسيطرة حتى لو أدى ذلك إلى القتل، ما هي إلا سمات وخصائص بشرية، تميّزت بها الذوات البشرية، أكثر مما هي نابعة من منطق آلي وبواعث آلية.

هال يصبح ممسوساً بحالة مرَضية من الارتياب، شاعراً بالتهديد، وهو يخشى أن تنتهي مهمته (أي وجوده)، ويتعرّض للإلغاء والزوال بمجرد الانتهاء من المهمة الاستكشافية التي جاءوا من أجلها. إنه يتيقّن من أن ثمة مؤامرة لإقصائه، أي لموته. لذلك يباشر في التخلّص من المقيمين في المركبة الفضائية، فيتسبّب في قذف فرانك نحو الفضاء الخارجي، ثم يقضي على الثلاثة – الذين هم في سباتٍ – بتعطيل أو تخريب الوظائف الحيوية.

غير أن بومان يتمكن من الدخول في العقل الإلكتروني لمحو ذاكرة هال وإغلاقه. هال يقاوم، يتوسل، يعتذر لكن عبثاً. لا يصمد طويلاً. ينتهي، يموت وهو يردّد أغنية معروفة من أغاني الأطفال. هكذا ينجح بومان في تحرير نفسه من استبدادية الجهاز، ومواصلة السفر وحيداً، في بحث ميتافيزيقي.

نحن لا نعرف شيئاً عن ماضي بومان، الناجي الوحيد، ليس هناك أي تلميح، أي معرفة طفيفة، عنه، عن ماضيه، عن أفكاره وآرائه. هو الإنسان في المجرّد. مجرد جسر، أو كما رآه نيتشه، مجرد حبل ممتد فوق الهاوية بين البهيمي والسوبرمان.

القسم الرابع: المشتري وما وراء اللامتناهي. هنا يتحوّل السرد من الوجهة الموضوعية إلى الوجهة الذاتية. باختراق ذاكرة الكومبيوتر هال، يشرع بومان في القيام برحلة نحو متاهة وعيه الخاص، نحو السبر والاستكشاف الباطني، للكشف عن مصيره أو قدره. رحلته الروحية، عبر الوعي الكوني، تبلغ ذروتها في الولادة الجديدة كطفل نجمي.

الأوديسة الجديدة سوف تستكشف العالم الباطني فيما هي تتقدّم نحو الخارج ضمن الكون الشاسع. الرحلة إذن تتّخذ مساراً روحياً ومادياً في آن.

عندما يقترب بومان من المشتري، يرى الحجر الأسود طافياً في الفضاء، في مدار بين أقمار الكوكب، وفجأة يتعرض للامتصاص في بُعد جديد، حيث قوانين الزمن والمكان لا تعود قابلة للتطبيق، وحيث العوالم تتخلق والمجرّات تتفجر. الحجر هنا أشبه ببوابة ترسل بومان إلى ما وراء اللامتناهي في الفضاء، فينجرف نحو دردور كوني هائل يقذفه بعنف من خلال الفضاء الداخلي والخارجي.

أخيراً، نجده في حجرة نوم غريبة، حيث يشهد، ويختبر، مراحل متعاقبة من حياته، من الكهولة إلى الشيخوخة إلى الموت.. الموت الذي يصبح ولادة جديدة غامضة، إذ يتقلّص ويتضاءل، ويتغيّر شكله الخارجي، وفي هذه الأثناء، يظهر الحجر أمامه في الحجرة، لتمتصه إشراقة من الطاقة. إنه يولد من جديد بوصفه المخلوق الأول من عِرق جديد. في المشهد الأخير، نراه طافياً في هيئة جنين في الفضاء داخل مشيمة كونية.

عندما طُلب من كوبريك تفسير النهاية، رفض قائلاً (في مقابلة مع شارلي كوهلر، 1968): “لا أريد أن أفعل ذلك، لأنني اعتقد أن قوة النهاية مبنية على الاستجابة العاطفية اللاواعية لدى الجمهور. تعيين ما هو مفترض أن تعنيه النهاية سوف يفسد متعة المتفرج ويحرمه من الاستجابات العاطفية (..) أشك في أن الجمهور لا يفهم حقاً، لكنهم أحياناً يحتاجون إلى توكيد أو تصديق على ما توصل إليه إدراكهم”.

نهاية الفيلم مدهشة وأخاذة بصرياً: الزمن والمكان في حركة متواصلة، ضمن محيط متغيّر الألوان مثل المشكال، مغلّفاً رائد الفضاء، الناجي الوحيد، الأشبه بالنطفة الوحيدة، والذي سوف يولد من جديد في هيئة جنين نجمي، كائن خارق، يندفع نحو الأرض، نحو العالم الجديد، في مشيمة شفافة تقريباً، مخترقاً هاوية الزمن والتاريخ، وذلك – كما يقول كوبريك (Sight and Sound, Winter 1970) – “ليعود إلى الأرض وهو مهيأ للوثبة النوعية التالية إلى الأمام نحو القدر النشوئي للإنسان”.

عن غموض النهاية، يقول كوبريك (المصدر نفسه): “يتعين عليك أن تترك شيئاً لمخيلة المتفرج”.

النهاية لا تظهر الكثير ولا تفسّر الكثير، بل تساعد المتفرج على المشاركة ليخلق لنفسه التجربة التي تؤلف الفيلم. الفيلم بالتالي يصبح للمتفرج تجربة ذاتية كثيفة تصل إلى الوعي الباطني بالطريقة نفسها التي تمارسها الموسيقى، تاركةً المتفرج حراً في التأمل في محتواه الفلسفي والمجازي. يقول كوبريك (المصدر نفسه): “الإحساس بالتجربة هو الشيء الهام، وليس القدرة على التعبير بالألفاظ. لقد حاولت أن أخلق تجربة بصرية تخترق مباشرة المحتوى اللاواعي للمادة”.

النهاية، في الواقع، تعبّر أو توحي بأن الكائن البشري سوف ينجو من الانهيار الوشيك للحضارة الغربية، وبأنه يستطيع أن يجدّد نفسه، أن يولد من جديد.. ومن ثم يحقّق اتصاله مع الشكل الأسمى للحياة. هذا على الرغم من أن عالم البشر، الذي يصوّره الفيلم، الفرد فيه يعيش في عزلة مطلقة، منفصلاً عن أشباهه. بدلاً من أن يسيطر الإنسان على عالمه الذي صنعه، صار عاجزاً عن التلاؤم معه، عاجزاً عن مضاهاة التقدم التكنولوجي السريع والمدهش.

يقول كوبريك (Sight and Sound, Winter 1970): “شخص ما قال أن الإنسان هو الحلقة المفقودة بين القرود البدائية والكائنات البشرية المتحضرة. هذه الفكرة متضمنة في صلب قصة هذا الفيلم. نحن شبه متحضرين، لدينا القدرة على التعاون والحب لكن نحتاج إلى نوع من التحوّل إلى شكل أعلى من أشكال الحياة. بما أن الوسائل لمحو الحياة على الأرض هي موجودة، فإن تفادي الكارثة النهائية يحتاج إلى أكثر من مجرد التخطيط الحذر والتعاون الصائب. المشكلة توجد طالما أن الاحتمال موجود، والمشكلة هي أساساً أخلاقية وروحية”.

من أجل إنجاز هذا الفيلم، احتاج كوبريك إلى ثلاث سنوات (أربع سنوات، حسب بعض المصادر)، شملت المشاركة في كتابة السيناريو، الإعداد والتحضير بحرص شديد وعناية فائقة، العمل مع الممثلين، تصوير الفيلم، الإشراف على المؤثرات الخاصة المعقدة مع فريق من الفنانين والمصممين وفنيي المؤثرات الخاصة والمستشارين العلميين. كذلك شاهد أغلب أفلام الخيال العلمي، واستمع إلى أعداد هائلة من المؤلفات الموسيقية الحديثة ليقرر أي أسلوب من الموسيقى يلائم الفيلم.

يقول كوبريك ( Playboy, Sept. 1968): “من أجل إنتاج المؤثرات الخاصة، كان من الضروري أن نتخيّل ونصمم ونهندس تقنيات جديدة تماماً. هذا استغرق 18 شهراً ومبلغاً ضخماً من ميزانية الفيلم البالغة نحو 10 ملايين دولار (..) لقد شعرت أن من الضروري تحقيق هذا الفيلم بحيث تبدو كل لقطة، تحتوي على مؤثرات خاصة، مقنعة تماماً، وليس كما في أفلام الخيال العلمي الأخرى”.

لدى عرضه الأول، في أبريل 1968، أي قبل عام من أول هبوط للإنسان على القمر، استقبله نقاد نيويورك بشكل سيء، بسلبية وعدائية ولا مبالاة، واحتاروا في تقييمه وتصنيفه وتحليله، ذلك لأنهم لم يكونوا مهيئين لتلقي تجربة بصرية جديدة، غير مسبوقة. لقد رأوا فيه عملاً بطيئاً، مضجراً، مزعجاً، مربكاً، ويفتقر إلى الخيال (بعد شهور قليلة، اعترف بعض هؤلاء النقاد علناً بخطأهم في تقييم الفيلم واعتبروه تحفة فنية). لقد نسبوا غموض الفيلم والتباساته إلى عدم وضوح رؤية المخرج وتشوّشها. بينما استقبله الجمهور بشكل جيد، وتحمس له عدد قليل من النقاد.

أما أكاديمية السينما فلم تمنحه غير جائزة أوسكار واحدة عن أفضل مؤثرات بصرية خاصة (رغم ترشيحه لأربعة جوائز من بينها أفضل مخرج وسيناريو). وقد عبّر كوبريك عن ارتياحه لأن الفيلم حقق إيرادات عالية.. “نقاد السينما، لحسن الحظ، نادراً ما يكون لديهم تأثير على الجمهور العام. فيلمي (أوديسة) لقي إقبالاً جماهيرياً في كل مكان، وحقق أرباحاً عالية، رغم أنه مختلف”. (المصدر نفسه)

وتحدث عن الفيلم قائلاً: “البعد البصري أكثر أهمية من الحبكة. الفيلم ليس عن رحلة إلى الفضاء، بل هي رحلة فضائية”.

أولئك النقاد اعترفوا بجودة المؤثرات البصرية، وقوة حضورها كعنصر مؤثر، مثير للاعجاب، لكنهم افتقدوا المضمون، أي الدراما والشخصيات والحوار، وغير ذلك.

غير أن كوبريك أصر على وجود القصة، وقال (Chicago Tribune, 13 Feb. 1972): “الفيلم، في الواقع، عبارة عن أربع قصص قصيرة، كلها مروية بسرد القصة القصيرة. لقد اندهشت عندما سمعت البعض يقول أنهم لم يروا قصة في (أوديسة الفضاء)، مع أن كل جزء بمثابة قصة قصيرة عظيمة”.

وعن تفاعل المتفرج مع الفيلم، قال كوبريك ( Playboy, Sept. 1968): “الطبيعة الفعلية للتجربة البصرية في 2001 هي من أجل منح المتفرج تفاعلاً عميقاً، فورياً، والذي لا – ولا ينبغي أن – يتطلب تضخيماً إضافياً. لكن بشكل عام يمكنني القول أن هناك عناصر في أي فيلم جيد قد تضاعف اهتمام المتفرج وإعجابه عند المشاهدة الثانية للفيلم. إن زخم فيلم ما، أو قوته الدافعة، غالباً ما تحول دون أن تمارس كل تفصيلة تأثيراً كاملاً في المشاهدة الأولى للفيلم. فكرة أن الفيلم لا ينبغي أن يشاهَد إلا مرة واحدة فقط نابعة من المفهوم التقليدي للفيلم بوصفه ترفيهاً، تسلية، سريعة الزوال، وليس بوصفه عملاً فنياً بصرياً. نحن لا نعتقد بضرورة أن نستمع إلى مقطوعة موسيقية عظيمة مرة واحدة فقط، أو نشاهد لوحة عظيمة مرة واحدة، أو حتى أن نقرأ كتاباً عظيماً مرة واحدة فقط، بينما الفيلم، حتى السنوات الأخيرة، كان مستثنى من فئة الفن، ولم يعتبر عملاً فنياً جاداً وهاماً.. وأنا سعيد لأن هذا الوضع بدأ يتغيّر مؤخراً”.

الفيلم أثار جدلاً وخلافاً بخصوص معنى الرموز الميتافيزيقية التي يزخر بها الفيلم، وعن تأويل الفيلم بشكل عام.

أما كوبريك فيقول (المصدر نفسه): “إنها ليست رسالة أنوي توصيلها في كلمات. الفيلم تجربة غير لفظية. من مجموع 139 دقيقة من مدّة الفيلم، هناك فقط 40 دقيقة تقريباً من الحوار. لقد كنت أحاول أن أخلق تجربة بصرية تتجنب التصنيف اللفظي، وتنْفذ مباشرة إلى نطاق ما دون الوعي بمحتوى عاطفي وفلسفي. في هذا الفيلم، الرسالة هي الوسط. كنت أريد للفيلم أن يكون تجربة ذاتية على نحو مكثف، والتي تصل إلى المتفرج في مستوى باطني من الوعي، تماماً مثلما تفعل الموسيقى. إن أي شرح لإحدى سيمفونيات بيتهوفن يفضي إلى إضعافها بإقامة حاجز اصطناعي. كذلك، إلى أي مدى سيكون إعجابنا أو إدراكنا للوحة موناليزا اليوم لو كتب دافنشي أسفل قماش اللوحة: (هذه السيدة تبتسم على نحو طفيف لأن أسنانها فاسدة) أو (لأنها تخفي سراً عن عشيقها)؟ هذا حتماً سوف يقلّل كثيراً من إعجاب وتقدير المتفرج، ويقيّده إلى واقع غير واقعه. لم أرد أن يحدث هذا لفيلمي. أنت حرٌ في تخمين ما تشاء بشأن المعنى الفلسفي والمجازي للفيلم. مثل هذا التخمين أو التأمل يدل على نجاح الفيلم في الاستحواذ على الجمهور في المستوى العميق. لكنني لا أرغب في وضع خريطة طريق لفظية للفيلم بحيث يشعر كل متفرج بأنه ملزم لأن يسلكها وإلا فسوف يخفق في فهم الغاية. الفيلم سينجح حقاً إذا تمكن من الوصول إلى السلسلة العريضة من الناس الذين غالباً لا يولون اهتماماً إلى مصير الإنسان، ودوره في الكون، وعلاقته بالأشكال الأسمى للحياة. لكن حتى في حالة شخص متّقد الذهن، فإن ثمة أفكاراً معيّنة موجودة في الفيلم سوف تصبح بلا حياة، وتصير مختارة آلياً لتلائم فئات مثقفة، إذا قدّمت كأفكار تجريدية. لكن إذا كانت مختبرة في سياق بصري وعاطفي مؤثّر، فيمكن لها أن تجد صدى ضمن النسيج الأعمق لكينونة المرء”.

الفيلم يحتوي على مشاهد بصرية فخمة ومثيرة (صور الفضاء الخارجي الشاسع) ومؤثرات خاصة، أكثر من اعتماده على الحوار اللفظي. إن أول كلمة منطوقة نسمعها بعد مرور 25 دقيقة تقريباً من بداية الفيلم.

كما يتجنب الفيلم استخدام صوت الراوي خارج الشاشة، مثلما فعل مع أفلامه السابقة. بإزالة ذلك في “أوديسة الفضاء” يكشف عن ثقته بقدراته على التعبير بصرياً أكثر من الشرح لفظياً.

في لقاء معه، نُشر في Australian Film Guide Vol. 1, No. 12

صرّح كوبريك بأنه لا يحب التحدّث كثيراً عن فيلم “أوديسة الفضاء” لأنها أساساً تجربة غير لفظية يمكن إدراكها في مستوى ما دون الوعي من المشاعر أكثر من المستوى الواعي من الفكر. المراد من الفيلم أن ينقض تقاليد التجربة اللفظية، ويرسّخ تفوّق التجربة البصرية. بهذا الفيلم، ابتعد كوبريك عن البنية الدرامية القديمة. وأضحى الشكل هو المضمون.

يقول كوبريك (كتاب The Film Director as Superstar, Joseph Gelmis): “الفيلم أساساً تجربة بصرية غير لفظية، تصل إلى ما تحت وعي المتفرج بطريقة هي جوهرياً شعرية وفلسفية. الفيلم بالتالي يصبح تجربة ذاتية والتي ترتطم بالمتفرج في مستوى داخلي من الوعي، تماماً كما تفعل الموسيقى أو اللوحة. في الحقيقة، الفيلم يعمل على مستوى هو أقرب إلى الموسيقى واللوحة من الكلمة المطبوعة. الأفلام بالطبع تقدّم الفرصة لتوصيل أفكار وتجريدات معقدة من دون الاعتماد التقليدي على الكلمات. (..) المشكلة مع الأفلام إنه منذ أن نطقت السينما وهذه الصناعة كانت محافظة تاريخياً ومعتمدة على الكلام، متخذة من المسرحيات ذات الفصول الثلاثة نموذجاً لها. لقد حان الوقت لنبذ الرؤية التقليدية التي تنظر إلى الفيلم كامتداد للمسرحية. (..) إن لم ننظر إلى السينما كوسط بصري أساساً فسوف نخفق في اكتشاف الإمكانيات والاحتمالات العظيمة للوسط”.

الفيلم هو عن لغز الحياة، وعبر بناء الفيلم وحركته، يوثّق كوبريك مجازياً عملية خلق الحياة.

بالعودة إلى مسألة الغموض، نسمع كوبريك يقول (المصدر نفسه): “لم أكن أسعى وراء الغموض أو أتعمده. الغموض شيء محتوم ويتعذر اجتنابه. في فيلم مثل (أوديسة الفضاء)، حيث كل متفرج يأتي حاملاً مشاعره ومداركه الخاصة تجاه مادة الفيلم، أعتقد أن درجة معينة من الغموض تكون ثمينة، لأنه يتيح للمتفرج أن يملأ أو يضيف بنفسه إلى التجربة البصرية مختلف التفاصيل الضرورية. على أية حال، ما إن تتعامل مع المستوى غير اللفظي، يكون من الصعب اجتناب الغموض. إنه الغموض الذي يتصل بكل الفنون، بالمقطوعة الموسيقية أو اللوحة. أنت هنا لا تحتاج إلى تعليمات وتوجيهات مكتوبة من قِبل الموسيقار أو الرسام تشرح وتفسر الأعمال. الشروحات تعطي قيمة ثقافية ظاهرية أو سطحية، وهي لا تفيد أحداً باستثناء النقاد والمعلمين الذين يتعيّن عليهم أن يكسبوا رزقهم من وراء ذلك الشرح. الاستجابات إلى الفن تكون دائماً مختلفة ومتباينة لأنها دوماً ذاتية بعمق”.

في كل جزء من الفيلم ثمة تناغم أو اندماج بين الصور والموسيقى. وقد استعان بموسيقى ريتشارد شتراوس (هكذا تكلّم زرادشت) ويوهان شتراوس (الدانوب الأزرق) وغيرهما.

عن توظيف الفيلم للموسيقى، يقول كوبريك (مجلة Action, Jan/ (Feb. 1969: “الاتصال بالمتفرج بصرياً، ومن خلال الموسيقى، يتخطى مفاهيم التصنيف الشفهية التي يتشبث بها الجمهور. الكلمات لها معنى ذاتي جداً ومحدود جداً، وهي على الفور تحدّد التأثير العاطفي المحتمل للعمل الفني. الأفلام ربطت نفسها بذلك لأن الأمور الحاسمة التي تتبدّى عموماً من الفيلم لا تزال ملفوظة أو موجهة كلامياً. ثمة عاطفة تدعمها وتسندها، ولديك ممثلون ينتجون الاحساس والعاطفة وغيرها. إنه اتصال لفظي أساساً”.

استخدام كوبريك للموسيقى مختلف عن تلك التي نسمعها عادة في أفلام الفضاء. بدلاً من الإيقاع السريع المعتاد، والضربات المتسارعة التي تعطي إحساساً بالرحلة السريعة جداً، فإن فالس الدانوب الأزرق مستخدم لمصاحبة صور المركبة الفضائية، الطافية في الفضاء الخارجي.

يقول كوبريك (المصدر نفسه): “الدانوب الأزرق، قطعة موسيقية رائعة، صالحة للحركة الرشيقة، الجميلة، التي تقوم بها محطة الفضاء. بالنسبة لي، هي تبدو أشبه بتمثيل كامل ومثالي لما يجري. أيضاً هي ساعدت في الإفلات من فكرة أن الفضاء سيكون مخيفاً وغريباً”.

“أوديسة الفضاء” فيلم ملحمي رؤيوي، عميق، بالغ الثراء، وذو تجربة بصرية مدهشة. وهو فيلم شعري بصرياً، بجمالية بليغة.

كما الحال مع كل تحفة فنية، وكل عمل فني عظيم، لا يزال يشكّل تحدياً للمتلقي، لا يزال يربك ويذهل ويثير الخلاف والجدل، ولا يزال يلهم الكثيرين من صنّاع الأفلام. لقد مارس تأثيراً قوياُ وعميقاً على عدة أجيال من المخرجين، من بينهم ستيفن سبيلبرغ، جورج لوكاس، كريستوفر نولان، بول توماس أندرسون.

في استفتاء معهد الفيلم البريطاني للعام 2012، بشأن أعظم الأفلام في تاريخ السينما، جاء الفيلم في المرتبة الثانية (ضمن اختيارات المخرجين العالميين) وفي المرتبة السادسة (ضمن اختيارات النقاد العالميين).

.