فيلم “على جثتي”: “الدكر” في غيبوبة!

لأسف، مرت شهور ولا فيلم يُشجع على الذهاب إلى قاعات السينما، والدراسة تُحكم بقبضتها على كُل مناحي الحياة، وتُغرِق المرء يوماً بعد يوم في ما يُشبه جحيم دانتي، حيث يترك المرء وراءه كُل أمل. ولأنني قد تركتُ كُل أمل، فقد خطر لي أن أشاهد فيلم “على جثتي” (2013)، الذي كتبه تامر إبراهيم – الذي يكتب روايات رُعب في العادة – وأخرجه محمد بكير. العُنصر الأهم في الفيلم كان الممثل الرئيسي فيه، أحمد حلمي، ورغم أنّه يُفترض بالأفلام أن تُنسَب إلى مُخرجيها، إلا أنّه ثمة ممثلون معروفون – خصوصاً في المجال الكوميدي – تُنسَب الأفلام لهم، ويُقرأ مكانها من سيرتهم الفيلمية. أحمد حلمي اليوم واحدٌ ممن يُقال إنهما فرسا الكوميديا في مصر، مع أحمد مكي.

قد يدفع البعض بوجود اختلافٍ بين مكي وحلمي، حيث أن مكي أكثر التصاقاً بالشخصية التي يؤديها، على غرار محمد سعد وشخصيات اللمبي وعوكل، فقد اشتهر – مكي – في البداية بشخصية هيثم دبور، ثم انتقل إلى أداء عدة شخصيات في فيلم واحد، ثم التصق بشخصية الكبير قوي، وهو صورة مُبالغ فيها لعمدة صعيدي يُرهِب أتباعه عن طريق إجبارهم على “مسك السِلك عريان”، ويحل كُل مشاكل قرية المزاريطة لأنّه يفهم عقلية أهلها المتحجرة. شخصية مكي الأخرى في سلسلة “الكبير قوي” هي الشاب الأمريكي جوني، وجوني نسخة أكثر أمريكية وأكثر استغراقاً في الذات من هيثم دبور، ثم هناك شخصية “حزلقوم”، الشاب المدلل عند والدته، القادم من حي شعبي، وله شعرٌ غريب، ووجه مليء بالدمامل. (كُل شخصيات مكي لديها شعرٌ غريب، باستثناء الكبير قوي، الذي له عمامة، بطبيعة الحال). بالمُقارنة، يبدو أن حلمي في وضعٍ أفضل وأكثر “فنية”، فمسيرته لا تنقسم إلى عدة شخصيات، وإنما إلى “مراحل فنية”، وبذلك يكون في خطٍ يختلف عن خط مكي..غير أن العامل المُشترك الأكبر بين كوميديا حلمي ومكي أنها كوميديا “مضروبة” من أفلامٍ أجنبية، ولا تُقدم أي جديد.

بالطبع، أفلام مثل “طير إنت” لمكي وفريقه و”1000 مبروك” لحلمي وفريقه مُقتبسة بشكلٍ جيد، غير أن المُشكلة تبقى في كون مُعظم أفلامهما إمّا تمصيراً لأفلام أمريكية، أو استعادة لأفلام عربية قديمة على طراز “جعلتني مجرماً” و”لا تراجع ولا استسلام”. هذه الأفلام تُعتبر جيدة من حيث كونها أفضل المتوفر في السوق المحلية للأفلام، فحسب. الصنعةوإذن، لدينا فيلم “على جثتي”، الذي يكتبه تامر إبراهيم ويخرجه محمد بكير في أول تعاون لأحمد حلمي مع الاثنين. حلمي معروف بالتجديد في شخصياته ومواضيعه بين فيلمٍ وآخر – وإن كانت تبقى مُقتبسات – وموضوع “على جثتي” يوحي بالتجديد – بغض النظر عن كونه “مُقتبساً” عن فيلم أجنبي، غير أن كُل عناصره الفنية تُعَد نكوصاً عن الأفلام السابقة.بالرغم من كُل ما يُمكِن قوله عن أفلام مكي وحلمي، يُميز أفلامهما أن “الصنعة” الفيلمية ليست فاسدة. المكياج معقول، التسلسل الزمني للفيلم منطقي – في سياق الفيلم، المونتاج مضبوط، الصوت مضبوط، والكاميرا مضبوطة.

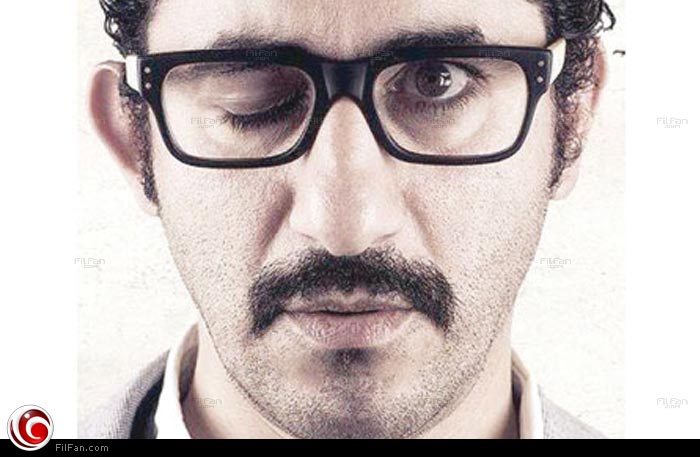

غير أن المونتاج في فيلم “على جثتي” يُعَد نكوصاً إلى مرحلة “السيد أبو العربي وصل” و”غبي منه فيه”، وغيرها من الأفلام التي قضت على هاني رمزي. حيث فهم منطق الأحداث، وإيجاد سياق لما يُعرض على الشاشة مسؤولية المُشاهِد، وعليه أن يستخدم خياله إلى أقصى حدوده ليملأ الفراغات والاختلالات في سرد الفيلم، أو أن يقبل استغباء الفيلم له.والمُخرج يُكمل ما فعله المونتاج بخياراته غير الحصيفة في تقديم المشاهِد، فمثلاً، يختار أن يصور سيارة تغطس في الماء، من خلال تتابع قطع بدائي وغير منطقي، ثم يقطع إلى مشهد حلمي في مكانٍ غريب، لا يصلح لأن يكون تصوراً للجنة، وليس حديقة غناء، ولا حتى يصح لأن يكون جحيماً، أو إشارة له، أو للمطهر. إنّه مكان عادي، بلا شخصية، ويبدو لي أنّه أحد الأحياء الثرية في القاهرة. غير أن هذه المُلاحظات لن تُفهَم من دون الحديث عن القصة، وما يجعلها رديئة. السيد شنبوأحمد حلمي هو المُهندس رؤوف عبد الحميد – يبدو لي أنّه مُهندس ديكور – الذي يملك ويُدير معرض موبيليا في حيٍ راقٍ. رؤوف ليس كاسمه، فهو عصبي، عدواني، سيء المزاج دائماً، وهو مُصابٌ بالبارانويا. في الواقع، لو كان النص مكتوباً بشكلٍ أفضل، لكان الفيلم جيداً، فمفتاح الفيلم بارانويا رؤوف.

ومع ذلك، يركز المخرج والكاتب على كل شيء آخر، ويحاولان أن يُضللا المُشاهد طوال الوقت – على طريقة الأفلام “الأمريكاني” ، لكنهما يفعلان ذلك بطريقة ساذجة، ويحلان العقدة بطريقة ساذجة أيضاً. بارانويا رؤوف واضحة في كُل مكان، فمعرضه مليء بكاميرات الفيديو التي تنقل له تحركات الموظفين إلى مكتبه، وهو حريص على مُراقبة تحركاتهم بدقة. كما أنّه يستخدم مُكبر صوتٍ للحديث إليهم، واستدعائهم إلى مكتبه. ثم، مع تقدم الفيلم، يُلاحِظ المُشاهد أن بيته أيضاً مُلغم بالكاميرات.

هُنا، قد يحلو لأي ناقد “هلّاس” الحديث عن ثيمة الرقابة التي تُسيطر على الفيلم، وكيف أن الفيلم “ينجح في نقل شعورٍ بالحصار عن طريق كاميرات المُراقبة التي تُراقب الموظفين والعائلة في كُل حركة وسكنة، وتجعلهم رهائن الأخ الأكبر، كُلي العلم، كُلي القُدرة”. حضور كاميرات المُراقبة في كُل مكان يوحي بهذا، بالفعل، لكنني لن أقول هذا عن فيلم “على جثتي” أبداً، احتراماً لمهنة النقد السينمائي التي قد تعرضت للكثير من الابتذال على أيدي النقاد “الهلاسين”. الفيلم أكثر تواضعاً فنياً بكثير من أن يكون له خطاب على هذا المستوى الدلالي. الفكرة، ببساطة، أن رؤوف مُصابٌ بالبارانويا، ويُحِب مُراقبة الجميع، وهو رجلٌ غاضب وضئيل القد، مما يزيد من غضبه ورغبته في التحكم فيمن حوله. وهذه الرغبة تجعل الجميع يكرهه سراً، وهو يعرف في أعماقه أن الجميع يكرهه، مما يملأه بالمزيد من الشك والارتياب ناحيتهم. في البداية، يظهر أن حلمي يعيش في عالمٍ مليء بخيالاته هو التي يُسقطها على الواقع، ويتصرف بناء عليها.

وهذا فرضٌ مبدأي مُثيرٌ للاهتمام، وكان يُمكِن أن يصنع فيلماً أفضل بكثير من الفيلم الذي انتهى إليه “على جثتي”. وخيالاته هذه تُنبئ عن شخصٍ لا يُعاني من جنون ارتيابٍ فحسب، بل عن شخصٍ حسود، يكره أن يستمتع الآخرون بحياتهم، ويُريد التحكم في الآخرين، وابقائهم رهائن عنده. حين تطلب منه موظفة أن ينقلها إلى قِسم الأسرة، فإنّه يتخيلها مع موظفٍ آخر في وضعٍ مُشين، فينتفض غضباً، وهو لا يغضب لأنّه “حِمِش” ويرفض الخطيئة، بل لأنّه لا يُريد أن يفعلاها على “سرايره”.

الأصل هُنا “الملكية”، السرائر ملكٌ له، وهو يُقرر ما يحدث عليها. وهذا ليس سيئاً في حد ذاته، فهو لا يستطيع أن يحكم سلوك الآخرين خارج نطاق ملكيته. السيء أنّه يفترض السوء بالموظفة، ثم يفترض الأمر نفسه بالموظف الذي يطلب نقله إلى قسم الدواليب. هو يعرف أن الموظفين يُحبان بعضهما البعض – أو مُرتبطان بشكلٍ ما، ولو كان ذا طبيعةٍ خّيرة، لساعدهما على الزواج فيُلغي بذلك فكرة الخطيئة من أساسها. والغريب، أنّه، حين “ينصلح” حاله في نهاية الفيلم، فإنّه ينقل الموظف المعني – رغم غبائه الشديد – ليكون مُدير أحد فروع معرضه، وينقل معه الموظفة المعنية لتعمل تحت إمرته، وبذلك يُعطيه فُرصة أكبر لارتكاب “الخطيئة” مع الموظفة، هذه المرة ليس من مبدأ التساوي (موظفان يتسللان بعيداً عن المُدير)، وإنما من مبدأ المُدير والموظفة، مما يجعل المرء يُفكر في الميم الشعبي: “كلمني أكتر عن الشرف يا سِي الحِمش.”

أمّا ما يكشف كونه حسوداً، مُحتاجاً لأن يعيش الآخرون على “فضلة خيره”، فحين يطلب منه موظف آخر زيادة في مُرتبه لمواجهة احتياجات الحياة، فيتخيله يشتري سيارة جديدة، ويستمتع بوقته فيها. وإذا اشترى سيارة جديدة؟ ما المُشكلة؟ أليس يعمل عملاً وينال عليه أجراً ويحق له فعل ما يشاء به؟ غير أن الفيلم يُلمِح إلى أن المُهندس رؤوف يُبقي موظفيه على الكفاف، فهذا الموظف يظهر في خيالٍ آخر وهو يبيع مُنتجاتٍ أخرى في المعرض ليكسب المزيد من المال لأجل “عياله”. أي أن شخصية المهندس رؤوف تعي جيداً أن الرجل “بحاجة”، وقد “يشحت” أو يلجأ لأساليب ملتوية للكسب. وهذا لا يُهمه كثيراً.

وفي البيت – الفاخر، بطبيعة الحال – فإن السيد شنبو يُرهِب زوجته بشدة، فيأمرها بالتقاط صورٍ لنفسها وهي في البيت ليتأكد من أنها فيه حقاً. وحين يكتشف – على مائدة العشاء – أنها قد ذهبت إلى مدرسة ابنه من دون أن تخبره، فإنّه يوبخها بشدة، ويتخيلها تقفز بسعادة في فِناء المدرسة. أي شخصية مريضة وحسودة قد تتضايق من أن يشعر إنسانٌ آخر ببهجة بريئة في فِناء مدرسة؟ ومن ثم، فإنّه يوبخ ابنه الوحيد بشدة لأنّه نقص درجتين في امتحانٍ مدرسي، ويُرسله إلى غرفته. تنكسر فازة في المنزل، فيتخيل أن ولده قد كسرها مُتعمداً، ويُعاقبه على هذا الأساس عقاباً عبثياً بأن يُجبره على إعادتها من جديد إلى حالتها السابقة.

وفي الطريق، فإنّه يُصادر منه كُتبه وعدة الشطرنج، ويوبخه لأنّه قرأ مائتي صفحة من البُحتري في يومين، بينما كان يُمكِنه أن يُكمله كاملاً في تلك المُدة. (يُخيل لي أنهم اختاروا البُحتري لأن اسمه غريب، ويوحي بالقِدَم. شخصياً، أعتقد أن من يقرأ هذا الكم من شعر البُحتري وشرحه يُصاب بعاهة مستديمة في ذائقته، فللبُحتري قصائد معدودة جميلة، فحسب. لكنها علامة جيدة على شخصية المهندس رؤوف المتزمتة). ثم يختلي بزوجته، ويتضح أنّه ينام في سريرٍ مُنفصل، كما في الأسر الأمريكية في الخمسينيات، لشدة الفضيلة. ويُهدي زوجته بلوزة قبيحة تفرح بها، تعويضاً عن توبيخه المُستمر لها. تطلب منه زوجته أن يسمح لها بإدارة قسم للأطفال في معرضه، فيتخيلها تجلس على مكتبٍ فاخر، وترتدي ملابس قصيرة وكاشفة، وحولها من الجنبين كتيبة رجال، يُشعلون لها السجائر، ويخدمونها. إنها صورة تخلط السُلطة بالفجور، وتكتمل بأن تظهر له بالونات في صدره ومؤخرته.

ومثل هذه الصورة لا يحتاج إلى تفسير. لسببٍ ما، يجد المُهندِس رؤوف كلبه غارقاً في الدم، فيذهب لإنقاذه في جُنح الليل، وتسقط سيارته في الماء، وتنتهي مرحلة الإعداد الجدية للفيلم، ليدخل المُشاهِد أرض الاستهبال. السيد شنبو في غيبوبةفي البداية، لا يعرف المُشاهِد ما إذا كان السيد شنبو حياً أم ميتاً. ثم يلتقي بالمُستشار نوح (حسن حسني)، الذي يخبره إنّه فارق الحياة، ويحاول مُساعدته على معرفة من يكون. حسن حسني حسنة الفيلم الوحيدة، فحضوره على الشاشة طريف.

في بداية الفيلم، يكون رؤوف قد صور لمعرضه إعلاناً يظهر فيه مع جميع موظفيه، وتظهر وراءه صورته العملاقة التي يحتفظ بها في مكتبه. من الإعلان، يعرف المستشار من يكون رؤوف، فيدله على من يكون، ويذهبان معاً إلى معرضه، حيث الكُل يدعو عليه “مِنه لله رؤوف”، وتكون فرصة لبعض الإيفيهات. الجميع يتقاعس عن العمل، ويستمع للموسيقى بصوتٍ عالٍ، ولا يُشغلون القرآن إلا حينما يرد اتصال من منزل رؤوف، فيذهب هو والمستشار إلى بيته، وهناك يلتقون بالكلب، الذي لا يعرف المشاهد طوال الفيلم ما إذا كان حياً أو ميتاً أو “اشتغالة”.

يجد رؤوف أن زوجته ترتدي ملابس لا يوافق عليها، وترقص الغانغام ستايل احتفالاً بوفاته، ولا تُبدي أي مظاهر حِداد إلا حين يأتي مُحاميه للحديث معها. مُحاميه يكرهه أيضاً. وهنا مُشكلة الفيلم الرئيسية: هل ما يراه رؤوف حقيقي أم أنّه يُهلوِس كعادته؟ ما يدعم فكرة الهلوسة أنّ ما يراه يسير في نفس خط خيالاته الخاصة مُنذ بداية الفيلم، وما يدعم فكرة الروح الزائرة أنّه لا يعرفهم في البداية.

يتضح أن رؤوف غير ميت، وإنما في غيبوبة، في مُستشفى يبدو أنها في عمارة سكنية، رغم أنّه رجل أعمالٍ مرموق، وانتُشِل من سيارة غارقة. (الغريب أن الفيلم لا يحتوي أي إشارة إلى حادثة رؤوف في الإعلام، مع أن انتشال رجلٍ من سيارة غارقة خبرٌ هام، فكيف إذا كان الرجل رجل أعمالٍ؟) تتضح وحشة رؤوف، فليس له أصدقاء، ولا أقارب، ولا أحد يسأل عنه أو يكترث به. حتى عائلته، في غيبوبته، تبدو مُرتاحة لغيابه. ويظهر رجلٌ غامض يبدو له أنّ زوجته تُقيم علاقة معه. يستفيق من الغيبوبة، ويُقرر القيام ببعض الإصلاحات، فيُعطي زوجته توكيلاً لتُدير الأمور في غيبته، ثم تعمل البارانويا من جديد، فيتخيلها بملابس لا يوافق عليها، تشرب البيرة مع خالد أبو النجا، وتعود إلى البيت معه، وهي تتطوح. كما يتخيلها وهي تقول إنها لم تكن في البيت أبداً من قبل، وإن كُل الصور التي تُرسلها له لنفسها في البيت هي صورٌ قد أخذتها من قبل، بملابس مُختلفة، لطمأنته. من جهة، هذا وارد، فهو يستحق، ولا يوجد نظامٌ غير قابل للكسر.

من جهة أخرى، شخصية مثل شخصية رؤوف لا تحل المشاكل بالاتفاق، بل بالمزيد من الحصار، وهو يتخيل، لأنّه “دكر”، ولأنّه “كبير العيلة”، أن امرأته ستفجر في غيابه، وابنه سينحرف. هو لا يرى أن أحداً قادرٌ على أن يكون خيراً وفاضلاً في ذاته، وأنّه لا بُد من وجوده بوصفه سُلطة ضبطٍ وعقاب فوق رؤوس الجميع. فيقرر التراجع عن قراراته السابقة، ويأخذ نصائح قانونية من صديقه المستشار نوح حول الكيفية التي يُمكِن بها أن يسحب قراراته السابقة، ويُلغي التوكيل الذي أعطاه لزوجته، ويُضيق الخِناق على شركته وموظفيه. وفي المرحلة بين الغيبوبة والصحو، ينسحب من المُناقصة التي كان قد دخلها، ويوصي بمنافسٍ له في مكانه. لكن، من غير الواضح متى حدث هذا، فزمن الفيلم غير مضبوط أبداً، والأحداث مُركبة بشكلٍ غير منطقي.

ومن ثم يُخاطِب رؤوف كُلي العِلم وكُلي القُدرة موظفيه من المُستشفى، عن طريق جهاز آيباد. آبل تقول إن جهازها قادرٌ على الإتيان بالعجائب، لكنها لم تجرؤ أبداً على وصفه بأنّه جهازُ شمولي، يُمكِنه أن ينقل الصوت والصورة من وإلى المُستشفى، ويُمكِن أن يتحدث المُدير عبره كأنّه رئيس البلاد في فيلم “في فور فنديتا”.

وهنا يتخذ سلسلة من القرارات “التصالحية”، لكن غير المُبررة في سياق الفيلم نفسه، فيسمح لزوجته بإدارة قسم الديكور، ويوكل إدارة أحد فروع معرضه لموظفٍ عنده قدمه الفيلم في البداية على أنّه غير كفء، وقرر زيادة في المُرتب للموظف الذي طلب منه هذه الزيادة في البداية. ثم، يُقال إن السيد شنبو قد مات، وسيفصلون عنه الأجهزة في الساعة السادسة. لا أعرف شيئاً عن النظام الصحي في مصر، لكنها كارثة إذا كان قرار فصل المريض عن أجهزة الإعاشة راجعاً إلى الأطباء، لا إلى أُسرة المريض، ويُمكِن للأطباء فصل أجهزة الإعاشة في غضون ساعات من اتخاذهم قرار التخلص من المريض.

هكذا، سيفصلون جهاز الإعاشة عن السيد شنبو، رغم أنّه حي، فيلجأ إلى الكلب، ويُرسله إلى المُستشفى – ما زلنا لا نعرف ما إذا كان حياً أو ميتاً، وكيف يُمكِن أن يكون حياً إذا كان المُشاهد قد رآه مذبوحاً في بداية الفيلم – بتنفيذٍ رديء للغاية، يعود إلى مرحلة “السيد أبو العربي وصل”، للأسف. وطبعاً، فلا بُد من القول إنّه إذا كان الكلب يستطيع دخول المُستشفى بسهولة، فإن هذه علامة مُقلقة حول طبيعة النظام الصحي في مصر. هكذا، تُقرر زوجة السيد شنبو وموظفوه تهريبه من المستشفى، في تتابع يُهين عقل المُشاهد، ويقرر أن يُنهي الفيلم “سبكي-ستايل”، حيث الدنيا “زيطة”، والمستشفى أقرب إلى حي شعبي. ثم يختبئ الجميع في بيت خالد أبو النجا، الذي يتضح أنّه مُنافس السيد شنبو الذي حول المُناقصة إليه، ويُريد رد الجميل! ولا تكون هذه آخر الأثافي في الفيلم، فأحمد حلمي يذهب لزيارة المستشار نوح، ويتضح أن المستشار لم يمُت، وهو باقٍ على أجهزة الإعاشة مع أنّه لا أقارب مباشرون له. (إشمعنى؟)

ومن ثم، فجأة، بقدرة قادر، يحيا من جديد، وينتهي الفيلم به يجلس على قمة إعلان مع أحمد حلمي كما في الأفلام الأمريكاني. (لا تخرج قبل أن تقول سبحان الله وتضغط لايك وشير). مع ذلك، ثمة طرافة في المشهد النهائي، فالمستشار شخصية كئيبة ونرفوزة، مثلما هي صورة المُستشار المُعتادة، والتناقض الحاد بين المُستشار الذي من لحم ودم، وبين روح المُستشار المرحة كان طريفاً. الخُلاصة ليس في الفيلم أي زوايا تصوير مميزة، أي تتابع مونتاج مثير للانتباه، ولا أي كادرات. كذلك، ليس في الفيلم اتزانُ درامي، أو منطق يحكم الأحداث، والحسنة الوحيدة له هي الطريقة التي رسم بها شخصية السيد شنبو في بدايته.

التمثيل في الفيلم كان مقبولاً، ورغم أن الانسجام بين أحمد حلمي وحسن حسني كان بادياً، إلا أنّ هذا لم يُساعِد في رفع مُستوى التمثيل في الفيلم. ومن ذلك أن الموظفين في الفيلم هُم ممثلو صف ثانٍ مجتهدون، مثل إدوارد، لكنهم لم يظهروا إلا بمظهر الكومبارس. كما أن للمُخرِج تصرفاً فريداً في تقديم شخصية الدادة عواطف، فحين يوبخ السيد شنبو ولده رفعت – على اسم رفعت إسماعيل، الشخصية الشهيرة في سلسلة “ما وراء الطبيعة” – تظهر في الخلفية، بشكلٍ ضبابي – لأن تركيز البؤرة على المُهزِئ والمُهزَأ – وهي تجلس بطريقة عجيبة، وترتدي جلابية، وتربط رأسها بالطريقة المميزة لربات البيوت في الأحياء الشعبية، وكأنها تمثالٌ مُحنط. لوهلة، خُيِل إلّي أن السيد شنبو قد يحتفظ بتمثال مُحنط لعينة من الأحياء الشعبية لتخويف ولده، لكنني هززتُ رأسي بأسف، فهذا القدر من الغرائبية ما بعد الحداثية له ناسه، على أي حال.

فعل المُخرج ذلك لسببين: إمّا أنّه يُريد أن يغرس وجود شخصية الدادة في ذهن المُشاهد مُبكراً حتى لا تظهر فجأة بعد ذلك، أو أنّه نسيها هناك وهو يصور المشهد. ويُثير القلق أن الكثير من المُراجعات التي تحدثت عن الفيلم لم تجد في شخصية السيد شنبو أي مُشكلة، فهو يحرص على زوجته ونجله، والاضطهاد الذي يُمارسه عليهما ليس إلا “عناية أبوية”، كما أن مُعاملته المُهينة للموظفين هي معاملة “جيدة”، خصوصاً وأنّه يُظهرهم معه في إعلانه.

هل سألهم عمّا إذا كانوا يُريدون الظهور في الإعلان؟ وهل أظهرهم لأنّه يكترث بهم حقاً؟ لقد أظهرهم حوله كالمُرافقين، كما كان يتخيل زوجته بالضبط وحولها الرجال. من دون أي احترامٍ لكرامتهم واستقلالهم الفردي، وحقهم في اتخاذ قراراتهم بأنفسهم. مثل هذه التعليقات ممن يُفترض أنهم “الطبقة المُستنيرة” في مصر تجعل السؤال: “لماذا فشلت الثورة؟” سؤلاً غير ذي أساس!

أي ثورة يتحدث عنها البعض، ما دام السيد شنبو المُرتاب يُمثل “العناية الأبوية”، ويكترث بموظفيه. وما دام رُهابه من أن “تفجر” زوجته وينحرف ولده إذا غاب أمراً طبيعياً. ومن ذلك العقلية التي تحكم العلاقات الاجتماعية، فتجد في المواقع الاجتماعية في مصر من تشتكي من أن زوجها “لا يشبع من البحلقة في الرايحة والجاية”، فيكون الرد بأن تكف عن مرض الغيرة، وإنّه لا يستطيع أن يكف عن النظر طالما أن أمامه “لحماً معروضاً”. (وكأن مصر صارت “بلاج” مفتوحاً). أو تجد فتاة تشتكي من أنها لا تحترم خطيبها لأنّه كان على علاقاتٍ غير شرعية بالكثير من الفتيات قبلها، وهي تُريد رجلاً مثلها، لا علاقات سابقة له، فتجد الرد بأن عليها أن تحمد الله لأنّه “اختارها” و”اصطفاها” لتحمل اسمه. (ماذا قدم للإنسانية صاحب الاسم العظيم؟)

لا يوجد احترامٌ لآدمية الأفراد واستقلالهم، ولا احترامٌ لإنسانية النساء في أي مكان. وهذا لن يؤدي إلى خيرٍ أبداً، ما دام الكُل مُقتنعاً بهذا الشكل بأن المُجتمع مُحتاج إلى السيد شنبو المُرتاب. ومن ذلك أغنية فريق كايروكي، “مطلوب زعيم”، التي تُلخِص مواصفات زعيم مصر بأنّه “دكر”. السيد شنبو المُرتاب “دكر”، والجمهور سعيد ومُنسجم معه، والفيلم مليء بالاستهبال والاستسهال لأن الشخصية الرئيسية فيه تعني الكثير للجمهور، وصُناع الفيلم يعرفون أن الجمهور سيبقى يُحِب الشخصية الرئيسية مهما حدث، فهي الأب والحامي و”الدكر” أبو دم حامي. مع ذلك، فبسبب رداءة اقتباسهم، لم ينجحوا في الابتعاد عن الأصل الذي “ضربوا” الفيلم منه، فكانت النتيجة خليطاً مائعاً ماسخاً.