نجيب الريحاني: أيام الفن بين الضحك والسياسة والبكاء

مصطفى أيمن

يعتبر نجيب الريحاني أحد رموز الفن المصري العريق، والتي لها باعٌ طويل في جعل فن المسرح عمومًا، والكوميديا خصوصًا، إحدى علامات الفن المصري، حيث أنه استطاع بإخلاصه لفنه أن يكون أحد رسامي بدايات القرن العشرين في مصر.

حياة الريحاني، التي ناقشها في مذكراته بجرأة ووضوح، كانت ولا تزال تطرح الكثير من علامات الاستفهام، وتُحل العديد من المشاكل القائمة في مجتمعاتنا إلى يومنا هذا. فقد استطعت أن أقرأها على مدار الخمسة أسابيع الماضية سبع مرات دون ملل أو كلل، لكي أحاول أن أجيب عن بعض الأسئلة المحيّرة بالنسبة لي على الأقل، ولكني خرجت بعدد أكبر من التساؤلات التي تجعل الريحاني مُلهِمًا. فقد استطعت أن أفهم وأتفهّم مدى إعجاب وارتباط تلاميذه به، ولكن السؤال الأهم الآن: من هو الريحاني؟

الكوميديا والسياسة: رابط عجيب لا ينتهي

كانت السينما المصرية دائمًا حافلة بالعديد من الأفلام المهمة التي مزجت بين الكوميديا والسياسة، بشكل صريح أو غير صريح في موضوعاتها، والتي لاقت النجاح الفني والتجاري حينها وإلى يومنا هذا.

فإذا نظرنا إلى أفلام مثل “فيلم ثقافي”، وخماسية عادل إمام في التسعينيات، ومسرحيات لينين الرملي، وبرامج السخرية السياسية المصرية أو العربية بشكل عام، فإنّها كلّها استطاعت أن تجعل السياسة مرمى الكوميديا الأول ومصدرها الأهم. وهذا لأن الوضع على المستوى العام لم يتغير كثيرًا على مدار أكثر من عشرة عقود متتالية، بل لم يتغير الوضع منذ عهد المماليك باختلاف الأشكال إلا أنه منذ ظهور المسرح، استطاع المصريون التأريخ للعبث السياسي بكل اقتدار وإخلاص، فالعبث في بلادنا لا يُقارَن.

ولأن الإنسان هو الحيوان الضاحك الوحيد، كما قال أرسطو، فإننا استطعنا تلخيص هذا العبث في العديد من الضحكات المختلفة والمتتابعة.

ويقول هنري برغسون في كتابه الرائع “الضحك”: “لفهم الضحك يجب وضعه في سياقه الطبيعي، الذي هو المجتمع، ويجب – بشكل خاص – تحديد وظيفته المفيدة، التي هي وظيفة اجتماعية.”

من هنا يمكننا استنتاج أن الضحك المصري الأهم والخالد تم استخراجه من قلب المجتمع المصري، وهو مجتمع يمتاز بتناقضاته المختلفة. ولكن، كيف تجلت هذه الظاهرة بشكل واضح؟

مسرح يعقوب صنوع يُعتبر أول إنتاج في المسرح العربي الكوميدي السياسي، فقد تأثر صنوع بتجربة بالمسرح الفرنسي السياسي، خصوصًا موليير. وكانت ليعقوب صنوع تجربة واسعة في الصحافة المصرية، وذلك بمساعدة اثنين من الرموز المصرية الأصيلة، محمد عبده وجمال الدين الأفغاني، اللذين أقنعاه بأهمية الصحافة المصرية. إلا أن كل هذا لم يستمر، حيث قام الخديوي بنفيه إلى فرنسا، حيث مات هناك وهو ينظر إلى بلده تنهار تحت احتلال إنجليزي قاسٍ.

ولكن يمكننا القول إن المسرح الكوميدي السياسي المصري تبلور في مسرح الإيجبسيانا مع الريحاني، والذي استطاع أن يكون رمزًا من رموز ثورة 1919 المؤثرة.

وقد وصل تأثير الريحاني إلى عامة الشعب المصري، فكانت أشعار البديع بديع خيري وألحان الشيخ سيد درويش تُغنى في مظاهرات الثورة، بل وكانت المظاهرات تخرج من مسرح الريحاني، كما كانت تخرج من المساجد والكنائس والجامعات، تلك المحاريب المقدسة للدين أو العلم، فكان مسرح الريحاني لا يقل عنها في القيمة المعنوية للشعب المصري، الذي هتف باسمه شخصيًا في واحدة من المظاهرات. وصف الريحاني تلك اللحظة في مذكراته بأنها واحدة من أهم لحظات حياته الحافلة.

الريحاني… لماذا؟

استطاع الريحاني في مسرحه خلال فترته الذهبية الأولى، والتي تجلت في فترة ثورة 1919، أن يسخر مسرحه من أجل الخدمة الوطنية الواضحة، فكانت مسرحياته تعج بشعارات سعد زغلول. وقام بديع خيري، ذلك الشاعر العظيم، بنظم العديد من الأشعار الملهمة، والتي تنادي بالاستقلال المصري، وقام الشيخ سيد درويش بتلحينها، وتم تمثيلها في مسرحيات الريحاني، تلك التي كانت تتغنى بطوائف الشعب المصري المختلفة مثل السقايين والحشاشين وغيرهم.

وبلغت الجرأة في مسرح الريحاني أنه عندما تم منع ذكر سيرة سعد زغلول في المسارح والأماكن العامة، قام الريحاني مع بديع خيري وسيد درويش بغناء واحدة من القصائد ذات الطابع الفني العالي على ذلك المسرح وهي يا بلح زغلول. ومن الواضح أن تلك الأغنية تتغنى بالبطل الشعبي سعد زغلول، حتى أن النشيد الوطني الحالي بلادي بلادي، كان من ألحان سيد درويش وكلمات يونس القاضي، وكان سيتم استقبال سعد زغلول به، ولكن مات الشيخ سيد ليترك رفيقيه في معترك الحياة والفن وحدهما.

مسرح الريحاني قدم العديد من الشخصيات التي أثرت على الوعي العام المصري، مثل كشكش بيه أو ياقوت أفندي. وبرز الريحاني في الفترة الذهبية الثانية له، والتي كانت بعد عودته من أمريكا الجنوبية، وكان فيها أكثر جرأة، لأنه نقد الجميع فيها.

مسرحيات مثل الجنيه المصري وحكم قراقوش كانت مسرحيات ناجحة جدًا على المستوى التجاري، ولا تزال تحتفظ بقيمتها الفنية الواضحة، نقد فيها البيروقراطية المصرية والتجمد الفكري وغيرها من آفات المجتمع المصري في ذلك الوقت، والتي تستمر حتى يومنا هذا.

ولم يكن الريحاني منفصلًا عن واقعه، فقد ظل عمره بأكمله يمشي في الأسواق بين الناس، لم يتكبر عليهم يومًا. كان الريحاني يحب الشعب المصري، وكانوا يحبونه لأنه كان صادقًا معهم، لم يهرب من مواجهتهم بحقيقتهم يومًا، بل كان دومًا ابنًا بارًا للشارع المصري الذي احتضنه بعد طرد أمه له. فذهب إلى قهوة الفن يجرجر أحلامه بالتمثيل خلفه. مسرح الريحاني بطبيعة الحال هو ابن لتجربة الريحاني، التي خاض فيها الكثير، وأتى مصر من شمالها إلى جنوبها بحثًا عن ذاته تارة، وعن لقمة العيش تارة أخرى.

كيف تكتشف النجوم؟

الريحاني على مدار عمره استطاع أن يكتشف العديد ممن أثروا الفن المصري، فكان مسرحه هو قبلة كل المبدعين الذين يبحثون عن فرصة في النصف الأول من القرن الماضي، وهذا ما جعل مسرح الريحاني متجددًا ومتميزًا على مدار فترات طويلة من تاريخه المبهر. فالريحاني لم يكن ممثلًا عظيمًا فقط، ولكنه كان أيضًا مدير مسرح عظيم جدًا، بل يكاد أن يكون واحدًا من أعظم المدراء في تاريخ المسرح العالمي عمومًا، والمصري خصوصًا، لأنه لم يكن يكتشف النجوم فقط، بل لأنه أيضًا كان يعمل على صقل هذه المواهب لتخرج تفجرًا فنيًا يثري مسرحه المتفرد.

ويمكن أن تكون البداية في الحقيقة مع رفيق عمره، الشاعر الكبير والمبدع بديع خيري، ذلك الفنان الذي كتب كلمات عذبة لا يمكن مقاومتها. لم يكن على معرفة شخصية في البداية مع الريحاني، ولكن البداية كانت عندما طلب الريحاني شعراء لمساعدته في كتابة مسرحياته، وكتابة الزجل والاستعراضات التي أراد أن يضيفها بعد أن رآها على المسرح المجاور له، وهو مسرح الكسار، فكان الميعاد مع رجل يدعى جورج شفتشي، والذي أتى له بصفته شاعرًا فذًا، فكان الريحاني يطلب منه الأشعار، فيأتي بها بعد يوم أو اثنين.

ولكن بعد مدة، اكتشف الريحاني أن شفتشي في الحقيقة نصاب، وأن الشاعر الحقيقي هو المدرس بديع خيري، والذي استطاع الريحاني أن يقنعه بترك وظيفته لكتابة أحلى الاستعراضات على المسرح الريحاني، والتي لحنها اكتشافه الآخر، وهو الشيخ سيد درويش.

وفي روية أخرى، كان اكتشاف الفنانة الكبيرة بديعة مصابني، تلك الفاتنة التي كانت تجلس في الصف الأول أثناء عرض للريحاني في فترة رحلته للشام، وما أن رآها الريحاني إلا واستشعر منها موهبة متفجرة تحت جمال خلاب، فقرر أن يصقل تلك الموهبة لتكون أحد علامات مسرح الريحاني في فترة ما. كان الريحاني في البروفات يقوم بالضغط عليها لتخرج أفضل ما لديها، حتى وإن كانت بديعة تبكي بالدموع بسبب ذلك الضغط. لم يكن بديع وبديعة حالات متفردة، ولكن هناك الكثير من الأسماء اللامعة التي خرجت من ذلك المسرح مثل: ماري منيب، فؤاد المهندس، ميمي شكيب، والكثير من رموز الكوميديا والمسرح المصري على مدار تاريخه الثري، وكلهم كان تأثير الريحاني ومسرحه مطبوعًا في وجدانهم العميق. وهكذا، لم يكن مسرح الريحاني مجرد خشبة تُعرض عليها المسرحيات، بل كان مصنعًا حقيقيًا للموهبة، ومدرسة فنية متكاملة خرج منها أعمدة الفن المصري الحديث.

رمز وطني

استطاع الريحاني أن يكون رمزًا وطنيًا في مصر، رغم أنه لم يكن مصريًا، فالريحاني هو ابن لامرأة شامية وأب عراقي، ولكنه كان مصريًا حتى النخاع، وهذا لأنه استطاع أن يذوب في قلب المجتمع المصري، ويتشرب كل جزء من الثقافة المصرية الأصيلة.

والريحاني ليس حالة متفردة في المجتمع المصري، حيث أن بيرم التونسي وفؤاد حداد لم يكونا مصريين من أب وأم، ولكنهما استطاعا أن يجعلا شعر العامية واحدًا من أهم الفنون المصرية الأصيلة، فكانت أشعارهما عبارات تُردد في الشارع المصري باستمرار. كما أن الصحافة المصرية كان للشوام يد في استقرارها في مصر، وكان للمسرح المصري ما قبل الريحاني العديد من الأجانب المشاركين فيه بكثرة، وساهموا في تنميته بشكل كبير. ولكن كيف يمكن لهم أن يصلوا لهذه المرحلة من التأثير؟

في مصر، على مدار تاريخها العريق، لم يكن هناك ما يمنع أن تكون مصريًا، حتى وإن كان أجدادك من خارج القُطر المصري. فإن أعظم المدن المصرية، مثل الجيزة والإسكندرية، في الأساس دليل على التنوع والكوزموبوليتانية المصرية على مدار تاريخها. فالإسكندرية تحديدًا قام ببنائها الإسكندر الأكبر، واستوطنها المصريون واليونانيون تحت حماية مقدونية، وهذا إن دلّ فإنه يدلّ على أن مصر ليست كما يعتقد البعض، فهي دليل على التسامح العرقي.

يقول جان جاك روسو في كتابه “أصل التفاوت بين البشر” ما معناه إن الانتماء للوطن لا يكون مجرد ارتباط بالأرض أو السماء، بل هو انتماء وجداني لما تحمله هذه الأرض من مشاعر وتاريخ وروح، وهو ما أثبته الريحاني وغيره ممن وُصفوا بأنهم أجانب عن الأرض لكنهم لم يكونوا أبدًا أجانب عن الشعب. وهذا هو المهم. الشاهد أن تظل التنوّعية في مصر هي الأساس، لا أن نُقصرها على أبناء الفراعنة وكيمِت، فهذه البلاد تقدُّمها مرتبط بشكل أساسي بمدى التنوع الموجود فيها.

الريحاني والنقاد

كان نقد الريحاني، على مدار عمره، قاسيًا، فلم يكن يخلو شهر من الهجوم على الريحاني من أحد النقاد، وكانت هناك دوافع مختلطة بين أزمات سياسية وأزمات شخصية وغيرها.

على سبيل المثال، في روايته العشرة الطيبة، هاجم الكثير من النقاد الريحاني لأنه، كما رأوا، كان يهاجم الوالي التركي، تلك المسرحية الوطنية بامتياز والتي لها ما لها من التأثير. فقرر بعض النقاد أن يهاجموا الريحاني بصفته دسيسة للإنجليز، ولكن في الحقيقة أن الريحاني كان يهاجم الأسرة العلوية، تلك التي كانت تتعاون مع الإنجليز مباشرة، ولكن أغلب النقاد، في الحقيقة، كانوا ممولين من القصر أو كانت الغيرة تأكل في قلوبهم لنجاح الريحاني القوي في تلك المسرحية.

وهاجم البعض الآخر الريحاني لأسباب فنية كما رأوا، فكان هناك المفكر والأديب الكبير يحيى حقي، والذي هاجم الريحاني مرات عديدة لأنه لا يستطيع أن يستسيغ فنه، وهذا من حق أستاذنا، ولكن ما ليس من حقه أن يهاجم الريحاني في بعض المواضع بصفته ليس مصريًا، وهنا الأزمة، فليس من حق شخص أن ينزع المصرية عن الآخر لأي سبب كان.

وكان هناك أيضًا الكاتب المسرحي والأديب محمد تيمور، سليل العائلة الأدبية الرائعة، الذي هاجم الريحاني كثيرًا، ولكن لأنه في الأساس كان ينتمي للمسرح المترجم ومسرح الميلودراما.

وكان هناك العديد من النقاد الآخرين أيضًا، الذين هاجموا الريحاني ليس لمصلحة سياسية أو اقتصادية، إنما لعدم حب أو فهم أهمية ما يقدمه، ولكن قرر التاريخ أن ينصفه من خلال التقدير الذي يناله إلى يومنا هذا.

الريحاني في السينما

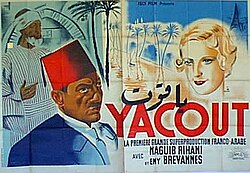

لم يكن الريحاني في البداية مقتنعًا بفكرة الستار الفضي كما كان يطلق عليه، خصوصًا بعد تجربته مع السينما الصامتة والتي لم تعجبه كثيرًا، ولكن في احدى رحلاته الفنية في فرنسا أقنعه البعض بعمل أول أفلامه وهو فيلم “ياقوت”، وهي شخصية منتقاة من مسرحياته، وكان الفيلم بسيطًا وهو يحكي ببساطة عن الفرق بين الشرق والغرب من حيث العادات والتقاليد، وكان ذلك طبيعيا بالنسبة للريحاني الذي ناقش تلك القضية في عدة مسرحيات منها واحدة من مسرحياته التراجيدية القليلة، وهي مسرحية “المتمردة”.

ولكن في هذا الفيلم لم يكن الريحاني في أوج عطائه الفني، فقد كان قد بلغ من عمره ما بلغ. وكانت تلك التجربة مخيبة بالنسبة للريحاني، فلم ينجح الفيلم تجاريًا على الإطلاق، فقرر ببساطة أن يعزل نفسه عن السينما بشكل كامل، فكان يرى بأنها لا تستهوي فنه، فهو فن حديث بالنسبة له.

واستمر ذلك الوضع إلى أن اجتمع مرةً مع مدير ستوديو مصر أحمد سالم، الذي اقنعه بالعودة إلى الشاشة الفضية مع مخرج مصري فذ عاد من الدراسة في أوروبا وهو نيازي مصطفى ليقدم الريحاني معه تشكيلة من الأفلام اللطيفة والتي لم تكن بقوة مسرحياته حسب النقاد، ولكن في “غزل البنات” والذي يجمع عددًا كبيرًا من النجوم أمثال ليلى مراد، محمد عبد الوهاب، يوسف وهبي، وكان من إخراج أنور وجدي، أظهر الريحاني قدرة تمثيلة كبيرة، خصوصًا في المشهد الأخير، والذي يعبر عن مشاعر مختلطة بين الحب والأسى، بين حبيب غائب حاضر لا يشعر بكم الحب الذي يتلقاه من بطلنا، وكل هذا من خلال عينين مرهفتين أخرج بهما تلك الطاقة الفذة في التمثيل، ذلك الفن الذي أمسى أيامه يحلم به.

رحيل شاعري يثبت الكثير

كانت أيام الريحاني الأخيرة مختلفة؛ فقد كان مشغولًا في تلك الأيام بتصوير فيلمه الأخير “غزل البنات”، الذي اعتبره آخر مسمار يدقه في عرشه، العرش الذي جعله يتربع على قمة المسرح الكوميدي المصري من حيث التأثير إلى يومنا هذا.

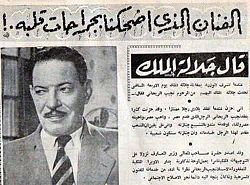

لم يكن الفيلم قد انتهى من مرحلة المونتاج بعد، فطلب نجيب الريحاني من أنور وجدي أن يشاهد النسخة المتوفرة من الفيلم، وقال له إنه فيلم رائع وتمنى له أكبر التمنيات، وكأن الريحاني كان يتوقع موته. حتى إنه، عندما عاد إلى منزله، كتب نعيه وكلماته الأخيرة، تلك التي تكشف عظمة وبؤس هذا الرجل. فقد كتب يقول:

“مات نجيب. مات الرَّجُل الذي اشتكى منهُ طوب الأرض وطوب السَّماء إذا كان للسماء طوب… مات نجيب الذي لا يُعجبه العجب ولا الصيام في رجب… مات الرَّجُل الذي لا يعرفُ إلَّا الصراحة في زمن النفاق… ولم يعرف إلَّا البحبوحة في زمن البُخل والشُّح… مات الريحاني في 60 ألف سلامة.”

كانت تلك الكلمات تكشف لنا كيف كان يفكر هذا الرجل.

أثر موت الريحاني على الكثيرين، ولم يقتصر التأثير على الوسط الفني فقط؛ بل وصل إلى عميد الأدب العربي نفسه، طه حسين، الذي وصف موته بأنه كارثة قومية. تلك الكلمة أعطت الكوميديا حقها في بلدنا، إذ إنها أكثر تأثيرًا من مجموعة مقالات عن العدالة، بينما مسرحية واحدة عنها كفيلة بتغيير وجهة نظر الملايين. وهذا ما أدركه الزعيم المصري الكبير سعد زغلول، الذي كان يحرص على زيارة مسرح الريحاني بشكل متكرر.

أنهى الريحاني مذكراته بكلمات مؤثرة، تحمل الكثير من تقديره لعمله وتقديسه له. قال:

“الآن، وبعد أن تذوقت من الحياة حلوها ومرها، وبعد أن جرعتني كأسها حتى الثمالة – كما يقولون – بعد ذلك كله، أقر وأعترف أنا الواضع اسمي بخطي أدناه نجيب الريحاني، بأنني خرجت من جميع التجارب التي مرت بي، خرجت منها بصديق واحد، صديق هو كل شيء، وهو المحب المغرم الذي أتبادل وإياه الوفاء الشديد، والإخلاص الأكيد… ذلك الصديق هو عملي.”

ويمكننا أن ندرك هذا التقديس أيضًا من خلال كلمات صديقه الوفي بديع خيري، عندما ذكر أن الريحاني لم يكن يشرب كأسًا خلال البروفات ولا العروض. فالمسرح بالنسبة إلى الريحاني كان مكانًا لا يمكن تدنيسه.

هل انتهى الريحاني؟

الريحاني، على مدار التاريخ الماضي، لم يكن فنانًا عاديًا، ولم يكن أيضًا استثنائيًا فقط، بل هو جزء لا يتجزأ من تاريخ المحروسة الطويل. تاريخ أثّر في الكثير من الأحداث التي تلت أحداث ثورة 19، هو ابن تلك التربة الخصبة التي أخرجت الكثير من الفنانين. سعى الريحاني، على مدار عمره، ليعطي موهبته ما تستحقه من تقدير، فقرر الزمن أن يعطي تلك الموهبة حقها من التقدير والاحتفاء، الذي جعل سيرة الريحاني تطاول عنان السماء.

الريحاني ليس ممثلًا أو صاحب مدرسة فنية فحسب، بل هو مناضل مصري، مؤثر حقيقي في قلب مجتمع أحبّه، أحبّ ذلك الفن السهل الممتنع، الذي ظل المجد يطارده أينما حلّ وارتحل. مسرحيات الريحاني نجحت في كل القارات خلال رحلاته المختلفة. هو رجل أضاف للفن المصري الحديث الكثير، ليس مسرحًا فقط، وإنما أضاف الشعر والغناء أيضًا، فبدون الريحاني لم يكن بديع، ولا الشيخ سيد على الأغلب.

الريحاني هو تلك الأسطورة التي تحيا اليوم بيننا بفنها، فتأثيره ممتد من فؤاد المهندس وحتى طه دسوقي. ولا يسعني أن أنهي كلامي هذا عن الريحاني إلا بأشعار عظيم آخر وهو صلاح جاهين والذي قال:

يأسك وصبرك بين ايديك وانت حر

تيأس ما تيأس الحياة راح تمر

أنا دقت من دة ومن دة وعجبي

لقيت الصبر مر وبرضه اليأس مر