كيف يعيد الرعب ابتكار نفسه: من الوحش البدائي إلى الرعب النفسي المعاصر

أحمد حسين*

في إحدى محاضرات السيناريو، أثناء فترة دراستي، تحدث أحد زملائي مع المحاضر عن رغبته في صناعة فيلم رعب كمشروع تخرج، فلم يتأخر المحاضر في الرد بالتقليل من أهمية هذا النوع، قائلا إن تكلفة إنتاجه مثل هذا الفيلم صعبة وأنك لم تقدر أبدا على تنفيذها سواء اليوم أو بعد عشر سنوات، والأفضل أن تكتب فيلما دراميا.

يكشف هذا عن فهم ضيق لهذا النوع، وعن نظرة شائعة ترى أن الرعب فن طارئ أو سطحي، بينما تاريخه يشير إلى العكس تمامًا، فالحقيقة أن الرعب هو أكثر الأنواع ديناميكية وقدرة على إعادة الاختراع، ربما لا يوجد نوع سينمائي تغير شكله ومعناه مثلما تغير فن سينما الرعب على مدار قرن كامل، ليس لأن السينما تغيرت، بل لأن الإنسان نفسه تغير ومخاوفه تغيرت معه، فالرعب، ببساطة، هو الفن الذي يعيش على الخوف، والخوف كائن يتبدل، يستقر حينًا، وينفجر حينًا آخر، لذلك لا يمكن للرعب أن يبقى كما هو، وكل مرحلة تاريخية تصنع وحشها الخاص، وكل مرحلة تتخلص من الوحش السابق حين يصبح بلا معنى، هكذا يتقدم النوع: عبر قتل صورته القديمة ليولد من جديد صورة أكثر قسوة أو أكثر تجريدًا.

البداية لم تكن “رعبًا” بمعناه الحالي، كانت السينما نفسها ساحرًا جديدًا، يعتمد على الدهشة، وربما نتذكر القصة الشهيرة التي تخص عرض فيلم الأخوين لوميير عن وصول القطار للمحطة، حينما فزع الجمهور ظناً منهم أن القطار سيرتطم بهم، ونتذكر في أفلام جورج ميلييه كبير السحرة، الشياطين، الدخان، الاختفاء، الظهور. كانت أفلام الرعب مجرد اختبار لقدرة الصورة على اللعب بالجمهور، هنا كان الخوف طفلًا صغيرًا، بسيطًا، مندهشًا أمام خدعة ولعبة جديدة يتعرف عليها الجمهور ويشكل لغته في التواصل معها تدريجيا.

لكن التجربة أخذت شكلها الفني الأعمق مع التعبيرية الألمانية في عشرينيات القرن الماضي، التي أسست لجو نفسي خانق، كان الرعب في الطريقة التي ينظر بها الفيلم للواقع، الزوايا المائلة، الظلال الغير مستقرة، وأصبح العالم نفسه يحمل شيئا من الرعب والقلق، انعكاسًا لصدمات ما بعد الحرب، هنا ولدت فكرة الرعب النفسي، وهو رعب يتشكل من الإحساس بأن شيئًا ما مختل، وأن الواقع لا يمكن الوثوق بهز

أفلام مثل “كابينة الدكتور كاليجاري” و”نوسفيراتو” لم تكن مجرد محاولات لإخافة الجمهور، بل كانت تجارب تختبر كيفية تحويل الصورة، وجعلها تنطق بالذعر، محاولة أولى لتأسيس لغة للخوف، الرعب هنا ليس صناعة، بل سؤال: كيف نرسم الخوف؟

كأن السينمائيين يقربون الكاميرا من الذاكرة الأولى للإنسان، من الخوف البدائي الذي لا نعرف له اسمًا.

هذه الأرضية مهدت لولادة أيقونات الرعب الكبرى في هوليوود: دراكولا، مخلوق فرانكنشتاين وغيرهما، وحوش رسخت في الوعي الجمعي شكل الخوف على الشاشة لسنوات طويلة، وحوش ليست بعيدة عنا، بل تشبهنا بشكل مخيف، كل وحش فيها تشعر بأنه إنسان ناقص، إنسان محروم، إنسان مُعاد تشكيله، وهذا ما غيّر نوع الرعب من خوف وجودي إلى خوف من المختلف.

في زمن الكساد الكبير، كانت الوحوش تمثل كل ما تخشاه مجتمعات تبحث عن هوية وأمان، لكنها في الوقت نفسه كانت تحمل قدرًا من التعاطف، فالمشاهد يخاف من الوحش، لكنه يفهمه، وربما يراه قريبًا منه، وهذا ما جعل الرعب يتحول من فزع خالص إلى مساحة لأسئلة أخلاقية حول الإنسان نفسه: من هو الوحش الحقيقي؟

وفي الأربعينيات والخمسينيات اتجه الرعب نحو الخيال العلمي المتأثر بالحرب العالمية الثانية وبالهواجس النووية، أصبح العالم يدرك أن نهاية البشرية ليست خرافة سينمائية، بل احتمال واقعي، وهذا التحوّل أنجب موجة كاملة من أفلام نهاية العالم والغزو الفضائي والتجارب الخارجة عن السيطرة وعلي رأس هذه الأفلام كان يوجد Godzilla (1954)، كاستجابة رمزية لقلقٍ عالمي حقيقي، لم يعد الشر غامضًا أو أسطوريًا، بل نتيجة مباشرة للعلم والتجارب والسباق التكنولوجي، كان الرعب في هذه المرحلة ابن عصره تمامًا.

أما الستينيات فمثلت لحظة إعادة تعريف كاملة للرعب، بعدما قدم ألفريد هيتشكوك رائعته Psycho (1960)، التي أسست لفكرة الرعب النفسي الحديث القائم على الانهيار الداخلي لا على الأشباح والوحوش. هيتشكوك لم يقدم “وحشًا”، بل قدم إنسانًا قابلًا للانكسار، الرعب تحول من حدث خارجي إلى خلل داخلي، وصار السؤال: ما الذي يدفع إنسانًا عاديًا ليصبح مصدر الرعب؟ هنا أصبح الرعب أكثر قربًا، وأكثر خطورة، في نفس الفترة في اليابان كانت الموجة اليابانية الحديثة تعيد تعريف اللغة البصرية والمواضيع السينمائية وخلقت في بعض من أفلامها، رعبًا نفسيًا واجتماعيًا ينبع من الهوية الممزقة، الأسرار العائلية، والصدمات التاريخية.

أفلام مثل “كوايدان” Kwaidan (1964) و”أونيبارا”Onibaba (1964) توضح أن الخوف ليس حدثًا خارجيًا فحسب، بل حالة وجودية داخلية، أداة لاستكشاف النفس البشرية والمجتمع.

في السبعينيات والثمانينيات، دفع الرعب نفسه إلى حدوده القصوى جسديًا، المؤثرات العملية خلقت عصرًا جديدًا، بينما حدث توسع تجاري غير مسبوق بفضل الفيديو المنزلي، فصار الرعب سوقًا ضخمة للمستقلين أمثال ديفيد كروننبرغ الذي خلق لغة كاملة تُحول الجلد والأعضاء واللحم إلى مادة للقلق، جسد الإنسان أصبح مكانًا للرعب وليس مجرد ضحية، وظهرت أفلام مثل “الذبابة” the fly و”فيديودروم” Videodrome توضح كيف أصبحت التكنولوجيا مرآة للمخاوف: ما الذي يحدث عندما يختلط الجسد بالشاشة؟ بالعالم الافتراضي؟ بالميديا؟ كانت تلك السنوات استعدادًا مبكرًا للعصر الرقمي الذي نعيشه اليوم، وترسيخ لجماليات التحول والتشويه ودفع الحدود التقنية إلى أقصاها.

ثم جاءت الألفية الجديدة بحساسية مختلفة، أصبح العالم مراقبًا بالكاميرات، فظهر رعب جديد يعتمد على الفوتيج الحقيقي (found footage) مثل Paranormal Activity، حيث تصبح الصورة نفسها موضع شك وخوف، لم يعد الرعب يعتمد على الموسيقى أو الإضاءة، بل على حركة صغيرة في خلفية مشهد ثابت، هذا التحول أعاد تعريف اللغة البصرية للنوع ، جعلتنا نعيد التفكير في علاقتنا بالصورة نفسها، المشهد الثابت أصبح مساحة للتوتر، والحركة الصغيرة أصبحت حدثًا مرعبًا، الرعب لم يعد في ما نراه، بل في ما نظن أننا رأيناه.

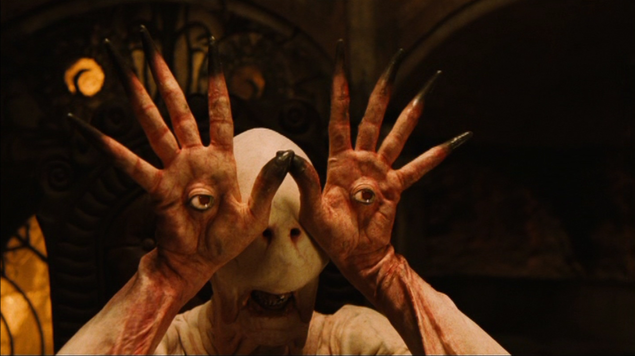

ومع العقد الأخير، يمكن القول إن الرعب دخل مرحلته الأكثر نضجًا وتجريدًا، عبر أعمال أري أستر وروبرت إيجرز, جوردن بليه، كما في أفلام مثل Hereditary، get out , Midsommar، وThe Witch التي تتعامل مع الخوف بوصفه تجربة وجودية لا صدمة حسية، لم يعد الرعب يعتمد على الدماء أو القفزات، بل على البنية النفسية، وعلى الضغوط العائلية والاجتماعية، وعلى الإحساس بأن شيئًا شريرًا ينمو بصمت داخل الواقع.

هذا التحول ليس مجرد موضة، فإنسان العصر الحالي شهد مجازر حقيقية، وحروبًا، ومجاعات، ما عاد يتأثر بسهولة بوحش يخرج من الظلام، الصدمة البصرية فقدت قدرتها، فاضطر الرعب إلى أن يعيد ابتكار نفسه، صار الخوف أكثر تجريدًا، أكثر هدوءًا، وأكثر عمقًا، أعيد الرعب إلى جذره الحقيقي، الرعب من الذات، من الميراث العائلي، من الهوية، من المجتمع، من الصمت، من الأشياء التي نخفيها.

وهكذا نجد أن الرعب أصبح مرآة دقيقة لتاريخ البشرية، كل حقبة تمسك بمخاوفها وتحوّلها إلى أشكال جديدة، ومن هنا يأتي سر حيوية هذا النوع. الوحش قد يتغير شكله، لكن وظيفته تظل واحدة: أن يقول لنا ما لا نجرؤ على قوله، وأن يضعنا وجهًا لوجه أمام ما نخشى الاعتراف به. لهذا السبب لا يموت الرعب؛ لأنه يتغذى على الإنسان نفسه.

وهكذا، بينما يرى البعض أن صناعة فيلم رعب هي محاولة “غير واقعية”، يكشف التاريخ أن الرعب كان دائمًا أحد أكثر الأنواع قدرة على التطور، وعلى قراءة العصر، وعلى التعبير عن مخاوف البشر في لحظاتهم الأكثر هشاشة، ولعل ما يحتاجه صانع الرعب هو إحساس عميق بالسؤال القديم الجديد: ما الذي يخيفنا اليوم… ولماذا؟

*كاتب من مصر