قراءة مغايرة للتلقي النقدي السائد لفيلم”آخر أيام المدينة”

مالك خوري

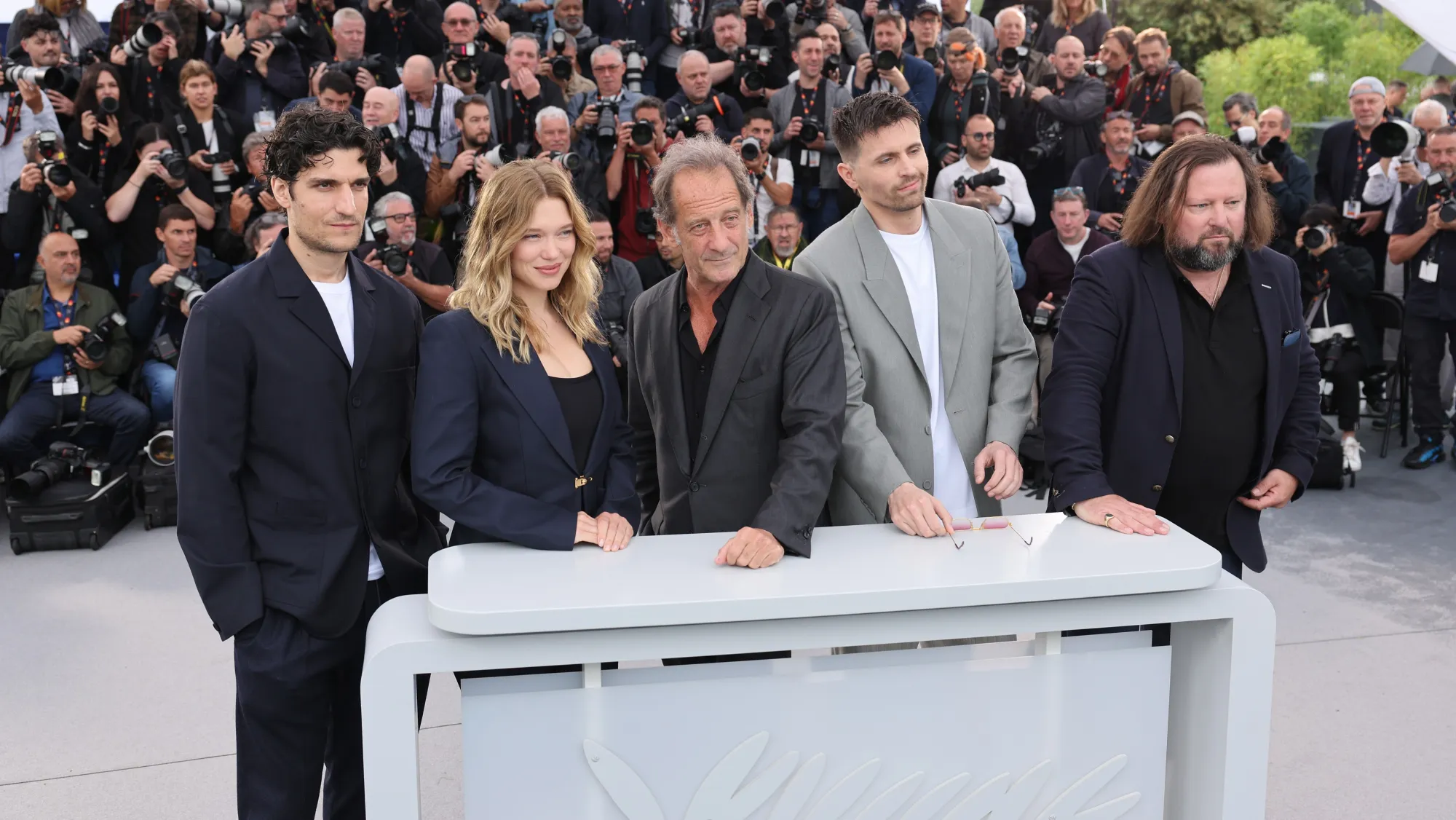

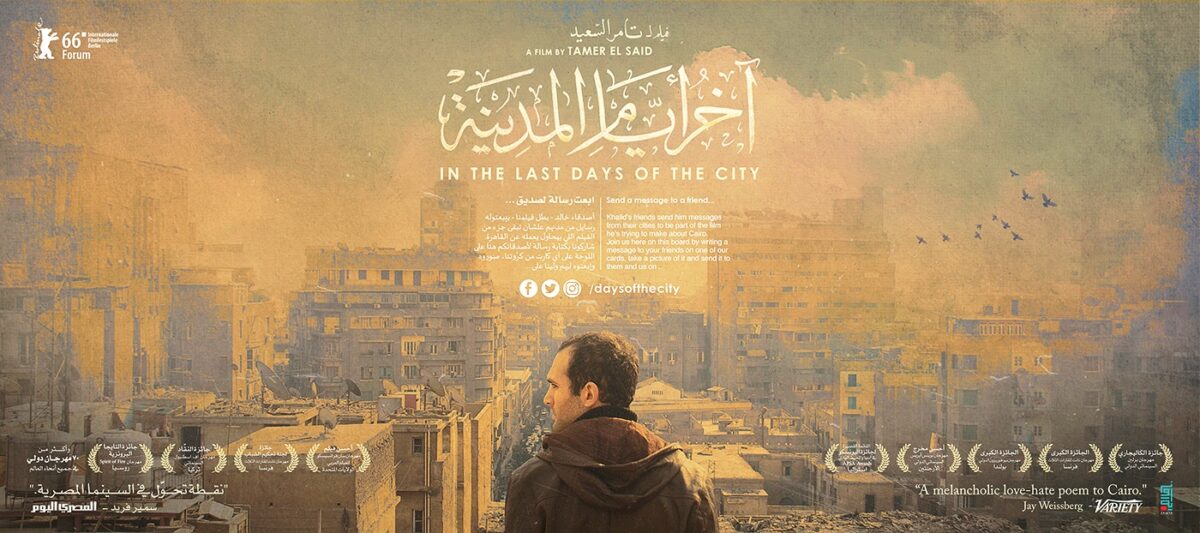

قليل من الأفلام العربية في السنوات الأخيرة أثار جدلاً مثل فيلم تامر السعيد في آخر أيام المدينة (2016) فقد حظي بتقدير واسع في المهرجانات الدولية، ولاقي احتفاء من النقاد في الخارج، بينما واجه في بلده الجدل والتجاهل وحتى المنع. لم يعد الفيلم مجرد مرثية للقاهرة، بل تحوّل إلى مرآة تعكس ملامح مدينة وجيل ومنطقة كاملة عالقة بين الأمل والانهيار.

الكثير من النقاد العرب والغربيين قرأوه كقصيدة عن الفقد والاغتراب أو عن العجز الإبداعي، لكن هذه المقالة تقترح نظرة أخرى أعمق. فخلف صوره الحالمة وإيقاعه المتشظي يكمن بعد سياسي واضح: صورة للطبقة الوسطى وتناقضاتها، وسجلّ لإنهاك ثقافي سبق الانتفاضات العربية، وموقف سينمائي يرفض الشعارات الجاهزة مثل “الثورة” و”الحرية” و”الديمقراطية”. في النهاية، لا يقدّم الفيلم مجرد قصة مخرج مأزوم، بل عملاً جريئاً يعيد التفكير في كيفية قراءة وتسويق واستهلاك السينما العربية — بل والواقع العربي نفسه — في العالم كله.

على الرغم من أن فيلم ” آخر أيام المدينة” عُرض بعد سنوات من اندلاع أحداث عام 2011، التي أطلق عليها الإعلام الغربي وسياسيو أوروبا والولايات المتحدة خصوصاً اسم “الربيع العربي”، فإن إنتاجه سبق في الواقع تلك الأحداث وامتد إلى ما قبل اندلاعها بوقت قصير. ومع ذلك، قلّما استطاع فيلم عربي آخر في تلك المرحلة أن يلتقط، بقدر مماثل من الرهافة الممزوجة بالقلق والغربة، النبرة العاطفية والجو المشحون للقاهرة وهي على أعتاب مخاض سياسي كبير.

ومن ناحية أخرى، ورغم أن الفيلم متجذر في تفاصيل القاهرة بأصواتها وشوارعها وصمتها، فإنه يستحضر في الوقت نفسه مدناً عربية أخرى مثل بيروت وبغداد والإسكندرية، ضمن لحظة تاريخية فاصلة كان العالم العربي يعيش خلالها تحولات كبرى لم تتضح طبيعتها إلا بعد سنوات من بدء تفجرها. وبهذا، جاء الفيلم ليجسد حالة تأمل سينمائية لا تخص مدينة بعينها، بل تعكس وضع منطقة بأسرها معلّقة بين الزمن والمكان والذاكرة.

وبالرغم من أن الفيلم لم يُسمح بعرضه في مصر نفسها، فإنه يبقى بالتأكيد واحداً من أكثر الأفلام العربية التي حظيت باهتمام الأوساط السينمائية والنقاد، سواء على الصعيدين العربي والعالمي منذ بداية الألفية. كما يُعد من أكثر الأفلام العربية التي جالت وعُرضت في مهرجانات سينمائية على امتداد المنطقة العربية والعالم.

في هذه المقالة، أستعرض أولاً طبيعة الزخم الذي استُقبل به “آخر أيام المدينة” محلياً وعربياً وعالمياً. وانطلاقاً من هذه الدراسة الوضعية لحالة التلقي في الأوساط السينمائية ومن قبل النقاد يتلمس المقال بعض مكامن التطابق والتناقض في القراءة النقدية السائدة للفيلم خصوصاً ضمن البيئتين العربية والغربية، ويقدم في المقابل قراءة مغايرة تحاول وضع الفيلم في إطار الجدلية الطبقية للحظة التاريخية التي يتعامل الفيلم معها.

الاستقبال النقدي الغربي

كما ذكرت سابقاً، حظي الفيلم بتغطية واسعة واستقبال لافت في الأوساط السينمائية والإعلامية الغربية، بما في ذلك المراجعات النقدية في الصحافة الأمريكية السائدة. ومع ذلك، انصبّ المحور الأساسي في صلب هذه التغطية على قدرة الفيلم على المزج بين الحزن الشخصي والشلل الإبداعي، وعلى كونه مرثية لعالم كوزموبوليتاني عربي ضائع في غياهب التسلط والتهميش، وهو الإطار الذي ينطلق منه الفيلم ويؤطر نفسه داخله. ولا شك أن هذا الإطار العام الذي عولج الفيلم من خلاله في الصحافة والمجلات السينمائية ذات الطابع الجماهيري، يعكس إلى حد بعيد الأطر الكبرى التي طبعت أيضاً التلقي الإعلامي الغربي للفيلم.

فمن ناحيتها، تمتدح ديبورا يونغ (The Hollywood Reporter، 16 شباط/ فبراير 2016) الطابع المرثوي للفيلم، واصفةً إياه بأنه “وداع مؤثّر بعمق للقاهرة التي نشأ فيها المخرج تامر السعيد.” وتشير إلى نزعة الفيلم التوثيقية، وإلى قدرته على تأطير مصر كدولة منقسمة وعلى حافة الثورة، حيث يتقاسم المحتجّون المطالبون برحيل مبارك الفضاء ذاته مع آخرين ينادون بقيادة إسلامية. ومن خلال المونتاج التعبيري والمشاهد الصوتية المحيطة، يصوغ السعيد صورةً لبلدٍ — ولوعيٍ جمعي — يعيش حالة تيه وضياع.

وفي مقابلة مع المخرج، تركز ياسمين الرشيدي على منهجية السعيد في تحضير الفيلم: فترة إنتاج ممتدة قاربت العقد، ونص شارك في كتابته مع رشا السلطي، تاركا لنفسه متسعًا للوقت وللتفكير في شكل تدخله في الواقع الافتراضي الذي يحاكيه الفيلم. وعبر هذا التوجه تنهار الحدود بين الخيال والحياة، مولِّدةً ما يصفه المخرج نفسه بشعور دائم بالوجود في “أرضٍ بلا صاحب”—مدينة تُبقي سكانها في حالة بحث مستمرة من دون حسم (الرشيدي، 10 آذار/مارس 2017).

نقاد آخرون شددوا على أسلوب الفيلم ومدى نجاعته في توصيل رسالته. توم لونغ على سبيل المثال (The Detroit News، 23 آذار/ مارس 2017) تناول أسلوب الكتابة السردية للفيلم، منتقدا انغماسه في “نزوات وتقنيات سينمائية” أضعفت من فعالية ووضوح ما يقوله. ويرى لونغ أن الفيلم مثقل بالزخارف الجمالية التي تحجب وتغيب سياق الدفع السردي. في حين أن جيف رايكرت (Film Comment)، قارن الفيلم بالأسلوب المتبع في الفيلم الكوبي المعروف Memories of Underdevelopment (توماس غوتييريز أليا، 1968)، لجهة محاكاته السردية لحالة الضياع التي يبدو بطل الفيلم ضحية لها، اما لكونه ضحية تهميش الواقع السياسي القائم أو لكونه مجرد شخصية برجوازية غير قادرة على اللحاق بما يحدث في العالم من حولها (10 آذار/مارس 2017).

وفي نفس السياق تتوقف بيلغه إبيريVillage Voice) ) عند غموض دور خالد. فهل هو مجرد مراقب، أم هو مثقف في حالة انكفاء، أم متواطئ مع عزله الذاتي؟ وترى ابيري أن الشخصية الأساسية في الفيلم تجسّد حالة شلل روحي يعاني منها الكثيرون من المثقفين العلمانيين. وتستعيد إبيري لحظة في الفيلم يصوّر فيها خالد من نافذته رجلاً يضرب امرأة، لكنه يُسقط الكاميرا، لا ليتدخل، بل ليبحث عن زاوية أفضل للتصوير. ويحذّر إبيري من كيفية أن “العيش من خلال عدسة الكاميرا قد يقود بالنهاية إلى نوع من الشلل الروحي” (27 آذار/مارس 2017).

ويشير روبرت أبيل (Los Angeles Times) إلى قدرة السعيد على الموازنة بين التجربة الحسية والبُعد السياسي. فمن خلال “حركة كاميرا انسيابية”، و”مشاهد صوتية محسوبة بعناية”، ومشاهد حميمة، يمازج الفيلم في ما بين الفوضى الداخلية والخارجية. ويرى أبيل أن الفيلم يتحوّل إلى تأمل شعري في عملية تحلل: تحلل مدينة، وتحلل شعب، وتحلل شخصي (30 آذار/مارس 2017).

أما جاي وايسبرغ (Variety) فيصف بشكل خاص الحوار بين السينمائيين العرب من القاهرة وبغداد وبيروت وكيف أنه يحاكي حلما آخذا في الأفول، هو حلم التضامن العربي. ويلاحظ وايسبرغ أن القاهرة، التي كانت يومًا ساحةً لمثل هذا الحوار، تبدو الآن “مخنوقةً بدكتاتورية أسوأ بكثير من دكتاتورية مبارك”. ويخلص الكاتب إلى أن الفيلم هو مرثية لمدينةٍ كانت قد قدّمت نفسها يومًا كمنارة ثقافية وفكرية، لكنها لم تعد قادرة على الاستمرار في أداء هذا الدور (15 شباط/فبراير 2016).

عدد من النقاد المستقلين والمدونين في وسائل التواصل الاجتماعي ركزوا بدورهم على أسلوب تناول قصة القاهرة اليوم من خلال العدسة الشخصية للمخرج. كريس كنِب (مدونة/ منتدى، 14 آذار/مارس 2016) يشيد بصفة “القصيدة البصرية الحضرية” للفيلم —”المغمورة كلها بفلتر أصفر، وفنية إلى درجة الإفراط”. لكنه يجد العمل “راكداً بشكل محبط”، مع بطل “يتجول في معظم اللقطات دون إنجاز أي شيء”. موقع Film Independent يشير إلى أن آخر أيام المدينة يغلّف “صراع خالد بطبقة من خيبة الأمل إزاء النتيجة النهائية لما يسمى بـالربيع العربي”، واضعاً الإحباط الشخصي في إطار سياسي أوسع. كما يبرز الموقع الاهتمتم العالمي بالفيلم، مشيراً إلى فوزه بجائزة كاليغاري السينمائية لعام 2016 في مهرجان برلين السينمائي (“في آخر أيام”، 17 نيسان/أبريل 2018).

أما الباحثة السينمائية إي. نينا روث (PopEntertainment.com، 27 نيسان/ أبريل 2018) فرأت أن الفيلم “ذكي، جاد، تراجيدي وغالبًا كئيب”. وتضيف: “الفيلم يعمل بشكل أفضل قليلًا كعلامة تاريخية منه كدراما، لكن هناك الكثير من اللقطات الآسرة هنا…”. في المقابل، يصف إيوان إم من Filmcentric الفيلم بأنه “خيال شبه-وثائقي” و”رسالة حب مؤثرة إلى القاهرة”، مؤكّدًا على طابعه الهجين—المعلّق بين الروائي والوثائقي، والمشبع بالإحساس المباشر والكآبة (إيوان إم، 29 كانون الثاني/يناير 2019).

استقبال النقاد العرب للفيلم

أثار فيلم تامر السعيد آخر أيام المدينة (2016) موجة واسعة من التعليقات في الصحافة العربية، حيث اعتبره النقاد في الوقت نفسه تأملاً حميمياً في أزمة القاهرة وتجربة سينمائية جريئة تمزج بين الوثائقي والروائي. وقد أبرزت مقالات النقد في الصحف والمجلات الثقافية العربية القيمة الفنية والسياسية للفيلم، وإن اختلفت في تقديرها لتوازن الشكل والمضمون.

أما موقع الجزيرة الوثائقية فاعتبر أنّ الفيلم أظهر “تفاوتاً بين الشكل والمضمون”، إذ إن الطموح البصري عند السعيد وقدرته على تقديم صور بديعة قد طغى في النهاية على السرد القصصي. لكن الموقع أثنى من ناحية أخرى على المحاولة الحثيثة المخرج لمحاكاة روح القاهرة ومناخها العاطفي في السنوات الأخيرة من حكم مبارك (Al Jazeera Documentary). وركز الناقد أمير العمري من ناحيته في صحيفة “العرب” على أن الفيلم يتمحور حول “الإحباط على المستويين الشخصي والجمعي”، وعلى سقوط القاهرة في براثن “الجهل والتخلف والشعوذة والإهمال”. A-Emari))

من جهة أخرى، ركّز بعض النقاد على نزعة الفيلم الشاعرية وأسلوبه التجريبي في السرد. ففي elCinema.com، اعتبر حسام وليد الفيلم عملاً “استثنائياً على مستويات عدّة”، وشبّهه برحلة نوستالجية إلى قاهرة ما قبل ثورة يناير. كما أشار إلى إيقاعه البطيء المتعمّد، وإلى التقنية المميزة التي اعتمدها في فصل الصوت عن الصورة بما يعزّز الطابع الوثائقي غير المباشر للفيلم. وفي المدن، رأى محمد صبحي أن الفيلم يمثّل “سيرة للتحولات وانتظاراً لما لا يأتي”، معتبراً أن البناء السينمائي المعقّد يمزج بين التاريخين الشخصي والجمعي عبر الاستخدام المبدع لتقنيات الصوت والكاميرا والمونتاج.

وفي مقالة أخرى في موقع عرب48، أشاد صالح ذبّاح بالسرد البصري المكثّف للفيلم الذي يتجاوز الأطر التقليدية، معتبراً أنه قدّم القاهرة كشخصية متعددة الوجوه تجمع بين الفوضى والجمال والتاريخ. أمّا منصة نواة التونسية فقد ركّزت على البعد السياسي للعمل، مذكّرةً بأن الفيلم مُنع من العرض في مصر، وهو ما أضفى عليه صفة “الرسالة من وراء القضبان” التي تنطق بصوت شباب المدينة وصمتهم.

وقدّم النقاد المصريون قراءات مكمّلة. ففي المصري اليوم، رأى طارق الشناوي أن الفيلم التقط “حالة تمرد قبلية” من دون أن يركّز مباشرة على الثورة نفسها. واعتبر الناقد الراحل سمير فريد أن العمل يُدخل السينما المصرية إلى “عالم ما بعد الحداثة”، من خلال ربطه العضوي بين العناصر الروائية والوثائقية واعتماده في آنٍ واحد على الممثلين المحترفين والشخصيات الحقيقية. أمّا آلاء حسنين فقد وصفت الفيلم بأنه تحفة سينمائية وأحد أبرز أفلام العقد الأخير.

التلقي النقدي كتغييب للأبعاد الجدلية

تُظهر هذه القراءات مجتمعة أن “آخر أيام المدينة” استُقبل في الصحافة العربية بوصفه شهادة شخصية وجماعية على سنوات القاهرة الأخيرة في عهد مبارك. كما جرى الاحتفاء بجرأة أسلوبه، فيما وُجّهت إليه أحياناً انتقادات (كما في بعض الصحافة الغربية) بسبب ما اعتُبر خللاً في التوازن بين الشكل والسردية القصصية والثيمة الأساسية. وبصورة أوسع، اتفق النقاد العرب على أن الفيلم لا يجسّد رحلة ذاتية لمخرج يحاول فهم محيطه فحسب، بل يشكّل أيضاً شهادة بصرية لمدينة على أعتاب الانفجار.

أمّا النقاد الأمريكيون على وجه الخصوص، فقد تجاوب معظمهم مع الشكل الشعري والنبرة التأملية للفيلم، لكن قلّة منهم انخرطت بعمق في طبقات الفيلم التاريخية المعقّدة أو في أبعاده الإقليمية. وبشكل عام، تلقّى هؤلاء آخر أيام المدينة كعملٍ تأمّلي عن الانحلال الشخصي والعمراني، مع التركيز على قوامه الجمالي وإيقاعه البطيء المتعمّد، وحركة الكاميرا الانسيابية، وتصميمه الصوتي المتدرّج. فقد أعجبت ديبورا يونغ وروبرت أبيل وآخرون بالطابع المرثوي للفيلم، لكنهم فسّروه في إطار انفصال جمالي، واضعين إياه في خانة السينما الفنية التأملية، ما أدّى إلى إفراغه، على سبيل المثال، من العمق النقدي المتصل بتاريخ سياسات النيوكولونيالية في المنطقة. في المقابل، أشار نقّاد آخرون مثل جاي فايسبيرغ إلى الصدى العابر للحدود في الفيلم، وإلى إحالاته إلى حلم التضامن العربي المفقود. غير أن مراجعات قليلة تعاملت بجدية مع انغراس الفيلم في خريطة مادية- تاريخية لانحدار الواقع العربي. وفي هذا الإطار، فإن تصوير ذلك الانحدار كحالة وضعية ثابتة يعاد تسويقه للقارئ والمشاهد بمعزل عن جدلية صاغتها عقود من إعادة الهيكلة الاقتصادية، وحوكمة البنك الدولي، والاستبداد، وتآكل الحياة العامة والتعبير (ربما باستثناء حرية الدعوة الى التدين على الطرق الأصولية)، وكل ذلك في ظل إعادة صياغة مستمرة لواقع ما بعد الاستعمار والنيوكولونيالية.

يمثّل هذا التوجّه النقدي في قراءة الفيلم تجريداً له من عمقه المتعدّد الطبقات واختزاله إلى مجرّد استعارة أو خيبة شخصية، وهو ما يعكس نمطاً أوسع في التفاعل النقدي الغربي مع السينما العربية. فالأفلام المشابهة لـ في آخر أيام المدينة — تلك التي ترفض الفرجة والحسم السردي لصالح العمق التجريبي — غالباً ما يُنظر إليها كأعمال فنية مرحّب بها لكنها عصيّة على الفهم، ومن ثم يجري تسطيح دلالاتها السياسية واختزالها في تعابير عن الحزن الثقافي أو الارتباك الوجودي.

هذا الميل إلى نزع الطابع السياسي يعكس بدوره نزعة استشراقية متجذّرة، ترى الإنتاج الفكري أو الفني العربي إمّا كنتاج في طور النمو أو كرؤية نوستالجية، خاصة حين لا يتوافق مع القوالب المفهومية الغربية عن “الديمقراطية” و”الحرية” و”ضرورات لبرلة التنمية الاقتصادية.” إن الرؤية المحدودة نسبياً لـ آخر أيام المدينة في الخطاب النقدي الأوسع — على الرغم من الإشادة العامة والواسعة به في المهرجانات الإقليمية والدولية — تشير إلى مشكلة أعمق تتعلّق بمحدودية القراءة للممارسة الثقافية العربية.

فرفض الفيلم صياغة ثنائيات معارضة واضحة أو تقديم مسار سردي “خلاصي” وحاسم، جعلا من الصعب استيعابه داخل قوالب مألوفة اعتادت على سينما عربية تعكس تخيّلات وصوراً استشراقية عن المشهد والواقع العربي. وبدلاً من ذلك، قدّم الفيلم حالة من الانهيار الصامت، في تناقض صارخ مع فرجة “الربيع العربي” كما جرى الاحتفاء بها في الغرب وحتى في بعض البلدان العربية غير المعنيّة مباشرة بتلك الأحداث. إن هذا الصمت النقدي النسبي يعكس شعوراً أوسع بعدم الارتياح إزاء السرديات العربية التي تتحرك في فضاء الغموض والحزن والمعاني السياسية المؤجّلة.

رجل، مدينة، كابوس — وحكاية تتجاوز الشخصي، تتشكّل به، ثم تعود لتشكّله

يرافق الفيلم شخصية خالد، المخرج البرجوازي الصغير المحبط، الذي تبدو حياته الشخصية — الموشكة على خسارة والدته، والمنهكة بانفصال عاطفي حديث، والمهدَّدة بفقدان شقته — وكأنها تقف عند مفترق طرق. محاولاته في توثيق القاهرة لا تفضي إلى نتيجة، فيما يزداد شعوره بالاغتراب. أما بحثه عن معنى وجودي في مكان يفقد هويته بسرعة، فيكاد يخنقه ويدفعه إلى مزيد من التيه والارتباك. وينضم إليه أصدقاؤه — مخرجون من بغداد وبيروت — الذين، عبر سلسلة من الحوارات الفلسفية المشوبة بالحنين والحزن، يوسّعون الأفق العابر للحدود للفيلم ويعمّقون أبعاده السياسية.

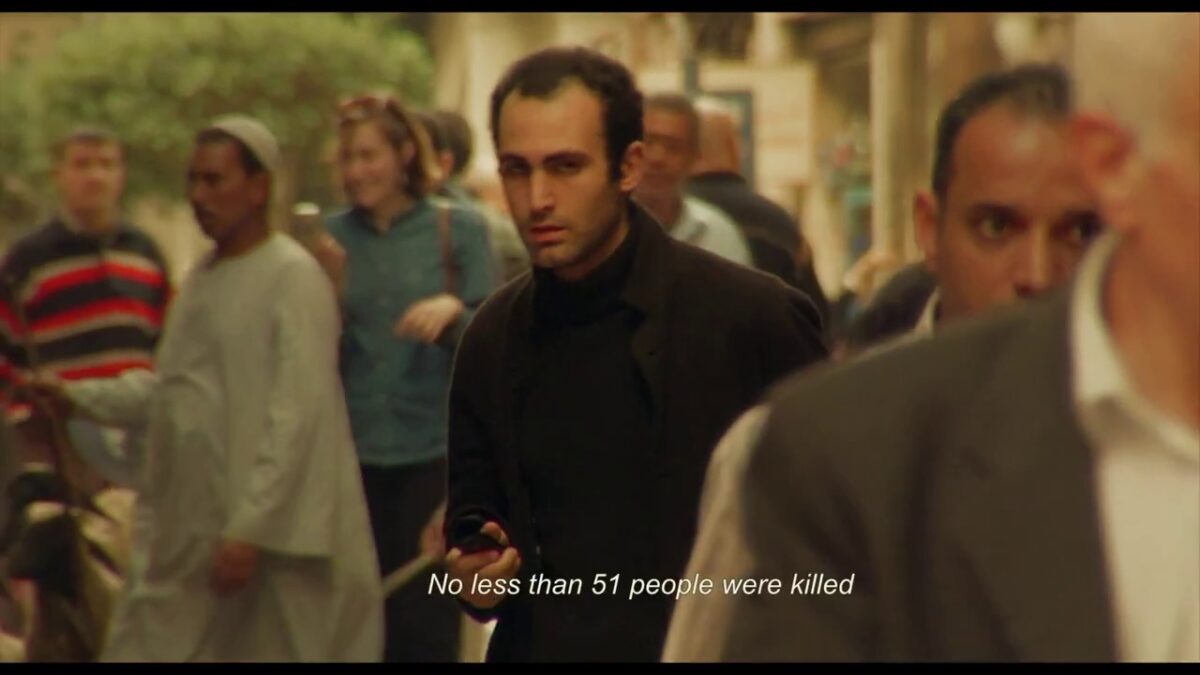

وما يجعل هذا الفيلم أكثر ثراءً من معظم الأفلام العربية خلال العقدين الماضيين — سواء قبل أحداث 2011 أو بعدها — هو كثافة الخيوط التأملية والمفاهيمية التي ينسجها في سرده بلمسات رقيقة وغير مباشرة. هذه العناصر تتجسّد كظلال مخيفة من كابوس لا يمكن الاستيقاظ منه: نشرات الأخبار تتحدّث عن زيارات الرئيس حسني مبارك إلى تركيا وفرنسا؛ مظاهرة مصرية تعلن التضامن مع غزة؛ مذيع الراديو يعلن عن لقاء مبارك برئيس الوزراء أحمد نظيف وعن سفر المنتخب الوطني لكرة القدم إلى أنغولا بعد هزيمته أمام الجزائر؛ أمّ تستعيد قصتها مع زوجها الراحل وحادث السيارة الذي أودى بحياة ابنتهما أمل؛ مهاجر عراقي في ألمانيا يعترف بعجزه عن العيش خارج بغداد؛ رجل لبناني يشتاق إلى زمن الحرب الأهلية أكثر من واقعه الحاضر؛ شقّة تحمل لافتة كتب عليها “الحجاب قبل يوم القيامة”؛ مكبّر صوت في مصعد يذيع دعاءً للسفر الآمن؛ شاشة تلفزيون تعرض انفجارات في لبنان؛ مبانٍ تاريخية في وسط القاهرة تتداعى؛ حالة الطوارئ تُمدَّد مرة أخرى بانتظار إقرار “قانون مكافحة الإرهاب”؛ سبعة وخمسون شخصاً يلقون حتفهم في حريق مسرح بني سويف بينما يُبرّأ وزير الثقافة وكبار المسؤولين؛ اعتقالات تطال قيادات جماعة الإخوان المسلمين المحظورة؛ مظاهرات تطالب بسقوط مبارك بينما يُطارد الشباب المتظاهرون ويُضربون ويُحتجزون فيما يوثّق مصوّر أجنبي المشهد؛ سائق تاكسي غاضب يصرّح بأن المتظاهرين كان عليهم البحث عن عمل بدلاً من الاحتجاج؛ مباراة كرة قدم تُشعل الشوارع بالهتاف والألعاب النارية والرقص والغناء بعد تسجيل هدف؛ وأخيراً، الأخبار تعلن عن مقتل أكثر من واحد وخمسين عراقياً في سلسلة تفجيرات سيارات مفخخة في بغداد…Bottom of Form

من الواضح أن آخر أيام المدينة أقلّ التزاماً بالسرد التقليدي وأكثر انتماءً إلى بنية تأملية هجينة زمنياً، تنتهي إلى وثيقة سينمائية تؤرخ لـ”حبسة فنان”، وشلل إبداعي، وجمود، واغتراب في قلب منطقة تعيش تحولات ثقافية وسياسية عميقة. غير أن أحد أبرز مكامن قوة الفيلم واستشرافاته السياسية يكمن في رسمه الدقيق لشخصية متذبذبة وغير واثقة مما تريده هي نفسها، شخصية تبدو كميكروكوزم لواقع الطبقة البرجوازية الصغيرة ومثقفيها في العالم العربي خلال مرحلة المخاض الكبير الذي عاشته وتعيشه المنطقة قبل وبعد أحداث 2011.

فعلى السطح، يحاكي الفيلم قصة انحدار شخصي لمخرج، لكن بنيته تقوم على صورة جماعية مؤلَّفة من شظايا مدينة عربية تستعد لجولة جديدة من “إعادة الضبط” السياسي بما يتلاءم مع حاجات ورؤى الهيمنة النيوكولونيالية وأدوات سيطرتها. وتظهر حالة التشتت والضياع والانسداد التي يعاني منها خالد كاستعارة لحالة مجتمعية أوسع، تعبّر عن انهيار المدن العربية الكوزموبوليتانية تحت ثقل مركّب من الاستبداد والرأسمالية المحلية التابعة، المرتبطة بدورها بالمصالح الجيوسياسية والاقتصادية للكولونيالية الجديدة في المنطقة. ويعزّز هذا الانهيار تفشّي الفقر المصحوب بتفشّي الدوغمائية الدينية في شرائح طبقية واسعة، إلى جانب تنامي الاغتراب وخيبة الأمل العميقة بالهوية الوطنية والانتماءين الوطني والسياسي.

وعلى الرغم من أن الفيلم صُوِّر قبل أحداث 2011 بسنوات، فإنه يشكّل مقدمة تأملية لتلك اللحظة التاريخية، ملتقطاً أجواء التفكك والجمود التي سبقت اندلاع الاحتجاجات. وبدلاً من تصوير الثورة أو الانهيار مباشرة، يضع الفيلم في الواجهة التآكل الصامت للمعنى والفاعلية — على المستويين الشخصي والجماعي — في خضم الأزمات البنيوية المزمنة للدولة العربية ما بعد الاستعمار، كما لطبقاتها الاجتماعية المهيمنة ضمن هذا الواقع.

الفيلم في بعديه الجدلي والتاريخي

جعلت نبرة الفيلم الهادئة والمصاغة بإصرار منه تحدياً مباشراً للنماذج السائدة في التلقي الغربي والعربي، التي حاولت في مرحلة ما بعد 2011 (وهي الفترة التي عُرض فيها الفيلم) أن تفرض أو تعيد تدوير سرديات تقليدية واستشراقية عن “ربيع عربي” مزيف. في هذا السياق، يُقرأ خالد، بطل الفيلم، لا كشخصية صاغها التهميش البنيوي والتشريد التاريخي فحسب، بل كرمز كوني للشلل الإبداعي. ويكمن الخلل النقدي في الفشل في ربط هذا الاغتراب بعمليات مادية ملموسة: تفكيك المؤسسات العامة، تسليع الفضاء العمراني، وآثار الانكماش الرأسمالي الخانق بعد التحوّل السياسي-الاقتصادي لمصر ما بعد الناصرية.

انفصال خالد عن العالم من حوله — خصوصاً في المشهد الذي يمتنع فيه عن التدخل في حادثة عنف جندري — أثار تفسيرات ركزت على لا أخلاقيته أو على ما اعتُبر تواطؤاً جمالياً. غير أن حالة خالد ليست فشلاً فردياً، بل انعكاساً لرهق اجتماعي-سياسي أوسع. فَعجزه عن الفعل — سواء على المستوى السينمائي أو الاجتماعي — مشكَّل بعقود من التآكل المؤسسي ونظام حكم عمل بشكل منهجي على تحييد أي فضاء معارض خارج الأصولية الدينية.

وهو يتجول في القاهرة، يكافح لإكمال فيلم يتفلّت منه باستمرار، يصبح خالد تجسيداً لحالة المثقفين والفاعلين الثقافيين العرب المعاصرين: عالقين بين ذاكرة تضامنات الماضي وعجز الحاضر عن العمل. هذا التركيز الموضوعي — المصاغ بدقة وبشكل متعمد — يجعل الفيلم تأملاً عميقاً في المآزق الجمالية والسياسية للذاتية ما بعد الثورات.

بيد أن هذا المخاض، المرفق بعلامات الانهيار الذي تعانيه الطبقات الوسطى — أو ما تبقّى منها — والذي يعكس في الوقت نفسه الواقع الاجتماعي العام للمجتمعات العربية، شكّل بدوره ظهيراً للتخبّط الفكري والسياسي والإيديولوجي الذي طبع “قيادة” هذه الطبقات المعنوية والعملية لـ”الانتفاضات” التي اندلعت في بعض أنحاء العالم العربي. وقد انعكس ذلك أيضاً في تشتّت الدور وهامشيّة النفوذ الذي عانت منه الطبقات العاملة والشرائح الاجتماعية الأدنى اقتصادياً خلال تلك الانتفاضات.

في جوهره، إذن، يرسم الفيلم وقائع ومسار كابوس يعيشه مثقف من الطبقة الوسطى يحاول إعادة اكتشاف نفسه وسط أزمة تتخمر في محيط عالق في حالة من التغيير وإعادة الهيكلة. وهو ما يوازي ما أشار إليه الناقد جيف رايكرت في Film Comment عند مقارنته آخر أيام المدينة بفيلم الكوبي توماس غوتييريز أليا ذكريات التخلف (Memories of Underdevelopment)، خصوصاً في محاكاتهما لحالة الضياع التي يعيشها بطلا الفيلمين، مما يضعهما على هامش الواقع والمتغيرات السياسية من حولهما. فعلى الرغم من أن ضياع شخصية سيرجيو في ذكريات التخلف يرتبط بمرحلة ما بعد نجاح الثورة الكوبية، بينما يحاول خالد التعامل مع مخاض ما قبل تفجّر انتفاضات 2011، فإن الفيلمين ينجحان معاً في رسم هواجس ومعالم التخبط الفكري لنموذجين من طبقة اجتماعية واحدة.

فالطبقة الوسطى (أو البرجوازية الصغيرة) تلعب بطبيعتها دوراً متقلباً بحكم موقعها بين رأس المال الكبير من جهة، والطبقة العاملة وشرائح المجتمع المهمَّشة من جهة أخرى. وهي تضم فئات من المهنيين والمثقفين والفنانين الذين يتأرجحون بين الجانبين، وقد يميلون إلى مواقف ديمقراطية تقدمية أو نزعات محافظة ورجعية، تبعاً للظروف التاريخية وموازين القوى في المجتمع. وفي الحالتين اللتين يجسدهما آخر أيام المدينة وذكريات التخلف، يجد بطلا الفيلمين نفسيهما أمام ملامح إنسان عاجز عن اللحاق بما يجري في العالم من حوله أو عن استنباط الطريق الذي يمكن أن يسلكه.

ما يميز في آخر أيام المدينة عن الأفلام الأكثر وضوحاً — وربما أكثر فجاجة أو تبسيطاً — في تناول الموضوع السياسي في مرحلة ما بعد 2011 هو اختياره التركيز على لحظة تاريخية شبه خالية من الاضطراب المرئي (باستثناء مواجهة قصيرة بين سائق تاكسي ومجموعة صغيرة من المتظاهرين قبل سنوات من الأحداث). فبدلاً من ذلك، يكشف الفيلم بصورة تراكمية وبطيئة عن مظاهر التآكل: تآكل الحياة الحضرية، والخيال السياسي، والاتساق الشخصي. ومن خلال ذلك، يصبغ أسلوب سرده بالعلامات الرمادية المبهمة والمراوغة لشخصية وطبقة تعيش حالة تجاذب وصراع مع الذات. وهذا التموضع هو ما يجذّر منهجية الفيلم كنص يقاوم القراءات الغربية — وحتى كثيراً من القراءات العربية — السائدة، والتي تستند إلى معايير وتأويلات استشراقية لقيم وتعابير مثل “الحرية” و”الديمقراطية” و”التغيير”، لتعيد تدويرها ضمن سياقات متجذّرة في تضاريس الواقع الثقافي لمرحلة ما بعد الاستعمار.

ومن ناحية ثانية، يدفع آخر أيام المدينة في بنائه باتجاه منهجية نقدية متنبهة لعمقه التاريخي الجدلي — منهجية لا تخلط بين الرهافة الأسلوبية وغياب السياسة. فالفيلم يدعو المشاهدين إلى التأمل، لا في ثورة فاشلة، بل في الأمد الطويل للإرهاق الإقليمي، والمقاومات المجزأة، والإبداع المقيّد، وهشاشة الرؤية. ومن خلال رفضه تصوير هذا الواقع أو التعاطي المباشر معه بل تصوير معالم من واقع وممارسة طبقة محددة في تعاملها معه، فان آخر أيام المدينة يقدّم نقداً عميقاً للحظة ما بعد استعمارية في مجتمعاتنا — نقداً يطرح في النهاية أسئلة حول شريحة محددة (شريحة من النقاد) التي يجري من خلالها تفسير السينما العربية وتسويقها وتقييمها وتنظيم تداولها ضمن ما يسمح به المكون الايديولوجي للاقتصاد السياسي المهيمن على الواقع الثقافي الإقليمي والعالمي.

في النهاية، لا يقدّم آخر أيام المدينة صورة جاهزة عن الثورة أو الانهيار، بل يلتقط التآكل الصامت للحياة والخيال والذات في مدينة تعيش على حافة التحوّل. شخصياته، وعلى رأسها خالد، تجسّد حيرة طبقة وسطى مأزومة، عالقة بين ماضٍ متآكل وحاضر مرتبك. وهكذا يصبح الفيلم مرآة لأسئلة أوسع حول كيف تُقرأ السينما العربية وتُسوَّق وتُعاد صياغتها داخل أطر ثقافية واقتصادية يفرضها الواقع العالمي.

المراجع

روبرت أبيل. “Review: In the Last Days of the City (في آخر أيام المدينة).” Los Angeles Times، 30 آذار/مارس 2017.

الجزيرة الوثائقية. “آخر أيام المدينة: تفاوت الشكل والمضمون.” الجزيرة الوثائقية، 6 نيسان/أبريل 2016.

أمير العمري. “آخر أيام المدينة: فيلم عن نهاية القاهرة كمدينة عظيمة.” العرب، 7 نيسان/أبريل 2017.

صالح دباح. “آخر أيام المدينة: القاهرة كما لم نرها في السينما.” عرب 48، 10 نيسان/أبريل 2017.

بيلجي إبيري. “In the Last Days of the City (في آخر أيام المدينة) Captures a Moment in Cairo with Stunning Precision.” Village Voice، 27 آذار/مارس 2017.

طارق الشناوي. تعليق على فيلم آخر أيام المدينة. المصري اليوم، منقول عن ويكيبيديا العربية.

إم. إيوان. “Review: In the Last Days of the City (في آخر أيام المدينة).” Filmcentric، 29 كانون الثاني/يناير 2019.

سمير فريد. تعليق على فيلم آخر أيام المدينة. المصري اليوم، منقول عن ويكيبيديا العربية.

علاء حسنين. تعليق على فيلم آخر أيام المدينة. المصري اليوم، منقول عن ويكيبيديا العربية.

كريس نيب. “In the Last Days of the City (في آخر أيام المدينة).” Chris Knipp Film Reviews [مدوّنة]، 14 آذار/مارس 2016.

توم لونغ. “Review: In the Last Days of the City (في آخر أيام المدينة) Lacks Narrative Momentum.” The Detroit News، 23 آذار/مارس 2017.

نواة. “حوار مع المخرج المصري تامر السعيد حول فيلمه ‘آخر أيام المدينة’.” نواة، 11 تموز/يوليو 2018.

جيف رايشرت. “In the Last Days of the City (في آخر أيام المدينة).” Film Comment، 10 آذار/مارس 2017.

نينا روث. “In the Last Days of the City (في آخر أيام المدينة): A Cinematic Elegy to Cairo.” PopEntertainment.com، 27 نيسان/أبريل 2018.

محمد صبحي. “آخر أيام المدينة: سيرة التحولات وانتظار ما لا يأتي.” المدن، 20 نيسان/أبريل 2017.

حسام وليد. “مراجعة فيلم آخر أيام المدينة.” السينما.كوم، 2016.

جاي فايسبيرغ. “Film Review: In the Last Days of the City (في آخر أيام المدينة).” Variety، 15 شباط/فبراير 2016.

ديبورا يونغ. “Berlin Film Review: In the Last Days of the City (في آخر أيام المدينة).” The Hollywood Reporter، 16 شباط/فبراير 2016.