السيرة الذاتية في السينما.. كيف يروي المخرجون قصصهم الخاصة؟

لقطة من فيلم "بلفاست"

لقطة من فيلم "بلفاست"

خالد عبد العزيز

دوماً ما تُطالعنا في المكتبات، الأرفف المُتخمة بكتب السير الذاتية، سواء لمؤلفيها أو من يروي عنهم ويدون ما عبر على حيواتهم من محطات تستحق الوقوف إزاءها.

السينما كذلك تملك هي الأخرى القدرة على الحكي والسرد عن الذات، ليس من واقع زاوية مُحددة الرؤية، لكنها تمتد وتتشعب، وصولاُ للتماس والتناص مع زوايا أخرى، بحيث يختلط ما يحدث في الداخل الذاتي ويتفاعل تلقائياً مع مُعطيات الخارج المُحيط، وفي هذا الإطار برز على مدار التاريخ السينمائي، بعض الأفلام التي تتناول ما يُمكن أن نطلق عليه أفلام السيرة الذاتية Biography بحسب التصنيف الأمريكي للأفلام المعتمد دولياً.

ولأن السينما فن حديث نسبياً مُقارنة بالفنون الأخرى السابقة عليها، فقد تباينت الأعمال السينمائية من ناحية قدرتها على التعبير، فبعض المخرجين يصوبون سهامهم نحو ذكرياتهم الشخصية المنزوعة من الطفولة، وغيرهم يأخذ منحى مغايراً، موجهاً تأملاته نحو الأعماق، ساعياً لفهم ماضيه، وأيضا فهم ماضي أسرته الملتصق بروافد حياته، وبين هذا وذاك تقبع الرؤية الذاتية التي تتماس مع الواقع العام في تمازج شفيف بينهما، دلالة عن عمق الرؤية واتساعها.

هكذا تتناول السينما السير الذاتية لأصحابها، عبر أكثر من زاوية، فالسبب في تنوع هذه الرؤى، لا يعود فقط إلى الزمن الفيلمي، الذي لا يسمح باستيعاب كافة التفاصيل المتناثرة في الحياة، وإذا حدث هذا سيفقد الفيلم كينونته وتصنيفه ويتنتقل لنوع درامي أخر، لكن الرغبة في الإيجاز والوصول للعمق بأيسر الطرق وأسهلها، تُعد سبباً أخر، فالمعني في هذه النوعية من الأفلام، هو الكيفية التي يفتح بها هؤلاء المخرجين نوافذ حيواتهم بما لا يسمح فحسب للإطلاع عليها، لكن بحثاً عن دفقة حرية عابرة، قد تمر بين الحين والأخر.

ولكل قاعدة ما يُخالفها، فقد نجح عدد لا بأس به من المخرجين، في التحرر من القوالب النمطية لهذا النوع من السينما، وقدموا أفلامهم التي تشتبك في توارٍ مُستتر أو في وضوح وجلاء مع حيواتهم، في هذه المساحة نسعى لفض مغاليق بعض من هذه الأفلام، وبيان مدى القدرة والشجاعة على التحرر والبوح، بحثاً عن إجابة لسؤال مؤرق، ألا وهو، هل نجح بالفعل صناع السينما في الكشف عن ذواتهم؟ أم أن القيود المجتمعية والمحظورات الرقابية تملك قولاً أخر؟

دروب متشعبة

لا يملك الفن الحقيقي حيادية في المعالجة والتناول، فالمقصود من وراء العمل الفني التعبير عن شيء ما، أو هم يؤرق صاحبه، وكذلك الحال عندما يستند المخرجون إلى ذواتهم كمرجعية لإستلهام القصص التي تصلح لعرضها على شاشات السينما، فالفن ذاتي بطبعه، والكثير من فناني السينما يعمد إلى وضع قبسات من حياته في مسار السرد، أو قد يُطعم شخصية ما بمسحة ضئيلة منه، وفي العلاقة الوطيدة التي جمعت بين المخرج “يوسف شاهين” و”محسن محي الدين” في أفلامهما سوياً خير نموذج، وقد يعود المخرج لزمن ما عايشه بطريقة أو بأخرى، مثلما فعل المخرج المصري “يسري نصرالله” في فيلمه الأول “سرقات صيفية” (1987)، الذي تستند أحداثه إلى ماضي أسرته أثناء الفترة الناصرية في الستينيات.

وأبرز من وضع لمحات من هواجسه وحياته الشخصية في أعماله، المخرج الإيطالي “فيديريكو فيلليني”، الذي تتناثر مخاوف وهواجس طفولته في أفلامه بكثرة، وفي شخصية “السارغينا” المرأة المثيرة المكتنزة التي تُقيم بجوار الشاطئ، دليل واقعي، حيت يستعيدها في فيلم “ثمانية ونصف” (1963)، عندما يزورها برفقة زملاء المدرسة ويطلب منها آداء رقصة الرومبا، فـ”جويدو” بطل الفيلم ما هو إلا إمتداد لشخصية “فيلليني” الأصلية، بكل ما تحويه من تفاصيل ثرية، ستُمثل لاحقاً مرجعاً أساسياً لفهم عالمه الإبداعي.

وهكذا تتنوع زوايا السرد والرؤية، كل مخرج وفق طبيعته الشخصية في المقام الأول، وبحسب قدرته وأسلوبيته الفنية من ناحية أخرى، يُعبر عن ذاته ويكشف ما خبأ منها وما طواه النسيان، لكن آثاره لاتزال طاغية وحاضرة، وتُستفز بين حين وأخر، ومن ثم نجدها حاضرة أمامنا في صور ودلائل تحتاج للقراءة والتأويل.

تاريخ مغاير

في المشاهد الأولى من فيلم “إسكندرية ليه؟” الجزء الأول من سلسلة الرباعية الذاتية، يُقدم “يوسف شاهين” مقتطفات مصورة للإسكندرية في بدايات الإربعينيات، كاشفاً عن كوزوموبوليتانية المدينة القديمة، ويستمر السرد على هذا المنوال مُفصحاً عن أطياف متعددة من النماذج البشرية، كل يسير في فلكه الخاص، رغم تباين أعراقهم وخلفياتهم الثقافية تتمازج حيواتهم في مكان واحد، الإسكندرية التي تقف مُنفردة في مواجهة خط النار، والقوات الإيطالية والألمانية بمحاذاة الشريط الحدودي، وبين هذا وذاك هناك “يحيى” “محسن محي الدين” طالب مدرسة “فيكتوريا كوليدج” العاشق للسينما.

وفي بدايات فيلم “أحلام المدينة” لـ “محمد ملص” تواجهنا لقطة تأسيسية لمدينة القُنيطرة السورية في منتصف الخمسينيات، وشريط الصوت في الخلفية، ما هو إلا صوت المعلق الذي يُقدم النشرة الإخبارية، التي تكشف عن الأوضاع السياسية آنذاك، وعلى مدار السرد نرى القُنيطرة التي اختلط بها “ملص” في طفولته مع والدته وشقيقه والجد القاسي، تتجول الكاميرا بحرية في أرجاء المدينة، في استعراض ليس للمدينة فحسب، لكن للنماذج البشرية التي شكلت جزءاً ليس بالهين في ذاكرة المخرج، وكأنه يُقدم تحية واجبة لهذه الشخصيات التي عاصرها.

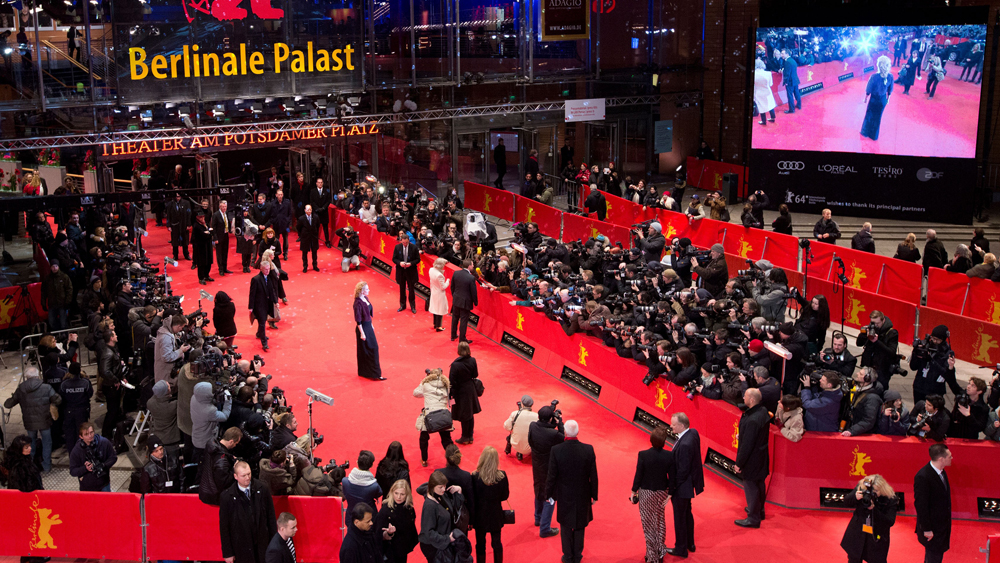

أما في فيلم “بلفاست” أو Belfast (2021) إخراج الإيرلندي “كينيث برانا” نرى مدينته وموطن طفولته “بلفاست” في شمال إيرلندا في نهايات الستينيات، وذلك من واقع رؤية البطل “بادي” الطفل الصغير، لتبدو الرؤية العامة للفيلم مُغلفة بنسيج براءة وطفولة لا يُمكن إغفالهما، رغم بوادر الحرب الأهلية التي توشك على الإشتعال بين طرفي الصراع الكاثوليك والبروتستانت من جهة، وسيطرة القوات البريطانية على السياسة العامة من جهة أخرى، فالحنين هنا لهذه الفترة الزمنية، بكل ما فيها من صراعات وأزمات، إلا أن صاحب الأفلام الشكيسبيرية قدم رؤيته الخاصة عن مدينة طفولته، كما رآها في زمنه.

يمتلك الشريط السينمائي ذات القدرة التوثيقية للوثائق الورقية، ولا يقل عنها في الأهمية التاريخية، ومن ثم يبدو الهم الشاغل لمثل هذه الأفلام التي تتناول في جانب منها السيرة الذاتية لصناعها، التعبير عن الواقع المحيط، أو بالأحرى، الإجابة عن سؤال يحوي بداخله هماً دائماً، وهو كيف كان الماضي؟

كل من هؤلاء الصناع السينمائين يسعون لتقديم صورة ما عن ماضيهم، وعن أماكنهم الأثيرة، التي شهدت أركانها وزواياها بصمات من حيواتهم السابقة، وبالتالي تتأرجح هذه النوعية من الأفلام بين التأريخ الشخصي والتأريخ العام، في مزج بين العام والخاص، وكأنه إعادة قراءة للماضي عبر زاوية مغايرة، أكثر حميمية.

أروقة الذات

يقول المخرج الروسي “أندريه تاركوفسكي” في معرض حديثه عن السينما، “إن الشعر هو الوعي بالعالم، بل طريقة خاصة للإتصال بالعالم”، وأفلام “تاركوفسكي” تستعير البنية الشعرية وتمزجها مع الأسلوب السينمائي، بما ينتج عنه سينما خالصة، تملك معطياتها الخاصة وقدرتها على الطرح الذاتي المليء بالتساؤلات حول العالم والداخل الإنساني كذلك، وبالتالي جاءت أفلامه تحوي في باطنها ما يشبه السيرة الذاتية، وكأنه يتحرر شيئاً فشيئاً من عبء ما، أو بوح يسكن هواجسه، يرغب في الإنطلاق للخارج.

في فيلمه “المرآه” أو The Mirror (1975)، ينسج “تاركوفسكي” معزوفة شديدة العذوبة لوقائع حياته، فقد أنجز الفيلم وهو في الثالثة والأربعين، ويتناول قصة رجل أربعيني، يستعيد ذكرياته السابقة على مدار الأربعين عاماً الماضية، يُعيد قرأتها مرة أخرى بعين تحمل وعياً أكثر تفتحاً، مثلما يرصد علاقته المُعقدة بأمه، وعدم التوافق بينهما، ورؤية كل منهما للأخر المُحملة بإرث داخلي، هنا يصل مخرجنا لذروة التحرر الفني والتعري الذاتي، ونكتشف أدق المشاعر الحياتية التي تلامست مع ذاته دون أدنى خجل، وهذا نوع أخر من السيرة الذاتية، غير مطروق بكثرة، والسبب في شُح هذا الصنف من الأفلام، يعود إلى نُدرة المخرجين الذي يملكون القدرة على صناعة أفلام لديها من الحس الشعري ما يوازي الموهبة السينمائية.

أما المخرج الإسباني “بيدرو ألمودفار” فيستند في أفلامه إلى سيرته الخاصة، لكنه لا يفتح بابها على مصراعيه، إذا يقتنص منها ما يشق معاناته الذاتية دون مواربه، ويعرضها بذكاء وحساسية لا تخلو من جرعة مُكثفة من التأمل، فالمعني هو التعمق في الذات، وأكتشاف ما عصى على الفهم، سعياً للاقتراب من مناطق محفوفة بما يكفي ويفيض من المخاطر والمخاوف الداخلية، مثل العلاقة الوطيدة التي ربطت بينه وبين أمه، فقد تناثرت بعض من سيرتهما معاً في أفلامه، والمثال الأبرز فيلم “كل شيء عن أمي” أو All About My Mother إنتاج عام 1999، وكأنه يواصل تدريبه للتعبير الصريح، حتى يصل في فيلمه “ألم ومجد” أو Pain and Glory (2019)، إلى تقديم سيرته الذاتية للمتفرج على طبق من فضة، مُستعيناً بحس إعترافي مشوب برقة وعفوية ملحوظة لا تُخطئهما العين.

هنا وهناك

يُروى عن المخرج “يوسف شاهين”، أن والدته لم يرق لها فيلم “حدوتة مصرية” بعد عرضه السينمائي، رغبة منها في عدم نشر أسرار الأسرة والعائلة، وحتى لا يصل للمتفرج صورة غير دقيقة عن الماضي، وكذلك الحال مع المخرج “محمد ملص” بعد عرض فيلمه “أحلام المدينة”، إذ يقول “خرجت أمي من العرض وهي تبكي، قد تعتقد أنها انجرحت شخصياً من التعبير عن أشياء كانت لها مثابة ملكها الخاص، أما قبل الفيلم فكانت مسرورة جداً من إختيار المكان”.

وهكذا يبدو تلقي هذه النوعية من الأفلام مُغلف بطبقة غير مرئية من الحساسية، وتحديداً في حيز أسرة صاحب التجربة، على الرغم من كونها لا تنتمي سوى لذاته، وهو الذي يملك القرار فيها منفرداً، إلا أن البوح والحكي الممزوج بنبرة إعترافية، دوماً ما يُصاحب بهجوم مضاد، وكأن الجميع يتنصل من مسئوليته التاريخية عن شيء ما، بينما لا يملك في الحقيقة المسئولية الفعلية عنه.

عند هذه النقطة، يُمكن المقارنة بين تلقي الأفكار وحرية التعبير في محيطنا العربي، وما يُماثلها في الغرب، ومن ثم يُمكن العثور على إجابات شافية لصفوف الأسئلة التقليدية والمشروعة التي تدور في فلك حرية الرأي والإبداع، فالواقع أن حرية الرأي والتعبير الفني مكفولة ومتواجدة، لكن المعضلة تكمن في مدى قبول وتلقي هذه الأعمال، سواء من ناحية المحظورات الرقابية المجتمعية، أو الداخلية لدى المبدع ذاته، وإن كانت قيود الداخل أقوى تأثيراً وسطوة عن نصال الخارج، وهذه إشكالية كبرى، لا تتعلق فقط بالواقع السينمائي أو الإبداعي، لكنها تتماس مع المجتمع، الذي تنعكس صورته على ذواتنا، تلك الذات الباحثة عن من يروي عنها كاهل الماضي وأطياف الحاضر.