في وداع داود عبد السيد نتذكر “سارق الفرح”

أمير العمري

ينتمي المخرج داود عبد السيد الذي رحل مؤخرا عن عالمنا، الى جيل الثمانينات في السينما المصرية من الناحية الزمنية، وهو الجيل الذي يعرف بجيل سينما الواقعية الجديدة أو جيل “الوقعية الثانية”، أي السينما التي تسعى لسبر أغوار الواقع الاجتماعي لكن دون أن تلتزم بالشكل المتعارف عليه فيما عرف بالأفلام الواقعية المصرية في الخمسينات والستينات، أفلام صلاح أبو سيف وتوفيق صالح ويوسف شاهين، فأفلام الواقعية الجديدة تتجاوز الحارة والمصنع والأفكار المباشرة عن الصراع الاجتماعي، كما تتحرر من طريقة السرد الرأسي المتصاعد، لكي تسير أحيانا في خطوط متقاطعة، أو دوائر، وقد تجد في الفانتازيا ملاذا للتعبير عن رؤية المخرج الفنان. انها باختصار واقعية الرؤية الفنية، وليست واقعية الوصف الخارجي.

ومن أبناء هذا الجيل إضافة الى داود عبد السيد، خيري بشارة، محمد خان وعاطف الطيب ورأفت الميهي.

هؤلاء لا يطمحون من خلال أفلامهم، الى تغيير السينما المصرية أو نفي السينما التقليدية بالكامل، من أجل صنع سينما أخري تختلف جذريا عن السينما السائدة، فالشروط التي تفرضها السوق عليهم تجعلهم باستمرار يتأرجحون في طموحهم الفني، بين التمرد على السينما السائدة، وبين الخضوع لبعض قوالبها وأنماطها المفروضة فرضا والتي بدونها يصعب كثيرا اختراق السوق.

وفيلم “سارق الفرح” (1995) هو الفيلم الروائي الطويل الخامس لداود عبد السيد بعد “الصعاليك” و”البحث عن سيد مرزوق” و”الكيت كات” و”أحلام صغيرة”.

وإذا كان أكثر هذه الأفلام تحقيقا للنجاح التجاري هو فيلم “الكيت كات” الذي نجح فيه داود عبد السيد في تقديم شكل شعبي لسينما لا تخضع بالضرورة لـ “الحبكة” بقدر ما يقوم البناء الفني فيها على تراكم التفاصيل وعلى البراعة في رسم العلاقات بين الشخصيات، فقد جسد “البحث عن سيد مرزوق” طموحه إلى تجاوز السينما السائدة، بل تجاهلها تماما، سواء من خلال تحطيم الشكل التقليدي، أو اللعب بالمكان وتحميله أبعادا جديدة. وكان بالتالي يخاطب الذهن أكثر مما يثير المشاعر. وربما كان هذا هو سبب عدم وصوله للجمهور.

بين هذين الفيلمين يقف “الصعاليك” بواقعيته الصارمة، وتعدد مستوياته، واستخدامه الشكل التقليدي وتوظيفه توظيفا معاكسا، لتقديم رؤية تحليلية قوية لمجتمع الانفتاح الاقتصادي في مصر. أما “أرض الأحلام” فيعتمد في تجسيد فكرته البسيطة، على ممثلة كبيرة ونجمة بارزة هي فاتن حمامة.

تتفق هذه الأفلام في اهتمام مخرجها الكبير بالشريحة السفلى من الطبقة الوسطى في مصر، قيمها وأفكارها وتناقضاتها والتحولات التي طرأت عليها في ظل المتغيرات السياسية والاجتماعية.

وفي “سارق الفرح” يتركز اهتمام داود ـ وهو الذي كتب سيناريو فيلمه كما يفعل عادة، على الطبقة التي تقف في ذيل السلم الاجتماعي في مصر. أو بالأحرى، شريحة المهمشين، فهم أبطال الفيلم ومركز اهتمامه الدرامي.

“سارق الفرح” مقتبس عن قصة قصيرة للكاتب خيري شلبي، غير أن داود عبد السيد ترك لنفسه الحرية الكاملة في إضافة ما يراه من شخصيات لا وجود لها في القصة الأصلية كما أجرة بعض التعديلات على ملامح شخصيات القصة بغرض إبرازها دراميا.

كان “سارق الفرح” مغامرة فنية في مسيرة داود، فهو الأضخم من الناحية الإنتاجية منذ أول أفلامه، وقد شُيد له ديكور طبيعي عبارة عن حي كامل على جبل المقطم في مواجهة قلعة محمد علي مباشرة، ودار تصوير الفيلم في معظمه داخل ذلك الديكور الطبيعي، كما كان الفيلم هو الأطول من ناحية زمن العرض (ساعتان و45 دقيقة) وكان دواد يريده أن يصبح عملا ملحميا استعراضيا غنائيا، ففيه الي جانب التمثيل، الاستعراضات الفردية الراقصة، والأغاني التي تؤديها الراقصةـ الممثلة لوسي.

صحيح أن داود عبد السيد كان مشغولا بتصوير عالم الفقراء والمطحونين من الشرائح الهامشية التي تعيش على هامش مجتمع قاهرة التسعينيات بقيمه الجديدة وفروقه الاجتماعية الهائلة، لكنه لم يكن في الحقيقة مشغولا كثيرا بموضوع التناقضات الطبقية، بقدر ما كان مهتما بالتوقف أمام الأحلام والطموحات والصراعات الصغيرة في حياة تلك الشخصيات الهامشية. هؤلاء الذين يندفعون وراء أحلامهم الصغيرة المشروعة، يسرقون الحب، ويخطفون لحظات الفرح الصغيرة، وينتهون نهاية لا يستحقونها، هم الذين يشكلون العمود الفقري لفيلم “سارق الفرح”.

حب وأحزان

يصف داود عبد السيد فيلمه بأنه “قصة حب تنتهي نهاية سعيدة” غير أن المتأمل لهذه القصة يجد أنها تخفي تحت جلدها الكثير من الأشواك والأحزان، وتختزن الكثير من الآلام.

نعم هناك الفتاة الحلوة “أحلام” (تقوم بالدور لوسي) التي تحلم بأن تتزوج فتى الحي الوسيم “عوض” الذي لا يفعل شيئا تقريبا، فهو تارة بائع متجول وتارة أخري مساعد لميكانيكي، وفي معظم الأحوال، عاطل لا يفعل شيئا. لكن هناك من الناحية الأخرى “شطة” ذلك العائد من الخليج بالثروة وثقافة “الكاسيت”، يستلقي طوال النهار، يكفيه أن يشاهد ساقي فتاة تعبر الحي لكي يهرع الى أمه يلح عليها أن تخطبها له. وهو يريد الآن أن يختطف “أحلام” من حبيبها الفقير.

من ناحية أخرى هناك “بيومي” والد الفتاة، منادي السيارات الفقير الطيب الذي لا يرغب في المقامرة بمستقبل ابنته. انه يعرف ما بين أحلام وعوض من حب يسخر منه أهل الحارة ويترقبون نهايته، غير أن الرجل يريد أن يرى بداية النهاية لذلك الضياع الذي يعيش فيه “عوض” مكتفيا بالقفز فوق أسوار الواقع، متحايلا على العيش، مستعينا على مرارة الحياة من حوله بالأحلام والتعلق بأوهام الحظ والنصيب.

بيومي يعد والدة “شطة” بأن يبت في الأمر خلال يومين أو ثلاثة، وينتشر الخبر في الحارة كلها الى أن يصل الى سمع “عوض” بالطبع عن طريق صديقه المخلص “عنتر”، فيجن جنونه ويتصور أن “أحلام” استسلمت أخيرا لمغريات الحياة. الا يملك “شطة” بيتا مبنيا بالطوب الأحمر وجهاز تليفزيون ملون؟

حذاء مطر

لكن الفتاة مظلومة، فهي لا تستطيع أن تهجر عوض، لكن أبيها يريده أن يتحرك ويعتمد على نفسه في كسب عيشه. ولكن كيف وهو لا يتمتع بأي موهبة يمكن أن توفر له دخلا جيدا، كشقيقه “مطر” الطبال، الذي رزقه الله براقصة من راقصات الملاهي في شارع الهرم، اكتشفت “مواهبه” في دق الطبل فضمته الى فرقتها. وأصبح مطر هذا مدعاة لحسد الكثيرين من شباب الحي، فهو يعود بين حين وآخر بصحبة أصدقائه الوجهاء الذين يرتدون أفخر الثياب، يحرص على استعراض الأحذية الثمينة التي يقتنيها. فهو يرى أن أهم ما يميز العازف في الفرق الموسيقية خاصة قارع الطبل، هو حذائه، وهو يشرح لأخيه عوض الأمر بقوله إن الطبال هو عنوان الراقصة، وهو الذي يجلس في مكان بارز من الفرقة، ولا يجلس إلا واضعا ساقا على ساق ليسند الطبلة في متناول يديه، لذا فالحذاء هو أبرز ما فيه اذ هو ممدود على الدوام في وجوه المتفرجين. لكن والد أحلام يشترط على عوض تدبير مبلغ مائة وخمسين جنيها على وجه السرعة بغرض شراء “شبكة” العروس إذا كان حقا يريده أن يمنحه ابنته “أحلام”. فماذا يفعل؟

يسطو على حجرة شقيقه في الليل ويستولي على الحذاء الإيطالي الجديد الذي قال له مطر أن ثمنه يتجاوز المائة جنيه، لكنه يضطر الى بيعه بثلاثين جنيها لأول مشتر.

هنا يدخلنا الفيلم الي فرعين يحاول السيناريو من خلالهما رسم ملامح السقوط أمام الهامشيين في قاهرة التسعينات.

هناك من ناحية “نوال” (عبلة كامل) الغانية التي عادت لتوها من بيروت بعد أن قضت سنوات هناك شهدت خلالها ما شهدت من مآس، لكنها كأي غانية حرب، استطاعت أن تجمع مبلغا تصورت ان بوسعها البدء به في مصر. لكن لصوص الطريق يستولون عليه، وينكلون بها. وهي مضطرة رغما عنها لمواصلة العمل. تلقيها المصادفات في التل ليلا بصحبة زبون سرعان ما يلقي بها الى قارعة الطريق لكي يتلقفها طيب القلب الشهم “عوض”. تدعوه لاصطحابها في غزواتها الليلية، وينجذب هو الى الفكرة تحت وطأة الرغبة في تدبير المبلغ المطلوب. لقد دفعته الحاجة الملحة الى العمل بالقوادة.

تتعرض أحلام بدورها لإغراءات حلاق النساء الذي يقطن في بيت فاخر على الطرف الآخر من التل.. من جبل المقطم. فهذا النموذج الانفتاحي (نسبة الى عصر سياسة الانفتاح الاقتصادي التي دشنها الرئيس السادات في منتصف السبعينات) يسعى بشتى الطرق الى دفع أحلام في طريق الرذيلة. وتكاد هي أن تسقط بالفعل في غمرة اندفاعها لتدبير مبلغ تساعد به عوض على انجاز المهمة.

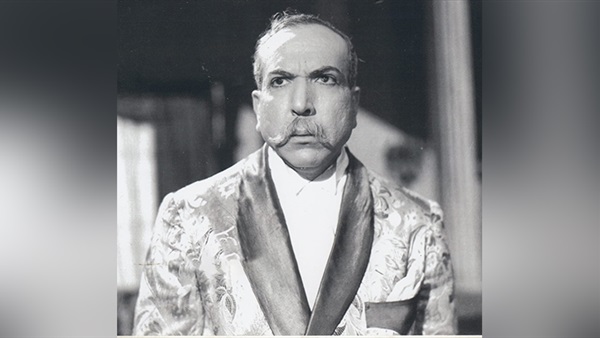

الشخصية المحورية التي نشاهد من خلالها الأحداث كلها هي شخصية “القرداتي” السابق “ركبة” (يقوم بأدائها ببراعة مدهشة الممثل الكبير حسن حسني). هذا الرجل الذي اعتزل الدوران على الأحياء السفلية من المدينة مع القرد، لتقديم عرض حي لكيفية السيطرة على القرد عن طريق دقات آلة “الرق”، واقع أيضا في غرام شقيقة “أحلام” الصغيرة الحلوة “رمانة”. لكن رمانة لا تدري شيئا عن العاشق الولهان بل ولا تستطيع أن تتخيل أن ذلك الرجل الذي في عمر أبيها، يريدها لنفسه. ومن ناحية أخرى، يدرك «ركبة» أن غرامه يستحيل أن يكتمل ويتحقق، فتزداد معاناته أكثر ويشتعل عذابه عن بعد.

تتشابك مصائر الشخصيات وتتقاطع وتنتهي نهايات درامية يختلط فيها الحزن بالفرح وتلك هي سمة الواقع.

ينجو عوض بمعجزة من بطش اللصوص الذين يستولون على ما جمعه من مال لكن أحلام تنقذه بما دبرته كم مال بطريقتها. ويوافق بيومي أخيرا على زواج أحلام من عوض بل يكشف أيضا عن شهامة عندما يكمل بماله المبلغ المطلوب لشراء المصوغات الذهبية للعروس. يستشيط “شطة” غضبا من انتهاء لكنه يتجه بنظره تحو ساقي فتاة أخرى تعبر الحارة ثم يسارع الى أمه كي ما تطلب له يدها.

أحزان ركبة

أما “ركبة” فانه يكتفي بوحدته الليلية المفضلة يناجي فيها القمر وحيدا. لكن ضجة العرس تجذبه الى مشاهدة معشوقته الحسناء ترقص وسط نساء الحفل. وعن طريق الرق الذي اشتهر بالعزف عليه، يتداخل لمناجاة حبيبته على طريقته الخاصة، فيستلفت أنظارها. انه الحوار الأول الحقيقي بينهما عن طريق الإيقاع.

هذا المشهد هو أحد أكثر المشاهد ابتكارا في الفيلم، وفيه يجسد داود عبد السيد قدرته ليس فقط كمخرج يريد أن يلخص بالحركة والإيقاع وتبادل النظرات والتعبير من خلال الأداء التمثيلي الرفيع، نشوء علاقة عاطفية جاءت بمثابة تحقيق لحلم مستحيل في لحظة تألق تجتمع فيها كل عناصر الطبيعة لدرجة انفطار قلب ركبة المسكين الذي لم يقو على تحمل الصدمة فيسقط من فرط النشوة من أعلى التل.

يعتمد “سارق الفرح” على سيناريو يسعى الى تكثيف الملامح المميزة لشخوصه الهامشيين أكثر مما يهتم بالحبكة الدرامية وتعقيداتها. وعلى الرغم من المبالغة الكاريكاتورية أحيانا في رسم ملامح البعض مثل شخصية “عنتر” صديق البطل صاحب القفشات والتعليقات الساخرة المرحة التي لا تعبأ بما يكمن في الواقع من قبح ومأساوية، الا أن الفيلم عموما يتميز بواقعية مشاهدة وأحداثه وعلاقاته والنظرة العميقة لمخرجه الذي يرى الحزن في طيات الفرح، دون أن يكون مغرقا في الرومانسية، ودون أن يجد نفسه مضطرا الى استخدام الرموز الساذجة والثقيلة.

ربما يعيب الفيلم طوله المفرط وعدم انسجام أغانيه ورقصاته مع البيئة الشعبية الفقيرة التي تدور فيها أحداثه، كما تعيبه بعض الاستطرادات في بدايته ونحن نتعرف على الشخصيات في الحي من خلال شخصية “ركبة”، ثم في تصوير خضوع “عوض” للغيبيات الخرافية ولجوئه الى جدار ضريح الولي يطلب منه أن يساعده في الحصول على ما يرغب وما ينتج عن ذلك مرة بعد أخرى من مفارقة طريفة، كأن تسقط جرة فوق رأسه أو تمطر السماء فجأة فيتصور هو أنها العلامة التي ينتظرها!

وقد يعيب الفيلم أيضا ضعف مستوى أداء ماجد المصري في دور عوض، رغم كل الحيوية التي أدت بها لوسي دورها أمامه، إلا أن الفيلم من ناحية الأداء التمثيلي هو بالدرجة الأولى فيلم عبلة كامل في دور الغانية “نوال” التي تمضغ الحسرة والألم بسرعة لكي تواصل الابتسام على أمل العثور على من ينقذها من ذلك الطريق. انه أفضل أداء لدور الغانية في السينما المصرية.

ويتميز الفيلم بالديكور المناسب تماما لأغراض الفيلم فوق سفح أحد تلال جبل المقطم، وهو الديكور الذي صممه مهندس الديكور الموهوب أنسي أبو سيف وراعى فيه مطابقة الواقع من ناحية وإتاحته الفرصة كاملة أمام مدير التصوير طارق التلمساني لكي يبدع بالكاميرا سواء في اختيار الزوايا أو الإضاءة المناسبة للصورة مبتعدا عن الإبهار الشكلي مقتربا في بعض المشاهد من مستوي الإضاءة في أعظم أعمال السينما العالمية وخصوصا مشهد مناجاة حسن حسني لنفسه فوق التل قبيل سقوطه.