فيلم “الست”: البحث عن التطابق لا يؤدي دائما إلى نتائج مرضية

مراجعة نقدية من منظور النوع الفيلمي

المهدي شبو

المذيعة: ما الانطباع الذي تكوَّن لديك عن أم كلثوم عندما دعتك إلى منزلها للاتفاق على أول عمل يجمعكما؟

بليغ حمدي: أحسست أنني أقف أمام فلاحة مصرية بسيطة.

ينتمي فيلم “الست” لمروان حامد إلى جنس سينمائي يعرف بأفلام السير Biopic، وهو نوع يهدف عادة إلى رواية حياة شخصية حقيقية، أو تسليط الضوء على جزء لافت من مسارها سواء كانت هذه الشخصية مشهورة أم مغمورة. ويعتمد هذا الجنس الفيلمي على أحداث واقعية تُدمَج بعناصر تخييلية ودرامية، بما يتيح بناء سرد مشوّق قادر على شدّ انتباه المتفرّج. وفي السواد الأعظم من الأعمال، اختارت السينما وجوها تاريخية وثقافية لتروي قصتها.

منذ فيلم ” إعدام ماري، ملكة الأسكتلنديين” لويليام هايـس 1895 أول أفلام هذه النوعية إلى اليوم، ظلت أفلام السير نوعا هشا محفوفا بالمخاطر بالنسبة إلى صناع السينما؛ مثيرة للجدل الذي يصاحبها خلال مرحلتي الإعداد والعرض، وفي غالب الحالات، تنزوي هذه الأعمال إلى غياهب النسيان فلا يتذكرها إلا المهوسون بالشخصية صاحبة السيرة. يقول الباحث السينمائي الأكاديمي الأمريكي دينيس بينغهام أن أفلام السير “لا تتمتع بأي من أمجاد سينما النوع، لكنها تخضع لكلّ إكراهاتها”.

ومع ذلك ينبغي الاعتراف بأن السينما، قدمت تحفا خالدة من هذا النوعية مثل: ” أماديوس” لميلوش فورمان عن الموسيقار العالمي موزارت، و”لورانس العرب” لدافيد لين عن قصة الضابط البريطاني الذي غير خريطة الشرق العربي بعد انهيار الإمبراطورية العثمانية، وفيلم “غاندي” لريتشارد أتنبره عن ملحمة محرر الهند المهاتما غاندي.

لا يمكن لأي دراسة تطمح إلى تقديم قراءة نقدية منضبطة لفيلم “الست” أن تعتمد الأدوات التفكيكية نفسها المستعملة في تحليل باقي الأجناس السينمائية، بل يتعيّن عليها استحضار المعايير التي استقرّ عليها صنّاع السينما عالميًا في إنجاز أفلام السِّير. وانطلاقًا من ذلك، آثرنا أن تظلّ دراستنا منضبطة لهذا الإطار المرجعي.

المقطع الافتتاحي

لا يمكن للعارف بمسار أم كلثوم، إلا أن يشيد باختيار حفلة الأولمبيا بباريس مقطعا افتتاحيا للفيلم، لأن هذه الحفلة كانت بالفعل التتويج الملحمي لمسار عمر كامل بالنسبة لهذه السيدة، يكفي أن يعرف قارئ هذه الدراسة، أنها نالت أكبر أجر (كاشي) يناله فنان من الأولمبيا حتى ذلك التاريخ باعتراف برونو كوكاتريس مدير هذه الصالة حينها، ويكفي أن يعرف أيضا أن الصحافة العالمية قارنت بين وقوفها على هذا المسرح بوقوف سابقاتها من الأساطير كماريا كلاس وإيلا فيتزجيرالد ونينا سيمون وغيرهن.

رصد الفيلم كل امكانياته لهذا المشهد بنحو ذكرني بمشهد الانزال على شاطئ النورماندي في فيلم ” يجب انقاد الجندي ريان” لستيفن سبيلبرج ؛ إذ رفع سقف التوقعات إلى مستوى عال للغاية، ما جعل المشاهد اللاحقة تنخفض إيقاعا ضمن البناء العام للفيلم وتكون دون انتظارات المشاهد.

ومع كل الإشادة بهذا المشهد والاحترافية العالية في تنفيذه والمدعومة بالمونتاج الذي يحبس الأنفاس، أرى أن أسجل ملاحظات على هذا الجزء. من الجميل أن تصور ازدحام شديد في حركة المرور بباريس للتعبير عن الاقبال الشديد على حفلة الأولمبيا، لكن من النظرة النمطية حول باريس أن تصور ولو – بالذكاء الاصطناعي- الطريق الرابطة بين ميدان المسلة المصرية وجادة الشانزليزيه، بينما يعلم كل العارفين بجغرافية باريس أن صالة الأولمبيا، تتواجد في شارع فرعي أصغر هو الكابوسين بالقرب من دار الأوبرا.

كنت أنتظر أن يكون الذي يعطي تصريح السلك الديبلوماسي العربي بباريس، هو عبد المنعم النجار سفير جمهورية مصر بباريس حينها، لأنه كان بحق منسق الزيارة والمعهود إليه من جمال عبد الناصر برعايتها، إلا أن الجمهور يفاجئ بأن المصرح هو سفير المملكة العربية السعودية، بالطبع لن يغيب عن فطنة المتفرج أن هيئة الترفيه هي الممول الرئيسي في الإنتاج، وتبقى مجاملة المملكة هنا مقبولة إلى حد ما.

قد أتفهم إدراج حادثة السقوط الشهيرة ضمن الأحداث، لأنها من التوابل والبهارات التي يلجأ إليها صناع أفلام السير، لكن ما لا أستصيغه أن يجعلها المؤلف منطلقا للتداعي عبر تقنية الفلاش باك. فما المنطق الذي يجعل حادثا عرضيا لا يدوم سوى ثوانٍ سببا في استعادة شريط حياة كاملة؟ ألم يكن مجرد وقوف «الست» أمام جمهور هذه القاعة الأسطورية، لحظة رفع الستار في ذلك المشهد الملحمي، كافيا لإطلاق سيل الذكريات، فتستحضر- وهي في وضعية تُجسّد ذروة مجدها- مسارها منذ أولى درجات السلم وصولًا إلى قمة المجد؟

إن ما نعلمه – نحن متابعي سيرة أم كلثوم – أن السيدة كانت في غاية الامتعاض من تلك الحادثة، ومن الشاب الجزائري المخمور الذي تسبّب فيها، إلى درجة أنها أخذت تعهدا من محمد مردجي المصور الوحيد الذي التقط جميع مشاهد حادثة السقوط بعدم نشر هذه الصور، وقايضته بمنحه جلسات تصوير أسفرت عن بعضٍ من أجمل الصور الملوّنة التي التُقطت لها..

وقع الفيلم في خطأ تاريخي، إذ من المعلوم أن أم كلثوم أحيت حفلتين في باريس سنة 1967؛ كانت الأولى بتاريخ 13 نوفمبر 1967، وشهدت حضورا رسميا وازنا وكبيرًا، فيما جاءت الحفلة الثانية تعويضية بتاريخ 15 نونبر 1967، ولم تكن بنفس الزخم الذي ميّز الحفلة الأولى. وخلال هذه الحفلة الثانية وقعت حادثة السقوط الشهيرة خلافا لما جاء في الفيلم الذي أدرج الحادثة ضمن أحداث الحفلة الأولى. وقد وقعت بالضبط أثناء أداء السيدة لكوبليه “هل رأى الحب سكارى مثلنا” من قصيدة “الأطلال”، وليس “انت عمري” كما ورد في الفيلم، وهو ما يقودنا إلى المبحث التالي.

الفيصل بين التاريخي والتخيلي في سير المشاهير

منذ أن ظهرت أفلام سير المشاهير أثير النقاش حول حدود حق التصرف في الحقيقة التاريخية داخل هذا النوع من الأعمال، وقد انتهى النقّاد وصنّاع الأفلام أنفسهم إلى معيار يمكن اعتباره منضبطًا؛ فحين نؤرخ لشخصية تاريخية قديمة لم توثق حياتها بما يكفي ، يصبح من المشروع إدراج أحداث أو شخصيات متخيلة في السيناريو ، غير أن هذا الهامش من الحرية لا يكون مقبولا عند تناول سيرة شخصية معاصرة وثقت تفاصيل حياتها الدقيقة، كما هو الحال مع السيدة أم كلثوم، التي نكاد نعرف عنها كل شيء، حتى كلبها الذي ظهر في الفيلم والذي خصه أحمد فؤاد نجم بقصيدته الشهيرة ” كلب الست”. لذا يصبح التحرك داخل هامش التاريخ الموثق أمرا ضروريا خاصة إذا علمنا أنّ عددا كبيرا من المشاهدين باتوا يتلقّون التاريخ من خلال هذه الأعمال.

وقع الفيلم في مجموعة من الأخطاء المجانبة التاريخ سنرصدها تباعا.

لم يكن متعهد الحفلات المعلم صديق (أدى دوره محمد عبده) هو من أقنع الشيخ إبراهيم البلتاجي بترك قريته والقدوم إلى القاهرة، وإنما الملحن الشيخ زكريا أحمد الذي تناول طعام العشاء في بيت أم كلثوم، وكان مما قُدّم له يومها أوزة، وظل يتندر لما دخل معها في نزاع قضائي حول حقوقه المالية بأنه ليس مدينا لهذه السيدة سوى يأوزة طماي الزهايرة زمان!

تعرف أحمد رامي على أم كلثوم عام 1924 في حديقة الأزبكية بالقاهرة، وليس في قصر أحد الباشوات الأرستقراطيين كما ورد في الفيلم؛ فالرجل كان ينتمي إلى الطبقة المتوسطة، ولم يكن سوى موظف بسيط بدار الكتب، ولم يكن من روّاد قصور الباشوات، وما كان له أن يدخلها بسبب وضعه الاجتماعي. وبالطبع، نُدرك أن الدافع وراء هذا الدمج غير المنطقي هو رغبة السيناريست في اختزال الأحداث.

عندما قدمت أم كلثوم إلى القاهرة، وكانت لا تزال ترتدي الجبة والعقال، كان ما تردده هي قصائد في مدح الرسول، بينما جعلها صناع الفيلم تغني ” أفديه إن حفظ الهوى أو ضيعه ” و”وحقك أنت المنى والطلب” ثم “الصب تفضحه عيونه”، وكلها أعمال من مرحلة لاحقة جاءت بعد لقائها بملحنها الأول الشيخ أبو العلا محمد.

نأتي إلى تسويق أسطوانة “إن كنت أسامح وأنسى الأسية”، وقد سجلت بالمناسبة للشركة الإنجليزية غرامافون عام 1928، وليس لشركة بيضافون لمالكها اللبناني بطرس بيضا كما ورد خطأ في الفيلم. وقد نتفهّم رغبة صُنّاع العمل في إدخال شخصية لبنانية تتحدث باللهجة الشامية، غير أنّه كان بالإمكان استبدالها بشخصية خواجة أجنبي ينطق العربية بلهجة مصرية مكسّرة، وتحقيق النتيجة الدرامية نفسها دون الوقوع في هذا الخطأ التاريخي، كما في الاتفاق على نسبة من الأرباح عوضا عن المبلغ الجزافي؛ إذ تؤكّد المعطيات التاريخية أنّ شركة “غرامافون” اقترحت على أم كلثوم تقاضي نسبة من الأرباح، غير أنّها أصرت على الحصول على أجرها كاملا عند توقيع العقد. وكانت النتيجة أن بيعت من الأسطوانة قرابة مليون نسخة، وهو ما ترتّب عنه ضياع مبلغ يُقدَّر بنحو ثمانين ألف جنيه على أم كلثوم، ولكم أن تعدوا المبلغ بقيمة الجنيه الذهب اليوم، وأعتقد أن السيناريست أخطأ حين حرف هذه الحقيقة، إذ أن المحافظة عليها كانت ستبرز أم كلثوم بعقلية الفلاحة التي تفضل “عصفورا في اليد خير من عشرة على الشجرة”.

في إطار الرغبة في الدمج والاختزال لا ندري لماذا أصر السيناريست على أن تتواجد أم كلثوم بمقر الإذاعة لحظة اذاعة بيان ثورة يوليو 1952، فالمعلوم أنّ البيان أُذيع في الساعة السابعة والنصف صباحًا، أي قبل مواعيد التسجيل بوقت طويل. كما نعلم أنّ الموسم الفني لأم كلثوم كان يبدأ في أكتوبر وينتهي في مايو، وأنها اعتادت في أواخر يوليو، أن تكون في مصيفها برأس البر أو بالإسكندرية. فهل تشفع الرغبة في اختزال الأحداث – مرة أخرى- في القفز على المنطق قبل التاريخ؟

وممّا يصعب استساغته في الفيلم ما نُسب إلى أم كلثوم من قولٍ حين طلب منها ابن شقيقتها ومدير أعمالها إصدار بيان تأييد للثورة، إذ تساءلت عمّا قد يقوله الناس عنها وهي التي غنّت للملك فاروق. والحقيقة أنّ هذا الموقف يخالف الوقائع الثابتة؛ فأم كلثوم أدّت ما مجموعه تسع عشرة أغنية للملك فاروق، من بينها أربع عشرة قطعة تحمل اسمه صراحة، حتى عُرفت هذه الأعمال في أدبيات الإذاعة المصرية بـ” الفاروقيّات”.

وعقب قيام الثورة، اصطحبت الصحفيين إلى مبنى الإذاعة، وأشرفت بنفسها على إتلاف البكرات التي تضمّ تلك التسجيلات. ولسنا هنا بصدد الحكم عمّا إذا كان هذا الفعل قد تمّ بمبادرة شخصية منها أم بإيحاء من ضباط يوليو.

رغم استعانة الفيلم- كما يظهر في جنريك الختام- بخبيرين في المراجعة التاريخية، فإنّه وقع في عددٍ غير قليل من الأخطاء الفنية والموسيقية والتاريخية، كان في إمكان كاتب السيناريو أحمد مراد تفاديها لو لجأ إلى مراجعة كبار الباحثين المتخصصين في سيرة أم كلثوم في مصر، من أمثال الدكتور محمد الباز، والدكتور صالح عبد الفتاح، والمهندس كمال عزمي، وغيرهم.

عن كاستينغ أفلام سير المشاهير مرة أخرى

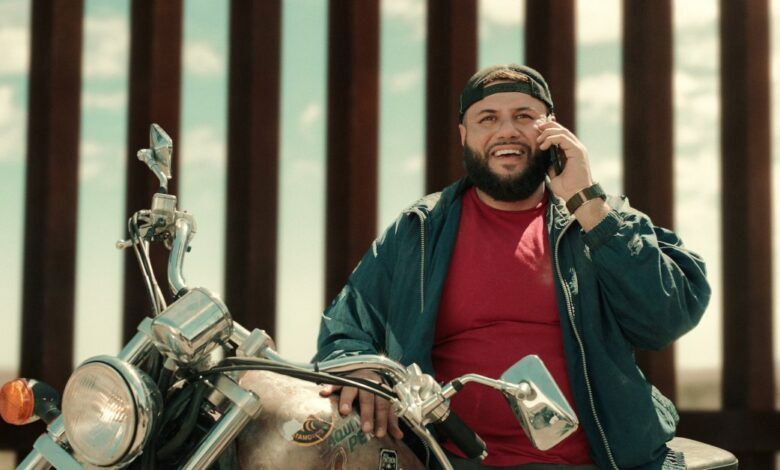

لم يكن الهجوم الذي تعرضت له منى زكي التي جسدت دور أم كلثوم مفاجئا لمن يعرفون هذا الجنس السينمائي، ذلك أن البحث عن التشابه بين الممثل والشخصية حد التطابق هي ظاهرة عالمية خصوصا حين يكون المُجسد شخصية فنية معروفة لها جمهورها المتيم. يكفي أن نذكر هنا بالهجوم الشديد الذي تعرضت زوي سالدانا، التي اختيرت لتجسيد نينا سيمون في فيلم السيرة ” نينا ” الصادر سنة 2016، حيث استنكر عشاق هذه المغنية عدم الشبه بينها وبين المغنية الأسطورية، سواء من حيث لون البشرة الذي اعتُبر فاتحًا أكثر من اللازم، أو شكل الأنف الذي بدا أنحف مما هو عليه لدى نينا سيمون.

لكن دعونا نذكر بأساليب التشخيص في أفلام سير المشاهير، وهي في الغالب لا تخرج عن أسلوبين. ففي الأسلوب الأول، يسعى صناع الأفلام إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من المطابقة بين الممثّل والشخصية، من خلال التركيز على نبرات الصوت واللكنة والتعابير والحركات، على أن يُستكمل ما ينقص بالأزياء والماكياج وأحيانا بالأطراف الاصطناعية، وهذه هي مدرسة أحمد زكي في مصر ونموذجها الأبرز هو فيلم ” أيام السادات” لمحمد خان.

إن البحث عن التطابق لا يؤدي دائما إلى نتائج مرضية، ويكفي أن نذكر بمسلسل ” العندليب “، فرغم اسناد البطولة إلى شادي شامل وهو شبيه بعبد الحليم حافظ، انتقد كثيرون العمل لأن الشبيه لم يكن ممثلا محترفا ولم يستطع أن يحمل العمل.

في الأسلوب الثاني، لا يسعى للممثل إلى أن يصبح نسخة من البطل، ولكنه يحاول من خلال دراسته للدور، ومن خلال اطلاعه على السير الذاتية أو الغيرية المكتوبة عن الشخصية ومن المقابلات السمعية والبصرية، أن يتعرف على الشخصية، ويقدم روحها من خلال التقمص. والأمثلة كثيرة، يكفي أن نذكر منها أن أنطوني هوبكنز لم يكن شبيها لنيكسون، لكنه قدم روح الشخصية في فيلم ” نيكسون ” لأوليفر ستون بعيداً عن مجرد التقليد الشكلي ولقي إشادة نقدية واسعة. ماريون كوتيار كانت كامرأة أجمل بكثير من إديث بياف، ولكنها قدمت في فيلم أوليفييه داهان الذي عرض في فرنسا باسم “الصبية” وفي باقي العالم بعنوان “الحياة الوردية” أداء وُصف بأنه أحد أعظم عروض التمثيل في تاريخ السينما، بدليل أنها نالت عنه جائزة الأوسكار كأفضل ممثلة وجائزة الغولدن غلوب، وجائزة البافتا (BAFTA)، وجائزة سيزار الفرنسية.

لن أعقد مقارنة بين منى زكي وفردوس عبد الحميد وصابرين، لأنهن كلهن لا يشبهن أم كلثوم بطريقة أو بأخرى، ولكن كل واحدة منهن قدمت الشخصية بطريقتها الخاصة. وعلى العموم، ودون أن أدخل في التفاصيل وحتى لا أبخس الممثلة حقها، أقول إنها أجادت في مواضع ولم توفق في أخرى. لم تقدم نبرة صوت أم كلثوم، لكنها أجادت كممثلة حين لم تكن تتحدث، ومشهد الانبهار بأجواء القاهرة عند النزول من القطار تفوقت فيه على نفسها.

قدّم سيد رجب في دور الشيخ إبراهيم البلتاجي أداءً جميلًا، أضفى من خلاله نكهة مختلفة عمّا قدّمه الفنان القدير حسن حسني في الدور نفسه ضمن مسلسل أم كلثوم. وكعادته، أحسن استثمار إحدى أبرز نقاط قوّته، وهي القدرة العالية على التعبير بالعينين.

قدم أحمد خالد صالح في دور الشيخ خالد شقيق أم كلثوم أداء حياديا. ولا أدري إن كان ذلك محض مصادفة أم اختيارًا واعيًا منه، باعتباره يجسّد «شخصية الظل» في حياة أم كلثوم؛ فالذين كتبوا عن سيرة أم كلثوم قالوا إنه عاش طول عمره في ظل شقيقته رغم أن والده كان يراهن عليه ليصنع منه منشدا كبيرا.

عمرو سعد بدا مقنعا في دور جمال عبد الناصر، وساعدته زوايا التصوير بالأبيض والأسود في أن يبدو أقرب إلى الشخصية المحفوظة عن ظهر قلب.

لا يعدم محمد فراج الموهبة لتقديم دور الشاعر أحمد رامي رغم البعد الفسيولوجي الكبير بينهما، غير أن السيناريست والمخرج قيّداه ضمن إطار بعيد عن حقيقة الشخصية؛ إذ بدا أرستقراطيًا أكثر من اللازم، شديد الأناقة، متماهيا مع الموضة، وهو ما لا ينسجم مع الواقع التاريخي لرامي. ويُؤخَذ على الفيلم كذلك تقليص مساحة حضوره الحواري، رغم أنه كان أستاذ أم كلثوم ومستشارها الثقافي لأكثر من خمسين سنة.

حاول تامر نبيل أن يقدم شخصية محمد القصبجي، وكان يقلد حركات عينيه الحائرتين من وراء نظارته الطبية كما كان يبدو في حفلات أم كلثوم، غير أنّ السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل وعى تامر عمق الشخصية التي قدمها، وأنه يجسد شخصية أحد عباقرة التلحين في الموسيقى العربية المعاصرة؟

لا يمكن التوقّف عند جميع الأدوار، ولا سيّما ضيوف الشرف وباقي الشخصيات الثانوية. وعلى العموم، حين تقارن بين من جسّدوا بعض هذه الشخصيات في هذا الفيلم، وبين من قدّموا الأدوار نفسها في فيلم محمد فاضل ومسلسل إنعام محمد، فإنك تظلم هؤلاء الممثلين الشباب، فحين تقارن بين دور أحمد رامي، الذي أداه محمود ياسين في فيلم “كوكب الشرق”، وكمال أبورية في مسلسل ” أم كلثوم”، فإن المقارنة لن تكون في صالح محمد فراج. نفس الشيء بالنسبة لتامر نبيل حين يقارن في دور القصبجي مع أحمد راتب في مسلسل”أم كلثوم” أو حتى مع أحمد صيام في فيلم “كوكب الشرق”.

قد يعتقد البعض أن أفلام السير تشكل مقصلة للممثل، غير أن العكس هو المشهود؛ إذ يُعد هذا الجنس الفيلمي «ملك الجوائز»، بعدما أتاح لـ 12 ممثلًا و11 ممثلة بالفوز بجوائز الأوسكار لأفضل أداء.

المغيبون الكبار: صناع مجد أم كلثوم

لا يختلف اثنان على أن أم كلثوم صوت كبير وجبار، لكن هذا الصوت بنى مجده على أكتاف ملحنيه، ولعل أكبر ما يمكن أن يسجل على كتابة المؤلف أحمد مراد هو حجب هؤلاء الملحنين العظام، رغم أدوارهم الحاسمة في الدفع بها إلى النجومية. والحقيقة أن لهم أدوارهم في مسار أحداث الفيلم وسنبين ذلك فيما بعد.

لا يعقل أن تظهر شخصية ثانوية في مسار أم كلثوم مثل الصحفي محمد التابعي، ويغيب أكبر صناع مجدها وهو رياض السنباطي. ومن الناحية الدرامية، كان من الضروري أن يحضر في الأحداث على الأقل أربعة ملحّنين محوريين هم: الشيخ زكريا أحمد ورياض السنباطي، لأنهما كانا يعاملانها بكبرياء وبالندية على خلاف القصبجي ورامي اللذين كانا يتدللان لها عسى أن يحظيا بحبها، وكان يمكن استثمار هذا في تطوير الخط الدرامي في الفيلم.

محمد عبد الوهاب كانت الست ترفضه لأنه كان منافسها الوحيد، وقد استمر هذا الرفض منذ أن عرض عليهما طلعت حرب التعاون إلى أن فرضه عليهما جمال عبد الناصر لأسباب سياسية وإعلامية ليس هنا مجال الاسهاب فيها. بليغ حمدي استدعته أم كلثوم في لحظة وجودية عميقة، حين رأت أن جمهور الشباب المتحلق حول عبد الحليم حافظ ابتعد عنها. ولو رجع أحمد مراد إلى المتخصصين في فن أم كلثوم لأدرك هذه الحقائق وأغنى قصته وعبرها الفيلم.

ننتقل إلى العازفين، ونقف عند مفارقة عجيبة؛ وهي أن العازف الوحيد الذي سُلّط عليه الضوء هو عازف الناي سيد سالم رغم أنه لا يقف أمام العازفين الكبار في فرقة السيدة أم كلثوم أمثال أحمد الحفناوي عازف الكمان ومحمد عبده صالح عازف القانون وغيرهم، لكن الظاهر أن فيديو لهذا العازف حقق الترند على مواقع التواصل الاجتماعي كان له الأثر في هذا التفضيل، ما يفتح أمامنا التساؤل حول دور هذه المواقع في توجيه السينما مستقبلا؟

هل نفذ الفيلم إلى عمق الجنس الفيلمي؟

لم تكن أفلام سير المشاهير يوما مجرد مشاهد تمثيلية تُصوَّر على نحوٍ تسجيلي لتقدم في فيلم، بل ينبغي للعمل ان يبرز مفتاح الشخصية وعمقها الإنساني.

من خلال ما يصلني من منشورات على فيسبوك، حاولتُ رصد كيفية تلقّي المشاهدين- على اختلاف خلفياتهم الثقافية وتخصّصاتهم- لهذا الجانب من الفيلم. فقد ذهب بعضهم إلى أنّ الفيلم جسّد تمرّد أم كلثوم على الرجال، بدءًا من الأب وصولًا إلى سواه، بينما بلغ الأمر بآخرين إلى تقديم السيدة في صورة زعيمة نسوية (فيمينست). وأسهب كثيرون في الحديث عن إحساس الوحدة الذي لازمها رغم شهرتها الجارفة. وركز آخرون على المرض وتأثيره النفسي، وانصرف قسم آخر إلى ربط مأساتها بحياتها العاطفية وفشل قصص حبها.

والحقيقة أن الفيلم لامس أغلب هذه الجوانب من بعيد، من دون أن يتعمّق في التأثيرات البليغة لكلٍّ منها أو يُركّز على أحدها تحديدًا، بحكم طبيعة هذا الجنس الفيلمي؛ إذ كان مطلوبا من السيناريو اختزال اثنتين وسبعين سنة في ساعتين ونصف هي مدة الفيلم.

يقول الباحث السينمائي الأكاديمي الأمريكي دينيس بينغهام إن «أفلام السِّير التي تتناول النساء طُبِعت بأساطير المعاناة والاضطهاد والفشل»، فهل كانت السيدة أم كلثوم كذلك في الحياة؟

لتعميق الإحساس بالوحدة، أدرج الفيلم في سياق الأحداث حادثة بسيطة لم تكن بالتهويل الذي أتت به، وهي حادثة سرقة فيلا أم كلثوم ضمن سلسلة من السرقات طالت مساكن بعض المشاهير في القاهرة، ومفارقة الفيلم هي أن سارق أم كلثوم صار أهم من الشيخ زكريا والسنباطي وعبد الوهاب وبليغ!

لم تعان أم كلثوم يوما من الوحدة بالشكل الذي يعرفه عموم الناس، فإلى جانب أنها سيدة مجتمع، كانت طيلة حياتها محاطة بعائلتها؛ في الأول بوالديها وشقيقها الشيخ خالد، ثم من بعدهم ابني شقيقتها؛ سعدية والمهندس محمد الدسوقي الذي جسد دوره في الفيلم الممثل أحمد رضوان.

لم يكن الزواج عائقا لأم كلثوم، لأنها وضعت فنها دائما في المقدمة قبل أي ارتباط عاطفي وهو اختيار تحملت جميع عقباته باستثناء عدم تمكنها من معانقة الإحساس بالأمومة والذي ظل عقدة حياتها، وظهر من حبها الجارف للأطفال.

قبل أمراض الكلى في ختام حياتها، لم يكن مرض الغدة الدرقية مقلقا وتعافت منه في أوائل الخمسينيات بعد رحلة علاج في الولايات المتحدة الأمريكية.

لعل ما يمكن أن يؤخذ على الفيلم أنه ظل وفيا لنهج أفلام السير في السينما العربية التي تقدم شخصياتها بشكل مثالي درءا للاصطدام بكل الحساسيات على اختلافها، وفي هذا لم يخرج الفيلم عن نهج فيلم محمد فاضل ومسلسل إنعام محمد علي في تقديم أم كلثوم في صورة مثالية تكاد تبلغ حدّ الكمال، مع أنّ السيدة- كغيرها من البشر- كانت لها عيوبها ونزواتها وأخطاؤها، فالجميع يعلم كيف عاقبت الموسيقار محمد القصبجي لأنه راهن على غريمتها أسمهان فرفضت جميع الألحان التي عرضها عليها حتى أفقدته ثقته بنفسه فاعتزل التلحين ورضي أن يبقى عوادا في فرقتها، ويعلم الجميع كيف ألبت دوائر القرار على عبد الحليم حافظ لمجرد أنه انتقد إطالتها في الغناء في حفلة أعياد الثورة 1964، وكيف جعلت فريد الأطرش يهرول من الجيزة إلى الزمالك حاملا عوده ويقطع المشوار عشرات المرات على أمل أن تغني له رغم أنها تعلم في قرارة نفسها أنها لن تأخذ منه لحنا.

يحكي أحمد فؤاد نجم على سبيل التندر، أنها لما قرأت قصيدته أو بالأحرى زجله ” كلب الست” صاحت “ح أخرب بيته “، ليرد عليها أحد أصدقائها الصحفيين مازحًا: ” ده صايع وما لوش بيت أصلا”.

في مقابل النهج العربي، كانت أفلام السير في الغرب تبرز كل أخطاء الشخصيات وكل لحظات ضعفها الإنساني، وقد لمسنا ذلك في أفلام عن شارلي شابلن وايرول فلينت ومارلين مونرو وغيرهم.

ملاحظات عن باقي الجوانب الفنية الأخرى

من ناحية الإنتاج، لا يمكن للمُنصف إلا أن يسجل بأن الفيلم كبير، وصُرف عليه بسخاء، وهو ما يؤكد بالملموس أن سينما سير المشاهير لا يمكن أن ندخلها بالسينما الفقيرة محدودة التكلفة.

لا يمكن في إطار الانصاف أيضا، إلا أن ننوه بعمل خبراء المكياج والديكور والإكسسورات الذين وفقوا في نقل أجواء المرحلة، كذلك-وإن بدرجة أقل- بعمل فريق الملابس، رغم بعض الهَنات التي سجلناها ولاسيما الخلط بين بعض توجهات الموضة اليوم ونظيراتها في أربعينيات وخمسينيات القرن الماضي (بِذلات أحمد رامي نموذجا).

وفي سياق بناء هذه الأجواء، كنتُ أتمنّى لو أفصح مروان حامد عمّا إذا كانت بعض المشاهد قد وُلِّدت بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، مع الكشف الصريح عن مواضع استخدامها.

كان المونتاج موفقا، إذ نجح في رفع إيقاع الفيلم ومنعه من السقوط في الملل الذي يلازم غالبية أفلام السِّير. كما جاءت الراكورات في غاية الدقة والتوفيق، وبلغ المونتاج ذروته في نقل أجواء حفلة الأولمبيا، حيث استطاع أن يحبس أنفاس المتفرّج.

كنت أنتظر من هشام نزيه أن يتعامل مع الموسيقى بذكاء الموسيقار عمار الشريعي، فحين أسندوا إليه موسيقى مسلسل “أم كلثوم”، أعلن أنه لن يؤلف موسيقى خاصة وأصلية للعمل، ولكنه سيعيد توزيع مقاطع من أعمال ملحنيها العظام، كما كان يفعل خبير الموسيقى التصويرية في السينما المصرية زمان أندريا رايدر، فجاءت الموسيقى قمة في الإبداع، لأنها كانت في كل لحظة تذكر بأم كلثوم، بخلاف فيلم ” الست” الذي مرت فيه الموسيقى ذات النفس الغربي الخالية من ثلاثة أرباع التون عابرة متنافرة مع شخصية الست المغرقة في الشرقية، ومرت كثير من مقاطعها دون أن ينتبه إليها المشاهد. وكان أجمل ما في الفيلم حين كانت أغاني أم كلثوم تقطع الصمت لتدخل المتفرج في أجواء السلطنة الكلثومية الأثيرة عند عشاقها، لكن مع الأسف اقتصرت هذه المقاطع على ألحان بعينها، ولو أن المؤلّف والمخرج استعانا بمستشارين فنيين-من طراز من سبق ذكرهم- لدلّوهما، في كل مشهد، على ما يوازيه نظما وغناء في أعمالها.

أضحى التناوب بين الأبيض والأسود والألوان تقنية مألوفة، حتى في بعض الأفلام الروائية المتخيلة، وقد وفق مروان حامد في المزاوجة بينهما، ولاسيما حين خص بعض المشاهد البعيدة في ذاكرة الست – التي بُني السرد على تذكرها، باللون الأبيض والأسود، لكن ما لم أحبذه هو الخلط في الفيلم الروائي بين الألوان والوثائق الأرشيفية بالأبيض والأسود، وهي ممارسة لم يعد يلجأ إليها صناع أفلام السير في العالم، إذ ينبغي أن تحسم؛ هل تصنع فيلما تخيليا عن السيرة أو فيلما تسجيليا بمشاهد تمثيلية مصورة؟

من حيث البناء المشهدي La mise en scène خاصة والإخراج عامة، قدم مروان حامد فيلما مصنوعا باحترافية كبيرة تقترب من الصنعة الهوليوودية، فهو فيلم خال من العيوب التقنية التي تمنع أفلامنا من التنافس في المهرجانات السينمائية الكبرى، وما شدني إلى العمل أنه تجربة بصرية متفردة تخرج عما اعتدناه في الأفلام العربية من طغيان القصة والحوار على باقي المنجز السينمائي.

رغم كل ما بسطناه في هذا التحليل، يبقى الفيلم نقلة نوعية في كيفية تنفيذ أعمال سير المشاهير التي ظهر بالملموس أنها لا تحتاج إلى مجرد النوايا الحسنة بل إلى الإمكانات المادية المعتبرة التي تليق بهذا الجنس الفيلمي المكلف، وكل ما انتقدناه لا ينتقص من قيمة العمل، فَقَدرُ النقد أن يُقرّع القطار حين يدخل المحطة متأخرا، أما حين يحترم الوقت، فلا حاجة إلى الإشادة بقيامه بواجبه.

* كاتب من المغرب