فلسفة الفيلم (2)

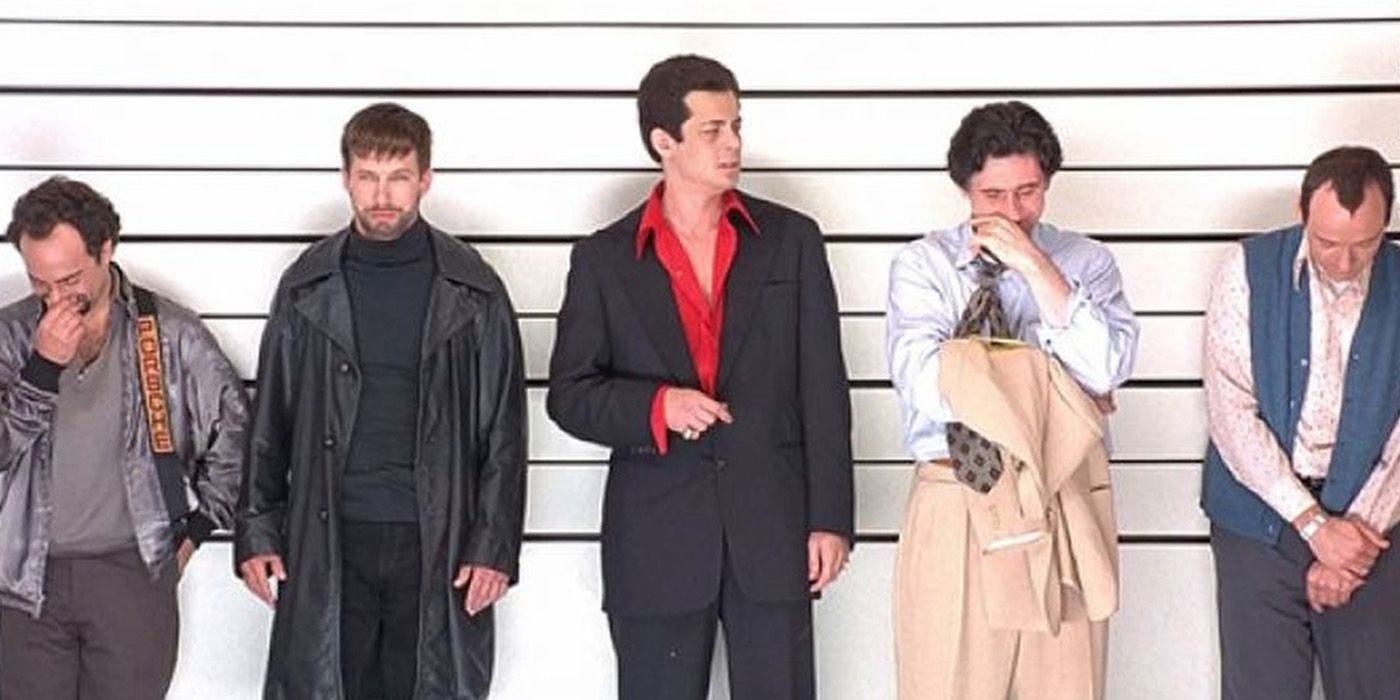

لقطة من فيلم "المشتبه بهم المعتادون"

لقطة من فيلم "المشتبه بهم المعتادون"

توماس وارتنبرج

نشرت في 18 أغسطس 2004 في “موسوعة ستانفورد الفلسفية”

5-السرد السينمائي

الأفلام الخيالية تحكي قصصًا. وعلى عكس الوسائط الأدبية مثل الروايات، فإنهم يفعلون ذلك باستخدام الصور والصوت، بما في ذلك الكلمات والموسيقى. ومن الواضح أن بعض الأفلام لها رواة. هؤلاء الرواة هم في العادة رواة شخصيات، رواة هم شخصيات داخل العالم الخيالي للفيلم. إنهم يخبروننا بقصص الفيلم، ومن المفترض أنهم يظهرون لنا الصور التي نراها. ومع ذلك، في بعض الأحيان، يقدم لنا التعليق الصوتي رؤية موضوعية ظاهريًا لموقف الشخصيات، كما لو كانت ناشئة عن خارج عالم الفيلم. بالإضافة إلى ذلك، هناك أفلام الخيال، وهي أفلام تحكي قصصًا، ولكن ليس هناك وكيل واضح يقوم بسردها.

وقد أدت هذه الحقائق إلى إثارة عدد من الألغاز حول السرد السينمائي والتي ناقشها فلاسفة الفيلم. (انظر تشاتمان (1990) وجوت (2004).) إن إحدى القضايا المركزية التي كانت موضع جدل بين الفلاسفة هي السرد غير الموثوق.

هناك أفلام يرى فيها الجمهور أن راوي الشخصية في الفيلم لديه رؤية محدودة أو مضللة لعالم الفيلم. ومن الأمثلة على ذلك فيلم “رسالة من امرأة مجهولة” (1948) للمخرج ماكس أوفولس، وهو الفيلم الذي ناقشه عدد من الفلاسفة المختلفين. يتكون الجزء الأكبر من الفيلم من تعليق صوتي لليزا بيرندل، المرأة المجهولة التي يحمل الفيلم اسمها، والتي تتلو كلمات الرسالة التي أرسلتها إلى حبيبها، ماكس براند، قبل وفاتها بفترة وجيزة. يصل الجمهور إلى رؤية أن ليزا لديها رؤية مشوهة للأحداث التي ترويها، ويظهر ذلك بوضوح في سوء تقديرها لشخصية براند. وهذا يثير التساؤل حول كيف يمكن للجمهور أن يعرف أن وجهة نظر ليزا مشوهة، حيث أن ما نسمعه ونراه هو ما ترويه (أو تظهره). وقد زعم جورج ويلسون (1986) أن السرديات غير الموثوقة مثل هذه تتطلب وجود راوي ضمني للفيلم، في حين زعم جريجوري كوري (1995) أن وجود صانع أفلام ضمني يكفي. لقد أصبح هذا السؤال ذا أهمية كبيرة مع تزايد شعبية أساليب صناعة الأفلام التي تنطوي على سرد غير موثوق. وقد أثار فيلم “المشتبه بهم المعتادون” (The Usual Suspects) للمخرج برايان سينجر، موجة من الأفلام التي كان راويوها غير موثوقين بطريقة أو بأخرى.

هناك قضية ذات صلة بالسرد كانت محور نقاش وهي ما إذا كانت جميع الأفلام تحتوي على رواة، بما في ذلك تلك التي لا تحتوي على رواة صريحين.

في البداية، قيل إن فكرة السرد بدون راوي لا معنى لها، وأن السرد يتطلب وجود وكيل يقوم بالسرد، وهو راوي الفيلم. في الحالات التي لم يكن فيها رواة صريحون، كان لا بد من وضع راوٍ ضمني لفهم كيفية وصول المشاهدين إلى العالم الخيالي للفيلم. ورد المعارضون بأن الراوي بمعنى الوكيل الذي أعطى جمهور الفيلم إمكانية الوصول إلى العالم الخيالي للفيلم يمكن أن يكون صانع الفيلم، وبالتالي لم تكن هناك حاجة إلى طرح مثل هذا الكيان المشكوك فيه باعتباره راويًا ضمنيًا للفيلم.

ولكن هناك مشكلة أعمق فيما يتصل بسرد الأفلام تتعلق بما يسمى “أطروحة الرؤية المتخيلة” (ويلسون 1997). وفقًا لهذه الأطروحة، يتخيل مشاهدو أفلام الخيال السائدة أنهم ينظرون إلى عالم القصة ويرون أجزاء من الحدث السردي من سلسلة من وجهات النظر البصرية المحددة.

في نسختها التقليدية، يتم أخذ المشاهدين إلى تخيل شاشة الفيلم باعتبارها نوعًا من النافذة التي تسمح لهم بمشاهدة تطور القصة على “الجانب الآخر”. ومع ذلك، من الصعب أن يفسر هذا الرأي ما يتم تخيله عندما تتحرك الكاميرا، على سبيل المثال، أو يكون هناك تعديل على لقطة تتضمن منظورًا مختلفًا للمشهد، وما إلى ذلك. ونتيجة لذلك، تم اقتراح وجهة نظر بديلة، وهي أن المشاهدين يتخيلون أنفسهم يشاهدون صورًا متحركة تم الحصول عليها فوتوغرافيًا، بطريقة غير محددة، من داخل العالم الخيالي نفسه. لكن هذا الموقف يواجه مشاكل، لأنه عادة ما يكون جزءًا من خيال الفيلم أنه لا توجد كاميرا موجودة في الفضاء الخيالي للسرد.

إن النقاش الناتج يدور حول ما إذا كان ينبغي رفض أطروحة الرؤية المتخيلة باعتبارها غير متماسكة أو ما إذا كان من الممكن تطوير نسخة مقبولة من هذه الأطروحة. ويظل الفلاسفة منقسمين بشكل حاد بشأن هذه القضية الأساسية. وهكذا يظل موضوع السرد السينمائي موضوعًا للنقاش والبحث الفلسفي المكثف. وتظل المحاولات المختلفة لتفسير طبيعتها موضع نقاش ساخن.

ومع تزايد شعبية الأساليب الجديدة والمعقدة لسرد الأفلام، فمن المرجح أن يستمر موضوع سرد الأفلام في تلقي اهتمام الفلاسفة وعلماء الجمال.

6. الفيلم والمجتمع

إن أفضل طريقة لفهم الابتكارات التي أدخلها الفلاسفة على فهمنا لكيفية ارتباط الأفلام بالمجتمع هي أن ننظر إلى وجهة النظر التي كانت سائدة في نظرية الفيلم قبل بضع سنوات. وبحسب هذا الرأي، فإن الأفلام السردية الشعبية ــ وخاصة تلك التي تنتجها “هوليوود”، وهو مصطلح يشير إلى صناعة الترفيه الموجودة في هوليوود بولاية كاليفورنيا، ولكنه يشمل أيضا الأفلام السردية الشعبية المنتجة على نموذج مماثل ــ تدعم حتما القمع الاجتماعي من خلال إنكار وجوده بطريقة أو بأخرى.

وقد تم اعتبار مثل هذه الأفلام مجرد قصص خيالية تستغل الطابع الواقعي للوسيلة لتقديم تلك القصص الخيالية وكأنها صور دقيقة للواقع. وبهذه الطريقة، تم إخفاء الطابع الفعلي للهيمنة الاجتماعية التي يفترضها هذا الرأي المتفشي في المجتمع المعاصر لصالح صورة وردية لواقع الوجود الاجتماعي الإنساني.

وكجزء من حجتهم، ذهب منظرو الأفلام هؤلاء إلى ما هو أبعد من فحص الأفلام الفردية ذاتها، وزعموا أن البنية ذاتها للفيلم السردي تعمل على المساعدة في الحفاظ على الهيمنة الاجتماعية. ومن وجهة النظر هذه، فإن التغلب على السرد نفسه أمر ضروري لكي تكون الأفلام تقدمية بشكل حقيقي.

وفي مواجهة هذه النظرة السلبية لعلاقة الفيلم بالمجتمع، زعم فلاسفة الفيلم أن الأفلام الشعبية لا تحتاج إلى دعم الهيمنة الاجتماعية، بل يمكنها حتى أن تعبر عن المواقف النقدية الاجتماعية. وفي طرح هذه الحجة، قاموا بتصحيح ميل نظرية الفيلم إلى إصدار تعميمات واسعة النطاق حول العلاقة بين الفيلم والمجتمع، وهي تعميمات لا تستند إلى تحليل دقيق للأفلام الفردية. وبدلاً من ذلك، ركزوا على تقديم تفسيرات مفصلة للأفلام تُظهر كيف تقدم رواياتهم انتقادات لمختلف الممارسات والمؤسسات الاجتماعية. الطبقة، والعرق، والجنس، والتوجه الجنسي هي من بين المجالات الاجتماعية المختلفة التي رأى فلاسفة الفيلم أن الأفلام فيها تقدم تدخلات اجتماعية واعية ونقدية في المناقشات العامة.

ومن الأمثلة المثيرة للاهتمام للأفلام التي تتطور فيها مواقف سياسية لا تدعم أنماط الهيمنة الاجتماعية القائمة فحسب، تلك التي تتضمن أزواجاً من أعراق مختلفة.

في عام 1967، أنتج ستانلي كرامر فيلم “خمن من سيأتي للعشاء”، وهو يحقق في مدى معقولية التكامل العنصري كحل لمشاكل العنصرية ضد السود في أميركا من خلال تصوير المشاكل التي يواجهها زوجان من أعراق مختلفة.

وبعد مرور ما يقرب من 25 عامًا، يطرح فيلم “حمى الغابة” Jungle Fever للمخرج سبايك لي حججًا ضد الأجندة السياسية للفيلم السابق، مستخدمًا مرة أخرى زوجين من أعراق مختلفة يواجهان العنصرية. ولكن هذه المرة، يؤكد الفيلم أن العنصرية المتشددة للأميركيين البيض تقوض التكامل باعتباره علاجاً لجميع أمراض هذا المجتمع العنصري (وارتنبرج 1999).

وتستخدم العديد من الأفلام الأخرى هذه الشخصية الروائية للتحقيق في جوانب أخرى من العنصرية وإمكانيات التغلب عليها. وعلى نحو مماثل، نظر الفلاسفة خارج هوليوود إلى أفلام المخرجين التقدميين مثل جون سايلز، لتوضيح اعتقادهم بأن الأفلام الروائية قادرة على تقديم بيانات سياسية متطورة.

ويُظهِر فيلم مثل “ماتيوان” أنه يتضمن تحقيقًا متطورًا في العلاقة بين الطبقة والعرق كمواقع للهيمنة الاجتماعية. وبوجه عام، يمكننا القول إن الفلاسفة قاوموا الإدانة المتجانسة للأفلام باعتبارها رجعية اجتماعيا، واستكشفوا الوسائل المختلفة التي استخدمها صناع الأفلام لتقديم وجهات نظر نقدية حول مجالات الاهتمام الاجتماعي. ورغم أنهم لم يتجاهلوا الطرق التي تعمل بها السرديات الهوليودية القياسية على تقويض الوعي الاجتماعي النقدي، فقد أظهروا أن الفيلم السردي هو وسيلة مهمة للتأمل المجتمعي في القضايا الاجتماعية المهمة في يومنا هذا.

7. الفيلم كفلسفة

منذ أن نفى أفلاطون الشعراء من مدينته المثالية في الجمهورية، أصبح العداء تجاه الفنون متأصلاً في الفلسفة. وإلى حد كبير، يرجع ذلك إلى أن الفلسفة وأشكال الفن المختلفة كانت تعتبر مصادر متنافسة للمعرفة والإيمان. لقد رفض الفلاسفة الحريصون على الحفاظ على احتكار ادعائهم بالحقيقة – الفنون باعتبارها تحاول الاستيلاء على فكرة نقل الحقيقة.

لقد عارض فلاسفة الفيلم هذا الرأي بشكل عام، حيث اعتبروا (الفيلم) مصدرًا للمعرفة، وحتى مساهمًا محتملًا في الفلسفة نفسها. وقد تم التعبير عن هذا الرأي بقوة من قبل ستانلي كافيل، الذي ساعد اهتمامه بفلسفة الفيلم في إشعال شرارة تطوير هذا المجال. بالنسبة لكافيل، فإن الفلسفة تهتم بطبيعتها بالشك والطرق المختلفة التي يمكن من خلالها التغلب عليه. في العديد من كتبه ومقالاته، زعم كافيل أن الفيلم يشترك في هذا الاهتمام مع الفلسفة، ويمكنه حتى أن يقدم رؤى فلسفية خاصة به (كافيل 1981؛ 1996؛ 2004). حتى وقت قريب، كان هناك عدد قليل من المتمسكين بفكرة أن الأفلام يمكن أن تقدم مساهمة فلسفية. (ولكن انظر كوبفر (1999) و فريلاند (2000) للحصول على أمثلة مضادة). ويرجع هذا جزئياً إلى أن ربط كافيل للفيلم بالشك يبدو غير مبرر بشكل كافٍ، في حين أن روايته للشك كخيار حي للفلسفة المعاصرة تستند إلى قراءة شديدة التفرد لتاريخ الفلسفة الحديثة. ومع ذلك، فإن تفسيرات كافيل للقاءات الأفلام الفردية مع الشكوكية مثيرة للاهتمام للغاية وقد أثرت على العديد من الفلاسفة وعلماء السينما بالجدية التي يأخذون بها الفيلم. (على سبيل المثال، انظر Mulhall (2001).)

ولكن هناك الآن نقاش مستمر حول القدرة الفلسفية للفيلم. وعلى النقيض من آراء مثل رأي كافيل، زعم عدد من الفلاسفة أن الأفلام لا يمكن أن يكون لها على الأكثر وظيفة استدلالية أو تربوية فيما يتصل بالفلسفة. وأكد آخرون أن هناك حدودًا واضحة لما يمكن للأفلام تحقيقه فلسفيًا. ويرى كلا النوعين من وجهات النظر، أن الطابع السردي لأفلام الخيال يمنعها من أن تكون فلسفية حقيقية أو تمارس الفلسفة. وقد أشار معارضو وجهة النظر هذه إلى عدد من الطرق المختلفة التي يمكن للأفلام من خلالها أن تتناول الفلسفة. وأهم هذه الأمور هي التجربة الفكرية.

تتضمن التجارب الفكرية سيناريوهات خيالية يُطلب من القراء فيها أن يتخيلوا كيف ستكون الأمور إذا كان الأمر كذا وكذا. ويشير أولئك الذين يعتقدون أن الأفلام يمكن أن تمارس الفلسفة بالفعل إلى أن الأفلام الخيالية يمكن أن تعمل كتجارب فكرية فلسفية وبالتالي فهي مؤهلة لاعتبارها فلسفية (انظر Wartenberg 2007).

وقد تم اقتراح العديد من الأفلام التي يمكن أن تكون قد تناولت الفلسفة، بما في ذلك فيلم The Matrix الذي حقق نجاحاً باهراً عام 1999 من إخراج الأخوين واتشوسكي، وهو الفيلم الذي أثار نقاشاً فلسفياً أكثر من أي فيلم آخر، وفيلم Memento (2000)، وفيلم Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004). وقد بدأ الفلاسفة أيضًا في الاهتمام بنوع من صناعة الأفلام الطليعية المعروفة باسم الأفلام البنيوية. هذه الأفلام تماثل الأفلام التي يطلق عليها ميناليست أي التي تهتم بالحد الأدنى في الفنون الأخرى، وبالتالي تثير السؤال حول ما إذا كانت تجارب حقيقية تسعى إلى إظهار المعايير الضرورية لكي يكون شيء ما فيلمًا. إذا تم قبول هذا الرأي، فيمكن اعتبار هذه الأفلام – ومن الأمثلة على ذلك The Flicker (1995) و Serene Velocity (1970) – بمثابة مساهمة في الفلسفة من خلال تحديد مثل هذه الخصائص الضرورية المفترضة للأفلام.

وقد تم انتقاد هذا الرأي، على الرغم من تبنيه من قبل نويل كارول (انظر كارول وتشوي 2006؛ توماس وارتنبرج 2007)، على أسس مماثلة لتلك المستخدمة لإنكار الإمكانات الفلسفية لأفلام الخيال، وهي أن الأفلام لا يمكنها في الواقع القيام “بالعمل الشاق” للفلسفة. وقد دعا الفلاسفة العاملون في التقليد القاري إلى تقديم سرد أكثر شمولاً لمساهمة الفيلم في الفلسفة. في الواقع، تم تقديم مصطلح “فلسفة الفيلم” للإشارة إلى الشكل الجديد المزعوم للتفلسف الذي يتم في الفيلم. (انظر Sinnerbrink 2011 لمناقشة هذه الفكرة.) وأيا كان الموقف الذي نتخذه إزاء إمكانية وجود “فلسفة سينمائية”، فمن الواضح أن الأهمية الفلسفية للفيلم قد اعترف بها الفلاسفة. حتى أولئك الذين ينكرون أن الأفلام يمكن أن تتناول الفلسفة فعليا، عليهم أن يعترفوا بأن الأفلام توفر للجمهور إمكانية الوصول إلى الأسئلة والقضايا الفلسفية.

والواقع أن نجاح سلسلة الكتب التي تحمل عنوان “الفلسفة وX”، والتي يمكن فيها استبدال أي فيلم أو برنامج تلفزيوني بـX، يشير إلى أن الأفلام تجلب القضايا الفلسفية إلى اهتمام الجماهير العريضة. ولا شك أن هذا يشكل تطوراً صحياً للفلسفة نفسها.

8. الاستنتاجات والتشخيص

لقد أصبحت فلسفة الفيلم مجالًا مهمًا للبحث الفلسفي والجمالي. ركز الفلاسفة على القضايا الجمالية المتعلقة بالفيلم كوسيلة فنية ـ فلسفة الفيلم ـ والأسئلة المتعلقة بالمحتوى الفلسفي للأفلام ـ الأفلام كفلسفة. إن مستوى التعقيد وكمية المساهمات في كلا المجالين يتزايدان باستمرار، حيث أخذ المزيد من الفلاسفة الفيلم على محمل الجد كموضوع للبحث الفلسفي.

ومع استمرار توسع تأثير الفيلم ووسائل الإعلام الرقمية المرتبطة به على حياة البشر، فمن المتوقع أن تصبح فلسفة الفيلم مجالًا أكثر حيوية للبحث الفلسفي. وفي السنوات القادمة، يمكننا أن نتطلع إلى مساهمات جديدة ومبتكرة في هذا المجال المثير من البحث الفلسفي.

- Allen, Richard, and Murray Smith (eds.), 1997. Film Theory and Philosophy, Oxford: Clarendon Press.

- Andersen, Nathan, 2014. Shadow Philosophy: Plato’s Cave and Cinema, Abingdon, UK: Routledge.

- Arnheim, Rudolf, 1957. Film as Art, Berkeley: University of California Press.

- Badiou, Alain, 2013. Film Fables, Cambridge: Polity.

- Bazin, André, 1967 and 1971. What is Cinema?, 2 volumes, Hugh Grey (tr.), Berkeley: University of California Press.

- Bordwell, David, and Nöell Carroll. 1996. Post-Theory: Reconstructing Film Studies, Madison: University of Wisconsin Press.

- Carel, Havi, and Greg Tuck, 2011. New Takes in Film-Philosophy, Basingstoke, UK: Palgrave Macmillan.

- Carroll, Nöel, 1988. Philosophical Problems of Classical Film Theory, Princeton: Princeton University Press.

- –––, 1990. The Philosophy of Horror, or Paradoxes of the Heart, New York: Routledge.

- –––, 1996. Theorizing the Moving Image, Cambridge: Cambridge University Press.

- –––, 2008. The Philosophy of Motion Pictures, Malden, MA: Blackwell.

- Carroll, Nöel and Jinhee Choi, 2005. The Philosophy of Film and Motion Pictures: An Anthology, Malden, MA: Blackwell Publishers.

- Carroll, Nöel, et al., 1998. “Film,” in Encyclopedia of Aesthetics, Michael Kelly (ed.), New York, Oxford: Oxford University Press, Volume 2, 185–206.

- Cavell, Stanley. 1979. The World Viewed: Reflections on the Ontology of Film, enlarged edition, Cambridge, MA: Harvard University Press.

- –––, 1981. Pursuits of Happiness: The Hollywood Comedy of Remarriage, Cambridge: Harvard University Press.

- –––, 1996. Contesting Tears: The Hollywood Melodrama of the Unknown Woman, Chicago: University of Chicago Press.

- –––, 2004. Cities of Words: Pedagogical Letters on a Register of the Moral Life, Cambridge, MA: Harvard University Press.

- Chatman, Seymour, 1990. Coming to Terms: The Rhetoric of Narrative in Fiction and Film, Ithaca, NY: Cornell University Press.

- Cox, Damian, and Michael Levine, 2011. Thinking through Film: Doing Philosophy, Watching Movies, Chichester, UK: Wiley-Blackwell.

- Currie, Gregory, 1995. Image and Mind: Film, Philosophy, and Cognitive Science, Cambridge: Cambridge University Press.

- Eisenstein, Sergei, 1969. Film Form: Essays in Film Theory, New York: Harcourt.

- Falzon, Christopher, 2014. Philosophy Goes to the Movies: An Introduction to Philosophy, 3rd Edition, Abingdon, UK: Routledge.

- Frampton, Daniel, 2006. Filmospohy, London: Wallflower Press.

- Freeland, Cynthia A., and Thomas E. Wartenberg, 1995. Philosophy and Film, New York: Routledge.

- Freeland, Cynthia A., 2000. The Naked and the Undead: Evil and the Appeal of Horror, Boulder: Westview Press.

- Gaut, Berys, 2003. “Film,” in The Oxford Handbook of Aesthetics, Jerrold Levinson (ed.), New York, Oxford: Oxford University Press, 627–643.

- –––, 2004. “The Philosophy of the Movies: Cinematic Narration,” in The Blackwell Guide to Aesthetics, Peter Kivy (ed.), Oxford: Blackwell Publishing, 230–253.

- –––, 2010. A Philosophy of Cinematic Art, Cambridge: Cambridge University Press.

- Jarvie, Ian, 1987. Philosophy of the Film, New York: Routledge & Kegan Paul.

- Krakauer, Siegfried, 1960. Theory of Film: The Redemption of Physical Reality, New York: Oxford University Press.

- Kupfer, Joseph H., 1999. Visions of Virtue in Popular Film, Boulder: Westview Press.

- Litch, Mary, and Amy D. Karofsky, Philosophy Through Film, 3rd Edition, Abingdon, UK: Routledge.

- Livingston, Paisley, 2009. Cinema, Philosophy, Bergman: On Film as Philosophy, Oxford: Oxford University Press.

- Livingston, Paisley, and Carl Plantinga, 2008. The Routledge Companion to Philosophy and Film, Abingdon: UK: Routledge.

- Mulhall, Stephen, 2001. On Film, London: Routledge.

- Münsterberg, Hugo, 1916. The Photoplay: A Psychological Study, New York: D. Appleton and Company.

- Plantinga, Carl, and Grey M. Smith (eds.), 1999. Passionate Views: Film, Cognition, and Emotion, Baltimore: Johns Hopkins University Press.

- Ranciere, Jacques, 2006. Film Fables (Talking Images), London: Bloomsbury Academic.

- Read, Rupert, and Jerry Goodenough, 2005. Film as Philosophy: Essays on Cinema After Wittgenstein and Cavell, London: Palgrave-MacMillan.

- Scruton, Roger, 1981. “Photography and Representation” Critical Inquiry, 7(3): 577–603.

- Sesonske, Alexander, 1974. “Aesthetics of Film, or A Funny Thing Happened on the Way to the Movies,” Journal of Aesthetics and Art Criticism, 33(1): 51–7.

- Singer, Irving, 2010. Cinematic Mythmaking: Philosophy in Film, Cambridge, MA: The MIT Press.

- Sinnerbrink, Robert, 2011. New Philosophies of Film: Thinking Images, London: Continuum.

- –––, 2015, forthcoming. Cinematic Ethics, London: Routledge.

- Smith, Murray, 1995. Engaging Characters: Fiction, Emotion, and the Cinema, Oxford: Clarendon Press.

- –––, 2001. “Film,” The Routledge Companion to Aesthetics, Berys Gaut and Dominic McIver Lopes (eds.), London: Routledge.

- Smith, Murray, and Thomas E. Wartenberg, 2006. Thinking Through Cinema: Film as Philosophy, Malden, MA: Blackwell.

- Tan, Ed S., 1995. Emotion and the Structure of Narrative Film: Film As An Emotion Machine, London: Routledge.

- Thomson-Jones, Kathryn, 2008. Aesthetics and Film, London: Continuum.

- Thomson-Jones, Kathryn (ed.), 2016, forthcoming. Current Controversies in Philosophy of Film, New York: Routledge.

- Walton, Kendall, 1984. “Transparent Pictures: On the Nature of Photographic Realism,” Critical Inquiry, 11: 246–77.

- Wartenberg, Thomas E., 1999. Unlikely Couples: Movie Romance as Social Criticism, Boulder: Westview Press.

- –––, 2007. Thinking On Screen: Film as Philosophy, London: Routledge.

- Wartenberg, Thomas E. and Angela Curran, 2005. The Philosphy of Film: Introductory Text and Readings, Malden, MA: Blackwell Publishers.

- Wilson, George M., 1986. Narration in Light: Studies in Cinematic Point of View, Baltimore: Johns Hopkins Press.

- –––, 1997. “Le Grand Imagier Steps Out: The Primitive Basis of Film Narration,” Philosophical Topics, 25: 295–318.

–––, 2011. Seeing Fictions in Film: The Epistemology of Movies, Oxford: Oxford University Press.