عندما تتفلسف السينما

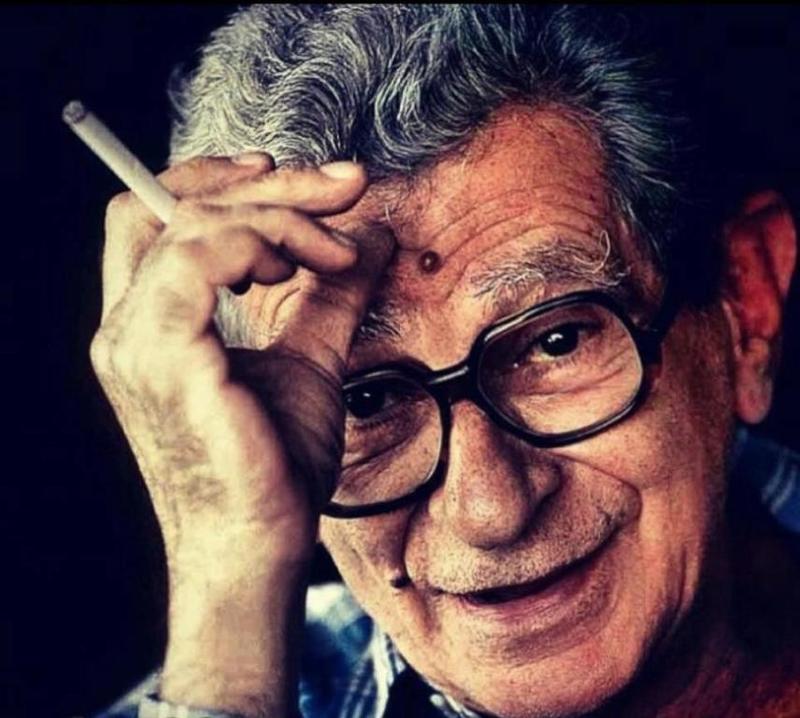

نور الشريف في فيلم "المصير" ليوسف شاهين

نور الشريف في فيلم "المصير" ليوسف شاهين

كيف انتقل «الفن

السينمائي»، عند اكتشاف السينماتوغراف في أواخر القرن التاسع عشر، من اعتباره مجالاً

للترفيه والتسلية «الشعبية» إلى موضوع «جدّي» للتفكير والتأمل والتحليل؟ وما هي

أوجه اللقاء بين السينما بوصفها صناعة وفنّاً، وبين الفلسفة باعتبارها ميداناً

للمعرفة وإنتاج المفاهيم؟

لأوجه اللقاء بين السينما والفلسفة محطَّات واجتهادات ومدارس ومفاهيم.

وفضلاً عن المؤلفات والبحوث التي اهتمت بتاريخ وتقنيات السينما ومخرجيها، نجد

كتباً ومناظرات تتخذ من الفلسفة والسينما موضوعاً لها.

لم ينتظر البحث في هذا الموضوع «جيل دولوز» حتى يتبين للمهتمين بأن السينمائي يفكر في نفس الموضوعات التي ينشغل بها الفيلسوف، اعتماداً على أدوات تقنية ووسائطية مختلفة، وعلى رأسها الصورة السينمائية.

فقد سبق دولوز مَنْ تحدث عن «جوهر السينما»، وعن «أنطولوجيا السينما»، ومَنْ تناول هذا الفن من زاوية سيكولوجية، وسوسيولوجية، بل وهناك مَنْ دافع عن «ميتافيزيقا السينما.. الخ. وهكذا تبيّن أن الفلاسفة يتفاعلون مع السينما بطرقهم الخاصة. يتحدثون عن الأفلام التي يراها الآخرون، لكنهم يجدون فيها ما يستنفر تفكيرهم ويحرك تأويلهم، باحثين عن الدلالات الأخلاقية والسياسية والميتافيزيقية التي تحملها صورة أو متوالية أو شخصية أو مشهداً في هذا الفيلم أو ذاك. وغدت السينما تمتلك إغراء خاصاً من خلال قدرتها على جذب المفكرين والفلاسفة وجعلها موضوعاً للتفكير؛ بل وعثروا في «العُدَّة السينمائية» على التعبير الأجْلى لمفارقات الجوهر والمظهر، والواقع والصورة. ومن ثم اقترحت السينما على الفلسفة إمكانيات كبيرة للاشتغال، بل ووفرت شروط بعض «الاندفاعات» الفكرية بفضل كونها تختزن ما سماها «آندريه بازان» قوة «أنطولوجية» تحتاج إلى الفلسفة لإبراز مكوناتها ودلالاتها وأبعادها.

المحبة المشتركة

قد ينتبه البعض، أيضاً، إلى وجود قاسم مشترك آخر بين الفلسفة والسينما، يتمثل في المحبة. الفلسفة هي محبة الحكمة، والسينما تنتج، حتماً، محبيها. لقاء هذين النمطين من النزوع الفكري والوجودي، والتشابك الذي يحصل بينهما أنتج تجارب فكرية وجمالية في غاية العمق والأهمية، سواء من جانب الفلاسفة الذين اشتغلوا على السينما، أو من جانب السينمائيين الذين تأثروا بفلاسفة.

وهكذا نجد ما يمكن نعته بـ «التمثل الفلسفي للسينما»، كما يسمّيه «دومنيك شاتو»، تأسس هذا التمثل على قضايا أو على أطروحات تتساءل عن السينما بوصفها مجالاً قادراً على إنتاج الأفكار والمفاهيم. وهو ما يفترض تجاوز النظر إلى السينما كوسيلة ترفيه أو مُكون مهم من «مجتمع الفرجة»، والتعامل معها كأثر فني له موقع ومفعول في الثقافة المعاصرة. كما يلتقي المرء مع توجه آخر يقضي بضرورة الانتباه إلى الطرق التي تنحتها السينما بذاتها، أي أن الأمر يتعلق بتساؤل داخلي للسينما بالسينما بوساطة تقنياتها التي لا تكفُّ عن تجديدها، وبالكيفيات المختلفة التي يتم بها إنتاج «الفيلم».

من السينماتوغراف إلى التقنيات الرقمية مسار طويل شهدته السينما في تأطير الأجساد والأمكنة والأزمنة واللغات. وهو ما تطلب من مُنتجيها، في كل مرة، مساءلة أدواتهم وتقنياتهم وتحولات المعاني التي تولدها هذه التقنيات. هناك، أيضاً، زاوية أخرى للنظر إلى علاقة السينما بالفلسفة تتلخص في التعامل مع السينما باعتبارها تجربة فلسفية تستنفر أسئلة من قبيل: كيف نفكر في السينما؟ وإلى أي حد يمكن التفكير معها؟ وما هي مسوغات القول بإمكانية التفكير سينمائياً ما دامت السينما وساطة أو شكلاً فنياً تمتلك المؤهلات التقنية والفكرية لخلق عوالم

ولعل هذا النمط من الأسئلة هو الذي دفع دولوز، في كتابه «الصورة- الحركة»، إلى اعتبار السينما تحوز قدرة إبداعية تعتمد فيها على الحركة والزمان، كما تُحفّز على التفكير. ولا يتعلق الأمر، هنا، بالقيام بمقارنات مع مختلف المنظومات الفلسفية أو اجتراح تصورات للعالم، وإنما بالنظر إلى السينما كأداة للفلسفة. وهو ما يستدعي التفكير في السينما كتجربة فلسفية تمتلك مكانة، وتُنْتج صوراً ووقائع وشخوصاً وعوالم بطرق مختلفة.

فن وجودي

“التمثل الفلسفي للسينما”، وتأمل السينما حول ذاتها ومن

خلال أدواتها، أو السينما باعتبارها تجربة فلسفية، زوايا ثلاثة في النظر والبحث

حول علاقة الفلسفة بالسينما. ونعثر داخل هذه الزوايا على كتابات ومساهمات تنطلق

منها لتفتح آفاقاً متجددة ما دامت السينما تُعلم كيفية النظر، ونستطيع بفضلها

القبض على قوة الصور ونكتشف وجوهاً وحركات ومشاعر وحكايات، كما تُمكننا من الإصغاء

إلى لغات يتفاوت صخبها وصمتها حسب الحساسيات والرؤى والتوجهات. وذلك ما يجعلها

فناً وجودياً بامتياز.

من سقراط (1970) وديكارت (1973) لروبيرتو روسيليني إلى ابن رشد

(المصير 1997) ليوسف شاهين، مروراً بتجارب سينمائية وتلفزيونية أخرى حول فلاسفة في

السينما، مثل الوثائقي الذي خصصه كل من ألكساندر أستريك A. Astruc وميشال كونتا M.

Conta لـ «سارتر من خلال ذاته» (1976)، يتأكد اهتمام السينمائيين المتواصل

بوجوه وبشخصيات بعض الفلاسفة. وإذا كانت هذه العناوين مغامرات سينمائية في

الفلسفة، فإن فيلم «المصير» لشاهين حاول بناء حكاية بقدر ما أبرز فيها عالم

واختيارات و«عقلانية» ابن رشد في الزمن الأندلسي، فإنه جعل منه مناسبة للتبرم من

النزعات الدوغمائية الغارقة في التراث التي تحكم على الوجود والحياة باسم الشرع

والعقيدة، والتي لا تكف في الواقع عن تشويه الإسلام. وكأن ابن رشد، على الرغم من

البناء السيناريستي والسينمائي المُحكم للفيلم، مثّل فرصة أو ذريعة، عند يوسف

شاهين، للتعبير عن تذمره العميق لما آلت إليه صورة الإنسان العربي في العالم،

واستنكاره الواضح للاستغلال «الميكيافيلي» والمتوحّش للدين من طرف الجماعات

الإسلامية الداعية إلى العنف والقتل.

غير أن السلسلة التي أنجزها روبرتو روسيلليني عن «سقراط»، «ديكارت»، و«باسكال» فإنها، وإن حاولت إظهار سقراط في سياق صراعه مع المجتمع الأثيني، أو ديكارت في إطار بروز الحداثة، كما لاحظ ذلك جاك رانسيير، فإن روسيليني غيَّر السيناريو الفلسفي إلى شخصية وجودية، حيث أبرز عمليات عودة الفيلسوف إلى ذاتيته وإلى درجة انخراطه في صراعات زمنه.

ولعل أكثر المحاولات، التي تميزت بمغامرة لم تصل إلى مداها، هي تلك التي تمثلت في قرار إيزنشتاين تحويل نص فكري وفلسفي كثيف، وهو كتاب «رأس المال» لكارل ماركس، إلى فيلم. نفس المآل وقع مع «ألكساندر أستريك» حين أطلق فكرة «الكاميرا- القلم»، لصياغة «خطاب في المنهج» لديكارت سينمائياً. وكان يتصور من خلال هذه الفكرة العثور على أداة تساعد الفنان على التعبير عن كل أنواع الأفكار، الملموسة والمجردة. أداة في منتهى المرونة جديرة بمنافسة الكتابة. وقد سعى «أستريك»، باقتراحه فكرة «الكاميرا- القلم»، إلى تحقيق هدفين اثنين بالنسبة للسينما الجديدة: الأول هو أن تصبح فناً للواقع بشكل مباشر؛ والهدف الثاني هو أن توفر هذه الكتابة للسينمائي إمكانية قول «أنا»، كما هو شأن الروائي أو الشاعر. نفس هذه الفكرة سيعمل «أندريه بازان»على إعادة صياغتها بطريقة مغايرة حين اعتبر أن المخرج يكتب مباشرة للسينما بكيفية تجعل منه «مساوياً للروائي».

الشكل والبنية

ويعتبر «دومنيك شاتو» أن هاتين المحاولتين ــ لإيزنشتاين وأستريك ــ تطرحان، بقوة، مسألة الشكل؛ إذ كيف يمكن أن ترقى السينما إلى مستوى منافسة الكتاب؟ وما هي الطريقة المثلى لجعل النص الفلسفي أساساً للإبداع الفيلمي؟ جواب هذين السينمائيين يظهر من خلال اقتراح إيزنشتاين «الانطلاق من الخطاب إلى التمثل».. واقتراح «أستريك»، على العكس من ذلك، الانطلاق من الواقع إلى التمثل بوساطة الكتابة. وإلى جانب الشكل هناك مشكلة البنية السردية، لأن ترجمة أو تحوير النص إلى سرد أو حكي تطرح قضية أكبر تتمثل في انعدام المطابقة الدلالية للخطاب (النص) مع السرد السينمائي، مع ما يستلزمه الخطاب الفلسفي من برهنة وصرامة بلاغية.

هكذا تبدو فرضية تحويل نص فلسفي إلى فيلم مستحيلة التحقيق، كما ظهر ذلك مع محاولتي «إيزنشتاين» و«أستريك” فضلاً عن أن الأفلام التي تعطي الأولوية للكلام على حساب الصورة كثيراً ما تسقط في الثرثرة. كما هو شأن أعمال «جان ماري ستروب» Jean Marie Straub ودانيال هويلي Danielle Huillet، ومنها فيلم «درس في التاريخ» (1972). نفس الأمر ينطبق على بعض أفلام «إيريك رومر» Eric Rohmer، ومنها «ليلتي عند مود» (1969).

والسؤال الذي يطرح في هذا السياق هو كيف يمكن للسينما، اعتماداً على «عُدَّتها» المعروفة وقواعدها وعلى أهمية تكامل الصورة والصوت فيها، أن تكون «ناطقة من دون أن تسقط في الثرثرة»؟

وهنا تواجه المرء مسألة أخرى أكثر عمقاً تتمثل في معرفة هل تعود القصدية الفلسفية إلى نوع من الفلسفة التطبيقية أو إلى تأمل فلسفي حقيقي؟ وهل اعتبار الفيلم فلسفياً من خلال الموضوع الذي يعالج أم بناء على طريقة معالجته له؟ في هذا السياق يعتبر الفيلسوف «جان لوك نانسي» أن أفلام عبّاس كيروستامي تقدّم «تأمّلاً ميتافيزيقياً» حقيقياً حول الوجود والمكان والإنسان، (J.L. Nancy, L’évidence du film (2001. وقد نستشهد داخل هذه الإشكالية بعدد لا بأس به من السينمائيين، وعلى رأسهم «إنغمار برغمان» في جلّ أفلامه؛ إذ، وعلى الرغم من غلبة المناخات السيكولوجية السوداوية على طريقة كتابته السينمائية، تعالج أفلامه أو تطرح أسئلة وجودية وفلسفية حول الحب والوهم والتمزق والحياة والموت.

من جهة أخرى، كتبت مؤلفات وأطروحات حول موضوع «الفلسفة والسينما» في السنوات الأخيرة، من بينها كتاب “دومينيك شاتو” (2005)، الذي عمل فيه على استعراض أهم التيارات والأفكار التي تندرج ضمن علاقة السينما والفلسفة. إضافة إلى كتب ذات طبيعة فلسفية اتخذت من السينما موضوعاً لها، أو فلاسفة شغلتهم قصة الصورة السينمائية وأدرجوها ضمن تأليفهم الفلسفي العام. وعلى الرغم من التباعد الواضح الذي ميز أغلب فلاسفة النصف الأول للقرن العشرين والظاهرة السينمائية، باستثناء «برغسون» Bergson و«موريس ميرلو بونتي» M.M.Ponty، أو ندرة السينمائيين الذين تصوروا إمكانية معالجة نصوص فلسفية سينمائياً، مثل روسيلليني Rossellini، فإن سنوات السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي شهدت اهتمام عدد من الفلاسفة بالسينما، أمثال «ستانلي كافيل Stanley Cavell، جيل دولوز Gilles Deleuze، وجاك رانسيير Jacques Rancière، وآخرين.

غير أن معالجة أطروحات هؤلاء الفلاسفة تقتضي، في ظنّي، العودة إلى انفتاحات نظرية تأسيسية قبل ذلك. فمفكرون ونقاد وسينمائيون من أمثال «جان ميتري Jean Mitry، وإنزنشتاين Eisenstein، وآندري بازان André Bazin، وكريستيان ميتز Christian Metz، وسيرج داني Serge Daney وجان لوك غودار J.LGodard وأسماء أخرى، يشكلون لحظات فكرية مهدت، بكيفيات مختلفة، لولوج فلاسفة «محترفين» عالم السينما باعتبارها مجالاً إبداعياً يسعف على التفكير في قضايا فلسفية معروضة سينمائياً، كما أنها تنتج فكراً يحتاج إلى إعادة صياغة واستنباط ومناقشة.

“رأس المال” السينمائي

لعل أكثر المحاولات التي تميزت بمغامرة لم تصل إلى مداها، هي تلك التي تمثلت في قرار سيرغي إيزنشتاين تحويل نص فكري وفلسفي كثيف، وهو كتاب «رأس المال» لكارل ماركس، إلى فيلم. نفس المآل وقع مع «ألكساندر أستريك» حين أطلق فكرة «الكاميرا- القلم»، لصياغة «خطاب في المنهج» لديكارت سينمائياً. وكان يتصور من خلال هذه الفكرة العثور على أداة تساعد الفنان على التعبير عن كل أنواع الأفكار، الملموسة والمجردة. أداة في منتهى المرونة جديرة بمنافسة الكتابة. وقد سعى «أستريك»، باقتراحه فكرة «الكاميرا- القلم»، إلى تحقيق هدفين اثنين بالنسبة للسينما الجديدة: الأول هو أن تصبح فنّاً للواقع بشكل مباشر، والهدف الثاني هو أن توفر هذه الكتابة للسينمائي إمكانية قول «أنا»، كما هو شأن الروائي أو الشاعر. نفس هذه الفكرة سيعمل أندريه بازان على إعادة صياغتها بطريقة مغايرة حين اعتبر أن المخرج يكتب مباشرة للسينما بكيفية تجعل منه “مساوياً للروائي”

أستاذ الفلسفة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط