“حياة أو موت” .. مفهوم النُّبل الإنسانيّ

يطلعنا فيلم “حياة أو موت” لمُخرجه كمال الشيخ على حياة أحمد إبراهيم المواطن المصريّ العاديّ الذي يعيش بين مليونَيْنِ ونصف المليون من المواطنين في عام 1954. رحل إلى منطقة “دير النحاس” منذ أيام مع أسرته التي تتألَّف من أمّ (مديحة يسري) وطفلتهما (ضحى أمير). وعند حلول ليلة العيد يذهب أحمد (عماد حمدي) إلى شركته التي تركها لاستحقاقات ماليَّة يُأمِّل منها توفير فستان وحذاء لابنته الصغيرة في العيد غدًا. لكنَّه يُفاجأ بتأخير الأموال إلى ما بعد العيد؛ فيقع في حيرة شديدة، ويُضطرُّ إلى بيع ساعته ليشتري فستانًا رآه.

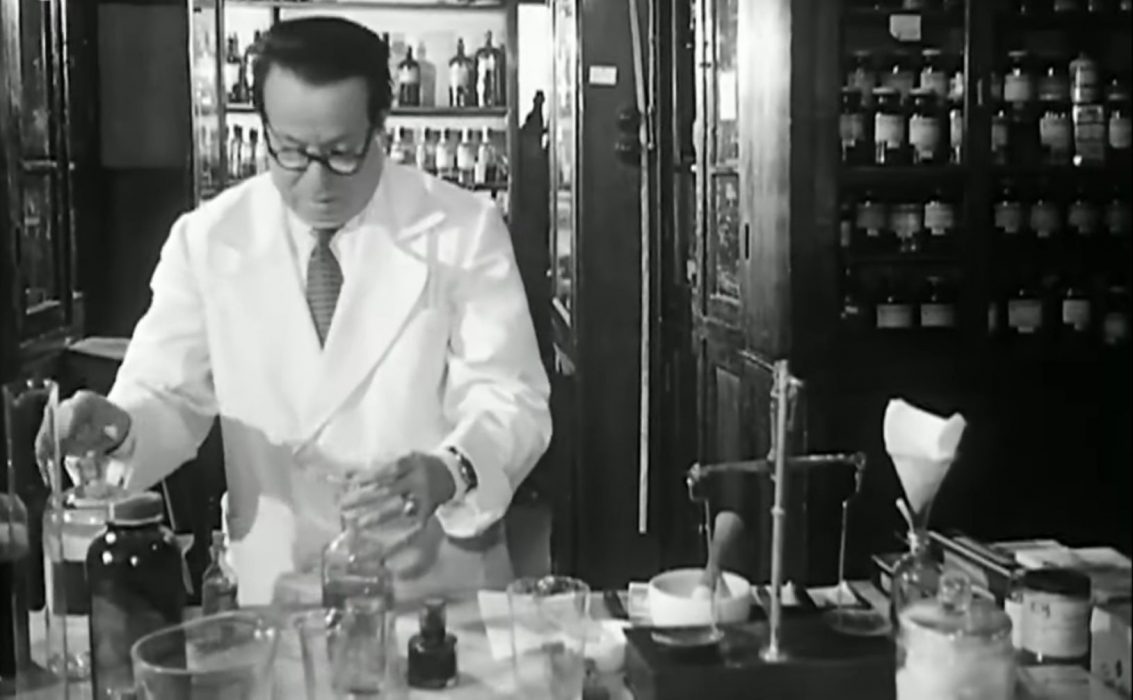

وبعدما وضح أمامنا ضيق الحال الذي تعيش به الأسرة نرى فرحة الابنة بالفستان تقديرًا للموقف. ثمَّ غضبة تطيح بالفرحة وتشتِّت شمل الأسرة لترحل الزوجة. وساعتها يبدأ أحمد في الشعور بمرضه القديم الذي يحتاج لعلاج مُركَّب -كانت كثير من الأدوية تُركَّب في الصيدليَّة وليس الحال كأيامنا- فيُرسل ابنته في طلب هذا الدواء. لنعيش مع أبطال هذا الفيلم قصَّة رحلة مثيرة جدًّا، مليئة بالصعوبات والمُفارقات. قصَّة رحلة حصول على دواء لعلَّها الأشهر في السينما المصريَّة.

استطاع المُؤلِّفان علي الزرقاني وكمال الشيخ صناعة فيلمٍ مُحكَم، ذي دقائق قليلة (115 دقيقة بشارة البداية) لكنَّك تحسُّ أنَّ وقتًا طويلاً قد مرَّ عليك. اعتمد فيه المؤلفانِ على مبدأ المُفارقة وهو المبدأ الرئيس في صناعة الدراما ليُخرجا لنا فيلمًا مصريًّا من تصنيف دراما إثارة. فيلمًا حاول ويحاول الكثيرون في سنواتنا صُنع مثله لكنَّهم لا يفلحون في الغالب لأنَّهم يفتقدون لأحد أهمّ ما اعتمد عليه هذا الفيلم؛ ألا وهو عنصر الأصالة في العمل الفنيّ.

فلننظر إلى هذه القصَّة النابعة من البيئة المصريَّة، المُتفقة معها المُشكَّلَة من عناصر هذا الشعب، المُتصفَة بأخلاقه وطبعه. وكون القصة ومنطلقاتها وخطوط سيرها من البيئة التي يصدر عنها العمل الفنيّ دون إدخال ما ليس منه فيه أو إقحام قيم أو أفكار عليه هذا ما يمسح العمل بمسحة الأصالة، ويجعله عملاً أصيلاً. ولا يقدح في ذلك كون الفيلم متأثِّرًا بموجة “هيتشكوك” التي أعجب بها مخرجه. ففارق بين أصالة العمل وإدارة الصانع غير المُذهبة لهذا العنصر.

ومن أفضل ما صنعه المؤلفان وأتقنه تدعيم مَفاصل الحكاية. وأقصد بمفاصل الحكاية نقاط الارتباط التي تربط أجزاء القصة بخطوطها لتُكوِّن “فيلمًا” أيْ مُنتجًا كاملاً ذا وحدة يؤدي بعضُه إلى بعضه الآخر في تناغُم سيَّال. هذا التدعيم يظهر في التمهيد للمفارقات التي سيكون لها دور فيما بعد، مثل مشهد لقاء الأم وطفلتها بالجارة الذي سيغيِّر مصير القصَّة في الربع الأخير من الفيلم على يد هذه الجارة.

وكذلك دعَّم المؤلفان مفاصل الحكاية بالاهتمام بالدوافع التي تدفع الشخصيَّات في كلِّ مَفرَق فيلميّ طوال أحداثه ومدى اتساق هذه الدوافع في تسيير الحكاية. ومن هذه الدوافع دوافع نفسيَّة ككبرياء الشخصيَّة الأصيلة في إحداث الفراق الأُسريّ، وكنُبل شخصيَّة الصيدليّ (الأستاذ حسين رياض). ومنها دوافع أحداث مثل بحث الشرطة عن مجرم خطير طليق على شخصيَّة حكمدار العاصمة (الأستاذ يوسف وهبي) وبدء اهتمامه بنفسه بالحدث.

حشد المؤلفان الكثير من عناصر التضاد بين الخير والشرّ ليُشكِّلا المفارقة الفيلميَّة البارعة، التي ما زالت تُشبه أفلام “هيتشكوك” – هذه حقيقة وهي حقيقة سائغة لطيفة لا تحتاج إلى إنكار بل إثبات براعة المخرج. وكذلك برع المؤلفان في مواقف السيناريو الجزئيَّة كمشهد القسم حين دخل الصيدلي للإبلاغ في البدء، وغيرها من المشاهد.

وكذلك امتاز حوار الفيلم بالكثير من الحيويَّة والحَرَكيَّة في أداء المعاني حسب كلّ موقف وكلّ شخصيَّة. ولنستمع إلى حوار الحكمدار، وحوار الباعة الجائلين، وحوار الكوَّاء والبوَّاب لنعرف كم أجاد التعبير الحواريّ في إحداث نوع من التنوُّع الفنيّ والإحساس بالواقعيَّة. وكذلك كان للحوار -وحده- دور في لمسات كوميديَّة طفيفة مرَّت على أسماعنا في الفيلم ذي الأحداث القاسية المُتسارعة.

وكان عمل المخرج وتأثيره قويًّا. وليس أدلّ على ذلك من مشاهد البداية؛ حيث الابتداء بالتعليق الصوتيّ الذي مهَّد لكلّ شيء، وحشد تركيز المعنى عند المُشاهد على فكرة الملايين الحاشدة -أقصد المليونَيْن ونصف المليون- وتصارُع الأقدار بينهم جميعًا، وما سيؤدي إليه. ويا لها من براعة في التقاط مَشاهد الشارع الأولى -حتى وصول أحمد إبراهيم إلى منزله- وتصويرها للبيئة وتمهيدها للأحداث.

ولعلَّ براعة المخرج في المونتاج -بحُكم عمله السابق- قد أتاح له رؤية استباقيَّة في تحديد تصوُّر هذه المشاهد. وهنا نتذكر أيضًا لقطة تخيُّل أحمد لطفلته على دُمية العرض في المحلّ. وكذلك علينا التنويه أنَّ التصوير في الشارع الحقيقيّ مغامرة مرهقة حقًّا. وقد استطاع المخرج أنْ يمزج بين مشاهد الشارع الحقيقيّ ومشاهد التصوير داخل الاستوديو الذي يقع فيه بيت “دير النحاس”. ورغم ذلك فقد كان مشهد الاقتتال ومطاردة المجرم الخطير مع الشرطيّ المغمور (رشدي أباظة) عليها الكثير من التعليقات التي تبدو سلبيَّة. لكن في النهاية لا يمكن تحكيمها على عمل كهذا.

وكما امتاز التأليف والإخراج امتاز التمثيل أيضًا؛ وسيحبُّ الناظر أنْ يتأمَّل كيف عبَّر الأستاذ حسين رياض عن مزيج بارع من الأبوَّة والإنسانيَّة والشفقة والتقدير للمواقف. ظهر هذا في تجسيده لشخصيَّة الصيدليّ الذي فقد ابنه من قبل فهو يعرف إحساس الفقد الذي قد ينجم عن فعله، وهو الشخص المتعلِّم الذي يتضح تعليمه من لغته ومن نمط استنتاجه واستنباطه. كذلك يطالعنا تمثيل الأستاذ يوسف وهبي في دور الحكمدار الذي يقدر خطورة مكانته وعمله وخطورة الموقف الذي قد وُضع فيه الصيدليّ المقهور أمامه. وقد ظهر بهيبته وبلُغته الرفيعة وبحركته وجلسته على مكتبه. وكذلك دور الطفلة التي أعطت للمُشاهد مبررات تعاطُف بالغ معها من خلال ما كُتب لها، ومن مظهرها البريء، ومن أدائها في الفيلم.

قد تُحشد كلّ هذه العناصر في مادة فيلميَّة لكنْ لا يكون لها القيمة نفسها التي لفيلم “حياة أو موت”؛ فما الذي أعطاه هذه المكانة؟ ولماذا نفشل في تكرار تجربة كهذه؟ الإجابة واضحة بل هي الأبرز في كلّ البناء الفيلميّ إنَّها “المعاني”. ارتكاز التجربة الفيلميَّة على معنى هو شيء رئيس في أيَّة تجربة تريد التواصل مع مُتلقِّيها؛ خاصَّةً إذا أراد الصانع الوصول لأوسع طبقة من الجماهير. وللأسف يرى كثير من صانعي الأفلام الجماهيريَّة -وليس كلّ- الذين يريدون صناعة تجربة فيلم دراما إثارة التخلِّي عن المعاني والارتكاز على عنصر الإثارة وشدّ الانتباه فقط. فيصنعون أفلامًا تُشاهد لكنْ لا تشاهد مرةً أخرى.

“حياة أو موت” من اسمه نتصوَّر تجربة إنقاذ حياة أحد الأشخاص. ومنه أيضًا نستشفّ المعاني التي يتمحور حولها الفيلم وهي الشعور بالمسئوليَّة، والنُّبل الأخلاقيّ، والسعي من أجل الآخرين. ولعلَّ موقف الصيدليّ هو أصدق أدوات الفيلم في التعبير عن تجربة النُّبل التي في الإنسان. هذا الدرجة التي لا يحتاج فيها الشخص إلى أصل أو نسب ليكون نبيلاً، بل يحتاج إلى إحياء الإنسان بداخله والتحلِّي بالأخلاق الحميدة لينبُل بها، فيقدِّره غيره ويُقدِّر هو غيرَه. أنْ يمدَّ هذه الآلة الجبَّارة التي تسمى “الشعور الإنسانيّ” أو العاطفة بوقود ويعمل على ألَّا تنطفئ من غبار الدنيا وريحها السيِّء. هذا الجهاد الأخلاقيّ للإنسان هو عُمق النُّبل الأخلاقيّ.

يُشعرنا الفيلم بإحساس المسئوليَّة تجاه النَّفس وتجاه الآخرين. مسئوليَّة الأب الذي يحاول جُهده إسعاد ابنته، ومسئوليَّة الابنة في تقدير ظرف الأسرة، ومسئوليَّة الممرضة التي حاولتْ طويلاً الوصول إلى الطبيب عندما قِيَل لها هاتفيًّا أنَّ الأمر خطير يتعلَّق بإنسان، ومسئوليَّة الطبيب نفسه الذي شعر بالخطر وقطع الهاتف عن زميله منتظرًا مهاتفة الصيدليّ، ومسئوليَّة الرجل العابر عندما تسأله طفلة صغيرة من أين الطريق فيدلُّها ويقودها إلى عبوره حتى لا تعبره وحدها، ومسئوليَّة الرجل الذي أبدل للطفلة الزجاجة التي انكسرت بزجاجة غيرها. كلُّ هؤلاء قد التزموا أخلاقيًّا بشعور المسئوليَّة الأخلاقيَّة تُجاه “آخر” الأصل أنَّه لا يعرفه. لكنْ منذ متى كان الإنسان في حاجة إلى معرفة في التواصل مع أخيه الإنسان؟!

ويطلعنا الفيلم على المسئوليَّة الحقيقيَّة والدور الحقيقيّ والصورة التي يجب أنْ تكون لرجل الشرطة. وقد يُقال في هذا الفيلم إنَّه دعم ثقافيّ لمرحلة حُكم تحتاج إلى تلميع الواجهة. وبغضّ النظر عن هذا صحةً أو بُطلانًا؛ فما قُدِّم في الفيلم هو الصورة الحقيقيَّة والوحيدة لرجل الشرطة. هذه المهنة التي هي رمز للأمان لأيّ مواطن يعلمنا الفيلم هذا، ويُبعدنا عن تصور رجل الشرطة الذي دوره ترويع المواطنين واقتيادهم بغير ذنب، وتهديد أمنهم وابتزازهم، وتعذيبهم حتى يصير رمزًا للخسَّة والنذالة والوضاعة ويكون مجرمًا بين شرفاء. يبعد عنَّا الفيلم هذا التصوُّر ليُعيد تصوُّر البدء الذي نتمناه جميعًا.

ولعلَّ لقطة النهاية والأسرة ملموم شملُها ثانيةً تعبِّر عن أنَّ هذه هي نتيجة المجتمع الذي يتحلَّى بهذه الصفات جميعا. إنَّ فيلم “حياة أو موت” تجربة أذاعت بيننا جُملة خالدة عندما أمر الحكمدار بإذاعة البيان التالي في الإذاعة: “من حكمدار العاصمة إلى أحمد إبراهيم القاطِن في دير النحاس.. لا تشرب الدواء الذي أرسلتَ ابنتَكَ في طلبه؛ الدواء فيه سُمٌّ قاتل” ليتحوَّل بشعور الحماقة من بعضنا من نداء نُبل إنسانيّ إلى شيء يثير السُّخرية نتندَّر عليه. حوَّلناه ونحن لا ندري أنَّ الدواء الذي أتى به الفيلم مُركَّب من النُّبل الأخلاقيّ وشعورنا بالمسئوليَّة الجماعيَّة والتزام كلٍّ مِنَّا بدوره هو الدواء الذي يجب علينا جميعًا أن نتعاطاه لنصحَّ مُجتمعًا وأُمَّةً.