حقّ التمثيل وواجب الجماليات في السينما المنتصرة لقضايا الشعوب

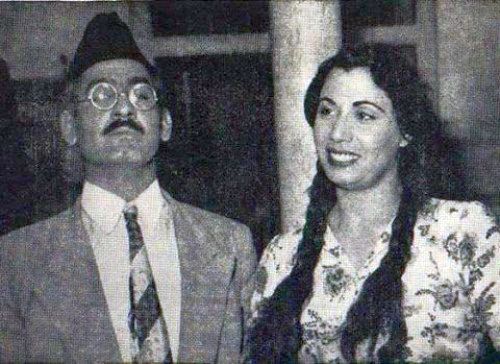

لقطة من فيلم "قتلة زهرة القمر

لقطة من فيلم "قتلة زهرة القمر

نهى سويد

بعد الحرب العالمية الثانية، بدأت السينما تنحاز بوضوح إلى قضايا الشعوب المهمَّشة والمستعمَرة، وتبلور الوعي الفنّي الجامع بين الالتزام الأخلاقي والإبداع الجمالي، إذ تحوّلت العديد من الأفلام إلى فضاءات للتعبير عن مقاومة الظلم والاستعمار، وأصبحت تُسهم في إعادة تشكيل الوعي الجمعيّ تجاه التجارب التاريخيّة والسياسيّة لتلك الشعوب.

تَكَشّفَ هذا التوجه من خلال إنتاج أعمال سينمائية توثّق تجاربَ الشعوب المستعمَرة من الداخل، وتسلّط الضوء على مظاهر الظلم، المقاومة، والانتصارات الرمزية. وتقدّم سرديات تتجاوز النظرة الأوروبية التقليدية.

وفي أواخر ستينيات القرن الماضي، بلورت حركة السينما الثالثة (Third Cinema) هذه الرؤية بشكل منهجي، خصوصًا في أمريكا اللاتينية، عبر البيان الشهير “Hacia un tercer cine” للمخرجين فرناندو سولاناس وأوكتافيو خيتينو، الذي دعا إلى إنتاج أفلام تعكس التجربة المحليّة للشعوب المهمَّشة وتُسهم في الوعي السياسي والاجتماعي، بعيدًا عن معايير السينما التجارية السائدة في هوليود أنذاك، وانتشرت مبادئ هذه الحركة إلى إفريقيا وآسيا، حيث تبنَّى المخرجون أساليبها لإنتاج أعمال تُعبّر عن الهوية الثقافية والتاريخية لشعوبهم وتدعم مشاريع التحرّر الوطني والتنمية الاجتماعية.

ومع تحوّل المهرجانات السينمائيّة الكبرى إلى عوالمَ مزدوجة تحمل طابعًا سياسيًا وجماليًا متداخلًا بدأت تُطرح أسئلة دقيقة حول شرعيّة التمثيل الثقافي، وحقّ المتلقي في الوصول إلى الأصوات الأصلية، وحدود التعبير الفني حين يتقاطع مع الانحياز الأخلاقي.

الناقدة والمُنظِّرة الهنديّة غياتري سيبفاك (Gayatri Chakravorty Spivak)، من خلال مقالها الشهير “هل يمكن للمهمّش أن يتحدث؟” (1988)، توفر إطارًا نقديًا مركزًا لفهم التحديات المرتبطة بتمثيل الفئات المهمشة في السينما المعاصرة. فغياب المجتمعات المهمشة عن عملية السرد، غالبًا ما تعيد إنتاج التهميش، وأنّ الصوت الأصلي غالبًا ما يُمحى أو يُحوّل إلى شكل يخدم مصالح السّرد الغربي أو المركز.

يُثير تمثيل القضايا الإنسانية في السينما المعاصرة إشكالات أخلاقية وجمالية مركزة، إذ تزداد هذه الإشكالات حدّة في المناطق المهمشة أو التي تشهد صراعات، حيث يواجه صناع الأفلام صعوبة بالغة في الوصول إلى الموارد وشركات الإنتاج الكبرى، مما يطرح تحديات أساسية حول أصالة الرواية الثقافية وإمكانيّة إيصال القضايا الإنسانية إلى جمهور واسع، خصوصًا عندما يُحرم المخرج المحلي أو المنتج القريب من التجربة لأسباب سياسية أو بسب قلة أو انعدام الإمكانات التقنية والمالية. وفي هذا الإطار يجب التأكيد أن قصص الشعوب الإنسانية ليست حكرًا على أحد، ولا يمكن رفض أو منع أيّ مبدعٍ من أيّ بيئةٍ أو بلد من تناول قضية إنسانية أو سرد تجربة مجتمع متضرر. إلّا أنَّ المعيار الحاسم يكمنُ في الطريقة التي تُؤخذ بها هذه القصص، في الوعي بموقع المتحدث كـ”آخر”، والالتزام بإشراك أهل القضية في الكتابة والإنتاج والتمثيل، مع تجنّب تحويل المعاناة إلى سلعة أو أداة للترويج الشخصي، وهو ما يميز التبنّي الصادق للقضية عن الاستحواذ الثقافي.

إنّ تبنّي المبدع لقضية ما لا يُشكّل في ذاته ضمانة لإنتاج عمل سينمائيّ ذي قيمة مرجعيّة أو أثر ممتد، فالتعاطف الأخلاقي مهما كان نبيلاً يظلّ شرطًا لازمًا لا يكفي لانتزاع العمل من حاضره الآني إلى أفقه التاريخي. ما يمنح الفيلم قابليته للبقاء هو استفاؤه لشرط الإبداع الفنّي، ابتكار لغة جمالية مخصوصة، وتشكيل بنية سردية وبصرية قادرة على تحويل الألم والانفعال إلى معرفة وخبرة جمالية تتخطّى اللحظة. من دون هذا البعد الإبداعي، يبقى العمل مجرّد أثر عاطفي عابر، يرتبط بسياق عرضه ويضمحل بانقضائه، بدل أن يغدو مرجعًا تأويليًا وقيمةً جمالية متجددة للقضية التي ينهل منها.

يؤكّدُ التاريخ السّينمائي أنّ الأعمال المنتصرة للقضايا لا تتحقق قيمتها من موضوعها وحده، فالأمثلة البارزة من الواقعية الجديدة الإيطالية إلى السينما اللاتينية الجديدة وتجارب سينما التحرر الأفريقي، لم تضمن دوام أثرها إلّا من خلال بناء جمالي متماسك يمنحها القدرة على تجاوز اللحظة التاريخية، وتحويل الحدث السياسي إلى تجربة معرفية وجمالية مستقلة.

لا يُعدّ الانحياز إلى القضايا الإنسانية في ذاته معيارًا كافيًا لقيمة العمل السينمائي، ولا ينبغي أن يمنح صانعيها حصانة من المراجعة النقدية. فالنقد شرط تأسيسي لضمان الصدق الأخلاقي والفني معًا، فالصدق الأخلاقي يستلزم مقاربة التجارب البشرية بإنصاف وتمثيلها دون تحريف أو استغلال دعائي، بينما يقوم الصدق الفنّي على بناء سردٍ مُحكم وصياغة جمالية مُتماسكة تضمن للموضوع عمقًا معرفيًا وتعبيريًا. وفي هذا الإطار، تكشف موجة الأفلام ذات “الرسالة الإنسانية” التي تنداح مؤخرًا في المهرجانات السينمائية الكبرى عن خللٍ متنامٍ؛ إذ تُكافأ أعمال ميزتها الوحيدة أنّها تنجح بالتجييش العاطفي كأيّ حملة مناصرة، على حساب الابتكار الجمالي والإبداع السّردي. فالنقد السينمائي هو الضامن الوحيد لفحص هذا التوازي بين الانحياز الأخلاقي والبنية الفنية، بحيث لا يُقيّم الفيلم بناء على قدرته في استدرار التعاطف، إنّما بتحقيقه لشرط الإبداع والتجديد الذي يمنح التجربة الإنسانية تمثيلها الأصيل والرفيع، ويحفظُ كرامتها من الاستهلاك والتسطيح.

تجسّد تجربة الكاتب المسرحي الأمريكي أوغست ويلسون مثالًا دالًّا على أنّ أصحاب التجربة المباشرة (في هذه الحالة، السود الأمريكيون) أقدر على رواية حكاياتهم من الداخل بصوت أصيل ودون تشويه أو تحيّز خارجي. ويلسون أحد أعمدة المسرح الأمريكي، عبّر عن هذا الموقف عمليًا عندما طُرحت مسرحيته الشهيرة Fences على استوديوهات هوليوود في أواخر الثمانينيات، اشترط ويلسون أن يكون المخرج أسود كتعبيرٍ عن اعتقاده العميق بأن الشخص غير المنتمي ثقافيًا إلى المجتمع الأسود لن يستطيع استيعاب خصوصيات التجربة السوداء، ولن يتمكن من تقديم النص بصوت داخلي حقيقي. قال في مقالته الشهيرةI Want a Black Director : إنّه لا يريد فقط شخصًا لأنه أسود، إنّما يريد شخصا مؤهّلا ويفهم الثقافة التي أتيتُ منها… المخرجون البيض غير مؤهلين لهذا العمل لأنّه يتطلّب من يفهم خصوصيات ثقافة السود الأمريكيين.

بسبب إصراره، تأخّر تحويل المسرحية إلى فيلم سنوات طويلة، واستمر الوضع حتّى وفاته عام 2005 دون إنتاج سينمائي. بعد وفاته تحقّق مطلبه أخيرًا عندما أخرج دينزل واشنطن الفيلم عام 2016، وقام أيضًا بدور البطولة إلى جانب فيولا ديفيس. نجاح الفيلم أثبت نظريّة أوغست بأنّ السود هم الأقدر على رواية حكاياتهم.

أوغست ويلسون لم يسع إلى فصل عنصري مقلوب، فهدفه ترسيخ مبدأ ثقافي بأن السرد عن مجتمع ما يحتاج إلى أصوات من داخله أو على الأقل إلى مبدعين يملكون معرفة عميقة بتلك الثقافة. هذا المبدأ يجد صداه في النقاشات الأوسع حول “الاستحواذ الثقافي” و”الأصالة” في السينما.

إنّ مسألة تمثيل التجارب الإنسانية ليست مسألة ثنائية بسيطة بين الداخل والخارج، فهناك الكثير من الأعمال الصادرة عن أصحاب التجربة نفسها لم ترتقِ إلى مستوى الإبداع، إذ وقعت في تبسيط مخل أو تحولت إلى خطاب دعائي يستدرّ العاطفة بدل أن يعالج التجربة الإنسانية بعمق. في حين هناك أعمال سينمائية بارزة أنجزها مبدعون من خارج التجربة، لكنها حققت أصالة معرفية وفهمًا دقيقًا للسياق الثقافي والاجتماعي ضمن قالب سينمائي فنّي باهر.

في هذا السياق يُعد فيلم “قتلة زهرة القمر” لمارتن سكورسيزي نموذجًا بارزًا على أنّ صانعًا سينمائيًا من خارج التجربة الثقافية المعنيّة يمكنه عند التزامه بدراسة معمقة وفهم معرفي دقيق أن يقدم سردًا أصيلًا وموثوقًا. فسكورسيزي، المخرج الأمريكي من أصول إيطالية، نجح في تجسيد جرائم ارتكبت بحق شعب الأوساج في أوكلاهوما خلال عشرينيات القرن الماضي عبر بحث دؤوب، واستشارة خبراء وممثلين من أصول أمريكية أصلية، أبرزهم ليلي غلادستون في دور مولي بوركهارت، التي أضفت على العمل مصداقية ثقافية وشخصية مركبة.

هذا الالتزام بالتمثيل الدقيق والتوثيق المعرفي منح الفيلم قدرة على المزج بين الدقة التاريخية والحس الدرامي، مؤكدًا أن الانتماء الجغرافي أو العرقي ليس شرطًا وحيدًا للتعامل مع تجربة ثقافية، بقدر ما يشكّل الوعي العميق والمثابرة على تمثيل الصوت الداخلي للأطراف المعنية، الركيزة الجوهرية لأيّ مشروعٍ سينمائيّ يسعى إلى الأصالة والصدق الفني والأخلاقي معًا.

وعليه فإنّ السرد العابر للتجارب في ذاته ليس فعلا استحواذيا بالضرورة؛ غير أنّ ممارسته تستوجب وعياً معرفياً وأخلاقياً صارماً بحدود التمثيل. فالتعاطف على وجاهته، لا يكفي لتوليد تمثيل فنّي مُقتدر، كما أنّ المزج بين الوثائقي والتخييل لا يُعفي صانعه من مساءلة آليات الابتزاز العاطفي أو توظيف الواقع كرصيد خطابي، كذلك فإنّ ادّعاء “خدمة القضيّة” لا يُعلّق أدوات النقد الجمالي، إذ يظلّ الفن في جوهره ممارسة تفكيك ومساءلة لا تسليم.

من هنا يقتضي نجاح أي سردٍ عن مجتمعٍ آخر انخراطاً بحثياً وتوثيقياً معمّقاً، وإنصاتاً للأصوات الأصلية وإشراكها، وصوغ خطاب بصري يحترم خصوصية التجربة ويقاوم الابتذال والاستحواذ معاً.

- كاتبة من سورية تقيم في فرنسا