تاريخ السينما: البدايات والسنوات الأولى (1895- 1905)

يعتزم موقع “عين على السينما” ابتداء من هذه الحلقة، سلسلة من الحلقات عن تاريخ السينما في العالم نبدأها بعرض البدايات الأولى للفن السابع.

شهد تاريخ السينما في أول ثلاثين عامًا من عمرها توسعًا ونموًا غير مسبوقين. بدأت السينما كنوع جديد من الفن في عدد قليل من المدن الكبرى- نيويورك وباريس ولندن وبرلين- وسرعان ما انتشر هذا الوسيط الجديد في جميع أنحاء العالم، مستقطبًا جمهورًا متزايدًا أينما عُرض، ليحل محل أشكال ترفيه أخرى.

ومع نمو الجمهور، زادت أماكن عرض الأفلام، وبلغت ذروتها مع تشييد “دور السينما” العظيمة في عشرينيات القرن الماضي، والتي نافست المسارح ودور الأوبرا في الفخامة والروعة.

في غضون ذلك، تطورت الأفلام نفسها من مجرد “أفلام جاذبة” قصيرة، لا تتجاوز مدتها دقيقتين، إلى أفلام روائية طويلة سيطرت على شاشات العالم حتى يومنا هذا.[2]

مع نهاية العصر الصامت، رسخت السينما مكانتها ليس فقط كصناعة، بل كـ”فن سابع”. لم يكن أي من هذا ليحدث لولا التكنولوجيا، والسينما في الواقع فن فريد من نوعه، إذ تُعرّف بطابعها التكنولوجي.

البدايات والأصول

ظهرت السينما في أواخر القرن التاسع عشر، وارتبط وجودها كاختراع تكنولوجي بالتطورات الرئيسية في دراسة الحركة والبصريات، وباعتبارها ابتكارًا بصريًا جديدًا لتقاليد الترفيه المعروض على الشاشات. وسرعان ما تخلت هذه الوسيلة عن ارتباطها بالعلم عندما اتضحت قدرتها على تحقيق نجاح تجاري واسع النطاق، مما سهّل دخولها إلى التيار الرئيسي للثقافة الشعبية في القرن العشرين.

ومع ذلك، اتسمت السنوات الأولى للسينما بتنوع في الاتجاهات التمثيلية وسياقات المشاهدة، التي تضاءل تنوعها مع فرض الضرورات التجارية نفسها بشكل أكبر. ولو لم تحقق السينما نجاحًا يُذكر، لربما تمتعت بالتحرر من التقاليد الجمالية المستعارة لفترة أطول.

ولكن مع حلول السنوات الأولى من القرن الجديد، ومع ازدياد طول الأفلام وتعدد محتواها القصصي بانتظام، جذبت قدرة السينما على منافسة الأشكال المسرحية وتحقيق أرباح أكبر- العديد من أصحاب الأعمال، مما أدى إلى نمو مستدام في أوائل القرن العشرين.

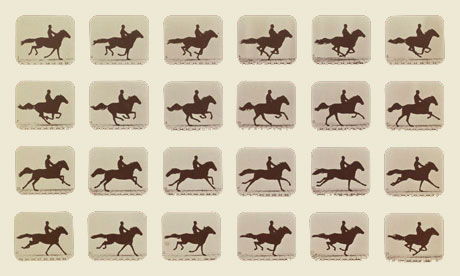

ومع ذلك، لن تكون هناك صور متحركة حقيقية إلى أن يمكن تصوير الحركة الحية تلقائيًا وفي وقت واحد. وقد تطلب هذا تقليل وقت تعريض الصورة من ساعة أو نحو ذلك- إلى جزء من مائة (وفي النهاية جزء من ألف) من الثانية وهو ما تحقق في عام 1870. كما تطلب ذلك تطوير تقنية التصوير المتسلسل من قبل المصور البريطاني الأمريكي إدوارد مويبريدج بين عامي 1872 و1877.

وخلال ذلك الوقت، كان مويبريدج يعمل لدى حاكم كاليفورنيا ليلاند ستانفورد، وهو مربي خيول سباق متحمس، لإثبات أنه في مرحلة ما من عدوه، يرفع الحصان الجاري حوافره الأربعة عن الأرض مرة واحدة.

وقد أشارت تقاليد الرسوم التوضيحية في القرن التاسع عشر إلى خلاف ذلك، وكانت الحركة نفسها تحدث بسرعة كبيرة جدًا بحيث لا يمكن إدراكها بالعين المجردة، لذلك جرب مويبريدج كاميرات متعددة لالتقاط صور متتالية للخيول أثناء الحركة.

أخيرًا، في عام 1877، ركّب مجموعة من 12 كاميرا على طول مضمار سباق في سكرامنتو، مُدّت أسلاكها عبر المضمار لتشغيل مصاريعها. وبينما كان الحصان يخطو بخطوات واسعة على المضمار، كانت حوافره تُحرّك كل مصراع على حدة لكشف صور متتالية للعدو، مؤكدًا بذلك اعتقاد ستانفورد. وعندما ركّب مويبريدج هذه الصور لاحقًا على قرص دوار وعرضها على شاشة عبر فانوس سحري، أنتجت “صورة متحركة” للحصان وهو يركض بأقصى سرعته كما يحدث في الواقع.

وفي عام 1882، استلهم عالم وظائف الأعضاء الفرنسي إتيان جول ماري من عمل مويبريدج، فدرس طيران الطيور وحركات الحيوانات السريعة الأخرى بواسطة مسدس تصوير، كان شكله يشبه البندقية، وعرض اثنتي عشرة صورة حول حافة لوح زجاجي دائري (سُمي لاحقًا فيلمًا ورقيًا)، تدور دورة واحدة في ثانية واحدة.

وفي عام 1888، بنى جول ماري كاميرا صندوقية تستخدم آلية متقطعة لعرض سلسلة من الصور على شريط من الفيلم الورقي بسرعات تصل إلى 120 إطارًا في الثاني، وكان ماري أول من جمع بين مخزون الفيلم المرن وآلية متقطعة في تصوير الحركة. كان مهتمًا بتحليل الحركات بدلاً من إعادة إنتاجها على الشاشة، لكن عمله ألهم مخترعين آخرين. في الواقع، قام مويبريدج وماري بعملهما بروح البحث العلمي؛ فقد وسّعا كلاهما وطوّرا التقنيات الموجودة من أجل استكشاف وتحليل الأحداث التي حدثت خارج عتبة الإدراك البشري. أما الذين جاءوا بعد ذلك فقد أعادوا اكتشافاتهما وردوها إلى عالم الرؤية البشرية العادية واستغلوها لتحقيق الربح.

ولعلّ أكثر الشخصيات غموضًا في ذلك العصر هو لويس إيميه أوغستين لو برنس، الذي كانت تجاربه في التصوير السينمائي ثورية ولا تزال مثيرة للجدل حتى يومنا هذا. في باريس عام 1887، بنى لو برنس كاميرا بست عشرة عدسة، قادرة على تصوير ست عشرة صورة بتتابع سريع لمشهد واحد.

وبحلول مارس أو أبريل من عام 1888، أثناء عمله في ليدز بإنجلترا، نجح لو برنس في ابتكار كاميرا أحادية العدسة تستخدم سلسلة من الألواح الفوتوغرافية لتسجيل الحركة، ثم استبدل الألواح لاحقًا بفيلم ورقي مثقب من شركة جورج إيستمان، كما فعل ماري، لتسهيل العرض.

وفي صيف عام 1889 (على الرغم من أن بعض المؤرخين يقولون إنه عام 1888)، صوّر لو برنس ما سيصبح أشهر تسلسل له: لقطة للمشاة وحركة المرور وهم يعبرون جسر ليدز. ولا يزال عشرون إطارًا من هذا الفيلم التاريخي باقيًا حتى اليوم. وكان لو برنس يعمل أيضًا على جهاز عرض لصوره، وبحلول شتاء عام 1889، كان قد أتقن جهاز عرض باستخدام “حركة الصليب المالطي”، ترسٌ يسحب صور الفيلم المثقوبة واحدةً تلو الأخرى لعرضها بشكل متتالي لخلق وهم الحركة السلسة. ولكن حدث ما لا يُفسّر. فبعد زيارة شقيقه في ديجون في سبتمبر 1890، استقلّ لو برنس قطارًا متجهًا إلى باريس عازمًا على عرض اختراعه للعالم. ولكنه لم يصل إلى وجهته قط. في أحد ألغاز السينما الكبرى، فقد اختفى لو برنس على ما يبدو من القطار قبل وصوله إلى باريس، ومعه اختراعه.

ورغم بدء تحقيق شامل في اختفاء لو برنس، لم يُعثر على أي أثر للمخترع أو أجهزته. وحتى يومنا هذا، لا يزال لغز ما حدث لكاميرا لو برنس وجهاز العرض لغزًا محيرًا، ولا يسع المرء إلا التكهن بما كان سيسجله التاريخ عن إنجازاته لو لم يختفِ دون أثر [4]

بالتأكيد، كان هناك مخترعون آخرون يعملون على نفس النهج. من هؤلاء ويليام فريز-غرين، وهو إنجليزي، ابتكر نسخة مبكرة من كاميرا الأفلام وجهاز العرض، ويزعم البريطانيون أنه مخترعها. وفي ألمانيا، اخترع ماكس وإميل سكلادانوفسكي كاميرا السينما ونظام العرض الخاص بهما، “بيوسكوب”، وفي فرنسا، ابتكر هنري جولي جهاز “فوتوزوتروب” المنافس.

وهكذا، مقدم كل من ويليام فريز-غرين ولويس إيميه أوغستين لو برنس وماكس وإميل سكلادانوفسكي، وغيرهم من رواد السينما، في الوقت نفسه تقريبًا، مساهمات كبيرة في هذا المجال الناشئ. ولكن على الرغم من كل جهودهم، برز شخصان، بفضل مزيج من المهارة والحظ، كـ”مخترعي” السينما، على الرغم من أنهما كانا في الواقع الأكثر جرأة في الترويج التجاري لهذه الوسيلة الجديدة [4]

إديسون والأخوان لوميير

لم يكن المقصود أن تكون الأفلام الأولى مصممة للعرض أو صامتة. كانت قد حصلت على رعاية توماس ألفا إديسون (1847-1931)، الذي كلف ويليام كينيدي لوري ديكسون (1860-1935)، مدير مختبره في ويست أورانج، بنسخ تصميم الفونوغراف Phonograph. إلا أن الصور الفوتوغرافية المحفورة على أسطوانات معدنية (1896) أثبتت عدم جدواها، فقام ديكسون، الذي غالبًا ما تُغفل عبقريته، بتكييف عناصر من كل مرحلة من مراحل تطور الصورة المتحركة لإنتاج كاميرا تُسمى “كينيتوغراف”[1]، وهي كاميرا عملية لكنها ضخمة، و”كينيتوسكوب”، وهي آلة عرض تشبه شاشة العرض، حيث يمتد شريط فيلم متصل بطول يتراوح بين 40 و50 قدمًا بين مصباح كهربائي ومصراع. كما طوروا وبنوا أول استوديو للأفلام السينمائية، نظرًا لحجم جهاز الكينيتوغراف ووزنه وثباته النسبي.

كان هذا كوخًا صغيرًا، ولتشابهه مع سيارة الشرطة، عُرف شعبيًا باسم “ماريا السوداء”. إلى هذا الاستوديو البدائي، جاء أوائل ممثلي الأفلام الأمريكيين، ومعظمهم من فناني مسرح الفودفيل الذين كانوا يسافرون إلى ويست أورانج من مدينة نيويورك المجاورة لالتقاط صورهم المتحركة. وقد تراوحت مدة هذه الصور بين 15 ثانية ودقيقة واحدة، وكانت ببساطة تُعيد إنتاج عروض الممثلين على المسرح، كما في حالة “إيجيبت”، الراقصة الشهيرة، وهي ترقص، أو “ساندو الرجل القوي” وهو يتخذ وضعياته.[2]

لم تكن أفلام مثل “عطسة فريد أوت” و”قبلة رايس-إروين”، في الواقع، سوى لقطات غير مُحررة، لا تزيد عن طول الحدث نفسه أو شريط السيلولويد. وتجاهل إديسون، بإهماله، استخراج براءات الاختراع في العالم الخارجي، رافض تمامًا إمكانات العرض، وركز على استغلال العروض الصغيرة المحدودة لجمع أكبر قدر من المال بسرعة، معتقدا أن الأمر بأسره مجرد نزوة عابرة في عصرٍ النهمٍ للاختراعات الجديدة. وقد كلفه سوء تقديره وجشعه هذا ثمنًا باهظًا في النهاية.[1]

يُنسب إلى الأخوين لويس وأوغست لوميير عمومًا تحقيق أول اختراق تجاري بدمج جهاز التصوير الفوتوغرافي وجهاز العرض في جهاز واحد في أوائل عام 1895. وقد سُجِّلت براءة اختراع الكاميرا/ جهاز العرض، “السينماتوغراف”، في 13 فبراير 1895، وأُجريت أول عروض لوميير بعد ذلك بوقت قصير، في 28 ديسمبر 1895، في الصالون الهندي (المقهى الكبير) بباريس.[4]

كاميراتهم المحمولة، التي تُدار يدويًا (اخترعها لويس في ليلة واحدة عندما كان يعجز عن النوم)، وكانت قادرة على التصوير والطباعة وعرض الصور المتحركة، وسرعان ما انتشرت في جميع أنحاء العالم لإنتاج كتالوج من المناظر العامة والعسكرية والكوميدية والمناظر الطبيعية، بالإضافة إلى صور حية. وسرعان ما انكشفت حدود أفلام ديكسون القصيرة المخصصة للاستوديوهات، مقارنة بلقطات لوميير الأكثر عفوية، والتي تتراوح مدتها بين 15 و20 ثانية.[1]

الأخوان لوميير، قدموا في أفلامٍ بارزة مثل “خروج العمال من مصنع لوميير”، و”انقلاب الأمور على البستاني”، حيث يسقي بستاني بخرطومه الخاص على يد شاب مازح، و”إطعام الطفل”، عالمًا يجمع بين الواقعية والهدوء والخيال اللطيف، والامتيازات الكبيرة.

في كثير من النواحي، كان الأخوان لوميير أول مخرجي الأفلام الوثائقية في العالم، ولا تزال أفلامهما القصيرة (مدة كل منها دقيقة واحدة تقريبًا) قيّمة للغاية، إذ تُجسّد شريحةً من المجتمع الفرنسي من الطبقة المتوسطة العليا في مطلع القرن العشرين، والتي كانت ستُنسى لولا ذلك.

ومن أشهر أفلام لوميير المبكرة فيلم “وصول قطار إلى لا سيوتا” (1895)، الذي يصور قطارًا يصل إلى محطة سكة حديد. وقد اندهش رواد السينما لدرجة أن بعضهم، كما يُقال، فر من المسرح خوفًا، متصورين من أن القطار سيدهسهم. وأنتج الأخوان لوميير مئات من هذه الأفلام ذات المشهد الواحد، واستمرا لسنوات عديدة في عرضها على جمهور متحمس مفتون بحركة الصور. وكان هذا أول استغلال تجاري ناجح لهذه الوسيلة.[4]

كانت أفلامهما، التي تعكس المظهر المُركّب للتصوير الفوتوغرافي المعاصر بدلًا من المشهد المسرحي الجامد، أكثر عمقًا من ناحية الصورة مما ساهم في واقعية القطار وهو يدخل محطة غار دي لا سيوتا، وخلقت أيضا نمطًا سرديًا أساسيًا من البداية والوسط والنهاية، والذي ألهم حتى فيلم “العمال يغادرون مصنع لوميير”.

كانت الطبيعية والحركة في العديد من أفلامهما التي تصور الأحداث الجارية، بمثابة نذير لأسلوب مدرسة”كينو آي” أو الكاميرا عين، السوفييتية، ولرواد الواقعية الجديدة الإيطالية، بينما يتميز فيلم “إطعام الطفل” بطابع سينمائي منزلي مميز.

وبالنظر إلى طول الفترة ما قبل تاريخ السينما، والفترات الزمنية التي تتطلبها الرواية والفنون الأخرى، فإن السرعة التي طورت بها السينما نظامها المعقد من الرموز السردية التي يسهل تمييزها، وقواعدها وشعريتها الخاصة، أمرٌ لافتٌ للنظر. ومع ذلك، قلّةٌ هم من كانوا على استعداد للاعتراف بأن الفيلم، بجذوره الكامنة في القصص الشعبية والقصص المصورة والتصوير الفوتوغرافي الشعبي والميلودراما، كان فنًا، معتبرين إياه مجرد تسلية أو أداةً سحرية. ومن المفارقات أن ساحرًا فرنسيًا، هو جورج ميلييس (1861-1938)، الذي يعتبره الكثيرون “أبا الفيلم الروائي”، كان أول فنان سينما حقيقي.[1]

عالم ميليس الخيالي

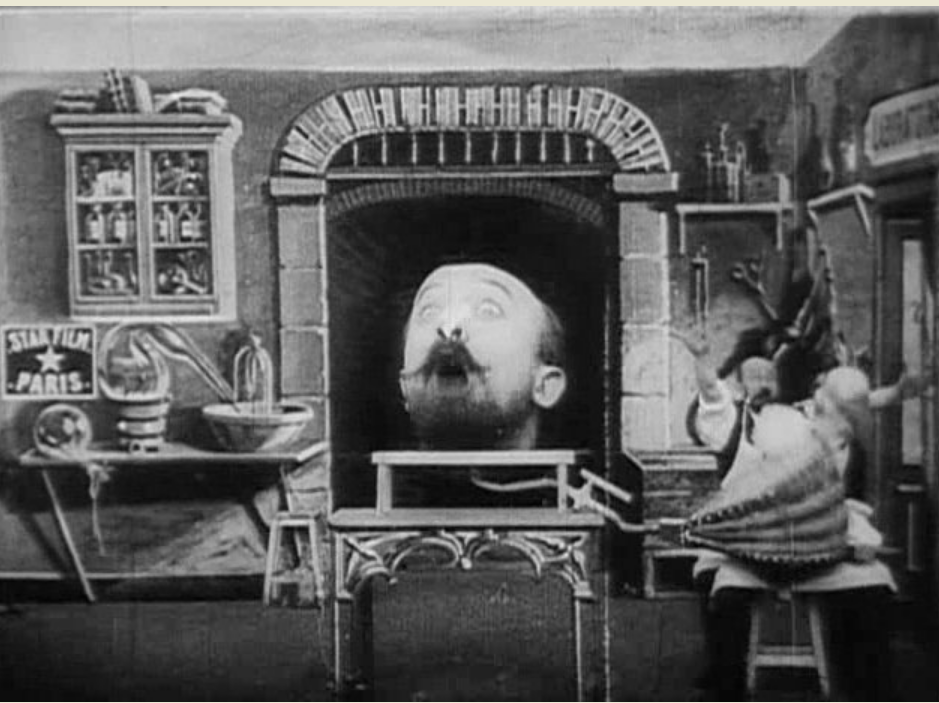

كان ملييس ساحرًا أدائيًا يمتلك مسرحه الخاص. وبعد مشاهدته سينماتوغراف لوميير عام 1895، قرر إضافة بعض أفلام لومير إلى برنامجه، لكن الأخوين لوميير رفضا بيع أي فيلم منها له. وفي أوائل عام 1896، حصل على جهاز عرض من المخترع الإنجليزي ر. و. بول وعكس مبادئه الميكانيكية لتصميم كاميرته الخاصة. وفي العام التالي، أسس شركة Star Film وبنى استوديو صغيرًا مغلقًا بالزجاج على أرض منزله في مونتروي، حيث أنتج وأخرج وصوّر ومثّل في أكثر من 500 فيلم، لم يبقَ منها سوى أقل من 140 فيلمًا.

في البداية، استخدم ميليس التصوير الفوتوغرافي بتقنية إيقاف الحركة (حيث يتم إيقاف الكاميرا والحركة أثناء إضافة شيء ما إلى المشهد أو إزالته منه؛ ثم يستمر التصوير والحركة) لإنتاج أفلام “خدع” من لقطة واحدة تختفي فيها الأشياء ثم تظهر مرة أخرى أو تتحول إلى أشياء أخرى تمامًا.

وقد قلد المنتجون في إنجلترا والولايات المتحدة هذه الأفلام على نطاق واسع. لقد جعله أسلوبه المميز في السحر الخيالي الأب الروحي لسينما المؤثرات الخاصة، وذلك من خلال مئات الأفلام التي أنتجها في مرسمه الباريسي، بما في ذلك فيلم “الشبح” (1899) وفيلم “حلم عيد الميلاد” (1900).

وفي فيلم “استحضار امرأة في منزل روبرت هودين” (1896)، يجعل ميلييس امرأة تختفي أمام أعيننا. وفي فيلم “هلال الخيميائي” (1897)، يقدم للمشاهد نجمة عملاقة بخمسة رؤوس نسائية. أما فيلم “مغامرات البارون دي مونشهاوزن” (1911)، فيتميز بتركيب امرأة وعنكبوت وبظهور ملك العقرب في فيلم لاحق، هو فيلم ستيفن فيلم سومرز “عودة المومياء” (2001). وفي فيلم “القدر الجهنمي” (1903)، تُسلق ثلاث شابات أحياءً في مرجل عملاق.[4]

ومع ذلك، سرعان ما بدأ ميلييس في تجربة أفلام قصيرة متعددة المشاهد، مثل فيلم “قضية دريفوس” (1899)، وهو أول أفلامه الروائية، والذي اتبع منطق الزمن الخطي لإنشاء تسلسلات سببية ورواية قصص بسيطة. ويروي فيلم “قضية دريفوس” قصة الضابط اليهودي الذي أُدين بالخيانة عام 1894 بناءً على أدلة كاذبة طُرحت بدوافع معادية للسامية. وكان الجدل لا يزال محتدمًا عندما صنع ميلييس فيلمه المؤيد لدريفوس.

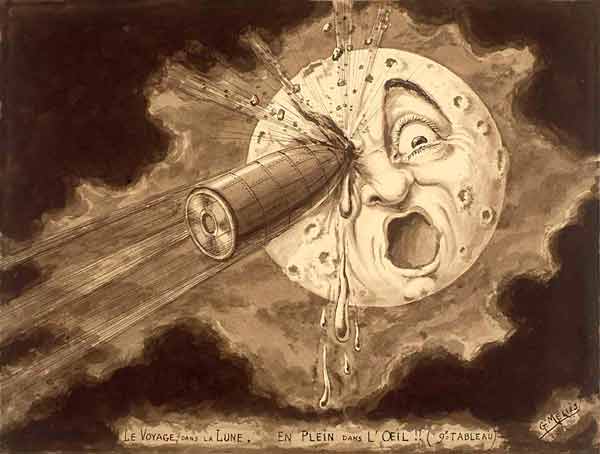

وكما جرت العادة في ذلك الوقت، أصدر كل لقطة من اللقطات العشر كفيلم منفصل. وعند عرضها معًا، اندمجت اللقطات في واحدة من أكثر الأعمال تعقيدًا في السنوات الأولى للسينما. وبحلول عام 1902، أنتج الفيلم الروائي المؤثر Le Voyage dans la lune (رحلة إلى القمر) المكون من 30 مشهدًا. وهو مقتبس من رواية لجول فيرن، وكان طوله بكرة واحدة تقريبًا (حوالي 14 دقيقة) ويصنف كواحد من أوائل أفلام الخيال العلمي السينمائية (إن لم يكن الأول)، حيث يجمع بين المشهد المذهل والإحساس والسحر التقني لخلق خيال فضائي حقق نجاحا في العالم كله. وخلق الفيلم العديد من المواقف العامة الأساسية التي لا تزال تستخدم في أفلام الخيال العلمي حتى اليوم.

كان “رحلة إلى القمر” Le Voyage dans la lune أول فيلم يحقق توزيعًا دوليًا (بشكل رئيسي من خلال القرصنة)، وحقق نجاحًا شعبيًا هائلاً مما ساعد في جعل شركة Star Film واحدة من أكبر الشركات المنتجة في العالم (تم افتتاح فرع أمريكي لها في عام 1903) وفي ترسيخ الفيلم الخيالي كمنتج رئيسي للسينما.

في كلا النوعين، خلع ميلييس الأخوين لوميير من عرش سينما الواقع. وعلى الرغم من ابتكاراته، ظلت إنتاجات ميلييس عبارة عن مسرحيات مصورة بشكل أساسي. لقد تصورها حرفيًا كسلسلة من الصور الحية، أو كما أسماها “مشاهد مُرتّبة اصطناعيًا”. ومن أفلامه الأولى المليئة بالخدع البصرية، وحتى آخر أفلامه الخيالية الناجحة، “غزو القطب” (1912)، تعامل ميلييس مع إطار الفيلم كقوس خشبة المسرح، فلم يحرك الكاميرا ولو لمرة واحدة أو يغير موضعها داخل المشهد. وعلى الرغم من براعته في الاستعراض، كان ميلييس رجل أعمال فاشلًا، وكثيرًا ما كان يتم تهريب أفلامه إلى دول أجنبية. ومع اقتراب نهاية مسيرته الفنية، أفلس، جزئيًا بسبب القرصنة الواسعة لأعماله، ولكن أيضًا نتيجة للإنفاق الزائد على عروض باهظة الثمن. وقام أحد الدائنين بصهر نيجاتيفات أفلام ميلييس مقابل محتواها من الفضة. ولم يبقَ الكثير من أفلامه اليوم إلا بعض النسخ غير القانونية التي ساهمت في إفلاسه”.[4]

إدوين بورتر وريادة إديسون

كان بورتر عارض أفلام وخبيرًا في تصنيع معدات التصوير الفوتوغرافي. في أواخر عام 1900، انضم إلى إديسون، الذي كان يكنّ له إعجابًا كبيرًا. وكُلّف بتحسين كاميرات وأجهزة العرض في الشركة. في ذلك العام، شيّدت شركة إديسون استوديو جديدًا على سطح مبنى مغلق بالزجاج في شارع إيست 21 بمدينة نيويورك، حيث أمكن تصوير الأفلام باستخدام ديكورات المسرح المرسومة التقليدية في ذلك العصر.

وفي أوائل عام 1901، بدأ بورتر بتشغيل الكاميرا هناك. في هذه المرحلة من تاريخ السينما، كان المصور هو مخرج الفيلم أيضًا، وسرعان ما أصبح بورتر مسؤولاً عن العديد من أشهر أفلام الشركة”.[3] وعلى مدار السنوات القليلة التالية، عمل كمخرج ومصور لمعظم ما أنتجه إديسون، بدءًا من أفلام بسيطة مكونة من لقطة واحدة (Kansas Saloon Smashers، 1901) وتقدم بسرعة إلى أفلام الخدع (The Finish of Bridget McKeen، 1901) وسرد قصير متعدد المشاهد يعتمد على الرسوم الكاريكاتورية السياسية والأحداث المعاصرة (Sampson-Schley Controversy، 1901؛ Execution of Czolgosz، مع Panorama of Auburn Prison، 1901). كما صور بورتر المعرض الأمريكي الاستثنائي Pan-American Exposition by Night (1901)، والذي استخدم التصوير الفوتوغرافي الفاصل الزمني لإنتاج بانوراما دائرية للإضاءة الكهربائية للمعرض، وفيلم Jack and the Beanstalk المكون من 10 مشاهد (1902)، وهو سرد يحاكي تسلسل شرائح الفانوس السحري لتحقيق استمرارية مكانية منطقية، وإن كانت بيضاوية.

لعلّ تجربة بورتر كعامل عرض في مسرح متحف عدن عام 1898 هي التي قادته في نهاية المطاف في أوائل القرن العشرين إلى ممارسة المونتاج المتواصل. كانت عملية اختيار أفلام اللقطة الواحدة وترتيبها في برنامج مدته 15 دقيقة لعرضها على الشاشة تُشبه إلى حد كبير عملية إنشاء فيلم واحد من سلسلة من اللقطات المنفصلة.

بورتر، باعترافه، كان متأثرًا أيضًا بصناع أفلام آخرين – وخاصة ميلييس، الذي تعرف على فيلمه “رحلة إلى القمر” Le Voyage dans la lune جيدًا أثناء عملية نسخه للتوزيع غير القانوني من قبل إديسون في أكتوبر 1902.

وبعد سنوات، ادعى بورتر أن فيلم ميلييس قد أعطاه فكرة “سرد قصة في شكل استمرارية”، مما أدى إلى فيلم “حياة رجل إطفاء أمريكي” (وهو مكون من حوالي 400 قدم [122 مترًا]، أو ست دقائق، تم إنتاجه في أواخر عام 1902 وعرض في يناير 1903).

هذا الفيلم، الذي تأثر أيضًا بفيلم جيمس ويليامسون “حريق” Fire!، جمع لقطات أرشيفية مع مشاهد مسرحية لإنشاء سرد من تسع لقطات لعملية إنقاذ درامية من مبنى محترق. وكان لسنوات موضوعًا للجدل لأنه في نسخة لاحقة تم تقطيع المشهدين الأخيرين، أو تقطيعهما بشكل متقاطع، في تسلسل متوازي من 14 لقطة. ي

ويعتقد الآن على نطاق واسع أن هذه المشاهد، التي تُكرر عملية الإنقاذ نفسها من منظور داخلي وخارجي، عُرضت كاملةً في النسخة الأولى من الفيلم، واحدةً تلو الأخرى. هذا التكرار، أو الاستمرارية المتداخلة، الذي يُعزى كثيرًا إلى عروض الفانوس السحري، يُحدد بوضوح العلاقات المكانية بين المشاهد، لكنه يُبقي العلاقات الزمنية غير مكتملة، ومُربكة، وفقًا للحساسيات الحديثة. ومع ذلك، كان الجمهور المعاصر مُتأثرًا بعروض شرائح الفانوس وحتى القصص المصورة؛ إذ فهم سلسلة لقطات الفيلم على أنها سلسلة من الصور المتحركة الفردية، كل منها مُنفصلة عن إطارها. وكانت العلاقات المكانية واضحة في هذه الأشكال السردية المبكرة لأن وسيلتها الوحيدة كانت الفضاء. ومع ذلك، فإن الابتكارات التقنية في الفيلم عديدة: لقطة مُقربة (كلوز أب) لتشغيل إنذار الحريق، واستخدام لقطات متوسطة وواسعة، وتقطيع اللقطات الفعلية مع تسلسلات مُرتبة، واستخدام المزج للانتقال بين المشاهد للإشارة إلى مرور الزمن. ومع ذلك، كانت الأفلام حاضرة في الزمان والمكان، إلا أن المشكلة الرئيسية أمام صانعي الأفلام الأوائل كانت في إنشاء استمرارية زمنية من لقطة إلى أخرى.

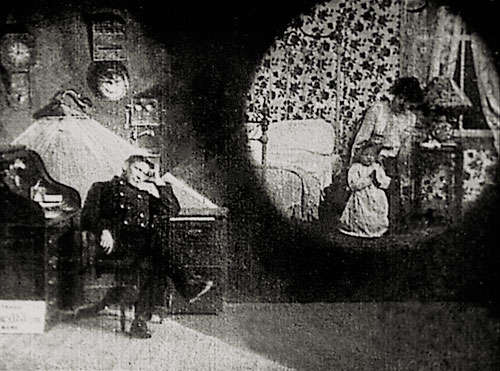

يُعرف فيلم بورتر “سرقة القطار الكبرى” (1903) على نطاق واسع بأنه أول فيلم روائي يحقق مثل هذه الاستمرارية في الحركة. وهو يتألف من 14 لقطة منفصلة من الحركة غير المستمرة وغير المتداخلة، ويحتوي على مثال مبكر للمونتاج المتوازي، وإسقاطين خلفيين موثوقين (الإسقاط من الجزء الخلفي للحركة أو المشهد الذي تم تصويره مسبقًا على شاشة شفافة لتوفير الخلفية للحركة الجديدة التي تم تصويرها أمام الشاشة)، وحركتي كاميرا، والعديد من اللقطات المكونة قطريًا والمُقدمة بعمق – وهو خروج كبير عن الإخراج المسرحي المكون من الأمام في فيلم ميلييس.

استخدم الفيلم التقطيع المتداخل من أجل التشويق (يُعاد عامل التلغراف الذي يُغمى عليه في بداية الفيلم إلى الحياة بفضل فتاة صغيرة تكتشفه بالصدفة؛ فهل سيتمكن من نشر الإنذار في الوقت المناسب)؛ والمونتاج المتوازي (تقع السرقة بينما يُعاد عامل التلغراف إلى الحياة، وتنتهي السرقة بينما يتم تشكيل فرقة لملاحقة قطاع الطرق)؛ وزوايا الكاميرا التي تعرض الحدث من مجموعة متنوعة من نقاط المراقبة، عادةً إلى يسار أو يمين الممثلين، بدلاً من وضع الممثلين أمام الكاميرا مباشرة”.[4]

شجعت شعبية الفيلم المستثمرين وأدت إلى إنشاء أول دور عرض سينمائية دائمة، أو ما يُعرف بـ “نيكلوديون”، في جميع أنحاء البلاد. كما ساعد تشغيله لمدة 12 دقيقة تقريبًا على زيادة طول الفيلم القياسي إلى بكرة واحدة، أو 1000 قدم (305 أمتار [حوالي 16 دقيقة بمتوسط سرعة صامتة]).

وعلى الرغم من نجاح الفيلم، واصل بورتر ممارسة الحركة المتداخلة في السرديات التقليدية مثل “كوخ العم توم” (1903) ودراما العدالة الاجتماعية “السجين السابق” (1904) و”السرقة المهووسة”Kleptomaniac (1905) وقد جرب الرسوم المتحركة النموذجية في “حلم شيطان نادر” (1906) و”دببة تيدي” (1907)، لكنه فقد الاهتمام بالجوانب الإبداعية لصناعة الأفلام مع تزايد الطابع الصناعي للعملية، وغادر إديسون في عام 1909 ليعمل كمنتج وصانع للمعدات، ولم يتمكن بورتر، مثل ميلييس، من التكيف مع أنماط السرد الخطية وأنظمة الإنتاج التجميعي التي كانت تتطور.

المصادر

1- ديفيد باركنسون، تاريخ الفيلم (عالم الفن) (ثامز وهودسون، 1996) ص 15، 17، 18.

2- جيفري نويل سميث، تاريخ أكسفورد للسينما العالمية (مطبعة جامعة أكسفورد، 1996) ص 3، 15

3- كريستين تومسون وديفيد بوردويل، تاريخ الفيلم: مقدمة (ماكجرو هيل، 2003)، ص 30.

4- ويلر وينستون ديكسون وجوين دولين فوستر، تاريخ موجز للفيلم (مطبعة جامعة روتجرز، 2008) ص 5-7، 12، 13.