الزمن والموت في “صرخات وهمسات” لبرجمان

أمين صالح

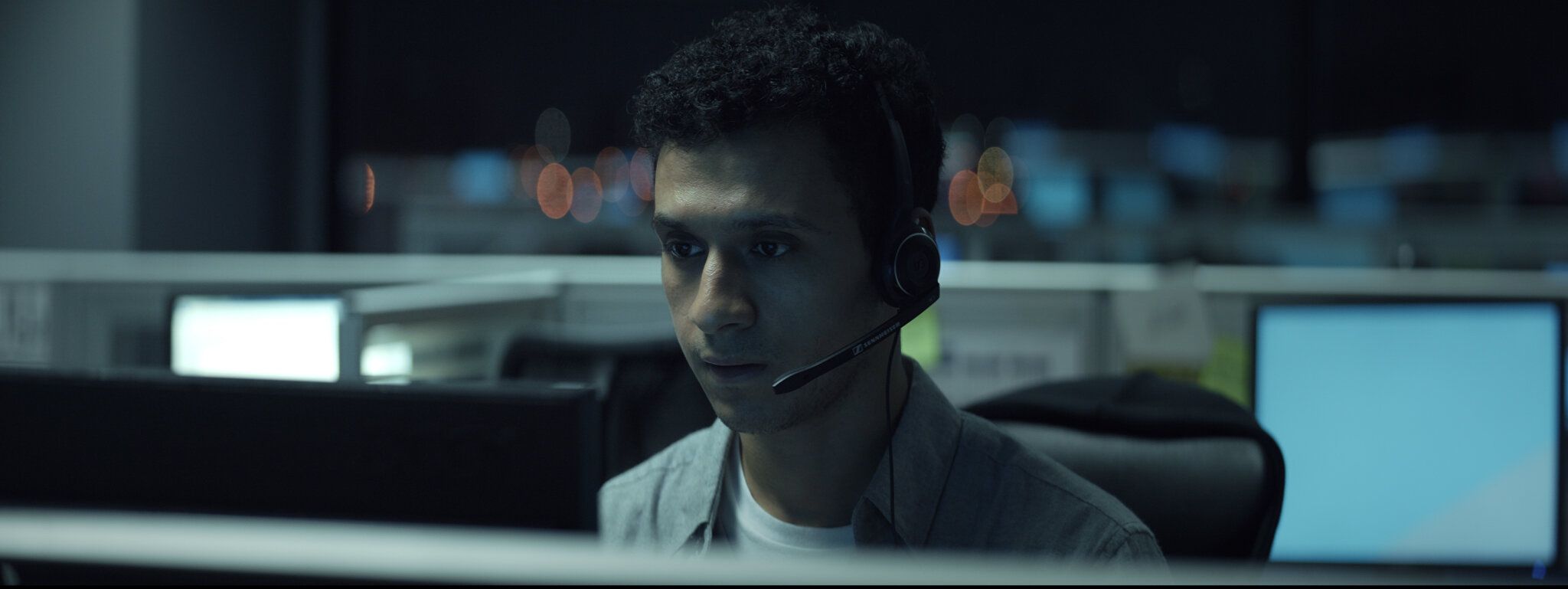

عبر فيلمه “صرخات وهمسات” Cries and Whispers (1972)، يتأمل برجمان الحاجات العاطفية ضمن البيئة العائلية.

جو ثقيل من الكآبة، والتوتر أيضاً، نشعره مع افتتاحية الفيلم، الغنية، المدروسة، حيث السديم يطفو مع انبثاق الضوء الأول للنهار، في محيط منزل ريفي فخم، عبر الأشجار والعشب.

الأحداث تدور في هذا المنزل الذي تسكنه “أجنس“، وهي مريضة تحتضر. تعتني بها خادمتها. وتأتي شقيقتاها للاطمئنان عليها ومحاولة التخفيف من معاناتها. من خلال سلسلة من الفلاش باك ومشاهد الأحلام، تتكشّف طبيعة وجوهر العلاقات والحالات النفسية التي تتصل بالشخصيات الرئيسية الأربع، ويتم التحرّي عنها بتفصيل دقيق وموجع غالباً.

الأصوات الأولى التي نسمعها هي دقات حشد من الساعات، على نحو رتيب. الساعات التي من غاياتها السريّة: إخضاع الزمن واحتوائه، نجدها تعلن هنا، في صخب، حضور الزمن وهيمنته. وهي توحي بخواء المنزل أو القصر الريفي. وعقارب الساعة تغيّر اتجاهها حتى تتوقف فجأة. عندئذ تصحو أجنس من نومها، مطلقة آهات وأنّات فظيعة من فرط ألم رهيب، ناجم عن سرطان في المبيض. بعد أن يهدأ الألم، تباشر في تدوين انطباعها في دفتر يومياتها: “إنه صباح الاثنين الباكر، وأنا أشعر بألم”.

برجمان يصوّر الساعات في لقطات قريبة، حيث حضور الزمن هو الطاغي. وما يضاعف طغيانها: تلك اللقطات القريبة وأصوات دقاتها المجسّمة، المضخمة، مما يمنح هذا الحضور بُعداً استبدادياً. إنه الزمن الذي يمرّ ثقيلاً وبطيئاً، بينما المريضة تعاني من آلام فظيعة يصعب احتمالها، والأختان تنتظران موتها.

في حديث الناقد فيليب ستريك عن الفيلم (مجلة Sight and Sound) يقول: “الافتتاحية رائعة، غنية، مدروسة، وحميمية أيضاً. الصور نقية وحيّة. الزمن دائماً يبدو وكأنه في حالة هروب بالنسبة لشخصيات بيرغمان. الزمن يرحل بهم من ماضٍ معتم إلى مستقبل مشؤوم عبر لوحة وهمية للحاضر. الرحلة تسمح لهم بطرح بضعة أسئلة، بضع إيماءات، عاجزة عن التعبير، عن الحب والكراهية، ولا شيء آخر”.

أجنس (هارييت أندرسون) في محور الفيلم عاطفياً وفيزيائياً. إنها مصابة بمرض عضال، لا شفاء منه. مرض السرطان المميت الذي يسبّب لها آلاماً فظيعة، ويجعلها تتلوى في سريرها من فرط الألم. تلازمها الخادمة أنّا (كاري سيلوان). هي على وشك الموت، فتأتي شقيقتاها كارين (إنجريد ثولين) وماريا (ليف أولمان) لمواساتها والتخفيف عنها، في أيامها الأخيرة، في المنزل الريفي الكبير والفخم، الذي لا يغادرنه إلا في أحوال نادرة. والفيلم يركّز بؤرته على هؤلاء النسوة.

من خلال الفلاش باك، نكتشف أبعاداً من حياة الشقيقات، والتي تشير إلى واقع أنهن ضحايا خداع الذات، ضحايا وهْم لجأن إليه بعد كل ما مررن به من خيبات وإخفاقات.

أجنس التي لم تتزوج أبداً، أمضت سنوات حياتها في تذكر الأم التي فارقت الحياة قبل عشرين عاماً، والتي أهملتها كلياً ولم تمنحها سوى نظرة واحدة، حزينة.

إنها تتحدث طويلاً عنها، عن جمالها ونعومتها، عن فتورها وقسوتها. عن اللحظات الحميمة التي جمعت بينهما. أمها كانت ملولة، نافدة الصبر، فاترة. لكنها أيضاً وحيدة.. هذا ما اكتشفته ابنتها مؤخراً. وحين تلازم أجنس فراشها، لا ترافقها غير تشنجات مؤلمة وأصوات مرعبة لا تصدر إلا من شخص يحتضر ويلتمس أن يسمعه أحد. هي لا تشعر بالابتهاج والسعادة إلا حين تتنزه مع شقيقتيها: ماريا المتهورة، وكارين الفظة، التي تفتقر إلى الحساسية. بالأحرى، أجنس هنا تتوهم، أو تحب أن تعتقد، أن ثمة رابطاً عاطفياً قوياً ومحكماً يربط بينها وأختيها. لكن ما نكتشفه حقاً هو هشاشة هذا الارتباط. إن ما تبديه الشقيقتان تجاه أجنس من عطف وشفقة وحنان ما هي إلا مشاعر سطحية، عابرة، تفتقد درجة أعمق من الصدق. إن أكثر ما تتوق إليه أجنس الآن، هو ما لا يستطيع محيطها أو عالمها أن يوفّره لها: الحب.

في اليوم التالي، يأتي طبيب العائلة (إيرلاند جوزيفسون)، بعد أن يطمئن على المريضة، يقول لأختها كارين: “هي متعبة جداً. لا أظن أنها ستعيش طويلاً”. نفهم أن هناك علاقة غرامية بين ماريا والطبيب.

نرى فلاش باك ماريا. تتذكر ما حدث قبل سنوات عندما زارهم الطبيب. تدعوه لتناول العشاء، والمبيت عندهم. في صباح اليوم التالي، يعود زوجها. نكتشف أنه يعلم عن خيانة زوجته له. لكنه لا يجرؤ على مواجهتها لضعف شخصيته. بدلاً من ذلك، يدفعه اليأس والشعور بالإذلال إلى محاولة الانتحار بطعن صدره بخنجر، أمام بصرها. يطلب منها أن تساعده فيما يتألم ويبكي، غير أنها لا تفعل، ولا يحصل منها غير نظرة اشمئزاز واحتقار. ثم تنصرف عنه. ينتهي الفلاش.

ماريا، الأخت الصغرى، الكسولة والمتظاهرة بالخجل، هي المرأة العابثة، التي تستغل جمالها وأنوثتها في الإغواء، وتحاول أن تجذب الرجال إرضاءً لغرورها، والتي تشعر بحاجة ماسة إلى المحافظة على جاذبيتها. لكن الطبيب يكشف لها أنها لم تعد شابة، وأن ابتساماتها الماكرة لم تعد تخدع أحداً. لقد فقدت قدرتها على أن تفتن وتسحر.

ليلاً، أجنس تصيح متألمة، وتنادي أنّا التي تهرع إليها، وتأخذها في حضنها حتى تنام. ثم تخبر أختيها أن حالتها تسوء. بعد وقت، تزداد آلام وأوجاع أجنس. تستغيث، لكن لا يمكن فعل شيء لها. تطلق صرخات مرعبة. ثم تسكن فجأة. وبينما تواسيها أنّا، تنظر إليها أجنس، تبتسم لها، ثم تموت في هدوء.

كارين، الأخت الكبرى، الفاترة والمتجهمة، المتعجرفة والمستبدة، تبدو ظاهرياً زوجةً مخلصة وأماً حنونة، لكنها في الواقع تتجاهل عائلتها وتهملها (هي أم لخمسة أبناء لا نراهم). بل أنها تحتقر زوجها الدبلوماسي. هي وزوجها يتناولان العشاء في صمت وفتور. والضغينة تبدو جليّة على وجهها.

تشعر بأنها مسجونة في قفص الزواج مع رجل تشمئز منه ويثير قرفها، إلى حد أنها تجرح موضعاً حساساً من جسمها بشظية من زجاج لكي تتجنب معاشرته، وتتملّص من أي اتصال جسماني معه، فيما هو جالس في غرفة النوم ينتظرها. وهي لا تكتفي بذلك، بل تلطخ وجهها بالدم أمامه، إمعاناً في احتقاره. إنها تفتقد الدفء في حياتها.

في الصباح التالي، ماريا تعرض على أختها كارين صداقتها، وضرورة أن تتواصلا وتتقاسما لحظات الفرح والحزن. كارين ترفض. تبكي. لكن في المساء تعتذر لها. ثم تقترح بيع البيت والأراضي المحيطة به، وأن تُصرف أنّا من الخدمة بعد أسابيع. الشقيقتان تختبران مشاعر مختلطة تتأرجح بين الانجذاب والنفور. ينتهي المشهد ببكائهما معاً.

المرأة الوحيدة، في المنزل، القادرة على منح الحب بلا مقابل، بلا منّة، بعيداً عن الأنانية والمصلحة الخاصة، وبإنكار للذات، هي أنّا، خادمة أجنس الوفية، الأم البديلة، المؤتمنة على أسرار العائلة، التي نذرت نفسها لخدمتها ورعايتها، والتي عانت من موت ابنتها، فوجّهت غرائزها الأمومية نحو أجنس. بالتالي هي تعامل المريضة كما لو أنها ابنتها المريضة التي فقدتها. أنّا أيضاً لديها حاجات عاطفية لا تجد لها إشباعاً، لكن هذا لا يفضي بها إلى إهمال المريضة، فلقد كرّست نفسها، بتواضع وحب، لخدمة المريضة في ورع وتقوى بديهية وعميقة. بساطتها ناجمة من حقيقة أنها لا تطلب الكثير من العالم. حنانها الأمومي، الفطري، يتباين ويتعارض على نحو حاد مع موقف ماري وكارين تجاه أختهما. كلتاهما تراقبان صراع المريضة مع الموت في ألم شديد، لكن عاطفة الحب مفقودة. في لحظة الموت الرهيبة، المخيفة، أنّا تحتضن أجنس، وكأنها تحاول حمايتها بصدرها العاري، في إيماءة طبيعية تماماً. لذلك أنّا تظهر بوصفها الشخصية الوحيدة التي تمتلك استقامة فطرية.

ننتقل إلى حلم أنّا.. هو حلم سوريالي أكثر مما هو فلاش باك. أنّا تصحو على صياح طفلة. يبدو أنها ابنتها الميّتة. هي تتحرك عبر الرواق لترى كارين وماريا تتحدثان دون أن تصدرا صوتاً. تدخل غرفة أجنس فتجدها حيّة تذرف دموعاً، وتسألها: هل أنت خائفة مني؟ أنا ميتة، كما ترين. ومنهكة جداً. ألا يستطيع أحد أن يساعدني؟”. تقول لها أنّا، لا أستطيع لأن هذا مجرد حلم. فترد عليها أجنس قائلة: هو ليس حلماً بالنسبة لي. ثم تطلب من كارين أن تساعدها، لكن الأخرى ترفض: “أنا ما زلت حيّة. لن أورّط نفسي في موتك. وأنا لا أحبك. ما تطلبينه مني أمر بغيض. سأتركك”. ثم تغادر. أجنس تبكي. ماريا تقترب منها في تعاطف وإشفاق. تتحدثان عن طفولتهما، لكن عندما تحاول أجنس أن تقبّلها، تبكي ماريا وتتصرّف بهستيرية، ثم تخرج راكضة.

أجنس تنبعث من أجل أن تعانق شقيقتيها، لكن اشمئزازهما ورعبهما يفوقان حبهما لها. أنّا تبقى مع أجنس، تحتضنها وتواسيها. تتولى تقديم العون أو التعزية الجسدية التي تحتاجها. في لحظة الموت الموجعة، تأخذ أنّا جسد أجنس في حضنها، في مشهد آسر، يذكّرنا بلوحة “المنتحبة” لمايكل أنجلو، التي تمثّل العذراء وهي تحتضن جثمان المسيح وتنتحب. في حديث الناقد فرانك جادو عن هذا المشهد، يقول إن أنّا “تجسّد هنا الرحم والموت الرحيم الذي يحرّر الكائن من الألم”.

بعد الجنازة، يسألون أنّا عن طلباتها، تقول لا أريد شيئاً. يتم الاستغناء عنها بعد أن خدمت الأسرة 12 عاماً، لأنها أصبحت “رافعة للكلفة أكثر مما ينبغي”، على حد تعبير كارين. ولقاء خدماتها، تُمنح مكافأة مالية مجزية.

أما العلاقة بين الأختين، بعد موت أجنس، فتتكشّف عن رابط هش، وتتضح أنها علاقة قائمة على البغض والغيرة والكذب. في لحظات من التقارب العاطفي بينهما، والمزاج الرائق، تقرران التصالح فيما بينهما وإنهاء الخلافات، فتتقاسمان لحظات وجيزة من الود والحنان والعذوبة. في هذه الأمسية الاستثنائية، تسترجعان الماضي، تعودان إلى الطفولة، تتبادلان اللمسات المتوترة، وكل منهما تلامس وجه الأخرى في تردّد، كما تتبادلان القُبل السريعة. لكن في يوم آخر، بعد الجنازة، وقبيل مغادرتهما البيت والعودة إلى حياتهما الخاصة، يتجدّد بينهما البغض والعداوة، فالدعوة إلى المصالحة كانت مجرد محاولة زائفة. كما لو كان حلماً. ثم تفترقان في برود، وفي كراهية عميقة.

عندما يخلو المنزل، أنّا تأخذ يوميات أجنس. تقرأ مقطعاً تسرد فيه أجنس، قبل أن يتفشى فيها المرض، كيف قضت مع أختيها، ومع أنّا، لحظات من السعادة في نهار خريفي جميل.

ينتهي الفيلم بالشقيقات الثلاث، مع الخادمة، يتنزهن خارج المنزل، فيما نسمع صوت أجنس تقول: فجأة شرعنا في الضحك، وركضنا صوب الأرجوحات التي لم نرها منذ أن كنا صغيرات. جلسنا مثل ثلاث شقيقات صغيرات طيبات، وأنّا تدفعنا على مهل وبرقّة. كل أوجاعي وآلامي اختفت. معي أحبّ الناس وأقربهم إلى قلبي. بوسعي أن أسمع أحاديثهن من حولي. بوسعي أن أشعر بحضور أجسادهن، بدفء أياديهن. أردت أن أمسك تلك اللحظات واحتفظ بها. أشعر بامتنان عميق جداً إلى حياتي، التي وهبتني الكثير”.

في حديث المخرج فرانسوا تروفو عن الفيلم قال: “الفيلم يبدأ مثل مسرحية تشيخوف (الشقيقات الثلاث) وينتهي مثل (بستان الكرز) لتشيخوف أيضاً.. وبينهما الكثير من سترندبرغ”.

أغلب أحداث الفيلم تدور في صمت، أو في نبرات هادئة وخافتة. وعنوان الفيلم يعبّر عن الانقسام، التعارض، بين الصراخ المتصل بالحالات العاطفية كالألم، والهمس المتصل بمشاعر الحنان والحب.

تصوير قوي للسلوك الإنساني إزاء الموت، المتموضع على التخوم بين الواقع والكابوس، السكون والذعر.

والفيلم يوثّق في تفاصيل دقيقة معبّرة تأثير الموت على الشخصيات الأخرى.

في أفلامه السابقة، تناول برجمان ثيمات المعاناة والاحتضار والموت، لكنه لم يعالجها بمثل هذا التركيز والقوة، وبمثل هذا الإيلام، كما فعل في “صرخات وهمسات”. يقول الناقد روجر إلبرت: “لم يحقّق برجمان قط فيلماً موجعاً كهذا. أن تشاهده يعني أن تتحسس الحدود القصوى من الشعور الإنساني. إنه شخصي جداً. اختراق لما هو خصوصي. إلى حد أننا نرغب في أن نشيح بوجوهنا، ولا نشاه

وكما يحدث غالباً في أعمال برجمان، الموقع، البيت هنا، يمارس دوراً مؤثراً في بناء الفيلم. وهو يوحي بالعالم الداخلي الذي يحتجز بداخله ذواتاً معزولة، مركّبة، وفي غاية التعقيد. وقد قام برجمان بدهن الجدران الداخلية للبيت، والأرضية والسقف، باللون الأحمر وتدرجاته المتنوعة. الأحمر في كل مكان. ربما لأنه لون الدم، العاطفة، الروح. بينما يعلق برجمان على هذا قائلاً (Sight & Sound, Spring 1972): “كل الأجزاء الداخلية هي حمراء، بتدرجات متعددة للون الأحمر. لا تسألوني لم فعلت ذلك، لأنني لا أعرف. لقد فكرت ملياً في السبب ووجدت أن كل تفسير يبدو أكثر هزلية من الآخر. ربما كل شيء نابع من الداخل، وأنني منذ الطفولة تخيلت باطن الروح كغشاء رطب، نديّ، ملوّن بدرجات متفاوتة من الأحمر”.

هنا توظيف بارع للألوان، التي لها دلالة مجازية محددة، ومستخدمة طوال الفيلم لدعم السرد. الألوان، والصور التي تشكّلها، لها أهمية قصوى.

اللون الأحمر والأسود والأبيض يهيمن على معظم المشاهد. اللون يلعب دوراً أساسياً ومكملاً. إنه يضفي على الفيلم كثافةً وحدّة. والكاميرا تلاحق الشخصيات في مساحات ضيقة ومحدودة. الانتقالات من مشهد إلى آخر، أو من شخصية إلى أخرى، تحدث من خلال التضاؤل التدريجي fade المتميّز باللون الأحمر، وليس الأسود، كما هو معتاد. اللون الأحمر طاغ، سائد. يوحي بالدم، الفناء، الألم. إنه لون مهيمن على أغلب المشاهد الداخلية في المنزل الكبير. ترابط الألوان، وتحديداً الأحمر والأبيض والأسود، تخلق انقساماً بصرياً لافتاً، حيث تمثّل القوى المتعارضة التي تؤثر في الحالة الإنسانية.

عمل فني مدهش، فيه الأسلوب البصري يتعذر فصله عن النص ومعناه. وفيه يلتحم الديكور والألوان والأزياء معاً في عرض بصري جميل ومتناسق.. مع اقتصاد في استخدام الموسيقى.

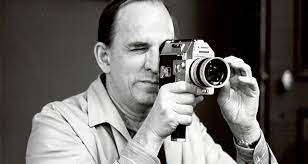

التصوير، تحت إدارة العظيم سفين نيكفست، ساحر وفاتن. وعن تصويره لهذا الفيلم، فاز بجائزة الأوسكار. بالإضاءة اجترح الثنائي (برجمان– نيكفست) الأعاجيب في أفلامهما السابقة، لكن التعاون بينهما، في هذا الفيلم، هو الإنجاز الأعظم.

بعض المشاهد، في التكوين والألوان والإضاءة، تبدو أشبه بلوحات كلاسيكية، تشعّ جمالاً وتناسقاً. ثمة لقطات أخاذة تضاهي اللوحات التشكيلية.. كما تلك اللقطة التي تصوّر المريضة أجنس، التي تحتضر، وهي بين ذراعيّ خادمتها المخلصة أنّا. إنها تجسد لحظات من الألم والمعاناة والحزن لا تستطيع الكلمات أن تعبّر عنها بالقوة والبلاغة ذاتها.

الفيلم لا يعتمد السرد الخطي، المتدفق، الترابطي، بل على المشاهد الوجيزة، الأحلام، التداعيات، التخيلات. هنا تتمازج عناصر من الواقعي والفانتازي والغرائبي والسحري والمرعب ضمن رؤية برجمانية.

وعبر الفلاش باك الذاتي، من وجهة نظر الشخصيات النسائية الأربع، يكون بوسع المتفرج أن يستوعب أكثر مشاعر ودوافع الشخصية. هذه الارتجاعات لها خاصية حلمية، وأحياناً يستحيل تحديد ما إذا كانت مضامينها تصويراً صادقاً وأميناً للواقع، أم أنها مجرد وهْم يعبّر عن أحلام وتخيلات الشخصية. والفيلم لا يستجوب مدى صحة هذه الأجزاء.

برجمان لا يوضح أو يفسّر عدداً من الأمور. كمثال: طبيعة العلاقة بين الشقيقات الثلاث، تاريخها، طفولتها، نشأتها. ما الذي باعد بين الشقيقات، وجعل العلاقة بينهن مضطربة ومتوترة. وليس لدينا معلومات عن الأم، عن غياب الأب. برجمان لا يقدّم أجوبة، بل يترك مظاهر كثيرة مغلفة بالغموض، بحيث يتولى المتفرج مهمة اكتشافها والتوصل إلى نتائج.

في حديث الناقدة الشهيرة بولين كايل عن “صرخات وهمسات” تقول (The New Yorker, Dec. 2017): “الفيلم يتكشّف بطريقة شبيهة بما يحدث في الحلم. تركيز بؤرة الكاميرا على الأيدي التي تبحث وتتلمّس، والوجوه القريبة التي تملأ الشاشة، والإيقاع البطيء لحركات النساء، له تأثير تنويمي شبيه بتأثير الحلم. الأيدي، طوال الفيلم، في حركة دائمة، حركة راقصة. تتلمّس، تتحسس، تلاطف، تعين، تتشابك. تمتد لتلامس الوجوه، لتتحسس البشرة والجلد والعظم. لتتصل، لتتحد. كما لو باللمس يمكن قراءة النفس، المشاعر، الأفعال. كما لو أن اللمس يتحول إلى أحد طقوس البحث عن الروح. وحدها الأخت كارين تمقت اللمس، تكره الاتصال. تخشى اقتراب الآخرين منها”.

في هذا الفيلم الرائع، الذي يُعد تحفةً فنية، يجد المرء جميع مواضيع برجمان الرئيسية أو هواجسه المألوفة: انعدام الاتصال، التحفظ في العلاقات، العلاقات الزوجية المتوترة والقائمة على سلسلة من الأكاذيب، الآلام التي يسببها الموت، الإيمان والشك، الزمن الذي يمرّ سريعاً.

عند عرض الفيلم في مهرجان كان، شهد ترحيباً حاراً وحفاوة بالغة من قِبل النقاد والسينمائيين والجمهور. وقد حاز الفيلم على العديد من الجوائز من بينها جوائز نقاد نيويورك لأفضل فيلم ومخرج وسيناريو وممثلة (ليف أولمان)، كما رُشح لخمس جوائز أوسكار.

في حديث المخرج فرانسوا تروفو عن الفيلم، في 1975، قال: “صرخات وهمسات برجمان أحرز نجاحاً عالمياً رغم أنه يحتوي على كل عناصر الفشل، من ضمنها مشهد التعذيب البطيء لامرأة مصابة بالسرطان وهي تحتضر. إنه يحتوي على كل ما يرفض الجمهور العام مشاهدته. غير أن الكمال الشكلي للفيلم، خصوصاً استخدام اللون الأحمر في ديكور البيت، شكّل عنصر إعلاء، بل وعنصر متعة، وبالتالي شعر الجمهور على الفور أنه يشاهد تحفةً فنية. وقد عزم أن ينظر إليه بتواطؤ فني وبإعجاب، بحيث حقّق توازناً مع محنة هارييت أندرسون فيما هي تصرخ وتئن من الألم”.