ملامح النقد السينمائي الاثنوجرافي

قمت مؤخرا بإجراء دراسة ميدانية حول الدافع الأساسي للإدمان المتزايد للمخدرات، والمهلوسات، والمشروبات الكحولية بالجزائر، واتخذت عينة في ولاية سيدي بلعباس، حيث نزلت للميدان وقمت بتسجيلات صوتية مع ما أسميتهم شباب “الواي واي”، نسبة لأغنية الراي المنتشرة في كاباريهات الساحل الوهراني.

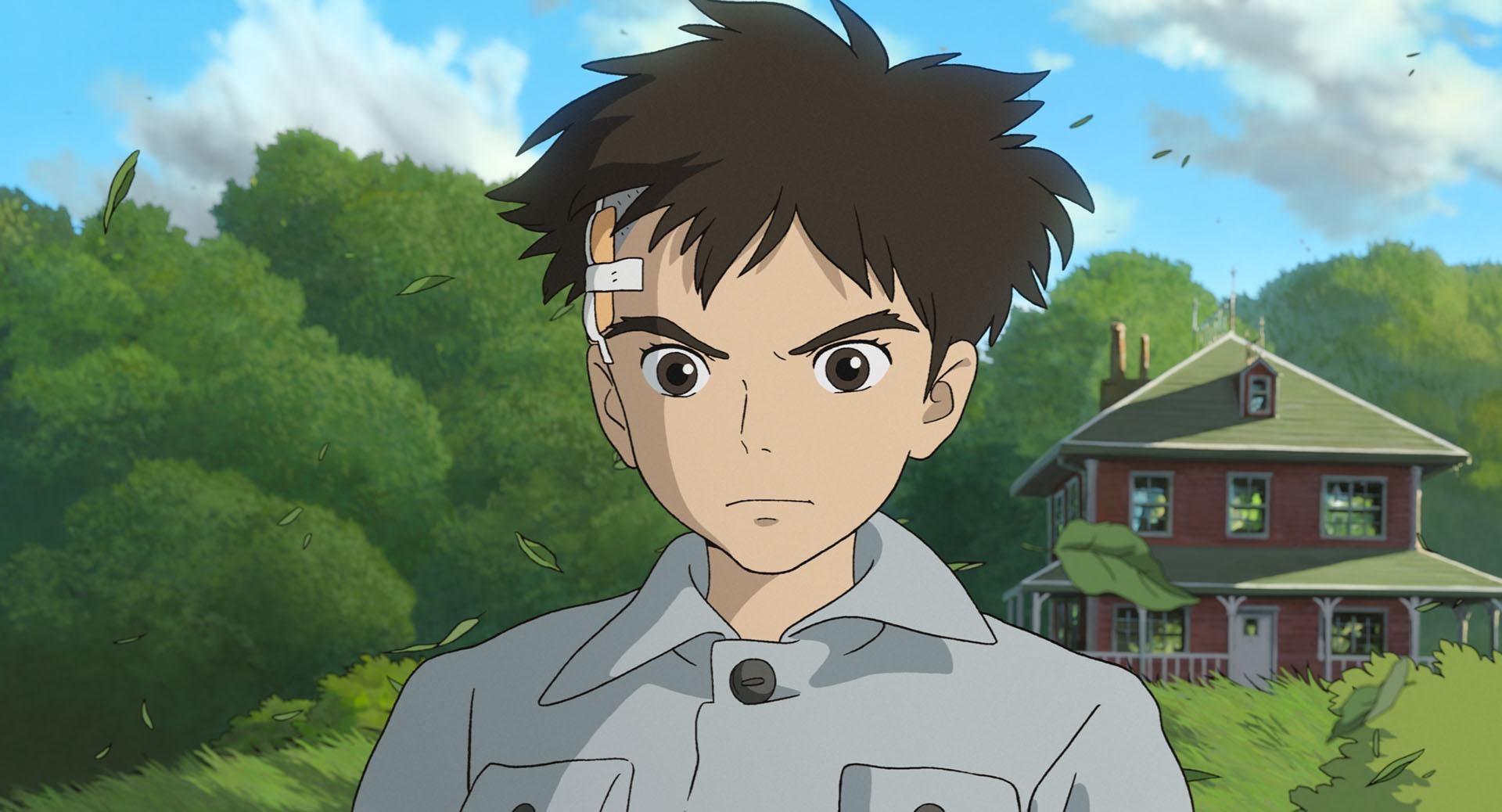

جعلني إعدادي للدراسة أفكر في إنجاز فيلم وثائقي حول الظاهرة، فبدأت أبحث عن القصة المناسبة ولا أزال، وبالتوازي لهذا البحث الاثنوجرافي السينمائي، وجدت شريحة واسعة جدا تصارع من أجل البقاء بأقل من دولار في اليوم.

هنا يبدو التناقض الصارخ، فشريحة الكادحين عندنا تنقسم إلى قسمين على الأقل، منهم من يشتغل صباحاً مساءً من أجل تحصيل لقمة العيش لأسرته المعدومة، ومنهم من يفضل أن يشتغل ويكد من أجل تحصيل المال الذي يبدده في السهرات والمهلوسات للهروب في اتجاه عالم يعيشه بعيدا عن واقعه المرير.

هنا بدأت فكرة هذا المقال الذي يطرح سؤال دور النقد السينمائي في واقع يتجاوز فيه الخيال السينمائي، ويدفع النقد السينمائي الاجتماعي -الاثنوجرافي- نحو المغامرة في إعطاء قراءة للواقع بوصفه سياق ضروري الاستيعاب لفهم الظاهرة السينمائية للجزائر المعاصرة، إيمانا منا بأن السينما وليدة السياق الذي تنشأ فيه.

نحو النقد السينمائي الاثنوجرافي:

كيف نباشر نقد النقد من خلال مقاربة نقد العقل الجمعي بغية التأسيس لممارسة النقد السينمائي الاثنوجرافي في مجتمع لا يزال محكوما بدكتاتورية الأنساق المضمرة التي تحركه؟

الشباب مازال يرتقي في نزوله، ويتدحرج في سقوطه محكوما بثقافة مفادها “لا يمكن للعين مقاومة المخرز”، أي ثقافة الأمر الواقع، ثقافة “البوكس أوفيس” والكم على حساب الكيف، فالذوق الفني محكوم بنسبة المشاهدة، فليس المطلوب ما يحتاجه المشاهد فعلا، بل ما يرغبه، فالرغبة عمياء شهوانية، والحاجة وإن لم تكن مرغوبة فهي ضرورية لنقاء النوع، والبقاء “للأصلح”، فالانتقاء الطبيعي حتمية لم نعد نعيرها اهتماما.

لذلك طغت على ذائقتنا المحسوبية الشكلية، بدلا من عمق المحتوى، ومدارات إرضاء اللذة، بدل الاستعداد لمقاومة الألم، ثقافة الرغبة الجامحة مقابل الحاجة الضرورية، فهذا شباب اليوم يفضل شراء المخدر بدل إشباع البطن.

وأتذكر نقاشا خاصا مع ممثل سينمائي مغربي معروف، قال لنا بصراحة أنه ليس ضد المخدرات التي يتناولها أغلب أهل الفن، بل هو ضد تناول المخدرات من طرف شباب في مقتبل العمر يعاني الأمرين من الأجل نجاحه في العالم الثالث، فأصبح هذا الشاب لا يمكنه الاستمتاع بجسد الفاتنة إلا إذا كان سكرانا مخدرا، فهو يعاني هيجان الملذات وتضاربها بحيث لم يعد يقوى على الاستمتاع، فإن كان بصحبة فتاة جميلة يكون تعيسا لأنه لا يملك المال للسكر، وإن كان سكرانا برفقة فاتنة يكون تعيسا لأنه بحاجة للمخدرات، وإن كان سكرانا مخدرا برفقة فاتنة يكون تعيسا لأنه يفتقد الحبوب المهلوسة، وعندما يرمي نفسه في أحضان الجرعة الزائدة فإنه يصبح مؤمنا بالله عابدا زاهدا، وإذا ما طال عليه الأمل -ولم يجد طريقا للتشدد وتعويض المخدر بإثارة الرشاش والقنابل- يعود شيئا فشيئا إلى يوميات الحبوب المهلوسة.

وهو دائم اللوم، إذ يسعد كثيرا عندما يصفه “المثقف” بالضحية، لكن إذا ما واجهته بحقيقته الاقتصادية، وقلت له: “لديك دخل يومي يكفيك للأكل والادخار” يجيبك قائلا: “طموحي أكبر من هذا المال الزهيد، فأفضل المخدر الذي ينسيني واقعي على أن يكون لي مشروع أسرة فاشل”، فهو يرى أن أخاه الأكبر منه يمثل أسوء ما يكون عليه المرء، إذ هو كاد مثابر من أجل أن يضمن لقمة عيش أولاده فقط، ويعيش هو وزوجه معيشة الفقر والحرمان، وما يأتي نص كتبه أحد العمال الكادحين بعد سماعه تصريح شباب الواي واي- الذي قدمته الآن بصيغة الغائب والتعميم-، ولنسمي هذا الشاهد السيد ع. ل، وقد رافقني أثناء تسجيل الشهادات بين المدمنين والسكارى، وسألته هل بإمكاني صناعة فيلم تسجيلي انطلاقا من هذه المادة؟ النص كما هو بأخطائه وصيغته:

“إذا كانت الصورة والصوت تصنع الحدث أو الفلم فإن السكوت، وإطالة التمعن في الأحداث تصنع الفكر، فإن وضعية الشباب المدمن الذي يصرف على رأسه [يقصد أنهم يبدرون المال على المسكرات] فقط ما يفوق 5 ملايين في الشهر [ما يعادل 250 دولار شهريا علما أن الأجر القاعدي للعامل البسيط في الجزائر لا يتعدى 40 دولار في الشهر] لبلوغ النشوة يجعل من المصور أو المخرج يحتار في إعطاء البديل لهؤلاء الشباب، ويجعل من المتفرج متعاطفا إلى أقصى حد بل يمكن أن يذرف الدموع بمجرد رؤية الشاب يحتسي الخمور أو يبلع حبة من الحبوب.

وكذلك يجعل من المواطن البسيط الكادح على لقمة العيش ينظر إلى هؤلاء الشباب أنهم “ناقزتهم العيشة” أو “ناسفين في اللبن” [أمثلة شعبية مفادها أنهم شباب بطروا معيشتهم]، لأن هذا المواطن البسيط يرى أن بديل لهؤلاء الشباب هو الفقر، فالفقر يجعل من الإنسان يطلب أبسط الأشياء، مثل لقمة العيش، شرب فنجان قهوة في المقهى، أكل “همبرغر”، أكل بعض الفواكه في وقتها المبكر، الذهاب إلى بعض المرافق الغير مكلفة، بل وحتى ركوب التاكسي يجعل من هذا المواطن يحسب له. أما الرؤية التي يتفق كل هؤلاء فيها أن الإدمان في السكر أو الحبوب أو أي شيء آخر هو ارتقاء إلى الأعلى ودخول عالم الكبار”.

كيف يا ترى يستطيع السينمائي تصوير الواقع -الذي وصفناه بموضوعية اثنوجرافية- بدون السقوط في لغة الخشب السينمائية؟ ويكون وفيا لنقل هذا الواقع بجمالية تناسبه؟ ثم كيف يتسنى للناقد الاشتغال على موضوعات يذوب فيها الدال في المدلول المتعدد المتلون كجلد الحرباء، والذي يستقي من الواقع رموزا تغدو سبيل نحو عمق آلام الإنسان المعاصر؟ هل نعيش زمن يحتم على الناقد السكوت والتأمل عله يستوعب واقع ما بعد الحداثة الذي نكابده؟ أم أنه مطالب بالكتابة والقول الذي يحرك الفكر نحو غاية أسمى لا ندرك كنهها لحد الساعة؟ كلها تساؤلات تراودني وأنا أحاول تعريف النقد السينمائي الاثنوجرافي في فجر الألفية الثالثة، لأن تطورنا لا يزال رهين التكنولوجية، وليس تطورا إيجابيا ينعكس على حياة الناس وسعادتهم، وما السينما والفن سوى مرآة لطموح الإنسان القابع بين اللذة والألم، وفي عالمنا الثالث نرى أن كل الأسئلة تتطاير في الأجواء دون أجوبة حولها، فلم نعرف الديمقراطية بعد، ولم نعرف حقوق الإنسان، ولم نعرف أنفسنا وأوطاننا أصلا، فكيف لنا أن نتجرأ بالقول أننا نمتلك تعريفا يقينيا للسينما والفن؟

- ناقد سينمائي من الجزائر