رباعية ويس أندرسون.. سينما ما وراء الحائط الرابع

عبدالله يحيى

منذ فترة قامت شركة نيتفليكس بشراء حقوق جميع قصص الكاتب والروائي البريطاني الشهير روالد دال؛ ذلك الروائي المعروف بقصصه المسلية عن الأطفال والتي اُقتبس عدد منها في السينما حتى يومنا هذا.

وفي خطوة لبدء اقتباس عدد من هذه القصص في حُلة جديدة، عملت نيتفليكس بالتعاون مع المخرج ويس أندرسون على إنتاج أربعة أفلام قصيرة: “القصة الرائعة لهنري شوجر” و”السُم” و”صائد الجرذان” و”البجعة”.

والجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يقتبس فيها ويس أندرسون من كتب روالد دال، حيث يُعد أحد أشهر أفلام ويس “الرائع السيد فوكس” عمل مقتبس بنفس الأسم لروالد دال. وسأحاول إلقاء بعض الضوء على هذه المجموعة من الأفلام وصانعها.

القصة الرائعة لهنري شوجر

يستهل أندرسون فيلمه الأول بنظرة سريعة على كاتب يبدأ للتو في تجهيز مكتبه من أجل سرد قصته (قصتنا الأولى). ويخبرنا بقصة الثري الإنجليزي هنري شوجر الذي اكتشف كتابًا صغيراً قد يغير حياته للأبد ويزداد ثراءً على ثرائه. يأخذنا الفيلم في رحلة لنعاين نتيجة التحول في شخصية هنري.

يبدأ الفيلم بحكاية عن شخصية “إمداد خان” أو ذلك الشخص الذي يرى بدون استخدام عينه. يعثر هنري شوجر على الكتيب الذي يحتوي على قصة ومهارة “إمداد خان”، وقبل أن يبدأ في السير على نهجه، ينتقل الفيلم أولاً لمعرفة كيف اكتسب إمداد خان مهارته.

في هذا الفيلم، ومنذ أول مشهد للكاتب الجالس على مكتبه، يعطينا أندرسون لمحة عما ينتوي تقديمه. أندرسون لن يقدم قصة في فيلم، بل سيحكي تفاصيل سرد قصة داخل فيلم. ولعل ذلك ليس بعيداً عن كل ما قدمه أندرسون من قبل، إلا أنه مع مرور السنين، بدا وكأن أندرسون ينغمس أكثر فأكثر داخل ما يجذب إنتباهه تحديداً في السينما والأفلام. ولكن ما الذي يجذب أندرسون؟

يقول أندرسون، إن السينما هي الوهم الجميل الذي يحاول إقناع مشاهده بالحقيقة غير المتواجدة، لكن المسرح هو تلك الحقيقة. ومن هنا يكمن مسعى أندرسون التقني في القصص الأربع؛ محاولا تقريب الخطوط الفاصلة بين السينما والمسرح، بين السيناريو السينمائي والنص المسرحي؛ فتبدأ قصة إمداد خان وهو يشرح-موجهًا كلامه للكاميرا- قصته. إنه يخبرنا حرفيًا بحكاية مصادفته ذلك المعلم الهندي الذي اكتسب منه التدريبات التي ستساعده على الرؤية بدون استخدام عينيه.

لكننا نرى بعد ذلك أن جميع الشخصيات داخل القصص الأربع، توجه حديثها للكاميرا وبالحد الأدنى من التفاعل التعبيري مع بعضها. ومن هنا تتكشف مجدداً خدعة أندرسون في دمج المسرح مع السينما، فعند توقف الممثل عن أي شئ سوى الشرح الحرفي للأحداث، يتجه الانتباه إلى كل عنصر آخر على الشاشة، فيتحول الكادر السينمائي إلى مسرح.

إلا أن أندرسون لا يتوقف عند ذلك، بل يقرر تحويل ذلك المسرح إلى نافذة خلفية على كل ما يحدث خلف الكاميرا؛ فيبدأ أولا في عرض الحوار والسيناريو، تمامًا كما هو مكتوب على الورق، ويقوم بتغيير المناظر (أمام الكاميرا) عندما يتحرك هنري شوجر من مشهد لآخر، وإذا احتاج هنري أن يغير ملابسه فسيتدخل فريق الأزياء والماكياج (أمام الكاميرا) لمساعدته.

الانتقال الزمني من لحظة إلى أخرى في قصة هنري شوجر- الشخص الذي سيحتاج ثلاث سنوات ليجيد تنفيذ حيلته- لن يحدث من خلال القطع المونتاجي بل سيتم من خلال تغيير الإضاءة وإعادة توجيهها في المشهد تارة، أو تحريك الممثل من غرفة إلى غرفة تارة أخرى، أو حتى من خلال تحرك الكاميرا ذاتها من جانب إلى جانب آخر.

كل ذلك لن يقلل من التسلية التي تقدمها القصة ذاتها والتحول الذي يحدث لشخصية هنري، من شخص يسعى لإكتناز المال بأي طريقة، إلى شخص يفعل ذلك لكن لغرض مختلف؛ إذ تلعب القصة على قدرة التجارب طويلة الأمد على إحداث تغيير جذري في شخصيتنا ودوافعنا ورؤيتنا للعالم؛ فالإنسان هو وليد تجربته.

السُمّ

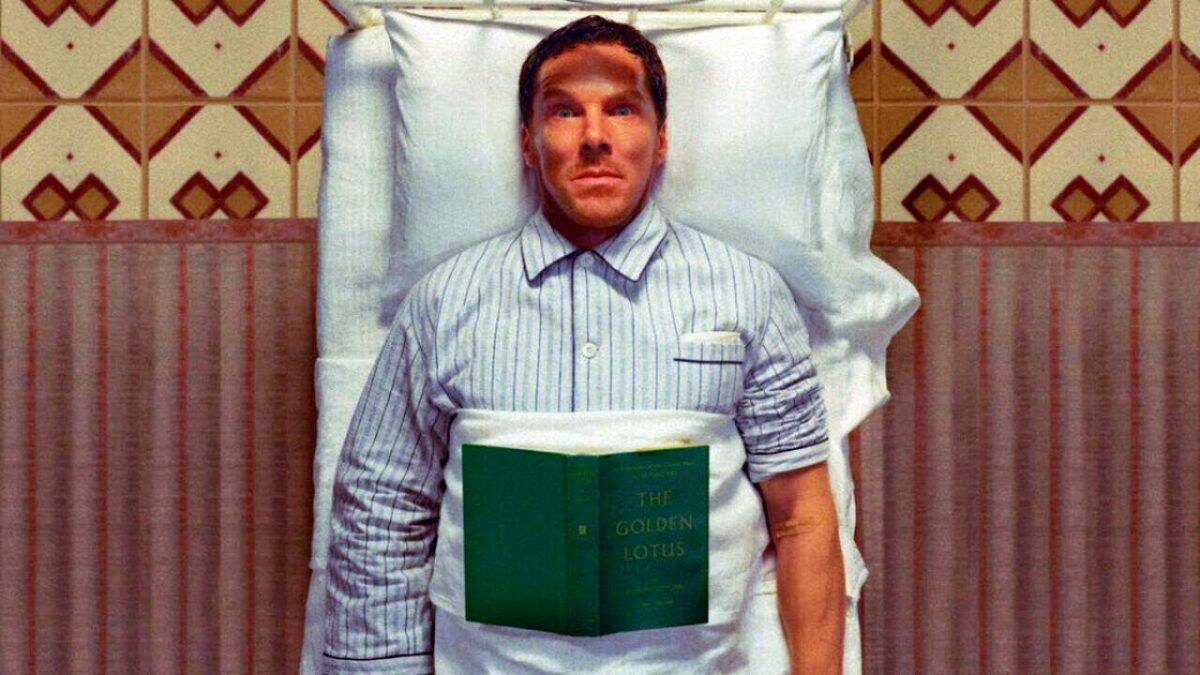

في فيلمه الثاني، يصور في اقتضاب، ليلة مزعجة لشخص يُدعى “هاري بوب”، يزعم أن هناك ثعبانا على جسده مغطى بالكتاب الذي كان يقرأه قبل أن يغفل في النوم. ويحاول مساعده وطبيبه أن يجدا حلاً كيلا يلدغه الثعبان.

مجدداً يعاود أندرسون الكرَّة بأسلوبه المسرحي الكاشف، فنجد المساعد يهبط بمصعد لينتقل من غرفة إلى أخرى. لكن في هذا الفيلم يتضح أمراً آخر هو ولع أندرسون بالأسلوب الأدبي لروالد دال (وهو ما سيتضح أكثر في فيلم البجعة)، إذ أن شخصية المساعد لا تتوقف عن ترديد سطور القصة المكتوبة على يد دال؛ بكل إيضاحاتها وتنسيقها وترتيبها. وعند تلك النقطة يتحول الفيلم إلى ثلاث شخصيات تتحدث باسم الراوي لا باسمها، بينما الكاميرا هي الشخصية الوحيدة المستقلة في الفيلم؛ تترصد أمام الشخصية المتحدثة، وتنتقل من زاوية لأخرى ومن غرفة لأخرى بلا أي قيود، لأنه وبالطبع.. لم يعد هنالك ما تخفيه وراءها.

تبدأ القصة وتنتهي مرة أخرى إلى تأثير التجربة على صاحبها والذين حوله، ففي القصة هنا- تمامًا كما في قصة هنري شوجر- يستفيق البطل من غيبوبته الواعية (لا توجد أي ثعابين إلا في حلمه) ليكتشف الوهم الذي خلقته تجربته، ومجدداً تظهر الفكرة المستترة وراء القصص الأربع: إلى أي حد تخدعك تجربتك؟

صائد الجرذان

يبدو فيلم “صائد الجرذان” أقل أفلام المجموعة قبولاً وسلاسة، فحبكته تقوم على فرضية وجود شخصية صائد الجرذان الذي يُستدعَى لقتل حفنة من الجرذان تتجمع بالقرب من كومة تبن. يحاول الصائد على مدار المدة القصيرة للفيلم أن يُبهر الآخرين بمدى براعته في حرفته.

بدت القصة هذه المرة أكثر طولاً على قصرها، فبالرغم من أن الفيلم يَعِد بحكاية ظريفة في البداية، ويقدم شخصيته جيداً، إلا أنه يستغرق فيما بعد في صراع فاتر كان يمكن الاستعاضة عنه بالتركيز على المسار الرئيسي لمهمة الصائد.

بيد أن ذلك لم يمنع أندرسون من ممارسة ألاعيبه مع عناصر الكادر السينمائي، فيحذف ما هو مرئي لحساب التركيز على الوصف الكلامي لروالد دول، ويضيف الإجابة عن سؤال اللغز بشكل واضح منذ البداية، على ورقة معلقة على نافذة -الفئران تجمعت حول جثة شخص مفقود. ويغير الراوي (أو ما يمثل شخصية الرواي!) ربطة عنقه للتعبير عن تبدُّل توقيت الحدث من يوم، إلى يوم آخر.

البجعة

فيما يمكن أن يوصف بأكثر أفلام أندرسون ضبابية، يقدم فيلم البجعة حكاية الرجل الذي يتقمص شخصية “الراوي الموحد” ويعود في الزمن ليقص علينا تجربته المريعة كطفل حينما تعرض للتنمر من رجلين كادا أن يتسببا في قتله، وأصرا على ذلك حتى النهاية.

ومثلما اعتدنا في الأفلام الأربعة، يحكي البطل القصة كاملة بلسانه، وفي الخلفية تأتي معاونة من تصميم الإنتاج (المسرحي) البسيط وتحركات من هنا وهناك لضخ التفاصيل الصغيرة المتبقية من السرد.

لا ينسى أندرسون الروح الطفولية المسيطرة على قصص روالد دال، فيستدعي هنا -على سبيل المثال- أدوات خفيفة زائدة لتلطيف الصورة؛ فحينما يرقد الرجل الذي يستحضر حادثة ربطه على قضبان القطار، يرفع لنا ورقة مرسوم عليها نقطة توضح حجم القطار من أبعد زاوية، ثم ورقة أخرى لشكل القطار كاملاً عند اقترابه. وحينما يحتاج أندرسون أن يوضح لنا جمال صورة البجعة القابعة في منتصف البحيرة، يضعها أمام الكاميرا بعدسات المنظار الذي يحمله الفتي (الصبي الذي يرافق شخصيته الناضجة على الشاشة). وحينما يخبرنا الفيلم أن “شرارة غضب قد لمعت في عين الفتى”، يخرج لنا شخصاً من الخلفية ليضع للفتى نظارة سوداء مستديرة على عينيه. وبالطبع لا يفارق أندرسون صورته السيميترية التي يتناسق فيها كل شيء في الفضاء الجمالي المحدد.

في النهاية يخلص الفيلم إلى انتهاء معاناة الفتى ناجيًا بحياته، ومجدداً تأتي التجربة كأثر لن يفارق صاحبه بل سيظل يتذكره ويقصه بعد كل تلك الأعوام. لكن ما يهم هنا هو تجربة اقتراب أندرسون إلى الحد الأقصى من لعبته في الاحتفاء بالعناصر الفنية التي تشكل السينما بوجه خاص، بجانب ما يمكن استدعاؤه من باقي أشكال الفن. أندرسون الذي قرر – منذ زمن- التخلي طواعية عن بعض مقومات الفيلم التقليدية من أجل تفسير الفيلم بطريقة مختلفة ورؤية خاصة؛ يستخدم مزيجا من اللوحات المنتقاة، مع التلاعب الساحر بالإضاءة، والكواليس التي ترتد للظاهر، والتلاعب بما هو صناعي وما هو حقيقي، والأجواء العامة التي تجرد شخصياته من الثقل الإنفعالي الدرامي لحساب ما هو أقرب إلى الرسومات الكاريكاتورية المتماثلة مع الجماليات الصماء من حولها، بالإضافة لإنسلال السطور والكلمات التي ستجد لنفسها مكانًا- حرفيًا لا مجازيًا- على عدسة الكاميرا بوسائل متعددة، ثم ينزع إلى تحويل كل ذلك إلى جزء أصيل من مزاج وعوالم وشخوص أبطال أفلامه.

وهنا، في أفلامه الأربعة القصيرة، يصل في التجريب، إلى وضع كاتبه الأثير روالد دال في منتصف القصص الأربعة؛ ليس كمُلهِم، ولا كمُجسِّد لقصة وشخصيات، بل كمحور للأفلام الأربعة. أو بتعبير أدق؛ كمحرك لعرائس الماريونيت.