الواقعية بين جيل الثمانينيات والجيل الجديد في السينما المصرية

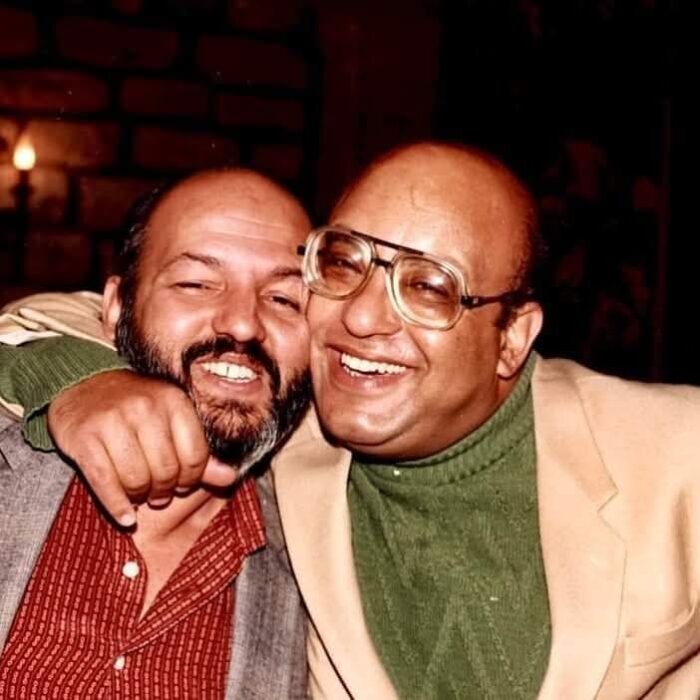

المخرجان سامح علاء ومراد مصطفى

المخرجان سامح علاء ومراد مصطفى

شهاب بديوي

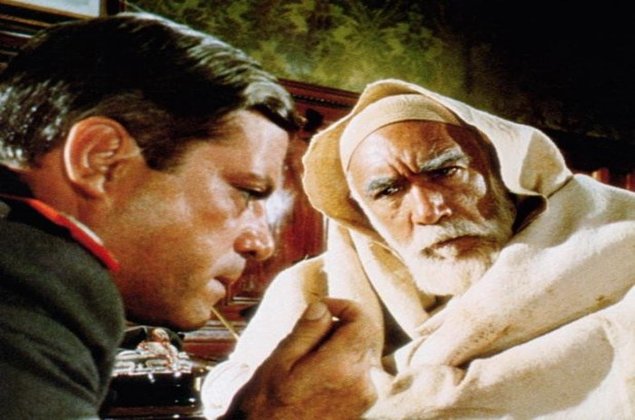

في أواخر سبعينيات القرن العشرين، برز في السينما المصرية جيل فني استثنائي ضمّ أسماء مثل محمد خان، خيري بشارة، داوود عبد السيد، وعاطف الطيب، وغيرهم ممن شكّلوا ما يمكن تسميته بـ”جماعة الواقعية الجديدة”. تميز هؤلاء المخرجون بتبنيهم مشاغل إنسانية واجتماعية متقاربة، وتقديمهم لأفلام تنتمي إلى تيار الواقعية، تستلهم من تفاصيل الحياة اليومية، وتعكس قضايا المجتمع بتجرد وصدق. وقد بدا للكثيرين أن هذا التوافق في الرؤية الفنية والهمّ الإنساني لا يمكن أن يكون سوى

ثمرة مصادفة زمنية، غير أن التدقيق في خلفيات هؤلاء المبدعين يكشف عن أن هذا الالتقاء لم يكن عرضيًا، بل كان استجابة موضوعية لتحولات فكرية وفنية عميقة، وسعيًا واعيًا نحو تأسيس سينما بديلة تنتمي إلى الناس لا إلى السوق.

يقول زياد بركات في مقاله “واقعية محمد خان.. حب مُخان وأحلام مُجهضة” لهذا الجيل: “قدّم خان عددًا من أهم الأفلام المصرية في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، وكان في طليعة موجة الواقعية الجديدة في السينما المصرية التي أصبحت تُعنى أكثر بواقع مواطنيه الذي شهد تحوّلات عاصفة في عصر الانفتاح على الغرب والسلام مع إسرائيل، ولا تكتفي بقصص الطبقة الارستقراطية بل الطبقة الوسطى أو العمالية كما في عدد من الأفلام”.

كان خان، بالإضافة إلى عاطف الطيب وداود عبد السيد وخيري بشارة وسواهم، من نقلوا السينما إلى الشارع، لا بالمعنى المجازي بل الواقعي، فكثير من مشاهد أفلامهم صوّرت في الشوارع وخارج الاستوديوهات، ومنها “موعد على العشاء” و”زوجة رجل مهم”.

ويصف علاء خالد في كتابه ” داوود عبد السيد.. سينما الهموم الشخصية ” هذا الجيل قائلا: بداية من ثمانينيات القرن الماضي، تكونت شبكة مشاعر جديدة في السينما المصرية، لا تفسِّر الواقع سياسيًا، أو أخلاقيًا، أو طبقيًا، ولكن مزيجًا جديدًا من كل هذا، وبإضافة لمسة شعرية آتية من عمق هذا “الكائن” الذي احتل صدارة المشهد. تكرر هذا أيضًا مع محمد خان في “ضربة شمس”، وعاطف الطيب في “الغيرة القاتلة”، وخيري بشارة في “العوامة 70”. ربما بنسب متفاوتة، ولكن هناك سمات عامة مشتركة تطرح علاقة الفرد بالجماعة داخل واقع جديد، يتراوح بين كونه أكثر واقعية، أو أكثر فانتازية.

هذه الحيوية والمرونة التي اكتسبها “الواقع” في تلك الموجة من الأفلام، التي أرَّخت لمرحلة التحولات الاقتصادية؛ سمحت بأن يكون هذا “الواقع” هدفًا مباشرًا للتغيير، ولكن في صورته المنعكسة على الفرد، لذا امتلأت هذه الموجة بكل عناصر التنوير والحداثة، ولحظات الاستنارة، سواء من ناحية الاهتمام بالفرد وحريته وسبل تحرره، فتشعر بأنه “فرد” له كثافة جديدة، إلى جانب طرح مشكلة السلطة التي تعوق تقدمه، سواء كانت متمثلة في الأب، العائلة، الدولة، المجتمع، أو السلطة بمعناها المجازي كشبح يقف وراء كل ممارسة بالإضافة إلى بعض الأخلاقيات الخاصة المزروعة داخل هذا “الفرد” مما جعله، أحيانًا، متعاليًا، بوعيه، على هذا الواقع، على الرغم من انحيازه العاطفي له. كأن هذا “الفرد” دخل هذا الواقع وهو يحمل “رسالة ذاتية” يريد أن يوصلها، وأن تكون حياته ومماته شاهدين عليها”.

ويكتب أحمد سعد الدين عن هذا الظهور أيضا: “عاد المخرج محمد خان من لندن، يحمل بداخله أفكاراً جديدة، واستطاع مع أبناء جيله سعيد شيمي، وخيرى بشارة ونادية شكري وداود عبد السيد وعاطف الطيب وبشير الديك، أن يكونوا ما يطلق عليه تيار “السينمائيين الجدد” أو “الواقعية الجديدة”، ونجح خان بفيلمه الروائي الأول “ضربة شمس”، في أن يفتح الباب أمام زملائه، فقدم خيرى بشارة فيلم “الأقدار الدامية”، و”العوامة 70″، وقدم عاطف الطيب “الغيرة القاتلة،” ثم النجاح المدوي بفيلم “سواق الأتوبيس”، وجاء الدور على داود عبد السيد في تقديم أول أفلامه الروائية الطويلة.”

إذن من الملاحظ أن هناك مجموعة من الفنانين الشبان بدأوا في صناعة نوعية جديدة من الأفلام افلام لا تتشابه مع الموجة السائدة آنذاك، ويدفعني هذا التشابه إلى التساؤل عن السبب وراء ذلك: هل كانت الظروف الزمنية هي السبب وراء الاشتراك في الهموم والاهتمامات أم أن هناك عوامل أخرى؟

ينتمي جيل محمد خان ورفاقه إلى شريحة مثقفة شهدت تقلبات المجتمع المصري في مرحلة ما بعد يوليو 1952، مرورًا بنكسة يونيو 1967، وحتى انفتاح السبعينيات وما حمله من اختلالات اجتماعية. هذه التجربة المعيشة أفرزت لديهم وعيًا متوترًا بالواقع، ونفورًا من الصيغ السينمائية التقليدية التي تمحورت حول البطولة الفردية والدراما الميلودرامية.

هذا التكوين المتعدد، مع اتفاقهم جميعًا على أهمية تصوير الإنسان في واقعه العادي والهامشي، خلق بينهم التقاءً غير مفتعل، بل مدفوعًا بحساسية مشتركة تجاه قضايا الهوية، والتحولات الطبقية، والاغتراب الاجتماعي.

ولم يتوقف الأمر عند حدود التلاقي الفكري، بل تطور إلى مشروع إنتاجي مشترك أُطلق عليه “شركة أفلام الصحبة”، وكان الغرض منه واضحًا: إنتاج أفلام تُعبّر عن هذا الحس الجماعي الرافض للخضوع لمنطق السوق التجاري، وتقديم سينما تعتمد على الإبداع الجماعي والتجريب الفني.

أول (وآخر) ما خرج عن هذه الشركة كان فيلم “الحريف” (1983) من تأليف بشير الديك وإخراج محمد خان، وبطولة عادل إمام. وقد مثل الفيلم تجليًا ناضجًا لأفكار الجماعة: بطل شعبي بسيط، عالم واقعي قاسٍ، كاميرا متنقلة في الشوارع، وحس إنساني شفيف. لكن رغم القيمة الفنية العالية، لم يلق الفيلم نجاحًا تجاريًا، مما ألقى بظلال من الإحباط على شركاء “الصحبة”، ودفعهم للتخلي عن حلم الاستمرار في المشروع، ليظل “الحريف” شاهدًا وحيدًا على تلك التجربة.

ويجب التنويه ونحن بصدد الحديث عن الواقعية أن “الواقعية ليست نقل الواقع، وإنما رؤية الفنان للواقع، وهي رؤية محورها الحذف بالضرورة” كما يرى محمود عبد الشكور.

ويمكن، عبر تتبّع أفلام هذا الجيل، استقراء نسق موضوعي وجمالي مشترك تجلّى في معالجاتهم السينمائية، كان جديدًا على الذائقة السينمائية السائدة آنذاك، ويمكن إجماله في ثلاثة محاور مركزية:

1. التركيز على الفرد لا على البطولة الخارقة:

أبطال أفلام خان وداوود وبشارة لم يكونوا “أنصاف آلهة” كما في سينما نجيب محفوظ المكيّفة، ولا “سوبرمانات” كما في سينما المقاولات؛ بل هم أفراد عاديون: الحريف، الكيت كات، ياسين وبهية، زوجة رجل مهم، الطوق والإسورة، وغيرها. الفرد هنا ليس أيقونة درامية بل نقطة التقاء بين الذاتي والاجتماعي.

2. واقعية شعرية تمزج بين الرؤية التسجيلية والتأمل الوجداني:

هذا الجيل لم ينقل الواقع كما هو فقط، بل تجاوزه إلى بعده الشعري. الكاميرا كانت تجوب الشوارع والأسطح والمقاهي لا لعرض تفاصيل بيئية، بل لاستخراج ما فيها من دلالات وجدانية. هناك حس عاطفي عميق بالزمن، وبالمدينة، وبالوحدة.

3. الاهتمام بالجوانب الاجتماعية والإنسانية والنفسية/

في زمن كانت فيه السينما غارقة في الكوميديا السطحية أو الميلودراما الفاقعة، جاءت هذه الموجة لتقدّم تحليلًا اجتماعيًا وإنسانيًا دقيقًا. تناولت هذه الأفلام، الطبقة الوسطى المتآكلة، والشخصيات المقهورة، والمجتمع المنكسر بعد النكسة والانفتاح، فضلًا عن الغوص في الحالات النفسية كالاكتئاب، القلق، والاغتراب الداخلي.

هذه العناصر مجتمعة شكلت ما يمكن وصفه بـ”الواقعية الجديدة” أو “الواقعية التأملية” في السينما المصرية، وكانت في آنٍ واحد امتدادًا لتقاليد السينما الواقعية، وانقلابًا عليها عبر توسيع أفقها الجمالي والإنساني.

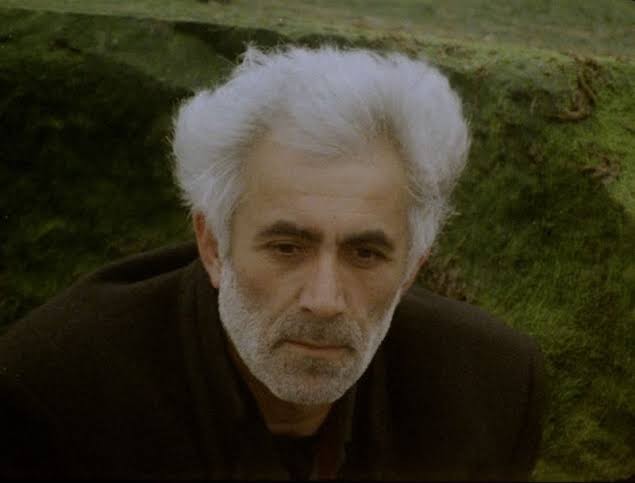

ومن هنا، يمكننا أن نربط بين جيل الواقعية الشعرية الذي مثّله خان وبشارة وداوود عبد السيد، وجيل جديد من المخرجين الشباب الذين بدأوا – ولو من خلال الأفلام القصيرة – في تشكيل موجة مغايرة لما هو سائد، تنبض بروح مشابهة من التمرّد الفني والصدق الإنساني. يأتي في مقدمة هؤلاء المخرج سامح علاء بأفلامه القصيرة اللافتة “خمستاشر” و”ستاشر”، وعمر الزهيري صاحب فيلم “ريش”، وتجربته الأولى ما بعد وضع حجر الأساس وفيلم “زفير”، والمخرج مراد مصطفى الذي راكم حضورًا قويًا عبر مجموعة من الأفلام القصيرة مثل “حنة ورد” و”عيسى”، وصولًا إلى فيلمه الروائي الطويل الأول “عائشة لا تستطيع الطيران”.

ورغم أن هذا الجيل لا يزال في بدايته، وأن أغلب أعماله تنتمي إلى حقل الفيلم القصير أو السينما المستقلة محدودة العرض، إلا أن الملامح الجمالية والفكرية الحاكمة لهذه الأعمال تضعه في امتداد طبيعي – وإن تطوري – لخط الواقعية الجديدة. هناك اهتمام بالفرد الهامشي، بمكابداته النفسية، بضعفه الإنساني، بالصمت أكثر من الصراخ، وبالأسئلة أكثر من الأجوبة. وهم، مثل أسلافهم، يقدّمون سينما تحفر في العمق، وتشتبك مع الواقع لا بوصفه سطحًا اجتماعيًا، بل كنسيج معقّد من الألم والأمل.

في مقابل أفلام السوق التي استعادت سطوتها – بسطحية الموضوعات، وافتعال الضحك، وتكرار النمط – فإن أعمال هذا الجيل تُعيد إلى السينما المصرية نبضها الحي، وتوقها إلى المعنى. ولعلنا نشهد اليوم، من بعيد، ولادة موجة جديدة من الواقعية، لا تكرر ما سبقها، بل تُطوّره وتحمّله أسئلتها الخاصة. إننا بحاجة ماسة إلى هذا الصوت المختلف، إلى هذه الرؤية الإنسانية، إلى هذا الإصرار على صناعة سينما ترى الإنسان قبل الحكاية، والجوهر قبل القشرة.

يحكي لنا الناقد محمد طارق عن المخرج مراد مصطفى وتجربته في فيمله الروائي الأول “عائشة لا تستطيع الطيران” من خلال مقاله عائشة لا تستطيع الطيران: الحياة من وراء النافذة: “مراد مصطفى اسم معروف في دوائر صناعة السينما المصرية والعالمية أيضًا، من خلال عمله مساعدًا للإخراج أو مخرجًا منفذًا للعديد من الأفلام، وبينها «سعاد» لآيتن أمين، أو بواسطة أفلامه القصيرة: «حنة ورد»، «ما لا نعرفه عن مريم»، «خديجة»، وأحدثها «عيسى» التي شاركت في أكبر المهرجانات السينمائية العالمية والإقليمية الكبرى، وبينها كليرمون فيران، وكان، والقاهرة، والجونة.

منذ فيلمه القصير الأول «حنة ورد» دلف مراد إلى عالم المهمّشين ذوي البشرة السمراء في القاهرة، من خلال امرأة سودانية وابنتها وعملهما في الحنة، ثم انتقل إلى حكي حكايتين عن امرأتين مصريتين من ذات الطبقة تقريبًا، ثم تبعهما بعودة إلى عالم المهاجرين في مصر بفيلمه «عيسى».

في تلك الأفلام، ركّز مصطفى على مواضيع بينها الأمومة، والمهاجرين، والمهمشين، هؤلاء الذين لا تراهم عادةً على شاشات السينما ولا في الحياة اليومية، يمرّون كأشباح بجانبك، ربما تقابلهم لكن لا تنتبه لهم، بينما مراد يضعهم في منتصف أفلامه، يمنحهم مساحة لا تمنحها الحياة لهم. اهتمام مراد بتلك الشخصيات آتٍ من حي عين شمس الذي نشأ به، وهو الحي ذو الخليط الاجتماعي بين المصريين، وغيرهم من المهاجرين. في «عائشة لا تستطيع الطيران» يُكمِل على ذات المنوال، فبطلته عائشة، جنوب سودانية، تعمل ممرضة وخادمة لكبار السن، تسكن في بيتٍ متهالكٍ في منطقة شعبية، وتضطر لتسهيل سرقات لتحتفظ فقط بهذا السكن.”

والمتتبع لأعمال هؤلاء المخرجين، يلاحظ بوضوح أن اختيارنا لهم ليس عشوائيًا ولا محض تفضيل شخصي، بل لأن كلًا منهم يحمل مشروعًا سينمائيًا متكاملًا وناضجًا، عبّر عن نفسه منذ بداياته الأولى، ولامس همومًا إنسانية ومجتمعية عميقة، جعلته في مصاف الأصوات الجديدة الأكثر خصوصية وتأثيرًا.

وقد تُوّج هذا النضج المبكر باعتراف نقدي وجماهيري عالمي لافت. فقد حصل سامح علاء على السعفة الذهبية لأفضل فيلم قصير في مهرجان كان السينمائي عن فيلمه ستاشر، وهو إنجاز غير مسبوق في تاريخ السينما المصرية القصيرة. أما عمر الزهيري، فقد اقتنص بفيلمه “ريش” الجائزة الكبرى لأسبوع النقّاد في مهرجان كان أيضًا، فضلًا عن جائزة أفضل فيلم عالمي في مهرجان كالجاري السينمائي الدولي، ونجمة الجونة الذهبية لأفضل فيلم عربي روائي طويل، إلى جانب جائزة أفضل سيناريو في مهرجان أيام قرطاج السينمائية، والتانيت الذهبي كأفضل فيلم عربي في ذات المهرجان، وجائزة “فارايتي” لأفضل موهبة في الشرق الأوسط.

ولم يكن مراد مصطفى أقل حضورًا وتألقًا، إذ واصل تحقيق النجاح بفيلمه الروائي الأول عائشة لا تستطيع الطيران، والذي حصد خمس جوائز في مسابقة «فاينال كات» بمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، وعلى رأسها الجائزة الكبرى للدعم، الممنوحة لأفضل فيلم في مرحلة ما بعد الإنتاج، وهو ما يؤكد أن المخرج يسير في طريق سينمائي مدروس ومتفرّد.

هذه الجوائز مؤشرات على تحقّق مشاريع سينمائية حقيقية، تحمل رؤى متفرّدة، وتُعيد للسينما المصرية حضورها العالمي، وصدقها المحلي.

فهل نعود إلى حقبة جديدة من الإبداع؟

هذا ما نرجوه، وما تومض به هذه التجارب الطازجة التي تعيد إلينا الإيمان بأن للسينما المصرية قلبًا ما زال ينبض.

المراجع:

واقعيه محمد خان.. حُب مخان وأحلام مُجهضة – زياد بركات، موقع العربي

كتاب داوود عبد السيد.. سينما الهموم الشخصية – علاء خالد، دار المرايا، 2024.

كتاب إلى صديقي الشاب – محمود عبد الشكور، منشورات ايبيدي، 2025.

عائشة لا تستطيع الطيران: الحياة من وراء النافذة- محمد طارق، موقع كروم.

تقرير جريدة الوطن عن فيلم عائشة لا تستطيع الطيران

تقرير RT Arabic عن فيلم ريش

. مقال تحوير الخوف – شهاب بديوي، موقع كروم.