ما فائدة الأفلام إن لم تغير العالم؟

(1) نوادي الفيديو

الناقد لا يُصنع بل يتشكل

يقول بيكاسو “إنني لا أبحث.. إنني أجد”، وهي مقولة من الصعب مقاومة غواية الكسل فيها، لكنه كسل ظاهري يدرك صاحبه أن البحث مستمر ومجهد لكنه ليس بحثا عن التأويل او استخلاص الدلالات بقدر ما هو بحث عما يجعل زاوية الرؤية اعلى أو اقرب، حتى تأتي تلك اللحظة التي “نجد” فيها، ويكون من السهل علينا أن ندرك أننا “وجدنا” وأن ما وجدناه يستحق “الكتابة”.

زمن نوادي الفيديو

أمتلك ذاكرة تعود إلى أزمنة بعيدة في العمر تضمحل الآن تدريجيا بخصوص الحوادث والأفلام والكتب القريبة لكنها لا تبهت أبدا فيما يخص اللحظات التي قد لا يذكرها أحد غيري.

أعتبر نفسي من جيل الفيديو وليس من جيل التليفزيون. لم نكن ننتظر عرض الافلام في أي من القنوات الثلاث القادمة من ماسبيرو. كانت الافلام تأتي إلينا وقتما نشاء، وكانت أمي بحكم تفتحها تكاد تكون مشتركة في اغلب نوادي الفيديو في المنطقة التي نسكن بها في شارع أحمد سعيد بالعباسية.

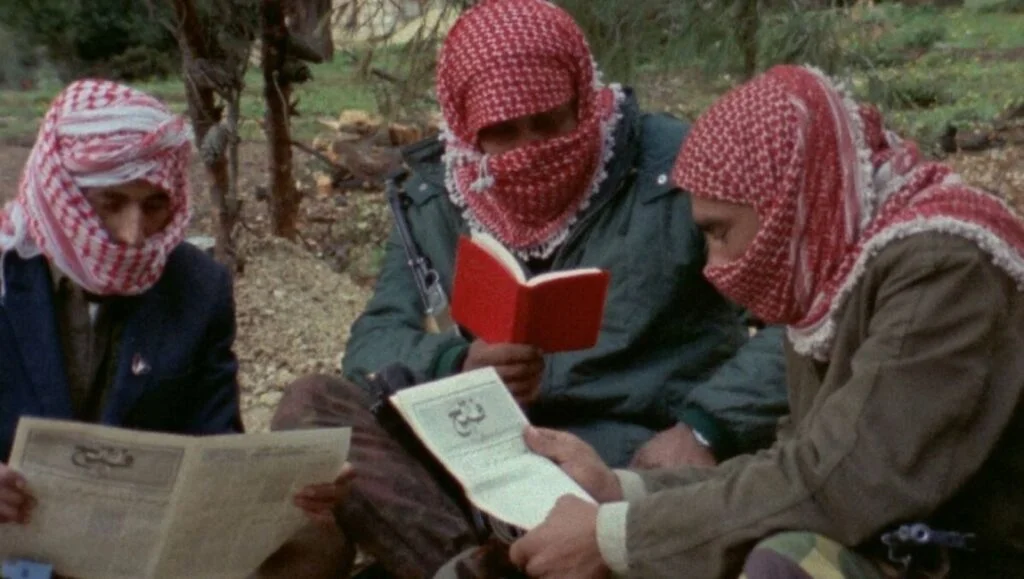

في تلك الفترة (مطلع الثمانينيات) كانت نوادي الفيديو هي الظاهرة الأوضح في عالم السينما لأسباب اقتصادية واجتماعية وسياسية. كان الفيديو هو ذلك الاختراع العجيب الذي يتيح لك مشاهدة الأفلام وقتما تشاء، وكانت الهجرة المصرية الكبرى قد بدأت منذ منتصف السبعينيات إلى الخليج عقب حرب اكتوبر. ومع بداية الثمانينيات بدأت افواج العائدين والزائرين تحضر معها “الفيديون”. كان الفيديو هو الحل الأمثل لوصول الأوكسجين او ثاني أكسيد الكربون السينمائي إلى الجمهور في دول الخليج خاصة السعودية التي كانت تعاني من انعدام دور السينما.

اما في مصر فكانت النكسة التي اصابت دور العرض بعد انحسار دور القطاع العام وخراب الاستديوهات قد ساهمت في التحضير لبداية عصر “سينمائي” جديد، وكان الفيديو احد الأسباب المباشرة لظهور ما عرف بظاهرة “أفلام المقاولات”، فكان يكفي أن تصنع فيلما في اسبوع بميزانية منخفضة يتقاضى فيه سعيد صالح أو يونس شلبي ما بين عشرة آلاف وعشرين الف جنيه، مع رقصتين لنجوى فؤاد ومشهدين لغادة الشمعة أو نبيلة كرم وقصة مفبركة عن بطل شعبي او شاويش شريف ضد عصابة شريرة تتاجر في المخدرات او تهرب المجوهرات وتسميه “العشرة بقرش” أو “شيلني واشيلك”. كان هذا كافيا لتتمكن من تعبئة شريط فيديو وتسفيره مع الموزع للخليج.

وكان يكفي أن يكون لديك محل صغير لا يزيد اتساعه عن مترين حتى تصنع رفوفا كثيرة تملؤها بعلب الأفلام ذات الملصقات الملونة والأسماء الغرائيبة الشاذة التي غالبا ما تتنافى تماما مع العنوان الأصلي للفيلم بل وتناقضه بعض الاحيان( الجهنمي- قبضة المدمر- ليلة الفزع- فتيات الشوارع- الانتقام الدامي).

ومن الملاحظ انها رغم سذاجة العناوين إلا أنها كانت تحتوي على قدر من رصانة اللغة. ولا أتصور أن أحدا يمكن أن يسمي فيلمه الآن بصفة الدامي او الدامية – باستثناء احمد مكي طبعا.

كانت تلك العناوين تعتبر في ذهن من يؤلفها أو يصنعها أو يكتبها هي الوسيلة المثلى لجذب انتباه رواد هذه النوادي والاستحواذ على اموالهم التي كانت تتراوح ما بين نصف جنية،وجنيه للفيلم العربي وجنيه ونصف للفيلم الأجنبي والهندي، واثنين جنيه للفيلم الجديد أيا كانت جنسيته.

كانت الأفلام الهندية هي رقم واحد بالنسبة للعائلات المصرية، وكنت احفظ أسماء الابطال لدرجة أننا كنا نسأل عن الأفلام الجديدة طبقا لأسماء هؤلاء النجوم، بمعنى ان ندخل إلى نادي فيديو علاء الدين او الفادي ونقول: عندك فيلم اميتاب باتشان الجديد او ميسون شكربورتي (الذي هو شكريوتي في الاصل الهندي) أو راجندر كومار او فيلم دهار مندار اللي بينتقم فيه لامه.

وكانت سهرة الخميس من كل اسبوع خاصة في شهور الدراسة لا تكتمل إلا بفيلم هندي جديد، نسخته من جزئين، كنت اشاهد غالبا الجزء الاول منه الذي يبلغ طوله ساعتين إلا قليلا وانام وفي اليوم التالي كنت اشاهد الجزء الباقي بعد أن انتهي من الواجب المدرسي.

كنا في بعض الأحيان نسهر عند بعض أصدقاء والدي ونظل نشاهد الافلام قرابة الخمس ساعات.

فيما بعد سوف أدرك ان انضمامي لأي من لجان المشاهدة أو التحكيم والبقاء ليوم كامل أشاهد أفلاما، هو نتاج غير مباشر لعملية المشاهدة المكثفة التي أمارسها منذ سنواتي الأولى.

لم أكن قد تجاوزت السادسة من العمر ولكنني لازلت أذكر مشاهد كاملة من تلك الأفلام التي كنا نشاهدها على شرائط من الجيل الأول للبيتا كام الصغير قبل ان تنتشر شرائط الـ VHS الكبيرة لتصبح هي الملك بلا منازع طوال عشرين عاما من عصر الفيديو.

أذكرمن أفلام تلك الفترة “الوصايا العشر” لسيسيل دي ميل، الذي شاهدته في اكثر من نسخة كانت تأتي مهربة من السعودية، والسعودية تحديدا. هذا الفيلم الذي كان ولا يزال، ممنوعا من العرض في مصر بسبب تجسيد آله اليهود في اشكال صوتية وبصرية، وتجسيد شخصية النبي موسي الذي قام بدوره الممثل الأمريكي تشارلتون هيستون.

ولازلت أذكر مشاهد شق البحر وحفر الألواح بالوصايا عن طريق خيط من النيران السماوية والضربات العشرعلى مصر خاصة ضربة موت الإبن البكر التي جسدها دي ميل في شكل دخان ضوئي اخضر يهبط من السماء وينتشر في المدينة. وأتصور ان اول مشهد ايروتيكي يثير خيالي في تلك السن المبكرة دون ان ادرك، هو مشهد تقديم فتاة كقربان في ثوب عاري للعجل الذهبي الذي صنعه السامري.

وكان أبي رحمة الله من هواة السينما الحقيقين، فلم يكن يكتفي بأن نشاهد الفيلم، بل كان يحدثني دوما أو أسمعه يحدث من حوله عن بطل الفيلم وعن الأدوار الأخرى التي قدمها، أو جوائز الأوسكار التي حصل عليها، وعن مخرج الفيلم واللون السينمائي المتخصص فيه، أو عن أفلام مشابهة للفيلم الذي نشاهده، فمثلا كان يحدثني اثناء مشاهدة “الوصايا العشر” عن فيلم “الرداء” بطولة ريتشارد بيرتون، أو “كوفاديس” أو “بن هور” أخذا بمبدأ الفيلم بالفيلم يذكر.

ولا انكر بالطبع أن انطباع ذاكرتي في السنوات الأولى بأسماء هذه الأفلام جعلني أكثر تشوقا لرؤيتها كلما تقدم بي العمر، خصوصا بعد ان بدأت الرقابة العائلية تنحسر تدريجيا وبدأ المنزل يخلو تدريجيا من افراد الاسرة لساعات طويلة بالنهار مما مكنني فيما بعد من احضار العديد من الأفلام خلسة ومشاهدتها في منتصف الأسبوع الدراسي دون الانتظار ليوم المشاهدة المعتاد “الخميس”.

بابا.. انا خايف

بالطبع كانت هناك محاذير رقابية عائلية كثيرة على مشاهدة الأفلام خصوصا الأفلام ذات البعد العاطفي المصحوب بمشاهد جنسية ساخنة، وكذلك افلام الرعب والفزع الرهيب.

ورغم انني كنت ولازلت، من غير هواة مشاهدة افلام الرعب، إلا أن افلاما كثيرة مما كنت اشاهدها وكانت تنتمي لنوعية افلام الاساطير او المغامرات السحرية او الخيال العلمي تصيبني بحالة خوف ليلي شديدة استمرت معي اكثر من 13 عاما من سنوات عمري الاولى.

وربما كان السبب في ذلك هو الخيال المفتوح الذي يعتبر اولى علامات الموهبة. أذكر من الوقائع الطريفة أني بعد مشاهدتي فيلم “التمساح الرهيب” (كانت صفة “الرهيب” صفة مشتركة في عناوين اغلب الأفلام) الذي كان اعجوبة زمانه، وكان الحصول على نسخة منه يحتاج إلى حجز قبلها بيومين من صاحب نادي الفيديو، ويجب أن تكون زبونا اصيلا لديه. بعد مشاهدتي لهذا الفيلم الذي يحكي قصة عبثية عن تمساح صغير تعثر عليه طفله صغيرة أو تشتريه لا أتذكر، وتصطحبه للمنزل فإذ بوالدها ينهرها على ذلك ويقوم برمي التمساح في المرحاض وشد السيفون عليه، وبعد سنوات طويلة يكبر هذا التمساح ويتحول إلى وحش مفترس يسكن مجارير المدينة ويلتهم العاملين بها ثم يخرج عبر المواسير إلى النهر ليهاجم أهلها.

وعقب مشاهدتي هذا الفيلم أصابتني حالة فوبيا أو رعب شديد من الجلوس على المرحاض لقضاء الحاجة. تصورا انني كنت في الثامنة من العمر تقريبا وكان مشهد القاء التمساح الصغير في المرحاض لا يبارح ذهني فكنت أجلس “نصف جلسة” وأتصور أنه في أي لحظة سوف يخرج التمساح برأسه المرعب من تحتي ليلتهمني.

عندما افكر الآن في هذا الفيلم أجده يحمل معاني فلسفية عبثية، فهذا التمساح الذي تربى على فضلات البشر من أهل المدينة يتحول إلى وحش رهيب يهاجمهم ناكرا لجميل انهم امدوه بالغذاء طوال سنوات، أم تراه عاد لينتقم ممن القوه في المرحاض وظلوا يقضون فوقه حاجاتهم لأعوام، أم أنه رمز لتراكمات الفضلات البشرية التي ربما هي دلالة عن أسوأ ما فيهم وتجسدت في هذا التمساح الذي يخرج لهم من اعماق ظلمة المجارير ليعاقبهم!

كنت انهض في الليل مطاردا بأشباح وتهويمات واصوات متخيلة او بعيدة لأذهب إلى غرفة نوم والدي وانا مكسوف وخجلان من نفسي لأقف على عتبة الباب واقول تلك الجملة الكئيبة المعذبة (بابا.. انا خايف).

وعندما تقدم بي العمر قليلا وزادت ثقافتي وكنت في الحادية عشرة من العمر، وبعد ليلة كئيبة تشاجرت فيها مع والدي بسبب حالة الرعب التي لم تكن تريد ان تفارقني نهضت في الصباح وابلغتهم أنني اريد الذهاب إلى طبيب نفسي لأنني “عيان”. كان هذا تفسيري وقتها لكم الخيالات والاحداث المرعبة التي تجتاحني طوال الليل. ورغم تفتح أهلي ومستواهم الثقافي المعقول لم يكن أحدهم قد انتبه أن هذا الطفل يعاني من خيال مبدع يُنتج، دون وعي منه ودون قصد، علاقات ما بين الصور والمشاهد و”حواديت” الأفلام تجعله يقضي ليلته في فيلم رعب طويل.. ومن النوع الممنوع أيضا.