شعرية السينما: البحث عن الجمال الكامن في أعماق الصورة

1

يعتقد الكثيرون أن القصيدة وحدها تحتكر صفة الشعر، وأن الطاقة الشعرية موجودة حصريا في القصيدة فقط، رغم أننا نجد المئات من القصائد التي تفتقر إلى الشعرية، بينما نكتشف طاقة شعرية هائلة في نصوص نثرية وأعمال تشكيلية وموسيقية وسينمائية. ألم يعلن نرفال ذات يوم “أن الشعر يهرب من القصيدة، ويستطيع أن يوجد بدونها”.

إن ما يسمى اليوم شعرا هو، في جوهره وحقيقته، ليس شعرا.. مجرد كتابات موزونة أو خاضعة لبنى جاهزة أو لأشكال مألوفة. إذ غالبا ما يتم الخلط بين القصيدة والشعر، ويتم إطلاق صفة الشعر على كل قصيدة مهما اتسمت بالضعف والفقر، وتجردت من الطاقة الشعرية.

في الواقع، الشعر لا يكمن في أي شكل محدّد سلفاً، ليس له مفهوم واحد أو لغة واحدة، وليس قالباً لأي شيء موجود. الشعر، في جوهره، يفلت من أي قياس ومعيار. يقول لوي أراجون: ” لا ينبغي البحث عن الشعر، إنه يوجد.”.

ويقول أوكتافيو باث في كتابه “الشعر ونهايات القرن”: “بوسع المرء أن يجادل إلى ما لا نهاية حول ما هو الشعر، لكن ليس من الصعب التفاهم حول معنى كلمة قصيدة، فهي شيء مصنوع من كلمات بغرض احتواء مادة ما وإخفائها في الوقت ذاته، وهي مادة غير محسوسة وعصية على التحديد إسمها الشعر”.

إذا كانت القصيدة هوية شكلية، أي مجرد شكل محدد ينهض على عناصر الشعر، فإن تحديد جوهر الشعر، ماهيته وشكله، هو أمر صعب، إن لم يكن مستحيلا. الشعر ليس له وجود ثابت ومستقل وقائم بذاته، ليس مجموعة من القوانين والقواعد والمقاييس والقيم والأشكال والأنظمة، وهو غير محدّد وغير مرتبط بشكل ما، إنه يوجد في كل مكان، أشبه بأفق مفتوح. لقد اتسع مفهوم الشعر وأصبح كل شيء مادةً للشعر.

بخلاف النظرة التقليدية التي ترى بأن النثر نقيض الشعر، نعتقد بأن الشعر يتجلى في كل مظهر، في كل شكل، في التعبير كما في الرؤية، والروح الشعرية توجد في كل الأشكال الفنية.

الشعر إذن ليس مقصوراً على شكلٍ ونوعٍ خاص، بل هو مفهوم أرحب وأكثر شمولية من أن يكون مجرد صفة لشكل أدبي. الشعر رؤية شاملة للحياة والوجود، موقف من العالم والوضع البشري، تعبير عن التجربة الحياتية والروحية، طريقة خاصة في المعرفة وفي الاتصال بالواقع.

الشعر يمدّد تخومه وراء حدود الاتصال اللفظي ليشمل أشكالا وطرائق من التعبير الفني. الروح الشعرية تبعث الحياة في أشكال الفن كلها.

بالنسبة للسينما، هي تملك سلطة داخلية تتركّز داخل الصورة وتعبر إلى الجمهور فيشكل مشاعر، محدثةً توتراً في استجابة مباشرة إلى المنطق السردي للمؤلف. وهو المنهج الذي بواسطته يرغم الفنان الجمهور على أن يبني من الأجزاء المنفصلة وحدة كاملة.

من خلال الصلات الشعرية – كما يؤكد تاركوفسكي – يتم “تصعيد وتعميق الشعور، ويصير المتفرج فعالا أكثر. أنه يصبح مشاركاً في عملية اكتشاف الحياة، بلا عون أو دعم من قبل الاستنتاجات الجاهزة من الحبكة أو من تلميحات المؤلف المتعذر مقاومتها. تحت تصرفه فقط ما يساعد على اختراق المعنى الأعمق للظواهر المركبة المعروضة أمامه”.

في حديثه عن مفهوم “السينما الشعرية” يشير تاركوفسكي إلى أن هذا التعبير أصبح مألوفاً وشائعاً، وهو يعني السينما التي تبتعد بجسارة، في صورها، عما هو واقعي ومادي متماسك، كما يتجلى في الحياة الواقعية، وفي الوقت نفسه تؤكد السينما وحدتها التركيبية الخاصة في رصدها للحياة على نحو خالص وصاف ودقيق.

2

في مقالته “الروح الجديدة للشعر”، تنبأ الشاعر أبولينير بأن مملكة شاعر المستقبل ستكون في السينما، حيث أن الشاشة (وأي فضاء مرئي) سوف تحل محل الصفحة البيضاء، وتصير ساحة لقاء أكثر ملاءمة للمشهد الداخلي والمنظر الطبيعي، للفعل الفيزيائي والطاقة النفسية، لتداعيات الواقع، وتكون ناقلا – أكثر مصداقية – للزمن والمكان.

في العام 1916 عبّر أبولينير عن آرائه في السينما، أثناء مقابلة صحفية معه، وقال: ” اليوم هناك فن بوسعه أن يلد نوعاً من الوجدان الملحمي من خلال عشق الشعراء للغنائية، وعبر الحقيقة الدرامية للأوضاع والحالات.. ذلك هو فن السينما. الملحمة الحقيقية هي تلك التي تُروى على مجموعة محتشدة، ولا شيء أقرب إلى الناس من السينما. إن ذلك الذي يعرض الفيلم، يلعب اليوم دور المنشد في سنوات الأمس. الشاعر الملحمي سوف يعبّر عن نفسه بواسطة السينما”.

هكذا، بتوجيه من أبولينير ومريديه، بدأ الشعراء والرسامون في الالتفات إلى السينما. إن اهتمام السورياليين بالسينما كان مبكرا، ففي العام 1917 كتب الشاعر لوي أراغون عن الديكور السينمائي مدركاً لقوة الكاميرا السينمائية وقدرتها على الذهاب إلى قلب الأشياء، لإضفاء قيمة وسموّاً على الأشياء العامة الشائعة التي تصورها.

سلفادور دالي

السوريالية، في الواقع، كانت أول حركة أدبية وفنية توجّه اهتماما جادا إلى السينما التي احتلت موقعا مميزا بسبب توقيت ولادتها، والانبعاث الأول للصور المتحركة مع بداية قرن جديد سوف يشهد تطور وتوسّع وانتشار السينما. شعراء المستقبل من السورياليين كانوا، آنذاك، أطفالا ومراهقين جذبتهم الصور السينمائية بسحرها وفتنتها مثلما جذبت الملايين من المشاهدين في مختلف أنحاء العالم.

لقد ولدوا مع مطلع القرن، وتحديدا مع اللحظة التي فيها بعث الوسط الجديد ضوءه الخاص ليبهر العين والذهن. كانوا ينتسبون إلى الجيل الأول الذي نشأ مع الأفلام التي أضحت إحدى حقائق أو مظاهر الحياة اليومية.

وقد عبّر الشاعر والروائي والسينمائي السوريالي روبير ديسنوس عن افتتان ذلك الجيل بالسينما قائلا: “لقد ولدنا للتو… هيّجتنا الرغبة الشديدة التوق إلى الحب، هيجتنا الرغبة في الثورة والتسامي… لنا، لنا وحدنا، اخترع الأخوان لوميير السينما. وفي صالة السينما، كنا نشعر بأننا في بيوتنا. وتلك الظلمة كانت ظلمة غرفنا قبل الذهاب إلى النوم. ربما كان بوسع الشاشة أن تضاهي أحلامنا”.

لم يستطع السورياليون أن يبقوا، لفترة طويلة، بعيدين أو غافلين عن طريقة في التعبير ذات فتنة بصرية بارزة، تشجع على انبثاق تداعيات لا يتعيّن عليها أن تكون عقلانية أو منطقية. وقد لاحظ الشاعر فيليب سوبو في مقالة كتبها في يناير 1918: ” يوماً ما، حصل الإنسان على عين جديدة”.

للسينما – كما يعبّر أنتونان أرتو – جانب غامض وغير متوقّع لم يوجد في أي شكل فني آخر. حتى الصورة الأكثر جفافا وابتذالاً وعاديةً تتحوّل حين عرضها على الشاشة. أتفه التفاصيل، وأكثر الأشياء ضآلة، تنتحل معنى وحياةً تخصها وحدها، مستقلةً عن مدلول الصور نفسها، والفكرة التي تترجمها، والرمز الذي تشكله. ولكونها معزولة، فإن الأشياء تكتسب حياة بذاتها والتي تصبح مستقلة أكثر فأكثر بحيث تحرّر الأشياء من معناها المألوف.. جوهرياً، السينما تكشف حياة مستترة وسحرية كاملة، وتجعلنا نتصل بها على نحو مباشر.

لكل فن جوهره الشعري، والسورياليون هم ربما أول من اكتشف هذا الجوهر في السينما.. حتى قبل السينمائيين أنفسهم. وهم الذين آمنوا بأهلية وقدرة الفيلم على توصيل المحتوى الشعري.

عن هذا الجانب تحدث أراغون، في العام 1918، والسينما كانت آنذاك تعيش طفولتها، فقال: “أمام الشاشة يتعيّن علينا أن نفتح أعيننا، أن نحلل المشاعر التي تحوّلنا، أن نفسرها في سبيل اكتشاف سبب ذلك التسامي الذي تحسّه ذواتنا”، ثم تطرّق إلى المواد والأشياء التي تجد تمجيدها على الشاشة وترتفع إلى المرتبة الأسمى للشعر، ليضيف: “إذا كانت السينما اليوم لا تكشف عن حقيقة كينونتها، أو ما ينبغي أن تكونه، بوصفها استحضارا قويا، حتى في أفضل الأفلام الأمريكية التي تخوّل شعر الشاشة لأن يتحرر من فوضى الاقتباس المسرحي، فذلك لأن الفيلم لا يدرك خاصياته الفلسفية رغم أنه أحيانا يمتلك وعيا حادا بجماله. كنت أتمنى أن يكون صانع الفيلم شاعرا أو فيلسوفا”.

هذه الأمنية تحققت بعد سنوات قليلة مع توافد الشعراء إلى الوسط السينمائي، ليعبّروا من خلالها، وبواسطة لغة بصرية طرية، عن رؤاهم الجديدة.

لقد كان أراغون يرى في السينما الوسط الحديث للتعبير، الأداة الأكثر فورية ومباشرية لهذه الحداثة: “وحدها السينما، التي تتكلم مباشرة إلى الناس، قادرة أن تفرض هذه المنابع الجديدة من الإشراق الإنساني على البشرية المتمردة، على الإنسان الباحث عن قلبه”. وقد خصص أراغون الجزء الأكبر من مقالته لتحليل “الإحساس الذي ينقلنا، لاكتشاف السبب في تسامي ذواتنا”. ويستنتج أراغون بأن السينما هي “الحقل الملائم للجمال الحديث”.

شعراء السوريالية، في تلك المرحلة، لم يكتفوا بعشق السينما، وتحديدا شعرية الأفلام الصامتة، بل كتبوا عن الأفلام، وكتبوا السيناريوهات، وبعضهم أخرج أفلاماً.

في يناير 1919 كتب الشاعر فيليب سوبو عن جوهر الفيلم فقال:

“قوة الفيلم ضخمة إلى حد لا يصدق لأنه يقلب كل القوانين الطبيعية: إنه يتجاهل المكان، الزمن، يشوّش الثقل، قوانين حركة القذائف، علم الأحياء (البيولوجيا).. إلخ. عين الفيلم أكثر صبراً، أكثر نفاذاً، أكثر دقة.. إذن هي تنتمي إلى الخالق، الشاعر، ليستفيد من هذه القوة، هذه الثروة المهملَة حتى الآن، لأن خادماً جديداً هو تحت تصرف مخيلته”.

لقد كانوا ينظرون إلى السينمائي بوصفه الفنان الذي يمتلك الحرية السحرية والقادر على جعل صوره الرائعة، التي تتحدى المكان والزمان، تتفتح بشكل سريع على الشاشة.

مثلما ميّز السورياليون بين الأدب (ممارسة التقنية الأدبية) والشعر (الكشف عن وجه أو مظهر للعالم، كان محجوبا، والذي يأسره الشاعر بالكلمات) كذلك هم فصلوا شعرية الفيلم عن فن السينما.

ولأن كلمة “شعر” تعرضت للتمدّد والتوسّع والانفتاح كي تشمل أشكالا أخرى، غير الكتابة عموماً والقصيدة خصوصاً، فإن كلمة “لغة” أيضا خضعت لتحديد أو تعريف أرحب، إذ لم تعد صيغ اللغة تنحصر في “اللفظي” فقط، بالتالي تحررت “اللغة” من التخوم الصارمة للاستخدام التقليدي، لتشمل البصري في اللوحة والنحت والسينما.. وقد ثبت أن الكلمات لا تضاهي الصورة في وصف الأشياء المتجلية في اللوحة أو المشهد السينمائي.

أندريه بروتون، مشيراً إلى السينما، يلاحظ: “أن أكثر ما كنا نثمّنه ونقدّره في السينما، إلى حد عدم الاهتمام بأي شيء آخر، هو قدرتها الاستثنائية على جعل المتفرج يفقد إحساسه بالمكان والزمان”.

حالة الإفقاد هذه تلمّح إلى قوة وفعالية السينما في انتزاع المرء خارج محيطه الطبيعي، سواء أكان هذا المحيط مادياً أو ذهنياً أو عاطفياً.

السينما، بإمكانياتها الجلية والكامنة، بما تحققه من تجاورات بصرية فجائية غير متوقعة، وتداعيات حرّة، بما تمتلكه من قدرة على تنظيم الصور المادية الملموسة في نظام غريب على نظام الواقع المكاني، هذه السينما تتجاوز مسألة محاكاة الحياة لتخلق عوالم جديدة تتصل بالواقع لكنها تظل مرتبطة بمملكة الخيال حيث للعجيب والمدهش سيادة عليا. إن خاصيات السينما التي جذبت السورياليين وأثارت اهتمامهم، نجدها في قدرة السينما على تحرير الخيال من القيود المبتذلة التي كانت تكبّله، قدرتها على تحرير الفرد من عادية ورتابة مشاهد الحياة اليومية، قدرتها على إثارة وتعزيز الإحساس باللغز والغموض والتشويق، قدرتها على المضي وراء الحدود المألوفة للوجود الإنساني، بلوغ الشخصيات السينمائية مرتبة الكائنات الخارقة والعجيبة.. وهناك خاصية أشار إليها فيليب سوبو في العام 1931 في قوله: ” إن ما جذبني في تلك الأعمال السينمائية، بدرجة أكبر، هو ذلك الشعر الغريب، الجو الغامض، المتضمن في الأفلام”.

لوي بونويل

إن شِعْر السينما ينبع من القدرة، التي لا يملكها وسط آخر بالدرجة نفسها، على إتمام وتوسيع الواقع المادي الملموس.. هذا الواقع الخاضع لإعادة التقييم باستمرار، والذي لا يظهر في ذلك الشكل من التماسك والمتانة والتناغم الذي يعتقده المرء أو بالصورة التي يتمناها المرء، بل يبدو مفككاً أو متشظيا.

في محاضرة ألقاها في جامعة مكسيكو، في العام 1953، عن “الشعر والسينما”، شدّد لويس بونويل على أن “الواقع، حسب حركة الواقعية الجديدة في إيطاليا، هو ناقص، غير تام، وقبل كل شيء، عقلاني. لكن الشعر، اللغز، كل ما يكمل ويوسّع الواقع المادي الملموس هو غائب كليا عن أعمال الواقعية الجديدة”. ويقول أيضا: “يبدو أن السينما تم اختراعها من أجل التعبير عن حياة ما تحت الوعي، الجذور التي تتغلغل عميقا في الشعر”. وفي موضع آخر يقول بونويل: “الواقع متعدّد. وبالنسبة لعدد كبير من البشر، للواقع ألف معنى مختلف. شخصيا أريد أن تكون لدي رؤية متكاملة للواقع. أريد أن أدخل عالم المجهول المدهش. أما الباقي، فيتعيّن عليّ أن أتعامل معه يومياً”.

كما في الشعر اللفظي، نجد أن تأثير الشعر البصري ينجم عن التعارض أو التضارب بين عناصر منتزَعة من بيئتها أو محيطها الطبيعي، ومقدمة في علاقة غير مألوفة مع عناصر أخرى هي بدورها مزاحة ومرحّلة من محيطها، ومن خلال هذه العلاقة تحلّ لغة اتصال جديدة محل تلك اللغة البالية، المبتذلة، التي لا يعود المرء يحتاج إليها في اتصاله بالعالم.

إن شعرية السينما تكمن في الانطلاق من الواقع نحو ما لا يمكن توقعه أو التنبؤ به، نحو المجهول، بل وحتى نحو ما لا يمكن معرفته. تكمن في الرغبة في خلق عالم ينشأ من تحوّلٍ متخيّلٍ لعناصر يوفرها واقع موضوعي، في السعى إلى فتح الواقع على اللاواقع.

الشعراء الذين كرّسوا أنفسهم لتشييد ومدّ الجسور نحو عالم كامن وراء حدود الواقع اليومي، ركّزوا آمالهم بشأن السينما على الإيمان بأن الفيلم قادر شعرياً على تجسير المسافة التي تفصل التأمل عن الواقع، الرغبة عن التحقق. أرادوا صوراً سينمائية حرة، لا تعتمد على الحبكة المسرحية، وتكون محفّزة للمخيلة.. صوراً تتجنب الادعاء الجمالي، ولا تمتثل لمبادئ الواقع.

عندما حقق الأسباني لوي بونويل فيلمه الأول “كلب أندلسي”، مع سلفادور دالي، صرّح بأن فيلمه يتلقى إلهامه ويستقي إيحاءاته من الشعر، متحرراً من المنطق والأخلاقية التقليدية. هدفه أن يثير لدى المتفرج استجابات غريزية من الانجذاب والنفور.

3

الذين كانوا مفتونين بالمقوّمات الحصرية للوسط الجديد، شعروا بالإحباط إزاء المحاولات الدؤوبة، من قِبل صانعي الأفلام، لتسخير الأفلام لخدمة الأشكال السردية التقليدية في الرواية والمسرحية. إن كثافة الأحاسيس التي خلقتها الأفلام هي التي أدت إلى تعصب الشعراء لفن الفيلم. لقد اهتموا بتطوّر الفيلم ليس كأداة نقل لفنون أخرى بل كوسط مستقل بحكم حقه الشخصي.

مع هيمنة الأفلام ذات المنحى التقليدي، بدأت الشكوك تثار بشأن قابلية الفيلم للحياة وللنمو كوسط شعري حقيقي. إن تيسّر الوسيلة التقنية، من أجل تحويل الأفلام إلى مسرحيات مصورة سينمائياً، سوف يفضي إلى إخضاع السينما أو تبعيتها لطموحات خاصة بتقاليد الدراما، وسوف يفضي أيضاً إلى التضحية بالسينما في سبيل تحقيق أهداف كتّاب ومخرجي المسرح، وتحقيق المكاسب المادية لتجار السينما، ومن ثم تعريض الحرية المدهشة التي تمتعت بها السينما، حتى ذلك الوقت، لخطر الزوال.

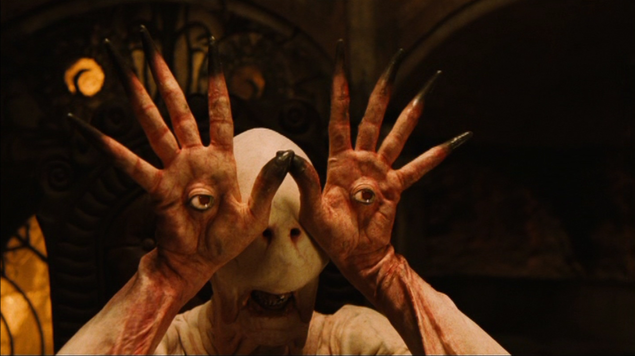

من فيلم “كلب أندلسي” لبونويل

لقد استنتج بازوليني، الشاعر والسينمائي، أن اللغة السينمائية كانت، على نحو متأصل، لا عقلانية وغير منطقية. لم يكن هناك أي معجم للصور ولا أي مجموعة من القوانين والقواعد التي بها يمكن تقييم الحالة المنطبقة على قواعد اللغة لأي قول سينمائي. لكن في التطبيق، هذا الإحتمال التعبيري سرعان ما تم كبح جماحه مع بزوغ السينما الهوليوودية المهيمنة. لقد فهموا السينما على أساس أنها مجال لرواية القصص بطريقة لا تلفت الإنتباه إلى طبيعتها الاعتباطية، المركّبة.

ويقول لوي بونويل: “تم اختراع السينما، كما يبدو لي، من أجل التعبير عن حياة ما دون الوعي، التي جذورها تتغلغل على نحو عميق جداً في الشعر، لكنها لم تُستغل أبداً لتحقيق هذه الغاية (…) ليس هناك فن، من الفنون التقليدية، يكشف عن ذلك التفاوت الهائل بين ما هو كامن وما هو منجَز مثل السينما”.

لقد لاحظ الشعراء تقصير السينما أو عجزها عن منحهم ما كانوا يتوقعونه منها، ورأوا غالبية الأفلام تحابي العالم المنظور وتحتكم إلى الجانب التجاري الاستهلاكي. وقد عبّر الشاعر بنجامان بيريه عن خيبة الأمل في السينما، قائلاً: “أبداً لم يسبق لأي وسيلة تعبير أن أشارت إلى الكثير من الأمل مثلما فعلت السينما. من خلالها، ليس فقط كل شيء ممكن، لكن العجيب نفسه يكون قريباً جداً وفي متناول اليد. مع ذلك، لم يحدث قط أن شهدنا مثل هذا التفاوت وعدم التجانس بين الممكن والمنجز، بين الاحتمالات الهائلة للوسط والنتائج الباعثة على السخرية”.

أندريه بروتون أيضا عبّر عن استيائه قائلاً: “إننا نعرف الآن أن الشعر يجب أن يقودنا إلى مكان ما.. هذا ما قلته ذات مرّة.. السينما كان لديها كل ما تحتاجه لكي تشترك في تحقيق ذلك الهدف، لكن عندما نتأمل فعاليتها الخاضعة للمراقبة والتوجيه، ندرك بأنها لم تتحرك خطوة واحدة في ذلك الاتجاه”.

أنتونان أرتو أيضاً وجّه نقداً قاسياً للسينما في قوله: “السينما الفجّة، المقبولة كما هي، تفرز القليل من هذا المناخ الشبيه بالغيبوبة، الواعد بمكتشفات معينة. لاستخدامها من أجل سرد قصة ما، يعني تجاهل إحدى أفضل ثرواتها، والإخفاق في تحقيق غايتها الأكثر عمقاً”.

4

عندما نبحث الآن، وسط الكم الهائل من الأفلام المنتجة عبر قرن من تاريخ السينما، عن شعراء السينما، أولئك الذين يبتعدون عن السينما السردية، ذات الطابع التقليدي، ليقتربوا أكثر من السينما الخالصة المشبّعة بالروح الشعرية، التي تلهب مخيلة المتفرج وتفتح أمامه نافذة يطل منها على المدهش، نجد أن العدد قليل، والأسماء محدودة، قياساً إلى الموجات الكاسحة من أفلام تقليدية تجتاح أعيننا كل يوم.

من فيلم “شيء ما غامض عن الرغبة” لبونويل

في حديثه عن شعرية السينما أو العلاقة بين السينما والشعر، قال بونويل (في العام 1953): “المؤلفون والمخرجون والمنتجون يبذلون جهداً عظيماً من أجل عدم تعكير صفو أمننا وطمأنينتنا، مصرين على أن تظل نافذة الشاشة المدهشة مغلقةً بإحكام في وجه عالم الشعر المحرّر. إنهم يفضلون جعل الشاشة تعكس موضوعات تشكّل استمراراً طبيعياً لحياتنا اليومية، وأن يكرروا، آلاف المرات، الدراما المبتذلة نفسها، وجعلنا ننسى الساعات المشحونة بالوجع والضجر في عملنا اليومي. لكن في كل الأفلام، الجيدة أو السيئة، وعلى الرغم من نوايا صانعي الفيلم، تكمن روح شعرية تناضل من أجل البروز إلى السطح والكشف عن نفسها”.