سردية المنفى وإعادة تشكيل العراق في سينما سعد سلمان

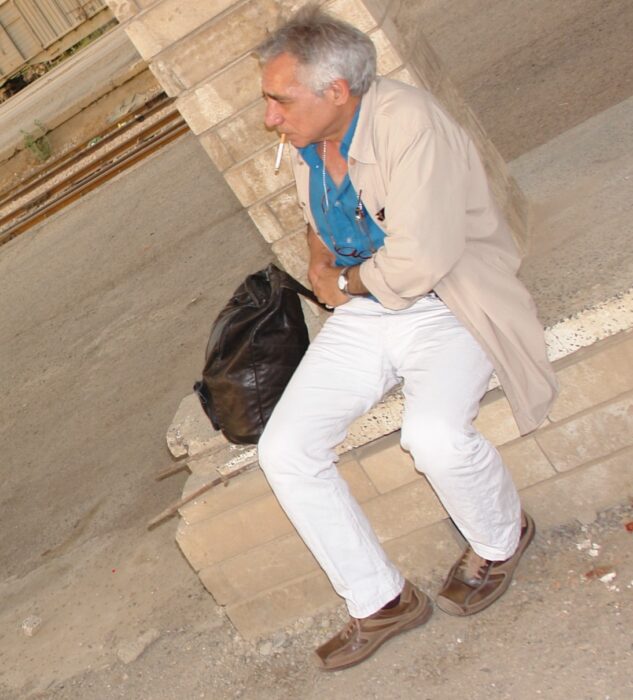

المخرج سعد سالمان

المخرج سعد سالمان

ودود خليل الطنجاوي

مدخل إلى سردية منفية تُعيد تشكيل العراق كأثر بصري وصوتي

تُقدِّم هذه الورقة كتلخيص لدراسة موسعة حول ثلاثية المخرج العراقي سعد سلمان: “الريل”، “درد مات”، و”Baghdad On/Off“. تتسم هذه الأفلام بعدم التقاطع عبر حبكة تقليدية، بل يجمعها الانشغال بقضايا المنفى، والذاكرة، وتفكك الهوية. لا تسعى هذه الأعمال إلى تمثيل العراق بشكل مباشر، بل إلى استحضاره كأثر، وارتباك، وندبة بصرية، وصوتية.

المقاربة الجمالية والفلسفية: سينما التقشف

تسعى الدراسة إلى تحليل هذه الأفلام من منظور فلسفي وجمالي، يركّز على ما يمكن تسميته بـ «سينما التقشف”، حيث يتحول التعتيم، التلعثم، والغياب من نواقص تقنية إلى أدوات سردية تعيد تشكيل العلاقة بين الذات والواقع، وبين اللغة والصورة. في هذا السياق، يصبح الهش والمبعثر والمهمَل مادة للحكي، لا هامشًا خارج النص.

الدراسة بنسختها الفرنسية ستُقدم ضمن ندوة بحثية على هامش مهرجان مونتريال السينمائي، بعنوان “ تفكيك سرديات المنفى والهوية والذاكرة في أعمال سعد سلمان،” بوصفها ارتكابًا سرديًا للعراق من موقع الانكسار، لا تمثيلًا له.

اختيار الثلاثية: العراق كذاكرة مشوشة

اختيار هذه الثلاثية ينبع من كونها مشروعًا متماسكًا لتفكيك سرديات الوطن والمنفى، وتقديم العراق لا ككيان سياسي أو جغرافي، بل كذاكرة مشوشة تُعاد صياغتها بالصوت والصورة والصمت. هي أفلام تراكم الأسئلة بدل الإجابات.

لا يسعى سعد سلمان في ثلاثيته إلى بناء سردية وطنية، بل إلى تفكيكها. ليست أفلامًا عن العراق، بل تُكتب من موقع الانكسار، حيث يُرتكب العراق سرديًا وتُفكك فكرة الوطن بلغة سينمائية تتعثر وتتلثم وتُعيد تشكيل الذات من خلال الغياب.

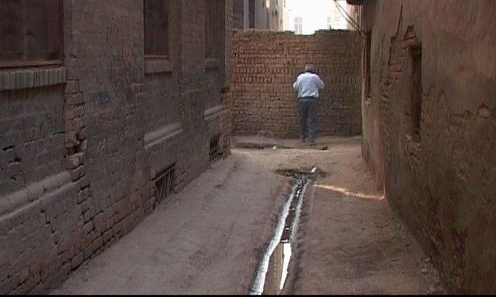

الريل: المفردة السينمائية للغياب والتيه

ينطلق سعد سلمان في “الريل” من الارتباك لا من الحبكة، ومن الارتجاف لا من السرد. يبقى “الريل” هو مفتاح الثلاثية: فيلم لا يقدم العراق، بل يرتل غيابه، يصور التيه ويترك كل لقطة معلقة كندبة. القطار لا يصل، الزمن يدور في ذاكرة مأزومة، الكاميرا ترتجف وتندس بين الركاب، ترى من خلف زجاج متسخ وكأن العين لا تشفى. الصوت يأتي من خارج الكادر، من أحد الركاب المأزومين، يردد الخراب كأن العراق يتكلم من داخل النسيان.

الأغنية العراقية، بصوت ياس خضر، لا تُغني الرحلة، بل تنحوها. “مبحر نهار وليل” ترتل عند حلول الظلام ليست خلفية موسيقية، بل صلاة مأزومة تنوح من داخل القطار، من داخل التيه، من داخل وطن لا يُمثّل بل يُرتكب سرديًا..

“الريل” استحضار للحياة التي تمر، للوجوه الصامتة، ولصمت يحاكم دون أن يصدر حكمًا. يُستكشف الميكرو كوزم العراقي: جنود وفلاحون ونساء وأطفال، جميعهم في حركة واحدة، لكن كل منهم في عزلة خاصة.

هكذا، يصبح “الريل” فيلمًا عن كيف يُرى العراق من المنفى، من داخل قطار لا يتوقف وعين لا تنظف وصوت لا يُغلق. إنه مفتاح الثلاثية وجوهرها الجمالي والفكري: التلعثم، التعتيم، الغياب، والصوت الذي لا يُشفى.

لم يكن “الريل” مجرد تجربة فنية، بل غوصًا في ضمير العراق، حيث الكاميرا مرآة على ركبتي الوطن الجالس في مقعد قطار متهالك. أعاد سلمان بعين جريئة صياغة العلاقة بين الراصد والمرصود، بين الكاميرا والمجتمع، وبين التوثيق والتورط.

الذاكرة على سكك الحديد: القطار كاستعارة

القطار في “الريل” ليس مجرد وسيلة انتقال، بل استعارة ثقيلة تجر معها ذاكرة وطن ينظر إلى ذاته من نافذة مكسورة. يتحرر السرد السينمائي من الحبكة ليستوطن التشظي، ليغدو مشهدًا متحركًا للوعي حيث تتقاطع اليوميات المنكسرة مع رماد الأمل.

في مواجهة التأريخ الرسمي، يعيد سلمان تشكيل عراق غير قابل للتمثيل، عراق بين النوم والصحو، بين الجدل العشائري والموت العبثي، وبين فوضى التواصل وذاكرة الحرب.

تفكيك المعنى بين البصري واللغوي

لا يفصل سلمان بين الصورة والكلمة، بل يدمجهما في سردية متشظية حيث كل عنصر يحمل عبء المعنى دون شرحه. يعيد هذا الأسلوب تعريف السينما كفن تأملي–تفكيكي، لا يقدم قصة، بل يفتح باب الأسئلة.

اختيار صوت القطار لبدء “الريل”، أو زنزانة تحت الأرض في “دردمات”، يعكس تجربة المنفى: الفنان لا يكتب عن الوطن، بل يعيد تكوينه بالصوت والموقع والذاكرة المختنقة. يقول سلمان: “القطار لا ينقل شخصيات، بل وجوهًا لم يعد أحد يراها.” الكاميرا تتجنب الصورة الواضحة، تصغي لصوت القطار باحثة عن عزاء وسط الضجيج.

الوجوه كنصوص مفتوحة

يُبقي سلمان الكاميرا على تعبيرات الوجه، يلتقط الصمت ويركز على العيون الزائغة. في “بغداد أون أوف”، تعوض جمل السائق عن غياب الصورة، وفي “الريل”، تظهر ملامح الركاب كوثائق أرق من الكلمات. أما في “دردمات”، تصبح الزنزانة مركز الحدث، ويُظهر الأسر كحالة لغوية وشعورية ووجودية. “كل الكلمات بعد السجن تُقال كي لا تُنسى، لا كي تُفهم”.

يجمع الفيلمين الإيمان بالمساحة المشوشة كأداة سردية: لا حبكة تقليدية، بل شظايا وانتقالات مفاجئة، لغات مكسورة، وكادرات يغيب فيها التخطيط. في أفلام سلمان، الصوت يروي القصة، والصمت أحيانًا أقوى من كل حوار.

الهاتف المحمول وحوار العشيرة: صدام المحمول بالثابت

في مشهد متوتر في “الريل”، يتحول استخدام الهاتف المحمول إلى نقطة انفجار داخل مجتمع عشائري، لتنعقد حوله ندوة عقابية تبحث الحكم الشرعي والاجتماعي لهذا “الانتهاك”. لا يصبح الهاتف أداة تواصل، بل شرارة تهدد بنية سلطوية قائمة على الرقابة والملكية الرمزية لجسد المرأة.

ما يُقال في الحوار ليس فقط نقاشًا حول العقوبة، بل فضح لطريقة إنتاج السلطة في المجتمعات التقليدية. الهاتف المحمول، أداة عادية، يتحول فجأة إلى جهاز تشويش رمزي يخلخل منظومة التحكم في السلوك والعلاقات، وتتحول الكلمات إلى انعكاس لتاريخ القهر، وتنكشف ردود الفعل العشائرية كتمثيل لسلطة فقدت السيطرة على أدوات العصر.

يوضح المشهد تصادم التكنولوجيا كفردانية متنقلة مع الجماعة كثبات مؤسسي، ويكشف عن عجز السرد العشائري عن احتواء رمزية التواصل الحديث، فيلجأ إلى الإدانة والعقاب وصناعة مشهد تأديبي فوق سكك الحديد، وكأن الزمن جامد.

العشيرة كفضاء مأزوم: الفساد المتسرب إلى الجذر

في “الريل”، يُسمع صوت أحد الركاب يتكلم عن العراق، بوصفه نسيجًا اجتماعيًا تفكك حتى في أليافه الأكثر حميمية. الفساد لم يعد محصورًا بالدولة، بل تسرب إلى العشيرة نفسها، لتعيد هذه الجملة تشكيل المشهد: الخراب يُرى في اللغة والعلاقات والجذر الذي كان يفترض أن يحمي.

هنا، لا تُقدم العشيرة كملاذ، بل ككائن مأزوم، فضاء لم ينجُ من التفسخ بل يعيده. الصوت لا يدين، بل يرتل الانكسار، كأن العراق يُفكك من الداخل بانهيار الروابط الحية.

اضطراب المفاهيم والسكون كمجاز للجمود

تظهر امرأة مسنة تخلط بين “الرهبان” و”الإرهابيين”، وتقول إنها “اختبرت” رئيس الوزراء بدل “انتخبته”. هذا التشوش اللفظي مرآة لوضع معرفي منهك، حيث تختلط الرموز الدينية والسياسية في العقل الجمعي. تصغي الكاميرا لهذا الارتباك وتمنحه شرعية سردية لتؤسس تأملًا في هذا الواقع المفكك.

في مشهد صامت، يظهر ركاب نائمون في القطار بلا أحلام أو حديث. لا ينقل المشهد راحة، بل جمودًا مطلقًا، نومًا بلا يقظة. يصبح السرد السينمائي استعارة لوطن يتحرك جسديًا لكنه لا يحيا فكريًا. الكاميرا تراقب بانكسار وتسجل لحظة ضياع هادئة دون صراخ.

مشهد كسر الكاميرا: عنف ضد الذاكرة والبصيرة

في خاتمة “الريل”، يكسر رجل أمن الكاميرا، في فعل رمزي شديد الدلالة كأن السلطة لم تعد تحتمل توثيق الواقع. الكاميرا كعين شاهدة تُقصى، ويُطرح السؤال: من يُسمح له بالرؤية؟ ومن يُمنع من تسجيل الألم؟ يتحول الفيلم إلى شهادة محرمة ومسرحة للوعي المقاوم.

المفردات السينمائية: وحدة التصور وتعدد الأساليب

كاميرا سلمان ليست راصدًا باردًا، بل مهاجر أخرق يجر حقيبة ذاكرة متآكلة، يسير بين أطلال الوطن باحثًا عن معنى. تتجلى وحدة التصور في أعماله من المفارقة والحنين والتشظي، وتتحول السينما إلى طريقة في تجريد الواقع وكشف هشاشته الرمزية.

في “الريل”، يتحول القطار من أداة انتقال إلى هيكل سردي متحرك، حيث الرحلة من بغداد إلى البصرة عبور نحو نقطة انكسار معرفية، وتتداخل الخرائب مع الأغاني الشعبية وتتحول السرعة إلى حلم معلق.

الوثائقي المتلبس بالدراما

من “بغداد أون أوف” إلى “الريل”، يمتزج الواقع بالتمثيل بجمل سردية خفية. الشخصيات تظهر كمحكيات نفسية، لا كأدوار، وتغيب الحبكة التقليدية لصالح حلقات شعورية: عجوز تتحدث عن الحرب، مثقف يتأرجح بين النرجسية والانفصام، رجل ينام دون أن يحلم. الأسلوب يجعل الفيلم أقرب إلى تأمل فلسفي في بنية الانكسار.

اللغة ككائن منهك والتناقض كتقنية تأليف

الانهيارات اللفظية في الحوارات ليست عبثية، بل تُعالج كحالات معرفية منهكة؛ العجوز التي تقول “اختبرته” بدل “انتخبته” أو تخلط بين “الرهبان” و”الإرهابيين”، تمثل لغة فقدت قدرتها على التسمية، وفي “بغداد أون أوف” يصبح الصمت التعبير الحقيقي لأن اللغة مرهونة بالخوف. يتحول الانهيار اللغوي إلى أداة كشف سردية تفضح التصدع الداخلي في الإدراك الشعبي.

تتجاور السخرية السوداء والتعبيرات العبثية والأمل المنهك دون تصالح. لا يحاول سلمان إصلاح التناقضات، بل يُبقيها مفتوحة، الصمت لا يُفسر، والمشهد لا يُغلق، والمفارقة تظل معلقة كإستراتيجية لتوليد المعنى لا لحله.

الكاميرا كوعي مهدد

كسر الكاميرا في ختام “الريل” حدث فلسفي يعلن أزمة الرؤية في مجتمعات لا تحتمل التوثيق. الكاميرا ليست أداة، بل موقع مقاومة، فالرؤية فعل سياسي، والسينما تُنفى كما الإنسان. تتكرر هذه التيمة في “بغداد أون أوف” حين لا يستطيع الوصول إلى المدينة، وفي أفلام أخرى حيث تُطارد الكاميرا كأنها تفضح سرًا.

الختام: السينما كشكل من أشكال النفي

سعد سلمان لا يطمح إلى بناء وطن عبر الصورة، بل إلى كشف الجرح الذي يجعل الوطن مستحيلًا. الوحدة البصرية لديه تنبع من وحدة الوعي المنفي داخل كل مشهد ووجه وجملة متلعثمة.

لا تقول أفلام سعد سلمان “هذا هو العراق”، بل تقول: “هكذا يهيم العراق داخل ذاته”.

شارك في ترجمة وصياغة النص العربي

سرمد عبد الكريم