“البؤساء” الجدد أو هكذا يصنع العنف

هكذا يُصنع العنف، وهكذا تقف الأمم عند الحدود الفاصلة في طريقها الحضاريّ، وهكذا تتشكل الأخلاق والحالات النفسيَّة العامَّة التي تسيطر على المجتمع كلَّه وهو ما يصوره بدَّقةٍ الفيلمُ الفرنسيُّ “البُؤساء” (2019) Les Misérables للمخرج لادج لي، وهو القصد الرئيس الذي صرَّح به صُنَّاع العمل؛ وبعدَهُ الفيلم يتضمَّن الكثير من الدلالات والمعاني الأخرى التي لا يستطيع أحدٌ تجاهُلها نُظِمَتْ في طيَّات فيلم سيستجلب احترامك.

فيلم “البُؤساء” خو أول أفلام مُخرجه صاحب الأفلام الوثائقيَّة لادج لي؛ ويعد تطويرا لفيلمه البقصير الذي أخرجه عام 2017. وهو يبدأ بلحظة الانتصار التي حظي بها المجتمع الفرنسيّ عندما حصل فريقه لكرة القدم على بطولة “كأس العالَم” 2018. وفي لقطات تشبه اللقطات في الأفلام التسجيليَّة نرى كيف يلتقي الشعب ليجتمع سويًّا من كل الشوارع الضيقة إلى الميادين الفسيحة، وكيف يلتف بالعلم الفرنسيّ مَنْ هم من أصل عربيّ، ومَن هم من أصل إفريقيّ، مع مَن هم من أصل أوربيّ. نرى في لقطات ما قبل شارة الاسم ذلك الهياج الهستيريّ للجموع الغفيرة التي تكتظّ بها شوارع مدينة باريس، ومنطقة قوس النصر الشهيرة؛ مزيج غير عاديّ من الأعراق والأجناس والألوان لا يجمع بينهم إلا شعور الفرح الغامر بالنصر الكبير.

ثمَّ يسترعي نظرنا لقطة أرادها المُخرج فيها أنْ يضع يافعِينَ من السُّود ومن رءوسهم ينبثق “برج إيفل” الممتدّ بعيدًا نحو السماء. فهل قصد بها أنَّ البرج الذي هو رمز من رموز فرنسا يظلُّهم بهيبته وعنفوانه، أمْ قصد بها أنَّهم المؤسِّسون الجُدُد لنهضة الدولة كما فعل الأولون؟ ثمَّ بعد التحام الجميع في قوس النصر نجد الكاميرا ترتفع عنهم ليُكتب اسم الفيلم فوق الجميع؛ وكأنَّه يصف حال المجتمع كلِّه: هؤلاء هم “البُؤساء”.

تبدأ الأحداث عندما يَفِد ضابط شرطة يُدعى “رويز” إلى إحدى ضواحي باريس تُسمَّى “مونتفيرميل” في غمرة سعادة المجتمع بالفوز. وما بين التنمُّر الذي يلقاه من زميلَيْهِ كريس وجوادا في العمل -لكونه آتيًا من مناطق الريف الفرنسيّ-، وبين ما تُدلِي به أطراف الأحاديث بينهم وبين بقيَّة الزملاء ورئيسته نكتشف مدى التمزُّق المصاب به المجتمع الفرنسيّ في ثناياه. فالشرطة تشعر بالعجز وبأنَّها الطرف الأضعف، أو على التقدير الأقصى طرف من الأطراف ليس المُسيطر كما ينبغي أن يكون الوضع. والرئيسة تقول له نحن فريق وجِهَة إذا لمْ نتحد ستأكلُّنا “وحشيَّة العالَم الخارجيّ”! يقصدون به المجتمع.

الجريمة منتشرة في كل مكان بل هناك أحياء هي بُؤر لتوزيع جميع أنواع المخدرات، وللترويج للرذيلة لا تستطيع الشرطة دخولها، ثمَّ صارت تدخلها على استحياء شديد حيث لا تأثير لها هناك في ميزان القوَّة. وفي داخل هذه الأحياء سلطات أخرى مُوازية، وهناك عمدة لهم من السُّود. كل هذا يُشعر الشرطة بالضعف والوِحدة الذي به تستقوي ببقيَّة أعضائها ليُساندوها.

وهناك فئة تُسمِّيها الشرطة “وحدة الجرائم الخطيرة” أو الإخوان “إم” أو “الإخوان المسلمين” -لا يتعلقون بجماعة الإخوان المعروفة، بل هو مجرد اسم أطلقه الفرنسيون عليهم- وهم طائفة من المسلمين الأفارقة الصالحين أو الذين كانوا مجرمين ثمَّ تابوا. هذه الفئة هي التي حاربت الجريمة وأعادت النظام إلى بعض الأحياء الخطيرة. ونرى الضابط “جوادا” يروي هذه الأحداث نصًّا في أول الفيلم لصديقه الوافد الجديد. كما أنَّ هناك فوق السابقين بعض الفئات التي لا تنتمي لأحد وهُم “الغجر” وهي فئة موجودة في غالب المجتمعات لا تشعر بأيّ انتماء لأيَّة دولة إلا لأنفسها ووحدة جماعتها فقط. بعض منهم كان في الفيلم مُؤسِّسًا سِيركًا به حيوانات وعروض كاملة. وهناك فئات أخرى غير هؤلاء وهم المهاجرون من بلاد غير إفريقيَّة والذين يتنازعون على الوجود في ظلّ هذه الجبهات المُتعددة وظهر في الفيلم منهم بعض التجار من باكستان.

وهناك أخيرًا الجيل الصاعد وهُم الشبان اليافعون الأفارقة وغير الأفارقة الذين أتوا بعد ولادتهم إلى فرنسا أو وُلدوا فيها. وهؤلاء لمْ يتشكَّلوا بعدُ أو هم في طور التشكُّل بالفعل. ونسمع أحاديثهم التي تتمحور حول ضراوة المجتمع القَبَليّ الإفريقيّ في مناطق أصولهم، وكيف أنَّ أحلامهم أبسط من الجميع؛ يحلمون باللعب هانئين بأبسط الأشياء؛ حيث يُرينا المشهد تزحلقهم فوق أغطية سلات القُمامة في أحد الملاعب. ويبرز من ضمنهم طفلان “باز” وهو الطفل المنطوي الذي يمتلك طائرة محمولة تسير آليًّا وتُسمَّى “دُرُون” يستمتع بمراقبة الجميع بها، و”عيسى” الذي سيصبح بطل الأحداث. هذه هي مُؤسِّسات المشهد الكُلِّيّ الذي ظهر في الفيلم، والذي ستراه في واقع المجتمع الفرنسيّ الحاليّ.

لكنَّ صاحبنا “رويز” لمْ يكن يعلم أنَّ أول أيامه في الضاحية سيكون أصعب الأيام على الإطلاق ففي جولة سيارة الشرطة مع زميلَيْه يقفون عند السوق ويجولون ليُعرِّفا الأقدمانِ زميلَهُما بالبيئة التي سيتعامل معها. ثمَّ يُفاجأ الجميع بمَن يصرخ بتهديدات عنيفة للغاية من مُكبر صوت. يُسرع أبطالنا لمعرفة الأمر حتى تكتشف أنَّ الغجر أصحاب السيرك هم أصحاب التهديد؛ يدَّعون فيه أنَّ طفلاً أسود البشرة جاء إلى سيركهم وخطف شبلاً من الأشبال الصغيرة. وقد ذهب هؤلاء الغجر إلى عُمدة السود ليُهدِّدوه، وبعد تدخُّل الشرطة التي لا تستطيع السيطرة على المشهد يعطي الغجر مُهلة يوم واحد ليعود الشبل إليهم وإلا سيحرقون الحيّ عن آخره.

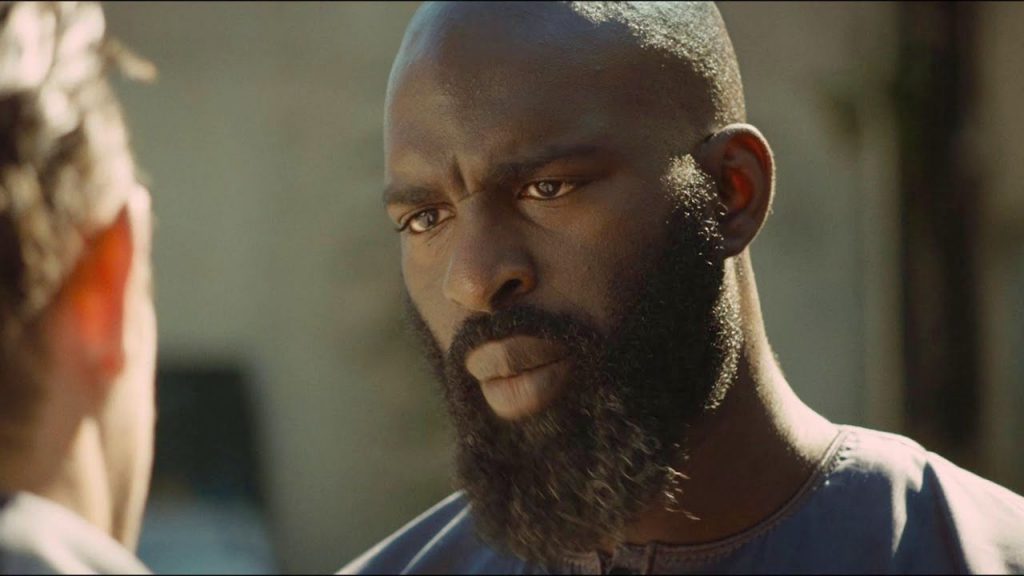

يتعقَّد المشهد تمامًا وتتوتر الأجواء ويعرف الوافد الجديد أنَّ أيام الهناء في الكُتُب فقط. يلجأ الشرطيون لحلّ هذه المعضلة إلى “صلاح” المجرم التائب. وهو مسلم إفريقيّ ذو مكانة ومركز يهابه الجميع دون استثناء حتى الشرطة، بعد توبته فتح مطعمًا ليرتزق بالحلال وهو يقف ضدّ الأعمال الإجراميَّة التي يتورط فيها الأفارقة زملاؤه. ويبحثون أيضًا عبر موقع “انستجرام” لمعرفتهم أنَّ الطفل الأسود الخاطف سيُعلن عن نفسه مُتفاخرًا عبر صورة يبثُّها عليه. وبعد بعض البحث يهتدي الشرطيّ كريس إلى الطفل من خلال الموقع، ويعرف أنَّه “عيسى” الطفل شديد المشاغبة الذي نراه في أوَّل اليوم في مقرّ الشرطة مُتهمًا بسرقة دجاج حيّ.

وبعد بحث عن الطفل في بيته وفي الجوار يهتدون إليه يلعب الكرة. يحاولون الإمساك به ولكنَّهم يقعون في مشكلات عديدة أولها عند دخولهم أرض الملعب حيث سارعوا بالعنف وتهديد الأطفال الموجودين، لم يسيطروا على أطفال بحِكمة الكبار البسيطة بل واجهوهم رجلاً لرجُلٍ. وبذلك جعلوا من أنفسهم فريقًا وجعلوا الأطفال فريقًا في المُقابل، وبدلاً عن أنْ يطبقوا القانون صنعوا تفرقة وجدانيَّة بها لمْ ينصَعْ الأطفال لهم لأنَّهم لا يتعاملون مع سلطة إنَّما مع أشخاص يريدون الضرر بفرد منهم. وبالفعل يُصاب جوادا عن طريق الخطأ برشَّاش الفلفل المُلهب للعينينِ. ثم يستطيع الطفل عيسى الإفلات من كريس والهرب، فيبدأ الجميع في مطاردة طفل صغير بمنتهى الضراوة والقسوة وكأنَّه مجرم دوليّ.

إنَّنا أمام فيلم ذكيّ يعرف كيف يُدير العمل ليصل بنا إلى ما يريده بدقَّة. وسرعان ما ستختبر هذا بنفسك في تجربة مشاهدة يتصاعد فيها الفيلم من مراحل الملل التي تبدو في أوله إلى مراحل الإثارة الفائقة، إلى أنْ يؤدي بكل ذهن سيشاهده إلى قضيَّة الفيلم الرئيسة التي يريدها ليضعها أمام عينيك كتابةً. ولعل رسائل الفيلم تبدأ من اسمه “البُؤساء” حيث هو اسم إحدى أشهر الروايات على الإطلاق التي كتبها الكاتب الفرنسيّ الشهير فيكتور هوجو، كذلك دارت أحداث الفيلم في الضاحية نفسها التي عاش فيها هوجو، وذكر الكتاب بالنصّ مرَّاتٍ في الفيلم. بل اتخذ وسيلة لشيئَيْن أولهما الدلالة على البؤساء أو هذا المجتمع الذي حُرِمَ من كلّ صفات المجتمع الصحيَّة الواجب توافرها، وكذلك ما يعانيه من مشكلات جعلت منهم “بؤساء”.

ثاني الدلالات هو التغيُّر الشديد الذي أصاب المجتمع الفرنسيّ منذ عهد هوجو إلى يومنا الحاليّ؛ حيث كلّ شيء تغيَّر فيه نسبة السكان ارتفعت للغاية، وتركيبة السكان تغيَّرت للغاية. ففرنسا التي كانت عَلَمًا على أوربا ذات البشرة البيضاء والثقافة العتيدة في التراث الأوربيّ صارت شيئًا آخر. حيث تعجُّ بذوات البشرة السوداء في كل مكان، وكذلك المُلوَّنين أيْ غير السود مثل العرب والأسيويين. ليست الأجناس التي تغيَّرتْ وحدها، بل الديانات أيضًا حيث فرنسا التي كانت مركزًا من مراكز الحروب الصليبيَّة على طول تاريخها، والتي حملت دومًا نظرة العداء للإسلام صارت كلمة “السلام عليكم” أحد أكثر الكلمات ترديدًا على الأسماع فيها.

لكنَّ هذا التغير الكامل الذي أصاب المجتمع الفرنسيّ لمْ يغيِّرْ كثيرًا من أحوال الناس العامة من عصر هوجو حيث ما زال أفراد المجتمع “بؤساء” في جُملتهم ونشهد هذا من الذي تصوره لنا الكاميرا المُسيَّرة للطفل باز ومما تصوره لنا كاميرا الفيلم من أشكال للمباني وللتجمُّعات ومن هيئات الأسواق التي يضجُّ بها واقع المجتمع الفرنسيّ الحديث، وكذلك من شيوع الجريمة بكلّ أشكالها. وما زالت النظرة الأوربيَّة للآخرين طافحةً بالعداء والاستعلاء. ونسمع في الفيلم أقوال مثل: إنَّهم العرب والأفارقة سُدَّ أنفك من رائحتهم، ولا تقترب منهم كثيرًا حتى لا تُصاب بالتيفوس والأمراض المُعدية. وتشكُّ بعدها وقد تتساءل: هل ما زالوا يطلقون على “باريس” عاصمة النور؟!

وكذلك يُصوِّر الفيلم عنف الشرطة في كل زمان ومكان. لكنَّه لا يعرض القضيَّة بهذه السطحيَّة، بل يطرح مُبرِّرات لهذا العنف والتعدِّي على حقوق المواطنين. مثل ضرورة اتسام رجل الشرطة ببعض القسوة كيْ يستطيع إدارة الأمور، وكي يكتسب الهيبة في قلوب المواطنين. لكنَّ الإشكال الحقيقيّ أنَّ الشرطة دومًا تنسى تلك الأغراض التي من أجلها أعطاها القانون الصلاحيات من أجلها، وتعتقد أنَّ هذه الصلاحيات حقّ أصيل لها، بل تعتقد اعتقادًا جازمًا أنَّها ذات مركز يتفوق على المواطن العاديّ، ومثل هذه الاعتقادات هي التي تؤدي برجل الشرطة إلى مُخالفة القانون كليَّةً وهو المَنوط بتطبيقه كليَّةً. وهي أيضًا التي تُساهم كل المساهمة في أنْ ينقسم المجتمع إلى طبقات حتى إنْ لم يكن طبقيًّا، وهي أيضًا التي تجعل عنصر الأمن مكروهًا في مجتمعه، بل يتحوَّل عنصر الأمن إلى تهديد أمنيّ.

وهنا يُرينا الفيلم كيفيَّة تفتُّت المجتمع، وكيفيَّة صُنع العنف في داخله صُنعًا حتى يتحول المجتمع إلى مصنع كراهية. فليس الإهمال والظلم وشيوع السلوكيَّات السيئة، وليس تفحُّش الدولة في اختراق حقوق المواطنين، وليس التفاوت الطبقيّ المُجتمعيّ، وليس النظر إلى أفراد من المجتمع على أنَّهم حشرات وجراثيم يجب الابتعاد عنهم في استعلاء، وليس ضياع الميثاق الاجتماعيّ العموميّ الذي بُني عليه المجتمع أصلاً.. ليس كل هذا إلا أيادي تنزع فتيل قنبلة ستودي بالمجتمع حتمًا، قنبلة العنف الكامن في النفوس والذي ينتظر كل هذه العوامل ليخرج وحشًا يفتك بالمجتمع كلَّه.

أمَّا رسالة الفيلم الحقيقيَّة فهي أنَّه ليس أحدٌ مِنَّا صالحًا ابتداءً وأحد طالحًا ابتداءً؛ فالجميع إنسان لكنَّه يتلقى ما يجعل منه صالحًا أو طالحًا وينفعل معه حسب درجة وعيه وإدراكه وتربيته ليُكوِّن مُنتجًا نهائيًّا هو الإنسان. قيل هذا من خلال اقتباس من رواية “البُؤساء” كُتب فيه: ليس هناك زهرة خبيثة أو أناس خبيثون.. هناك فقط مُربُّون سيئون. لتقول لنا: هذا هو الإنسان وهكذا يُصنع العُنف داخله وهو مسئوليَّة الجميع.

قدَّم لنا كلَّ هذه المعاني فيلمٌ أُدِيرَ بذكاء ليجمع ما بين سمت التوثيق في أوَّله، ثم يتخلَّص منه شيئًا فشيئًا كلَّما تقدمت الأحداث ليكون سينمائيًّا خالصًا مع نصفه الأخير. وقد قصد الصانعون هذا السمت في أول الفيلم وكأنَّه رصد مباشر موضوعيّ ليس فيه رأي ولا تدخُّل، ثمَّ أداروا عناصر قصتهم ليُدّلوك على ما قصدوا له منذ البدء وليقولوا: هؤلاء شباب يافعون فإمَّا أنْ يكونوا أداةً لبنائه وإمَّا أنْ يكونوا مِعولك لهدمه.