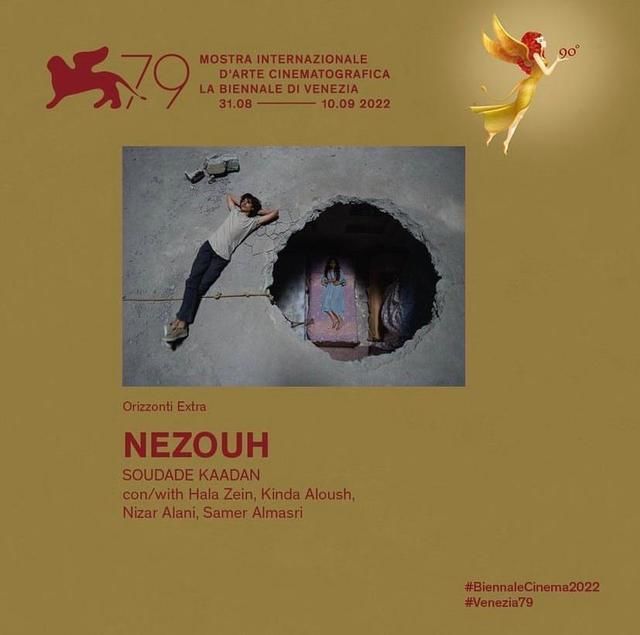

يوميات فينيسيا-11: مأساة سورية وكارثة سينمائية!

أمير العمري

عندما انتهى عرض فيلم “نزوح” للمخرجة السورية الأصل، الفرنسية الجنسية، التي حصلت على تمويل لفيلمها هذا بلدان مختلفة وهو أمر طبيعي شأن غالبية ما ينتج من أفلام في العالم اليوم، تطلعت إلى الناقد الأمريكي الذي كان يجلس بجواري فابتسم ابتسامة خجولة وقال شيئا معناه “لا بأس” وكأن لسان حاله يقول “ماذا يمكنني أن أقول؟ فهذا مستواكم ومستوى أفلامكم، ونحن نشجع مثل هذا النوع من الأفلام لابد أن نشجعه، من دون أن نقارنه بأفلامنا حتى لا نظلمه”!

أصابني هذا الفيلم بصدمة حقيقية. كان فيلم سؤدد كعدان السابق “يوم أضعت ظلي” رغم هزاله، أكثر طموحا وجدية على الأقل. أما هذا الفيلم فكارثي بكل المقاييس الفنية. لكن أحدا لن يتوقف أمامه، لأن هناك رغبة في التأييد والتشجيع والدعم والتضامن. وربما يجد البعض فيه ما لا نراه.. فمن يدري. ونحن نتعلم!

مشكلة سؤدد كعدان كمخرجة محدودة الموهبة تماما، أنها تفكر في الفيلم السينمائي بطريقة نظرية تماما، أو بطريقة الشعراء، الذين يستخدمون الكلمات، أي أن أكثر ما يهمها هو الكلمة والمغزى والرمز المستتر الذي ينتج عن الفكرة النظرية، ولا يهمها كثيرا الدراما والبناء الدرامي وبناء الشخصيات، وتصوير مواقف يمكن أن تكون مقنعة، وتصرفات لشخصيات لا يمكننا أن نتماهى معها، لذلك ففيلمها هذا أضعف واقل كثيرا من فيلمها الأول رغم أنه كان بدوره محدودا ويراوح مكانه درامياً، فالفيلم الجديد “نزوح” يميل أيضا، إلى التنميط، والاكتفاء بلمس موضوعه من الخارج، من السطح، من خلال شخصيات غير مقنعة، تتكلم كثيرا جدا ولا تفعل شيئا، وعندما تفعل يصبح ما تفعله هزيلا وهزليا، وممتدا كثيرا في الزمن بحيث لا تبدو له نهاية!

وعندما نقول إنها مخرجة محدودة الموهبة جدا، فيكفي أن ندلل على أنها بكل أسف، لا تستطيع حتى إخراج وتصوير مشهد واحد بسيط يتلخص في جذب فتاة من داخل حفرة (أو شقة مهدمة) إلى أعلى بواسطة حبل، فبدلا من أن نشاهد رفع الفتاة بالحبل في لقطة واحدة، نشاهدها على لقطتين، لقطة لها وهي تربط بالحبل، ولقطة أخرى بعد أن تكون قد وصلت فعلا إلى السطح، ناهيك بالطبع عن هبوط الإيقاع بصورة محبطة للغاية، وتشتت الموضوع، وتكرار الفكرة، وهزال الصورة، ونمطية التمثيل، واستحالة أن يكون الحوار حقيقيا أو مقنعا، واختلاق مشاهد داخل نفق أو فوق حطام، مع مطاردة هزيلة أو ظهور شخصية قد تتسبب في الضرر، بهدف زيادة جرعة الإثارة” البوليسية، من دون أي إثارة بالطبع وليتها كانت هناك!

رغم وجود مديرة تصوير معروفة لديها خبرة جيدة في تصوير أفلام جيدة، هي الفرنسية “إيلين لوفار”، فألوان الفيلم تبدو وكأنها نزفت من الشاشة، فأصبحت الصور كلها غائمة باهتة تعاني من فقر الدم ونقصان الروح على نحو فادح، وكأن الصورة اصطبغت بلون واحد فقط هو اللون الرمادي. ولا أعرف سر هذا الفقر اللوني والبصري الذي يعاني منه الكثير من أفلامنا العربية، هل يرجع هذا إلى التصوير والإضاءة، أم أنه مقصود تحت تصور أنه ضروري لإضفاء الجو العام الكئيب على الفيلم؟ ولكن ليس هذا ما نراه في أفلام أخرى تتناول مواضيع أكثر قسوة من فيلمنا هذا، أفلام من أمريكا اللاتينية مثلا، فالاهتمام بالتكوين والألوان وأساسا- بنقاء ووضوح الصورة السينمائية، عنصر شديد الأهمية فليس من الممكن مشاهدة عمل يبدو وكأنه مصور بكاميرا هواة، وإضاءة سطحية فقيرة للغاية.

لكن لا بأس، طالما ظلت هناك مهرجانات كبيرة ترحب باستقبال هذا النوع من أفلام العالم السادس، ولو جاءت فقيرة في الصورة وفي عناصر الإخراج وتتصف بسذاجة البناء والشخصيات والمواقف المسرحية المكررة التي تعرضها وتعيدها وتكررها طول الوقت. فالبرامج والأقسام الفرعية في المهرجانات الكبرى (كان وبرلين وفينيسيا) ترحب بمثل هذه الأفلام، لا لقيمتها الفنية، ولكن أساسا، لأنها ترغب في تنويع أفلامها حتى لا تتهم بتركز اهتمامها على الأفلام الأوروبية والأمريكية، أضف إلى هذا أنها ترحب بالطبع، بأفلام نسائية (من صنع مخرجة- ذات نزعة نسائية- فيمينست) خصوصا لو كانت بطلتها امرأة تعاني من القمع الذكوري وتسخر منه، فقد أصبحت مثل هذه المواضيع، عملة رائجة هذه الأيام لدى المهرجانات الأوروبية، ومن لا يرحب ويشجع ويصفق لها، يكون قد خالف مباديء وأوليات الاستقامة أو الصوابية السياسية political correctness .

ليس من الممكن لنقاد الغرب بالطبع وضع مثل هذا الفيلم وما يشبهه، في مقاربة مع أفلام الانجليزي مايك لي، والإيطالي باولو سورينتينو، واليوناني يوجيس لانتموس، والسويدي روي أندرسون، وغيرهم، كأمثلة فقط بالطبع، ولا حتى مع المبتدئين في سينما أمريكا اللاتينية (مثل فيلم 1976 للمخرجة الشيلية ماتويلا مارتيللي البديع) فهؤلاء النقاد والصحفيين الغربيين، لا يهتمون كثيرا برصد وتحليل العناصر الفنية، بل بالفكرة والموضوع، وطالما أن الموضوع هو مأساة الوضع الإنساني في سورية مثلا، فلابد أن يلقى الفيلم اهتماما كبيرا، تماما مثلما أصبح أي فيلم من الدرجة الثالثة، يأتي من أوكرانيا الآن، عن الوضع الأوكراني في مواجهة روسيا، حتى لو كان مصورا بكاميرا الموبيل، في صورة مشوشة لا نتبين فيها شيئا، يلقى اهتماما كبيرا ويتم الاحتفاء به، في سياق الاهتمام بالظاهرة السياسية لا بالفيلم في سياق الظاهرة الفنية. وهي معضلة قديمة ثابتة تتسبب في الإعلاء كثيرا من شأن أعمال سينمائية ضعيفة، ثم تمتد الحفاوة أيضا إلى الكثيرين ممن يكتبون عن الأفلام في العالم العربي، مع تأثرهم كثيرا بما ينشر في الصحف الغربية، ولا يتصورون بالطبع أن يكون فيلم قد أثنت عليه مجلة سينمائية شهيرة في الغرب، فيلما ضعيفا؟ وهي معضلة ذات علاقة بعلم النفس، أكثر مما لها بالنقد السينمائي.

في هذا الفيلم، لدينا أسرة صغيرة: رجل (معتز) وزوجته (هالة) وابنتهما المراهقة (زينة)، يقطنون شقة في دمشق أو ضواحي دمشق، لا يهم، دمرت تماما كما دمرت البنايات المحيطة بها في المنطقة، وأصبحت هناك فتحة في السقف بفعل قنبلة سقطت فوق سقف العمارة، والوضع بأكمله ينذر بالخطر. فالمسلحون الذين لا نعرف لهم هوية، احتلوا الشوارع ويستعدون لمقاومة قوات الجيش السوري الذين شرعوا كما نعرف من خلال الحوار، حملة للقضاء على البؤر المسلحة، وأنهم يقتربون من الحارة التي ظلت فيها الأسرة الصغيرة بينما غادر جميع سكان الحي.

هناك استثناء واحد فقط: هو شاب صغير مراهق أيضا يدعى “عامر” هو ابن الجيران الذين يسكنون فوق شقة زينة، غادرت أسرته لكنه بقى، ولا نعرف السبب، أو أن السبب الذي يسوقه تافه، وغير مقنع، تماما مثل شخصيته السطحية الهزيلة، والحوار الساذج الذي كثيرا ما يبدو فارغا من المعنى، الذي يردده على مسامع الفتاة، أضف إلى ذلك ضعف وهزال مستوى أداء الممثل، لكنه على أي حال، يقيم علاقة ما مع زينة، ويصورها ويعرض لها أيضا فيلما صوره، فهو أحد عباقرة الميديا الحديثة، تتوفر لديه جميع الأجهزة التكنولوجية الحديثة، من الكاميرا إلى التليفون المحمول إلى جهاز العرض إلى الطائرة الدرون التي سيطلقها في أحد المشاهد ويمكنها التصوير من الجو (كذا، بكل بساطة في وضع مثل الوضع السوري)!

الأب “معتز” أقرب إلى مهرج من أولئك المهرجين الذين يظهرون في مسرح الكوميديا الهزلية يقدمون الفقرات أو “النمر” (الفودفيل)، يرتجف ويرتعش ويتظاهر بالسعادة والزهو، مصرا على عدم المغادرة فقط لأنه يرفض أن يكون لاجئا (يا عيب الشوم!)، وهو سبب هزيل غير مقنع دراميا، ورغم ما وقع من دمار لمسكنه فهو يصر على أنه قادر على إصلاحه بنفسه لأنه أصلا ميكانيكي أو نجار (لا يهم)، ولكن يأتي وقت عندما يقرر الاب فجأة تزويج ابنته الطفلة من مقاتل شاب لكي يحميها من الاعتداء والتحرش والاغتصاب على أيدي جنود الجيش طبعا!) تصر نهلة على الرحيل مع ابيتها تريد التوجه الى شاطئ البحر، حيث يمكن بالطبع ركوب قارب للفرار بعيدا عن سورية.. ولكن الرجل يعارض ويرفض، وبعد مضي ما لا يقل عن ساعة من زمن الفيلم داخل الديكور الواحدـ والحوار الذي لا ينتهي، ولا ينقل الفيلم خطوة واحدة إلى الأمام، تقرر هالة الرحيل مع ابنتها فيلتقيان- ويا للصدفة الجميلة- بالصبي عامر، عبقري الاتصالات والأجهزة الحديثة، ويتعرضان لبعض المواقف السخيفة، إلى أن يتمكنا من الوصول إلى البحر الذي كان حلما عند “زينة” باستمرار.

هناك كما أشرت، الكثير من المشاهد المفتعلة ذات الطبيعة الرمزية، مع المبالغة للإيحاء بالطبيعة الشعرية للفيلم من دون نجاح، بل ويجعل الفيلم يعاني من تضارب الأساليب، فهي تخترع مشاهد خيالية أو حلمية، تبتعد عن الواقع، ثم ترتد إليه من دون أن تتمكن من سبر أغواره، فلا نحن نعرف ابدا ما هذه الحرب، من يحارب من ولماذا، ومن هؤلاء المقاتلون، ولماذا يقاتلهم الجيش السوري، وأين ذهب السكان، وهل أصبحت دمشق خالية من سكانها كما تقول هالة فعلا، وهل نحن أمام فيلم عن الحالة الإنسانية في سورية، أم عن تفتح وعي صبية على الحب والتحرر والانعتاق، ورغبة امرأة (هالة) في النجاة من الهيمنة الذكورية البطريركية؟

الفتاة تتطلع إلى النجوم في السماء من خلال فتحة الصقف وتحلم، والصبي يعرض عليها فيلما صوره لسورية خالية من الحرب والعنف والموت.. وكلها أفكار مظرية لا تصنع دراما ولا عملا سينمائيا متماسكا وتبقى أفكارا مبعثرة مفتعلة للإيحاء بالشاعرية في سياق ممطوط كثيرا، ومواقف يغلب عليها الحوار حتى يحنق المتفرج.!

هذا خليط من الأفكار المرتبكة، توضع قسرا داخل بناء هزيل لسيناريو يعاني من التكرار والرتابة وتغليف المواقف الضعيفة بالإضحاك والتهريج والمبالغات اللفظية. الرجل مثلا يرقص ويتمايل ويهتز في حركات مقززة، بجسده المترهل الضخم، ويغني وزوجته وابنته ترددان خلفه، بعد أن ينجح، أو يتصور أنه نجح، في تشغيل جهاز تبريد الهواء المنقول، الذي سرعان ما يتعطل مجددا بسبب نفوذ الوقود. وعندما يخرج، سواء في تلك المرة أو في غيرها (فهو يخرج أكثر من مرة لكي يسمح بمشاهدة علاقة الابنة مع الشاب ابن الجيران) لكي يأتي بالوقود (لا نعرف من أين) تلقي الابنة بالأحجار في الشارع دون أي هدف سوى ادخال شخصية جديدة لرجل صديق الزوج- الأب، ينصحه بتزويج ابنته، أو يأتي شباب من المقاتلين يدقون الباب ولكنهم طيبون لا ينوون شرا بل يريدون رحيل العائلة حماية لها من المخاطر.. وهكذا. نصبح امام مسرحية، مشاهد الهزل والاضحاك فيها، ثقيلة الظل، والإخراج متعثر، والسيناريو متخبط. ولكن هناك جمهورا جاهزا للتصفيق، لأنه جاء متعاطفا من قبل أن يشاهد الفيلم، مع “القضية”، ومع “المرأة” الضحية، والابنة التي يريد أبوها إرغامها على الزواج.

شخصيا، أفضل كثيرا فيلما اجتماعيا كوميديا من كوميديات مخرج مثل عبد اللطيف عبد الحميد، على مثل هذه الأفلام كثيرة الادعاء، التي يظل لها وجود خارجي، في المهرجانات فقط، نتيجة الترويج والتسويق التي تقوم بها الشركات الغربية المساهمة في الإنتاج، لكن دون تأثير حقيقي. وأنا هنا لا أتخذ أي موقف سياسي فلا يوجد لدي أي شك في ان هناك نظاما ديكتاتوريا قمعيا يمارس القتل في سورية لكن الأفلام السياسية لا تصنع طبقا للنوايا الحسنة!

ولأن شخصيات الفيلم الرئيسية أصبحت شخصيات رمزية أكثر من كونها “حقيقية” فقد غلب على الأداء التمثيلي الطابع السطحي تماما، أداء من الخارج، تشعر فيه بالافتعال والمبالغة: سامر المصري (الاب)، كنده علوش (الأم هالة)، هالة زين (وينة)، ولكن المشكلة الأكبر في أداء الشاب نزار العاني في دور “عامر”، فهو في حاجة إلى تدريبات مكثفة على الأداء، وخصوصا نطق الكلمات ومخارج الحروف. إن نفع التدريب بالطبع!