“كائنات بائسة” Poor Things.. عظمة السينما!

أمير العمري

هذا عندي، دون أدنى شك، أفضل أفلام العام 2023، بل ومن أفضل ما شاهدت خلال السنوات العشر الأخيرة. إنه عمل كبير، قد لا يوازيه سوى أعمال الفن التشكيلي الكبرى، وكلاسيكيات السينما الحديثة، من فيلليني، إلى بونويل، ومن برغمان إلى أنطونيوني وتاركوفسكي. وفيه يصل المخرج اليوناني الكبير يوغوس لانثيموس إلى أرقى مستوى في الإخراج السينمائي.

لانثيموس لا يكتفي بالترجمة البصرية لصفحات رواية الكاتب البريطاني أليسدير غراي، والتي صاغها في سيناريو سينمائي، الكاتب المبدع توني مكنمارا (بالاشتراك مع غراي نفسه). فهو يجسد رؤيته الخاصة، ويضع بصمته الشخصية التي تعكس خياله الجامح، ويصور عالما لم نره من قبل، يدور في المساحة الواقعة بين الواقع والخيال، الماضي والمستقبل، الخيال العلمي والماضي المستقبلي، إن جاز التعبير. إنه يقفز بين الأساليب، من التأثيرية إلى السيريالية، ومن قصص الأطفال الملونة، إلى الأبيض والأسود، ومنها إلى الألوان الحراقة القوية، التي تضفي طابعا خرافيا على الصورة، وتساهم في خلق “التغريب” للتقريب.

يثبت لانثيموس في فيلمه هذا، أنه فنان سينما من الطراز الأول، وأن هذا الفيلم المقتبس عن عمل أدبي هو أفضل مثال على قدرة السينمائي العظيم على تجاوز الطابع الروائي، ليصنع تحفة “بصرية” ترقى إلى مستوى “السينما الخالصة”، التي تعتمد على الصورة، والصوت، والمونتاج، مع الأداء والديكور والأزياء والموسيقى. وكل عنصر من هذه العناصر مدروس بعناية شديدة، وكل تفصيلة من تفاصيل الأزياء والديكورات الغريبة الباروكية أو القوطية، تعكس مزاج الفيلم، أو بالأحرى مزاج بطلته، المتقلب، التي تبحث من أجل الوصول إلى المعرفة، وتجاوز مأزق الوجود.

سبق أن كتبت مقالا قصيرا عن هذا الفيلم بعدما شاهدته في مهرجان فينيسيا السينمائي في سبتمبر 2023، لكن المشاهدة الثانية، أضافت الكثير، وجعلتني أتجاوز مرحلة الدهشة والإعجاب والفضول، إلى اليقين بأنني أمام تحفة سينمائية متكاملة العناصر والأركان، لا يضاهيها أي عمل سينمائي آخر. صحيح أن لانثيموس هنا يبدو متأثرا بثيمات سبق أن شاهدناها من قبل، سواء في أفلام فرانكنشتاين أو “الرجل الفيل” لديفيد لينش، أو “كاسبار هاوزر” لفيرنر هيرتزوغ، إلا أنه يخلق أسلوبه الخاص، ويستدرجنا معه لنتوغل داخل صوره الوحشية، وخيالاته التي تفوق أي خيال أدبي.

تبدأ الأحداث في لندن- القرن التاسع عشر، أي في عصر داروين وفرانكنشتاين، أي الواقع والخيال العلمي، وفي ذروة العصر الفيكتوري، عصر القيم المتزمتة، وخضوع المرأة المطلق للرجل. أما “بيلا باكستر” (إيما ستون) بطلة فيلمنا هذا، فهي فتاة شابة نحيلة، تتحرك داخل قصر هائل، ذو ممرات طويلة ملتوية، وغرف باروكية الطابع، مليئة بالأثاث واللوحات والفضيات والطاولات، وفي داخله أيضا معمل طبي يجري فيه الدكتور “غودوين باكستر” (وليم دافو) تجاربه الغريبة على الكائنات، فيزاوج بين الدجاجة والكلب، وبين الخنزير والوزة.

تطلق بيلا على هذا باكستر- (الإله God)، فهو الذي أعادها إلى الحياة ورباها وأصبح المتحكم الأول في حياتها. وسنعرف بعد قليل، أنها كانت قد حاولت الانتحار وهي حامل، فألقت بنفسها من فوق جسر “تاور لندن”، إلا أن غودوين أنقذ جسدها من الغرق، ولكي يعيدها عملياً للحياة، قام بنقل مخ جنينها إليها، فأصبحت بالتالي، طفلة داخل جسد امرأة. لا تمتلك أي ذاكرة من الماضي. فماضيها هو فقط حاضرها منذ أن أعيد ميلادها في منزل باكستر الغريب. وهي تتحرك وتتحدث مثل طفل صغير، لا تلقي بالا لأي شيء، تتشبث في عناد بما تريده، لا يحول بينها شيء. وإذا غضبت حطمت الأواني والمقتنيات داخل معمل الدكتور باكستر، تتبول على الأرض، تنطق الكلمات التي تلقن إياها بطريقة بدائية، وعندما تريد شيئا فإنها تشير إلى نفسها كما لو كانت تشير إلى شخص غائب أي تحل اسمها مخل الضمير (هي) فتقول: “بيلا تريد هذا أو ترغب في ذاك”.. إنها مازالت في مرحلة “التطور” بالمفهوم الدارويني، من عقل جنين، إلى طفل، ثم سيستغرق الأمر بعض الوقت حتى تصبح امرأة ناضجة تدرك معاني الأشياء.

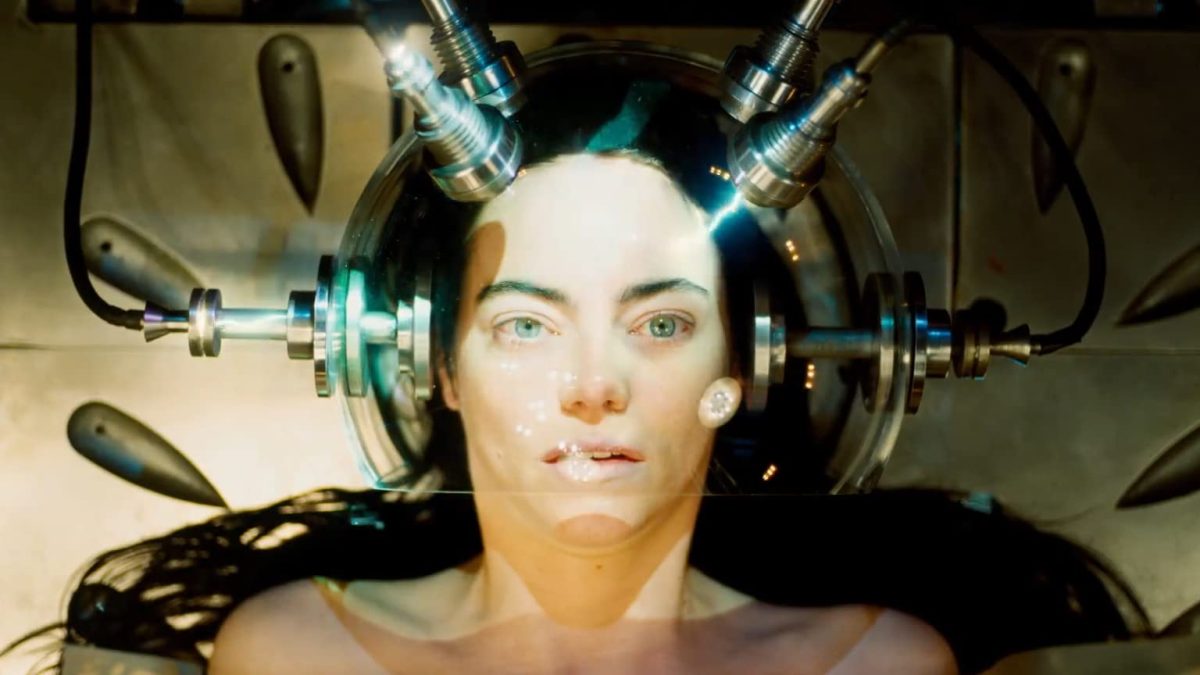

عندما يروي د. غودوين باكستر على تلميذه “ماكس” كيف أنقذ بيلا من الغرق، ثم نقل إليها مخ جنينها، نشاهد هذه المناظر من خلال “فلاش باك”، وهو يجري العملية الجراحية باستخدام أجهزة تسلط أشعة كهربائية على دماغ بيلا على نحو يذكرنا بأفلام فرانكنتشاين، وفي قصر باكستر أيضا كائنات أخرى غريبة أجرى عليها التجارب، كما أنه سيروي فيما بعد لماكس، كيف أنه خضع هو نفسه للتجارب التي أجراها عليه والده، الذي كان جراحاً أيضا، مما أدى إلى تشوه في أصابع يديه، بل سيعترف له فيما بعد بأن والده أجرى له عملية إخصاء، وتلاعب في مخه فأصبح وجهه مشوها مليئاً بالتشققات، يشبه وجه مخلوق الدكتور فرانكنتشاين، وبين آونة وأخرى، يتجشأ أو يتثاءب فتخرج من فمه فقاعة تنتفخ ثم تنفجر مع صوت قبيح.

وفي مرحلة متقدمة من الفيلم، عندما يصبح على فراش الموت، سيسر لبيلا أنها الوحيدة التي قبلته كما هو، ولم تفزع لمنظره، وأحبته بالفعل. أما ارتباط بيلا بغودوين باكستر الذي تناديه بـ”الإله”، فهو ارتباط بين الخالق والمخلوق، يمكن لها أن تعصاه وتتمرد عليه وتخرج عن طاعته، لكنها تحبه ولا يمكنها الاستغناء عنه حتى بعد أن تتحرر من قبضته، فهي تعود إليه في النهاية قبل أن يفارق الحياة. لكنها أصبحت الآن تقبض على مصيرها بنفسها، وتواجه الشر الذي يحيط بها، بحيلة تجعلها تنتقم من الرجل الذي أراد أن يسخرها ويستعبدها، لكنني لن اكشف هنا عن الالتواء المثير الذي يحدث في الحبكة في الفصل الأخير من الفيلم، حتى لا يفقد القاريء متعة المشاهدة.

في البداية، بيلا حبيسة داخل جدران هذا القصر الغريب بدهاليزه الغامضة المليئة بالأسرار. لم تغادره قط. وسيسند غودوين مهمة مراقبة سلوكياتها إلى مساعده الشاب “ماكس ماكندلز” (رامي يوسف)، الذي يقع في حبها، وتشعر هي بميل نحوه، فيعرض عليه غودوين أن يتزوجها شريطة أن يقيما في القصر معه وتحت إشرافه، ويأتي بمحام يكتب شروط عقد الزواج. وتكتشف بيلا عادة “الاستمناء” التي تحصل عن طريقها على المتعة الجنسية، ثم تستسلم لمداعبات المحامي اللعوب “دنكر ويديربيرن” (مارك روفاللو) الذي تتذوق معه الجنس لأول مرة، ثم يقنعها أن تذهب معه في رحلة حول العالم.

يسود القسم الأول من الفيلم التصوير بالأبيض والأسود، مع صور “محببة” أي مليئة بالحبوب، لإضفاء الطابع القديم مع إطار للصورة يحافظ على منسوب الأفلام الكلاسيكية (1: 1.66) أي ما يوازي تقريبا منسوب 3: 4 الذي كان يستخدم في شاشة التليفزيون القديم، فالشاشة هنا أضيق من الشاشة المعتادة التي أصبحت سائدة اليوم (بمنسوب 1.85:1) ويستخدم مدير التصوير الأيرلندي “روبي راين” عدسة “عين السمكة” الواسعة wide angel التي تحيط بالكثير من مكونات الصورة لكنها تجعلها تبدو مضغوطة أو مشوهة بعض الشيء لكي تمنحها طابعا يبتعد عن الواقعية. ومع بدء الرحلة يتحول الفيلم إلى الألوان الصريحة التي تجعل اللقطات تشبه اللوحات الفنية التأثيرية أو الانطباعية، مع تعميق الألوان وجعلها أكثر قوة، مع مسحة مقصودة من الاصطناع على الديكورات، فالأهم هنا أن تمنحنا الصورة “الانطباع” بأننا أمام “رؤية” الفنان لموضوعه، وليس محاكاة الواقع. وهذا الطابع التأثيري، الانطباعي، يتجسد أيضا في الديكورات والمواقع الخارجية (البحر، السوق، المقهى، السفينة، بيت الدعارة.. إلخ) التي تستخدم فيها أحيانا، الصور المولدة عن طريق برامج الكومبيوتر بتقنية CGI، أو اللوحات كخلفية للديكور، مرة أخرى، لتأكيد الطابع اللاواقعي.

مكونات الصورة (ديكورات داخلية وخارجية، وملابس لكل منها تأثير خاص، ودلالة تميز الشخصية التي ترتديها)، والألوان ومصادر الضوء، والتكوينات التشكيلية في الصورة، وكتابة عناوين الفصول على طريقة فصول الرواية الخيالية، وكلها عناصر تجرد الفيلم من فكرة الإيهام بالواقع، ولا شك أنها تستحق دراسة خاصة. ويبرع مهندس الديكور المجري “ميهاليك زوسا” في تصميم الديكورات طبقا للرؤية التي أرادها المخرج، بحيث تمنح الطابع القديم، في القرن التاسع عشر، لكنها في الوقت نفسه تمنح الشعور بالخيال المستقبلي المرتبط بالماضي، أي من عالم جول فيرن، من دون أن نغفل تأثير الموسيقى التي تتدرج من الاضطراب والتشتت مع طرقات ونغمات الموسيقى الالكترونية في البداية تعبيرا عن القلق المحيط بشخصية بيلا، ثم تتخذ طابعا أكثر كلاسيكية في الجزء الثاني من الفيلم، وهي الموسيقى التي كتبها ببراعة الموسيقار الإنجليزي جيركسن فيندركس، الذي يعرف بملك موسيقى البوب الحديثة ultra-modern pop.

“بيلا” تخرج إلى العالم، تتصرف في تلقائية الأطفال، تخاطب الآخرين كما يحلو لها ومن دون أي اعتبار لما يذكرها به مرات عدة رفيقها “دنكر” أي “اللياقة الاجتماعية”، لكن المدهش أن الآخرين الذين يتعرضون لمشاكساتها الطفولية يتقبلون منها سلوكها الفظ من دون احتجاج، خصوصا النساء، كما لو أن المرأة في تلك الفترة كانت تتطلع ولو سرا، إلى التحرر من القيم الفيكتورية المتزمتة أيضا.

من هنا تبدأ رحلة الوعي بالذات. وسنرى أن كل الرجال الذين تعرفهم بيلا، وأولهم بالطبع، والدها الروحي الدكتور غودوين، يحاولون باستمرار التحكم فيها، وتسخيرها لما يريدونه منها. ماكس يستنكر سلوكها ويطالبها بالسيطرة على نفسها، وبأن تتصرف بطريقة “محترمة” وقبل زواجها منه ستقرر الفرار مع دنكر لكنها لا تحب دنكر، ودنكر سيحاول تطويعها للصورة التي يريدها خصوصا بعد أن يعرض عليها الزواج لكنها لا تقبل بل ستتمرد باستمرار على الزواج وتهرب منه قبل أن يتم. وبعد أن تكتشف المتعة الجنسية من خلال الاستمناء، ثم الجنس، تشعر بنوع من التحرر الذي يدفعها نحو المزيد من التجارب.

في لشبونة ستكتشف متعة الحلوى البرتغالية، وستجرب الخمر، وتعرف القراءة، وتتطور لغتها، وتصبح راغبة أكثر في تقديم شيء للعالم. ومن السفينة التي تنقلها مع رفيقها الى الإسكندرية تتطلع في حسرة وأسى إلى الأطفال البؤساء، على رصيف الميناء في الأسفل، ولا تتورع عن الاستيلاء على كل المال الذي ربحه “دنكر ويديربيرن” من القمار، لتمنحه إليهم، مما يجعله يجن جنونه، لكن المال لن يصل إلى مستحقيه، بل سيستولي عليه الحارسان اللذان سلمته لهما لتوصيله للبؤساء، فهي مازالت تثق في الآخرين ولم تكتشف بعد الخسة والجشع والخديعة.

وفي باريس تهبط مع رفيقها من دون أي مال، لكنها سرعان ما تكتشف أنها من الممكن أن تجني المال من الجنس أي من بيع نفسها للزبائن في ماخور تديره المدام الفرنسية (كاثرين هانتر) وهي امرأة عجوز مثل كائن مفترس، يغطي جسدها الوشم، وعند أول فرصة تقضم أذن بيلا في شهوة عارمة. وبيلا تستجيب لدعوتها للعمل بشكل مستمر في الماخور، ليس فقط من أجل الحصول على المال، بل من أجل خوض التجربة الجنسية مع رجال متعددين من دون أي مشاعر، ثم تتعرف على رفيقة من عاهرات الماخور، امرأة سوداء هي “توانيت” (سوزي بيما) التي تخوض معها أيضا التجربة الجنسية المثلية، ثم تذهب معها لحضور اجتماعات الاشتراكيين. وهي التي ستظل معها حتى النهاية.

إن “بيلا” تلخص المرأة الجديدة، التي تريد أن تعثر على نفسها، على هويتها، على استقلاليتها، وهي مليئة بكل الحب والرغبة في العطاء. إنها تبكي كثيرا بعد أن ترى الأطفال المرضى المشرفين على الموت على شاطئ الإسكندرية، وهي لا تهتم بالمال كقيمة أو كهدف في حد ذاته، وتشعر بالحاجة إلى التواصل مع الآخرين، ولكنها حتى بعد أن تدرك وتعي وتعرف كيف تتكلم بعد أن تكون قد اكتسبت قدرا لا بأس به من الثقافة، لا تعير “التقاليد الاجتماعية” أو “قواعد اللياقة الاجتماعية” اهتماما كبيرا، لأنها أصلا متحررة من قيود الطبقة، وسيأتي وقت تتطلع فيه لدراسة الطب وان تصبح طبيبة مثل معلمها ومربيها، اعتمادا على نفسها.

من أهم عناصر الفيلم الحوار العبقري الذي يتدرج من العبث والطفولية والتلعثم، إلى الحوار الناضج ثم إلى الحوار الذي يبدو أقرب إلى “مونولوغ” منه إلى “ديالوغ”، وهنا يمتليء الحوار بالتساؤلات الفلسفية عن العالم، خصوصا الحوار الذي يدور بين بيلا، والشاب الأسود “دكتور هاري أستلي” (جيرود كارمايكل) الذي تلتقيه على ظهر السفينة تقدمه لها السيدة المسنة الألمانية “مارتا” (هانا شيغولا) التي تعترف لها بأنها لم تمارس الجنس منذ 20 عاما. أما “هاري” فهو يقدم لها كتابا للكاتب والفيلسوف الأمريكي “رالف والدو إيميلسون” Ralph Waldo Emerson الذي كان يؤمن بأن البشر والطبيعة متحدان، وهو صاحب الفلسفة الفردانية التي تعلي من قدرة الإنسان على التحرر والاستقلالية وتحقيق السعادة بمعزل عن المؤسسات الاجتماعية التي تحد من حريته.

إلا أن هاري يشعر أيضا، بعبثية الحياة، ويرى أن الإنسان مجبول على الشر، وأننا ككائنات بشرية، محكوم علينا بالفناء، وعندما تقول له إنها لو كانت تعرف العالم لأمكنها أن تجعله أفضل، يقول لها: لا تستطيعين ذلك. وهذه هي الفكرة الأساسية. لا تقبلي أكذوبة الدين، الاشتراكية، الرأسمالية، إننا كائنات هالكة. يجب أن تحتمي بالواقعية. بالحقيقة.

ولكن بيلا تقول له إنه مجرد طفل صغير لا يستطيع تحمل آلام العالم. فيطرق ويقر بذلك، فتقبله ويكون هذا هو آخر لقاء بينهما لقد تضاعف وعي بيلا بذاتها ليسكبها قوة تدفعها إلى رفض توسلات “دنكر” لها بالعودة إليه.

في الفيلم مواقف كثيرة من الكوميديا (السوداء)، تتمثل في المفارقات التي يخلقها التناقض بين سلوكيات بيلا في الأماكن التي يغشاها علية القوم، ورد فعل المجتمع من حولها، كما في التناقض بين بيلا ودنكر، فهو على سبيل المثال، يتناول الكتاب الذي تقرأه على ظهر السفينة، ويلقي به في البحر، فتناولها السيدة مارثا نسخة أخرى من الكتاب، فيتناولها أيضا ويلقيها في البحر. وفي تصرفات ديكر العصبية المتوترة الكثير من المبالغة لكن هذه المبالغة في الأداء سواء من جانب مارك روفالو أو إيما ستون، هي جزء من الخروج عن الواقع، من التغريب المقصود، من فكرة أننا نشاهد قصة مصورة ملونة لشخصيات خيالية تتحرك في عالم خيالي لكنها، على نحو ما، وثيقة الصلة بنا، بمشاعرنا وأفكارنا.

ويظل أهم وأكثر عناصر الفيلم بروزًا وقوة وما يمنحه حضوره وتألقه ويسمو به فوق سائر الأفلام، هو الأداء العبقري لإيما ستون. فهي الفيلم والفيلم هي. وهي تحمل الفيلم بكامله على عاتقها، تظهر في كل مشاهده، تتماهى مع الشخصية، تتلبسها في طفوليتها ومشاكساتها، ثم تنضج معها، تشعر بكل خلجة من خلجاتها في اللقطات القريبة للوجه “فلاش باك”، كما تتحرك في البداية حركتها المتعثرة، وهي مازالت تحت تأثير التحول الذي نتج بعد زرع مخ جنينها في دماغها، إلى أن تصبح أكثر اتزانا وقدرة على الجدل وتكتسب قدرا من الثقافة وتصبح شخصية متأملة حتى وهي في أكثر لحظات الجنس المادي انغماسا، خلال عملها في بيت الدعارة الباريسي الباروكي الغامض الذي يجعله مصمم الديكور يشبه بيوت الرعب بممراته ودهاليزه وسلالمه الملتوية وحجراته الخافتة الإضاءة، وألوانه القاتمة. هنا تصبح بيلا مراقبة أكثر منها مندمجة. تراقب بل وتغمر بعينها أيضا للولدين اللذين أتى بهما والدهما معا لكي يعلمهما ممارسة الجنس. وهو المشهد الذي استبعدته الرقابة البريطانية لخشيتها من تأثيره السلبي!

إن أداء إيما ستون يرتفع فوق كل أدوارها السابقة، ويجعلها ترقى إلى مصاف كبار الممثلين في عصرها. ومن دونها لا يوجد الفيلم، فالشخصية تبدو كما لو كانت قد كتبت لها، ولا غرو في ذلك بعد أن قامت ببطولة فيلمين من أفلام لانثيموس. إن مشاهدة أداء إيما ستون هو وحده، متعة خالصة، وليس من الممكن فصل أدائها عن تلك اللوحات التشكيلية الخيالية البديعة التي صنعها لانثيموس مع مصوره العظيم.

“كائنات بائسة” عنوان مقصود به أساسا -كما أظن- عالم الرجال، الذين يتعذبون وهم يحاولون السيطرة على المرأة، بشتى الطرق، من أول الدكتور غودوين باكستر، إلى الجنرال بلسنجتون الذي يريد استعادتها كجزء من ممتلكاته. وكل الرجال الذين تمارس معهم الجنس في بيت الدعارة الباريسي هم رجال أوغاد، قذرون، همجيون، والجنس نفسه مصور هنا بطريقة هزلية، آلية، مع موسيقى عبارة عن طرقات على البيانو في نغمة متكررة تساهم في إضفاء الطابع الهزلي على المشاهد.

الفيلم بأسره، تعبير عن رغبة كائن فتح عينيه على عالم لا يعرفه، وظل يتساءل عن معاني الأشياء، يبحث عن المتعة واللذة، وعن الألم والرغبة، وعن الحب والانتماء والهوية، وعن المعنى الأكبر في الحياة، يشعر بآلام الآخرين، ويسعى إلى الخلاص من عبودية القيم السائدة، من الأسر، ومن قيود النفس. وهو لذلك عمل يقتضي أن نشاهده أكثر من مرة. ورغم كل ما يتضمنه من مشاهد صادمة وحوارات خارجة عن المألوف، إلا أنه يظل متعة للعين. ومتعة للعقل.