هند هيثم تكتب عن فاشية السينما الساحرة

من فيلم "أحدب نوتردام"

من فيلم "أحدب نوتردام"

إن الملمحَ الرئيسي الذي يُميز السينما اليوم – بوصفها حالةً ثقافية – أنها مُنتجٌ فاشي.

حالةُ السينما ليست بدعاً، فالثقافةُ مُمارسةٌ فاشية بطبيعتها. الذي تغيرَ اليومَ أنه لا توجد حركةُ ثقافةٍ مُضادة، إذ أن الحوارات الثقافية الدائرة لا تخرجُ عن كونها مُساجلاتٍ ضمن إطارٍ فاشي سائد. كانت عمليةً طويلة نسبياً، استغرقت مُعظم زمنِ الحربِ الباردة، وسقوط المنظومة الاشتراكية، وتجلت في صورةِ العالِم اليوم: عالمٌ أحادي القُطب، غير متوازنٍ، غير حُر، وغير متكافئ.

نشأ الجيل واي – جيلي – ليجد العالمَ كأنهُ مركبةٌ أسيءاستخدامها: كثيرٌ من موارد العالم ستنضب – حسب توقعات المحللين البيئيين – قبل أن يبلغ جيلي الخمسين من العمر، الكرةُ الأرضية تدخُل حُقبةً جيولوجية جديدة مما يعني تغيراً مناخياً يُعيد رسمَ خارطة التنوع الأحيائي في العالم، ينتشرُ المرضُ في إفريقيا نتيجةً لمزيجٍ مُرعِب من فسادِ مسؤوليها والعالم وكبار رجال شركات الأدوية الذين يعاملونها على أنها مزرعة تجارب كبيرة، ينتشر الفساد والفقر في مُعظم أنحاء العالم، عُشر سُكان الكرة الأرضية جوعى تماماً، الأغنياء يزدادون غنى والفقراء يزدادون فقراً، الفساد السياسي والثقافي يستفحل حتى صار إصلاحُ الوضع ضرباً من المستحيل، والركود الاقتصادي – الذي قد يتحول إلى كسادٍ – يحدُ من آمالنا في الازدهارِ المادي – بعد أن تناقصت آمالنا في الازدهارِ الروحي.

مع ذلك، يملكُ الجيلُ واي مزيةً هامة، فالعالم صارَ – إلى حدٍ كبير – كتاباً مفتوحاً. جعلت شبكة الإنترنت المعلومات متوفرة لكلِ من يستطيع الوصول إليها، ويفهمُ إحدى لغاتها السائدة. وبتطور التقنية، صارت الإنترنت مصدراً للثقافة السمعية والبصرية، بالمكتبات الموسيقية والفيلمية التي وفرتها. عن طريقِ الإنترنت، أمكن لأفراد الجل والي المُهتمين الحصول على الأفلام التي لا تصلُ إلى بلدانهم، وإن بطرقٍ غير قانونية مثل تحميل النُسخ المُقرصنة من الأفلام عن طريق مواقع تشارك الملفات. العالمُ – تقريباً – صار عند أطرافِ أصابع أفراد الجيل واي.

غير أن صناعاتِ الأفلام والموسيقى لم تكن لتتركَ التبادلَ الحر للمُحتوى يستمرُ من دون مُقاطعة، فتحولت – لتحمي ما تُفسره على أنه “حقوق الملكية الفكرية” للمحتوى الذي تنتجه – إلى سلطاتٍ شمولية. في الولايات المُتحدة، فككت صناعة الموسيقى شبكة نابستر لتبادل الملفات الموسيقية، وصادرت حواسيب الأفراد الذين شاركوا في تبادل ملفاتِ الموسيقى، وجُرِمَ هؤلاء الأفراد في المحاكم الأمريكية. لم يتوقف الأمرُ عند هذا الحد، فشركة سوني افترضت أن الفردَ ينوي سرقة حقوقها حتى وإن اشترى منها منتجاتها، لذلك أرفقت برنامجاً خفياً مع أسطوانات الموسيقى المُشتراة منها، يقوم بتنصيب نفسه تلقائياً على حاسوب المُستخدم، ويفتح ثغرةً في نظامه يُرسِلُ منها الأخبار إلى سوني لتمنع أي محاولة من قبل الشاري لنسخ ملفاتِ الموسيقى أو مشاركتها. حتى الآن، لم تبلغ الفاشية بصناعةِ الأفلام هذا المبلغ، لكنها تسيرُ على طريق صناعةِ الموسيقى، وخيرُ مثالٍ على هذه التوجهاتِ معركة الحكومة الأمريكية مع الحكومة السويدية بخصوص موقع تبادل الملفات الشهير “خليج القراصنة”.

جاءت الحوسبة السحابية بمثابة الحلِ السحري للصناعتين، إذ أن السحابة تعني أن الفرد يدفع ثمن استئجار حق الوصول إلى محتوى معين في السحابة البرمجية لفترةٍ معينة، ولا يستطيع حفظ هذا المُحتوى على أي أداةِ تخزينٍ غير مأذون بها من قبل مشغلي السحابة. وفقاً لهذه الشروط، تستطيع الشركاتُ الكُبرى سحب الأفلام من الفرد – وكذلك الموسيقى – بُمجرد أن يعنَ لها ذلك ويُلائم سياساتها. في الحوسبة السحابية، يتحول المُحتوى إلى شيء افتراضي لا يُمكن أن يحتفظ به الفرد للزمن.

أدت هذه السياسات الفاشية إلى ظهورِ حركةِ المُحتوى الحُر، حيثُ النسخ ليسَ جريمة – كما تروج له الشركات الكبرى – ونجح رواد هذه الحركة – القلائل – في صنع تجارب جيدة حرةٍ في السينما، مثل فيلم سيتا تُغني البلوز (2009) الشهير. رغم ذلك، لا تزالُ الشركات الكُبرى تُحكم قبضتها على صناعة السينما، ولا يزال العاملون في السينما مُصرين على أن توفير محتوى أفلامهم للجمهور بحيث يكون حُراً في تبادله سرقة تامة. مشكلةُ حركة المُحتوى الحر الرئيسية أنها ليست جزءاً من منظومةٍ ثقافية متكاملة – مثل “حقوق الملكية” – لذلك فإنها غير قادرةٍ على تحديها، وغير قادرةٍ على تحدي القيم الفاشية للعالم اليوم.

المسألة ليست من على حق، وإنما اختلافاً ثقافياً نشأ بسبب ثورة الوسائط. قبل شبكة الإنترنت، كانت عمليات النسخ تجري، لكنها تحدث بعيداً عن نظر الشركات التي لم تكن تنظر إلى من ينسخون الأفلام بوصفهم تهديداً لأرباحها. ينطلق أنصار “الملكية الفكرية” من فكرة أنه من حق أيٍ كان الانتفاع مادياً بما يُبدعه، وأن انخفاض أرباح الأفلام – المحتوى عموماً – يؤدي إلى تراجع الشركات المُنتجة للمحتوى، وبالتالي إلى التوقف عن إنتاجه. في المقابل، يرى أنصار “المحتوى الحر” أن “الملكية الفكرية” قد تحولت إلى أداةِ قمعٍ للإبداع، وأن الأفكار لا يُمكن أن تُقاس بقيمة مادية، وأن المجتمع الحر قادرٌ على دعم الفنانين. صحيحٌ أنه من غير المرجح حصولُ أي فنانٍ في النظام الحر على ثروة قريبة من ثروات جورج لوكاس أو ستيفن سبيلبرغ، لكن من غير المرجح – أيضاً – تضور أي فنانٍ من الجوع.

ليُدرِك المرء أساسات وجوده الإنساني، فإن عليه أن يعرف المكان الذي يقف فيه، أولاً. يقفُ الجيل واي قريباً من المحتوى المملوك، لكنه ليس بعيداً عن المحتوى الحر. يتعرضُ كذلك لرقابةٍ مستمرة حول المحتوى الذي يتبادله على شبكةِ الإنترنت – لأغراضٍ استخباراتية أو تجارية. خاصية الجيل واي الثقافية الفريدة أنه لا يملكُ ثقافةً إقليمية مُحددة، بل خليطاً من ثقافةٍ يابانية – روافدها الأنيمي والمانغا – وأمريكية – روافدها هوليوود وصناعة الموسيقى – مع لمساتٍ محلية شبيهة بإعدادات تخصيص النظام في أنظمة الحاسوب الحديثة: زينةٌ لنظامٍ واحدٍ لا يتبدل. لا تحتلُ أوروبا – وصناعة أفلامها – محوراً مركزياً في ثقافة الجيل واي الشعبية، ولا تمثل له ما كانت تمثله للأجيال السابقة. يُفكِرُ الجيل واي غالباً بطريقةٍ عولمية، ونتيجةً لهذا التفكير فإن لهجات كريولية مختلفة تنشأ من التعامل على شبكة الإنترنت بإنكليزية غير سليمة، أو بعربية متحولة إلى اللاتينية، ومع الوقت، فإن هذه اللهجات الكريولية، والاختصارات الحاسوبية، والرموز والأيقونات تصيرُ لغةً جديدة مُعترفاً بها.

ثُمَ بعد ذلك، ينبغي أن يعرف المرء مكانه ممن قبله. تجربةُ الجيل واي الإدراكية فريدة، لأنه الجيلُ الذي شاهد الواقع الفائق (hyper-reality) يتحقق بشكلٌ لم يحدث مع أي جيلٍ سابق. في الأجيال السابقة، كان التفريق بين الحقيقة والخيالِ سهلاً، وكانت الأفلام الخيالية قابلةٍ للتمييز بوضوحٍ من الأفلام الإرشيفية. الجيل واي شاهد حروباً افتراضية تدور في أماكن افتراضية: في تورا بورا والفلوجة اللتين تبدوان حقيقيتين بقدر شانغري لا. شاهد الجيلُ واي الخط الفاصل بين الحقيقة والخيال، بين اليقظة والكابوس، يتلاشى مع سقوط بغداد الفضائي الذي نُقِلَ مُباشرةً للمُشاهِدين في منازلهم. إنها لحظةٌ لم يعد فيها الحد بين الجد والهزلِ واضحاً، أو موجوداً حتى.

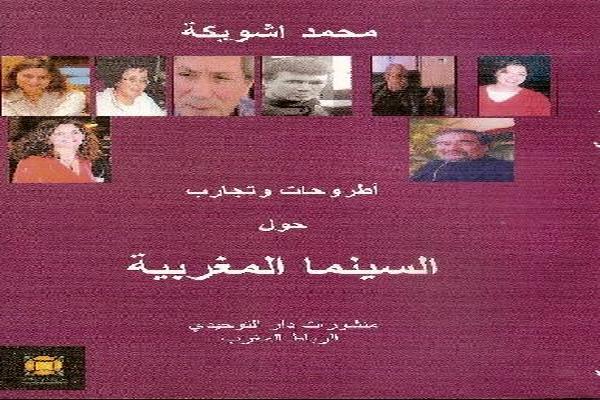

عهد نهضة ديزني

هكذا، يغدو مُبرر وجود السينما شبه منعدمٍ بالنسبة لهذا الجيل الذي يعيش في الواقع الفائق. غير أن كثيرين من أفراده كانوا محظوظين بما فيه الكفاية ليشهدوا عهد نهضة ديزني (1989 – 1999) الذي قدمت فيه شركة ديزني الأمريكية سلسلةً من أفضل الأفلام في تاريخها: حورية البحر الصغيرة (1989)، الجميلة والوحش (1991)، علاء الدين (1992)، الأسد الملك (1994)، بوكاهونتاس (1995)، أحدب نوتردام (1996)، ومولان (1998). بعدها، انزلقت ديزني إلى منحدر تقديم أفلامٍ لا تملك أياً من مقومات أفلام عصر النهضة: التصوير المُترَف، القصة، بناء الشخصيات، الموسيقى، الألوان والأضواء. فبعد أن تبنت أفلام ديزني التنوع اللوني لفترةٍ طويلة، خلت أفلامها اللاحقة من الحيوية اللونية، وصارت الصورة فيها كئيبة وخابية.

من دون معرفةٍ دقيقةٍ بالنقد السينمائي، وفرت أفلامُ ديزني فرصةً لدراسة ما يجعلها مُتميزة بالبحث عن الخصائص المشتركة بينها، وما يجعلها مختلفة عن الأفلام الأقل جودة. هذه الخطوات البسيطة كانت لبنةً أساسية لفهمِ ماهية النقد السينمائي: إن القصةَ أول ما يجذب الاهتمام للفيلم، فكيف اختلفت القصص في أفلام عصر نهضة ديزني عن الأفلام التالية – أو السابقة؟

بنظرةٍ عامةٍ لأفلام ديزني السبعة المُختارة، فإنها تُصورِ قصص أشخاصٍ أرادوا تغيير مصائرهم – ونجحوا في ذلك إلى حدٍ كبير. يحضر هذا العُنصر في أفلامٍ أخرى مثل كوكب الكنز (2002)، غير أن القصةَ تفتقر إلى عوامل أخرى كانت حاضرة في الأفلام السبعة، منها اليدُ القدرية التي يُحارِبُ ضدها الأفراد: اللعنة السحرية الواقعة على الوحش في انسحاق الفقراء في وزر جريمة قتل الأب في الصراعُ بين حضارتين في بوكاهونتاسالتعصب الديني في أحدب نوتردام، وعداء المجتمع المطلق للنساء.

كانت هذه العناصر الفكرية في القصص ما يُحقق الصراع الدرامي الذي يقود إلى التطهير. لذلك، لم يُحقق فيلم هرقل (1998) نجاحاً مُماثلاً، فقصته لا تحوي صراعاً درامياً حقيقياً، إذ أن حكاية هرقل الذي يُريد الالتحاق بأبيه زيوس لم تحوِ على القدر اللازم من الصراع والإنجاز. كبيرُ أرباب الإغريق يقف مع هرقل، وتساعده قوته الهائلة كذلك، كما أن هادِس خصمٌ مادي يسهلُ تدميره. هرقل ليس صغيراً ووحيداً في عالمٍ متوحش مثل سِمبا أو مولان أو إزميرالدا، وليسَ حافظاً للجميل مثل بيل التي حفظت للوحش جميل أن أطلق سراح أبيها بينما ترك هو أبويه بالتبني ليلحق بالآلهة، ولم يجازف بتحدي المجتمعِ بأكمله كما فعلت مولان. شخصية هرقل مسطحةٍ إلى حد أنها أفسدت الصراع الدرامي في الفيلم فأسقطته.

ساهمت موسيقى فيلم هرقل في تقليل التأثير الدرامي له، إذ أنها تبنت أسلوب أغاني فرق السود في الخمسينيات، مما أضر بالقصة إذ قلل من ثقلها الدرامي، وحولها إلى عرضٍ خفيفٍ من العروض السوداء التي كانت تُقدّم في نوادي لاس فيغاس في أوج العنصرية. صحيحٌ أن الموسيقى كانت جميلة في حد ذاتها، لكن موضعها في الفيلم قلل من قيمته بسبب عدم المُلائمة بين الموضوع الدرامي والموسيقى المصاحبة له. (يُصر أرسطو على أن الموسيقى عُنصرٌ مهم من عناصر التراجيديا، ويرى نيتشه أن اندثار موسيقى التراجيديا الإغريقية يُقلل من القيمة الدرامية لها. يقترب هذا المفهوم من كونه مُسلمةً يُمكن إدراكها بقليلٍ من الحس السليم، ويصمد على مر الزمن). في المقابل، كانت موسيقى فيلم أحدب نوتردام الكنسية، وأناشيده اللاتينية في غاية الملائمة للموضوع، وتكاملت مع الصورة تماماً لتقدم تجربةً سينمائية ناضجة عن طبيعة الخطيئة وثقلها – رغم ما في الموضوع من صعوبةٍ على الأطفال.

الأفلام السهلة

اليوم، لن يجرؤ أيُ مديرٍ تنفيذي في أي إستوديو على إنتاجِ أفلامٍ مثل أحدب نوتردام أو الجميلة والوحش، فالمطلوب إعادة استهلاك الأفلام السهلة التي لا تنطوي على مجازفة مع الجمهور. ومع الميزانيات الهائلة التي صارت تُنفَقُ على الأفلام، بات غالبية المنتجين غير مستعدين للمغامرة أبداً. مع ذلك، استطاعت شركةٌ مثل بيكسار أن تنجح في تقديم خطٍ خاصٍ لأفلامها، يخلو مما يُمكن أن نسميه رفاهية أفلام ديزني (الصورة ذات الألوانِ الحيوية، الموسيقى الفاخرة، القصص الملحمية)، لكنه يُقدم سينما لا تقلُ جمالاً عن سينما ديزني، بأساليب مختلفةٍ نسبياً. تُقدِم أفلامُ بيكسار صراعاتٍ درامية هادئة، وصورةً هادئة، وتجارب عائلية رقيقةً تُسبغ روحاً على الألعاب والسيارات، وتُقدِم أبطالاً غير اعتاديين، لهم تطلعاتٌ غير اعتيادية: روبوت بدائي يُحب روبوتة متطورة، رجلٌ مسن يُريد أن يعيش فوق السحاب، فأرٌ يريد أن يصير طباخاً. تُقدِمُ أفلام بيكسار الناجحة وجهاً آخر للسينما، أكثر رقةً من الوجه الذي قدمته ديزني في زمنٍ ما، وله جماله الخاص.

في بداياتِ هوليوود سادَ عهد الإستوديو، حيث كانت الأفلام تُنسب للإستوديوهات التي تُنتجها، لا لصناعها. مع ديزني وبيكسار، عاد عهد الإستوديو من جديد في هيئة الشركة التي يُنسب إليها العمل. مهما تغير المخرجون، فإن العمل الناتج يحملُ روح ديزني أو بيكسار. لذلك، لا يُكِنُ الجيل واي كثير اعتبارٍ لسينما المؤلف، ولذلك أمكن لديزني أن تزرع أجندتها الثقافية الخاصة في وعي هذا الجيل.

إن المُخاطَبَ الأساسي في أي عملٍ فني ليس الناقد المتخصص، ولا الفرد العادي. المُخاطَبُ الأساسي الهاوي الجاد. الشخص الذي ليسَ مُحترفاً في المجالِ الفني، لكنه ليس جاهلاً بأبجدياتِ المجالِ، ويعرفُ ما وراء الصورة، وتفاصيلها، وكيفية تكوينها. يتطلبُ الانتقال من مرحلة الفرد العادي – الفرد في قطيع – إلى مرحلة الهاوي الجاد إلماماً بأصول (الصنعة) – أي صنعة – بشكلٍ يُمكنه من تفريق العملِ الجيد عن العمل الرديء، ومعرفةِ من يحاول خداعه. ليس مطلوباً من الهاوي الجاد أن يتحول إلى أستاذ، أو أن يدرس الفن دراسةً أكاديمية، أو أن ينتصر لمذهبٍ على مذهب. مطلوبٌ منه فقط أن يملك خلفية كافية عن الفن الذي يهواه ليستطيع أن يكون حكماً صادقاً ومنصفاً. لذلك، رُحتُ أقرأ في تاريخ السينما – بعد أن وجدتُ أنها صارت هوايةً لي، وفي نظرية الفيلم وأنواعه.

أفلام وتعاسة

في مرحلةٍ ما من مراهقتي، كُنت أشاهد أفلام يوسف شاهين بإفراطٍ شديد. لم أكن أحب هذه الأفلامِ إطلاقاً – ولا أفلام خالد يوسف الأولى – لكنني كُنت أُجبِرُ نفسي على مشاهدتها، لأن هذه هي (الثقافة السينمائية الحقيقية). بعد ذلك، كُنت أُجبِرُ نفسي على مشاهدة الأفلام الفرنسية، لأن الأفلام الفرنسية أكثر رقياً من الأفلام الأمريكية (السوقية). كذلك، كنت أشاهد إنتاجات مؤسسة السينما السورية، والأفلام الإيرانية التي يحتفي بها العالم كله – لأسبابٍ أراها غير سينمائية. لم تسبب لي هذه الأفلام غير التعاسة. عندها توقفت: ليس من المفترض أن تتسبب السينما في تعاسةِ المتفرج، وليس معنى الثقافة أن أعذب نفسي. إن من أبسط حقوقي الإنسانية أن أرفض مشاهدة الأفلام التي لا تثير اهتمامي. هكذا، توقفت عن الاكتراث بما تقوله الكتب السينمائية، وتوقفت عن مشاهدة كل هذه الأفلام التي تُسبِب التعاسة.

حين درستُ الدراما في الجامعة، أحببتها بشدة. رغم أن الدراما كانت مادة غير أساسية في المقرر، إلا أنها كانت أهم مادةٍ بالنسبة لي. الدراما التي يكتبها سوفوكليس، شكسبير، مارلو، هنريك إبسن، صامويل بيكيت، وغيرهم. لم أكن أهتمُ بمناقشة الأفكار العظيمة في مسرح العبث مثلاً، بقدر ما أهتم بالبناء المسرحي. الفلسفةِ الكامنة وراء العمل الدرامي: الحدث الذي قد حدث مرة، ويحدث كل مرة تؤدى فيها الدراما. ليست الدراما محدودةً بالمسرح، ولا تعني المسلسلات التلفزيونية كما شاعِ في الصحافة العربية: الدراما كُل عملٍ يُعيد تمثيل الأحداث في الزمن الحاضر. الدراما عبارة عن الآن إلى الأبد، بأبسط عبارة.

إن ما يجعلُ شكسبير متميزاً إجادته للصنعة الدرامية: إنه يعرف كيف يبني شخصياته ويكشفها للجمهور تدريجياً، ويعرف كيف يبدأ الحدث، وأين يُنهيه، ويعرف كيف يُقدم الصراع الدرامي، ويعرفُ ما يريده الجمهور. إنه لا يتحاذق، ولا يتذاكى، ولا يُضيع الوقت في الثرثرة، ويستخدم كل مشهدٍ ليُقدِم المزيد للحبكة، ويوظف كل العناصر التي تُمثل الجو الدرامي (العواصف، الموسيقى، المشاهد الكابوسية) في خدمةِ التأثير النهائي الذي يُريد تحقيقه. هكذا ينبغي أن تكون الدراما.

لهذا كانت الأفلامُ التي أشاهدها في مُراهقتي تُصيبني بالتعاسة، بينما لا يُسبب مصير مكبث أو الملك لير – أو حتى أوديب – التعاسة لي: إن هذه الأعمال دراما حقيقية يغدو فيها سقوط البطل تحققاً حتمياً للحدث، لا يُمكِن أن يتم إلا به. خروج الملك لير في العاصفة مُروِع – عاطفياً – لكنه دليلٌ على حذق الصنعة الدرامية، الأمرُ الذي يسرُ المُشاهِد الذي لا يُحسُ أنه قد خُدِع. لذلك، أمقتُ الأفلام الثرثارة، والأفلام المُدعية. إن بإمكانِ فيلمٍ كوميدي بسيط في فكرته أن يتفوق على أعقد الأفلامِ الفلسفية لأن أسلوبه مُلائم لموضوعه، ولأن عناصره الدرامية مُتكاملة، فلا إفراط فيها ولا تفريط.

الفنُ موضوعٌ شخصي، ويختلف فيه القولُ بين فردٍ وآخر. لا فضلَ لرأيٍ على رأي، مهما استخدم ناقدٌ كلماتٍ رنانة، وتنمر على الآراء المُخالفة حاطاً من قيمتها. في الواقع، فإن بعضاً من أشد النُقاد قسوة على كتاب السيناريو شارك في كتابةِ أفلامٍ رديئة تفتقر إلى أدنى مقوماتِ الصنعةِ الدرامية التي يُفترض ألا يجهلها حتى الناقد المبتدئ. إن الحربَ سهلةٌ على المتفرجين، ومقعد الحُكم قد يجعلُ المرء يعمى عن الكثيرِ من التفاصيل الدقيقة. لذلك صرتُ أكثر انفتاحاً على التجارب الفيلمية المختلفة، وإن كُنتُ أبغض الأفلام المدعية، والأفلام التي تكسر شروط الدراما.

رغم تعرفي على سينما المؤلفين، إلا أنني أعتقدُ أن الفيلم أكثر من سيناريو وإخراج وتمثيل. هُناك التاريخ الفني لصُناعه، وزمن الصناعة، والخلفية التي يأتي منها، وبقية عناصره الفنية: التصوير، الموسيقى، المونتاج، الماكياج، الصوت، والجمهور المُستهدف، لأن من يُصنع لهم الفيلم جزء هامٌ من الفيلم نفسه. وحتى مع مؤلفين مهيمنين على الأفلام، هُناك مساحةٌ كبيرةٌ يتحرك فيها بقية اللاعبين في الفيلم، المُنتج النهائي لجهود عددٍ من الأفراد.

هُناك – من جديد – السؤال المتعلق بأهمية فنِ السينما. قد تكون السينما مكوناً ثقافياً هاماً في الغرب، لكن، ما معناها في العالم العربي؟ وما موقف الجيل واي منها؟ لقد نشأ كثيرٌ منا – وأنا منهم – في مجتمعاتٍ تُعادي السينما عداءً مفتوحاً بوصفها عملاً كافراً يهدم أركان المجتمع القويم. وبالنظر إلى أقرب منجزٍ سينمائي وأكثره تداولاً، المُنجز المصري، نجدُ أن السينما لم تُقدِم ما يُبرر بقاءها ثقافياً. لقد قدمت الأفلام التافهة التي صنعها سينمائيو مؤسسة السينما لعقودٍ الوقود الكافي لدعاةِ هدم دور السينما لبثِ دعاواهم في المجتمع، بتركيزها على تقديم ما لا يهمِ المشاهد، وما لا يقترب منه عاطفياً، وبكمية الإباحية المنفرةِ فيها. إنها ليسَت سينما تُقدِم فكراً، لكنها سينما (مناظر) فحسب.

هُناكَ أفلامٌ جيدةً في تاريخ السينما المصرية، لكنني أتساءلُ دائماً عن السر الذي عزفت بسببه السينما المصرية عن تقديم فيلمٍ يحكي مأساة دنشواي – مثلاً – أو يحكي عن المصير المرعب الذي لاقاه أسرى 67 المصريون. إن هناك الكثير مما تسكتُ عنه السينما – والتلفزيون، والوسائط الدرامية – مما يُبرر وصفها بأنها سينما مُتخاذلة، لا تُقدِم فكراً حقيقياً، وإنما تُعيد اجترار مُسلماتها الفاشية القديمة. والأفلامُ القليلةُ التي قدمت مادةً حقيقية من عمق الأرض المصرية تحولت إلى كليشيهات لكثرةِ ما استهلك السينمائيون الحديث عنها من دون أن يبنوا على الأساس الذي بنته.

ما يُثيرُ استغرابي – كذلك – سرُ صمتِ النقادِ عن صمتِ السينما المُريب ثقافياً. من الكم الهائل للمقالات التي قرأتها عن عمارة يعقوبيان (2006) – مثلاً – ذماً ومدحاً، فإنني لم أقرأ لناقدٍ واحدٍ ينتقد التكوين الفني الذي قدمه مروان حامد في مشهد موت الضابط والفتى طه، إذ قدم الضابط (الجلاد) ميتاً في وضعية الشهيد المصلوب، أو النسر المحلق نحو السماء، وقدم الفتى طه (الضحية) مُكتفاً، مغلول اليدين، مرمياً تحت جناحِ الضابط. التكوين مقلوبٌ، ومُنفِر، ويخالف الفكرةَ المحورية: الضابط هو الجلاد، وطه هو الضحية، والضحية يُفترض أن تكون الشهيد. إنه يتعاملُ بمنطقِ (الأفندية) الذين يُنافقون الباشاوات (الضباط) ويحتقرون الفلاحين (طه وأمثاله)، والنقادُ لا يجدون في هذا التكوين ما يُشين لأن الخلفية الثقافية الفاشية لعلاقة المثقف بالفلاحِ تمنعهم من إمعان النظر في التكوينات الفنية المشابهة وإدانتها. هذا مُجردُ مثالٍ بسيطٍ للعجز الفكري الذي تعاني منه السينما، ويغض عنه النقاد البصر. ليس الأمرُ إدانةً للسينما نفسها – ولنقادها، بالتبعية – بقدر ما هو إشارةٌ لطبيعة السينما الفاشية، وعجزها عن تقديم أيِ معنىً مختلف ثقافياً. إنها لا تفعلُ غير أن تجترَ ذاتها، وبالتالي فإنها أداةُ تخديرٍ لا تختلفُ كثيراً عن التلفاز. إنها تُقدم وهمَ الثقافة، فيما لا تعطي المشاهد غير خبزِ الفاشية.

أفلام حرب العراق

الأمرُ لا يقتصرُ على السينما المصرية فحسب، فعالمياً، لم تُقدِم الأفلامُ المُقدمة عن حربِ العراق – مثلاً – أي قيمةٍ ثقافية خاصة ومتفردةٍ في ذاتها، بعيداً عن تكرار المقولاتِ السياسية والثقافية التي قد أبلاها مفكرو المارينز. حتى في أفلامٍ تدعي الاختلاف مثل خزانة الأذى (2009)، لم يكنُ الاختلاف أكثر من اختلافٍ شكلي يقود المشاهد في النهاية إلى نقطةِ اليأسِ المُطلق: هذا ما ينبغي أن تكون عليه الحال. رُبما لذلك لم تنجح هذه الأفلامُ جماهيرياً، فالجمهور قد شاهد حرب العراق في منازله مباشرة، ويعرفُ أنها حربٌ فوضوية، ويعرفُ أنه لا يستطيع أن يفعل أي شيء. لقد قدم له التلفاز هذه الرسالة واضحة، ومن دون أن يدفع شيئاً، فلماذا يدفعُ ماله ليحصل على هذه الرسالة من جديد؟

هناك اختلافٌ ثقافي بين الشرق والغرب فيما يتعلق بهذه الأفلام تحديداً، فبينما يقتنع المواطنون في الشرق تماماً بأن الحكومةَ الأمريكية قد كذبت في شأن الأسلحة العراقية، يُفاجأ الغربيون بهذه المسألة – أو يدعون المفاجأة – ومن ثم تُقدم لهم أفلامهم التي (تدين) الحرب في العراق مخرجاً أخلاقياً: انظروا، نحنُ غيرُ راضين عمّا يفعله السياسيون. النتيجة، لا شيء في العراق يتحسن، وطبولُ الحرب تُقرع في كُلِ مكان، ولا أحد يملكُ القدرة – أو الرغبة – ليتحرك ويفعل شيئاً. لقد خدمت السينما – بوصفها أداةً فاشية – في تخديرِ الضميرِ العالمي، وكرسَت وهمَ الثقافة بديلاً عن أي ثقافةٍ مُضادة.

رُبما لذلك خفتت حماستي للسينما. لا زالت أخبارُ الأفلام تثيرُ اهتمامي، ولا زلتُ أجدُ في بعض الأفلامَ نماذج متميزةً للفن الذي يُقدِم قيمةً إنسانية متميزة مصنوعةً بحرفةٍ درامية عالية، لكنني أعتقدُ أن السينما – في الغالب – أداةٌ فاشية، وأنها – أحياناً – تخريبٌ متعمد لُكِلُ الأسس الدرامية إرضاء لغرورٍ فردي. مع ذلك، أؤمن بأنه سيكون هُناك تغييرٌ في السينما بوصفها جزءاً من المنظومة الثقافية مع نشوء ثقافةٍ جديدة مضادة للثقافةِ السائدة الآن. إن قبضة الشركاتِ قد بدأت تخفُ قليلاً مع تغير وسائل عرض المحتوى – السينما في هذه الحالة – وتغييرُ الوسائل قد يقود إلى تغييرٍ في المضمون الفني. يحتاجُ الأمرُ لزمنٍ طويلٍ، وإصرارٍ على فضحِ المُسلماتِ الفاشية في الثقافة السائدة، وقدرةٍ على الوقوف في وجهِ التيارِ السائد وجذبِ الاهتمامِ لقضية الثقافة. وقد يرى جيلي تحرر السينما من إطارها الفاشي وتطورها الفلسفي الجديد قبل أن تنضب مواردُ الأرض، ونعودَ إلى مرحلةِ البحثِ عمّا يسدُ احتياجاتنا الأساسية للبقاء أحياء.

* كاتبة من اليمن