ملاحظات على الفيلم السعودي “بسمة”لفاطمة البنوي

أمير العمري

فاطمة البنوي ممثلة سعودية جميلة ومجتهدة، تميزت كثيرا في فيلمها الأول “بركة يقابل بركة”، ثم في فيلم من أفلام الطريق وسينما الأكشن هو “سكة طويلة”، كما تألقت في عدد آخر من المسلسلات والأفلام سواء في السعودية أو مصر ولبنان.

لا شك أن فاطمة البنوي لها حضور واضح على الشاشة، بأدائها الطبيعي البسيط وابتسامتها الجميلة، وهي تمثل الوجه الحديث للفتاة أو المرأة السعودية، كما كانت سعاد حسني تمثل الفتاة المصرية في سنوات صعود الطبقة الوسطى قبل الارتداد إلى الحجاب والأحجبة والتزمت الفكري والنفسي والعائلي والمجتمعي!

لكننا لم نكن نعرف أن طموحات فاطمة البنوي ونجاحها كممثلة سيدفعها إلى أن تكتب وتخرج وتنتج وتمثل فيلمها الجديد “بسمة” (2024) المعروض حاليا على شبكة نتفليكس.

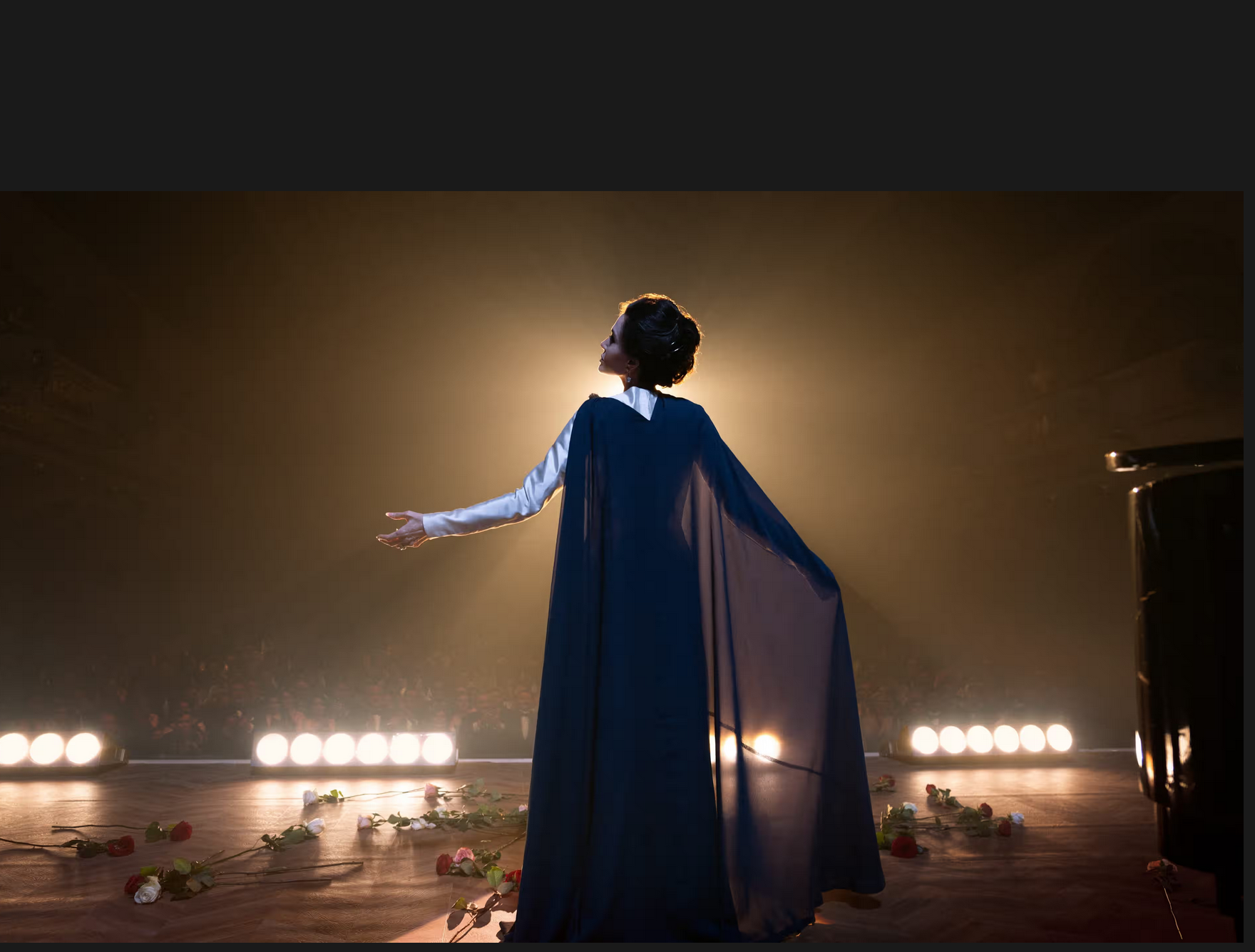

الملاحظة الأولى على السيناريو أنه يقوم على شخصية واحدة محورية هي شخصية “بسمة”، أي فاطمة البنوي نفسها، التي تظهر في كل لقطة من لقطات الفيلم، مع تركيز واضح على فتنتها ورقتها ودلالها، أي أن الفيلم يعتبر على نحو ما، استعراض شخصي لبطلته ومنتجته ومخرجته ومؤلفته.

وقد يكون هذا مبررا بعض الشيء في سياق أن “بسمة” هي الفتاة- الإبنة العائدة من الدراسة في الولايات المتحدة (تماما كما كانت البنوي نفسها) إلى عائلتها في مدينة جدة، حيث تفاجأ بخبر انفصال والدها عن أمها.. وهو ما يرجع إلى أن الأب مصاب بداء الوسواس القهري، فهو يتشكك في كل المحيطين به وأولهم شقيقه عادل أي عم بسمة، وبعد الطلاق، انتقل للعيش في مسكن ضيق، مظلم، فهو يحجب عنه ضوء الشمس بالقيام بلصق أوراق الصحف على زجاج نوافذه، فهو لا يريد أن يرى أحدا، ولا أن يراه أحد، فالجميع جواسيس أو حسب تعبيره الطريف “ثعابين نرجسيين”!

فاطمة ترتبط بوالدها ارتباطا شديدا وتهمل أمها تماما لسبب غير مفهوم، لدرجة أنها تنتقل للإقامة معه في شقته المتواضعة رغم احتجاجه ورفضه في البداية، وتحاول إخراجه من عزلته وتخليصه من تشككه، وتعتقد في وقت ما أنها نجحت في “تطبيع” علاقته مع الآخرين، لكنها ستكتشف فيما بعد أنه ارتد إلى حالته المستعصية.

المشكلة الأولى في الفيلم أننا نشعر بأننا أمام فيلم أمريكي، عن أسرة من الطبقة الوسطى الأمريكية، يجتمع أفرادها من الأجيال الأربعة (الجد والأب والأم والأبناء والأحفاد)، حول مائدة كبيرة بمناسبة العيد، يتناول كل منهم الطعام بشكل فردي في طبق منفصل وباستخدام الشوكة والسكين، ثم نعرف أن الأب كان طبيبا متخصصا في الطب البيئي، وقد اختلت نفسيته بسبب نوع تخصصه في علم البكتريولوجي (أي دراسة البكتيريا والعدوى) فأصيب بالوسواس القهري والخوف من التلوث والجراثيم. ولكننا سنكتشف أن بسمة أيضا، متخصصة في “الهندسة البيئية”، أي استخدام الهندسة في مشاريع تضمن حماية البيئة!

المشكلة الأخرى أن 90 في المائة من مجمل حوارات الفيلم، التي تدور بين الأب والابنة، وبين الأم والابنة، وبين الفتاة وحبيبها “مالك” الذي رفضت أن ترتبط به قبل أن تغادر وهو يحاول استرجاعها إليه، ثم الحوار بين بسمة وشقيقها، وبينها وبين زوجة شقيقها… إلخ كلها حوارات عن الماضي، واستدعاء الماضي على طريقة (فاكرة لما كنتي بتقولي كذا وكذا.. وفاكر لما قلت لي كذا.. وفاكر لما كنا صغيرين وكنا بنلعب لعبة كذا.. وحصل كذا!).. وغير ذلك وهو ما يثقل كثيرا على الفيلم ويخرجه عن الزمن، وكأن الزمن توقف عند مرحلة معينة في الماضي رغم أن بسمة لم تغب حسبما يقول لنا الفيلم وكما يشكو أبوها، سوى سنتين فقط.

أما باقي الحوار، فمعظمه عبارة عن تعليقات من الرجال والنساء، على شعر بسمة القصير، وهل “ارتكبت” هذه الفعلة لتطفيش الرجال الذين يتقربون إليها”، وهل أصبحت أجمل، أم لا، وكيف تبرعت بشعرها المقصوص لمريضة بالسرطان (وهو أصلا أمر غير مقنع).. أي أن فاطمة البنوي تلفت نظرنا طوال الوقت إلى صورتها الجديدة في شعرها القصير، الذي يتمايل فوق وجنتيها ويجعلها أكثر جاذبية!

في الفيلم جميع نساء العائلة من الأجيال الأحدث (بسمة، زوجة الأخ، شقيقة مالك، الصديقات.. الخ) يرتدين الملابس العصرية، ويمرحن على الشاطئ مع بسمة ويتمددن في قارب، ثم تسير بسمة وسط أمواج البشر في شوارع جدة وتجري مع مالك، وهما متشابكو الأيدي، من دون أن يلفت هذا نظر أحد. وهو نوع من التحرر الجميل شريطة أن يكون هذا فعلا ما أصبح مقبولا في الواقع السعودي.

من مشاكل السيناريو الواضحة، غياب الحبكة، فالموضوع لا يتطور، وهناك كثير من الشخصيات التي تعبر فضاء الفيلم من دون أي تعمق أو فهم، مثل شخصية الأم، والمفترض أن تكون شخصية أساسية في حياة أي ابنة، كما يخلو السرد من التعقد الدرامي، أو الالتواءات التي يمكن أن تجعل متابعة الفيلم أكثر متعة وإثارة، ولا يؤدي تعاقب الصور إلى الوصول إلى فكرة واضحة عن “موضوع الفيلم”، أكثر من مجرد مراكمة الكثير من المشاهد الوصفية، أي التي تصف وتكرر الوصف للحالة المرضية للأب إلى أن تصل إلى درجة كبيرة من العنف عندما ينفجر في ابنته بعد أن حاولت بشتى الطرق مساعدته، وبعد أن يمزق دمياتها القديمة، ويلقي بملابسها خارج المنزل، ويعود إلى لصق الأوراق على زجاج النوافذ.

وكما جاءت بسمة فجأة إلى جدة عائدة من الخارج في بداية الفيلم، نراها في المشهد الأخير تغادر أيضا فجأة عائدة الى امريكا لاكمال دراسة الدكتوره، ولكن على وعد بالعودة.. أما من سيقتنع بأن الفيلم قد انتهى مع نزول العناوين النهائية وينهض، فلن يرى ما يظهر على الشاشة وهو أن الأم تذهب لرؤية زوجها الذي يفتح لها الباب ويقابلها بابتسامة كبيرة، ثم لقطة لوجه بسمة وهي تتطلع إلينا مع ابتسامة كبيرة أخرى على وجهها، تعبيرا عن النهاية السعيدة. ما الذي حدث، وما السر في هذه الصحوة المفاجئة التي تتعارض مع المسار السابق للفيلم؟ الاستنتاج الوحيد هو أن بسمة نجحت في مسعاها، أو أن يكون المشهد مله متخيلا، أي يعكس ما تتمنى هي حدوثه!

مستوى التمثيل جيد بشكل عام خصوصا أداء الممثل ياسر الاساسي في دور الأب (الدكتور عدلي)، لم يفلت منه الأداء سوى مرة واحدة فقط في مشهد الغضب وتحطيم الأشياء ثم الانهيار والبكاء، مع بعض المبالغة، كما أن الاستطراد في المشهد هو ما قلل من تأثيره. وقلل من حضور الأم في الفيلم الأداء الضعيف للممثلة التي قامت بالدور، كذلك بدت شخصية مالك كاريكاتورية بعض الشيء، كما أن الحوار “المثقف” المتعالي على الواقع الذي غلب على شخصيات الفيلم كثيرا أفقد الفيلم خصوصية الشخصية السعودية.

لا شك أن هناك بعض المشاهد الجيدة في الفيلم مثل مشاهد الكوابيس والأحلام التي تطارد بسمة، والمشاهد التي تدور عند الشاطئ مع التوفيق في اختيار الأماكن، ولكن هناك أيضا مشاهد أخرى زائدة ودخيلة على الفيلم، مثل المشهد الذي يدور بين بسمة وحبيبها عندما تقطع سياق الحوار بينهما وتلقي خطبة عن التطور الذي وقع في السعودية، وتقارن (مقارنة خاطئة) بين لوس أنجلوس بعد زلزال عام 1994، وكيف تحولت المدينة الأمريكية إلى صحراء قاحلة وبين البيئة القديمة في السعودية.. “ثم أنظر كيف تطور الأمر وتغيرت الأحوال هنا وهناك”.

هذه الخطبة الدعائية الطابع مبررها في الفيلم، دراستها للهندسة البيئية، لكن حبيبها لا يكترث لما تقوله ويواصل بعد ذلك الحديث حول أمور شخصية أخرى بعيدة تماما بينهما ثم يغادر المشهد، أي أن هناك اضطراب في الحوارات نفسها وهو ما تكرر كثيرا.

ومن المشاهد الزائدة أيضا مشهد يدور في المستشفى بين بسمة ومريضة غريبة الأطوار، ذات صوت ذكوري، تهذي بكلام لا معنى له في السياق، ثم مشهد ذهاب بسمة مع والدها وابن عمها إلى سوق السمك المركزي في جدة، ومشهد آخر لتجمع من الفتيات والشباب يرقصون، ثم ينتقل الرقص بين قطيع من الخراف البيضاء، في الليل، ولو كانت هذه المشاهد واقعية الحدوث في البيئة السعودية الآن، لاستحقت أن نرحب بها بالطبع.

شخصيا لا أعرف، لكني أعتقد بحكم شواهد عديدة أن فاطمة البنوي تريد أن تسوق فيلما سعوديا للغرب، أي تقديم صورة مبالغ فيها كثيرا للانفتاح الاجتماعي في السعودية وهو أمر يصعب تحققه في فترة زمنية قصيرة، بل يقتضي الأمر سنوات طويلة قبل أن نر تلك الطبقة الوسطى المثقفة التي درس أبناءها في الغرب وأصبحوا يجيدون العلوم الحديثة المعقدة، ويجيدون اللغة الإنجليزية، ويتبنون التقاليد الغربية في الملبس وطريقة الأكل وأسلوب الحياة والرقص والغناء والولع بأفلام الكارتون، ثم أصبحوا يستخدمون تعبيرات مثل “يالا باي”، ويرددون أغنيات مثل “كنت ترافولتا فجعلوني جيم كاري”!

والله أعلم!