مايكل هانيكه يتحدث عن تجربته السينمائية في فيلم “حب”

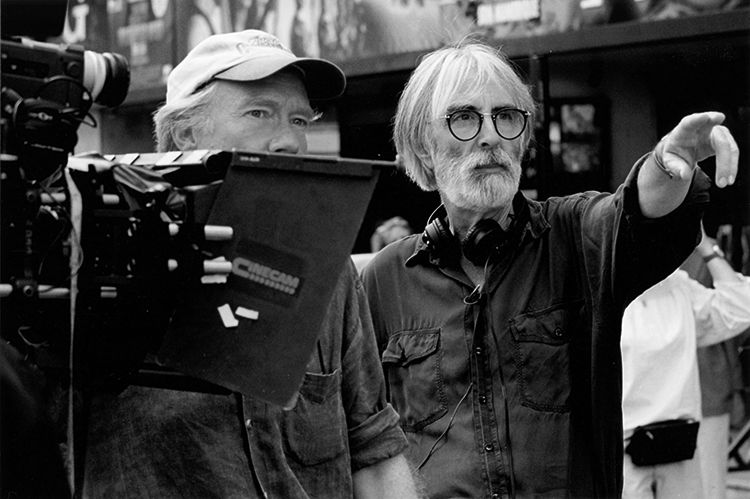

المخرج النمساوي مايكل هانيكه

المخرج النمساوي مايكل هانيكه

*اخترت “حب” عنواناً للفيلم لأنني لم أتوصل إلى عنوان أفضل منه. وضعت قائمة تضم عشرين عنواناً، غير إني لم أقتنع بأي واحد منها. وتصادف أن تناولت الغداء مع جان لوي (ترينتينان) وقرأت له القائمة، فقال لي: الفيلم يتحدث عن الحب، فلم لا تسميه ببساطة “حب”؟

في الحال اقتنعت باقتراحه. لو كنت أنوي تقديم قصة حب تقليدية، لما اخترت هذا العنوان على الإطلاق، لأنه سيكون جلياً أكثر مما ينبغي.

* إنك تقدّم مظهراً واحداً فقط من الحب. لكي تنغمس حقاً في كل مظهر أو وجه من وجوه الحب فإنك تحتاج إلى خمسين ألف رواية ومسرحية. إنني هنا أقدّم مظهراً واحداً من الحب، لكن أعتقد أنه مظهر هام. ما كنت لأجرؤ على اختيار “حب” عنواناً للفيلم لو كان يتعامل مع قصة حب تقليدية، لكن في هذا السياق أظن أن العنوان يمنح الفيلم نبرةً معينة، قوة معينة.

* الحب الحقيقي يتصل بالأفعال أكثر من المشاعر. الحب، بمعناه الحقيقي، ينبغي أن يكون عملياً. ما نفعله لمن نحب هو أكثر أهمية مما نشعره تجاهه.

* نقطة الإنطلاق للفيلم كان مروري بتجربةٍ ما في محيط أسرتي. أحد أفراد أسرتي كان مريضاً جداً، وكان يعاني ويحتضر. كنت على علاقة حميمية به، وأحببته بعمق شديد. لكنني لم أستطع أن أفعل له شيئاً. كنت أراقبه في عجز تام فيما هو يكابد لفترة طويلة ويعاني آلاماً شديدة. كانت بالنسبة لي تجربة صعبة، مزعجة، رهيبة، ومروعة. هذا ما حرّك مشاعري وحثني على كتابة السيناريو.

الفيلم ليس عن الشيخوخة بقدر ما هو يبحث في هذا السؤال الكوني الذي سوف نجابهه جميعاً يوماً ما، وفي مرحلة ما: “كيف أتعامل مع آلام شخص أحبه؟ كيف يمكنني التغلب على ما تسببه لي معاناة وعذابات من أحب في حين أنني أعجز عن القيام بأي شيء؟”

ما كان بوسعي أن أتعامل مع الفيلم بجعله يتحدث عن زوجين في منتصف العمر، ولديهما ابن في الخامسة من عمره، يحتضر نتيجة إصابته بسرطان أو مرض خطير. تلك ستكون حالة مأساوية، دراماتيكية مثيرة، لكنها حالة فردية، معزولة. بينما احتضار شخص متقدم في السن ليس حالة معزولة. هي مأساوية أيضاً لكنها عامة أكثر، تمسّ كل شخص. ولأنها تحدث ضمن ذلك السياق، فإنها تتيح للجمهور إمكانية أكبر للتطابق والتماهي.

أيضاً أردت أن أتجنب تحقيق فيلمي كدراما اجتماعية. هناك ما يكفي من أفلام تعالج هذه الثيمات كدراما اجتماعية، حيث البيئة والمحيط والمستشفيات وسيارات الإسعاف والأطباء. لم أكن مهتماً بتصوير ذلك، بل أردت تحقيق دراما وجودية.

* من السهل جداً استغلال الحالة الوجدانية عند الجمهور بعرض أشياء معينة، بالتركيز على المعاناة. ذلك قد يخرّب الفيلم ويفسده. من المهم أن تكون قادراً على التعامل مع الفيلم وأنت تحترم كرامة الشخصيات التي تعرضها.

الناس دائماً يناضلون من أجل المحافظة على كرامتهم، وكلما ازداد الوضع صعوبة، صارت المعركة أكبر. ذلك هو قدرنا كبشر، بصرف النظر عن أعمارنا. كل فرد يجد نفسه في مجابهة سؤال عن المدى الذي يكون فيه مهيئاً للتخلي عن قدرٍ من كرامته، أو إلى أي مدى يكافح ويقاوم.

الجيل الأقدم هو الذي يرحل دوماً، والذي يكون منبوذاً، فالعالم من حوله يتغيّر إلى درجة أنه لا يعود قادراً على التعامل معه. إن مجتمعاتنا مؤسسة بطريقة لا تسمح لغير الأصحاء والأثرياء بالإنتساب إليها. كل معاق وفقير معرّض للطرد من بيته وبيئته.. وهذا هو كابوس كل فرد.

بالنسبة لي، لا أستطيع أن أحقق فيلماً إلا عن الجيل الذي أشعر بتآلف معه.

* كما قلت، وراء هذا العمل تكمن قصة شخصية هي التي حركّتني وحرضتني على التعامل مع هذه الثيمة. لا علاقة لي، على المستوى الشخصي، بما تراه على الشاشة، لذلك كان من الضروري، بالنسبة لي، أن أقوم بالكثير من البحوث والتحضيرات، فذهبت إلى المستشفيات، وقضيت أوقاتاً في دور المسنين، وتحدثت مع الأطباء. أيضاً حضرت عدداً من جلسات العلاج النفسي للتغلب على فقدان النطق عند ضحايا الجلطة الدماغية، حيث يستعيدون قدرتهم على النطق. إيمانويل ريفا لم ترغب في القيام ببحوث في الشخصية وفي مرضها، بل طلبت مني أن أفعل ذلك بالنيابة عنها وأريها ما يتعين عليها أن تفعله. كانت تثق بي، وتعتمد على بحوثي. وقد شعرت أن من المهم أن نمتلك تلك الدقة والصحة في الفيلم.

* خصوصاً مع قصة حميمية كهذه، من الضروري تماماً المحافظة على مسافة بينك وبينها، وتظل تحليلياً، وإلا فإنك تنزلق سريعاً نحو العاطفية المفرطة والدراما المبتذلة، التي بالتأكيد سوف لن تنصف الموضوع. إنه موضوع جاد ومهم جداً، ولا ينبغي تعريضه لحالة من الوجدانية الرخيصة. كان من المهم جداً بالنسبة لي أن أتفادى كل أشكال العاطفية المفرطة، وأتفادى أي نوع من التصوير المشهدي المثير للمعاناة. هذا هو سبب إختياري البناء الشكلي المحكم، حيث هناك وحدة من الزمن والموقع والحبكة. وحدة التراجيديا الكلاسيكية. كل شيء يحدث في شقة الزوجين المسنيْن. مكان محدد، وإطار زمني محدود جداً. موضوع هام كهذا يحتاج إلى جمالية رزينة وجادة. كان عليّ أن أظل رصيناً مع الثيمة، أن أجد بالأحرى شكلاً صارماً.

* عندما تكون كهلاً أو عاجزاً بسبب الشيخوخة، فإن حياتك تكون مقيدة إلى، ومحصورة ضمن، الجدران الأربعة التي تعيش بينها. كلما طعن الأفراد في السن، وتناهبهم المرض، تقلّص عالمهم وتضاءل إلى حدود الجدران الأربعة التي يعيشون ضمنها. إنهم يوصدون الباب في وجه العالم: إنه التحدي الذي لا يستطيعون التغلب عليه.

لهذا السبب اخترت أن يدور الفيلم، في معظمه، في مكان واحد، داخل شقة. أما عن الأسباب الجمالية لهذا الإختيار، فقد خطر لي أنك عندما تتعامل مع موضوع جاد كهذا، فإنه يتعيّن عليك أن تجد مكاناً ملائماً كما لو على خشبة مسرح. لهذا السبب عدت إلى شكل من أشكال المسرح الكلاسيكي: حدث مبني على زمن حقيقي.. بدا لي هذا مناسباً للتحوّل الحاصل في طبيعة حياة الشخصيتين.

* لم يكن العمل سهلاً في موقع ثابت ومحدود. أن تكتب قصة لا تحتوي إلا على شخصيتين في حجرة واحدة هو أصعب من كتابة قصة تحتوي على عشرين شخصية مع ثلاثين موقعاً مختلفاً. هناك ثلاثون قصة ترويها على نحو متواز، بينما ليس لديك هنا سوى قصة واحدة وشخصين، ويتعيّن عليك أن تكون مبدعاً وخلاقاً أكثر لكي تنجح في تحقيق عملك. بالنسبة للممثلين، ذلك يعد تحدياً هائلاً.

* وأنا أكتب السيناريو، تبادرت إلى ذهني شقة والديّ في فيينا. الشقة في الفيلم مصممة بحيث تماثل كلياً شقة والديّ. إنها الشقة التي نشأت فيها. وأثناء الكتابة، وجدت العون في التعامل مع موقع مادي بدقة. من السهل هنا استخدام الجغرافيا التي تعرفها على نحو حميمي. لقد ساعدني ذلك في تخيّل حركات الشخصيات بين المطبخ وغرفة النوم، على سبيل المثال، وماذا سيفعلان أثناء الحركة. لقد أعدت بناء الشقة في الأستوديو الفرنسي، مستخدماً الأثاث الفرنسي حسب الذائقة الفرنسية.

الشقة تقول الكثير عن أسلوب حياة هذين الشخصين.

* أردت أن أستبعد أي نوع من التشويق الزائف. نهاية الفيلم هي النهاية الممكنة الوحيدة لقصة يتضح مسارها على نحو سريع. لكن ما كان يثير اهتمامي ليس الكيفية التي بها ينتهي الفيلم بل بالأحرى الأحداث التي تقود إلى تلك النهاية. ما كان يثير اهتمامي ليس الموت في ذاته، بل كيفية التغلّب على معاناة الشخص الذي تحبه.

النهاية معروضة بحيث يراها كل متفرج بطريقة مختلفة.. هكذا تحدث الأمور في الحياة الواقعية. الأشياء نادراً ما يمكن اختزالها إلى شيئ واحد أو شيئ آخر. هي دائماً تكون مجموعة مركّبة بفعل تركيبة من الأسباب والدوافع. لا يمكن اختزالها إلى ثيمة واحدة أو مبرر واحد. السلوك هو نتيجة لحزمة من الأوجه والدوافع المتناقضة. ذلك هو عمل الفن: أن يقدّم بطريقة تختلف عن طرائق العلم أو الصحافة التي تسعى لتحديد الأسباب الفردية.

صورت مشهد الحلم لأنني كنت بحاجة إلى إيجاد طريقة ما للتحرك بعيداً عن الواقعية الصارخة في الجزء الأول من الفيلم، لأن نهاية الفيلم ليست واقعية كلياً. فأنت لديك، على سبيل المثال، اللحظة التي يسمع فيها الزوج عزف زوجته على البيانو. لذا كان من الضروري جلب الجمهور إلى مستوى روحاني أكثر. وأخيراً، الفعل الأبسط وهو الحلم، الذي كان أصعب مشهد كتبته في الفيلم.

* لم أكن أحقق فيلماً يدافع عن حق الفرد في الإنتحار، كنت أحقق فيلماً عن كيفية تغلّب المرء على الحالات الناشئة من موت شخص عزيز وحبيب. هناك العديد من الأفلام التي مسّت قضايا وثيمات عرضية.. وهي ثيمات لم أهتم قط بالتعامل معها. ليس هكذا أباشر العمل في مشروع ما. نقطة البدء، بالنسبة لي، دوماً تنطلق من مشاعر معينة كنت قد اختبرتها أو شهدتها أو قرأت عنها، وتلك العاطفة تفضي بي إلى الرغبة في التحري عنها وسبرها. إن ذلك نقيض الطريقة التي يتبعها التلفزيون في التعامل مع الثيمات اليومية أو الأسبوعية. إنها ليست طريقتي.

* في ما يتعلق بالإضاءة، كنت أبحث عن الضوء الواقعي. هذا الفيلم يستغرق زمنياً عاماً واحداً تقريباً، ومن الصعب تجسيد ذلك على نحو غير مباشر. إنك ترى مرور الزمن على ملابس جان لوي، على الإضاءة، ما إذا كانت أدفأ أو أبرد. ذلك أمر يصعب إنجازه. كنا نصور في الأستوديو، بالتالي كان علينا أن نصوّر المنظر خارج النافذة بشكل منفصل ثم نضيفه رقمياً (بطريقة الديجيتال). وكان ذلك يتطلب الكثير من العمل في مرحلة ما بعد الإنتاج. غير أننا كنا نسعى إلى جعل ذلك واقعياً قدر الإمكان.

* كل متفرج حرّ في تأويل المشهد الذي يريد، اعتماداً على مدى أهليته وفق التربية الروحية. إني أحاول حقاً، في كل أفلامي، أن أتيح للمتفرج عدداً كبيراً من الإحتمالات لكي يستخدمها، ومعها يوظف مخيلته الخاصة. هناك الكثير من الوسائل المختلفة لفعل ذلك.

ليس من المفيد فرض معنى واحداً، معيناً، صارماً على العناصر التي تتناولها في فيلمك. لو أخبرت الجمهور بما ينبغي أن يفكروا فيه، عندئذ أكون قد سلبت منهم مخيلتهم وقدرتهم على اتخاذ قرار بشأن ما هو مهم بالنسبة لهم.

أفلامي تطرح أسئلة وجودية، والأمر راجع إلى كل متفرج ليقرر إن كان الدين أو المعتقد يوفر إجابات على تلك الأسئلة المطروحة. بوسع المتفرج أن يجد في بعض المشاهد عناصر دينية ويفسرها دينياً. أفلامي لا تسعى إلى تلقين المتفرج. كل متفرج حرّ في اختيار إجابته الخاصة، وطريقة فهمه للأسئلة. الإختلاف بين الدين والفن هو أن الفن لا يوفّر أجوبة، إنه يطرح الأسئلة فحسب.

* مثلما كتبت فيلم “المخفيّ” للممثل دانييل أوتيه Daniel Auteuil، كذلك كتبت هذا السيناريو وفي ذهني أن يمثل دور الزوج ترينتينان Trintignant. الشيء نفسه كان يحدث لي في الماضي مع ممثلين ألمان ونمساويين، لكن المشكلة تكمن دوماً في صعوبة إيجاد الدور المناسب للممثل.

إنها وسيلة فعالة في كتابة السيناريو عندما تعرف من سيؤدي الشخصية، لأنك عندئذ تكون قادراً على إضفاء سمات مادية ملموسة على الشخصية المتخيلة.. غير أن هذا لا يحدث دائماً.

أنا من المعجبين بجان لوي ترينتينان، كنت أحبه كممثل وأرغب في العمل معه. أشعر بأنه دائماً يحتفظ بسرّ ما، بأنه يكبح شيئاً ولا يريد أن يفشيه. كل الممثلين العظام لديهم هذه الخاصية. مارلون براندو. دانييل أوتيه. أردت ترينتينان لهذا الدور خصوصاً لأنه يحمل الكثير من الدفء. هو قادر على جعلك تفكر فوراً في الحب. ما كان بإمكاني تحقيق هذا الفيلم مع ممثل آخر. ولا أعرف ممثلاً آخر في ذلك العمر قادر أن يؤدي الدور.

التقيت به للمرة الأولى قبل كتابة السيناريو. كان قد شاهد فيلمي السابق “الشريط الأبيض” وأعجب به. أردت أن أعرف منه مدى استعداده ورغبته في العمل معي. بعد أن أخذت موافقته كتبت السيناريو، راسماً له شخصية الزوج. كان الشخص الوحيد القادر على تجسيد الشخصية. ولو لم يكن متاحاً، لما حققت الفيلم.

من الممتع مراقبته وهو يحفظ بعض حواره، ورؤية مدى عمقه. إضافة إلى ذلك، هو شخص في غاية الجاذبية، وأثناء التصوير أحبه الجميع.

*كنت أعرف الممثلة الرائعة إيمانويل ريفا منذ أن ظهرت في “هيروشيما حبي”، الفيلم الذي كان له تأثيراً مهماً علي. كل الشبان في ذلك الوقت وقعوا في غرام إيمانويل ريفا. كانت امرأة جميلة كما هي اليوم. لكن أخبارها انقطعت عني، ولم أتابع مسيرتها الفنية.

عندما جئنا لاختيار الممثلة التي تصلح لتأدية دور الزوجة، كانت ريفا مرشحة أساسية، وكنت منحازاً إليها منذ البداية. بعد أن أجرينا اختبار أداء معها، اتضح لنا أنها الأفضل، والمؤهلة أكثر لتأدية الدور.. ليس فقط لأنها ممثلة عظيمة، بل أيضاً لأنها مع جان لوي ترينتينان يشكلان ثنائياً رائعاً، ولا يسعك إلا أن تصدق بأنهما فعلاً عاشا معاً لفترة زمنية طويلة.

في هذا الفيلم كان يتعيّن عليها من جهة أن تكون مقنعة في شللها وعجزها، ومن جهة أخرى أن تظهر كإمرأة ذات هيبة وسمو واعتبار. ولا تنسى أنها في الرابعة والثمانين من العمر، مع ذلك بذلت جهداً كبيراً في تأدية الدور وأظهرت إرادة حديدية وإحساساً قوياً بالمسؤولية.

* العمل مع هذين الممثلين كان ممتعاً، وتجربة مثيرة. لم يكونا في أفضل حالاتهما صحياً وبدنياً، لكنهما كانا يعملان بانضباط شديد، وبثقة تامة.

قبل المباشرة في تصوير الفيلم التقينا ثلاثتنا مرتين أو ثلاث مرات في باريس، لتناول الغداء والتحدث عن الفيلم. وجان لوي زارني ذات ظهيرة في شقتي بباريس لمناقشة السيناريو. في الواقع، تحدثنا عن كل شيء ما عدا السيناريو.

كلاهما ممثلان محترفان ولهما تجربة غنية في مجالهما، بالتالي هما يعرفان كيف يقرآن السيناريو وكيف يحضّران للدور. وأنا لا أجري بروفات مع الممثلين المحترفين.. البروفات نافعة مع الصغار وغير المحترفين. عندما أعمل مع الممثلين، الجيدين خصوصاً، ببساطة أطلب منهم التواجد في الموقع. إنهم يقرأون السيناريو، نتفحصه وندرسه بدقة، ونرسم الحركات. ثم نبدأ التصوير، وأفحص النتائج، إذا وجدت خللآً ما، فإننا نحاول شيئاً آخر، ونستمر في التصوير حتى نحصل على ما نحتاجه. لكن ليس لدي أي وصفة خاصة، وليس هناك أي سرّ، في هذا الشأن.

كمخرج، أظن أن من المهم منح ممثليك الإحساس بأنهم محميين، الإحساس بالثقة بالنفس، الإحساس بأنهم لو ارتكبوا الأخطاء فسوف تعرف كمخرج كيف تساعدهم. إذا كنت قادراً على توصيل هذا فسوف تحصل من الممثلين على أداء رائع. يتعيّن عليك أن تكتب للممثلين مشاهد تمنحهم الفرصة لإبراز ما هم قادرون عليه.

* اشتغلت مع الممثلة إيزابيل أوبير Isabelle Huppert من قبل، وبيننا علاقة عمل عظيمة. كم سأكون غبياً لو غيّرت ذلك واستخدمت ممثلين آخرين لم يسبق لي العمل معهم. لقد طلبت منها أن تؤدي دوراً صغيراً نسبياً، وهي التي اعتادت على تأدية الأدوار الرئيسية وافقت على الفور وبلا تردد كخدمة شخصية.

* الممثلون يمنحونك هدايا غير متوقعة. عادةً، عندما تصور فيلماً، المفاجآت تكون سلبية. إنك لا تحصل على ما تريده وما ترجوه. المفاجآت الطيبة الوحيدة هي تلك التي يقدمها الممثلون عندما يوفرون لك الهدايا في شكل أداء رائع أفضل مما كنت تتصوره. وهذا شيء لا يحدث كل يوم في الموقع، لكن إذا حدث مرتين في غضون صنع الفيلم فيمكنك أن تعتبر نفسك محظوظاً جداً. في هذا الفيلم، حصلت على الكثير من الهدايا العظيمة.

* لا ألجأ أبداً إلى الإرتجال. ما تراه على الشاشة هو بالضبط المكتوب في النص.

* عندما أحقق فيلماً لا أقلق أبداً بشأن ما إذا كانت الثيمة جديدة أو إنها نفّذت من قبل في السينما. ما يدفعني إلى تحقيق فيلم ما هو وجود ثيمة تثير اهتمامي، أو تجربة شيء مرّ في حياتي الخاصة والذي يجعلني أواجه شيئاً أريد أن أتعامل معه. إنها الثيمة التي تثير اهتمامي وتحرّك رغبتي في سبرها والتحرّي عنها.

* عندما بلغت الخامسة عشرة تمنيت أن أصير ممثلاً مثل أمي. قبلها بسنة أردت أن أكون عازف بيانو، وقبلها بسنة أردت أن أصبح قسيساً. لم يقبلوني في الأكاديمية كممثل، لذا اتجهت إلى دراسة الفلسفة، ومارست كتابة العديد من القصص القصيرة والقليل من النقد السينمائي. لكنني كنت طالباً سيئاً لأنني كنت أرتاد صالات السينما ثلاث مرات في اليوم. بعدئذ عملت في التلفزيون كمحرر للقصص ثم كمخرج لأفلام تلفزيونية. في تلك الفترة عملت في المسرح لعشرين سنة. عندما بلغت السادسة والأربعين، قررت أن أحقق فيلمي الأول الطويل.

أعتقد أن أغلب الأشياء، في حياة المرء، يقرّرها الحظ والصدفة.

* في مرحلة الشباب، كان حلمي أن أصبح موسيقياً. لو كان الأمر بيدي، لو كنت موهوباً في هذا المجال، لوددت أن أكون موسيقياً وليس مخرجاً. كنت أحب أن أصير مؤلفاً موسيقياً أو قائداً لفرقة موسيقية. زوج أمي كان موسيقياً وقائداً للأوركسترا، وقد لاحظ ضعف موهبتي كعازف بيانو. ملاحظته جعلتني أستبعد فكرة أن أصير موسيقياً. مع ذلك، لم أفقد عشقي للموسيقى، ودائماً أستمتع بتوظيف الموسيقى في أفلامي، إن كان ذلك ممكناً، وعندما يكون هناك داعٍ لتوظيفها. لكنني لا أستخدم الموسيقى بالطريقة التي تستخدم عادةً في السينما السائدة حيث يتم اللجوء إليها لتغطية خطايا المخرج ونقاط ضعفه. أحب الموسيقى كثيراً إلى الحد الذي يمنعني من استخدامها لتلك الأسباب.

* أصعب جزء في مهنتك كمخرج سينمائي، والأكثر مشقة، هو على الأرجح محاولتك التحكم في أعصابك وعدم الشعور بالتوتر والعصبية عند استيقاظك من النوم صباحاً. الشيء الصعب هو أن تكون جاهزاً ومستعداً قبل التصوير، هذا يشبه موقف الممثل قبل لحظات من دخوله خشبة المسرح، فالممثل عادةً يكون في غاية التوتر أثناء انتظاره في الكواليس، وما إن يدخل حتى يتكثّف تركيزه كلياً على الأداء. إنه ذلك الضغط المستمر الذي تشعره يومياً، والخوف من أنك سوف لن تكون قادراً على إنجاز العمل بنجاح وبلوغ ما تبحث عنه. لكن بخلاف ما يحدث في المسرح، حيث يمكنك، إن أخفقت في شيء، أن تعود في اليوم التالي وتحاول من جديد. في العمل السينمائي لا يتوفر لك هذا الترف. إنك تصور مشهداً، وإذا اتضح في ما بعد أنه لا يتوافق مع ما كنت تريده، فإنك تضطر إلى تجاوز ذلك، لأنه يتعيّن عليك أن تصور مشهداً مختلفاً في اليوم التالي. هذا أحد العوائق في عملية صنع الأفلام قياساً إلى المسرح والأوبرا.

هناك قصة عظيمة عن إنجمار بيرجمان. عندما يصور فيلماً يشترط وجود مرحاض قريب من الموقع لأنه يكون في حالة عصبية ومتوترة إلى حد أنه يحتاج إلى الذهاب إلى المرحاض مراراً. لا أعرف مدى صحة هذه القصة، لكنني لا أستبعد حدوثه.

* أعتقد أن الأذن أكثر حساسية من العين. أحياناً عندما أنظر إلى مشهد ما، فإن آلاف التفاصيل تصرف انتباهي وتحيّرني. لكن حين لا أنظر، فإنني أسمع في الحال إن كان ثمة خطأ في الصوت، أو إذا قال أحد شيئاً لا يبدو مناسباً. خلال اشتغالي في المسرح كمخرج طوال سنوات عديدة، كنت في إدارتي للممثلين أثناء البروفات، في بعض الأحيان، أنكس رأسي وأحدّق في الأرض، ومن خلال الإصغاء بهذه الطريقة أستطيع أن أبدي ملاحظاتي بشأن الأداء بشكل أفضل.

* أظن أن من المهم للمخرج السينمائي أن لا يتأثر بالآخرين، وأن يجد لغته الخاصة. كفنان، توازنك الفني هو جوهرياً النتيجة لكل الأفلام التي شاهدتها، وكل الكتب التي قرأتها. ويتعيّن عليك فحسب أن تحاول فعل ما ينبغي عليك أن تفعله بدلاً من أن تتساءل طوال الوقت عما سيفعله المخرج الفلاني بهذا المشهد لو كان مكانك.

*إذا شرحت أحداث الفيلم بنفسي، وقدمت لهم تأويلي الخاص، فإن هذا سوف يقلل آلياً من قدرة المتفرجين على إيجاد إجاباتهم الخاصة بهم. أفلامي هي قرابين، أقدمها داعياً المتفرج أن يتعامل معها، يفكر فيها، يتأملها، وأن يجد أخيراً إجابته الخاصة. أيضاً أعتقد أن المبدع لا يعرف دوماً بالضرورة ما يقصده وما المعنى الكامن وراء عمله. شخصياً، تدهشني الأطروحات والكتب التي أقرأها عني وكلها تزعم إنها تكشف ما أردت أن أعبّر عنه في أفلامي.

أنا أعتقد بقوة أنه سيكون من غير المثمر، بالنسبة للجمهور، إذا بادرت بالإجابة على الأسئلة التي أطرحها في أفلامي، عندئذ لن يتعين على أحد أن يفكر في الأسئلة.

أحاول أن أبني كل أفلامي بطريقة تجعل كل متفرج يبني فيلمه الخاص. ليس هناك أكثر إملالاً من فيلم يجيب فوراً على كل سؤال يطرحه، الفيلم الذي تنساه مباشرة بعد مغادرتك صالة السينما.

*لا أظن إني متشائم أو كنت يوماً إنساناً متشائماً. لو كنت كذلك لما حققت غير الأفلام الترفيهية، لأنني عندئذ سوف أسلّم بأن الناس لا يهتمون، وليسوا أذكياء بما يكفي لأن يرغبوا في التعامل مع الأسئلة التي أطرحها في أفلامي. بهذا المعني، أظن أن كل فنان هو متفائل بالضرورة، وإلا لما شعر بدافع لأن يطرح الأسئلة ولأن يتواصل مع جمهوره. المتشائم سوف يقول ببساطة: لا جدوى من أي شيئ، لذا لن أفعل شيئاً.

*كمخرج، أنت تستمتع باللهو بعناصرك، بتلك الإحالات والتكرارات والتلميحات والإشارات الضمنية.

كمتفرج وقارئ، أميل إلى الأفلام والروايات التي تفضي بي إلى تأمل ما شاهدته وقرأته. أظن أن عليك أن تحقق أفلاماً بطريقة تجعل المتفرج يكتشف شيئاً جديداً فيها كلما تكررت مشاهدته للفيلم، وإلا فإنه يموت. أنا شاهدت فيلم تاركوفسكي “المرآة” 25 مرةً على الأقل، وفي كل مرّة أكتشف شيئاً جديداً.

* إذا أنت مخرج سينمائي يحقق اليوم أفلاماً تتعامل مع واقعنا المعاصر، فعندئذٍ يتوقعون منك، على نحو آلي، أن تتحدث بجدية عن المجتمع الذي تعيش فيه. وأنت، بطريقة آلية، سوف تمس مواضع فجة لا تستطيع أن تعالجها أو تعدّلها. وأنت لا تستطيع أن تتجنب ذلك. القصد هنا أنك لا تسعى إلى استغلال ذلك بل تتشبث بما يثير اهتمامك، رؤيتك.

* في الكثير من أفلامي تحدثت عن دور الميديا في مجتمعنا، ليس فقط لأنها تبدو مهمة نظرياً بل بالأحرى لأنني جزء من المنظر الطبيعي الذي تشتمله الميديا: إنها تمسّني، وجزء منها يثير غضبي، ولهذا السبب أرغب في التعامل معها. الأفلام النظرية هي مضجرة جداً، والأفلام ذات النوايا الطيبة هي حتى أكثر إملالاً.

* السبب في أن الكثير من أفلامي فرنسية، لغةً وبيئةً، أنني درست اللغة الفرنسية في المدرسة. آنذاك كانت فرنسا تمثّل الفتنة والجاذبية لجيل من المثقفين الشبان، كانت موضع رغباتنا. آنذاك كان عصر الوجودية والموجة الجديدة. الآن، كل شخص يوجّه بصره نحو أمريكا.

في الواقع، عملي في فرنسا كان ثمرة تعاون تصادفي. الممثلة جولييت بينوش شاهدت أفلامي النمساوية فاتصلت بي راغبة في التعاون في ما بيننا، مقترحة العمل معاً في فيلم، وكان “شفرة مجهولة” Code Unknownأول مشروع لنا، وكان بداية تعاون ناجح ومثمر.

أستطيع الكتابة باللغة الألمانية فقط. ومنذ أن بدأت في تحقيق الأفلام في فرنسا، عملت مع مترجم واحد. هو يكتب النسخة الأولى من الترجمة، ونقوم معاً بتنقيحها. لغتي الفرنسية ليست جيدة بما يكفي للحكم على الحوار.

* الحصول على الجوائز الفنية أمر مبهج. ومن يتظاهر بأنه لا يستمتع بالفوز لابد أنه يمزح. بالنسبة لي، الشيء الأكثر أهمية لإحراز الجوائز هو أنها تمنحك المزيد من الفرص، وتسهّل لك تحقيق فيلمك التالي.

* لا أعرف حقاً لم أصنع أفلاماً.. ربما لأنني لا أحسن فعل شيء آخر.

المصدر:

أقوال المخرج مترجمة من مقابلات متعددة أجريت معه بين عاميّ 2012 و2013