في حب زكي رستم

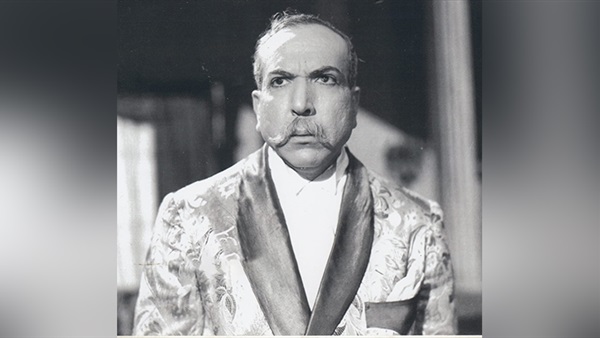

الممثل العملاق زكي رستم

الممثل العملاق زكي رستم

يسر موقع” عين على السينما” أن ينشر سلسلة من الفصول من كتاب “في حب زكي رستم” أهداها للموقع الكاتب والناقد الكبير الأستاذ مصطفى بيومي، نبدأها بهذا المدخل إلى عالم الممثل العملاق الذي ترك بصمة لا تمحى على تاريخ السينما المصرية.

الجد باشا، والأب بك، أما الحفيد الابن زكي رستم فهو فوق الألقاب ولا حاجة له لأي منها. ما أكثر أبناء العائلات الثرية العريقة الذين يحترفون التمثيل، ومنهم يوسف وهبي وسليمان نجيب على سبيل المثال، لكن زكي رستم ليس ممن يسهل القول إنه محب للفن يهب له العمر كله إلا السنوات الأخيرة من حياته. المسألة عنده تتجاوز الحب الشائع صانع التضحية والتمرد، وتحتاج حالته الفريدة مفردة من تلك التي تزدحم بها قواميس وقصائد التصوف، ولعل أكثرها صدقا ودقة: الحلول والاتحاد.

الحب محطة تليق بالعاديين من البشر والمبدعين، وأمثال زكي لا يعرفون إلا الذوبان الكامل الذي يصعد بهم إلى ذروة التحقق. ما الاحتياج إذن إلى الزوجة والأبناء؟، وأي جدوى تُرجى من الثراء أو الألقاب؟

لا شيء يستفزني ويثير غضبي، عند الحديث عن الممثل العملاق، مثل مقولة “رائد مدرسة الاندماج”، ذلك أنني أضيق حد الاختناق بالإسراف الفج في استخدام كلمة “رائد” هذه، ولا أشعر بالارتياح لما يوحي به مفهوم “الاندماج” عند كثير من سامعيه وقارئيه، كأنه يشير إلى نوع من الصناعة والادعاء، أو براعة رخيصة في التقمص الإرادي المحسوب.

لا أظن زكي رستم في حاجة إلى المبالغة الماسخة في توصيف عبقرية أدائه، ولا أجد صفة تليق به وتوفيه حقه إلا “الممثل”. لو أنني التقيت به وحاورته، وهو الزاهد إلى درجة التطرف في الحوارات واللقاءات الصحفية، سأدرك بلا عناء أن التمثيل عنده هو الحياة البديلة المشبعة، وأن تنوع وتعدد الأدوار تعبير عن شهوة عارمة، كأنها الفيضان، مثل أولئك الذين يحبون كل النساء، البيضاء والسمراء والبدينة والنحيلة والطويلة والقصيرة، أو الذين يعشقون شتى صنوف الطعام. التمثيل عنده ليس عملا احترافيا أو هواية محببة، لكنه الحياة.

* *

في رحلته الطويلة مع السينما، التي تمتد بين عامي 1930 و1967، يقدم زكي رستم ما يقارب الستين فيلما، تبدأ مع السينما الصامتة في فيلمي “زينب”، 1930، و”الضحايا”، 1932، وتتضمن المشاركة في بدايات السينما الناطقة، حيث “كفري عن خطيئتك”، 1933، “الوردة البيضاء”، 1933، “الاتهام”، 1934، “ليلى بنت الصحراء”، 1937.

“الوردة البيضاء” هو الفيلم الوحيد المتاح للمشاهدة من أعمال المرحلة المبكرة، وفيه يقدم زكي شخصية شفيق بك، الشاب الأرستقراطي الذي تصر شقيقته فاطمة هانم، دولت أبيض، على زواجه من ابنة زوجها إسماعيل بك، سليمان نجيب، طمعا في الاستحواذ على ثروته.

الفيلم رائد في ساحة السينما الغنائية التي تحظى بالإقبال الجماهيري الواسع، حبا في الغناء والطرب دون السينما، والبناء كله يتم توظيفه لخدمة محمد عبد الوهاب وأغانيه، ومن ثم يحتل الصدارة مطربا دون نظر إلى إمكاناته التمثيلية المتواضعة، وهو ما ينطبق على بطلة الفيلم سميرة خلوصي.

زكي رستم وسليمان نجيب ومحمد عبد القدوس، المحترفون الذين لا يتلعثمون ولا يرتبكون، هم العناصر التمثيلية المتماسكة في فيلم تنعقد البطولة فيه للغناء في المقام الأول، وليس من الإنصاف في شيء أن يتم تقييم الأداء التمثيلي لهؤلاء بمعزل عن الظروف الموضوعية المحيطة بخصوصية الفيلم والهدف من إنتاجه.

مع “العزيمة”، 1939، للمخرج كمال سليم، تبدأ مرحلة النضج والتفرد في مشوار زكي رستم، وتُتاح له فرصة الكشف عن موهبته وقدرته الإبداعية، لكن عددا غير قليل من أفلام الأربعينيات وأوائل الخمسينيات مفقودة لا تتيسر مشاهدتها، والأفلام التي نعنيها هي:

– “زليخة تحب عاشور”، 1940

– “إلى الأبد”، 1941

– “الشريد”، 1942

– “المتهمة”، 1942

– “ليلى البدوية”، 1944

– “الحياة كفاح”، 1945

– “ضحايا المدنية”، 1946

– “عواصف”، 1946

– “هدمت بيتي”، 1946

– “الهانم”، 1947

– “الأب”، 1947

في إطار ما سبق، تعتمد الدراسة على قراءة وتحليل الشخصيات التي يقدمها زكي رستم في ثمانية وثلاثين فيلما هي بترتيب عرضها:

– “العزيمة”، 1939

– “الصبر طيب”، 1945

– “السوق السوداء”، 1945

– “هذا جناه أبي”، 1945

– “قصة غرام”، 1945

– “النائب العام”، 1946

– “عدو المرأة”، 1946

– “خاتم سليمان”، 1947

– “معلهش يا زهر”، 1950

– “ياسمين”، 1950

– “أنا الماضي”، 1951

– “أولادي”، 1951

– “مسمار جحا”، 1952

– النمر”، 1952

– “بائعة الخبز”، 1953

– “بنت الأكابر”، 1953

– “قلبي على ولدي”، 1953

– “عائشة”، 1953

– “حكم قراقوش”، 1953

– “صراع في الوادي”، 1954

– “موعد مع إبليس”، 1955

– “حب ودموع”، 1955

– “أين عمري”، 1956

– “رصيف نمرة 5″، 1956

– “الفتوة”، 1957

– “لن أبكي أبدا”، 1957

– “امرأة في الطريق”، 1958

– “الهاربة”، 1958

– “لحن السعادة”، 1960

– “ملاك وشيطان”، 1960

– “نهر الحب”، 1960

– “الخرساء”، 1961

– “أعز الحبايب”، 1961

– “أنا وبناتي”، 1961

– “يوم بلا غد”، 1962

– “بقايا عذراء، 1962

– “الحرام”، 1965

– “أجازة صيف”، 1967

السؤال الأساس الذي تطرحه الدراسة، وتتصدى للإجابة عنه: هل يمكن استنباط شهادة فنية وموضوعية عن واقع الحياة المصرية وتطور السينما فيها عبر أكثر من ربع قرن، منذ نهاية الثلاثينيات إلى منتصف الستينيات في القرن العشرين، عبر قراءة وتحليل الشخصيات التي يقدمها زكي رستم، بكل ما فيها من تنوع واختلاف؟. صحيح أن الممثل، مهما تعلو مكانته، ليس العنصر الوحيد أو الأهم في مكونات النص السينمائي، فهو تابع بالضرورة لرؤية المخرج والأفكار التي يتضمنها السيناريو والحوار، فضلا عن التأثير الكبير للتصوير والمونتاج والإضاءة والصوت والمكياج، لكن قامة في حجم العملاق زكي رستم يقدم نموذجا مضيئا لسينما الممثل، ذلك أنه صاحب أسلوب يفرض نفسه، وله من الحضور الطاغي ما يصنع حالة فريدة تُنسب إليه.

إنه يقدم الشر ذا الخصوصية المصرية التي تنتجها تفاعلات اجتماعية واقتصادية وسياسية وثقافية تختلف عن بلدان أخري، وتتعدد وجوه الباشا التي يجسدها فيرد بأدائه غير النمطي على محاولات تسييد صورة أحادية سلبية يتم السعي إلى ترسيخها بعد ثورة 23 يوليو 1952، التي ترفع راية العداء لكل مفردات العهد البائد، أما براعته في التعبير عن عالم الطبقة الوسطى في صعودها وهبوطها فإنها تجربة ثرية تتجاوز المعطى السينمائي إلى الاشتباك الواعي فائق الحساسية مع هموم وتحولات الحياة اليومية، وتبقى أدواره غير التقليدية التي يحلق فيها خارج السرب علامة على التفاعل مع أزمات الوجود الإنساني العابرة للزمان والمكان.

يعمل زكي رستم مع الأغلب الأعم من مخرجي السينما المصرية الذين يعاصرهم، وهم وفق الترتيب الألفبائي لأسمائهم: إبراهيم عمارة، أحمد جلال، أحمد ضياء الدين، أحمد كامل مرسي، أنور وجدي، بهيجة حافظ، جمال مدكور، حسام الدين مصطفى، حسن الإمام، حسن رمزي، حسين حلمي المهندس، حسين فوزي، حلمي رفلة، سعد عرفة، صلاح أبو سيف، عبد الفتاح حسن، عز الدين ذو الفقار، عزيزة أمير، عمر جميعي، فطين عبد الوهاب، كامل التلمساني، كمال سليم، كمال الشيخ، ماريو فولبي، محمد عبد الجواد، محمد كريم، نيازي مصطفى، هنري بركات، يوسف شاهين، يوسف معلوف.

ينتمي هؤلاء المخرجين إلى مدارس فنية مختلفة، واتجاهات سياسية وفكرية متعارضة، لكن ثوابت الأداء عند زكي رستم تبقى راسخة مستقرة، ما يؤكد أنه صاحب أسلوب متفرد عابر للمؤثرات الخارجية إلا في حدودها الدنيا. تتمثل أدواته التعبيرية الأهم في الوجه الذي يتحكم في انفعالاته للتعبير عن موقف الشخصية كما ينبغي أن يكون، والصوت متعدد الطبقات والدرجات والأحاسيس، والعينين العميقتين النافذتين القادرتين على تحويل الصمت إلى كلمات دالة، أما لغة الجسد فإنها تعينه على المعايشة الصادقة متناغمة بلا نشاز مع ما يعتمل في الأعماق من أحاسيس. إنه يذوب في الشخصية ويمسك بمفاتيح فهمها، فالأمر عنده ليس عشوائيا ارتجاليا، بل هو أسلوب ومنهج.

على ضوء ما سبق، تقع الدراسة في خمسة فصول:

– الفصل الأول: روعة الشر

– الفصل الثاني: وجوه الباشا

– الفصل الثالث: الطبقة الوسطى

– الفصل الرابع: خارج السرب

– الفصل الخامس: إسدال الستار

يستمر الممثل المتمكن خارق الموهبة في توهجه وعطائه الثري حتى يدركه التعب وتعتل الصحة، ولا مهرب عندئذ من إسدال الستار. ما أقسى السنوات الأخيرة في حياته، حيث الاعتزال الاضطراري جراء علة تتفاقم وتذهب بسمعه. يعيش وحيدا محروما من الحب الوحيد الذي لا يعرف غيره، بل من الحياة نفسها. لا شيء يؤنس وحدته الطويلة إلا القراءة واستعادة الذكريات، القريب منها والبعيد. لا أصدقاء له، ولا زوجة أو أبناء. ما الذي كان يفكر فيه عند اقتراب أشباح الأزمة القلبية التي تودي بحياته؟ ما السر في الجنازة الهزيلة التي لا تليق بمكانته الرفيعة، كأنه من آحاد وعوام المغمورين من الناس؟

“في حب زكي رستم” هو العنوان الأقرب إلى الدقة في الكشف عن منهج الكتاب، فالقليل النادر عن حياته، التي تمتد بين عامي 1903 و 1972، لا يعطي الفرصة للتأريخ والتوقف أمام سيرته الذاتية، والبطولة للسيرة السينمائية صانعة موضعه الفريد في تاريخ فن التمثيل السينمائي المصري.

غاية المأمول أن تفلح الصفحات التالية في ترجمة مشاعر الحب التي تكنها أجيال من متابعي السينما المصرية للفنان القدير، وكل نجاح يتحقق في اجتهاد الكاتب مردود إلى عبقرية الممثل الفذ وثراء إبداعه، أما التقصير فإنه مسئولية الباحث الذي يعي منذ البدء أن حبه لزكي رستم يفوق قدرته في التعبير عن هذا الحب.