فيلم “قصر الدهشة” أقنعة الثورة الخفية

يعالج فيلم “قصر الدهشة” للمخرج التونسي مختار العجيمي قضية حساسة في المجتمعات العربية التي عاشت مخاضات الثورة وما بعدها من خلال تسليط الضوء على نزلاء إحدى مراكز الرعاية الاجتماعية بتونس كما يظهر من اليافطة المكتوبة على مدخله، والذي يضم نماذج بشرية من المعوقين والمعتوهين من ذوي الطباع الغريبة مما يدل على أن الأمر مجرد تمويه على مستشفى الأمراض العقلية أو مستودع للمجانين الذين تم استقدامهم إليه نتيجة ظروف اجتماعية وسياسية وفكرية معينة، ففيه يقبع النقابي والصحافي والمعلمة والشابة الجميلة، واليساري والمتدين. ترى من المسؤول عن وصولهم إلى ذلك الحال؟ أليسوا صنيعة مجتمعهم؟ ألا يشكل هؤلاء حالة من الوعي المتقدم مقارنة مع عامة الناس الآخرين؟

ويستشف من عنوان الفيلم عكس ما يروج في الاستعمال التونسي، فالقصر لم يعد مدهشا، بل موحشا، عجيبا، مخيفا، رهيبا، يقاسي فيه النزلاء مختلف أنواع الإهانة والاستغلال، وهو مكان للفساد والإدهاش المضاعف بفعل ما يجري خلف أسواره؛ إذ يتحول مديره إلى معذب ومخبر وإنسان فاسد يستغل المؤسسة أشد الاستغلال إلى أن صار له ملف أسود، وهو ما يرفع دلالة الملف الأسود إلى مستوى أعلى، فلكل ثورة ملفها الأسود، وفي كل مجتمع طابوهات وأسرار لا يتم التطرق إليها، وهناك صراع على إتلافها أو استغلالها من قبل الممسكين بأطراف اللعبة السياسية في البلد.

تجسد مؤسسة الرعاية الاجتماعية أو النفسية التي تحتضن أحداث الفيلم حالة البلد خلال مخاضات الثورة وما بعدها، فقد لجأ المخرج إلى توظيف بعض لقطات الاحتجاج الشهيرة التي تداولتها وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي من باب غض الطرف عن الشاشات الرسمية وتعويضها بشاشات أخرى بديلة. وتشكل المؤسسة نموذجا تمثيليا للحالة التونسية وما يشابهها من الحالات العربية التي تعرف توترات سياسية وعسكرية حادة؛ إذ هي حالة يختلط فيها الجنون والتعقل، والحِلْم والعَتَه، والفتنة والحكمة، والرزانة والتهور، إنها حالة من الفصام الذي لا يفسره إلا تحمل سنوات عديدة مليء بالمجانين المندسين بين العقلاء، والمتسترين خلف حجاب العقل مما يجعل الفيصل بين البَلَه والعقل شَفِيفًا إن لم نقل غَبِشًا ومضببا. فمن منا يستطيع أن يضفي على ما يقع في محيطنا، اليوم، من المظاهر السلبية والشاذة طابع العقلانية والإنسانية؟

إنها حالة مشوبة بخليط مركب من الأمراض النفسية والعقلية كالهيستريا والصرع وأنواع الفوبيات التي يستضمرها الناس بطريقة واعية أو غير واعية، وتلك حالة القَيِّمِين على المؤسسة العمومية التي يتناولها فيلم “قصر الدهشة” الذين يمارسون شذوذهم المغلف بالواجب الإداري أو العلاج أو الرعاية بطريقة مرضية على القاطنين بدار الرعاية.

تنبني المعالجة السينمائية للفيلم على اختيار ديكور مغلق للدلالة على انسداد المؤسسات الاجتماعية والإدارية والسياسية على نفسها بدءا من مؤسسة الدولة ذاتها إلى الأسرة ككيان نووي لكل المؤسسات الأخرى. فإدارة المؤسسة في الفيلم ينخرها الفساد الإداري، وتتفشى السرقة بين موظفيها، وتغيب المسؤولية عنهم، وينعدم الضمير لديهم، وكأنهم مجرد أجساد منساقة خلف نزواتها، مستسلمة للمنظومة التي تسير في فلكها، منقادة لهواجسها الذاتية التي حَوَّلَتْهَا إلى كائنات هجينة تتقلب مع كل الإيديولوجيات، وتعصف بها كل الرياح. فالمبادئ مجرد قناع يلبسه الشخص للحفاظ على مصالحه؛ إذ لا ضير من التحول الإيديولوجي المتناقض مع القناعات، والانتقال من النقيض إلى أقصاه للبقاء في قمة الهرم. لقد عبر الفيلم عن تلك الحالة بما قام به مدير مركز الإيواء “حازم” الذي برع في أدائه الممثل المتألق هشام رستم حين ظهر بمظهر المتدين للإشارة إلى بروز فئة المتحولين إيديولوجيا إبان اكتساح الإسلاميين للثورة أو اغتصابهم لها على حد تعبير منتقديهم من قياديي اليسار.

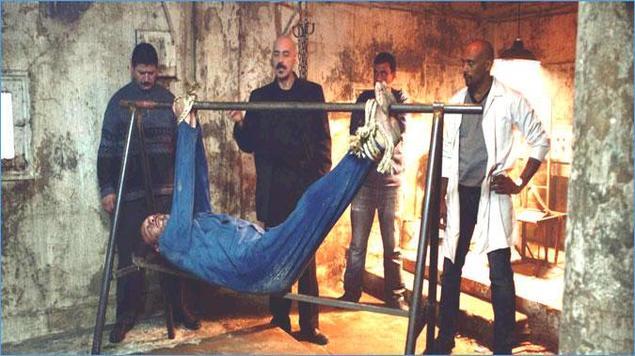

يختار المخرج أن يكون مقر المؤسسة على حالة متدنية من الإهمال على مستوى المرافق العامة التي يُسْتَثْنَى منها مكتب المدير، فتجهيزاتها هشة، وبعض مرافقها مهملة، وسردابها معتم مهجور تنخره الرطوبة كما أنه بمثابة القبو الذي تجري فيه فضاعات التعذيب والاغتصاب والتآمر مما يطرح مشكلة استقلالية تلك المؤسسات ذات الطابع الاجتماعي والاستشفائي عن المؤسسات البوليسية والاستخباراتية والقمعية، ففيها يُزَجُّ بالمعارضين من مختلف الأطياف السياسية والنقابية تحت يافطة الحمق، بل إنها معتقلات غير معلنة، ومراكز سرية لزرع الإدمان على بعض “الأدوية” قصد ترويض أجسادهم عليها.

يستعين المخرج بخدمات بعض الوجوه ذات الملامح الخاصة لإضفاء الطابع الكاريكاتوري الموسوم بنوع من السخرية السوداء على أحداث الفيلم إلا أنه سقط في رؤية ذات بعد أحادي تجعل المرض والاعتقال مقصورا على فئات اجتماعية وأشخاص كادحين كانوا يحترفون مهنا تجعلهم ينتمون إلى الطبقة الوسطى أو الدنيا. لقد استطاع أن يسبغ المصداقية على ما يريد إيصاله من خلال ممثلين مختارين بشكل يلائم الحالات الفيلمية التي عرضها الفيلم فكانت الملابس مناسبة للشخصيات، والماكياج متناسقا مع السحنات، والإنارة عاكسة لحالات تلك العينة التي يطالها الذبول والشحوب، وتعيش ضربا من المعاناة الداخلية التي لم تستطيع “الرعاية” وقفها أو الحد منها.

تهمين الألوان الغامقة على ديكورات الفيلم، الداخلية منها والخارجية، والتي كانت الإضاءة خادمة لطابعها الدرامي المنسجم مع اختيار صورة سينمائية ذات حرارة باهتة في عموميتها سيما وأن الأفق يسير نحو الظلمة كما تبشر أحداثه باستشراء العنف العشوائي كحادثة إطلاق النار على نزلاء المركز بعد محاولتهم الهروب أثناء فوضى الثورة ومداهمة عصابات اللصوص للمرافق العمومية. لقد برع الفيلم بشكل متفرد في التأريخ بشكل مختلف لدراما الثورة في تونس، جاعلا من السينما فنا قادرا على الغوص في الذات الثائرة، كاشفا عن مشاكلها الظاهرة والباطنة، فالكاميرا ليست مجرد آلة للتأريخ، وإنما هي أداة كاشفة للأعطاب الإنسانية، جاهرة بانتصاراتها وشاهرة لإحباطاتها، فكل حراك اجتماعي وليد بيئته رغم ما يمكن أن يستمده من التجارب الإنسانية السابقة عنه.