غالب شعث: فارس من زمن الأحلام المجهضة

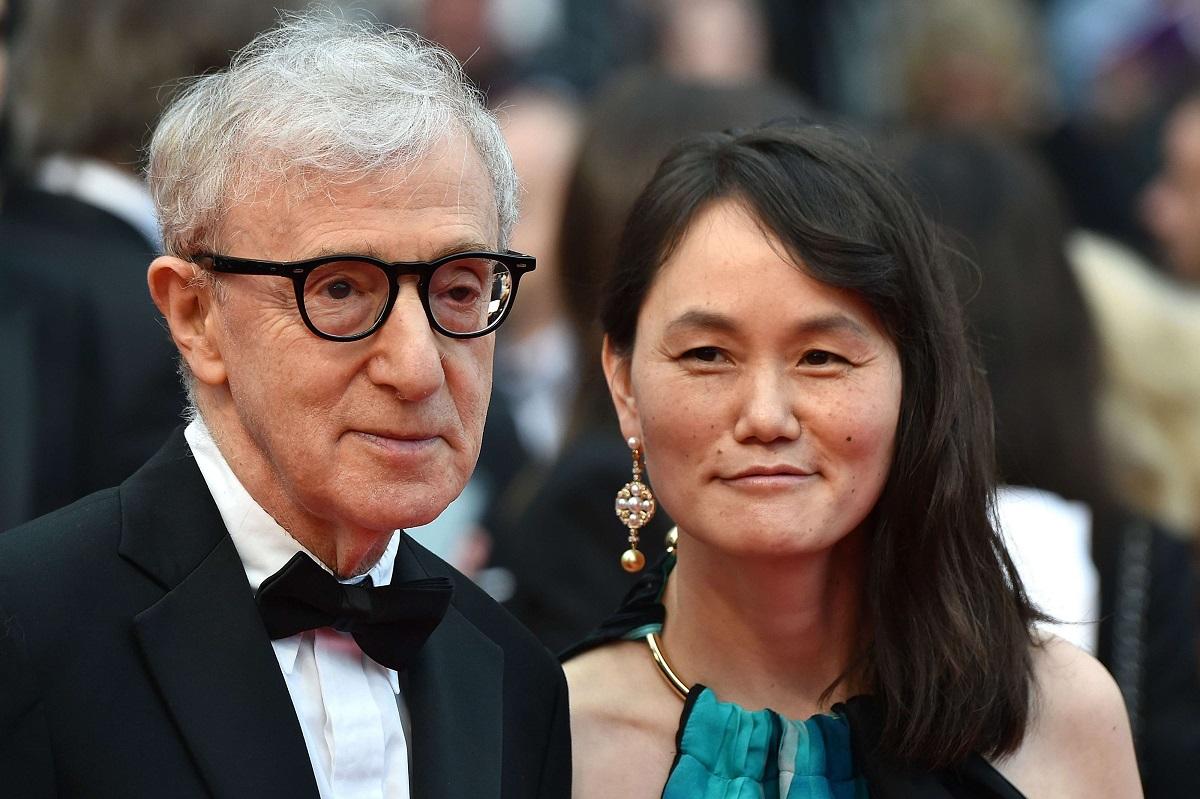

لقطة من فيلم "الظلال في الجانب الآخر"

لقطة من فيلم "الظلال في الجانب الآخر"

كان عام 1968 عاما فارقا في مسار الثقافة المصرية، بل وفي تاريخ مصر الحديث كله. كان هذا العام هو العام الذي أعقب مباشرة هزيمة يونيو 1967 التي انتهت باحتلال أراض في ثلاث دول عربية، وانكسار المشروع القومي الناصري في مصر، وتراجع المد القومي في العالم العربي الذي كانت تقوده مصر.

كانت هزيمة 67 صدمة مروعة أطاحت بالكثير من الأحلام والآمال والتطلعات، فقد كانت مصر تطمح بمساعدة الاتحاد السوفيتي ودول أوروبا الشرقية، إلى بناء دولة حديثة تحقق التنمية الصناعية وتعتمد على نفسها بل وتنجح أيضا في تسويق منتجاتها الصناعية للدول العربية والافريقية وغيرها. وكان مشروع السد العالي وإقامة مجمع الحديد والصلب في حلوان، أكبر مجمع من نوعه في القارة الافريقية بل وفي العالم الثالث، يجسدان هذا الطموح الكبير. ثم جاءت الهزيمة (التي أطلق البعض عليها ولايزال “نكسة”)، فتوقف مشروع التنمية، وأصبحت كل الجهود مكرسة لما أطلق عليه رسميا “إزالة آثار العدوان”.

بعد وقوع الهزيمة مباشرة، أخذنا نسمع تعبيرات وأوصافا كانت تطلقها أجهزة الإعلام الرسمية بتعليمات من القيادة السياسية، كانت تضحكنا وتبكينا في الوقت نفسه، فقد تم على سبيل المثال، تقسيم المراحل القادمة قبل الإقدام على الصدام العسكري الواسع من أجل استعادة الأرض التي احتلتها إسرائيل في سيناء إلى: مرحلة الصمود، ثم الردع، ثم الردع النشيط، ثم التصدي، ثم حرب الاستنزاف وعمليات العبور المحدودة.

في 1968 كانت الصدمة قد بدأت تتفاعل وتنتج عنها تداعيات طبيعية تماما في أعقاب أي مواجهة تنتهي بخسارة من هذا الحجم، فجاءت أولا احتجاجات عمال حلوان على ما اعتبر وقتذاك تهاونا من جانب القيادة العسكرية، وخاصة الموقف الضعيف لسلاح الطيران الذي نجح العدو في الإطاحة بتسعين في المائة من طائراته في ساعات الصباح الأولى من يوم 5 يونيو. ففي مارس 68 خرجت مظاهرات عمال حلوان ثم ثار طلاب الجامعات المصرية، ضد أحكام صدرت على قيادات سلاح الطيران اعتبرت هزيلة في ذلك الوقت، واتخذت في الواقع مبررا للتظاهر والإعلان عن رفض الشارع المصري للتسلط والديكتاتورية و”زوار الفجر” والمطالبة بمجتمع مفتوح، يتسع فيه نطاق المشاركة الشعبية، وإعلان سقوط التنظيم السياسي الرسمي (الاتحاد الاشتراكي) الذي ثبت أنه كان مجرد ديكور رسمي تتخفى وراءه وجوه معروفة بعدائها الأصيل للاشتراكية، الاختيار الأيديولوجي المعلن للنظام، والذي كان كثير من المفكرين يرونه شكلا من أشكال “رأسمالية الدولة”!

مظاهرات فبراير 1968 التي أدت إلى صدامات عنيفة بين النظام والجماهير العمالية والطلابية للمرة الأولى منذ 1954 وأصبحت تهدد باتساع الهوة بين الشعب والحكام، أسفرت عن إصدار جمال عبد الناصر “بيان 30 مارس” الذي يعترف فيه بضرورة توسيع رقعة المشاركة وحماية الثورة من القوى الرجعية والانتهازية وإعادة بناء الاتحاد الاشتراكي من القاعدة إلى القمة، مع توجيه بعض الانتقادات للتجاوزات التي وقعت من جانب أجهزة الأمن والمخابرات. لكن عبد الناصر كان يعتمد في “حماية الثورة” والاشتراكية، ليس على الجماهير التي يمكن أن تؤيده أو تؤيد حزبا علنيا يشكله ورجاله المخلصون، بل على حزب “سري” أطلق عليه “التنظيم الطليعي”، اعتمد أيضا على مفهوم عبد الناصر الأمني، وكانت مهمة أعضاء خلاياه تتلخص في مناقشة المواضيع المطروحة على السحة السياسية في تلك الفترة، ورفع تقارير “سرية” تعكس الرأي العام، إلى القيادة السياسية وإلى جمال عبد الناصر شخصيا. أي أن عبد الناصر أصر أيضا على عدم وضع ثقته في الجماهير بل في نخبة يُختار أعضاؤها طبقا لتقارير سرية أو تزكيات من جانب بعض المسؤولين السياسيين والأمنيين (علي صبري وشعراوي جمعة ورجالهما، مثلا).

غير أن 1968 لم يكن مجرد انتفاضة عابرة وانتهى الأمر، بل أصبح عاما فارقا لأنه أنهى عمليا فكرة “التفويض المطلق” للحاكم. ورغم بيان 30 مارس الذي كان هدفه الرئيسي امتصاص الغضب الشعبي العام، عاد الغضب الطلابي فانفجر مجددا في نوفمبر من العام نفسه وأدى إلى مواجهات دامية بين الشرطة والطلاب مما انتهى إلى إغلاق الجامعات المصرية لمدة 50 يوما.

أصبح عام 1968 أيضا، عاما للمراجعة الشاملة وإعادة النظر في الكثير من الشعارات والمسلمات الفكرية القديمة السائدة في حياتنا، على الصعيد السياسي والثقافي والفكري، والمطالبة بالتجديد والتغيير ومزيد من المشاركة، وخاصة من جانب الشباب الذي شعر أن القيادة السياسية كانت تحتكر الحديث باسمه، وكانت هذه المراجعة تتم في أوساط النخب بالطبع، كما دعت السلطة إلى الاستماع إلى مختلف الآراء في إطار الرغبة في الاستفادة من أخطاء الماضي. لكن ما حدث هو أن فكرة “المراجعة” لم تسفر عن تغيير حقيقي في جوهر الطريقة التي كانت تحكم بها مصر، أي أنها لم تؤد إلى فتح الباب أمام مشاركة حقيقية واسعة، وتحرير التجمعات النقابية من القيود المفروضة عليها، فسرعان ما أصبح هناك شعار جديد يتردد في كل مكان، هذا الشعار هو “لا صوت يعلو فوق صوت المعركة”، وأن الأولوية الآن أصبحت تتركز في “إزالة آثار العدون” بعد أن كان الهدف طيلة السنوات الماضية هو “تحرير فلسطين”. وفي كلتا الحالتين أصبح الانفتاح الديمقراطي “مؤجلا”.

غير أن البنية الثقافية التحتية، أي على مستوى تجمعات المثقفين والطلاب كانت تغلي بالرغبة في التغيير. كان الأدباء لهم مطالب، والصحفيون الذين شعروا بمشاركتهم في الكذب على الناس، لهم ايضا مطالب، والقضاة بدأوا يبدون علانية في انتقاد القيود التي تفرضها السلطة على عملهم (وهو ما أدى إلى ما عرف في تلك السنة باسم مذبحة القضاء)، وكانت حركات الشباب في مصر ترتبط، على نحو ما في تلك الفترة، بحركات الشباب التي بلغت ذروة تمردها في العالم الخارجي. وكان ما وقع في فرنسا 68، وفي تشيكوسلوفاكيا، وفي الصين، وفي الجامعات الألمانية والبريطانية والأمريكية، يلهم الكثير من شباب الجامعات المصرية، وإن اختلفت أسباب الثورة والغضب بطبيعة الحال.

وقد بدأ في 1968 تكوين التجمعات الثقافية للأدباء والتشكيليين والسينمائيين. فقد ظهرت مثلا مجلة “جاليري 68” تعبيرا عن فكر مجموعة من الأدباء والتشكيليين الشباب الذين يطرحون أفكارا جديدة. وتكونت جماعة السينما الجديدة من مجموعة كبيرة من خريجي معهد السينما والسينمائيين الشباب الذين كانوا يطالبون بسينما جديدة مختلفة تعبر عن تطلعات وطموح الناس، مع تبني أشكال تعبير طليعية تتخلص من القوالب التقليدية الجامدة. وكان لسان حال هذه الجماعة صفحتان داخل مجلة “الكواكب” أتاحهما للجماعة رجاء النقاش، رئيس تحرير الكواكب في تلك الفترة. وقد تصدى فتحي فرج رئيس تحرير “مجلة الغاضبين” بكل قوة وانهال بقلمه على أعوان السينما القديمة المتهالكة وأخذ يبشر ويدعو إلى سينما جديدة.

كانت الجماعة تضم بين من ضمتهم، أسماء مثل المونتيرين أحمد متولي ورحمة منتصر وعادل منير، والمخرجين علي عبد الخالق ومحمد راضي ورأفت الميهي وداود عبد السيد وأشرف فهمي، والمصورون محمود عبد السميع وسعيد شيمي وسمير فرج، والنقاد سامي السلاموني وسمير فريد ويوسف شريف رزق الله وخيرية البشلاوي والفريد ميخائيل وسامي المعداوي وعلي أبو شادي وفتحي فرج وصبحي شفيق، ومخرجي الأفلام التسجيلية ابراهيم الموجي وأحمد راشد وهاشم النحاس ونبيهة لطفي وفؤاد التهامي وفؤاد فيظ الله، وكتاب السيناريو مصطفى محرم وفايز غالي ومجيد طوبيا.. وغيرهم.

لكن كان هناك بين هؤلاء شاب فلسطيني، قادم حديثا إلى مصر بعد أن أنهى دراسته للسينما في فيينا، هو غالب شعث (مواليد 1932) وكان قد أوشك على استكمال دراسته في العمارة هناك. وقد استقر في مصر منذ أواخر 1967 والتحق بالعمل مخرجا للتليفزيون المصري.

كان غالب شعث سينمائيا يعد بالكثير، وكان مشروع تخرجه من مدرسة السينما في فيينا، وهو فيلم قصير بعنوان “حكاية”، بديعا في تكوينه وبنائه، كاشفا عن حسه السينمائي المرهف. وقد كان هذا الفيلم جواز مروره الفني إلى العمل بالتليفزيون المصري الذي أخرج له عددا من أفلام السهرة التليفزيونية، هذا النوع الفني الذي كان شائعا في ذلك الوقت وانقرض بعد ذلك لحساب إنتاج المسلسلات الطويلة التي يستغرق المسلسل منها ثلاثين حلقة أو أكثر، هي امتداد لفكرة المسلسل الإذاعي، ولكن بعد أن أصبح المنطق السائد فيها هو الإطالة المتعمدة، والتكرار، والبطء الشديد في الغيقاعن واعتماد الحوار وسيلة للشرح والتفسير والبيان، والمبالغات الميلودرامية، والثرثرة، بدلا للقطات المحسوبة بدقة، والإيقاع الموزون جيدا في الفيلم.

على أي حال، أصبح غالب شعث عضوا أصيلا في “جماعة السينما الجديدة” المتمردة التي أرادت التأسيس لتيار سينمائي جديد، يعتمد على التقنيات الحديثة، والمفاهيم المتقدمة في العلاقة بين الفيلم والجمهور، والتخلص من الطابع التقليدي النمطي السائد في اسينما المصرية، والاستفادة من الأساليب الحديثة في التصوير والمونتاج. وقد وردت هذه الأفكار وغيرها، في “بيان جماعة السينما ااجديدة” التي اتخذت من مركز الصور المرئية (الثقافة السينمائية لاحقا) في شارع شريف، مقرا لها، وأخذت تنشر بياناتها وكتابات أعضائها كما اشرت، في “مجلة الغاضبين”، أي في صفحتي مجلة “الكواكب: اللتين أتاحهما رجاء النقاش للجماعة، في مناخ ما بعد الهزيمة، حينما كانت السلطة تسعى بشتى الطرق، لاحتواء حركة الغضب والرفض التي سادت المجتمع بعد الهزيمة.

يقول غالب شعث في الجزء الأول من مذكراته التي اطلعت عليها (ولم تنشر قط) ، وهي تقع في ستة أجزاء تحت عنوان (غالب شعث، سيرة ذاتية: من أوراق مهاجر):

“الحقيقة أنه لم يكن لنا دور في تلك التسمية. ولو أتيحت لنا فرصة الاختيار لأسميناها “مجلة المتفائلين”مثلا،ً فقد كانت غالبيتنا من خريجي معاهد السينما الباحثين عن ذواتهم، المجمعين على أن السينما التي نريدها لا يمكن تحقيقها إلا من خلال أساليب جديدة في الإنتاج والتوزيع، تتمتع بحرية في اختيار الموضوع – المعاصر- واختيار الممثلين المناسبين، بدون الوقوع في شباك “الشبّاك”، هذا بالإضافة الى اللغة السينمائية السليمه، ومرة أخرى.. حرية التعبير”.

وقد نشر أعضاء الجماعة وترجموا الكثير من المقالات والمواد عن حركات التجديد في السينما العالمية، مثل السينما الجديدة في نيويورك التي أطلق عليها “سينما تحت الأرض- الأندرجروند” التي ظهرت كنقيض لهوليوود، وارتبطت بالأفلام المختلفة في الشكل والمضمون وطريقة الإنتاج التي أخرجها سينمائيون لعل من أشهرهم جون كازافيتس مثل “ظلال” و”وجوه” وغيرهما.

ولم يقتصر النشر فقط على “مجلة الغاضبين” بل امتد ليشمل عشرات النشرات التي كانت تصدر عن شبكة نوادي السينما في عموم مصر التي أنشأتها هيئة الثقافة الجماهيرية (التي تغير اسمها فيما بعد، إلى الهيئة العامة لقصور الثقافة كما هي اليوم)، وكان يشرف على تلك النوادي فتحي فرج نفسه، ويعاونه علي أبو شادي، ويتعاون معهما لفيف من النقاد والسينمائيين الشباب من أعضاء الجماعة. ونشر نقاد السينما الجديدة الكثير من المقالات والكتابات الهامة عن حركات التجديد في السينما العالمية في الصحف والمطبوعات التي كانوا يكتبون لها، وكذلك في النشرة الرئيسية التي كانت تصدر اسبوعيا عن نادي القاهرة للسينما، وكان عدد أعضائه يتجاوز الألفي عضوا في وقت من الأوقات.

وقام غالب شعث بترجمة ونشر بيان حركة السينما الألمانية الجديدة التي قادها ألكسندر كلوج وادجار رايتز في أوائل الستينيات، وهو البيان الشهير الذي وقع عليه 26 سينمائيا من الشباب، يعلن تدشين حركة جديدة في السينما الألمانية. وقد عرف هذا البيان باسم “بيان أوبرهاوزن” على اسم المدينة الشهيرة التي صدر البيان خلال انعقاد المهرجان الدولي المعروف للسينما التسجيلية والقصيرة الذي تأسس عام 1954، وهو أهم وأقدم هذا النوع من المهرجانات المتخصصة.

في مذكراته المشار إليها يروي غالب شعث تفاصيل طريفة من تلك الفترة فيقول: “قمت، في العدد الأول (من الغاضبين)، بترجمة بيان حركة جماعة “السينما الألمانية الشابة” في ألمانيا الإتحادية، المعروف في ذلك الوقت ببيان “أوبرهاوزن” الشهير، إلى اللغة العربية. ولقد كان البيان يعبر عن موقف ومطالب تلك “الجماعة”، التي لم تختلف عن موقفنا ومطالبنا نحن أيضا كـ “جماعة سينما جديدة”، ومما جاء فيه :“نحن هنا نجاهر بالتمسك بحقنا ودورنا في خلق سينما جديدة..هذه السينما الجديدة تحتاج إلى حريات جديدة..حرية من عبودية السينما التقليدية..حرية من سيطرة “الشبّاك” والربح..حرية من كل وصاية”.

ويستطر غالب في مذكراته: “أما البيان الآخر الذي ظهرت ترجمته في عدد لاحق من المجلة المذكورة فكان هو بيان حركة السينما الجديدة في أمريكا، الشاطيء الشرقي، الذي أعلنوا فيه ثورتهم على سينما الشاطيء الغربي(هوليوود) التي اتسمت، في نظر القائمين بحركة السينما الجديدة، بتزييف الواقع. وكان أن جاء في البيان نداءهم الشهير: نحن لا نريدها أفلاما وردية.. بل نريدها حمراء قانية مثل الدم”محن .

“وهنا كانت الطامة الكبرى . فلقد اتُّهِمنا، نحن “جماعة السينما الجديدة”، من قبل عدد من المسئولين ومنهم، كما جاء في مكان آخر من هذه السيرة، وزير الثقافة يوسف السباعي، بأننا “شوية عيال شيوعيين” (!). والبقية معروفة”.

وأظن أن غالب كان يقصد الإشارة إلى ما وقع بعد ذلك، أي بعد تولي السادات الرئاسة، وتغير توجهات النظام، وتولي يوسف السباعي وزار ة الثقافة عام 1973، ففي وقت صدور بيان السينما الجديدة، ونشر بيان أوبرهاوزن وما يطلق عليه غالب “سينما شاطيء الشرقي في الولايات المتحدة”، وقد نشرت كلها في “مجلة الغاضبين” عام 1968 و1969، لم يكن السباعي قد أصبح وزيرا بعد بل كان الدكتور ثروت عكاشة لايزال على رأس الوزارة، وكانت مؤسسة السينما المصرية المملوكة للدولة التي كانت ركيزة ما يسمى بـ”القطاع العام السينمائي” قد توصلت مع مجموعة شباب السينمائيين في “جماعة السينما الجديدة” إلى صيغة للإنتاج بالمشاركة، بحيث تساهم الجماعة بأجور العاملين في الفيلم، من الكاتب إلى المخرج إلى المصور إلى الممثلين وغيرهم من أعضاء الجماعة أو انصارهم، بأجورهم، أي بنسبة ما يوازي 30 في المائة من ميزانية الفيلم، على أن تساهم مؤسسة السينما بنسبة 70 في المائة الباقية، وتوفر بالتالي السيولة اللازمة للإنتاج نفسه، على أساس أن يحصل العاملون بالفيلم على أجورهم ومستحقاتهم كاملة من إيرادات التوزيع والعرض.

هذه الصيغة جاءت نتيجة وجود نوع من الضغط جسده وجود عدد كبير من خريجي معهد السينما الذين لا يجدون فرصا للعمل، وكان كثيرون منهم أعضاء في الجماعة. كما كانت هناك، دون شك، رغبة في احتواء حركة شباب السينمائيين، وتصورات أخرى وضعها الوزير ثروت عكاشة بالاستعانة ببعض العقول، للنهوض بالسينما المصرية وجهاز الإنتاج الرسمي الذي تسيطر عليه الدولة (الذي اصبح مؤسسة السينما) بعد كبوتها الكبيرة قبل 67 التي أدت إلى هروب العاملين بالصناعة بل وبعض كبار المخرجين والنجوم أيضا، للعمل في بيروت من خلال أفلام لبنانية أو لبنانية ناطقة باللهجة المصرية، أو تركية مصرية، كما حدث في حالة يوسف شاهين وفريد شوقي كمثالين.

من ضمن تلك التصورات التي نشرت الأخبار عنها في الصحف في أواخر عهد ثروت عكاشة كوزير للثقافة، وقبيل وفاة الرئيس جمال عبد الناصر، فكرة إنشاء وحدات للإنتاج، تجتمع في كل وحدة منها كل العناصر الفنية، على أن تتنافس هذه الوحدات فيما بينها، وأن تتباين أيضا في نوعية ما تقدمه. وكان هذا هو النمط السائد في معظم بلدان أوروبا الشرقية (الاشتراكية) مثل بولندا وتشيكوسلوفاكيا والمجر. لكن هذه النقلة النوعية لم يقدر لها أن تولد أصلا، ربما باستثناء وحدة الأفلام التجريبية التي أنشاها الوزير في مدينة السينما بالهرم، وتولى رئاستها المخرج الراحل شادي عبد السلام، وتعاون معه عدد من شباب السينمائيين الموهوبين الذين أصبحوا تلاميذ له مثل سمير عوف وصلاح مرعي وغيرهما.

وقد ماتت تجربة الوحدات الإنتاجية المتنوعة قبل أن تولد عمليا، بعد تغير توجهات الدولة، أي بعد رحيل عبد الناصر، وخروج ثروت عكاشة من وزارة الثقافة، وقام السادات بانقلابه الشهير الصامت في مايو 1971، الذي صفى بمقتضاه مجموعة عبد الناصر في السلطة، وانفرد بالحكم، وسرعان ما قام بحل مؤسسة السينما وإلغاء تجربة القطاع العام السينمائي تحت شعار “هل يمكن أن تجلس الدولة تبيع تذاكر سينما”!

التجربة الأولى في الإنتاج بطريقة “المشاركة” بين جماعة السينما الجديدة والمؤسسة، كانت من خلال فيلم “أغنية على الممر”، عن مسرحية علي سالم التي كتبها بعد وقوع هزيمة 1967 مباشرة، ومن إخراج علي عبد الخالق. وقد صور الفيلم محمود عبد السميع (بالأبيض ووالأسود)، وعرض في 1972، وحقق نجاحا لا بأس به وإن لم يكن بالطبع بحجم النجاح الذي كانا تحققه أفلام من ذلك العهد مثل “أبي فوق الشجرة” أو ما شابه!

وكان الفيلم يتسق في ذلك الوقت مع توجهات النظام، أي في التأكيد على ضرورة الصمود، ورفض الهزيمة، وتصوير كيف أن جنود الجيش هم أبناء الشعب، جاءوا من بين الفلاحين والأسر الصغيرة والمتوسطة، وصمود هؤلاء جميعا كفيل بتحقيق النصر.

كان الفيلم من الناحية السياسية مقبولا في إطار الروح التي كانت سائدة وقتذاك، والتي عبر عنها يوسف شاهين في فيلمه الشهير “العصفور”، أي فكرة رفض الاستسلام للهزيمة والصمود إلى حين أن تتاح الفرصة لتحرير الأرض.

اما من الناحية الفنية فقد كان فيلما متوسطا، لا يعكس بشكل واضح وكامل “الفكر الجديد” لجماعة السينما الجديدة كما كنا نتصور، رغم محاولات محمود عبد السميع كمصور، لاستخدام الكاميرا المحمولة على الكتف واستخدام الإضاءة الطبيعية بطريقة تضفي الكثير من الملامح ذات الدلالات على الصورة، لكن كان هناك نوع من “الجمود” في معظم المشاهد بسبب الطابع المسرحي للعمل نفسه، والاعتماد على الديكور الواحد الذي لا يتغير، واللجوء إلى أسلوب “الدوبلاج” أي تركيب الصوت بعد التصوير وليس التسجيل المباشر للصوت، وكان هذا يجعل الافلام في تلك الفترة، تخلو كثيرا من الحميمية والواقعية التي تميز شريط الصوت بالضرورة، وتثريه.

في تلك الفترة كانت آمالنا من “السينما الجديدة” أكبر كثيرا من مجرد الجرأة السياسية أو الطابع الوطني الذي لا يختلف في الحقيقة مع ما كان مطروحا على مستوى النظام الحاكم، بل كنا نتطلع إلى ما هو أكثر من ذلك، إلى جرأة في الشكل، وتحد للسائد في المضمون. وكان أمامنا مثال آخر لم يأت من داخل معطف جماعة السينما الجديدة، بل من خارجها تماما، ولكنه كان نموذجا مبهرا هو فيلم “زوجتي والكلب” (1971) لسعيد مروزق، الذي انتجه وقام بتصويره مدير التصوير الفذ عبد العزيز فهمي. وكان سعيد من المخرجين الواعدين المبشرين منذ بدايته، أي منذ أن قدم للتليفزيون أفلامه الثلاثة القصيرين “أنشودة السلام” و”أعداء الحرية” ثم “طبول”، لكنه لم يدرس السينما ولم يلتحق بالتالي بجماعة السينما الجديدة. وعندما أخرج “زوجتي والكلب” اعتبر هذا الفيلم انقلابا في مسار الفيلم المصري التقليدي السائد، وانقسمت الآراء حوله كما لم يحدث من قبل، فلم يكن الفيلم “مسيسا” كما كان ينتظر أصحاب التوجه السياسي، لكن مسحة الغموض الموجودة بين ثنايا الصورة والموضوع، اثارت اهتمام الكثير من انقاد الذين أخذوا يتبارون في تفسير مغزى الإشارات والرموز الكامنة فيه.

وازدادت مساحة الاهتمام بسعيد مرزوق فنيا نقديا مع ظهور فيلمه الروائي الطويل التالي “الخوف” (1972). وكان مرة أخرى، عملا طليعيا في التصوير وأسلوب الإخراج، بل واختيار الموضوع، مع تحميله هذه المرة رموزا أكثر وضوحا، وكان يتجه إلى رفض السيطرة الغاشمة، ولعله كان أيضا من أكثر الأفلام التي ظهرت في تلك الفترة، جرأة في التعبير عن الحب كمعادل للرغبة في التحرر، في مجتمع يسحق أحلام الفرد أو يجعلها مؤجلة باستمرار.

غير أن الفيلم الثاني الذي أنتجته الجماعة وهو فيلم “الظلال في الجانب الآخر” لغالب شعث عن رواية للكاتب المسرحي الراحل محمود دياب، جاء مثل الضوء الساطع، فحرك المشاعر، وأثار الاهتمام بكل ما يحتويه من عناصر سينمائية خالصة. لقد كان فيلما مصريا، لكنه كان أيضا ذا نفس مختلف، وروح مختلفة جديدة متمردة، بحكم التجربة الخاصة لمخرجه غالب شعث، ابن القدس الذي تعلم في القاهرة وألمانيا والنمسا، ثم استقر مبدئيا في القاهرة، ووجد نفسه أيضا طرفا مباشرا في حركة سينمائية جديدة تبشر بتغيير السينما والعالم: “نريدها حمراء بلون الدم”!

يروي غالب في مذكراته عن بداية اهتمامه بالموضوع فيقول “لدى عودتي، بعد حوالي أحد عشرعاما قضيتها بعيدا عن الوطن العربي، كانلابد من أن أحاول – بالقراءة – أن أعوض، بقدر الإمكان، وأن أستزيد من أسباب التواصل مع مجتمعي القديم الجديد، لاسيما وأن عملي سوف يعتمد إعتمادا وثيقا على هذا التواصل.

“كان طيب الذكر، سور الأزبكية، هوأحد المصادر بل أهمها، إذا أخذنا “الدخل” المتواضع المحدود للموظف بعين الإعتبار. فقد وُظِّفتُ، فينهاية عام 67، مخرجا في قسم التمثيليات بالتلفزيون.

كانت رواية “الظلال في الجانب الآخر” إحدى الغنائم التي خرجت بها من جولاتي الروتينية الكثيرة حول “السور”. وكنت، في ذلك الوقت، أبحث عن “نص” يصلح لأول تمثيلية سهرة تلفزيونية سأقوم بإخراجها.أخذتني الرواية، ابتداء من عنوانها الغني بالإيحاءات.. إلى أجواء الفنانين التشكيليين التي لم أكن بعيدا عنها.الشباب الباحث عن مصابيحه في عتمة الضياع، بين افتقاد للإحساس بالاستقرار والأمان.. وأمل في مستقبل أفضل يلوح بريقه ثم يخبو.. حسب اتجاه رياح الصراعات الدولية التي تؤثر في أوضاع المنطقة بكاملها.

“مهّد محمود دياب لذلك ببراعة مذهلة، في تلك “العوّامة” التي تسكنها مجموعة من طلبة كلية الفنون الجميله، ينتمون إلى أماكن متباعدة من (الوطن العربي) مصر.

“العوّامة” المهتزة دوما من تحتهم. المرتبطة بأرض الواقع بحبال قديمة واهية.. وجسر خشبي لا يكف عن الأنين تحت وطأة أقدام العابرين. وذلك العالم المتضارب من الألوان والتكويناتوالنظريات والمذاهب.. والأصوات والمشاعر.. والعمل والفشل.. والمحاولة والأمل.. والرفض.. والإصرار.. والحب.. والغيرة..إلخ

“كل ذلك في رواية ظهرت في عام 1963.. هل كان محمود دياب يستشعر الهزّات ؟هل كان يحذر من كارثة أسموها بعد ذلك بالنكسه ؟!

نقاد السينما الجديدة عموما، سواء من داخل الجماعة أو من خارجها، احتفوا كثيرا بالفيلم. وقد عرض في البداية في جمعية الفيلم، عرضه الناقد الراحل سامي السلاموني الذي كان رئيسا للجمعية في تلك الفترة من أوائل السبعينيات وهو الذي دعاني إلى الالتحاق بها، وألح إلحاحا مشكورا، وكنت أتخيل أنها لن تختلف عن عضويتي في نادي القاهرة للسينما، لكنه تمكن من إقناعي بأنها تجربة مختلفة، وأكثر حميمية، كما وجدتها بالفعل. وكان مقر الجمعية في ذلك الوقت في مكان تابع لوزارة الثقافة في حي جاردن سيتي يسمى قصر ثقافة الطفل، وكانت القاعة التي تعرض بها الجمعية عروضها السينمائية (من مقاس 35 مم وليس عبر شرائط الفيديو أو الأسطوانات المدمجة آفة عصرنا حاليا!).

ولكن الطريف أننا كنا نجلس (مضطرين) على مقاعد مخصصة أصلا للأطفال، وكانت صغيرة الحجم، منخفضة السيقان، ولكن كانت هناك متعة خاصة في الجلوس والمشاهدة، فقد كان العرض ممتازا، وكان يوجد في ركن من القاعة بيانو فخم أخذت أجرب اصابعي عليه ذات أمسية قبيل بدء لاعرض، ففوجيء السلاموني بأنني استطيع ايضا أن أعزف البيانو، فما كان منه إلا أن صاح باستغراب: يابني ماذا تفعل بالضبط في كلية الطب!

أظن أن الأمر اقتضى مرور عام أو أكثر قليلا قبل أن تنتقل جمعية الفيلم إلى مقرها الذي دام طويلا في قاعة النيل التابعة للكنيسة الكاثوليكية في وسط القاهرة، إلى حين أن اضطرت الجمعية إلى الخروج من هذا المقر أيضا وانتهت حاليا إلى عرض بعض الأسطوانات المدمجة في مركز الثقافة السينمائية.

عودة إلى غالب وفيلمه، أقول إن عرضه في جمعية الفيلم كان إيذانا بمولد موهبة سينمائية رفيعة المستوى، واحتفالا كبيرا بفن السينما. كانت الصورة حزينة، موحية، مشاغبة، عنيفة حينا، شاعرية ناعمة، حينا آخر. وكانت مجموعة الممثلين في أفضل حالاتهم، وكانوا “في عزهم” في ذلك الوقت: محمود ياسين، نجلاء فتحي، مديحة كامل، محمد حمام، أحمد مرعي.

وقد عرض الفيلم بعد ذلك في نادي السينما وصدرت عنه نشرة دسمة كتب معظم مادتها سامي السلاموني الذي كان شديد الحماس للفيلم. وكنا جميعا متهللين بمولده، فها هو أول فيلم مصري يخرجه مخرج فلسطيني مثقف ودارس وموهوب، يضع القضية الفلسطينية، بطريقة فنية مقبلوة تماما، في قلب الفيلم، يبتعد عن الشعارات، وعن المباشرة، ويتجه إلى الجانب الإنساني من خلال شخصية الطالب في كلية الفنون الجميلة الذي يجد نفسه يقطن مع أربعة من زملائه في عوامة في النيل، يختلف ويتشاجر معهم، ويشهد على ما يقع من أخطاء، ويعلن رفضه لشعارات التي تستخدم للتبرير، ويرفض العجرز في لانهاية، فيتخلى عن تلك الأحلام المؤجلة، ويتوجه إلى الأردن للالتحاق بالمقاومة الفلسطينية.. الأمل الوحيد الذي يراه ممكنا، بل ومشرفاً.

كانت هذه الشخصية بالطبع من ابتكار غالب، ولم يكن لها وجود عضوي في رواية محمود دياب، كما قام غالب بتغيير الكثير من التفاصيل، لكنه حافظ، تماما كما طلب منه دياب، على العوامة مكان مميز له دلالاته في هامشيته واهتزازه وانفصاله عن الأرض الصلبة، وعلى الشخصيات الرئيسية، ومنها شخصية “روز” التي يخدعها “محمود” ويقيم معها علاقة جنسية كاملة تكون نتيجتها أن تحمل وتنجب منه، لكنه يلفظها ويتخلى عنها، وهي المدخل الدرامي الذي ينفذ منه السياريو إلى تجسيد التناقضات القائمة في الفكر والوعي بين الشباب الخمسة، لكي يرسم صورة نقدية لمجتمع الهزيمة.

لكن الفيلم سرعان ما واجه مصيرا غريبا سيظل يلقي بتبعاته على مصير مخرجه حتى الآن.

لقد منع عرض الفيلم مع فيلمين آخرين هما “العصفور” ليوسف شاهين، و”التلاقي” لصبحي شفيق. وفي حين كان “العصفور” من إنتاج يوسف شاهين بتمويل من الجزائر، كان “التلاقي” شانه شأن “الظلال”، من إنتاج مؤسسة السينما المصرية أي الدولة. أي أن الدولة أنتجت، والدولة منعت! وكان هذا الوضع قائما في فترة شهدت جدلا كبيرا حول حالة “اللاسلم واللاحرب”، وانفجار الانتفاضات الطلابية ضد نظام السادات الذي كان يرفع شعارات معينة ثم سرعان ما يتخلى عنها، في حين أنه كان مشغولا في الواقع بتصفية خصومه السياسيين الذين كان يشتم وجودهم بوجه خاص، في أوساط المثقفين. ولذلك كانت السينما “المختلفة” مستهدفة في هذا السياق. وكان قد عين يوسف السباعي وزير للثقافة في 1973، وجاء السباعي بعد ذلك، في العام التالي عندما سئل عن الأفلام الثلاثة الممنوعة فوصفها بأنها من “أفلام التلبك المعوي”، وإنها تدعو للاستسلام وتشيع أجواء الياس والهزيمة.

وقد يكون من المفيد أن أعود هنا إلى الاقتباس من مذكرات غالب شعث عن فيلمه وعن أسباب منعه من العرض، لعلها تسلط الضوء على جانب آخر مجهول من جوانب الفكر الرقابي في تلك الفترة.

يقول غالب: (طال انتظاري للتصريح بعرض فيلم “الظلال …”. وقدمت “جماعة السينما الجديدة” طعنا في حكم الرقابة الذي يمنع عرضه، مما أتاح عرض الفيلم أمام لجنة رقابية جديدة.

“عُمر” الوديع المسالم، الذي أضناه التفكير في قضيته السياسية، يشعر بالحرج تجاه زملائه في العوامة. فهو المسئول عن ذلك التحول والفوضى التي ألمت بالعوامة منذ أن جاء بصديقه “محمود” ليشاركهم السكنى فيها .

“بكر” الهاديء المتعقل يصمم على ترك “محمود” للعوامة. “مصطفى” المثالي يرى أن الوقت، وقت الإمتحانات، غير مناسب لهذا الإجراء.

تتفاقم المشاكل اليومية، مضافا إليها مشكلة “روز” ومرض ابنتها وتخلي “محمود” عن مسئولياته تجاهها، ومحاولات “عُمر” اليائسة في إصلاح ما أفسده صديقه.

وتأتي اللحظة الحاسمة التي لا مفر عندها من إنفجار العنف الكامن في أعماق “عُمر” .

ومن خلال الصمت الذي أطبق على الموقف المتفاقم المتأزم، وفي ظلام صالة العرض الصغيرة، ينطلقمن إحدى مندوبات الرقابة تعليق على شكل همسة غاضبة إلى زميلها الجالس بجوارها:

– إسمه إيه ده .. عاوز الضرب!

ولم يكد زميلها يبدي موافقته حتى اندفعت قبضة “عُمر” باتجاه “إسمه إيه ده”.. الذي هو”محمود”!

كانت إحدى إعتراضات الرقابة على الفيلم، هي تلك المشادة العنيفة التي جرت بين “عُمر” و”محمود” الذي كان نصيبه علقة ساخنة تمنت حدوثها إحدى مندوبات الرقابة وأيدها زميلها في ذلك قبل وقوعها.

لم يكن الإعتراض على الموقف أو نتائجه، فقد اعترفت “الرقابة” بالضرورة الدرامية لذلك التصاعد. الدليل على ذلك هو ما تشي به بقية أحداث الفيلم. فقد انضم “عُمر” للمقاومة الفلسطينية. انطلقت من أعماقه طاقة كامنة كان لابد من تحريكها.. الرفض.. العنف.. المقاومة.

“كان الإعتراض على جنسية “عُمر”!

“قالوا: كيف يضرب فلسطينيٌ مصرياً ؟!

ولطالما قال كثيرون: كيف تكون ضحالة تفكير “الرقابه”، أي رقابة، وفي أي زمان ومكان، سبب في قتل الإبداع أو لجم المبدعين!

“ناهيك عن الإعتراض على فكرة “تعدد مصادر النور” وتفسيرها بالدعوة الصريحة إلى تعدد الأحزاب (المرفوضة في ذلك الوقت). أو الإعتراض على الدعوة الواردة على لسان الطالب الفلسطيني “عُمر” إلى فكرة “الدولة الديمقراطية العلمانية” التي يعيش فيها أهل الأديان الثلاثة متساوون في الحقوق والواجبات وبدون أي تفرقة. وهو ما نادى به ياسر عرفات، بعد ذلك، في خطابه الشهير في الأمم المتحدة.. 13 نوفمبرعام 74 .

أما أكثر الإعتراضات عنادا، وأغربها، فهو اعتراض السيد (م. د.)، رئيس هيئة السينما في ذلك الوقت، على الخلفية الصوتية لأحد مشاهد الفيلم الجارية قبيل الهزيمة، حيث كنا نسمع صوت أم كلثوم المنبعث من الراديو في مقطع من إحدى أغانيها وكنت أرى أنه يناسب ذلك الموقف في تلك الظروف.

غني عن التنويه بأن السيد (م. د.) هو إبن شقيقة السيدة أم كلثوم.

وجدير بالذكر أيضا أن المذكور أعلاه هو من هواة “المصادرة”، فقد اعتلى منصة مهرجان “كارلوفيفاري” بعد ذلك ليتسلم “الجائزة” بالنيابة عني، لغيابي، وأصر على ممارسة هوايته).

ولا يكشف لنا غالب بوضوح من كان رئيسا لمؤسسة السينما وقتها، وماذا فعل بالضبط وهو يتسلم جائزة مهرجان كارلو فيفاري في تشيكوسلوفاكيا الذي مثل الفيلم مصر فيه وفاز بجائزته رغم انه كان ممنوعا من العرض في مصر، وإذا كانت هوايته هي “المصادرة” كما يقول، فماذا صادر في كارلو فيفاري؟!

المهرجان الأول والأخير

وسط زخم الأحداث بعد الهزيمة، في 1969 انعقد أول مؤتمر للأدباء شباب الأقاليم في مدينة الزقازيق، وانتهى بمشكلة، فقد اعلن ادباء الأقاليم ثورتهم ضد قهر “القاهرة” وانتقدوا بشدة احتكار العاصمة الأضواء، كما انتقدوا جوائز الدولة وطالبوا بحرية الفكر والنشر، ورفع الوصاية والرقابة، وكان صدى “هجمتهم” مدويا، فأصبح هذا هو المؤتمر الأول والأخير في ذلك العهد.

وفي صيف 1969 أقيم أيضا أول وآخر مهرجان للسينما الشابة في الاسكندرية عام 1969. وكان غالب شعث عضوا في لجنة تحكيمه. ويروي هو كيف أن فيلمه القصير “حكاية” وهو مشروع تخرجه، استبعد من المشاركة في المهرجان بحجة غريبة، فهو يذكر أن أحمد الحضري، رئيس المهرجان وعميد معهد السينما في ذلك الوقت، رفض إدراج الفيلم في المسابقة بدعوى أنه فيلم نمساوي أي أجنبي، ومسابقة المهرجان مخصصة لعرض الأفلام المصرية فقط. ثم يقول: “واتضح فيما بعد، أن المشكلة لم تكن في جنسية الفيلم. واتضح الأمر بشكل أكثر”وضوحا”، عندما أصر مدير المهرجان، الأستاذ “أحمد الحضري”، على عرض الفيلم “خارج نطاق التحكيم”، لإتاحة الفرصة أمام أفلام أخرى لنيل الجائزة، حيث أنه كان يرى أن فيلم “حكايه” كان، من ناحية المستوى الفني، خارج المنافسه، وليس من العدل أن يتنافس على الجائزة مع بقية الأفلام، خصوصا وأنه في الأصل – بيني وبينك – من انتاج نمساوي يتميز بالإمكانات المتاحة له، والتي لم تتوفر للأفلام الأخرى المشاركه!

هذا ماقاله لي الأستاذ أحمد الحضري، مدير المهرجان. وختم أقواله بوعد قاطع بمنح الفيلم جائزة تقديرية خاصة.

عجبت لحجة مدير المهرجان، عميدالمعهد العالي للسينما، والتي شجبها الكثير من العارفين. فلم يكن هناك في الحقيقة ما يستدعي إفتراض وجود تلك “الإمكانات”. فلقد شاركني في تنفيذ الفيلم، كما تقول عناوينه، خمسة أشخاص فقط. الزميل المصور الذي كنت أقوم أنا بمساعدته، والزميلة مساعدة الإخراج أو الـ “سكريبت” التي كانت تقوم بتسجيل الصوت أيضا ، والتي جرى تصوير المشاهد الداخلية في بيتها، وبطلة الفيلم، وهي صديقة لم يكن لها أي علاقة أو خبرة سابقة، وبطله الطالب في معهد الفنون المسرحية، ومن بعدهم الزميلة “هانيلوري” التي قامت بـ “مونتاج” الفيلم .. مقاس 16 مم، أبيض وأسود . أي أنه ينطبق على الفريق المذكور القول بأنهم قاموا بـ “غزل” الفيلم بـ “رجل حمار”.

وأخيرا ، كما قلت ، تنازلت عن عرض الفيلم في نطاق التحكيم.

إلا أنه يبدو أن الجائزة التقديرية الموعودة قد ضلت طريقها إلي!

انتهى الاقتباس من مذكرات غالب شعث. وأعود إلى مهرجان الاسكندرية الأول لسينما الشباب، لكي أذكر ان هذا المهرجان الذي اقيم تحت تصور انه كفيل بامتصاص غضب السينمائيين الشباب واستيعابهم و”تلميع بعضهم”، أدى إلى عكس ذلك تماما، فقد فتح الباب للكثير من الانتقادات والمناقشات الحرة المفتوحة، التي سببت ازعاجا للنظام في ذلك الوقت، ولم تتمكن السلطات من السيطرة عليه كما كانت تأمل، فقد كانت ثقة الجميع في كوادر منظمة الشباب الاشتراكي التابعة للتنظيم السياسي الوحيد أي الاتحاد الاشتراك العربي، قد أصبحت صفرا كبيرا. لذلك كان من الطبيعي ألا يعود المهرجان للانعقاد بعد ذلك أبدا!

لكن الوزير يوسف السباعي أراد أن يفتتح عهده بإقامة مهرجان للسينما المصرية، يمنح فيه الجوائز ويظهر على صفحات الصحف راعيا للسينما، ابا روحيا للسينمائيين.

وقد أقيم المهرجان بالفعل في مصيف جمصة في الفترة من 1 إلى 15 أغسطس. واختير غالب شعث عضوا في لجنة تحكيم هذا المهرجان، كبادرة على إشراك السينمائيين الشباب في المهرجان. وكان يرأس لجنة التحكيم المخرج والناقد المخضرم أحمد كامل مرسي، وكان قد توقف بالطبع منذ سنين، عن الإخراج، وأصبح رئيسا لجمعية نقاد السينما المصريين التي تأسست في يونيو 1972. ولم يكن الصراع بين هذه الجمعية والوزارة قد احتدم بعد، فسوف يحدث هذا بعد حرب أكتوبر، عندما يتصور السادات (والسباعي معه) انه قد آن الاوأن لتصفية الحساب مع جميع العناصر المعارضة او التي من المحتمل أن توجه انتقادات للسياسة الثقافية الجديدة التي كانت تتسق تماما مع السياسيات العامة الجديدة في كونها كانت تسير بالشطب التام على كل ما تحقق من إنجازات محدودة خلال العشرين عاما السابقة، بفضل العرق والسهر والتضحيات والنضال في بناء المؤسسات وترسيخ بعض التقاليد. فقد كان السادات على قناعة بأنه زعيم “ثورة”، أطلق عليها “ثورة التصحيح”، وأنه ماض في “نسف” المعوقات القديمة، أي تدخل الدولة في الاقتصاد، و”فرم” كل من يقف مامه.. وهذه هي تعبيراته الشخصية التي كان يستخدمها في خطاباته في تلك الفترة!

نعود إلى مهرجان جمصة الذي تقرر أن يعرض فيه فيلم “الظلال” ولكن خارج المسابقة، لأن مخرجه كان عضوا في لجنة التحكيم.

لكن المهرجان ينتهي بفضيحة، لذا فمن الأفضل أن أترك غالب شعث يروي شهادته عما حدث كما ورد في مذكراته، ولعلها المرة الاولى التي تنشر فيها هذه التفاصيل:

(وينتهي المهرجان. وتنهي لجنة التحكيم التي كانت تجتمع في منزل أ. ك. مرسي مهامها ومن ثم يرسل المظروف المقفل الذي يحتوي على النتائج إلى وزارة الثقافة. وتنتظرون إعلان النتائج. وبدلا من ذلك تصل أعضاء لجنة التحكيم دعوة لاجتماع استثنائي.وتتناقل الأوساط الثقافية تكهنات متشابهة تفيد بأن وزير الثقافة، يوسف السباعي، لم يكن راضيا عن يوسف شاهين الذي كان قرار اللجنة في صالح فيلمه “الإختيار”. ويبدو أن النتيجة كانت قد “تسربت” إلى الوزير فأعاد المظروف مقفلا إلى رئيس اللجنة).

بعد ذلك يروي غالب كيف أنه وصل في ذلك اليوم كعادته، مبكرا، ليجد حد أعضاء اللجنة الشبان يقف منتظرا أمام مدخل العمارة التي يسكنها أحمد كامل مرسي. وأخذ العضو المشار إليه والذي لا يذكر غالب اسمه، يقول إنه من الأفضل انتظار وصول بقية أعضاء اللجنة لكي يتفق الجميع قبل الصعود إلى رئيسها، على موقف موحد رافض للاستسلام لإرادة الوزير الفردية، لما في ذلك من هدر لقيم الحرية والاستقلالية والنزاهة.

في بداية ذلك الإجتماع الإستثنائي أخذ أستاذنا يسترسل في التمهيد لشرح الغرض من الإجتماع، ثم لم يجد مناصا من إعلانها صريحة بأن المطلوب من اللجنة.. أن تعيد تقييمها أو تقويمها.

الحق يقال، أن جميع أعضاء اللجنة، وعلى رأسهم الشبان الثلاثة طبعا، قد أبدوا رفضهم للإنصياع لإرادة فردية شخصية لما فيها من مخالفة للقوانين والأعراف.. والضمير.

ولم تكد تسعد بذلك الموقف الجماعي الذي كان يلبي اللهفة والشوق إلى ممارسة ذلك الشيء الذي طالما ناديتم به .. حرية الرأي .. حتى وجدت نفسك شيئا فشيئا تقف وحيدا، وأنت تبدي رفضك للتراجع ، أمام محاولات أستاذنا “أ. ك. مرسي” المشينة بقبول فكرة تلفيق النتيجة بما يرضي سيادة الوزير، بعد أن تراجع الجميع عن مواقفهم الرافضة الواحد تلو الآخر.

كانت أسبابهم جميعا لا تتعدى الإشارة إلى كونهم موظفين في الدولة ولا يستطيعون “قطع أرزاقهم بأيديهم” .. بمخالفة إرادة معالي الوزير .

وأمام إصرارك على رفض إتخاذ الموقف المتخاذل، إتهمك الجميع بأنك “تزايد” عليهم رجولة والتزاما بحجة أنك لن تتضرر من جراء فصلك من وظيفتك في التليفزيون، حيث أن كونك فلسطيني الجنسية يجعلك تمتلك الخيارات للعمل في أي بلد عربي آخر.

بل إن أحدهم صرح، كمن يفشى سرا، بأنك كنت تسعى فعلا للتفرغ للعمل في إعلام “منظمة التحرير” (!)

وبذلك وجدت نفسك متهما بالإنتهازية .. والأنانية .. وعدم مراعاة ظروف الآخرين.

ثم وجدت نفسك، مراعاة لتلك الظروف، ترضى بالحل الذي يقترحه رئيس اللجنة، الذي كان بمكانة الأستاذ والمعلم منك والذي أحرجك وأخجلك موقفه وهو يسدد لك نظراته اللحوحة بينما هو يمسك أسفل ذقنه بأطراف أصابعه مذكرا إياك بأنه أخاك الأكبر وفي مقام والدك الذي يحرص على مصلحتك.. ألا وهو الإستقالة من لجنة التحكيم.

لكن اللجنة لم تقبل إستقالتك لكونها.. إستقالة “مسبَّبة”.

ولم تجد مناصا من الموافقة على كتابة صياغة أخرى “غير مسببة”، مؤكدا لرئيس اللجنة وأعضائها أنك لن تتعهد بالسكوت عن إبداء أسباب الإستقالة فيما لو تعرضت لأي مساءلة شفوية بهذا الشأن من أيّ كان.

(لعلك تذكر أنك قابلت في مساء ذلك اليوم صديقك الأديب مجيد طوبيا”.. وأنه سألك.. وأنك أجبته بصراحة.)

وانتهى الأمر بأن ظل الوضع على ما هو عليه.

وأسدل على الموضوع برمته ستار الكتمان ، فكانت تلك الظاهرة التاريخية الفريدة .. مهرجان سينمائي ومسابقة ولجنة تحكيم .. بدون إعلان النتائج!

وبلا عودة لإقامة ذلك المهرجان السنوي بعد ذلك !

عرض الظلال في بيروت

من بين أوراقي البيروتية، اخترت هذه الخواطر التي تحكي بعض ما جرى في إحدى المراحل الأولى من وجودي هناك . وسوف أنقل ما جاء في إحدى تلك الصفحات المحتوية، في جريدة “السفير” البيروتية، رداً على ما كتبه أحد النقاد في نفس الجريده.. قلت:

“إنني.. لأني لم.. على مشاهدة النسخة اللبنانية من فيلمي “الظلال في الجانب الآخر”… عرضها في النادي السينمائي العربي ببيروت “.

هل فهمتم شيئا من هذه الجمله؟

لا أعتقد ذلك . والسبب بسيط جدا .. وهو أن ثلاث كلمات قد أُسقطت من ثلاثة أماكن منها. ولو أعدنا تلك الكلمات إلى أماكنها لأصبحت الجملة :

“إنني مخطيء لأني لم أصر على مشاهدة النسخة اللبنانية من فيلمي “الظلال في الجانب الآخر” قبل عرضها في النادي السينمائي العربي ببيروت”.

هكذا تكون الجملة.. جملة مفيدة.

وهناك جملة مفيدة أخرى قالها الناقد السينمائي محمد رضا”.. في كلمته التي قدم بها الفيلم .. فاتت على بعض المشاهدين في نادي السينما .. أو بعض السينمائيين المثقفين .. نقادا أومخرجين . وهي ان الموزع اللبناني للفيلم قد قام بحذف بعض المشاهد منه، مستعينا بالزميل المخرج المصري “حسام الدين مصطفى”.

وهناك معلومات أخرى – سمعناها أيضا في نفس اليوم – ربما تكون أكثر فائدة.. وهي أن الموزع اللبناني لفيلم “الظلال في الجانب الآخر” كان قد طلب من “مونتير” الفيلم – الزميل أحمد متولي- إضافة بعض المشاهد عن “عبور 6 أكتوبر73”! كما طلب الموزع المحنك من “السيد علي” – صاحب مطابع النصر في القاهره- إضافة جملة “أول فيلم مصري عن العبور” .. على ملصقات الفيلم!

هذا علما بأن سيناريو الفيلم قد تمت كتابته في عام 69.. وتم تصويره في عام 71 !

ولما لم يستطع الموزع المحنك تحقيق فكرته العبقرية .. لجأ إلى عبقرية أخرى .. وهي عبقرية “سام” ! وهواسم الدلع الذي يستريح إليه الزميل المخرج طيب الذكر .. الذي قام بنفسه بحذف عدد كبير من المشاهد .. من أماكن مختلفة من الفيلم . وقيل أنه أشار على الموزع أن يختار صورا معينة لوضعها في الإعلانات عن الفيلم .

( ذلك بدلا من البوستر المتميز الذي قام بتصميمه الفنان، المعروف في لبنان أيضا .. حلمي التوني). كما أشار مؤكدا.. أنه لا داعي لذكر اسم المخرج!

(وقد ظهرت إعلانات الفيلم في بيروت، بالفعل، بصور ملفقة وبدون أي إشارة إلى إسم مخرجه).

بعد أن ذكر الناقد الأستاذ “محمد رضا” كل هذه المعلومات .. تكلم أحد النقاد الحاضرين – بعد مشاهدة الفيلم- ونطق بحكم عديدة..

سيدي الناقد.. إذا أنا غفرت لك هذا الموقف العجيب .. فإنني أعتقد أن عددا لا بأس به من النقاد السينمائيين العرب، وغير العرب، سوف لن يغفروا لك استهانتك بآرائهم بالفيلم التي أعلنوها في مختلف الصحف العربية، وغير العربية.

أما الناقد الألمعي الذي انبرى يبرر أسباب رفضه للفيلم بأنني أسندت أدوار البطولة لنجوم تقليديين مثل “محمود ياسين” و”نجلاء فتحي”.. وهذا، حسب قوله، مالا يليق بالسينما الجديدة التي “ندّعي الترويج لها”، فقد تولى البعض تذكيره بما قاله مقدم الفيلم قبل عرضه. ذلك أنه عندما تقرر إنتاج الفيلم بميزانيته وممثليه عام 70.. وبالتالي التعاقد مع الفنانين والفنيين.. كان البطلان المذكوران ما زالا يتحسسان خطواتهما على بداية الطريق.

أما أنا فقد كنت أصر على أن العبرة هي في ملاءمة الممثل للدور بصرف النظر عن أي اعتبارات أخرى .. وكانت هذه قناعتي. ولم أنس طبعا أن أذكّر ذلك الناقد بما تحفل به عناوين الفيلم من أسماء شابة جديدة في مختلف المجالات .. في تجاربهم الأولى.. مثل “عبد العظيم عويضه” للموسيقى التصويرية .. وسمير فرج لإدارة التصوير.. و”مختار يونس” كمساعد أول للإخراج. هذا إلى جانب “أحمد متولي” للمونتاج.. و”محمد راضي” لإدارة الإنتاج.

فصل من كتاب “شخصيات وأفلام من عصر السينما الذي صدر عن مكتبة مدبولي بالقاهرة في يناير 2011” *