“سارة”: نموذج مثالي للفيلم الروائي السوري القصير

عمرو علي *

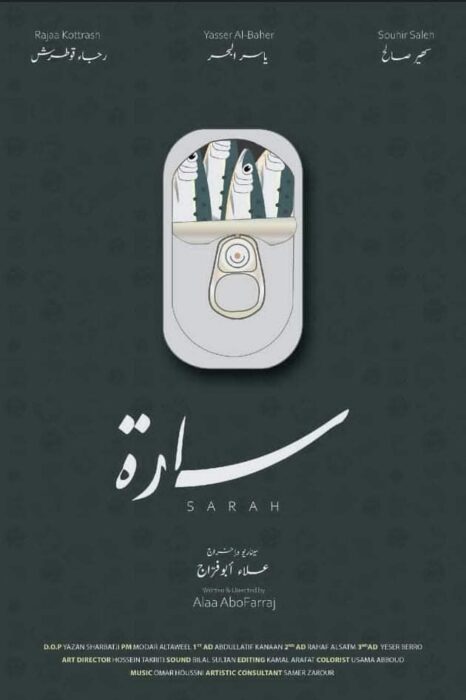

يكاد الفيلم السوري القصير سارة من تأليف وإخراج علاء أبو فرَّاج، والذي تمَّ عرضه عرضاً افتتاحياً ضمن فعاليات نادي بيت السينما في صالة الكندي بدمشق أواخر الشهر الماضي، يتحّول على نحو من الأنحاء إلى نموذج مثالي للفيلم الروائي القصير، نظراً للإستجابة الفنية المُحيطة بالشروط التي يفرضها هذا النوع من الأفلام، بدءً من التكثيف والإختزال الناتج عن قصر المدّة الزمنية للفيلم القصير والتي لا تسمح بطبيعة الحال بالإطالة والاستطراد، مروراً بضرورة تقديم حدث رئيسي واحد والمحافظة على وحدة الزمان والمكان ما أمكن ذلك، وانتهاءً بقلّة عدد الشخصيات وتحقيق لحظة تنوير أو دهشة تضفي على الفيلم قيمة مستحقّة وتقدّم رؤية أو وجهة نظر.

والحقيقة أن هذه الشروط ليست ثابتة ونهائية، وهي ليست قوانين علمية يجب على صنّاع الأفلام التمسك بها على الإطلاق، ولكن ما نقصده هنا بالتحديد هو أن تحقيق هذا الشروط يساهم بلا شكّ في تشذيب طريقة التعبير وإعادة إنتاجها وفق بناء متين ومحدَّد الوجهة على صعيد الشكل والمضمون، مما يكفل تحقيق أعلى درجة من درجات التأثير، وهذه بلا شكّ غاية معظم صنّاع الأفلام.

تتمحور أحداث الفيلم حول الشابة سارة (سهير صالح) التي تعيش في سطوح مستأجر في أحد أحياء دمشق الحديثة حيث تعمل كموظفة كاشيير في سوبر ماركت، وتعاني من وحدة وعزلة ممضّة لا يكسر دائرتها سوى حبيبها الشاب (ياسر البحر)، المتمرد واللامبالي اتجاه خوف وقلق سارة المَرَضي من المحيط خشية أن تكتشف صاحبة المنزل، والتي تقطن في الحارة نفسها، أمر علاقتهما وتسلّله خلسة إلى السطوح، وهكذا يضعنا الفيلم إزاء علاقة ثنائية بين فتاة خائفة وشاب شجاع، رغم أن العلاقة بينهما شديدة البساطة والبراءة، فهما لا يفعلان شيئاً أبعد من تناول طعام الغداء وتبادل أحاديث عابرة وعمومية، ثم النوم على سرير واحد في غرفة تحلينا عبر ديكورها وإكسسوارها إلى عوالم طفولية سعيدة، دون أن يتوانى الشاب نفسه عن مواجهة خوف وقلق سارة، حتى لوكان ذلك على حساب تذكيرها بأنها في المحصلة محض رقم أواسم مجهول في هذه المدينة الكبيرة، حين يصعد فوق الخزّان المطلّ على المدينة ليصرخ باسم سارة بأعلى صوته فلا يرتد إليه سوى الصدى الضائع في الفراغ.

وتبدو سارة هنا مطمئنة لهذه النتيجة التي خلُصَ إليها الشاب ما دامت تنأى بها بعيداً عن مرمى السلطة الإجتماعية الساعية إلى تسجيل أهداف أخلاقية وحشر الآخرين في خانة الإتهام، وتتصاعد محاولات الشاب لمواجهة خوف حبيبته عندما يصرّ على البقاء في غرفتها رغم قدوم صاحبة المنزل برفقة السبّاك لإصلاح عطل في المياه، لنكتشف في المحصلة أن الشاب ليس سوى قطّ منزلي تقوم سارة بتربيته رغم اعتراض مالكة البيت، فمخيلة سارة ومشاعرها قد أنسنت، في سياق عزلتها المتواصلة، هذا المخلوق ليتحوّل إلى شخصية من لحم ودم ووجود رغم أنه لا وجود له على الإطلاق.

بهذه البساطة والكثافة يقدّم الفيلم معالجته لثيمة باتت كثيرة الإشتغال في الآونة الأخيرة، وهي عزلة الإنسان في عالمنا المعاصر، ولكن اللافت هذه المرّة أنها تأتي بمعالجة سينمائية سورية خالصة وسط بيئة خصبة لإختبار هذه المشاعر، ولعلّ أحد الأسئلة التي طُرِحَت خلال النقاش عقب العرض ينفذ بشكل رئيسي إلى جوهر الفيلم، ما دام الحديث هنا يدور حول سبب تخيّل سارة لحبيبها الشاب على تلك الهيئة المشاكسة والبرّية، إن صحّ التعبير، والتي ظهر بها بوصفه، على صعيد السلوك الخارجي، يراوح بين الصفات الإنسانية والحيوانية في آن.

ولعلّ صورة هذا الشاب لا تنفصل في هذا الصدد عن صورة العالم الخارجي الذي يبدوعدوانياً اتجاه هذه الفتاة الوحيدة وكأنه محض ماكينة عملاقة لا همّ لها سوى طحن الكائنات البشرية المرهفة وليّنة العريكة، خاصّة إذا ما أخدنا في عين الاعتبار محاولات جار سارة الشاب للتحرّش بها بطريقة غير مباشرة بوصفها ضحية محتملة إن تمكّن من اصطيادها.

ولعلّ واحدة من المآخذ الأساسية في الفيلم تتبدّى في إحجامه عن الإشارة إلى ماضي سارة نفسها، والتي تبدو وكأنها مقطوعة من شجرة، مع استخدام اللهجة الشامية في حوارها رغم أن أبناء دمشق لا يقدمون عادةً على استئجار المنازل أو الشقق المفروشة في مدينتهم حيث ينحصر هذا، في الغالب الأعمّ، بالوافدين إلى العاصمة، مع وجود استثناءات قليلة لا يبدو أن سارة، بالتركيبة التي قُدِمَت على هيئتها، قد تكون من ضمنها، إضافة إلى المفارقة التي سببّها الاعتماد على اللون الأزرق في الصورة والذي يضفي حالة من السكينة والتصالح النفسي مع المحيط رغم أن سارة كانت تخوض طيلة الوقت صراعاً داخلياً في مواجهة المحيط.

والحقيقة أن الفيلم كان يحتمل، من وجهة نظرنا، مزيدأ من الإشتغال على صعيد الصورة التي جاءت ملبّية للشروط الفنّية والجمالية دون أن تجنح نحو الإستخدام الخلاّق أو التوظيف الإبداعي لعناصرها، ولعلّ الأبرز في هذا الصدد يتجلّى في الكادرات والزوايا الواطئة للكاميرا مع التركيز على حركة أقدام سارة في المنزل والتي سيُعرَف لاحقاً أنها مأخوذة من وجهة نظر القطّ، ورغم تميّز المونتاج والإيقاع المحكم في الفيلم إلا أن ذلك لم يمنع جنوحه نحو المبالغة في استخدام لقطات فوتومونتاج سريعة لفتح سارة لباب منزلها، وإن كان الهدف من هذه المتوالية المونتاجية هو الدلالة على مرور الأيام، فإنها قد جاءت في المحصلة مشوّشة ونافرة عن الأسلوب المُتبَع في الفيلم ككل.

ورغم هذه المآخذ التي يبدو بعضها جوهرياً وبعضها ثانوياً، فإن الفيلم يزخر في المقابل بجملة من العناصر المتميّزة، في مقدّمتها الأداء التمثيلي الرفيع لبطلة الفيلم سهير صالح، وكذلك الإختيار الموفق للموسيقى والإقتصاد في استخدامها على عكس العديد من الأفلام السينمائية العربية التي تكاد لا تنقطع موسيقاها طيلة الشريط فتجافي بذلك فضيلة الإختزال وتفقد قدرتها على التأثير والذي يُفتَرَض به أن يكون غايتها العليا.

والحقيقة أن “سارة” لا يكتسب قيمته من توهَج الفكرة وجودة التنفيذ ومتانة البناء فحسب، وإنما بوصفه فيلماً سورياً قصيراً مستقلاً تمَّ إنتاجه بجهود فردية من قبل كاتب ومخرج الفيلم، وإن كان الفيلم قد حصل لاحقاً على دعم من إحدى شركات القطاع الخاص، إلا أن هذه الظاهرة تبقى بلا شكّ نادرة الحدوث في سياق السينما السورية، ولو أننا نظرنا إلى الفيلم من هذا المنظور، مع الأخذ في عين الاعتبار مشاركته في عدّة مهرجانات سينمائية منها مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي ومهرجان الإسكندرية للفيلم القصير (جائزة هيباتيا الفضّية وتنويه خاص للممثلة سهير صالح)، فستتبّدى بجلاء أهمية هذا الفيلم في السياق العام، وحقيقة كونه علامة مميّزة ضمن الأفلام السورية القصيرة، وواحد من أكثر التجارب إلهاماً إن تحَّول لاحقاً إلى نقطة إنطلاق تؤسّس للمزيد من الإنتاجات في إطار السينما المستقلة.

- ناقد سينمائي من سورية