حين يلتقي الحب مجددًا: “خارج الموسم” و”أنا وأنت وساعات السفر”

رشا كمال

مثلما يحمل اللقاء الأول بين قلوب الأحباء جاذبية خاصة في الأعمال الفنية المختلفة، يكتسب اللقاء الثاني أهمية فريدة في السينما، حيث يُستدعى الماضي ليُلقي بظلاله على الحاضر، فيكشف عن جروح لم تلتئم أو مشاعر لم تفقد وهجها، فلا تكتفي السينما برصد اللقاء، بل تتعمق في استكشاف أبعاده الزمنية والثقافية والاجتماعية، مهما تشابهت المشاعر واختلفت الشخصيات.

يعالج المخرج الفرنسي ستيفان بريز هذا الموضوع في فيلمه الأحدث “خارج الموسم Out of Season، إنتاج 2023، الذي كان ضمن الأفلام المتنافسة على جائزة الأسد الذهبي لمهرجان فينيسيا في دورته الثمانين. بريز الذي شارك في كتابة الفيلم مع الكاتبة ماري دوركير، يستوحي من تجربته الشخصية، مما يضفي على الفيلم عمقًا إنسانيًا متميزاً.

يختلف الفيلم عن مشاريع بريز السابقة، التي ركزت بشكل أساسي على الظروف الاجتماعية والاقتصادية وآثارها النفسية على شخصيات أفلامه، مثل ثلاثيته الشهيرة عن العمل (“مقياس الرجل”، “في الحرب”، و*”عالم آخر”*). ومع ذلك، يظل هذا العمل وفيا لروح أفلامه التي تتشارك شخصياتها في خيبات الأمل والسعي للتحرر من الأوهام، وهو ما وصفه بريز في حواره مع يونيفرانس بأنه جوهر التجربة الإنسانية التي يسعى لرصدها. في هذا السياق، يصبح “خارج الموسم” ليس مجرد فيلم عن لقاء عاطفي، بل عن لحظة مواجهة حتمية مع الذات في ظل الزمن والمجتمع والثقافة.

تنطلق الحكاية من احتمال اللقاء مثلما عبر عنه الشاعر إبراهيم ناجي في قصيدته ( الاطلال):

“ربما تجمعنا أقدارنا ذات يوم بعدما عز اللقاء”

وهو اللقاء الذي يجمع بين لوران (جيوم كانى) أي الممثل الفرنسي المحبوب- في الخمسين من العمر، الذي يترك عمله فجأة في باريس، ويذهب للاستجمام في أحد المنتجعات الصحية في سويسرا- وحبيبته السابقة أليس ( قامت بالدور الإيطالية ألبا رورفاكر) التي افترق عنها منذ خمسة عشر عاما.

ما يعاني منه لوران غير واضح في البداية، لكن مع تقدم الأحداث، ندرك أن هناك ما يضيق بصدر هذا الرجل عندما ينفجر في البكاء لفشله في التعامل مع آلة صنع القهوة داخل غرفته. لكن من خلال مكالماته الهاتفية مع زوجته وزميله في العمل ندرك أنه قد رحل فجأة، وترك عمله بعدما كان يستعد للوقوف على خشبة المسرح لأول مرة، متسببًا بخيبة أمل لزملائه. يبدو أن هذا الرجل يقف على مفترق طرق في حياته، انها أزمة منتصف العمر.

حين يلتقي بأليس، تتحدث عن حياتها بعد انفصالهما، تعيش حياة هادئة هانئة، تمتلك دار لمساعدة كبار السن، وزوجها شخص طيب، ومازلت تمارس هواية العزف على البيانو، ولها ابنة في عمر المراهقة، تعبر له بكلماتها واصفة حالها “أنا سعيدة”، والابتسامة تعلو محياها. في المقابل يعرب لها لوران عن حاله كما تراه، وانحسار شعره لتقدمه في العمر، وضعف نظره، والقلق الذي تسبب في انتقاله إلى سويسرا للتشافي، لكنها تنظر لحياته من الخارج، وتعدد له ما يمتلكه من أشياء مادية ومعنوية كافية لتحول بينه وبين القلق، كانت هذه أول مرة تعلو الابتسامة وجهه عندما جعلته يرى الأمور من منظار آخر خارج نفسه.

ومن بعد المقابلة الأولى يأتي الدور على أفاعيل الزمن مثلما قال الشاعر سيد حجاب:

” يا ترى اللي بيعيش الزمن إحنا، ولا الزمن هو اللي بيعيشنا “..

يهتم القلم النسائي المشارك في تأليف الفيلم بتفاصيل شخصية أليس، بعدما كانت تبدو هادئة، يتسلل الاضطراب إلى نفسها لتجد نفسها في مواجهة جرح قديم، عندما يسألها لوران إذا ما كان زوجها يعرف بأمره، تجيبه نافية، معللًة أن زوجها ليس من محبي فنه، وسيزداد كرها له إذا أدرك أنه نفس الشخص الذي تسبب لها بالاكتئاب قبل زواجها به. لا تخجل أليس من الاعتراف بضعفها وهشاشتها، وتأثير الفراق عليها، لذلك نجد أن الحوار المكتوب لشخصيتها كان أعمق، وأكثر صدقًا، وألمًا من حوار لوران، فكلماتها تعري ضعفه وتواجه بخطأه، حتى بعدما يبدي اعتذاره، يظل الفيلم رحلة إدراك من جانبه بما تسبب فيه، وبالنسبة لها مواجهة حقيقة الحياة التي تعيشها.

يمنحنا اللقاء الثاني بعد الفراق ان نرى كل طرف بعين الأخر، لوران كما تصفه أليس في نهاية الفيلم يحب أن يأخذ الشيء، ثم يرميه، ثم يهم بالرحيل. هذا ما قام به بُعيد قراره بخوض تجربة المسرح التي وضعته في مواجهة مع نفسه، وقدراته.

بل ويتضح أيضا سطحية تفكيره في الأعمال المقدمة له، فلم يلتفت مثلًا إلى ما تتناوله من مشاكل اجتماعية واقتصادية، إلا أثناء مناقشته مع زوجته، هذا واحد من المشاهد الذي يدل على أنه شخص يرى من الأمور ظاهرها، ولا يتمعن في بواطنها، وهو أيضا أحد المشاهد الذي يظهر من خلاله انحياز المخرج للجانب النسائي في الفيلم، فالنساء فيه يمتلكن القدرة على التعبير، وتوضيح ما لا يدركه البطل.

ولم تقتصر أفاعيل الزمن على التغيرات التي تعيشها كل شخصية بل تعكس بدورها أسئلة وجودية واجهها المخرج أثناء محنة وباء كوفيد-19، وحاول أن يلقي الضوء عليها في فيلمه.

يرى أن تلك المنحنة وضعتنا في مواجهة مع حياتنا، وأسئلة من قبيل:

هل هي تلك التي لطالما أردنا ان نحياها، أم نتعامل معها ومع الأشخاص الذين نشاركهم إياها كأمر مسلم به؟!

لذلك نراه ينسج هذه التساؤلات في صراع أليس مع الحياة التي ارتضت بها بعد فراقها عن لوران، وكذلك حياة الشهرة التي أخذت الأخير في دوامتها، فأصبح الصراع الداخلي لكل من الشخصيتين أثقل بكثير من الصراع الخارجي. لا يوجد صراع خارجي حقيقي تواجهه أليس لاقتناعها بحياتها الحالية، لكن لقاءها بـ لوران جعلها تواجه الرفات المتبقي من حب قديم. أما بالنسبة للوران، فإن صراعه في حياته العملية وابتعاده عن ذاته جعلاه عاجزًا عن إدراك أبعاد الصراع الداخلي الذي كانت أليس تكشفه له تدريجيًا.

يستخدم المخرج مقطع دوكيودراما لحوار يدور بين أليس وصديقتها لوسيت (لوسيت بودين)، وهي امرأة مسنة تعيش في دار كبار السن الذي تمتلكه أليس، يوضح المخرج من خلاله جوهر الإدراك، والتحرر من الوهم الذي يهتم به في أعماله.

لوسيت امرأة من جيل يختلف تماما عن الجيل الذي ينتمي إليه أبطال الفيلم، لجأت إلى الزواج هربًا من تزمت والدها، وارتضت بزوجها، وعاشت معه وأنجبت ابنائها، لكن اكتشفت بعد موته حقيقة ميولها الجنسية. تتوجه إليها أليس بسؤال عن طبيعة العلاقة الحميمية مع زوجها الراحل، لتجيب أنه كان واجب عليها، إرضاء لحقوقه الزوجية حتى وإن لم يكن دون عاطفة من جانبها، وأن ما مضى من حياتها فرض عليها اجتماعيا وأخلاقيا، وهي ارتضت به لأن هذا ما كان متوقع منها. لهذا الحوار صداه في عصرنا الحالي وما تحاول السينما تمريره عن الظروف القمعية التي تسبب فيه الرجل وارتضت بها المرأة أو امتثلت اليها.

ومثلما الحوار هو حليف البطلة في التعبير عن هشاشتها وحقيقة الجرح الغائر في نفسها، كانت الكاميرا هي المعبر أو لسان حال البطل منذ البداية، أثناء رحلته للمنتجع يستخدم المخرج اللقطات العلوية معه، والحركة الجانبية للكاميرا لتسطيح اللقطة، ولتهميش البقعة التي يحتلها في الإطار، وفي مشاهد كثيرة يضعه في إطار داخل اطار اكبر ليعكس مأزقه النفسي.

واستخدم التماثل في الألوان البيضاء والباردة أثناء إقامته في المنتجع فامتزج مع المكان وتوحد معه، وحتى عند جلوسه بمفرده، يعزله المخرج بمفرده في الإطار مسلطًا بؤرة الصورة عليه فقط، هذا مع الاحتفاظ بالكاميرا على مسافة منه، تراقبه من بعيد، وتتحرك حركة تكاد تكون غير محسوسة عند اقترابها منه. وثبات الكاميرا هنا يمنح الفرصة للمُشاهد للتمعن في ردود أفعال الشخصيات والتلصص عليهم، دون التماهي معهم، فهي ليست قصة رومانسية ولكنها عن الحب.

المكان له دلالته أيضًا في الفيلم، فالمنتجع الطبي بسويسرا يصبح رمزًا مزدوجًا: فهو من ناحية مساحة للعزلة والتشافي، ومن ناحية أخرى بيئة تعكس حالة الهروب والانفصال عن الواقع، فكان بالنسبة للوران نقطة تحول ومواجهة مؤلمة لذاته.

أما أليس فالتساؤلات التي يحييها اللقاء تجعلها ترى حقيقة حياتها في هذه المدينة التي شبهتها بـ ‘فقاعة’ صنعتها لنفسها تجنبًا من مواجهة الماضي.

تتميز صورة الفيلم بالشاعرية، في التقاط طبيعة البلدة، واستغراق الكاميرا في تأمل شوارعها، ومراقبة أليس ولوران. لذلك تخلق الصورة، وكذلك المونتاج واختيار استخدام عدم التزامن بين الصوت مع الصورة المعروضة حالة من انعزال الشخصيتين في هذا المكان الذي أحيا جراحهم لأيام قليلة.

يساهم أداء الممثلين بشكل كبير جدا في نقل الحالة الشعورية الناتجة عن الصراع الداخلي الذي تواجهه الشخصيات، لاسيما أليس، حيث يقع عبء كبير على الممثلة الإيطالية ألبا رورفاكر في تجسيد هشاشة هذه المرأة، تمكنت ألبا من الوصول لصدق الأداء وهي تختنق بدموعها محاولة التعبير عن حالة الانغلاق التي فرضتها أليس على نفسها بعد الفراق، حتى مزجها بين لكنتها الإيطالية والفرنسية كان لهو دور في خلق شخصيتها المتفردة على الشاشة. لها أيضًا لحظات جميلة أثناء تأملها لزوجها وابنتها، وهي تتألم وتبكي بسبب الجرح الذي عاد يؤلمها، وصراعها بين التزاماتها كزوجة وأم، والانسياق وراء مشاعرها، لذلك عندما حانت لحظة الرد على الجرح القديم، جمع أداؤها بين التعبير بغضب من جرح الماضي، وقسوة إدراكها للحاضر.

يعبر الممثل جيوم كانيه بصمته الذي كان أبلغ تعبير عن القناع الهادئ الذي يخفي انانية تعامله مع الآخرين وراءه، وعدم اقتراب الكاميرا كثيرًا منه حتى في لحظة انفجاره بالبكاء كانت للتمعن أكثر في ردود أفعاله.

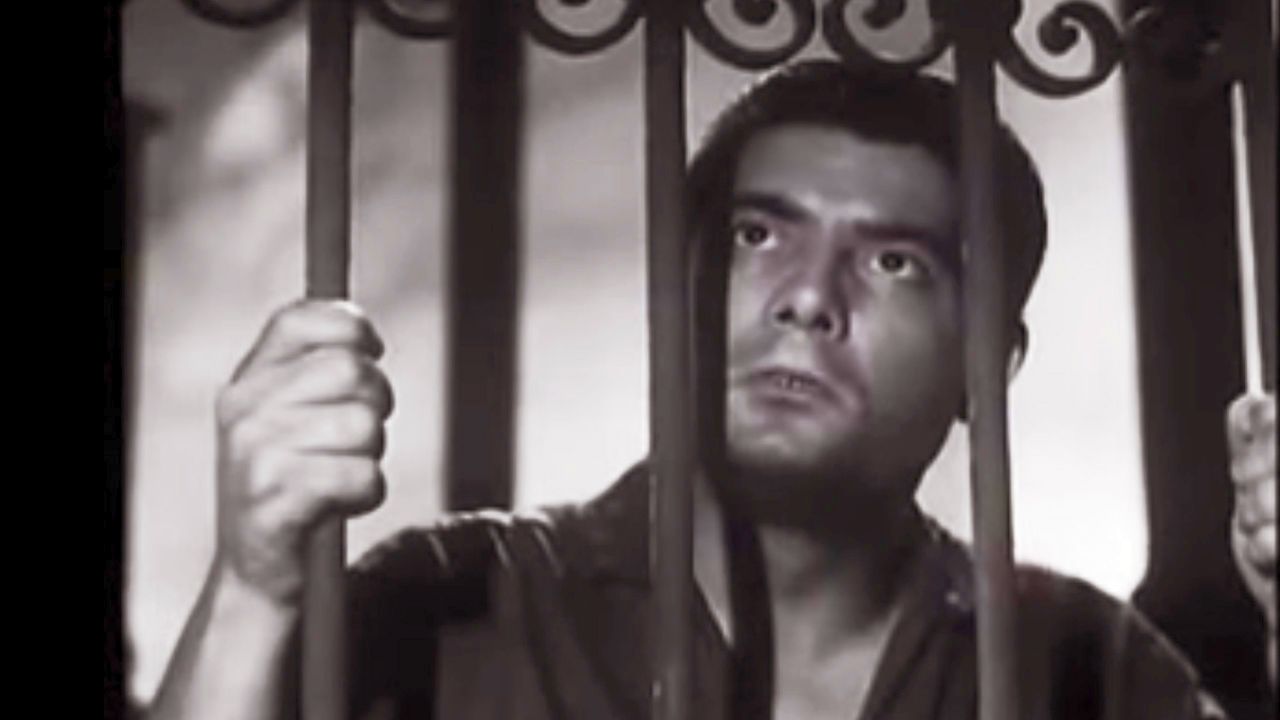

ساعات السفر

تتشابه تجربة اللقاء الثاني في فيلم “أنا وأنت وساعات السفر” (1988) للكاتب وحيد حامد مع “خارج الموسم”، ولكنها تأخذ طابعًا مختلفًا يعكس سمات الزمن والمكان الذي صيغ فيه العمل. يجتمع الكاتب عزت هلال (يحيى الفخراني) وسلوى (نيللي) في قطار متجه من القاهرة إلى الإسكندرية، حيث يصبح القطار رمزًا للحياة المتحركة بين الماضي والمستقبل، بينما يمثل الحوار بينهما تصادم العقل والعاطفة المجروحة.

في هذا اللقاء، تبرز أزمة العلاقة في ظل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي فرضتها فترة الثمانينات، حيث يطغى الجانب الواقعي على الرومانسية. لم يكن اللقاء عن استعادة الحب بل عن مواجهة الظروف التي دفعت بهما إلى الفراق، من ارتفاع تكاليف الزواج إلى الضغوط الاقتصادية والاجتماعية.

وحيد حامد، بحسه الواقعي، يضع النهاية في مكان مختلف عن الفيلم الفرنسي. بينما يمنح خارج الموسم أبطاله فرصة لاستعادة ذكريات الماضي والمصالحة مع الجراح، يختار حامد حلاً عقلانيًا متحفظًا، ينسجم مع طبيعة التلفزيون في تلك الفترة. يغادر كل من يحيى وسلوى القطار في محطات مختلفة، متقبلين الواقع.

وهكذا، رغم اختلاف الأزمنة والأماكن بين الفيلمين، يلتقي كلاهما عند جوهر واحد: اللقاءات الثانية ليست عن الحب فقط، بل عن الحياة، وما يتركه الزمن من أثر لا يمحوه الفراق أو اللقاء.

في فيلم “خارج الموسم”، يقدم ستيفان بريز تأملًا عميقًا في طبيعة العلاقات الإنسانية، والفراق وأثره العميق على أرواحنا. لا يتحدث الفيلم عن استعادة الحب الذي كان، بل عن مواجهة الذات ومصارحة الجراح القديمة التي ما زالت تنبض. من خلال أداء إنساني صادق وتصوير شاعري، يمنح من خلاله فرصة التوقف والتفكير للمًشاهد في تلك اللقاءات التي لم تكن مجرد صدفة، بل لحظات مفصلية تحمل في طياتها تأمل حول الفقد والنضوج وقبول الحياة كما هي، بكل تناقضاتها.

وفي النهاية، يعيدنا بريز إلى سؤال مركزي يطرحه الزمن علينا جميعًا: هل نعيش الحياة كما أردناها يومًا، أم نكتفي بما فرضته علينا الظروف، هكذا يبقى الفيلم مثل بيت الشعر (ربما تجمعنا أقدارنا ذات يوم بعدما عز اللقاء) انعكاسًا لكل ما يعتمل في داخلنا، حاملاً حتمية اللقاءات الثانية التي تجمع بين القدر والتصالح مع الماضي، ولو للحظات خاطفة.