جرائم لارس ﭬـون تريير: مسيرة سينمائية

لارس فون تريير

لارس فون تريير

باسم عبد الحليم

منذ أول أفلامه في ثمانينات القرن الماضي، وحتى أحدثها في عام 2018، قدَّم المخرج الدانماركي لارس ﭬـون تريير تجربةً من أكثر التجارب السينمائية المعاصرة تقلُّبًا وإثارة للجدل. إن لـﭭـون تريير سمعته في الاستفزاز المتكرر، ليس فقط بأرائه وتصريحاته الصادمة، التي لا يهتم كثيرًا بتصحيحها أو توضيح مغزاها، بل أيضًا بأفلامه التي تجاوزت نحو 14 فيلمًا روائيًا طويلًا، وانطوت في مجملها على نظرةٍ شديدة التشاؤم للإنسانيَّة، وكذلك بأساليبه التعبيريَّة الحادة، إلى حد وصف أفلامه بـ”الفضيحة السينمائية”.

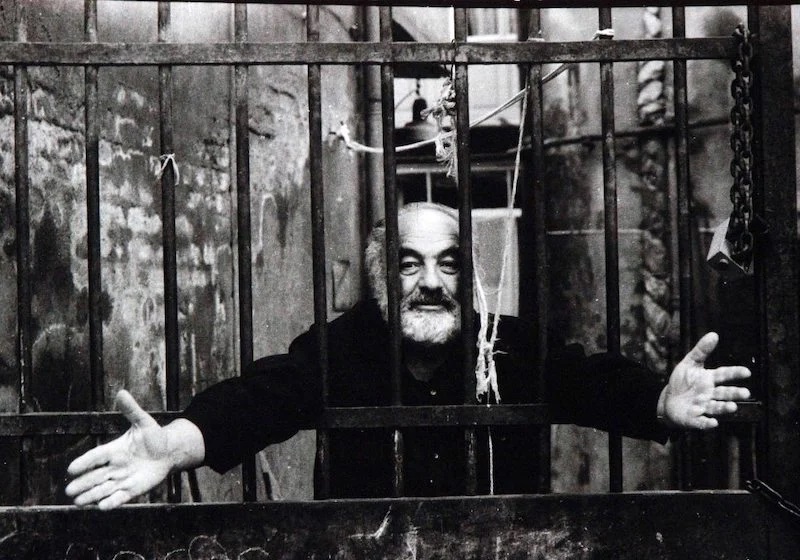

أول أفلام ﭬـون تريير الطويلة “عنصر الجريمة”The Element of Crime ، كان في عام 1984، بمشاركةٍ من نيلز ﭬـورسيل في كتابة السيناريو. انتمى “عنصر الجريمة” جوهريًا، ومع لمسةٍ سورياليَّة، إلى نوعية الفيلم نوار Film-Noir. وهو ما يبدو غريبًا على مخرج اشترك، في ما بعد في تأسيس حركة سينمائية؛ عادَتْ سينما النوعَ عداءً صارمًا، مثل “دوجما 95” Dogma 95، إلى حد إدراج قاعدة في بيانها التأسيسي، تُحرِّم على أعضاءها صُنْعَ أفلام تنتمي إلى نوعٍ سينمائي مُحدد. لكن الغرابة تزول بمتابعة مسيرة ﭬـون تريير، والتي تكررت زياراتُ المخرج فيها إلى أنواعٍ وضروبٍ سينمائيَّة مختلفة أخرى.

يدور “عنصر الجريمة” حول المحقق فيشر (مايكل إلفيك)، الذي يخضع إلى التنويم المغناطيسي، لكي يتذكر آخر قضاياه في أوروبا. وفيها يلاحق فيشر، مُستَدلًّا بالأساليب غير التقليدية التي يقترحها كتابٌ ألَّفه أستاذُه ومعلمُه أوزبورن (إزموند نايت) تحت عنوان “عنصر الجريمة”، أثرَ القاتل المتسلسل هاري جراي، الذي قتل عددًا من الفتيات الصغيرات من بائعات اليانصيب. بحسب الكتاب/ الدليل، يكون على فيشر أن يحاكي رحلة قام بها القاتل، وسجلها أوزبورن في تقرير مراقبة طويل. تصاحب فيشر العاهرةُ ذاتها التي صاحبت القاتل، ونتابع التداعي النفسي الذي يصيب المحقق من جراء مطابقته لذهن القاتل وعقله. تتحرك دراما فيلم “عنصر الجريمة” جغرافيًا من القاهرة إلى أوروبا. وتُظهِر اللقطاتُ الأولى رجوعَ المحقق فيشر إلى القاهرة للتذكُر، بعد انتهاء كل شيء، ثم نعود مع الفيلم إلى أوروبا، في استرجاعٍ طويل، لسرد ما حدث.

في “عنصر الجريمة”، يُصوِّر ﭬـون تريير أوروبا بوصفها خرائب ديستوبيَّة مُقبضة وسالبة للروح. وتتكرر تلك الرؤية القاتمة ذاتها، بتنويعاتٍ مختلفة، في الفيلمين التاليين “وباء”، و”يوروبا”؛ اللذان شكلا مع الفيلم الأول ما سيطلق عليه ﭬـون تريير “ثلاثية يوروبا”، في ما يشبه تخييلًا سينمائيًا كابوسيًا لحقَبٍ ماضية ومستقبليَّة مضطربة من التاريخ الأوروبي.

في “وباء” Epidemic، نتابع خطان دراميان: واقعي وخيالي. في الخط الأول يظهر ﭬـون تريير وشريكه في الكتابة نيلز ﭬـورسيل بشخصيَّتيْهِما الحقيقيَّتيْن، وهما يحاولان جمع التمويل اللازم لفيلمهما الجديد. تُفْقَدُ النسخةُ الوحيدة من سيناريو الفيلم، المُعنوَن بـ”ضابط البوليس والعاهرة”، في إشارةٍ واضحة إلى فيلمهما السابق “عنصر الجريمة”، فيختلقان في اللحظات الأخيرة قبل لقاء المنتج، سيناريو آخر من نوعية الخيال العلمي، يدور حول وباءٍ عالمي. في الخط الآخر، نتابع مشاهدَ السيناريو، ويلعب فيه ﭬـون تريير نفسه دور طبيب ينطلق إلى الريف لمساعدة وإنقاذ المصابين بالوباء. ويتصاعد دوار التقاطعات بين أحداث السيناريو وأحداث الواقع.

تفكك الفكرةُ الأساسية لفيلم “وباء”، العمليةَ الإبداعية لكتابة السيناريو، بعرض الصدام الأزلي بين مخيَّلة الفنان والواقع الإنتاجي المُعَرْقِل، وهي المخيَّلة التي تبلغ أشدَها في عرض الصراع مع الوباء في الريف. يجتمع ﭬـون تريير وﭬـورسيل مع المنتج، الذي يعترض على السيناريو المُقترَح لخلُّوِه من مشاهد العنف والحبكات الفرعية وحالات الموت. حتى نصل إلى تتابعات النهاية السورياليَّة، حيث ينضم رجلٌ وامرأة إلى ﭬـون تريير و ﭬـورسيل للمساعدة في عملية الكتابة، وتقع المرأة تحت سيطرة دراما السيناريو التي تبدأ في التحقُّق واقعيًا، فتنهي حياتَها بيدها. كما تبدأ أعراضُ الوباء في الظهور على ﭬـورسيل.

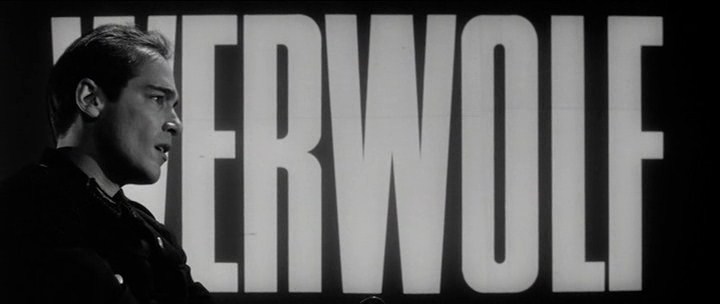

“يوروبا” Europa، الأخير من الثلاثية، هو الفيلم الذي سيحقق النجاحَ الأكبر لَدَى النقاد وجمهور السينما. في رحلةٍ عكسية لرحلة كارل روسمان، المهاجر في رواية فرانز كافكا “أمريكا”، يعود ليوبولد كيسلر (جين-مارك بار) إلى أوروبا، وتحديدًا إلى ألمانيا عام 1945، ما بعد الحرب العالمية الثانية، للعمل في شركة “زنتروبا” للقطارات، بدافع المشاركة في إعادة بناء ألمانيا المتضررة من جراء الحرب، فيُقَابَل بالصراعات العنيفة في ألمانيا تلك الحقبة. وتشتدُّ أسلوبيَّةُ ﭬـون تريير في تصوير فيلمه بالأبيض والأسود، لصُنْع جماليةٍ تناسب فيلمه التاريخي على مستوى الصورة.

لطالما جاهد السينمائيون لبلوغ المنظر الصحيح للفيلم التاريخي. ودفع المصور السينمائي لاسلو كوفاكس يومًا بأن على الفيلم التاريخي أن يبدو وكأنه قد صُوِّرَ فعلًا في حقبته، ثم أُخرِج من الدرج للعرض، مثل الطبعات العتيقة الباهتة. وفي “يوروبا”، يقرر ﭬـون تريير اللجوءَ إلى التصوير بالأبيض والأسود، والذي يمنح الصورةَ أناقةً خاصة، من أجل تلك الروح التاريخية لفيلمه، وكذلك إلى التصوير على خلفيَّةٍ صوريَّة معروضة بواسطة بروﭼيكتور؛ تتنافر نِسَبُها مع التكوين الأمامي للكادر، مع إضفاء بعض البقع اللونية إلى الصورة في الوقت نفسه، لخلق التغريب الذي يُبعِد صورته عن المطابقة مع الواقع، وهو تغريب يتلاءم تمامًا مع الجو الحلمي الذي تجري فيه دراما الفيلم.

***

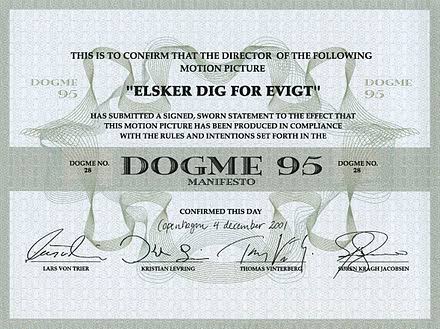

في عام 1995، شارك لارس ﭬـون تريير مع زميله المخرج توماس ﭬـنتربرج، في تأسيس وكتابة مانفيستو حركة “دوجما 95” السينمائية. تأثُّرًا بالواقعيَّة، وبالموجة الفرنسيَّة الجديدة، نهضتْ الحركةُ على دوافعٍ جذريَّة لصُنْع أفلام سينمائية تعتمد على القيم التقليدية للقصة والتمثيل والموضوع، ورفض استخدام أي مؤثرات أو تكنولوجيا خاصة مُساعدة، وعلى الرغبة في استعادة القوة للمخرج بوصفه فنانًا، كمعارضةٍ متطرفة لسلطة إستوديوهات الإنتاج.

اشتمل بيانُ الدوجما على قواعدٍ صارمة لما يمكن أن يُطلَق عليه “فيلم دوجما”، منها: التصوير وتسجيل الصوت في المواقع الطبيعية للفيلم، عدم استخدام موسيقى تصويرية مُضافة سوى تلك المُسجلَة في الموقع، استعمال الكاميرا المحمولة باليد في التصوير، الفيلم يجب أن يكون بالألوان، وأي مؤثرات إضاءة خاصة غير مقبولة بخلاف لمبة الإضاءة المُثبتة في الكاميرا، أفلام النوع مرفوضة، والفيلم لا يُنْسَب إلى المخرج على الإطلاق، بل إلى اتجاه الدوجما. وبالنظر إلى تلك القواعد، قد يمكننا وصف “دوجما 95” بالحركة الفنية الأكثر تصلُّبًا وجمودًا في تاريخ السينما.

يستدعي استخدام الكاميرا المحمولة على اليد جمالياته الخاصة، إذ يمنح المشهدَ ملمس الفيلم التسجيلي أو النشرة الإخبارية، وتقوِّي حركتُها المهتزَّة غير المنتظمة من إحساس بخشونة الواقع، من وجهة النظر الذاتيَّة للمشارك في الحركة. كما أنها فعَّالة التأثير، على نحوٍ خاص، في تصوير العنف، إذ تتلاءم الحركة المُشوَّشة مع روح الحدث العنيف على الشاشة. وسيستثمر ﭬـون تريير تلكَ الخواص طويلًا، سواء في مشاركاته مع الدوجما، أو في غيرها.

كما قد يُتوقَع، تم تجاوز القواعد الصارمة للدوجما عند التنفيذ الفعلي، بل ومنذ الفيلم الأول “الاحتفال”، الذي صنعه توماس ﭬـنتربرج في عام 1998. فقد اعترف ﭬـنتربرج، بتغطيته النافذة في أحد مشاهد فيلمه، وباستخدامه مؤثرات إضاءة خاصة. وكذلك سيُقرُّ ﭬـون تريير بإضفائه موسيقى تصويريَّة غير مُسَجْلة في الموقع، على شريط فيلمه “الحمقى” الصوتي The Idiots، المُصنف كفيلم دوجما لنفس العام.

يصوِّر “الحمقى” مجموعةً من الأفراد، يدَّعون التأخرَ العقلي في طقسٍ شبه احتفالي، وينخرطون في ممارسات جنسية، ثنائية وجماعية، وهم على هذه الحالة. أثار الفيلم عاصفةً من الانتقادات، بدأت في عرضه الخاص بمهرجان كان السينمائي، حيث نهض أحدُ النقاد من بين صفوف المشاهدين صائحًا: “ما هذا الخراء!”، كما تصاعدت الكثيرُ من الأصوات المُنَدِّدة بالتصوير بالغ القبح للتأخر العقلي. وبدايةً من فيلم “الحمقى”، سيكتسب ﭬـون تريير سمعته كأحد أكثر مخرجي السينما إزعاجًا وتطرُّفًا.

إن ما اعتُبِر في تنظيرات الدوجما استعادةً لسلطة المخرج من إستوديوهات الإنتاج، بدا في الواقع نكوصًا عما اكتسبه الوسيطُ من تطورٍ تعبيري على مدار تاريخه. لقد صارت الدوجما في نظر الكثيرين، وعند التجربة الفعلية، تخريبًا قطعيًا للفن السينمائي. وفي ما بعد، ستُوصَف من قِبل أحد النقاد المرموقين، هو الناقد الأمريكي أرموند وايت، بـالحركة التي قَـرَّبتْ صناعة الأفلام “من بورنو الهواة”، وسيعتبرها ساقطةً من تاريخ السينما.

*

يمكن النظر إلى الأفلام التي سينجزها ﭬـون تريير في السنوات التالية على مرحلة الدوجما، بوصفها انقلابات حَديَّة متتابعة على قواعد الدوجما نفسها. يمثل فيلمه “راقصة في الظلام” Dancer in the Dark، في عام 2000، أول تلك الانقلابات. وفيه اختبر ﭬـون تريير المزجَ بين نوعيْن سينمائيَّيْن جماهيريَّيْن بالأساس: الميلودراما والميوزيكال.

لطالما كانت الميلودراما من أكثر الأنواع ارتباطًا بفن الفرجة في صورته الأولية جدًا، الجماهيرية جدًا. وبينما تتطلب الكوميديا مُشاهِدًا ذكيًّا، لالتقاط المفارقات الكوميدية والاستجابة لها، لا يحتاج إدرارُ الدموع من أعين الجمهور إلى القدر نفسه من الذكاء. لكنها، أي الميلودراما، لا تخلو من خطورة، إذ تخلق أفقًا من التوقع الدرامي لمآلات الشخصيات يتطلب إشباعَه في نهاية الفيلم، ولو بالقدر الأدنى من الترضية، وهو ما لا يتحقق في “راقصة في الظلام”. تدور الحكاية الأساسية للفيلم حول امرأة عاملة (المغنية والموسيقية الأيسلندية ﭘـيـﭽورك)، تهوى الغناء والرقص، تُتَهَم ظلمًا بقتل جارها الضابط وسرقة أمواله، ونتابع الملابسات التي أدت إلى هذا الاتهام. إن الشخصية تُظلَم وتُعاني، لكنها لا تحظى بتطويبها النهائي من تلك المعاناة. وبسقوط جسد البطلة المظلومة من فوق منصة الإعدام، تسقط كل إمكانية لخلق معنى من تلك الميلودراما الموسيقية. يُضفي ﭬـون تريير، على المشهد الختامي، لوحة مكتوبة: “يقولون إنها الأغنية النهائية، لا يعرفوننا. ليست الأغنية النهائية، إلا إذا سمحنا بذلك”. فما المقصود؟ هل يحثنا المخرج على فعلٍ ما؟ وما هذا الفعل بالضبط؟ إن المغزى وراء النهاية المُحبِطة للمتفرج يظل غامضًا رغم ذلك.

على ناحية أخرى، يتناقض البذخُ البصري المُفتَرَض في فيلم الميوزيكال مع أسلوب ﭬـون تريير الإخراجي. يبدأ “راقصة في الظلام” بالبطلة وصديقتها تشاركان في بروفة لمسرحية مُقتَبَسة عن فيلم الميوزيكال الأيقوني “صوت الموسيقى”. البروفة مُشوَّشة وهزلية، والبطلة تتخبط في رقصها، كأن المشهد بأكمله محاكاة واقعية لأسطورية الفيلم الشهير. في مشهد آخَر، تسخر إحدى شخصيات الفيلم من الموسيقى التي تظهر وتختفي فجأة في الأفلام الموسيقية الراقصة. ويحاول ﭬـون تريير تجاوزَ هذا الخلل كما يعرضه على لسان شخصيته، بأن يستخرج إيقاع الموسيقى التي ترقص عليها البطلة من الأصوات الطبيعية في موقع التصوير: صوت ماكينات المصنع، والدق على المسامير، والإيقاع المتتابع لعجلات القطار على القضبان الحديدية. إن مَن يتعرَّض لفيلم “راقصة في الظلام”، لا يستطيع تجنُّب هذا السؤال: كيف يمكن نقد نوع سينمائي، في فيلم يحاول الانتماء إلى النوع نفسه؟!

في مشروعه السينمائي التالي “أرض الفرص”، وهي الثلاثية التي أُنجِزَ منها فيلمان فقط: “دوجفيل” Dogville (2003) و”ماندرلاي” Manderlay ((2005، وتنتظر الاكتمال حتى الآن بفيلمها الثالث والأخير “واشنطن”، يحطم ﭬـون تريير، وفي الصميم، قاعدةً أخرى من قواعد الدوجما؛ هي قاعدة “التصوير في المواقع الطبيعية للأحداث”، واضعًا شخصياته في مسرحٍ مينيمالي يكاد يخلو من الديكورات؛ فقط يُشار إليها بخطوطٍ وعلامات محددة كروكيًّا على أرض المسرح، لينسج دراما ممتدة، في 9 فصول وبرولوجٍ تمهيدي، حول الفتاة الغنية جريس (نيكول كيدمان) التي تهرب من سطوة أبيها (جيمس كَان) وعصابته الإجرامية لتختبئ في قرية صغيرة اسمها دوجفيل. بتوجيهٍ من توم (بول بيتاني)، ابن القرية المثقف الغارق في النظريات، تَعرض جريس خدماتها على أهل القرية، في مقابل السماح لها بالاختباء بينهم. لكن استغلال أهل القرية لها يتزايد، حتى يصل إلى الاستغلال الجنسي، فتقرر جريس الهرب، وتفشل، فيُصعِّد أهل القرية ضدها إلى حد ربطها من عنقها بالطوق الحديدي لكلب الحراسة.

تُعرَض دراما الفيلم على طريقة الروايات الأوروبية للقرن التاسع عشر، حيث يستبق عنوان كل فصل بتلخيص التطورات القادمة. ويساهم في تأكيد هذا الطابع صوتُ الراوي (جون هارت) مُعلِّقًا على الأحداث وشارحًا دوافع الشخصيات وأفكارها الداخلية. يجمع الأسلوبُ ذاته بين فيلمي “دوجفيل” و”ماندرلاي”، وكما حَمَلتْنا النبراتُ المحايدة القديرة للممثل جون هارت، عبر الوقائع المتتابعة للفيلم الأول، تستمر معنا في الفيلم الآخر.

يحمل “دوجفيل” إدانةً قوية للتسامح المسيحي، في شكل أمثولة درامية عن الشر المتأصل في الإنسان. ويدفع ﭬـون تريير بأن الشر ينمو في أي مكان، ما دامت قد توفرت له الظروف الملائمة. في نهاية الفيلم الإشكالية، يصل الأبُ وعصابته إلى دوجفيل، ويستنقذ ابنته جريس من أسر أهل القرية، ويدور بينهما نقاشًا طويلًا حول ضرورة القوة وتفوقها. تُمثل جريس التسامحَ في أنقى صوره، ومن ثم أضعفها؛ التسامح المُتخاذل عن الفعل، وعن إيقاع العقاب بالمخطئ. ويمثل الأبُ القوةَ النيتشوية المتفوقة. إن الشر، بحسب ما يرى الأبُ، أصيل في الإنسان. وبينما ترى جريس أن المغفرة هي الحل، يتمسَّك أبوها بضرورة السَوط للَجم تلك الطبيعة الشيطانية. يقود النقاشُ جريس إلى السوط أيضًا، فتنفِّذ، بنفسها، إعدامًا جماعيًا لأهل القرية، عقابًا لهم على جرائمهم تجاهها، ثم تغادر القريةَ مع أبيها.

وُصِفَ “دوجفيل” بأنه يطرح خطابًا هجائيًا معاديًا للحياة الأمريكية. إن الطابع الأمريكي الذي يتخفى طيلة الفيلم، يُعاد ربطه بالأحداث عن طريق مجموعة من الصور للحظات مختلفة من التاريخ الأمريكي، على تترات النهاية، وكأننا نعاين أخيرًا الصورَ الحقيقية للشخصيات التي شاهدناها تُعْدَم منذ لحظات، من أهل قرية دوجفيل.

في فيلم “ماندرلاي”، يستكمل ﭬـون تريير رحلة جريس مع أبيها وعصابته، إلى موقعٍ آخر، بعد مغادرتهم دوجفيل. يستبدل الفيلم الجديد فريقه التمثيلي الرئيسي، بـالممثلة برايس دالاس هوارد في دور جريس، وويليام دافو في دور الأب، ويعيد توظيف لورين باكال وجيريمي ديفيس وكلوي سيفجني في أدوارٍ جديدة أصغر، مختلفة عما قاموا بتمثيلها في الفيلم الأول.

في “ماندرلاي”، تصبح أمريكية الموضوع أكثر وضوحًا، بسبب تناوله لمسألة أمريكية تمامًا هي “العبودية”. تقف السيارة التي تقل جريس وأباها أمام مزرعة عبيد في ألاباما، وفي أثناء انتظارهم للتحرك مجددًا، تخرج امرأة سوداء من البوابة الرئيسية للمزرعة، وهي تصرخ بأن أحد العبيد على وشك التعرض للجَلْد عقابًا على سرقته زجاجة نبيذ. تدخل جريس، لتكتشف أن المزرعة ما زالت تعمل بنظام العبودية، رغم مرور نحو 70 عامًا على نهاية الحرب الأهلية الأمريكية، وإلغاء نظام الرِق، محكومةً بدليلٍ مكتوب سُمِّيَ “قانون السيدة”. تصر جريس على البقاء في المزرعة، بصحبة بعض رجال أبيها المسلحين ومحاميه الخاص، للتأكد من التحول الكامل لهؤلاء العبيد إلى الحرية.

يضع “قانون السيدة” قواعد للسيطرة على عبيد المزرعة، وفقًا لتقسيمهم إلى 7 أنماط محددة بحسب شخصياتهم. أولها، كما يعرض الفيلم، هو الزنجي الفخور، ويمثله زنجيٌ واحد في المزرعة هو تيموثي، وآخرها الزنجي المُهرج (الذي يستطيع تغيير نفسه إلى الصفة التي يرغب مالكه في أن يكون عليها). لكن تتالي الأحداث المعقد، يقود إلى اكتشاف أن الزنجي الفخور رقم 1، هو في حقيقته نمط الزنجي المُهرج رقم 7. ثم يأتي الاكتشاف الأخطر، وهو أن “قانون السيدة” قد كُتِب بيد أحد هؤلاء العبيد أنفسهم، وأكبرهم سنًا، لصياغة وتنظيم العلاقات داخل مجتمع المزرعة، والإبقاء على السلام الاجتماعي بين السادة والعبيد.

الرسالة التي ينطوي عليها الفيلم تبدو مزعجة، بتجاوزها لمكتسبات المساواة داخل المجتمع الحديث النابذ للعبودية. كنهاية “دوجفيل”، تُقَابَل جريس، الشخصية المثالية، بصلابة قبح الواقع الذي ترفضه، فتتحول مثاليتها إلى نوعٍ من الغضب المُدمِر. لكن في “ماندرلاي”، تبدو النهاية مُصمَّمةً مسبقًا لكي تقود جريس إلى الشعور ذاته. إن الفيلم ككلٍ، أضعف من جزئه الأول بكثير، بسبب تلك النهاية المصنوعة، وبسبب الطاقم التمثيلي البديل، الأقل حضورًا بما لا يُقاس. وعلى خلاف جزئه الأول، كان “ماندرلاي” إخفاقًا كبيرًا على المستوييْن النقدي والجماهيري، حيث فشل في اقتناص الجوائز أو تحقيق إيرادات كافية. وربما كان فشله الذريع من ناحية الإيرادات، هو ما حال دون تنفيذ جزئه الثالث حتى الآن، “واشنطن”. كما يُعَد “ماندرلاي” من أقل أفلام ﭬـون تريير شهرة وتحصيلًا للإعجاب لدى جمهور السينما.

في عام 2006، يعود ﭬـون تريير لمناوشة سينما النوع مجددًا، بفيلمٍ كوميدي هذه المرة، هو فيلم “رئيس الكل” The Boss of It All. يقوم الفيلم على فكرة شديدة الطرافة، حول صاحب شركة يخلق وهمًا لدى وظيفيه بأن للشركة مالك آخر يعيش في أمريكا ويتواصل مع الشركة عن طريق البريد الإلكتروني، لكي ينسب إليه كل القرارات الإدارية التي لا تلقى شعبية أو ترحيبًا لدى هؤلاء الموظفين. الآن يريد صاحب الشركة أن يبيعها، ويصر المشتري المُحتمل أن يقابل المالك الوهمي شخصيًا، فيستأجر صاحب الشركة ممثلًا فاشلًا لتمثيل الدور أمام المشتري وموظفي الشركة.

الفيلم على درجةٍ عالية من الإتقان في نوعه السينمائي، وحقق صدى جيدًا لدى النقاد حين عرضه، لكنه لا يحظى بشهرةٍ واسعة لدى محبي سينما لارس ﭬـون تريير، رغم أنه قد يكون مثيرًا للاهتمام أن يُعاد اكتشافه مجددًا، واكتشاف الكيفية التي طوَّع بها ﭬـون تريير نوع الكوميديا، لكي يلائم أسلوبه السينمائي المعتاد.

*

تجد الفكرة التقليدية عن الثلاثيات السينمائية؛ كونها امتدادًا حكائيًا متواليًا، ما يناقضها في عمل ﭬـون تريير. إن ما يجمع الأفلامَ المُندَرجة في ثلاثياتٍ عنده، وهي جل إنتاجه تقريبًا، هو الوِحدةُ الثيمية والأسلوبيَّة، غير أن هذه الوِحدة لا تمنع مُعاملة كل فيلم بوصفها قطعةً فنيَّة مستقلة، اللهم إلا ثلاثية “أرض الفرص” غير المُنجزة بالكامل. بل وقد يختلف النوع السينمائي من فيلمٍ إلى فيلم، كما نجد في ثلاثية “يوروبا” مثلًا، وكما نجد في ثلاثية “الاكتئاب”؛ آخِر ثلاثيات ﭬـون تريير المكتملة، وأكثرها شخصيَّة، إذ كتبها وأنجزها ﭬـون تريير في فترة كان يصارع فيها الاكتئاب الحاد بالفعل.

بدأ ﭬـون تريير ثلاثية “الاكتئاب”، بفيلم “نقيض المسيح” Antichrist، في عام 2009. يستوحي الفيلم عنوانَه من عنوان كتاب نيتشه الشهير. وللفكر النيتشوي حضور واضح في سينما ﭬـون تريير، بصيغته الأكثر راديكاليَّة، المُحتقرة للضعف الإنساني.

اعتمد “نقيض المسيح” على نوعية سينما الرعب لخلق جوِّه المقبض. يقدم الفيلم شخصيتين فقط: زوج وزوجة، وقد جُهِّلَتْ أسماؤهما، فتجَرَّدا إلى رمزين لنوعَيْهِما: رجل وامرأة. وتدور أحداثه حول امرأة تعاني من أزمة نفسية حادة، على إثر موت طفلها وشعورها بالذنب تجاه هذا الموت، ويحاول زوجها المحلل النفسي مساعدتها على تجاوز الأزمة. جسد دورَ الرجل ويليام ديفو، وجسدت دور المرأة شارلوت جنسبيرج، بأداء فائق القوة حصدت به جائزة التمثيل بمهرجان كان السينمائي لعام 2009.

يتناول “نقيض المسيح” عدة ثيمات بالتوازي: ثيمة الاكتئاب والمرض النفسي، وثيمة علاقة الإنسان بالطبيعة. بعد أن تُصرح المرأة إلى زوجها المعالج النفسي، بأن أكبر مخاوفها هي الغابة، يصحبها إلى كوخهما الخشبي الموجود في غابة “عدن”، وللاسم دلالته الرمزية، لاستكشاف تلك المخاوف معًا. وفي عدن، تتناوب الزوجَ رؤى سوداوية من الطبيعة، في أشجار وحيوانات الغابة، بينما تبدأ الزوجة في إظهار سلوكًا جنسيًا عنيفًا، ونوعًا من السادومازوخية تجاه الزوج.

الطبيعة في “نقيض المسيح” تحمل رعبًا عميقًا للزوجة، لدرجة أنها تصفها بـ”كنيسة الشيطان”. ويبدو العالم شيطانيًا ووحشيًا، وسائرًا نحو الموت والفناء، حتى أصغر وأدق تفاصيله. يزداد حضور الغابة ورعبها وطأة، بتحليلها إلى عناصرها المكونة لها. ثمار البلوط تموت وتتساقط على الكوخ، والثعلب يمزق بأنيابه جسده نفسه، حتى الغزالة التي تَلد مولودتها بين الدم والطين. يكتشف الزوج بين الأوراق المتروكة في الكوخ، دراسات زوجته تمهيدًا لأطروحتها العلمية حول تاريخ العنف ضد المرأة، والمتمثل في محاكمات وإعدامات الساحرات في القرون الوسطى، وتُصرِّح له الزوجة أن تلك الدراسات قادتها إلى الإيمان بأن الشر موجود بداخل كل النساء، في قناعة متطرفة ضد نوعها ذاته.

ما يصنع من “نقيض المسيح” تحفة سينمائية قوية، هي تلك الجرأة في الاقتراب من أفكار جوهرية في صراع الإنسان بالطبيعة من جانب، وفي صراع الرجل مع المرأة من جانب آخر. ويصل هذا الأخير تحديدًا إلى ذروته، حين ينفجر عنف المرأة: أولًا ضد زوجها، لخوفها من أن يتركها، فتشق ساقه بمدقٍ حديدي غليظ، وتربطها بحَجَر مَسَنٍّ ثقيل. ثم ضد نفسها، فتقطعُ بظرها بمقصٍ صدئ، في لقطةٍ صارخة القسوة، لعلها الأعنف في الفيلم.

استمرارًا في تناول موضوعة الاكتئاب، يصنع ﭬـون تريير فيلم “ميلانكوليا” Melancholia في 2011. الاكتئاب هذه المرة له طابع وجودي كوني؛ يتجلى في كوكبٍ عملاق على وشك الاصطدام بالأرض وإفناء الحياة عليها. يقسم ﭬـون تريير فيلمه إلى فصلين، يحمل كل فصل اسم إحدى الشخصيتين الرئيسيتين: جوستين (كريستن دانست) وكلير (شارلوت جنسبيرج). في الفصل الأول الخاص بجوستين، نتابع حفل زفافها، الذي لا يكتمل، على مايكل. تعاني جوستين من اكتئابٍ حاد تجاهد لإخفاءه عن مايكل، بمساعدة كلير. لكن الوضع الضاغط على أعصابها، لحفل الزفاف الذي يجمع أباها وأمها المنفصلان، ومديرها البغيض المتطلب، يحول دون ذلك. بين كل هذا، تتابع جوستين تغيرات ملحوظة في النجوم ومواضعها، وبالتحديد نجم معين أحمر اللون، يُسمى “قلب العقرب. في نهاية الفصل الأول، ينفصل مايكل عن جوستين في نفس الليلة، وتلاحظ اختفاء النجم خلف الكوكب الذي يقترب من مدار الأرض.

في الفصل الثاني، يصبح السبب وراء اختفاء “قلب العقرب” معلنًا للعالم. وفقًا لحسابات العلماء، سيمر كوكب “ميلانكوليا” بجوار كوكب الأرض في حدث كوني نادر، ثم يمضي لحال سبيله دون أي دمار للأرض. يثير اقتراب الكوكب أعصاب كلير، التي تتابع على الإنترنت نبوءات البعض بأن الكوكب سيمر بجوار الأرض ويبتعد، ثم يعود مجددًا ويصطدم بالأرض. وبين تطمينات زوجها جون لها ولابنهما الصغير ليو بتقديرات العلم، وحالة جوستين النفسية التي ساءت حتى العجز الكامل، يتزايد توتر كلير ورعبها. يبتعد “ميلانكوليا” بالفعل، لكنه يعود محققًا النبوءة المشؤومة. يتركهم جون ويختبئ، ثم يبتلع علبة أقراص منهيًا حياته بنفسه.

مرة أخرى يستلهم ﭬـون تريير نوعًا سينمائيًا شائعًا، هو نوع الخيال العلمي، ليضع داخله رؤيته الخاصة. في اللقطات الأولى للفيلم، نتابع تتابعًا بصريًا خياليًا، يَعرض ضمن ما يعرضه، لقطة لاقتراب الكوكب العملاق ثم اصطدامه الفعلي بالأرض. في البداية يقدم لنا ﭬـون تريير نهايةَ فيلمه، بينما تقتضي تقاليد النوع نفسه ألا يُكْشَف عن النهاية لإثارة توتر المشاهدين حتى اللحظة الأخيرة، عن الكيفية التي سينجو بها الأبطال. يتجاوز ﭬـون تريير عن هذا التقليد، ويعلن من البداية أن العالم لن ينجو، ثم يتفرغ لعرض الكيفية التي تتصرف بها جوستين وكلير في أثناء اقتراب ميلانكوليا.

بينما تتزايد عصبية كلير في التعامل مع النهاية المحتومة، تتحسن حالة جوستين النفسية فتصير أهدأ وأصفى في تقبلها للنهاية. إن العالم شرير من وجهة نظر جوستين، ويستحق الفناء. وتصبح هي مَن يساعد أختها كلير في تقبل ما يحدث. يلاحظ ليو الصغير اقترابَ الكوكب، فتطمئنه جوستين أن بوسعها بناء مخبأ سحري يقيهم خطر الاصطدام، وتبنيه فعلًا وسط عراء حديقة القصر، من أعواد خشبية تتساند على بعضها لتصنع ما يشبه خيمة دون قماش، يجلس بداخله جوستين وكلير وليو الصغير بالفعل، متشابكي الأيدي، بينما يصطدم ميلانكوليا بالأرض.

بينما تتزايد عصبية كلير في التعامل مع النهاية المحتومة، تتحسن حالة جوستين النفسية فتصير أهدأ وأصفى في تقبلها للنهاية. إن العالم شرير من وجهة نظر جوستين، ويستحق الفناء. وتصبح هي مَن يساعد أختها كلير في تقبل ما يحدث. يلاحظ ليو الصغير اقترابَ الكوكب، فتطمئنه جوستين أن بوسعها بناء مخبأ سحري يقيهم خطر الاصطدام، وتبنيه فعلًا وسط عراء حديقة القصر، من أعواد خشبية تتساند على بعضها لتصنع ما يشبه خيمة دون قماش، يجلس بداخله جوستين وكلير وليو الصغير بالفعل، متشابكي الأيدي، بينما يصطدم ميلانكوليا بالأرض.تتألق كريستن دانست بشدة في دور جوستين. وللمرة الثانية على التوالي، يقتنص ﭬـون تريير لممثلته الأساسية، كريستن دانست هذه المرة، جائزة التمثيل الأولى من مهرجان كان السينمائي.

يختتم ﭬـون تريير، في عام 2013، ثلاثيته بفيلم “شهوانيَّة” Nymphomaniac، أطول أفلامه على الإطلاق، وكان من المفترض أن يُعرَض باعتباره فيلمًا واحدًا، لكنه بلغ من الطول حد أن ﭬـون تريير اضطُرَ إلى أن يقسمه إلى فيلمين يعرضان منفصلين. صدر الفيلم في عدة نسخ: نسخة طولها نحو 4 ساعات مقسمة إلى نصفين للعرض العام، ونسخة أخرى بقطع المخرج، طولها نحو 5 ساعات ونصف الساعة، عُرِضَتْ في بعض المهرجانات الدولية، وتم إطلاقها بعد العرض العام الأساسي للفيلم.

في “شهوانيَّة”، يستعمل ﭬـون تريير أسلوبًا مختلفًا في السرد يعتمد على التداعي الحر الذي تروي به بطلة الفيلم جو (شارلوت جنسبيرج) حكايتها على سيلجمان (ستيلان سكارسجارد)، الأعزب المثقف، بعد أن يعثر عليها ملقيةً في أحد الأزقة الجانبية في حالة يُرثى لها، فيستضيفها في بيته.

يُمكن اعتبار “شهوانيَّة” قصة تقدم في العمر Coming of Age Story مثالية. تسرد جو قصة حياتها على سيلجمان منذ الطفولة، في ليلةٍ واحدة، مع التركيز على غُلمَتِها الجنسية، التي ترى أنها أودت بها إلى ما صارت عليه. وفي كل لحظة من حكايتها المليئة، يُعلِّق سيلجمان عليها بالتحليل وربطها بأفكاره وقراءاته كمثقف مَعزول عن الواقع. إن سيلجمان، الأعزب الذي لم يمارس الجنس في حياته مطلقًا، يصبح صورة معكوسة في المرآة لجو.

تبدو الاستطرادات الثقافية المتأملة التي يعلق بها سيلجمان مقصودة لذاتها في أغلبها، وبعضها بعيدًا تمامًا بالفعل عما تسرده جو، لدرجة أنها لا تمنع نفسها من التعليق المقابل عليها بالسخرية من تهافتها الواضح. إن التعليقات المتأملة لسيلجمان، وهو تمثيل لصوت المخرج نفسه لوضع أرائه داخل الفيلم، تبدو أثقل كثيرًا من الدراما، رغم قوة بعض هذه التأملات في ذاته، بعيدًا عن الحكاية.

سيصبح العرض المباشر للأفكار والأراء الشخصية للمخرج سمة تتكرر مجددًا في الفيلم التالي مباشرة، “البيت الذي بناه جاك” The House That Jack Built (2018)، والذي يحكي تفاصيل جرائم القتل التي يرتكبها جاك (مات ديلون) المهندس المعماري والقاتل المتسلسل، تقاطعًا مع محاولاته المتتابعة لبناء بيت يعجز عن العثور على مادته المناسبة للبناء. يستوحي ﭬـون تريير هيكلَه الأساسي من “الجحيم” لدانتي أليجييري Dante’s Inferno، ويصمم فيلمه كعدد من الحلقات الدرامية، يسردها جاك على الشاعر الروماني فيرجل (برونو جانز)، محاولًا تفسير جرائمه القاسية له. ومثل “شهوانيَّة”، يتمحور “البيت الذي بناه جاك” حول شخصية رئيسية، تُبنَى أبعادها طبقةً بعد طبقة، كدراسة للشخصية Character Study.

يقوم فيرجل هنا بالدور ذاته الذي قام به سيلجمان؛ دور المحلل والمعلِّق على الحكاية التي يحكيها البطل. لكن تعليقه، وعلى عكس تعليق سيلجمان الهادئ المتأمل، يبدو ساخطًا. يُصر جاك على المقارنة بين جرائمه والفن، وهو ما يرفضه فيرجل. يجمع جاك جثثه في مخزن تبريد ضخم دون غرضٍ واضح. غرض يفسره له فيرجل في ما بعد، بأن تلك الجثث هي المادة المناسبة لكي يبني بيته بها، ذلك البيت الذي سيكون معبرًا له لكي يدلف بصحبة فيرجل إلى جحيم سفلي بالفعل، عبر فتحةٍ في أرضية البيت.

يقدم ﭬـون تريير داخل الجحيم فصلًا ختاميًا فائق الإبهار على مستوى الصورة لفيلمه، مستوحيًا إياه من تخيلات الجحيم في الميثولوجيا الرومانية. وهناك يلقى جاك مصيره، بالسقوط من على حافة جرفٍ صخري، يقبع أسفله ما يشبه البركان المشتعل. وفي الفصل الختامي، يصبح الفيلم بأكمله أشبه بتاريخ مُفصَّل للبيت الذي يبنيه جاك؛ تاريخ ما يعتبره “عمله الفني المكتمل”.

بمزاوجته المربكة بين دراما أفلامه وأفكار من الفلسفة وعلم النفس والميثولوجيا، عادةً ما يخلق ﭬـون تريير مُنتجًا سينمائيًا يستعصي على التفسير والفهم الواضح من قِبل مشاهديه ونقاده. ومثل جاك، تبدو أفلامه أشبه بجرائم يراكمها ليبني بها مسيرته السينمائية المثيرة، والتي يصعب مع كل التقلبات الحادة التي خاضها في أثناءها، التنبؤُ بفيلمه القادم، أو بجريمته المقبلة.