جان شمعون يترك أحلامه معلقة

عن “النهار” بتاريخ 11 أغسطس 2017

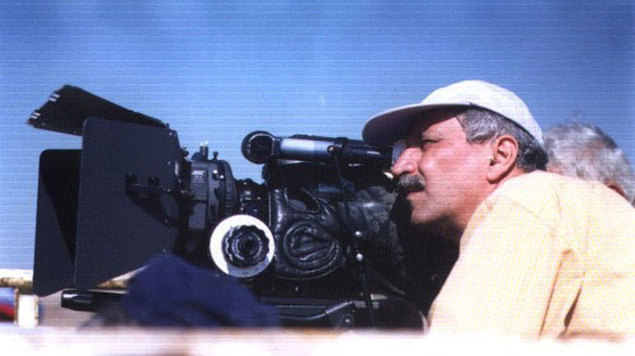

أمس، تغلّب المرض على المخرج اللبناني جان شمعون، فخطفه عن 73 عاماً. في السنوات الأخيرة، كان السينمائي الحاضر دوماً في معظم الأنشطة السينمائية التي تقام في العاصمة، قد انسحب من الحياة العامة إلى بيته في الحمرا بعد اصابته بالألزهايمر. الا ان “صمته” المعبّر عن أحوالنا بقي طيفاً يحوم فوق المدينة وقضاياها التي عرف شمعون منذ أيام برنامجه الإذاعي الشهير، “بعدنا طيبين، قول الله” (مع زياد رحباني)،كيف يحكي عنها، دائماً بلكنته الزحلاوية وطريقته الفخيمة في التعبير والشرح الطويل.

كانت له موهبة تحويل أي موضوع إلى “قضية” تستحق ان نناضل من أجلها بمجرد ان يتكلّم عنها. حتى المسلّحون والمتقاتلون، كما روى مراراً، كانوا يضعون البندقية جانباً ليستمعوا إلى اسكتشات الثنائي شمعون – رحباني.

هذا كله قبل أكثر من أربعين عاماً. مذذاك، شقّ شمعون طريقه في السينما، فأنجز عدداً من الأفلام الوثائقية التي تشبهه ويشبهها، قبل ان يضيف إلى سجلّه فيلماً روائياً يتيماً. طوال رحلته الغنية، كانت رفيقة دربه الفلسطينية مي المصري داعمته الأساسية. وزّعا الأدوار أحدهما على الآخر بين إخراج وإنتاج.

ليس جائزاً تناول سيرة السينما اللبنانية وتجربة الحرب والمقاومة ضد إسرائيل وتاريخ كلّ أشكال النضالات في المنطقة، من دون ان يكون لهذا الرجل المتمسك بمبادئه بطريقة “متطرفة”أحياناً، موقعاً متقدماً فيها. حد انه أحياناً، كنّا نعتقده من زمن آخر ولّى بلا رجعة. فهو ظلّ مؤمناً بقضية الإنسان حتى آخر وجوده، قبل ان يُدخله المرض اللعين في سبات عميق يشبه السبات الذي دخلناه جميعاً.

كان شمعون رجل مواقف ثابتة. نَفَسه طويل، طباعه حادة، توجهه راديكالي، مقتنع بضرورة مواصلة المعركة مهما كلّف الثمن. أفلامه الوثائقية المشغولة بحرفية معينة حملت بُعداً نضالياً واضحاً. لم يهتم بـ”كيف”، قدر ما رأى في السينما جدوى واستثماراً و”رسالة”. لم يزح عن خطه هذا البتة.

هذا الذي يتحدر من جيل الرواد، اقتحمت كاميراه خصوصية الشخصيات التي صوّرها، رصدت ضعفها وانتصرت لعذاباتها. هذا كله جاء من ايمانه العميق بأن آلة التصوير أمضى الأسلحة في مواجهة كلّ أنواع الاحتلال والقهر. حملها كما يحمل الفدائي السلاح.

أفلامه لفّت العالم ونالت فيه الجوائز. فالظلم والألم والإنتصار لقضية الإنسان لازمة كونية تخاطب وجدان كلّ إنسان، سواء مرّ بظروف مشابهة أم لم يمر. مع ذلك، بقي محلياً؛ رجل موقف معلن واضح وصريح، تضرب جذوره في الأرض، هو العروبي في الشرق المشتت، الذي أكمل دراسته في فرنسا وعاد منها “عربياً أكثر”، همّه الأكبر فلسطين، لكنه يختلف عن الممانعين في نقاط كثيرة، صادق يحلو لك أن تربت ظهره، ضحوك يملك طيبة الشخص الذي بقي طفلاً ويرى العالم بعينين بريئتين، يؤمن بالتغيير والمقاومة ويعمل من أجلهما، يملأ المكان بالصخب، ولا يمر حضوره مرور الكرام.

أعماله أرّخت لفصول المعاناة: “تل الزعتر” (1976)، “انشودة الأحرار” (1978)، “أحلام معلّقة” (1992)، “رهينة الانتظار”(1994)، الخ. بعض العناوين كم هي دالة على المحنة والوهن والإنكسار الذي كان الرجل الفارع الطول ينحاز إليها بالفطرة، بلا تفكير، وكأن الأمر واجبٌ.

كتب شمعون بالصورة تجارب أشخاص ذهبوا إلى أقصى ما يمكنهم الذهاب في مقاومة الذلّ. جعل من الشارع والأزقة والحي استديو تصوير لا تزال أصداء لعلعة الحقد والكراهية تتردد في رحابه. وقف على حافة الخطر، مرافقاً في بعض الأحيان، شخوصاً في طور التكوين، يبحثون عن تأسيس للذات، بعدما دمّرت الحرب كلّ شيء، لكنها لم تستطع تدمير الإنسان الذي فيهم، ومكوّناته. بحماسته التي لم تخبُ يوماً، وتفاؤله النموذجي، كان شمعون يؤمن ببناء البشر قبل الحجر.

مع مي مصري

تأسيساً على سينما الذاكرة، أنجز شمعون مطلع العام 2000 فيلمه الروائي الطويل الأول، “طيف المدينة”، مصفّياً فيه حساباته مع الماضي. عنه كتب الناقد الراحل بشار إبرهيم: “دائماً كانت أفلام شمعون صرخة استنقاذ لبيروت. ودائماً أتت أفلامه قرع أجراس، تنبه الغافلين، أو المتورطين، للخروج من مستنقع الموت والدمار، ودعوة جادة للانخراط جميعاً، في بناء وطن، ينبغي أن نعرف كيف نحبه، وكيف نليق به، ويليق بنا! ليس من المبالغة في شيء القول ان شمعون مارس دور الرسول السينمائي، حاملاً بيده كاميرا، واقفاً على حافة الخطر، اثناء تصوير هذا المشهد أو ذاك، والتقاط شخصياته التي أحسن اختيارها، رجالاً ونساء، وشباباً خارجين من ميادين القتال إلى ميادين البناء. فما بين الإنساني والسينمائي في شمعون، علاقة لا تنفصم عراها، ويصعب تحديد تخومها”.

فكرة الوطن والواجب الذي لنا تجاهه، من الهواجس التي رافقت شمعون طوال حياته. يمكن الحديث مطولاً عن سجلّه السينمائي حيث الأعمال المباشرة تلتقي بنصوص تحمل مسحة ابداع غير مكتمل. فشمعون اضطلع بدور الشاهد والمؤرخ والمعلّق، فتح نافذة على الكلام للضعفاء المكلومين الذين ينتظرون تحقيق بعض من أحلامهم المعلّقة خلف خطوط النار.

في مقابلة مع “النهار”، يوم عُرض “طيف المدينة”، قال: “التجربة التي عشتها في المرحلة التسجيلية أفادتني كإنسان. كنت أحتك بالواقع وأرى تفاصيله، وكنت الشاهد بواسطة الكاميرا. كانت مدرسة لي، خاصة في مرحلة الحرب القاسية والطويلة. رحت أُراكم. ثمة أمور تحصل أمامك تستلزم سرعة تعامل معها، والسينما التسجيلية قادرة على ذلك. أعتبر السينما وسيلة تعبير تسجل للتاريخ أيضاً. لم أنتمِ في حياتي كلها إلى حزب. أنا مع العدالة الإجتماعية والديموقراطية ضد التطرف. انا (…) مستقلأطبق ما أفكر فيه ولم ألتزم قط حزباً. أنتمي إلى الإنسان فحسب”.