المخرج الحُلم: من يُكمل ما بدأه الكبار؟

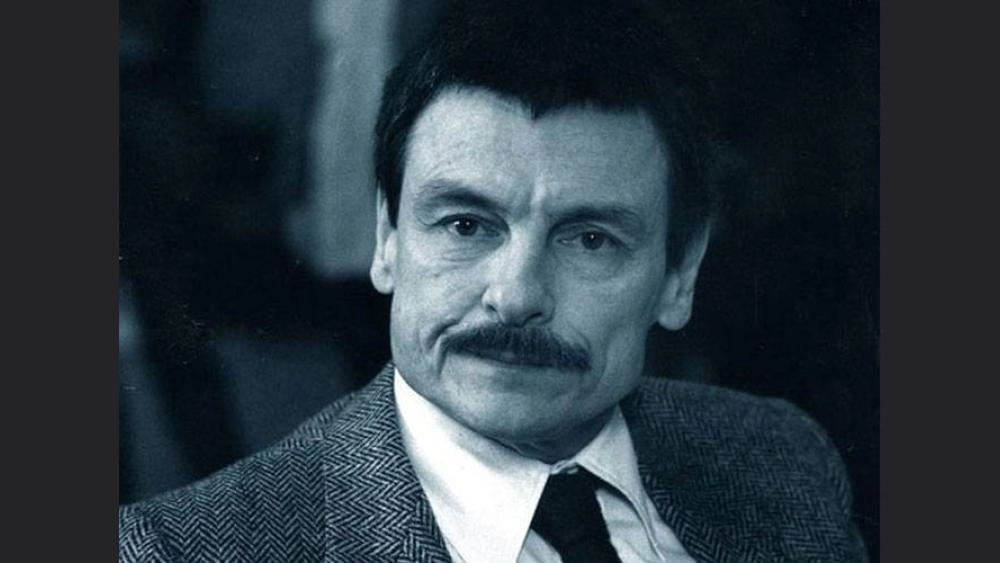

حسن عرب

لطالما كانت السينما أكثر من شاشة مضيئة؛ كانت شرفةً أطلّ منها الإنسان على أسرار نفسه والعالم. في ظلالها ووهجها، وُلدت أسماء صنعت بالصمت كما بالصوت، وبالحركة كما بالثبات: هيتشكوك، تاركوفسكي، برغمان، ميازاكي وكلٌّ منهم نقش لغته الخاصة على شريطها، وترك ومضةً لا تُمحى، كبرقٍ يضيء الذاكرة ثم يختبئ في القلب.

يسألنا إرثهم سؤالًا يتردّد كلما جلسنا أمام أفلامهم: هل ثمة مخرج اليوم قادر على جمع خيوط هذه العبقريات في نسيجٍ واحد؟ أن يمزج التشويق بالشعر، والخيال بالحقيقة، والرؤية الفلسفية بالنبض الإنساني؟ من هو المخرج الحُلم الذي لا يكمّل ما بدأه الكبار فحسب، بل يضيف إليهم همسةً جديدة وزاوية لم تُكتشف بعد؟ هل وُجد حقًا، أم أنه ما زال يتشكّل في روحٍ مجهولة، يكتب في الظلّ أو يصوّر في الزوايا المنسية من هذا العالم؟

آيزنشتاين: الأب الذي علّم السينما أن تفكّر

قبل هيتشكوك وسبيلبرغ، كان هناك رجلٌ رأى في السينما عقلًا قبل أن يرى صورة: سيرغي آيزنشتاين. لم يروِ الحكاية كما اعتدناها، بل صهر اللقطات في بوتقةٍ واحدة، فجعل من تصادمها شرارة تولّد فكرة. هكذا وُلد المونتاج الجدلي، حيث لا تعيش الصورة بذاتها، بل في حوارها الخفي مع صورة أخرى. من المدرّعة بوتمكين إلى إيفان الرهيب، صنع لحظات لا تُنسى: عربة الأطفال على درج أوديسا، العيون التي تتسع أمام الظلم، والدمج الصادم بين الحديد واللحم. عنده صارت السينما جدلية بصريّة توقظ وعي المشاهد وتجعله شريكًا في المعنى. وأثبت أن الفن السابع قادر على أن يكون ثورة كالأدب، وأن يتحوّل الضوء نفسه إلى عقلٍ يتكلم بالصورة قبل الكلمة.

ألفريد هيتشكوك: سيّد التوتّر الذي علّم الكاميرا كيف تتلصّص

في حضرة هيتشكوك لا تأتي الصدمة كعاصفة، بل تمشي بخفة حتى تستقر في القلب. كان سيّد التشويق لأنه آمن بالتوتر الذي يُربَّى ببطء. جعل من الزمن شركًا ومن كل لحظة فخًا معلّقًا في الهواء. في يده لم تكن الكاميرا مجرّد آلة، بل أداة تدفعنا إلى التواطؤ. في النافذة الخلفية (Rear Window) نظن أننا نتجسّس مع البطل على الجيران، ثم نكتشف أننا نتلصّص على أنفسنا. لا نرتجف من المفاجأة، بل من معرفتنا المسبقة بما سيقع. أفلامه متاهات نفسية وشِراك بصريّة: سايكو (Psycho) بمشهد الاستحمام المؤلّف من لقطات خاطفة صنعت رعبًا بلا دماء، والدوامة Vertigo بحركة الـ Dolly Zoom التي تجعل الاضطراب محسوسًا في العظم. موضوعاته تدور حول البراءة المتورطة والذنب والمرأة الغامضة. هكذا تحوّل من مخرج إلى مدرسة صاغت ملامح السينما الحديثة.

ستيفن سبيلبرغ: الساحر الذي علّم الكاميرا كيف تحلم

في مشهد E.T. الشهير، يحلّق الطفل ومخلوقه الفضائي أمام القمر. تلك لحظة تؤكد أن السينما قد تكون حلمًا يفتح نافذة على الدهشة الأولى. سبيلبرغ يحرك الصورة بديناميكية تُدخلنا قلب المغامرة، ويستخدم ما عُرف بـ«وجه سبيلبرغ»؛ نظرة الدهشة التي تتوقف عندها الشخصيات ويتوقف الفيلم معها.

من اللقاءات القريبة من النوع الثالث (Close Encounters of the Third Kind) إلى الحديقة الجوراسية (Jurassic Park)، يوازن بين الرهبة والبراءة.

بصريًا يفضّل اللقطات الطويلة والإضاءة الليلية التي تبدو كأنها تُضيء الأشياء من الداخل.

في الفك المفترس (Jaws) يزرع الخوف بالموسيقى، لكنه يترك دائمًا يدًا من الدفء.

لقد أعاد تعريف معنى السينما: مرآة وسحر، مأوى وخطر، ذكرى وأمنية.

أندريه تاركوفسكي: فيلسوف الصورة ونحّات الزمن

مع تاركوفسكي لا تشاهد قصة، بل تدخل في صلاة بصريّة. كان ناسكًا حمل الكاميرا كما يحمل متصوّف شمعةً في عتمة الوجود. آمن بأن السينما تُحسّ بالقلب. نحت الزمن ببطء حتى صارت اللقطة امتدادًا للحياة.

في المرآة (The Mirror) ننزلق في حلم: أم تبكي، طفل يتلو شعرًا، ريح تعبر الستارة، قطرة ماء تهمس. وفي سولاريس (Solaris) لا نحلق في الفضاء، بل في أعماق الندم.

الماء والنار والريح عناصر أسلوبه؛ الصمت عنده حضور للروح. رفض المونتاج العنيف وتمرد على الإيقاع السريع، لأن الفن عنده «يحفر النفس كي يهيئها لاستقبال الخير».

إنغمار برغمان: ساحر الأعماق وصديق الصمت

عند برغمان، الوجه البشري ساحة معركة بين الإيمان والشك. يقرّب العدسة حتى تكاد تلامس الجلد، لا لرؤية التجاعيد بل للإصغاء إلى ما خلفها.

في برسونا (Persona) تذوب الهويتان حتى يصير الصمت سؤالًا. وفي الختم السابع (The Seventh Seal) يصبح الموت لاعب شطرنج. أما في مشاهد من زواج (Scenes from a Marriage) فتُشرّح العلاقات بلا تخدير.

كثيرًا ما كسر الإيهام السينمائي، عندما نراه يحرق شريط الفيلم فجأة في برسونا (Persona).

الصمت لغته الأولى، والكلمة حين تأتي تكون حجرًا في بركة ساكنة.

أفلامه لا تقدّم إجابات، بل تضيء جرحا وتطرح أسئلة.

كريستوفر نولان: حين يتحوّل الزمن إلى متاهة

مع نولان لا تمضي القصة في خطٍّ مستقيم، بل تتعرّج كحلم ثم تُعاد صياغتها كمرآةٍ محطّمةٍ تتأمّل نفسها.

في تذكار (Memento) تتراجع الأحداث كمن يحاول الإمساك بلحظةٍ أفلتت من أصابعه. في استهلال (Inception) تتراكب الأحلام، حلم داخل حلم، كأنها تمارين على واقعٍ لم يُكتب بعد. وفي دانكرك (Dunkirk) يفكّك الحرب إلى ثلاث طبقات زمنيةٍ تتقاطع في لحظةٍ واحدة: ساعة في السماء، يوم على البحر، وأسبوع على البرّ.

الزمن عنده سؤالٌ يقيسنا نحن: هل ندركه أم نحن ظلاله؟ بصريًا يفضّل العالم الحقيقي على الاستوديو؛ فجّر طائرةً فعلًا في عقيدة (Tenet)، وجعل من الكون صورًا ملموسة في بين النجوم (Interstellar).

مونتاجه آلةٌ زمنيةٌ تقود طبقات الحدث نحو ذروةٍ مشتركة. أبطاله معذّبون، يقفون على حافة الذاكرة والحلم والذنب.

بونغ جون-هو: حين تتحوّل الطبقات الاجتماعية إلى كوابيس ساخرة

مع بونغ ندخل فخًا شعوريًا: نضحك ثم نكتشف أننا كنّا نضحك في جنازة.

في الطفيلي (Parasite) الشرّ ليس شخصًا، بل نظامٌ يعيد توزيع الظلم كأنه قانونٌ فيزيائي.

البيت خريطةٌ طبقية: درجٌ إلى الظلام، وآخر إلى واجهةٍ زجاجيةٍ فائضةٍ بالبذخ. كلّ حركة كاميرا سخريةٌ من البنية الاجتماعية.

يحبّ بونغ تبديل النبرة: يبدأ خفيفًا، ثم يتسرّب الخوف. في ذكريات قاتل (Memories of Murder) يزرع الصمت في قلب الجريمة، فيتحوّل التحقيق إلى تأمّلٍ في العجز الإنساني. وفي محطّم الثلج (Snowpiercer) تصبح عربات القطار صورةً مكثّفةً للعالم: الفقراء في المؤخرة، والأغنياء في المقدّمة، لكن حين نصل إلى الأمام نكتشف أن المحرّك ليس خلاصًا، بل استمرارٌ للدورة ذاتها.

كيشلوفسكي: شاعر الصدفة وراوي الأرواح المتوازية

سينماه تشتغل على رعشة القرار لا ضجيج الحدث. يسأل: ماذا كان يمكن أن يحدث لو…؟

في الحياة المزدوجة لفيرونيك (The Double Life of Véronique) تبدو روحٌ واحدة كأنها انقسمت لتجرّب الحنين مرتين.

وفي ثلاثية الأزرق/الأبيض/الأحمر (Three Colors: Blue / White / Red) لا يرفع الشعارات بل يهمسها عبر حيواتٍ يومية.

صوره صلواتٌ معلّقة، وموسيقاه مع زبيجنيو برايسنر ترجمةٌ للصمت. يترك الباب مواربًا لتخرج ومعك سؤال جديد.

عبّاس كيارستمي: صوت الطبيعة الصامت وشاعر اليومي

قائد «الموجة الجديدة» الإيرانية بصوتٍ هامس ومشهدٍ متقشّف يخفي بلاغة خفيّة.

في طعم الكرز (Taste of Cherry) نصعد مع رجلٍ يبحث عمّن يدفنه، فتخرج الأسئلة من الصمت: هل تستحق الحياة أن تُعاش؟ في أين بيت الصديق؟ (Where Is the Friend’s Home?) يعود النظام إلى العالم عبر براءة طفل.

الفراغ عنده مساحةٌ للتأمل، والكاميرا داخل السيارة استعارةٌ لعبور الداخل والخارج. في الكلوز أب (Close-Up) يصقل الواقع حتى يتوهّج بالخيال. شاعر الضوء والصمت والسؤال المؤجّل.

هاياو ميازاكي: الساحر الذي علّق الأرض في السماء

يمزج الخيال بالحكمة، ويجعل الطبيعة شخصيةً تنبض بالحياة.

في الأميرة مونونوكي (Princess Mononoke) يتجسّد صراع الغابة والتوسّع البشري. بطلاته يقُدن الدراما بشجاعةٍ ناعمة، من المخطوفة (Spirited Away) إلى قلعة هاول المتحركة (Howl’s Moving Castle). الطيران بصمته الكبرى؛ استعارةٌ للحرية والحلم.

صوره مرسومةٌ يدويًا كرسائل حبٍّ للكون، وموسيقاه مع جو هيسايشي تعزف برقةٍ ودفء.

يذكّرنا بأن الخيال ليس هروبًا، بل عودةٌ إلى أصل البراءة.

جانغ ييمو: شاعر الألوان وسادن الأسطورة الشرقية

في أفلامه تتحوّل الطبيعة إلى معبد، واللون إلى قدر.

في ارفع الفانوس الأحمر (Raise the Red Lantern) يصبح الأحمر لعنةً وسجنًا، ضوءًا يفضح وجرحًا يشتعل. وفي البطل (Hero) ومنزل الخناجر الطائرة (House of Flying Daggers) تتبدّل الألوان كأنها جيوش صامتة تحارب أولًا داخل العين، قبل أن تمتد معاركها إلى الشاشة.

لا يكتفي زانغ ييمو بصناعة مشاهد ملحمية، بل ينحت لوحات بصرية مدهشة، هو يرى أن اللون في السينما الشرقية ليس زينةً بل قدرًا مكتوبًا بالضوء.

داوود عبد السيد: العيون التي ترى بالحلم

يبرز كأحد أعمق الأصوات الفلسفية في السينما المصرية. لا يسرد الحكاية بقدر ما يتأمل الوجود عبر الكاميرا، باحثًا عن الإنسان وسط الزحام والروح خلف الضجيج. في الكيت كات قدّم الشيخ حسني، الأعمى الذي يرى أكثر من المبصرين، فصار العمى استعارةً عن مجتمعٍ يرى ولا يفهم. في أرض الخوف بلغ ذروة تأمله الوجودي، إذ يتحوّل الضابط المتخفّي إلى نبيٍّ تائه يسأل: ما معنى أن تكون صالحًا في عالمٍ فاسد؟ أما مواطن ومخبر وحرامي فيكشف عبث «مسرح الحياة اليومية» بسخرية واعية. يمزج بين واقعية القاهرة وأحلامها، ويكتب بالصمت قدر ما يكتب بالحوار، لتصير الرؤية حلمًا يُبصر.

من يستحق عرش الإخراج؟

ليس سؤالًا سهلًا ولا إجابة بلا جدل. لكل مخرجٍ من هؤلاء عالمه وبصمته ونبرته الخاصة.

وكيف نغفل مارتن سكورسيزي الذي حوّل الشارع الأميركي إلى إنجيلٍ سينمائي نابض بالحياة؟

أو فرانسيس فورد كوبولا، صاحب العرّاب (The Godfather)، الذي صاغ مأساة السلطة والعائلة بدمٍ وذهبٍ ودموع؟

وكيف لا نذكر كوينتن تارانتينو، المتمرّد الذي أعاد تعريف الحوار والعنف، وجعل من الدم أغنية ومن الصمت سخرية؟ أو الإيطاليين الكبار، من فيتوريو دي سيكا إلى فيديريكو فيلليني، اللذين جعلا من الواقعية والشاعرية مدرسةً خالدة؟ ولا ننسى وونغ كار واي، الذي صاغ في في مزاجٍ للحب (In the Mood for Love) موسيقى من الصمت والظلال، وجعل الشوق يمشي ببطء في الممرات الضيقة للزمن.

ومع ذلك، حين يطلب إلى تتويج «ملك» واحد من حيث التأثير والشمول، ربما، من وجهة نظري، يبقى هيتشكوك الأقرب إلى العرش، لا لأنه الوحيد الذي يستحقه، بل لأنه كان مهندسًا للقلق وعرّابًا للتشويق ومبتكرًا لقواعد جديدة أعادت رسم خارطة اللغة السينمائية. أكثر من خمسين فيلمًا كانت روائع تُدرَّس حتى اليوم. يُمسك بالمتفرج من اللقطة الأولى ويقوده بحسابٍ دقيق إلى ذروة لا تُنسى. لا يسعى إلى الإثارة لذاتها، بل يزرع عبرها أسئلة الذنب والبراءة والهوية والخوف. ألهم أجيالًا كاملة من المخرجين، من نولان وفينشر إلى سبيلبرغ وبونغ جون-هو. فإن كان لا بد من تتويج، فليكن لمن وسّع حدود السينما وأدخلها كل بيت وكل عقل دون أن يفرّط بلحظة صدقٍ فني.

المخرج المعجزة: حلم لعصر لا يشبه ما قبله

ماذا لو وُلد مخرج يجمع في روحه عبقرية الجميع؟ يمزج دقة هيتشكوك وسحر سبيلبرغ، صوفية تاركوفسكي وعمق برغمان، جرأة نولان ونقد بونغ، رهافة كيشلوفسكي وبساطة كيارستمي، وخيال ميازاكي. قادر على أن يُبكينا بلقطة ويُدهشنا ببناء ويوقظ أسئلة الوجود عبر صمتٍ محسوب، دون أن يفقد سحر الحكاية ولا عمق الرؤية.

لكن المعجزة لا تولد من الجمع وحده. المزج بلا روح يصنع كيانًا بلا هوية. ما نحتاجه مخرج يحمل من الماضي شعلة، وينفخ فيها بروحٍ جديدة تعكس زمنًا لم يعرفه السابقون. يرى التقنية فرصة للسرد لا بهرجة؛ يطوّع الواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي لخدمة القصة. يفهم تعدد الثقافات كما يفهم صمت الشخصية، ويخاطب العالم بلغة صادقة دون أن يتخلى عن الجذور. قد يأتي من قرية نائية أو مدينة بين حضارتين. سنعرفه من اللقطة الأولى… كما نعرف تاركوفسكي من الزمن، وميازاكي من الحلم، ونولان من البناء.

هذا المخرج لن يكون تابعًا، بل وريثًا متمرّدًا. يدمج السرد بالتفاعل، والخيال بالحقيقة، والتقنية بالشعر، وقد يجعلنا جزءًا من الحكاية لا مجرّد مشاهدين. يتنفّس من رئة الماضي، لكن قلبه يخفق بإيقاع المستقبل. وإن بدا حلمًا اليوم، فهكذا وُلدت السينما: على أيدي حالمين أضافوا للضوء ظلًّا وللظلّ حياة. لعلّ بين صنّاع الأفلام الآن من يحمل هذه البذرة. العالم ينتظر، والعدسة ما تزال مفتوحة.

السينما ليست تاريخ أفلامٍ فحسب، بل غابة تمشي فيها الأرواح، تتقاطع فيها الظلال والأنفاس والأحلام. ولو شبّهنا كل مخرج بكائنٍ، لقلنا إن آيزنشتاين هو نسرٌ يحوّل الشرر أفكارًا، يضرب جناحيه فيصنع من الصدام وعيًا جديدًا. أما هيتشكوك فهو قطّ يتسلّل في الأروقة، يراقبنا نرتجف من الانتظار أكثر مما نرتجف من الفعل نفسه. سبيلبرغ فراشة خرجت من صندوق الطفولة، رفرفت بأجنحتها فوق الشاشة فصنعت بعاصفة دهشتها عالمًا لا يشيخ.

تاركوفسكي سلحفاةٌ تمشي على ضفاف نهر الزمن، تحمل على ظهرها بيتها من الضوء والماء، وتُطلّ برأسها على انعكاس السماء كمتصوّفٍ يبحث عن المعنى في الحنين. وبرغمان بومة تجلس على حافة الليل، تحدّق طويلًا في العيون لتكشف ما تخبّئه الجفون من ذعرٍ واعتراف.

أما نولان فهو ثعلب يسير في متاهة زجاجية، يختبر كل منعطف وكل انعكاس ليصنع من الحيلة لغزًا لا ينتهي، وبونغ فأر خرج من قبوٍ مظلم وصعد إلى السطح ليكشف أن الضوء أحيانًا مجرد وهم على الجدار. كيشلوفسكي عندليب يقف بين شجرتين، يغنّي ليلتين مختلفتين في آن.

كيارستمي غزالٌ صغير يخطّ أثره على الرمل ثم يترك الريح تمسحه بابتسامة، لأن الجمال كان في فعل الرسم لا في بقائه. ميازاكي طائرٌ مجنّح يعلّق الأرض في السماء، يحوّل الخيال إلى صلاةٍ رقيقة تُذكّرنا بأن البراءة هي أعمق أنواع الحكمة. أما زانغ ييمو فهو طاووس ينشر ألوانه في ساحة معركة، يجعل الدم قصيدة، والسيف لوحة، والإنسان أسطورة تمشي بين الأشجار.

في غابة السينما، يشبه داوود عبد السيد حصانًا عربيًا أصيلًا يمشي بثباتٍ بين العواصف. لا يركض بل يسير في صمتٍ مهيب، يرى ما لا يراه المسرعون، ويلتقط من تفاصيل الحياة ما يهرب من العيون المستعجلة. يحمل على كتفيه بيت الحكاية، ويمضي بهدوءٍ نحو معنى أبعد مما نرى.

أمّا المخرج الحُلم، فلن يكون كائنًا واحدًا، بل كائنًا متحوّلًا يجمع هذه الأرواح في جسدٍ واحد، يكتب لنا سينما لا تُشبه ما قبلها